针药联合治疗卒中后肢体功能障碍的临床疗效观察

教传旭,桑博文,唐祎周,2,王杰*

(1. 黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040;2. 黑龙江中医药大学附属第二医院,黑龙江 哈尔滨 150001)

卒中又称中风,是一种急性脑血管疾病,此病发病急,且具有较高的致残率,急救后患者往往遗留肢体功能障碍[1]。近年来,我国脑血管病发病率逐渐增高,已成为现有卒中患者最多的国家[2]。卒中已经成为影响人们生活质量的重大疾病之一。卒中后肢体功能障碍是卒中后常见问题,不仅对患者回归社会产生阻碍,严重时甚至可使患者失去自理能力[3]。气血亏虚,血脉瘀阻是造成卒中后遗症的主要病因[4]。针灸与中药作为中医特色康复治疗手段之一,具有起效快、价格低廉的优势,目前在卒中后康复治疗中起到重要作用[5-6]。本次研究通过观察针药联合治疗与常规针刺治疗卒中后肢体功能障碍的效果差异,探讨针药联合治疗方案的效果,现汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

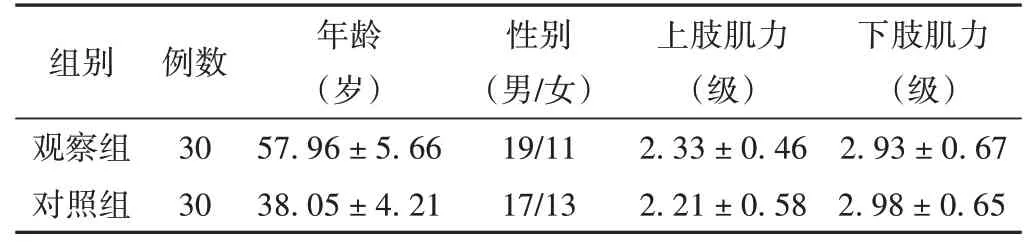

60 例卒中后肢体功能障碍患者均来自2020年5月—2021年5月,就诊于黑龙江中医药大学附属第二医院针灸科。通过SPSS统计软件生成随机数字表,并对随机数字进行随机个案样本分组,将分组结果随机装入牛皮纸信封中,招募患者通过抽取信封的方式分为对照组与观察组,两组各30 例。患者年龄、性别、肢体肌力等情况经比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。本研究方案已通过黑龙江中医药大学附属第二医院伦理委员会批准(中医大二院伦[2020]K25号)。

表1 两组患者一般资料比较(±s)

表1 两组患者一般资料比较(±s)

组别观察组对照组例数30 30年龄(岁)57.96±5.66 38.05±4.21性别(男/女)19/11 17/13上肢肌力(级)2.33±0.46 2.21±0.58下肢肌力(级)2.93±0.67 2.98±0.65

1.2 诊断标准

1.2.1 中医诊断标准

参照《中药新药临床研究指导原则》[7]气虚血瘀证诊断标准,并结合中风病中经络或中脏腑表现拟定。①以半身不遂、口角歪斜、舌强语謇等,或以神志恍惚、突然昏扑、半身不遂等症状为主症;②次症为肢体麻木、头晕目眩、头痛、面色㿠白、气短乏力;③舌淡暗或有瘀斑、瘀点。

1.2.2 西医诊断标准

参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[8]中缺血性卒中诊断标准拟定。①急性起病,迅速出现肢体功能障碍,可伴有其他神经缺损症状;②经影像学检查证实存在新发责任病灶。

1.3 纳入标准

①符合中医中风病诊断标准;②符合西医缺血性卒中诊断标准;③年龄35~70 岁,男女不限;④患侧肢体肌力减弱,肌张力轻、中度增高,即肌力分级≤4 +级,肌张力改良Ashworth 分级< 3 级;⑤生命体征平稳,言语及理解能力正常,能够配合医务人员进行量表评定;⑥自愿配合治疗,时间充足并能接受针灸或中药治疗。

1.4 排除标准

①不符合纳入标准;②伴有认知功能障碍或精神疾病,无法正确配合治疗与检查;③既往因其他原因造成患侧肢体活动异常,影响评定结果;④有晕针史、中药成分过敏史者;⑤伴有其他系统重大疾病,且未处于稳定期者。

1.5 治疗方法

1.5.1 基础治疗

根据患者病情分别予以降压、抗血小板聚集、降血脂等对症治疗,并予以肢体康复训练。康复训练包括肢体主被动训练、有氧训练等,每日1次,每周5次。

1.5.2 对照组

予以头针、体针治疗。头针予以头部运动区、感觉区针刺,上肢穴位选取肩髃、臂臑、天井、曲池、手三里、外关、合谷穴;下肢穴位选取髀关、血海、阳陵泉、悬钟、太冲穴。针刺用针为φ0.25 mm× 40 mm 华佗牌悦臻针灸针,针刺时患者平躺呈仰卧位,常规消毒后采用常规针刺法,采用平补平泻手法,每日1 次,每次30 min,每周6次,治疗4周。

1.5.3 观察组

观察组在对照组基础上予以电针联合补阳还五汤治疗。其中运动区前四神聪(+)、悬厘(-),感觉区百会(+)、曲鬓(-)。上肢肩髃、臂臑为一组,肩髃(+)、臂臑(-);天井、手三里一组,天井(+)、手三里(-);外关、合谷一组,外关(+)、合谷(-)。下肢髀关、血海一组,髀关(+)、血海(-);阳陵泉、悬钟一组,阳陵泉(+)、悬钟(-)。针刺要求及方法同对照组。电针仪选用KWD-808Ⅱ型,波形选用连续波中的疏波波形,局部电流以患者耐受为度。每日1 次,每次30 min,每周6 次,治疗4 周。补阳还五汤组方:黄芪30 g,当归15 g,赤芍、川芎、桃仁、红花、地龙各10 g,水煎服,每日1 剂早晚分服。1 周为1 个疗程,治疗4 周。上述方药由医院煎药室统一煎煮。

1.6 观察指标

分别于治疗前、治疗4 周后对患者进行改良Fugl-Meyer 运动功能评定量表、中医证候积分、改良Barther量表评分,并进行血脂检查。

1.6.1 运动功能评估

改良Fugl-Meyer(FMA)运动功能评定[9]包括上肢与下肢功能评估,满分为100 分,小于50 分判定为Ⅰ级,即严重运动功能障碍;50~84 分判定为Ⅱ级,即明显运动功能障碍;85~95 分判定为Ⅲ级,即中度功能障碍;96~99分判定为Ⅳ级,即轻度运动功能障碍。

1.6.2 中医证候积分

中风病中医证候积分[10]主症包括:上肢不遂、下肢不遂、口舌歪斜、言语蹇涩或不语等情况,总分24 分,分值越高,情况越重。次症包括:肢体麻木、头晕目眩、头痛、面色㿠白、气短乏力等情况,总分15 分,分值越高,情况越重。

1.6.3 日常生活能力评估

改良Barther 量表[11]分别对患者吃饭、穿衣、修饰、如厕、洗澡、大小便、床椅转移、上下楼梯和步行情况等基本自理行为进行评估。满分为100 分,分值越低,自理能力越差。

1.6.4 患者血脂情况

通过采取患者静脉血并进行生化检查,观察患者治疗前后甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白等指标改善情况。

1.7 疗效判定标准

根据治疗前后中医证候积分量表得分情况,参照《中药新药临床研究指导原则》制定。痊愈:积分减少≥95%;显效:积分减少≥70%,<95%;有效:积分减少≥30%,<70%;无效:积分减少<30%。

总有效率=(痊愈+有效+显效)/总例数×100%

1.8 统计学处理

所有数据采用SPSS 22.0 软件进行分析和统计学处理。计量资料采用均数±标准差(±s)表示,统计检验针对不同指标分别采用独立t检验、配对t检验和卡方检验。以P<0.05代表差异具有统计学意义。

2 治疗结果

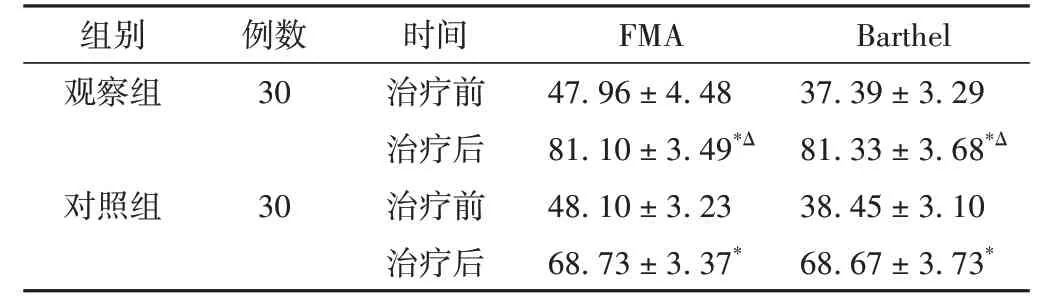

2.1 两组患者治疗前后运动功能及日常生活能力评分结果比较

两组患者治疗前改良FMA量表、改良Barther量表评分差异无统计学意义(P>0.05);与治疗前相比,两组患者治疗后改良FMA量表、改良Barther量表评分均显著提升(P<0.01);与对照组治疗后相比,观察组改良FMA 量表、改良Barther 量表评分提升更明显(P<0.01)。可见,观察组在改善肢体运动功能及日常生活能力上优于对照组。见表2。

表2 两组患者治疗前后改良FMA、Barthel量表评分情况比较(±s,分)

表2 两组患者治疗前后改良FMA、Barthel量表评分情况比较(±s,分)

注:与本组治疗前相比,*P < 0.01;与对照组治疗后相比,ΔP <0.01。

组别观察组对照组例数30 30时间治疗前治疗后治疗前治疗后FMA 47.96±4.48 81.10±3.49*Δ 48.10±3.23 68.73±3.37*Barthel 37.39±3.29 81.33±3.68*Δ 38.45±3.10 68.67±3.73*

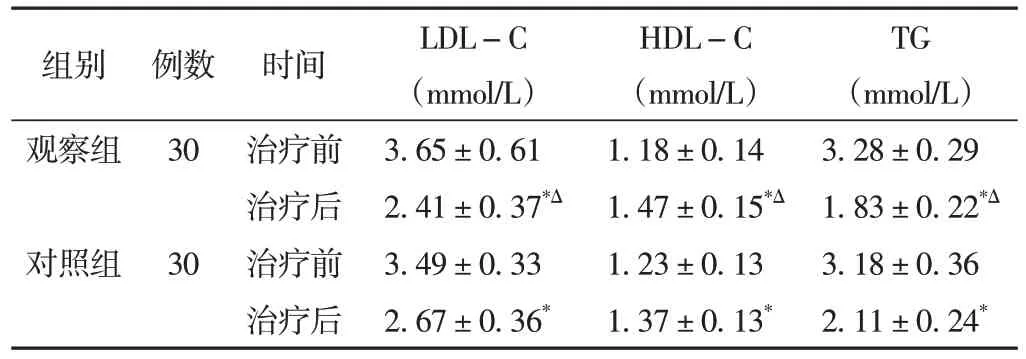

2.2 两组患者治疗前后血脂情况比较

两组患者治疗前各项血脂指标差异无统计学意义;与治疗前相比,两组患者治疗后各项血脂指标均显著改善(P<0.01);与对照组治疗后相比,观察组血脂指标改善更明显(P< 0.01)。可见,观察组在改善血脂方面优于对照组。见表3。

表3 两组患者治疗前后血脂情况比较(±s)

表3 两组患者治疗前后血脂情况比较(±s)

注:与本组治疗前相比,*P < 0.01;与对照组治疗后相比,ΔP <0.01。

组别观察组对照组例数30 30时间治疗前治疗后治疗前治疗后LDL-C(mmol/L)3.65±0.61 2.41±0.37*Δ 3.49±0.33 2.67±0.36*HDL-C(mmol/L)1.18±0.14 1.47±0.15*Δ 1.23±0.13 1.37±0.13*TG(mmol/L)3.28±0.29 1.83±0.22*Δ 3.18±0.36 2.11±0.24*

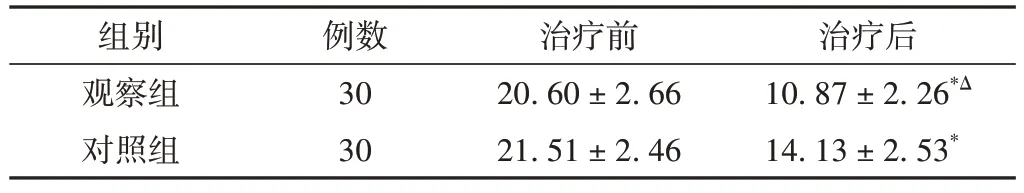

2.3 两组患者治疗前后中医证候积分比较

两组患者治疗前中医证候积分差异无统计学意义;与治疗前相比,两组患者治疗后中医证候积分均显著降低(P<0.01);与对照组治疗后相比,观察组中医证候积分降低更明显(P< 0.01)。可见,观察组在改善中医临床症状方面优于对照组。见表4。

表4 两组患者治疗前后中医证候积分情况比较(±s,分)

表4 两组患者治疗前后中医证候积分情况比较(±s,分)

组别观察组对照组例数30 30治疗前20.60±2.66 21.51±2.46治疗后10.87±2.26*Δ 14.13±2.53*

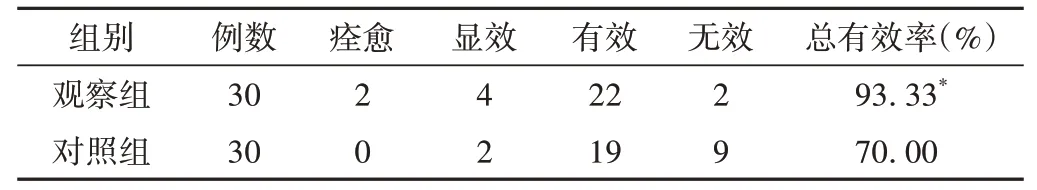

2.4 两组患者临床有效率比较情况

治疗后,观察组总有效率为93.33%,对照组总有效率为70%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.01)。见表5。

表5 两组患者临床疗效比较

3 讨论

卒中是东北地区高发疾病[12],也是导致我国国民死亡及残疾的主要疾病之一。卒中患者多有相关基础疾病[13],如高血压、糖尿病、高血脂、高同型半胱氨酸血症及冠心病等,日久损耗机体气血精津,造成肝肾亏虚、肝阳上扰;或情志不畅、机体劳倦等引起气血逆乱,夹杂病理产物风、火、痰、瘀等造成脑脉不畅或血行脉外,从而引发卒中。卒中后可出现不同神经缺损症状,表现为肢体运动功能障碍、感觉功能障碍、吞咽障碍、视觉障碍、共济失调和认知功能障碍等不同临床症状[14-16]。其中肢体运动功能障碍即卒中后偏瘫,是卒中后最常见的后遗症。患者从活动自如到突然发病成为偏瘫状态,一时难以接受,往往还伴随一定的情感不遂,甚至是抑郁状态[17]。因此,改善卒中患者的肢体运动功能至关重要。

本次研究在常规针刺基础上,予以电针联合中药汤剂治疗。头部运动区是中央前回在体表投影区,电针运动区可以增强卒中患者肢体支配能力,提升患者肢体肌力;头部感觉区为中央后回在体表的投影区,中央后回是脑组织最高级感觉中枢,对传入脑内的感觉进行分析与整合,电针感觉区可以增强感觉分析整合能力。因此,头针对于改善卒中后遗症至关重要。体针针刺选穴为手足三阳经穴位,可以激发三阳经经气,促进手足三阳经气血运行,改善卒中后肢体失于濡养的问题。此外,卒中患者多成偏瘫步态,即上肢屈曲,下肢伸直,足内翻。上肢天井、曲池、手三里、外关等穴位深层为伸肌肌群,针刺上述穴位可以拮抗上肢屈曲状态;下肢阳陵泉、悬钟深层为腓骨长肌,针刺该穴位可以拮抗足内翻状态。电针疗法是在传统针灸疗法基础上,通过对电针仪中不同波形、频率、时间等参数的调整,结合不同针刺穴位,从而形成多种不同的治疗组合[18]。电针不仅可以增强传统针刺的治疗效果,还可以促进神经功能恢复、减轻炎症损伤、镇痛等[19]。目前电针疗法在治疗神经系统疾病中应用广泛,在临床与基础方面均有大量电针疗法的相关研究。虞璐[20]研究发现,在改善卒中患者肢体功能方面,低频电针效果要优于高频电针。电针还可以改善卒中患者血清生长因子含量,促进神经功能恢复[21]。郭斌[22]等研究发现,电针可以改善大鼠肢体痉挛情况,可能与脑组织中海马突触素等蛋白表达增高有关。另一项研究亦发现[23],电针可能通过干预海马组织中视黄酸含量从而促进脑组织恢复。补阳还五汤为清代医家王清任所创,目前多用于卒中后气虚血瘀患者,临床疗效较好。方中重用黄芪为君药,补气健脾,促进气血生化、气血运行;当归尾、川芎、桃仁、红花、赤芍等活血化瘀;地龙疏经通络,改善肢体活动不利,并且其走窜之性可增强诸药补气活血功效。诸药合参,共奏补气活血,疏经通络之效。针药联合治疗,可增强治疗效果,缩短治疗疗程,减轻患者因半身不遂而带来的心理及生活负担。

本次研究结果显示,电针联合补阳还五汤能够改善卒中患者改良Fugl-Meyer运动功能评定量表、中医证候积分、改良Barther 量表评分情况,且治疗效果优于单纯针刺治疗(P<0.01)。针药联合治疗在减轻卒中后肢体功能障碍、提高患者日常生活能力、改善血脂情况中发挥重要作用,值得深入研究。