梅山文化圈关公信仰初探

——基于清代以来湘中木雕神像的考察

李慧君

(湖南省博物馆 近现代藏品研究展示中心,湖南 长沙410005)

关羽,民间多见“关公”“关帝”“关圣帝君”等称呼,是东汉末年三国时期蜀国名将,以忠义仁勇著称于世。随后在各朝代统治者屡次加封倡导、三教拉拢、文艺作品美化和传播等多重推动作用下,他成为中国历史中能与孔子并列,千百年来受芸芸众生尊崇的人物。“民间对于关公或关帝、关老爷的崇拜是中国民间信仰中最典型的神人崇拜,其影响之深广甚至超过了对其他各路神灵的崇信,有清以来遍布全国各地城镇乡村的关帝庙就是最有力的明证。”[1]鉴于关公在中国民间信仰中的特殊地位,多位学者曾从民俗学、人类学、社会学、宗教学、文学、传播学等视角对关帝崇拜的渊源、传说、演化、功能、祭祀和流传进行探讨。然而,中国民间文化丰富驳杂,关公信仰在整体普同性的同时,亦存在地域性和民族性差异,湘中梅山文化圈中的关公信仰即是如此,学界目前尚鲜有关注。

流传至今的湘中各类木雕神像及发愿文是梅山民众信仰的实证和表达,对研究特定时期区域民间信仰意义重大。本文以法国远东学院“湖南神像数据库”①收录的38例含发愿文的关帝神像为基础,通过梳理关圣帝君神像的形象、神明、立像愿目等信息,试勾勒该时期梅山关公信仰的区域性特点,并对其成因作初步分析。

一、神像与发愿文所见18世纪以来梅山文化圈的关公信仰

“梅山文化”是宋开梅山(1072年)之前集中形成于湖南中部(以新化、安化为中心)的一种区域文化,以原始泛神信仰和巫觋宗教习俗最具特色。湘中梅山文化圈对木雕神像的制作与供奉流行已久,但由于木质易腐,传流至今的以明清之后特别是18世纪至20世纪的最为多见。神像为15-30cm家庭供奉用的小型造像,通常由造像本身和封存在造像背部龛洞内的发愿文、药草、纸钱等部分构成。发愿文又称“意旨”“造像记”,是对造像人居住地、姓名,立像对象、目的、时间等信息的录述。

(一)关公像的时空分布

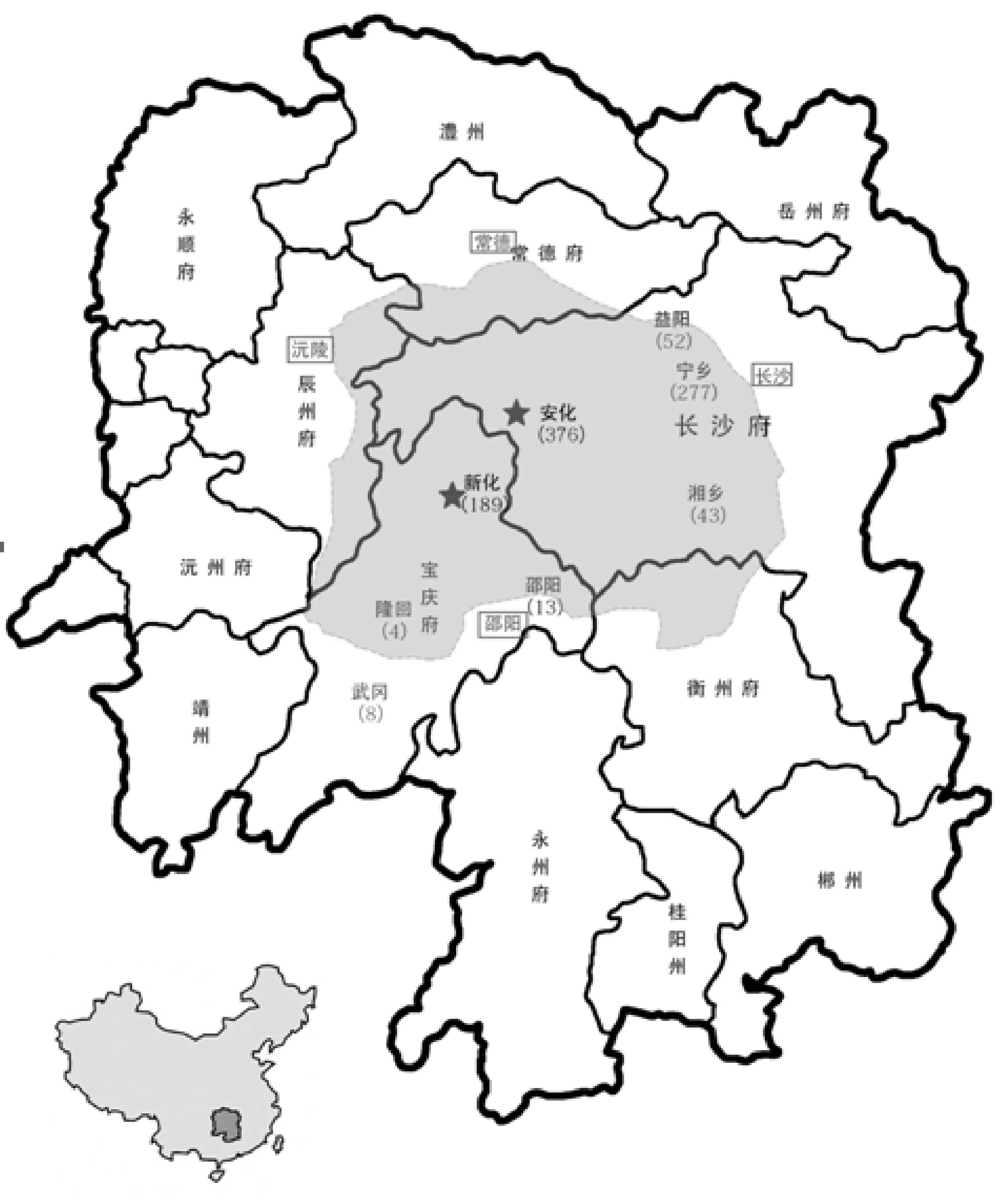

法国远东学院“湖南神像”数据库中收录的关公神像共计97件,其中38件保留有发愿文。据记录,有明确立像时间和产地信息的发愿文造像,时间最早的一件为清乾隆五十六年(1791年),最晚的一件为1994年,其他多集中于19世纪(20件)和20世纪(7件);神像产地分布在新化(13件)、武冈(6件)、邵阳(5件)、安化(4件)、隆回(1件)、宁乡(1件)、益阳(1件)等梅山文化圈覆盖的湘中区域。对比《中国历史地图集(第8册)》清代湖南地图统计得出的神像地理分布数据可看出(见图1),关公神像大多出自安化、新化等湘中梅山文化核心区域。因此,家用小型关公神像的雕造和供奉应是梅山文化圈及其辐射范围较为普遍的现象。

图1 神像地理分布示意图

(二)关公像在神像中的比例

梅山文化圈的木雕神像题材大致可分为道教神祇(包括关公像)、佛教神祇和梅山本土巫教神祇等类型。统计法国远东学院“湖南神像”数据库中神像类型和数量可知,在数据库收录的3500余尊神像中,半数以上为梅山本土巫教神祇(1981件),当中又以各种师公像数量最多。道教神祇总量居第二(1121件),佛教次之(325件)。

道教是中国土生土长的宗教,传为东汉中后期五斗米教创始人张道陵所创,湘中梅山地区亦深受道教影响。据晋葛洪撰《神仙传》:“(汉代方士)黄敬,字伯严,武陵人(今湖南溆浦县南)也……后弃世学道于霍山八十余年,复入中岳,专行服气断谷,为吞吐之事,胎息内视,召六甲玉女,吞阴阳符”[2],可知早在道教产生之初,湖南即有道人方士活动的踪迹。另据学者考证,旧志中关于许逊、吴猛、梅子真等赴湘州蛮区传教的记载,推测梅山蛮信仰道教当在两晋时期[3]。道教诸神是梅山地区神灵体系中重要的一支,道教神仙谱系中的三清四帝、四大天君、司命灶神、判官等也被梅山民众普遍敬奉。法国远东学院数据库共收录道教神祇1121件,其中包括关公像97尊,关公像比例只占木雕神像中较低的一部分。换言之,关公信仰只是梅山宗教文化众神信仰中并不起眼的一支谱系。

(三)关公的身份与形象

发愿文中所见对关公神像的称呼大致可分为三类:其一为最常见和最简约的称呼“关圣帝君”(16例)或“圣帝”(1例);其二,强调关公“伏魔”的神职和“昭明翊汉”等圣号,称其为“三界伏魔协天大帝关圣帝君”(13例)、“昭明翊汉伏魔协天大帝关圣帝君”(2例);其三,突出关公在佛教中的地位,名为“盖天古佛关圣帝君”(6例)。

据清赵毅《陔余丛考·关壮缪》载:“考之史志,宋徽宗始封为忠惠公,大观二年加封武安王,高宗建炎三年加壮缪武安王,孝宗淳熙十四年加英济王,祭于荆门当阳县之庙。元文宗天历元年加封显灵威勇武安英济王。明洪武中复侯原封,万历二十二年因道士张通元之请,进爵为帝,庙日‘英烈’。四十二年又敕封三界伏魔大帝神威远震天尊关圣帝君,又封夫人为九灵懿德武肃英皇后,子平为竭忠王,兴为显忠王,周仓为威灵惠勇公,赐以左丞相一员为宋陆秀夫,右丞相一员为张世杰,其道坛之三界馘魔元帅,则以宋岳飞代;其佛寺伽蓝,则以唐尉迟恭代。刘若愚<芜史>云:太监林朝所请也。继又崇为武庙,与孔庙并祀。本朝顺治九年,加封忠义神武关圣大帝。”[4]此段描述勾勒出关公侯而王,王而帝,帝而圣,圣而天的神格构建历程,也展示了其儒称圣,释称佛[5],道称天尊,三教尽皈依的无上地位。受中原汉文化影响,梅山民众对关羽的历代封号和各教称谓亦照搬使用,并且发愿文中亦有“聪明有感,正直无私,曰圣曰神,忠贞□□,乃文乃武,□烈关乎古今,措苍于祍席,保赤子于帡幪……英文雄武義勇精忠”“神威远□,浩气□□,精忠贯日,大义腾云,仁慈广被,德量恢宏,伏魔□□,□荡冠□□,考察仙职,号令天君,王赵都督,周廖将军,灵官随拥,张仙护临……三界瞬息,四海澄清,妖邪丧胆,精怪忘形”“除邪扶正,护国佑民”等对关羽生平业绩的赞誉。

从各类关公木雕的图像上看,关公木雕造像在众神像中保持了较为明显的图像志特征和风格。据《三国演义》载,关羽身长九尺,髯长二尺;面如重枣,唇若凃脂;使青龙偃月刀,胯下赤兔马。关公像发愿文中亦有“蚕眉开展,凤眼均□,龙须摆尾,虎頞摇身,马骑兔赤,刀绕龙青”的描述,可见长髯、赤面、大刀等同样也是梅山关公神像的辨识性标志。以现由湖南省博物馆藏的宝庆府新化县道光二十一年(1841年)开光的“三界伏魔关圣帝君”为例(见图2),该像高31厘米,赤面(仅眼部残存),丹凤眼上扬,不怒自威,黑髯飘飘(大部分残损);武将戎服装扮,头戴忠义巾帽,外搭长袍,内着束胸鱼鳞铠甲,腹部饰兽头图案;左手叉于腿上,右手结三山决(又称伏魔印);跨腿端坐,脚着靴。在梅山众神殿堂中,较之于佛教造像的雍容肃穆,本土巫教神秘世俗,道教造像则普遍较为威严显赫;而关公像除了威严外,相对于四大天君、判官等其他道像,又散发着器宇轩昂、刚正英武的独特气息,在诸神像中具有较高的辨识度。

图2 三界伏魔关圣帝君图

(四)供奉关公像的目的

从隋唐至明清,在历代官方和民间的共同作用下,将历史人物关羽塑造成了中国社会最受崇祀的神灵之一。隋唐至明清的统治者广设关帝庙,以“神道设教”达到政治统治、伦理建构、民族认同等目的;广泛普通民众除崇拜关羽的人格魅力外,对关羽的祈祀更多地注入了各种对神灵的诉求。千百年来,这位忠勇仁义、战功赫赫的盖世英雄已逐渐被赋予斩妖除魔、镇邪消灾、主持正义、守护平安等多重神职,成为民众生活生产方方面面都仰赖庇护的万能之神。据闫爱萍调查,汉人社会对关公的祈愿主要集中在祈雨求生、助佑学业、驱除瘟疫、求财获利、保得平安等方面[6]。

梳理湘中地区关公神像的发愿文,可发现当地民众装塑、祭奉该神祇的祈保愿目范围较广且呈现一定范式,最多见的为请神保佑家庭人口清吉、六畜平安、百事亨通、万般如意、火盗永消、人财两旺等。如新化县清咸丰四年(1854年)开光上座的“关圣帝君”发愿文辞:“丐保家下人口,男增百福,女纳千祥,时瘟远殄,火盗消除,一切未言,全叨庇佑”,宁乡“皇清四十九年”“关圣帝君”:“自装之后,乞保一门清吉,人眷平安,六畜兴肥,诸□迪吉,田禾茂順,五谷丰隆,万般如意”等。

湘中民众在家中神龛上供奉关公神像的目的以求保关公坐镇香火,护佑全家平安清吉为主。除上述一般性祈愿外,其他针对性较强的愿目还可见:

1.祈保本人或家人病愈(4例)、求子或求孩童易养成人 (2例)等与身体安康相关的愿目。如新化县清乾隆五十六年(1791年)开光的“关圣帝君”神像中记述供奉者装塑关公像的目的是“为因母亲彭氏咸晚年逢六十□患口隔,难以安好……丐保信士母亲彭氏病患即愈,中隔即消,不昧圣恩”,新化县“天运丙子年”立关公像“丐保病□脱体,全家清泰,老幼均安,百病消除”等;新化县清同治十二年(1873年)开光关公像“配合数载,为产男儿……以求后裔永保,日后赐麒麟之子,玉燕投怀,免□祖先之望,以接祖宗之云耳”等。

2.求福禄财运(2例)。如武冈清光绪廿一年(1895年)立“翊汉天尊关圣帝君”像发愿文曰“祈保家内百事顺就……永做堂室之主,常为福禄之神,四时千祥,云集一家,万福攸同”等。

二、梅山文化圈关公信仰的特点

随着宋开梅山,特别是元明清数朝,江西等汉地移民大规模迁入湘中,汉地宗教思想文化不断输入梅山。在两种文化的持续交流和碰撞中,梅山本土宗教信仰开始偏离自己的本来面目,逐渐变得“道教化”[7]。梅山地区对关公神格和神职的认识及祭拜即是对汉文化地区关公信仰近乎全盘的吸纳。然而,即便是直接“拿来”的关公信仰,仍然呈现出诸多梅山文化圈的地域性和民族性特征。

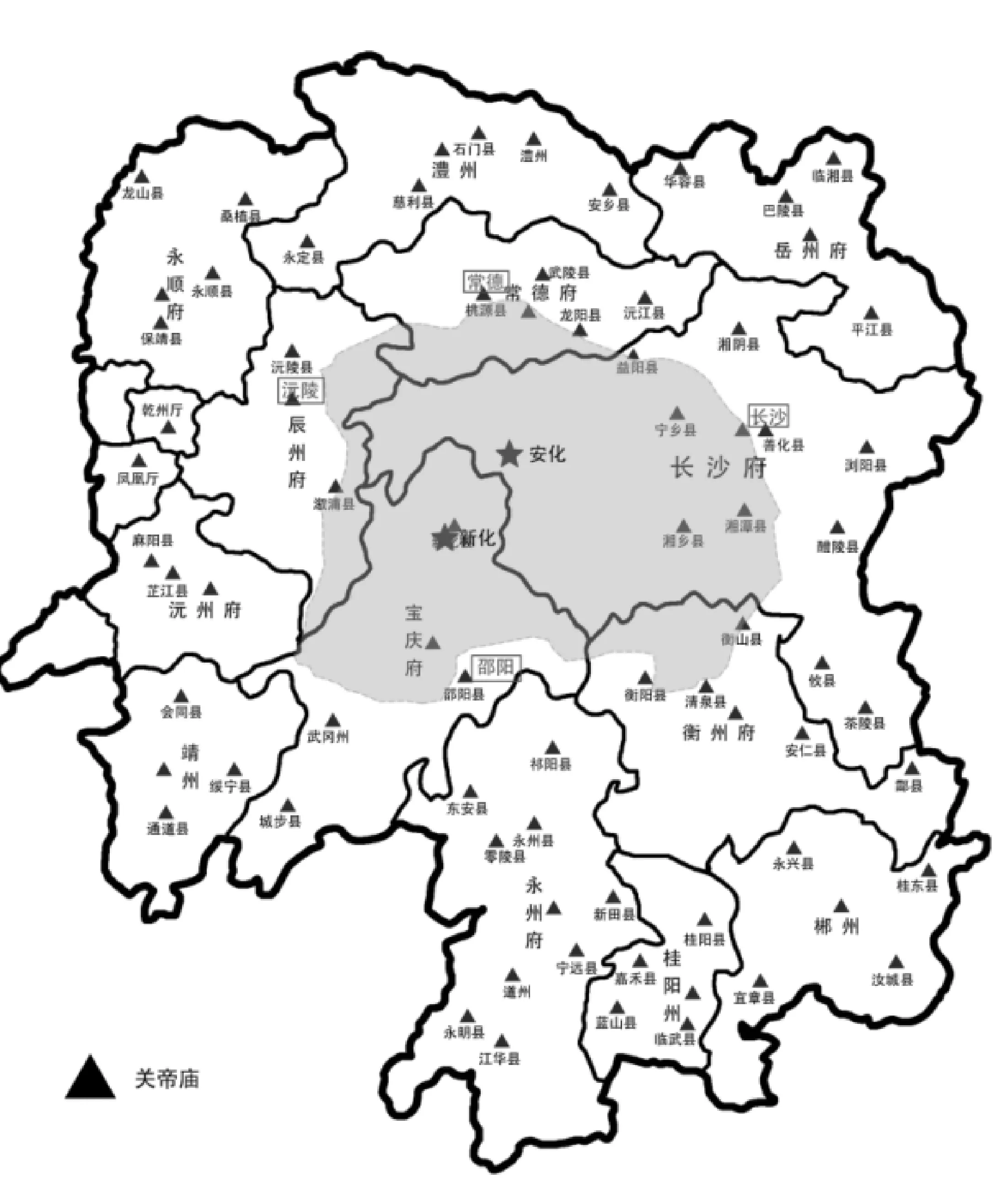

(一)供奉方式以家庭为中心,无政治色彩

作为中国民间影响深广的神灵,关帝“庙寺通天下,自王公学士以及愚夫愚妇莫不凛然敬奉,戴若尊亲”[8],梅山文化圈所在的湖南地区同样如此。经检索古籍数据库中湖南省通志、府州志、县厅志等,约117种地方志材料中记录了清代和民国时期湖南境内所设关帝庙(或关帝祠、关帝宫、春秋阁)共百余处,遍布全省75县、州、厅各地(见图3)。关帝庙的筹建者多为都督、知县、邑侯等地方官员,建造目的自然是为了道德引导,教化百姓。民众则或出于对关羽人格的崇拜,或对关公神灵有所祈求而前往关帝庙进行祭拜。

图3 湖南省关帝庙分布示意图

在大传统社会背景下,较之于关帝庙等公共庙坛(湘中亦不乏此类官方营建的庙宇),梅山文化圈小传统环境虽然在观念上接受了关公崇信,形式上却延续了千百年来以家庭、宗族为单位装塑小型木雕像,并将神像安置于厅屋神龛进行祭拜的传统:平时家中无事,逢农历初一、十五,或神祇生日,化钱烧香祭祀;若家中有事,大到祭祀祖先、红白喜事,小到伤风感冒、小孩啼夜,都可在神龛神像前举行家庭祭拜仪式。如此一来,梅山民众的厅堂即成了家庙,关公圣帝则成为该户人家专有的镇宅之神和庇佑之神。

另外,梅山文化圈的关公信仰几乎无政治色彩。纵观关公信仰发展的历史过程,统治阶层、地方精英和普通百姓均对关羽有各自层面的阐释和诉求。历代统治者出于对社会治理和道德建构的需要,崇奉和宣扬“忠”“义”“勇”精神,这对关羽由人至神的转变及对其信仰的繁盛也发挥着至关重要的作用。梅山地区主要是庶民百姓以宗族、家庭为单位来供奉关公,目的是单纯地为家庭和个人祈福禳灾。梅山地区自古与外界不相通,自1072年归顺皇化后依然长期属于与世隔绝的特殊地区,对皇权的统治自然不像中原汉地般归顺、敏感。据关公神像发愿文所见,梅山民众对关公的信仰是基于解决自身困难、求家庭福报,几乎难以找寻价值观念受影响的痕迹,或为民族、皇家祝祷的“政治觉悟”。

(二)少“财神”“助学”神职,多“治病”神职

所谓民俗宗教,“乃是沿着人们的生活脉络来编成,并被利用于生活之中的宗教,它服务于生活的总体目的”[9]。关公信仰也因需不断满足民间社会大众的切实需求而不断被赋予新内容。关公的神职内涵丰富,其中一重要神职是财富之神,即汉文化圈广为尊封的财神或商业神。至于关公因何成为财神,学界主要有信义立业说(商业中重契约与信用,忠义终其生的关羽因而成为守护商业繁荣的神明),山西商人说(关羽是山西解州人,关公信仰主体之一的山西商人遍布全国,广建关坛庙),掌财说(关羽重情义节操且封存金银珠宝众多),擅记账说(关羽生前从事兵站,长于算数记账,曾设笔记法,发明日清簿)等说法。无论何种说法更为准确,无可辩驳地是全国各地乃至全球华人各行各业大小商家,俱视关公有商业利市,招财进宝,遇难呈祥的财神职能。另外,关公还有一重身份,即为保佑学子蟾宫折桂、金榜题名的文昌神。据《关圣帝君圣迹图志》载,明朝太史张春及第之前曾在寺内读书,夜梦关羽显灵讲解《春秋》,后高中状元[10]。全国多地随之形成了科考之士祭拜关公以求得魁的传统。

反观湘中关公神像发愿文折射出的关公信仰,梅山乡土社会家庭祭奉关圣帝君的财神与文神身份并不明显。尽管有个别神像发愿文中也笼统提及求财的祈愿,但整体而言,梅山文化圈民众公认的财神由另一位神祇——赵公元帅担任。法国远东学院数据库共收录含发愿文的赵元帅神像(以骑虎,手持元宝为图像志特征)约45例,其中8例直接以“财神”称呼之,如“财神元帅”“玄土赵公元帅财神”“赵公财神”“赵公元帅正一财神”等。33例发愿文所载的愿目直接与生意、财运相关,如湘乡清同治十二年(1873年)开光的赵公元帅像发愿文曰:“开店求财生理……装彩之后,财源涌进,生意兴隆,百事如意。”宁乡民国四十年(原文如此,推测为1951年)神像:“自立之后,祈保家门财源茂盛,东西南北,广进黄金。”湘楚腹地的梅山地区自古有“信巫鬼、重淫祀”[11]的传统和“万物有灵”的泛神信仰根基,本土巫教,外来道教、佛教等教派成百上千的神祇之所以能在此同台共祀而鲜有冲突,重要原因在于诸神祇各司一方,各司其职,互不干扰。梅山民众普遍认为,关公是保佑家庭民生的“三界伏魔大帝”,财神为赵公元帅专属。梅山地区的关公也无助学的神职,这归因于梅山民众长期以来负固山林以渔猎为生,自然和人文环境闭塞落后,缺乏汉儒家文化圈进学求仕思想的浸染。

与此同时,较之于中国其他地区,梅山关帝治病、护幼的神职则较为突出。究其原因,是出于对生活的实际需求,除维持生计的衣食住行这种基本生活需求外,对医疗条件和医学观念相对落后的梅山山民而言,病痛、产子和幼童长成无疑是千难万险且无从解决的生存难题——直至今日,他们中的部分人仍认为疾病痛苦多由鬼祟捉弄而生,治病或保胎生产都需延请巫师驱鬼安魂,加之民间信仰在具体实践中具有很强的随意性和个体差异性,出于人们自身的需要,关公被新赋予了治病、保子的神职也就理所应当了。

(三)道、巫杂糅一体

梅山关公信仰除供奉方式、价值负载和神格神职的差异外,还显示出梅山本土宗教意识和实践中浓厚的巫术色彩——试图通过巫师和巫术策遣神灵,为我所用。最典型的表现可见关公神像发愿文结尾处常出现的神秘符箓和梅山巫教特有的图像系统。例如,现由范华收藏的益阳清道光十一年(1831年)“盖天古佛关圣帝君”发愿文图文符箓(见图4),依次可见梅山主神、狩猎神、猖兵统帅和巫工百匠祖师神张五郎,持各式法器的五猖兵将,以及雷神咒等符箓。居中倒立形象的张五郎手持鸡和刀,面前画有井字格五猖图。据李怀荪辑录湖南会同县金龙乡大溪村虎匠林昌元所藏《五郎咒》抄本“奉请翻坛老祖张五郎……左手提起飞毛箭,右手提鸡敬五猖”[12],可知张五郎正在杀鸡取血,以敬东、南、西、北、中五路猖兵。“五猖”,旧时民间传说妖邪之神,谓能为祟于人[13],在湖南侗族宗教中则为崇拜之神,言其能驱逐鬼怪,化治疾病[14]。湘中地区木雕神像发愿文结尾部分普遍可见五猖文字或符绘。最末端绘有四字咒讳,其中第二字(雨+三车)为“轰”字,象征三车隐驾菩提路,万圣同超解脱们,即三消除也[15];第四字(雷)为“黑神咒”,召雷霆驱魔大将军雷万春[16]。由上,神像发愿文中的符文绘箓实乃道教信仰与梅山神灵崇拜互动生成的一种方术,其实质是帮助关公策役道教和梅山本土巫教神灵,达到护佑民生目的的象征符号。

图4 “盖天古佛关圣帝君”发愿文图文符箓

除了将关公的供奉场所由公共庙观转入家庭神龛,关公像的雕造也并非道观行为,而是由处士(经过抛牌解卦出师的民间艺人)完成;执行开光仪式的并非道士或僧人,而是兼行佛、道、巫各种法事的师公②,实际身份是能够通天地鬼神的巫者。巫师,梅山地区称“师公”“地主”“度师”“家主”等。巫师(师公)信仰是梅山本土巫教(或称师公教)的核心:万物有灵,却不可能信仰万物,但可转而信奉能够通灵的具有神秘力量的人类——师公,师公是梅山人在信仰对象上做出的选择。另外,关公像从制作到开光的整个过程类似一场巫术表演:师公在关公像凿洞中填充“内脏”——除发愿文外,还包括飞鸟灵(乌鸦嘴、蝉壳)、植物灵、动物灵(中草药类),主家茶、米等,鸡血淋符后封肚;神像开光涉及选备供品、焚香请神、点像、安位、谢神等仪式,师公在每一环节都有特定的咒诰、步法和手持诀[17]。由此,无论是神像发愿文中的符文,还是开光法事,实质俱是梅山巫道“通天神,遣地祇”斋醮活动的变体。

梅山文化圈的关公信仰之所以巫觋化,首先是梅山文化本身为一种古老的巫文化[18]。据汉王逸《楚辞章句》:“昔楚南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祀。其祠,必作乐鼓舞,以乐诸神。”[19]其所指即是梅山历史悠久的巫傩文化。再者,元末明初“江西填湖广”,大量江西籍移民涌入梅山,也随之带来了本就具有浓郁巫教色彩的茅山道教。由于巫、道之间具有一种文化近缘关系,古梅山原始巫教与以符箓讳咒为主要祷祀规仪的南方道教文化快速融合,发展为一种多元兼蕴、巫术色彩鲜明的民俗性宗教文化[20]。在此宗教环境下,梅山的道教关公自然而然地与当地的巫元素混合,成为一种巫味浓厚的民间信仰。

三、结语

外来文化与梅山文化接触,其影响必然是相互的。借用汤用彤先生提出的“文化移植”观点,外来文化在加入本土文化血液中时,会在本土文化中产生影响并且可能长久发生作用,但本土文化的特性终将会在更新中得以保存:“文化思想实在有他的特性,外来文化思想必须有所改变,合乎另一文化性质,乃能发生作用。”[21]梅山关圣帝君复合型神格和神职正是道教神祇信仰与梅山本土巫觋思想融合后生成的,是适应当地民众思想根基和实际需求的产物。汉人地区的关帝崇拜进入梅山时,当地民众根据其特定的观念基础和智识水平,选择性地将其中某些元素纳为己用,剥离不合时宜或“无用”的东西,又根据自身需要新增其他方面的神力。在与外界宗教思想的碰撞中,一方面,梅山文化秉持着极大的开放性和包容性,对外来关公崇信进行了全方位的接纳和吸收;另一方面,梅山文化也在以其创造性、实用性和固有的传承性,不断地改造和同化外来宗教,本土原始信仰在此过程中保留、杂糅、衍生,最终生成了独具特色的“梅山化”关公信仰。

注释:

①数据来源包括法国远东学院范华(Patrice Fava)的收藏、湖南省博物馆馆藏、美国及湖南私人藏家收藏的神像3500余件,发愿文1500余份:https://www.efeo.fr/statuettes_hunan/。

②据李新吾先生考察,梅山地区的法事执行者有“师公”和“道士”两种身份:师公为普通民众,阐释的是民众要求神祇帮助自己对付疾病和自然灾害的愿望,道士从属于社会上层建筑中的一个团体,承载的是官方教化意图,演绎的是官家维护自己权威的礼节。具体见李新吾.冷水江杨源张坛师公与道士的异同比较[C]//陈子艾,华澜.湘中宗教与乡土社会:中册.北京:宗教文化出版社,2006:50.