湘军将领府第建筑的变迁

——以务本堂刘氏家族建筑为例

龙晓露

(湖南科技大学 建筑与艺术设计学院, 湖南 湘潭 411201)

务本堂刘氏家族位于娄底涟源市杨市镇杨家滩,是晚清时期非常典型的军功家族,家族中出现了诸如刘腾鸿、刘岳昭、刘连捷等多名军功卓著的湘军将领。湘军兴起后,刘氏家族湘军将领纷纷兴建豪宅,现存完整或尚有遗迹留存的就达七处之多。由于刘氏家族湘军将领修建于晚清时期的府第民居保存较为完好,且家族于康乾时期修建的祖居地尚存,便于进行前后对比,为研究晚清湘军军功家族建筑的演变提供了一个相对完整的样本。

一、湘军兴起与刘氏家族的演变

务本堂刘氏位于清湘乡县第四十二都,即今涟源市杨市镇杨家滩。据《刘氏续修族谱·谱序》(宣统三年四修)中记载:“翊圣公生元大德十年,官凤阁学士,忤当道,屈为潭州别驾,致仕后复徙居湘乡之潭市潭台十都地方,因遂家焉。翊圣公有子十:长天桢公,即我族之宗也……信公生汝洪公,洪生四子,曰福瓒、福坚、福纲、福琼;琼公(明正统六年生)由安化迁湘乡四十二都大田坊,即今杨市对岸也;琼公生三子曰永衡、永庭、永蕣。其后子孙蕃衍,因建祠于本都之赛里湾,颜曰‘务本堂’,遂为我族之分支祖也。”[1]2务本堂刘氏为迁湘始祖翊圣公长子天桢公的后裔,福琼公是该分支的祖先,带领族人由安化迁居湘乡。务本堂刘氏的班序为:

翊天银延文,添思汝福永,万荣春仕世,朝宗祖江东;

理泰青日新,兆祥呈嘉瑞,庆衍毓奇英,醇厚继前绪;

诗书迪后昆,孝友循家矩,琼林玉树枝,上国辉仪羽。[1]3

福琼公为第九世,有3子,因而衍为3支,永衡、永庭和永蕣,成为杨家滩刘氏后裔的3位支祖。细看族谱齿录,从福琼公定居杨市镇郊起,刘氏家族一直非常普通,鲜见出类拔萃的人物,这种情况一直持续到第十九世,即江字辈。自第二十世东字辈(乾隆年间)起开始发生变化,出现了家族中的第一个太学生刘东华(刘腾鸿兄弟的祖父),家族在教育状况上有了改观。随后,刘东贵(刘岳昭兄弟的祖父)四子中出现两个举人(道光时期),其长子刘理钧(名象履,字元堂)曾担任过湘乡县涟滨书院的山长,曾国藩即是其当时的门生之一,另有一个贡生和太学生。此外,族谱中频繁出现“资政大夫”“光禄大夫”“振威将军”之类的头衔,表明刘家的社会地位明显提高。至第二十一、二十二世理字辈、泰字辈(咸丰、同治时期)族人得到科名官爵者大量涌现,家族地位到达鼎盛(见表1)。刘岳晴(刘岳昭弟)在《刘氏续修族谱·簪缨录》(同治六年三修)中写道:“咸丰年来,国家多故,沧海横流,或忠义愤激而殉难捐躯,或戎马宣劳而志清海宇,类多身荷殊恩,官居极品”[2]。

表1 刘氏家族主要湘军将领的血缘关系及科名、官职

根据《刘氏续修族谱》整理

据同治《湘乡县志》[3]记载,家族中最早参加湘军的为刘腾鸿,刘连捷次之,同为咸丰五年(1855年)。是年,湖南巡抚骆秉章檄令刘腾鸿募湘勇500人,赴岳州剿土匪李日逢,当年秋,克桐城、蒲圻、咸宁等处。时罗泽南围攻武昌,刘腾鸿自请合军,遂隶属于罗泽南,所部名“湘后营”。咸丰六年(1856年)三月,罗泽南在武昌战役中牺牲,李续宾在罗泽南所部的基础上创立“湘后副营”,以刘连捷为营官,刘腾鸿为分统,辖湘后营和湘后副营。咸丰七年(1857年)七月十三日,刘腾鸿在瑞州战役中不幸阵亡。由于刘腾鸿是阵亡于战争中的重要功臣,不但获祀京都昭忠祠、本邑昭忠祠,刘氏家族还在本乡专门为他建立了刘武烈祠,与家庙毗邻。咸丰十一年(1861年),由刘连捷统领的湘后一军,转归曾国荃管辖。攻克安庆,刘连捷升知府。同治三年(1864年)六月,克复金陵,刘连捷擢升布政使,加太子少保衔、二品顶戴。光绪六年(1880年),时任山西巡抚的曾国荃,奏起刘连捷包头练军。光绪九年(1883年),中法战争爆发,时任两江总督的曾国荃命刘连捷率领近万人驻守江阴。光绪十三年(1887年),刘连捷病卒于军中,予谥勇介[4]。

而家族成员在湘军中担任职位最高的刘岳昭,资历稍晚于此二位。咸丰五年(1855年),湖南巡抚骆秉章檄萧启江招募勇丁500人防守湖南边境,遂立果字营。咸丰六年(1856年),萧启江扩军,刘岳昭此时加入湘军。咸丰八年(1858年)八月,据曾国藩日记中记载的关于萧启江部的情况,其部构成及营官名单,刘岳昭领果后营。咸丰九年(1859年),萧启江驰援赣州,再援湖南,与李续宜等人解宝庆之围,使石达开抄湘军老巢的计划落空,还跟踪追击至广西境内,于九月解桂林之围,擢按察使。十月回撤至湘潭驻军。太平军石达开部由黔窥蜀,诏果字军随骆秉章入蜀截剿,萧启江咸丰十年(1860年)四月抵达成都,同月二十七日即病逝于军中。刘岳昭因与石达开多次交战建立军功,得到骆秉章的赏识,同治二年(1863年)授云南按察使,同治三年(1864年)擢布政使,但并未赴任,转而赴黔平苗乱,同治五年(1866年),擢云南巡抚,同治七年(1868年),擢云贵总督,光绪九年(1883年),卒于故里。

据统计,务本堂刘氏先后投入湘军后获得的文官、武职人数共计有 160 人。可见,刘腾鸿、刘岳昭及刘连捷等一批人的崛起,使刘氏家族的状况发生了巨大的变化,他们开始从耕读家族向官绅家族转变,家族的社会地位由此显著提高,由军功而得到的丰厚薪酬也使刘家的经济状况有了彻底的改观。返乡的刘氏湘军将领有了坚实的经济基础,购买田地、修建豪宅成为最切实的需求。

二、刘氏家族祖居地

务本堂刘氏家族于清康熙年间迁居杨市镇上,经济社会地位有所提升后便开始营建本房派的住宅,即今位于杨市镇的“老刘家”,面朝孙水河,背临杨市街。刘氏家族祖居地始建于清康熙47年(1701年),至清乾隆56年(1791年)竣工,分期分区历经90年才建成,由光裕堂、怡然堂、六吉堂、神武堂等堂院组成。晚清时期,因刘连捷、刘腾鸿、刘岳昭等人在湘军中所立战功显赫,刘氏一族财富倍增,曾对祖居地进行扩建。刘氏家族祖居地目前内部较为破败,四堂的格局已无法完全辨认,但建筑边界与轮廓大致可以分辨(见图1)。刘氏家族祖居地采用中间堂屋加两侧横屋的布局模式,虽分四堂,但堂与堂之间并不相互独立,亦有通道相连。四堂现仅余怡然堂的堂屋部分以及三排横屋,六吉堂的堂屋及一排横屋。由孙水河一侧的正门进入,原门厅已毁,新建砖楼于其上。门厅内为一处狭长型内院,正对面为怡然堂,怡然堂坐北朝南,同治二年(1863年)所题“大夫第”的匾额悬于主堂大门之上。六吉堂和光裕堂分别由内院两侧进入,六吉堂大门尚存,光裕堂则被现代建筑所取代。进入怡然堂,其堂屋分为前厅与后厅,中间以一口方形天井相连。前厅与后厅之间有两处通往两侧横屋的通道。怡然堂的三排横屋布局相当紧凑,通过实地测绘,一排横屋的纵深可达60m有余,排列房屋共计15间。三排横屋以六处狭长天井相连接,横屋中间开有一处相互联系的通道。六吉堂坐西朝东,规模稍小,堂屋亦为两进,现存一排横屋沿孙水河一字排开,延绵近40m长(见图2)。虽四堂建造的先后顺序不得而知,但建筑在布局及营建顺序上显然是依据一定的章法。由于堂屋是家族内部最重要的公共活动场所,因此堂屋的数量、位置、相互关系应是建宅最初应确定的因素,以此为基础再确定横屋的摆布。从现存可确定的怡然堂、六吉堂、光裕堂三堂堂屋的位置关系来看,此三堂共用一处内院,分列于内院的北面、东面和西面,刘氏祖居地最初应始于这三处堂屋的营建。接下来便以此为中心,按需规划布局横屋。推测神武堂建于此三堂之后,应是另行辟址修建,由于损毁严重,相对位置无从考证。整体建筑结构采用传统的砖木结构,砖墙承重,堂屋用青砖,横屋用土砖,屋顶为山墙搁檩的结构形式。

图1 刘氏祖居地内各堂位置示意图(图片来源:作者自绘)

图2 刘氏祖居地内部现状(图片来源:作者自摄)

聚族而居是乡土社会的重要特征,宗族依附血缘和地缘形成、发展、繁衍。四堂前后90年才建成,建造周期长,符合传统营建缓慢的、渐进的、生长的特点。修建过程中受占地限制,以及后建建筑与先建建筑之间相互关系的协调等因素的影响,各建筑的形制并不完整,建筑布局多有因地制宜,按需修建的考虑。刘氏家族祖居地具有明显的大家族聚居的特点,承载了家族多代人的居住需求,因此,建筑布局在整体上呈现出相互依存的关系,是宗族内在凝聚力的一种外化表征,形成了“团块状”的布局模式。当时的刘氏家族在杨市镇应已算富户,家族建筑在杨市镇也可谓独领风骚。但晚清湘军的兴起彻底改写了刘氏家族的面貌,家族中多为湘军将领分别建立大型府第,带来家族建筑“突变式”的发展。与刘氏家族湘军将领在咸同年间修建的的府第相比,刘氏家族祖居地这份在当时令众人歆羡的殷实家产也黯然失色。

三、晚清时期的刘氏家族宅第

(一) 从团块状到散点式的布局形式

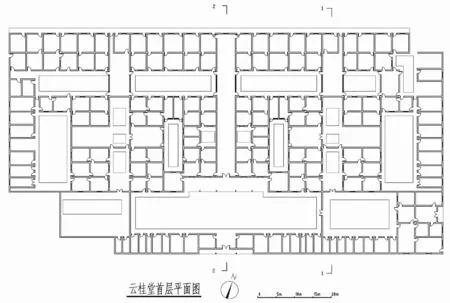

同治年间,刘氏家族的湘军将领纷纷脱离原有祖居地,短时间内便建造了一系列府第。从刘氏家族祖居地向西,沿孙水河依次有刘岳昭的存养堂,刘岳晙的存厚堂,刘岳昕的光远堂,刘鸿年的佩兰堂,刘连捷之子刘兆蓉的师善堂,刘连捷扩建的云桂堂(如图3、图4)等,以上六处府第均位于今杨市镇新建村,宅与宅之间相距不过百米。其中刘鸿年的佩兰堂由于保护不利,现已完全拆除,新建涟源三中于其旧址之上。刘蔚昌的德厚堂位于刘氏家族祖居地的东北边,距离约为500m,位于今杨市镇永福团村。刘腾鸿、刘腾鹤兄弟的古松堂相距较远,位于杨市镇龙潭村。至此,务本堂刘氏家族的建筑布局形式完成了由刘氏祖居地这种“团块状”的地主阶级紧凑型院落式宅邸向“散点式”军功阶级富庶的府第建筑发展的转变(如图5)。发生这种布局形式上的改变有三方面的原因,其一,刘氏祖居地位于杨市镇上,镇上土地本就紧张,依托老宅大规模发展的可能性基本没有;其二,湘军将领在战争中积累了大量财富,广置田亩,占有大量的土地资源,成为富甲一方的豪绅地主,具备脱离老宅独立建宅的经济基础;其三,家族内部结构发生转变,核心家庭经济、社会地位上升,独立于原有累世同堂的大家族成为必然。新建于同治年间的这些府第,选址颇为讲究,均坐北朝南,位于背山面水的风水宝地。场地平整开阔,建筑鳞次栉比,大气恢宏,成为了孙水河沿岸一道展现晚清古民居的风景线。与老宅保守内敛的气质相比,这些府第充分显示出主人的大气与自信,以及一种光宗耀祖的自豪感。通过建筑的扩建、移动,刘氏家族完成了家族所属领地的重新布局,也完成了族内关系的变动与再次确认。

图3 云桂堂首层平面图图(图片来源:作者自绘)

图4 云桂堂鸟瞰图(图片来源:刘再丽摄)

图5 刘氏家族府第相对位置图(图片来源:作者自绘,底图来自谷歌地图)

(二)依据职级确定建筑规模

与刘氏家族祖居地相比,这些兴修于同治、光绪年间的府第规模远大于老宅。单从建筑面积来看,祖居地四堂的总面积约为7 800m2,而现存的这些府第面积最大的为刘岳昭所建的存养堂,存养堂内部虽破坏严重,仅余最后一进堂屋及两排横屋,但尚可根据残存建筑的位置判断其边界,经测绘得出存养堂的总建筑面积约为11 150m2,仅这一处建筑的面积就远远大于祖居地四堂面积之总和。刘连捷的云桂堂与刘岳晙的存厚堂规模次之,分别为6 910m2和6 653m2。再即刘兆蓉的师善堂5 922m2,刘岳昕的光远堂4 091m2。刘蔚昌的德厚堂以及刘腾鸿兄弟的古松堂最小,分别为3 204m2和2 308m2。从这些数据中可以看出,这些建筑的规模存在着某种梯度关系,分成了几个档次。

一般来说,建筑空间规模主要由经济实力、使用需求来确定。经济实力越强,土地购置能力越强,建筑占地面积越大,且承受建造建成本的能力越强。但以刘氏家族这些湘军将领的经济实力来看,这并不能成为府第建筑规模的决定因素。如果考虑以使用需求确定建筑规模,通过对比《刘氏续修族谱》中所记录的这些湘军将领的婚配、子嗣的信息,可知建筑规模与婚配子嗣数量并不必然存在正相关的关系。例如存养堂,屋主刘岳晙,元配彭氏育得四子,继配李氏育得五子,两房共九子,若从空间使用需求的角度来看,应是建筑面积最大的一户,而实际上却不是。而且从这些建筑的规模来看,任何一处都完全超出了基本的使用需求,因此使用需求并不是这些建筑规模的唯一因素。由于这些建筑兴起于湘军时期,其屋主在湘军中所任职衔有高低之分,且将这些府第主人的身份进行对比分析,发现这其中确存在着职级的梯度关系。建筑面积最大的存养堂,其主人刘岳昭在刘氏湘军将领中官职最大,官至兵部尚书衔云贵总督。其次是云桂堂和存厚堂,其主人刘连捷为记名布政使司,刘岳晙为布政使衔四川候补道。刘兆蓉为刘连捷之子,任知州。刘岳昕、刘蔚昌、刘腾鸿兄弟分别为补用知州或补用知府。其中,由于刘腾鸿与刘腾鹤分别于咸丰七年(1857年)和咸丰九年(1859年)在战争中战死,其宅古松堂为其父代为修建。可见这些建筑基本呈现出主人职衔越高,建筑规模越大的特点。因此可以推断,刘氏湘军将领内部可能存在依据职衔级别决定建筑规制与规模的规律(见表2)。

表2 各府第建筑面积规律推演表

数据来源:实地测绘,婚配子嗣信息参考《刘氏续修族谱》

与官式建筑明确的规制等级不同,民居建筑规模的确定并无明文规定,而刘氏家族的建筑在这一时期形成的这一规律或成为该家族建筑营建的新法则。如果把湘中民居总体归为一个系统,那刘氏家族内部军功家族府第建筑则形成了一个“亚系统”,这个“亚系统”的形成改变了传统湘中民居的营造规律,为这一系统注入了新的时代特征,是由湘军的兴起所致。

(三)空间尺寸与功能的演变

刘氏家族晚清时期修建的府第建筑平面形制十分规整。通过对刘氏家族祖居地和晚清时期新建的府第进行实地测绘和对比分析,总结出这些府第在内部尺度上也具有一定的规律(见表3)。首先,房间总数明显增多,如云桂堂总计房间数达164间、存厚堂共126间。再如内院,从祖居地压抑、逼仄的内院空间转变为新宅开阔、爽朗的内院。曾经的祖居地三堂共用一处内院,面积仅57.7m2,而这些府第中的内院均数倍于刘氏家族祖居地的内院,如存养堂的内院达615m2,相较祖居地十倍有余,云桂堂内院465m2,古松堂内院348m2,师善堂内院309m2。其次,建筑内部房间的尺寸也要比祖居地宽敞得多,祖居地房间尺寸在10m2-17m2左右,晚清时期修建的房间尺寸均大于15m2,较大的房间大于40m2,可见居住条件明显改善,完全从祖居地紧凑的空间使用模式中摆脱出来。

表3 刘氏家族建筑平面形制、内部尺度分析表

数据来源:实地测绘

相较传统湘中民居的朴素简单,同治年间兴起的这些府第功能空间更加细化,增加了许多享乐型的功能。湘军征战数十载,将士们获得了赫赫军功的同时也受尽了战争的艰辛,与艰苦的军旅生活相对应的是对奢华闲适生活的渴望与追求的滋长。比如戏台,一般戏台设置于祠堂建筑内,是为祭祀祖先颂歌吟诗的地方。但是,在刘氏家族湘军将领的这些府第建筑中,无一例外都设置了戏台,花鼓戏和皮影戏是湘中地区流行的传统戏剧形式,戏台的设置无疑丰富了日常的娱乐生活[5]。宽敞的内院也是一般民居中少有的空间,内院满足容纳多人看戏的要求。再即花厅,刘氏家族祖居地中没有设置花厅,应是从外地引入的“舶来品”。花厅是承担会客、休闲、娱乐等活动的场所,根据建筑的形式布局,有的连通两进堂屋使之成为花厅,有的位于第一排横屋,连通其中三间成为花厅,如存厚堂将第二进堂屋的中间三间设置为花厅。花厅一般精雕细琢,极尽装饰之能事,具有极高的艺术水准。相较而言,刘氏家族祖居地的功能空间为内向型,面向家族内部成员,而这些府第所新增加的这些功能具有明显的外向性,体现出家族成员因社会地位提升后,需要适应由此带来的外部交往的增加。从族谱中可以看出,务本堂刘氏第二十二世的男性族人所娶侧室数量明显增多,子嗣势必大增,这也是建筑空间需求增大和享乐型功能增多的原因之一。

四、后续思考

务本堂刘氏家族及家族建筑的演变只是晚清湘中民居演变的一个缩影,类似的军功家族不在少数。湘中地区传统民居在漫长的历史时期里发展都是缓慢的,湘军的兴起带来了军功家族的改变,继而打破传统民居的营建规律,带来了湘中民居的“突变”,这类军功家族的建筑在布局形式、建筑形制、规模尺度、功能分化等方面对比传统聚族而居的家族建筑发生了较大的转变。湘军的兴起带来了刘氏家族的转变,家族的转变又带来了家族建筑的转变。用建筑来沉淀财富,既是对内心缺失的满足,也能起到光耀门楣、炫耀财富地位的作用,在缺乏思想准备的情况下似乎是最为稳妥的保值方式。但是,这样一种方式往往使人容易沉迷过往、安于现状,不能使财富升值,反而使后辈丧失斗志。从刘氏家族在随后的社会变革中的表现可以看出刘氏家族思想上的局限性,由军功积累而来的财富换来奢华的生活,并未能发挥更大的社会价值。

“甲午战争前,湖南因湘军崛起后绅权势力迅猛膨胀。甲午战争后,由于严重的民族危机和湘军惨败的刺激,湖南一改以往闭塞、守旧的面目,发起了湖南维新运动,成为‘全国最富朝气的一省’”[6]。战争是一时的,战后若不能迅速转变观念,依旧沉迷于绅权的幻象,不利于家族长远发展,也无法承担起应有的社会责任。刘氏家族广置田地,大修豪宅,也还是未能从根本上挣脱小农意识的限制,只是将财富以固定资产的形式沉淀下来,扩大了家族在当地的地域范围而已。从这种层面上来说,刘氏家族是保守的,它的“突变”未能更深入和扩大,尤其是未能借助家族在湘军兴起时获得的社会地位与财富优势让家族子弟得到长足的发展,因此在之后的社会变革中,也并未涌现突出的人才,这是十分遗憾的。