ABO 交叉配血不合的血小板输血临床探析

唐龙泉,傅梅

( 1.抚州市第一人民医院输血科;2. 抚州市第一人民医院检验科,江西 抚州 344000)

ABO 血型抗原存在于血小板表面,在药物诱导性免疫及同种血小板中作用显著,血小板输注能避免功能缺陷及血小板减少等情况的发生,减少了出血的可能性[1]。 一般情况下,血液中心会制备相应的ABO 浓缩血小板,便于随时使用治疗,但此过程中会涉及到同种免疫、 抗体-抗原等问题,若患者存在血小板抗体,其输注则无意义[2,3]。 当血小板处于充足供应状态时,多通过ABO 主侧、次侧相结合的血小板输注。 由于血小板供应是比较紧张的,对于特殊情况的需求不能得到有效的满足,故临床将有效的血小板输注作为研究重点[4,5]。本研究回顾了2018年9月-2019年9月在特殊紧急情况下抢救用血的142 例患者,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾2018年9月-2019年9月在特殊紧急情况下抢救用血的142 例患者,将ABO主侧、 次侧配血的相合性作为依据,分成一般组(ABO 输血相合输注血小板)和观察组(ABO 输血不合输注血小板),两组均71 例患者,观察分析两组患者的输血有效率和输血不良反应发生率。 一般组中有男性患者38 例,女性患者33 例,年龄分布在21~79岁,平均年龄为58.42±14.72岁;其中有34 例血液系统疾病患者,26 例外科治疗患者,11 例急诊手术患者。 观察组中有男性患者32 例,女性患者35 例,年龄分布在24~77岁,平均年龄为59.03±14.11岁; 其中有37 例血液系统疾病患者,24 例外科治疗患者,10 例急诊手术患者。 两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:⑴将《临床输血技术规范》作为依据,符合血小板输注适应症的患者。 ⑵失血性休克或血小板计数不足30×109/L 的患者。 ⑶符合急诊手术规定的患者。 ⑷签署知情同意书的患者。 ⑸研究获得伦理委员会批准。

排除标准: ⑴治疗前一周内有血小板药物治疗史的患者。 ⑵既往有化疗治疗史的患者。 ⑶体温不低于37.3℃的患者。⑷合并血小板脾功能亢进的患者。 ⑸合并精神疾病,无法进行正常交流的患者。 ⑹合并凝血功能疾病的患者。

1.2 方法 采集两组患者血样标本,行单采去白细胞血小板处理,将血小板的每袋容量控制在250~300ml,白细胞残留量不超过5.0×106/袋,血小板含量不低于2.5×1011/袋。 对所得样本进行血型检测,通过凝聚胺介质、 盐水介质行主侧、 次侧交叉配血,在单采去白细胞血小板输注过程中保持无菌操作,并根据相关规程规范输注及保存过程。 在单采去白细胞血小板输注后的1h 和24h 后对两组患者进行静脉血的采集,对血小板计数进行检测,计算相关数据。

1.3 观察指标 比较两组患者输血有效率及输血不良反应发生率,输血有效率判定标准如下:⑴有效:临床止血效果、PPR 指数、CCI 指数均有效。 ⑵无效:临床止血效果、PPR 指数、CCI 指数其中一项无效。 输血不良反应包括过敏、发热。

1.4 统计学分析 实验以SPSS20.0 进行统计学分析,其中计数资料以(%)表示,使用χ2进行统计学检验,计量资料以均数±标准差表示,使用t 值进行统计学检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

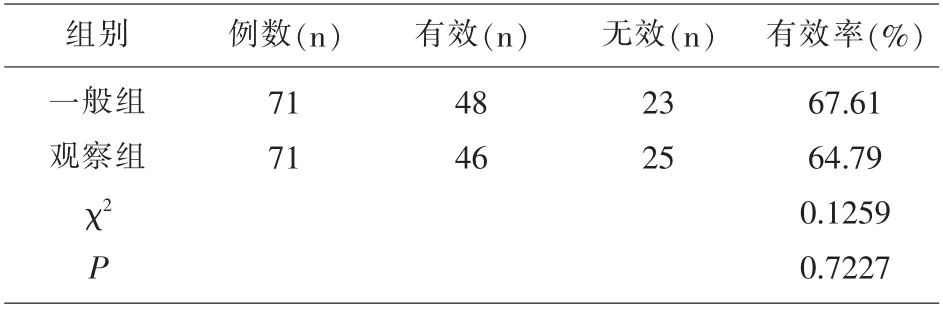

2.1 观察两组患者输血有效率 一般组患者输血有效的共48 例,无效的共23 例,输血有效率为67.61%;观察组患者输血有效的共46 例,无效的共25 例,输血有效率为64.79%,两组患者输血有效率无显著差异(P>0.05),表1。

表1 比较两组患者输血有效率

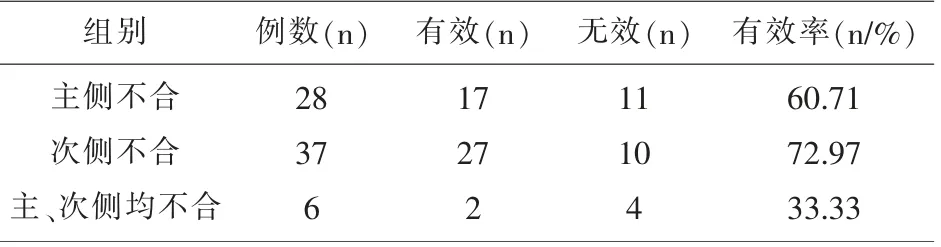

2.2 比较观察组患者输血有效率 观察组主侧不合与主、 次侧不合的输血有效率无显著差异(χ2=0.9845,P=0.3211),观察组次侧不合与主、次侧不合的输血有效率无显著差异(χ2=3.6945,P =0.0546)。

表2 比较观察组患者输血有效率

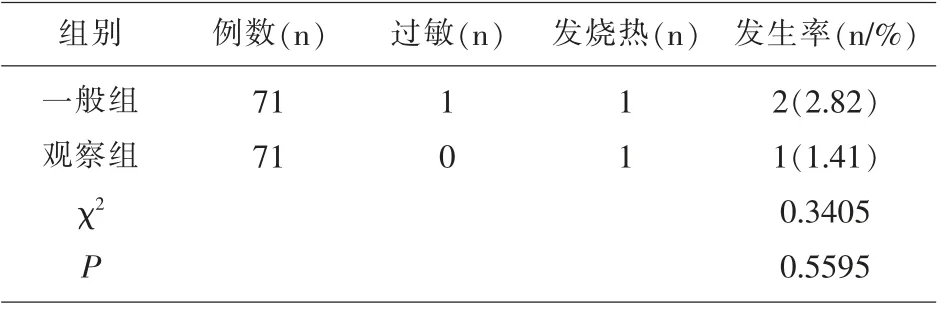

2.3 观察两组患者不良反应发生率 一般组患者过敏的共1 例,发烧的共1 例,不良反应发生率为2.82%(2 例);观察组无过敏患者,发烧的共1 例,不良反应发生率为1.41%(1 例),两组患者不良反应发生率差异无统计学意义(P>0.05)。

表3 比较两组患者不良反应发生率

2.4 比较观察组患者不良反应发生率 观察组主侧不合与主、 次侧不合的不良反应发生率无显著差异(χ2=0.2208,P=0.6384),观察组次侧不合与主、次侧不合的不良反应发生率无显著差异(χ2=1.3421,P=0.2467)。

表4 比较观察组患者不良反应发生率

3 讨论

在淋巴系统、血栓的发育中,血小板的作用显著,在正常的人体代谢时,血小板会进行止血因子、细胞因子、生长因子的聚集、释放,并在此过程中发挥作用[6,7]。 由于血小板的保存周期较短,且采集条件严格,保存难度大,故在临床供应中多处于短缺状态,对于临床用血需求不能进行及时有效的满足[8,9]。 本研究结果显示,一般组患者血小板输注的不良反应发生率为2.82%,输血有效率为67.61%; 观察组患者血小板输注的不良反应发生率为1.41%,输血有效率为64.79%,两组数据无显著差异(P>0.05)。 出现此种情况的原因多是血小板表面的红细胞血型抗原无法缩短血小板的体内寿命[10,11]。虽两组患者的输血效果差异较小,但观察组的输血有效率较低,会影响到输血后的抗体筛查结果[12]。 在观察组患者的输血研究中发现,主、次侧不合的输血有效率是比较低的,其原因是患者的ABO 抗体与血小板上的ABO 抗原结合,免疫破坏血小板,在紧急情况下,ABO 单侧交叉配血不相合的血制品更加适合[13,14]。 在特殊抢救情况下,ABO 主侧、次侧输血是抢救患者生命的重要手段,而去白细胞的单采血小板能有效降低输血的无效率,在临床治疗中具有更为广泛的应用[15]。

综上所述,在紧急抢救的过程,ABO 主侧、次侧配血不会对血小板输注的安全性产生影响,与相合血小板输注比较,不相合血小板的输注有效率较低,不良反应发生率较低,具有较高的安全性,在使用时应根据患者的具体情况进行选择。