邯郸金代墓葬壁画保护性搬迁及后期修复

李 蔓,申慧玲

(邯郸市文物保护研究所,河北邯郸 056002)

0 引 言

2017年7月份邯郸市文物保护研究所考古人员在华耀城考古工地发掘一座单墓道圆形砖雕墓,通过墓葬开口层位、出土器物,初步判断该墓葬时代为金代,经过清理发现,该墓葬墓室顶部坍塌,墓室内满是淤土和碎砖块,考古人员对墓室内淤土砖块清理后发现内壁有壁画存留的迹象,所内文物保护人员随之介入,进行清理。

1 壁画概况

1.1 壁画清理及价值研究

壁画表面覆盖当地一种黄色黏土,清理难度较大,采用现场配置的2A、3A溶液对壁画表面较厚的泥土用塑料喷壶进行喷淋,使其变得松软,之后采用手术刀、竹签等工具小心剔除,剔除壁画表面大量泥土之后,再采用蒸馏水对表面残留的薄层泥土用棉签轻轻擦除,直到泥土全部清理干净。

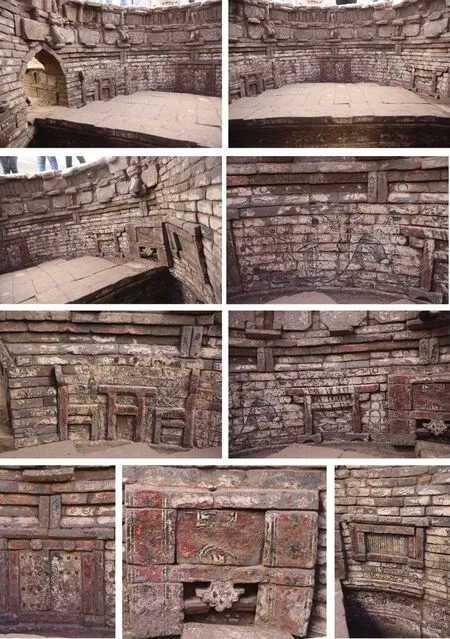

经过清理发现墓室内壁布满彩绘,内容包括妇人启门、宴饮图、侍酒图、花卉、剪刀、熨斗等,另外还有“郭巨埋儿”“元觉父在山”“王祥卧冰”“鲁义姑姊”等二十四孝内容[1],另有部分绘画内容由于画面缺损十分严重而未能分辨,不过经过文献查阅,推测应和宋金时期墓葬壁画中盛行的二十四孝图壁画内容有关[2-6]。另外墓室垒筑有立体砖雕,包括一桌二椅、破子棂窗户、矮足柜、版门、灯擎等。图1为清理后的部分壁画照片。

图1 清理后的部分壁画内容

本次清理的墓葬壁画是邯郸市区发现较少的类型,目前仅在2002年邯郸龙城小区[7]、2003年邯郸连城别苑[8]、2003年南湖小区考古发掘简报中见到报道[9],但那三座墓葬只有砖雕、未见壁画,而1998年发掘的邯郸北张庄金代墓葬虽有壁画但全部破坏殆尽[10]。显然这座墓葬壁画的发现弥补了邯郸金代壁画实物资料的缺失,具有极其重要的科研价值。

该墓葬壁画中的人物栩栩如生、形象生动,具有十分重要且典型的考古研究意义,内容包括了反映世俗生活和孝子故事、宗教信仰等题材,这些资料对于研究宋金时期邯郸地区的风土人情、丧葬习俗等具有重要价值,具有重要的考古学术价值。

1.2 样品分析

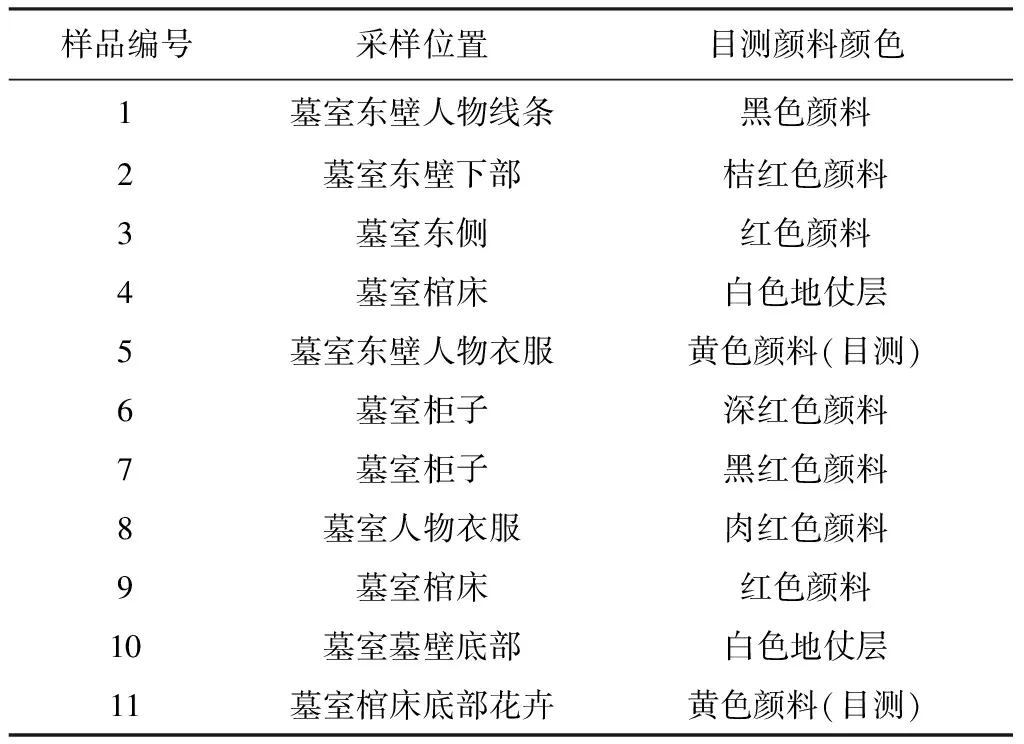

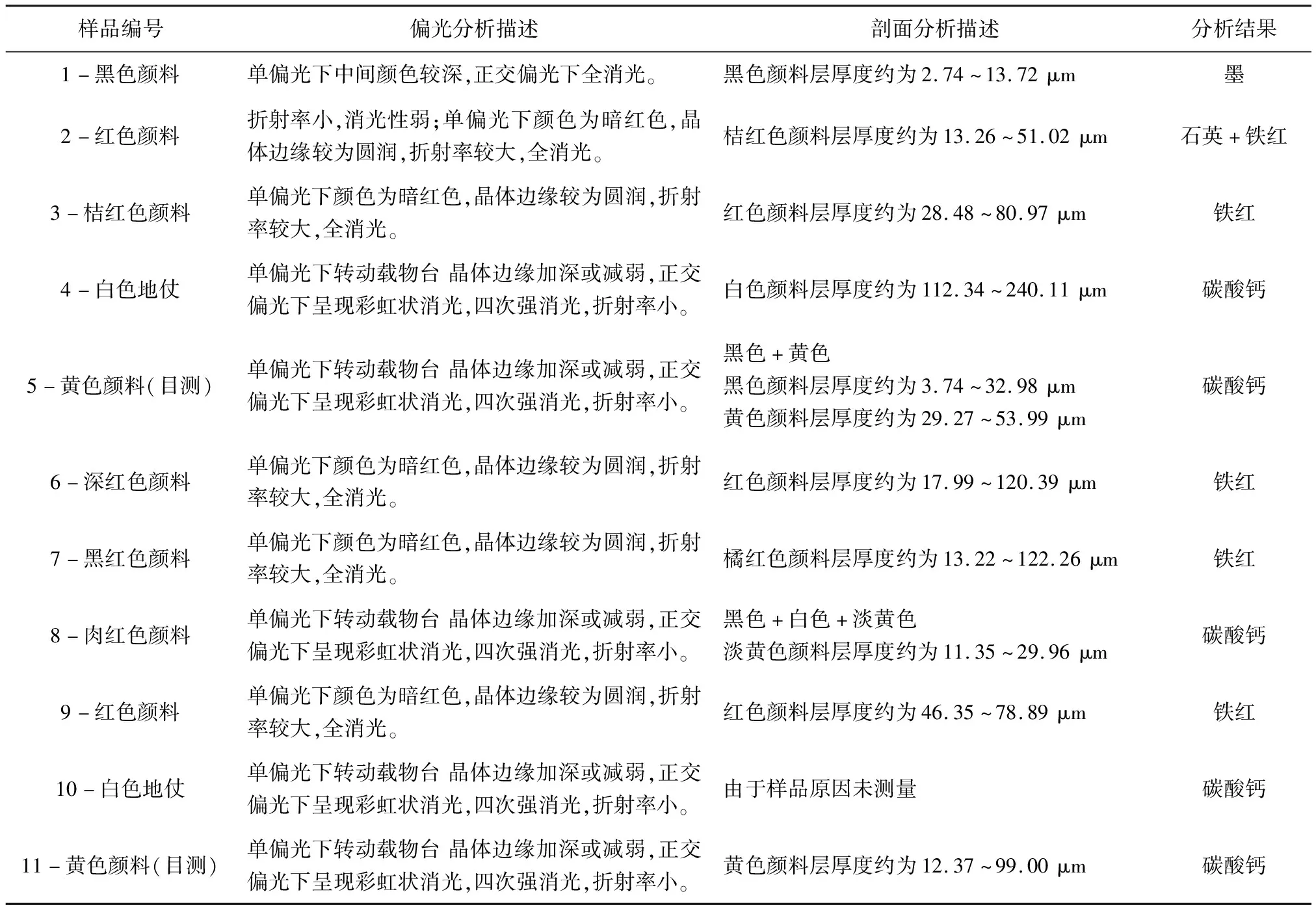

对壁画表面颜料层、地仗层进行了采样分析,表1列出了采集的样品信息。

表1 采样信息表

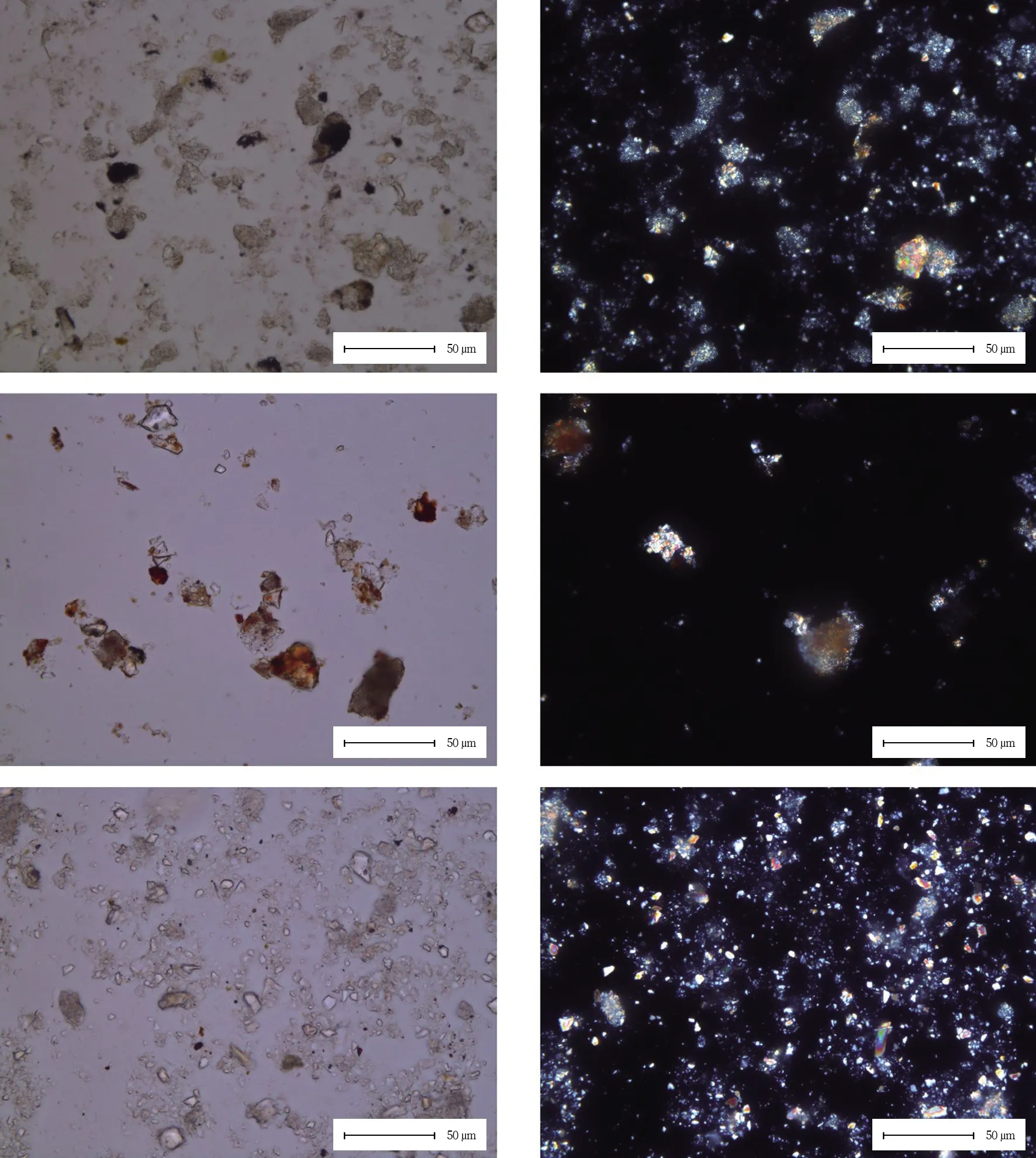

分别采用Leica DMLSP偏光显微镜对壁画颜料成分进行分析、采用Leica Wild体视显微镜对壁画结构进行了解。表2为分析结果。图2显示了部分样品的偏光分析结果。

图2 部分样品的偏光分析结果

表2 分析结果汇总

通过分析,可以看到此墓壁画的颜料使用较为单一,均为矿物颜料,包括铁红、墨、碳酸钙,壁画结构为在青砖砖壁上以白色碳酸钙打底、黑色墨线勾勒轮廓、红色铁红填充。地仗层的厚薄不一,厚度在50~500 μm之间,颜料层厚度很薄,厚度在100 μm之内。

1.3 保护方法研究

从现场情况来看,该墓葬墓室为圆形,壁画为非平面壁画,壁画支撑体为青砖,砖体之间以细泥相连。对壁画现状进行调查,发现该壁画主要出现的问题包括画面层脱落、裂隙、起甲、地仗脱落、人为损伤、支撑体变形等,其中地仗脱落、支撑体变形问题最为严重。墓室四周墙体受到挤压导致严重变形,另外由于绘制壁画时垒筑的砖雕造型,导致壁画表面凹凸不平,最高处与最低处厚度相差4~8 cm,见图3。加上壁画地仗层极薄且地仗脱落严重,并且和青砖支撑体结合十分牢靠,处理难度极大,笔者查阅了很多当前应用成熟的墓葬壁画保护方法[11-19],最终决定采用连砖切割的办法。

图3 部分壁画侧面凹凸照片

由于该墓葬墓室、棺床外侧、甬道都绘有壁画,虽然甬道、棺床外侧壁画缺损极为严重,但为了最大程度保留墓葬信息的完整性,商议后决定对该墓所有壁画进行分幅切割,分块运回室内,修复完成后在市博物馆进行展示,展示方式可以根据场地、展示需求等实现全墓壁画展示或是分块展示,以达到与大众互动、实现共享文物成果的目的。

对于全墓搬迁、壁画分幅切割,首先需要确定分割缝,经过画面完整度、切割难度、后期处理操作方便与否等因素的考虑,最终确定全墓壁画共分割为17块大小不等的画幅,所有壁画之间使用钢丝锯进行拉离,以求最低程度减少壁画画面层的损失。

2 壁画保护性搬迁过程

2.1 壁画预加固

首先对壁画画面层进行预加固处理,由于壁画画面层多处地方有起甲、地仗脱落情况,遵循文物修复中的少干预原则,先采用2%的聚醋酸乙烯酯溶液进行加固,以起甲部位不再松动脱落起翘为宜,部分区域加固效果不好,则再采用3%的加固剂加固,最高加固浓度不超过5%。

2.2 粘贴桃胶皮纸纱布加固

由于该壁画支撑体砖缝间以细泥相连,很多部位地仗脱落后青砖及其砖缝暴露出来,直接在画面层上粘桃胶皮纸的话,皮纸无法完全贴实,影响之后纱布的粘贴,因此决定采用橡皮泥将砖缝全部填实,再贴合桃胶皮纸。

将橡皮泥全部填实后,对壁画表面进行干燥处理,采用电钨灯烘烤的方式,以手感表面不潮为宜。之后采用桃胶皮纸、桃胶纱布进行粘贴,将调制好的桃胶溶液涂刷在皮纸上,将皮纸贴到壁画表面后用羊毛刷轻轻压平,确保皮纸与壁画之间贴合紧实无气泡,之后采用电钨灯进行烘烤;待桃胶固化后再刷一层桃胶,贴纱布,用鬃刷对纱布进行反复拍打,确保纱布完全贴合无气泡,采用电钨灯进行烘干处理,待桃胶完全固化、手感不黏为止。

2.3 固定前背板、切割分离、固定后背板

桃胶纱布烘干之后,将定制的添有木龙骨的背板靠在壁画表面,左右挪动调整,使其最大程度贴实壁画表面,由于该墓葬壁画属于异形壁画,表面凹凸不平,加上支撑体墙体变形,因此较一般的平面壁画来说处理难度更大,为了解决壁画表面不平的问题,多方考虑,最终多因素权衡,决定采用先用橡皮泥将壁画大面积凹陷部位进行填充,之后靠上定制木板,将其上下左右固定,再将聚氨酯发泡填缝剂打入缝隙内,待其2 h发泡完全硬化,能将壁画表面完全填实后再进行壁画背面支撑体青砖的切割。

对于凹进去的部位,采用橡皮泥填充的方法,但是对于突出于平面的部位,如灯擎中用于摆放盏碟的部位,明显高出壁画平面,将其周围的其他部位大面积用橡皮泥填充、或是打聚氨酯发泡剂非常不安全,需要考虑其他的办法,最终采用的方法是将定制的背板上其突出于平面的部位木板留空,将背板套入灯擎,之后用软质材料包裹灯擎突出部位,以达到保护效果。

壁画前背板中的发泡胶完全固化后,开始对壁画背面的支撑体青砖进行切割,切割的要求是在满足壁画安全的前提下,尽量减薄青砖厚度,减轻重量,按照原有壁画支撑体的垒筑形状,进行分类切割,如甬道东西两侧、棺床外侧均是直线垒筑,则切割成平面,墓室内其他壁画均为弧形垒筑,则按照弧线切割。图4展示了其中一幅壁画的分离全过程。

图4 切割分离全过程

3 保护修复

经过将近3年的自然干燥,开始着手准备后期保护修复。在2020年底将17块壁画全部修复完成,现在以其中两幅壁画的修复过程进行说明(图5~6)。

图5 左图“郭巨埋儿”,右图“元觉父在山”

图6 “开芳宴”壁画

3.1 二次切割

考古现场切割的青砖支撑体厚度较大,加上大部分壁画块为弧形,无法进行背后支撑体的附加,所以需要进行二次切割打磨。打磨的方式采用电动抛光机粗磨加打磨片细磨相结合的方式,随时观察砖体的变化,打磨原则是在不伤害画面层的前提下越薄越好、能平尽平。为了以后工作的方便,在打磨过程中,尽量将背面打磨成平面,比如一幅壁画平面呈弧形,尺寸为1.1 m×0.76 m,弧度很大,如果强行打磨成平面,壁画中部则会被磨透,因此只能整体呈弧形。

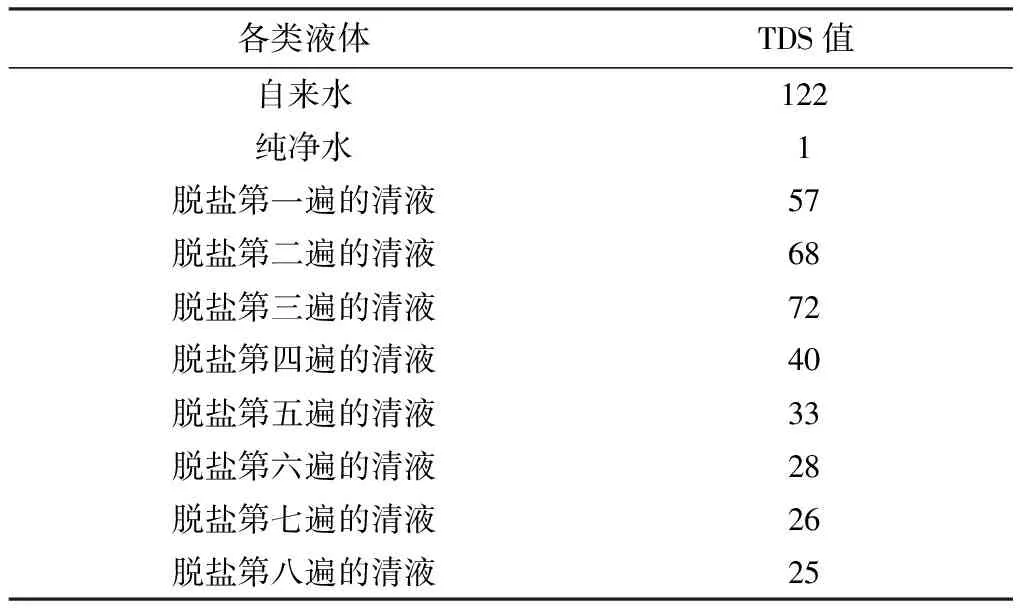

3.2 脱盐

打磨结束后,对背面砖体进行脱盐。用纯净水浸泡宣纸,制成纸浆糊,用纯净水多次清洗纸浆,去除多余的杂质,之后将湿度适宜的纸浆糊平铺在擦洗干净的青砖上,用保鲜膜覆盖,防止水分挥发过快,等待青砖砖体渗透变湿,砖体中的可溶盐溶解,去除保鲜膜,采用热风机强制吹干纸浆,让可溶盐尽量向砖背运移,待纸浆完全干透后去除,重复多次铺上新纸浆。将每一遍吸盐用过的干纸浆溶解于纯净水中,充分搅拌后对其上清液进行TDS值测量,直到最后一遍的测量数据与前几遍基本一致,判断除盐结果基本稳定,脱盐结束。表3显示了脱盐前后各类液体的TDS值变化。

表3 脱盐TDS表

3.3 干燥与加固

将脱盐结束的砖背用95%乙醇擦洗干净,用热风枪对砖体做干燥处理,连续烘烤直至青砖完全干燥,将配好的2.5%Lascaux加固剂对青砖砖缝进行加固,加固1~2遍即可。

3.4 粘接砖背支撑材料及翻转

加固结束后,对砖背粘接支撑体,将调配好的E-44环氧树脂均匀涂抹于砖背上,之后在其上面铺设裁剪好的玻璃纤维布,用较硬的毛刷垂直轻轻敲打,直至胶液完全渗透到玻璃布上,静置24 h,直至胶液完全固化,再铺设第二层胶液和玻璃布,共计铺设三层,使砖体后背形成一个有一定厚度的支撑结构。在其上面再用环氧胶粘接定制的九宫格不锈钢支架,压上沙袋,保证支架粘接牢靠。砖背支撑体完全固化后对壁画进行翻转,使其画面层朝上。

3.5 画面层的清洗、补全、作色

用温度较高的纯净水浸泡白色加厚毛巾,将其敷在画面层皮纸上,待到桃胶完全软化后将皮纸轻轻剥离,用手术刀清理砖缝之间的橡皮泥,之后用蘸有热水的棉签轻轻擦除画面层上剩余的桃胶,直至清理完全,用调配好的白灰浆对画面层部分缺损部位进行补全,之后在其上用矿物颜料调色进行作色做旧处理。图7展示了全部17块壁画修复完成的结果。

图7 17块壁画修复完成展示

4 操作过程中的难点

现场切割过程中遇到的最大问题是拐角处壁画的切割分离问题,见图8,由于两幅壁画均要取回,表面均不能损伤,左侧壁画的前背板在固定时,其靠近右侧壁画表面的位置木板不能伸出,这样会导致切割完后前背板要小于后背板,该处壁画为弧面壁画,这样会在放置时形成上大底小的情况,操作稍有不当,会造成砖体松散。

图8 拐角处背板的固定

5 结 论

此次连砖切割的修复办法是考虑到其他几种常用的壁画异地保护方法无法适用而采用的,在操作过程中发现其保护难度较平面壁画更大,通过对17块壁画的成功修复,验证了这种连砖切割的方法对白灰层极薄且和青砖支撑体接合牢靠、壁画支撑体变形严重的墓葬壁画类型是适用的,此方法的应用性也将在今后的工作中一一验证。