新时代推进刑事执行一体化建设的思考

尚铮铮

(辽宁公安司法管理干部学院,辽宁 沈阳 1100161)

刑事执行是我国法治建设的重要组成部分,是刑事司法正义实现的最后一公里,肩负社会秩序维护与社会安宁的重要职责。以习近平总书记为核心的党中央高度重视刑事执行工作。党的十八届四中全会审议通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中明确提出,“完善刑罚执行制度,统一刑罚执行体制”。这是国家治理体系和治理能力现代化对刑事执行工作的应有之意,也是国家法治建设必然要求。

一、我国刑事执行工作发展沿革

(一)我国刑事执行工作的发展沿革

我国刑事执行制度的发展几经曲折、几经调整,形成了当前多元主体参与、多重立法支撑、多样内容交织的格局,其过程体现了我国法治建设的坎坷经历、恢复发展,也反映了我们党对刑罚执行制度建设规律和逻辑构建的不断认识和探索的过程。

新中国成立72年来的刑事执行建设工作,可以大致划分为四个阶段:

第一个阶段是初创阶段。1949年,中央人民政府委员会在苏区劳动感化工作经验的基础上,颁布《中央人民政府司法部试行组织条例》,将领导和管理监管改造罪犯的工作职责赋予司法部。到了1951年,鉴于当时严峻的社会治安形势需要,中央人民政府政务院决定将监所和劳动改造机构从司法部移交给公安部领导和管理。

第二个阶段是巩固和初步发展阶段,时间跨度为1951年—1978年,是司法行政机关暂别刑事执行工作的空白阶段。1959年反右运动开始,极左思潮泛滥,法律虚无主义猖獗肆虐,宪法和法院组织法规定的司法原则和制度受到批判,司法部及各地司法厅、司法局于同年被撤销[4]。期间,公安机关在履行监狱劳改劳教等刑事执行职能工作过程中,依据《关于组织全国犯人劳动改造问题的决议》,有力地组织开展我国87万多名罪犯的改造工作。1952年,第一次全国劳改工作会议提出了罪犯管理教育、劳改机关机构、劳改队政治工作制度等14条决议案,为新中国监狱制度奠定了重要的基础。到20世纪60年代,大批刑满释放的罪犯成为遵纪守法、自食其力的劳动者,旧中国遗留下来的各类罪犯改造任务基本完成。

第三个阶段是文革后的恢复建设阶段,时间跨度为1979年—1983年。1979年,为了适应社会主义法制建设的需要,加强司法行政工作,司法部恢复重建。1983年,我国迎来了新中国刑事执行发展历史上的一项重大改革。根据《国务院关于将公安部劳改局、劳教局及其编制划归司法部的通知》,劳动改造机关整建制由公安机关移交给司法行政机关管理和领导。

第四个阶段是改革发展阶段。1983年至今,进入了我国刑事执行法治化建设丰富和探索阶段。1994年,由国务院立法规划,司法部历经8年多悉心筹备的《监狱法》由全国人大常委会高票通过并颁布实施,这也是我国首部监狱法典,标志着中国监狱开始走向法治化轨道。此后,刑事执行体制改革进一步深化,2012年第二次修改的《刑事诉讼法》确立了我国社区矫正制度。与此同时,结合《刑事诉讼法》的修改和《刑法修正案八》的规定,鉴于公安机关警力、物力有限,很难有效实施管制、缓刑、假释等刑罚监管职能的情况,将管制、缓刑、假释等刑罚监管职能转交社区矫正机构承担。2018年司法部颁布《关于推进刑罚一体化建设工作的意见》,立足于司法行政机关现有刑事执行权,构建社区矫正和监狱改造分层次、相衔接的刑罚执行体系,进一步推进了我国刑事执行一体化建设。

(二)当前我国刑事执行工作格局特点

当前,我国的刑事执行格局呈现出以下主要特点:

1.执行主体多元化

当前我国具有刑事执行职责的机关包括司法行政机关、公安机关和人民法院。其中,司法行政机关管辖的监狱主要负责有期徒刑、无期徒刑和死刑缓期二年的执行;社区矫正机构负责缓刑、假释或者被暂予监外执行的执行等;公安机关负责对被判处拘役、判处有期徒刑剩余刑期在三个月以下以及剥夺政治权利、对外国人驱逐出境等刑罚的执行;人民法院负责死刑立即执行、罚金、没收财产等刑罚的执行。

2.执行依据多样化

当前,我国刑事执行立法体系中,存在多重类别的规范性文件。其中,《刑法》《刑事诉讼法》是由全国人民代表大会制定的基本法;《监狱法》《社区矫正法》是由全国人大常委会制定的一般法;而《看守所条例》则是由国务院制定的行政法规。此外,还包括“两高两部”颁布的涉及执行的相关司法解释和部门规章等。

3.刑事执行监督全覆盖化

如上文所述,我国检察机关作为我国刑事执行的监督机关,已经在2014年将原“监所检察”调整为刑事执行监督部门,率先在刑事执行监督领域实现一体化。

二、新时代我国刑事执行工作的新成效

2020年11月16—17日,中央召开全面依法治国工作会议,首次明确提出“习近平法治思想”这一概念[1]。习近平法治思想内涵丰富、论述深刻、逻辑严密、系统完备,是全面依法治国的根本遵循和行动指南。在习近平法治思想的指引下,我国刑事执行工作成效显著。

(一)激活特赦制度,彰显法治与德治相结合的治国理政思想

当前我国关于特赦的法律规定体现在《宪法》第67条第(18)项及第80条中,分别规定特赦由全国人民代表大会常务委员会作出决定,国家主席发布特赦令。新中国特赦制度自从制定以来共实施了十次,其中前七次发生在1959年—1975年间,主要适用于改过自新的在押战犯。通过对战争罪犯、反革命罪犯和刑事罪犯实施特赦,表现出了新中国的宽容态度和宽阔胸襟,取得了良好的实践效果。但此后,我国的特赦制度长期处于休眠状态,一直持续了40年。直至党的十八大以后,习近平总书记分别在2015年的中国人民抗日战争暨反法西斯战争胜利70周年、2019年中华人民共和国成立70周年这两个重要的历史时刻重启特赦制度,其适用对象也发生了重大变化。一方面,面向具有特定经历、特定贡献、年迈体衰、生活难以自理或部分犯罪时为未成年人的服刑人员确定适用范围;另一方面,则对贪污贿赂犯罪、军人违反职责犯罪、严重暴力犯罪以及现实社会危险性大等罪犯设定禁止条件,有力展现了新时代中国的法治进步、政治自信、社会和谐,生动体现了以习近平同志为核心的党中央依宪治国、依宪执政的理念,充分彰显了以习近平同志为核心的党中央依法治国与以德治国相结合的治国理政思想。

(二)强化执行监督,捍卫刑事执法公平正义

刑事执行关乎法律权威的彰显,是刑事司法正义展现的最后一环,也是对罪犯教育矫正的最重要载体。2020年11月,习近平总书记在中央全面依法治国工作会议上发表重要讲话,指出“公平正义是司法的灵魂和生命”,“加强司法制约监督,健全社会公平正义法治保障制度,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”。这既是对新中国法治建设实践的科学总结,也是对我国法律监督工作的明确要求。

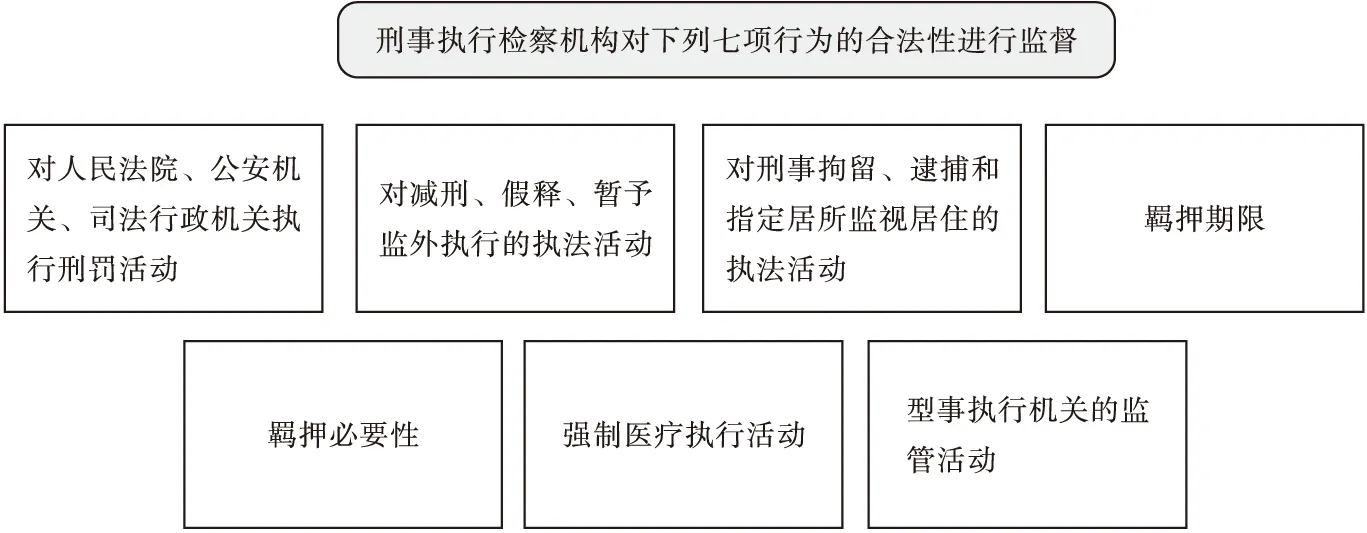

作为一项独立的制度,我国的刑罚执行监督确立于新中国成立之后,主要是借鉴苏联的刑罚执行监督制度发展而来的。1978年最高人民检察院恢复重建后,负责此项工作的内设部门被称为“监所检察厅”,主要负责对监狱、看守所等监管场所执行刑罚、开展监管活动情况进行法律监督。随着我国法治建设全面推进,原有的监所检察设置逐渐难以适应新形势下的刑事执行监督需要。党的十八届三中、四中全会对完善刑罚执行制度作出了重大部署,2012年第二次修改的《刑事诉讼法》赋予“监所检察”新的职能使命;最终于2014年经有关部门批准,最高人民检察院决定将监所检察机构更名为刑事执行检察机构,职责范围扩大至广义刑事执行内涵范畴,具体如图1、图2:

图1刑事执行检察机构的监督范围

图2刑事执行检察机构负责办理的案件类型

2021年《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》(以下简称《意见》)提出,完善对刑罚变更执行的同步监督机制,有效防止和纠正违法减刑、假释、暂予监外执行。这是党的历史上首次以“中共中央文件”专门印发的有关检察监督的工作意见,彰显了以习近平同志为核心的党中央对完善党和国家监督体系特别是检察机关法律监督工作的高度重视。最高检党组就落实《意见》提出,将贯彻落实《意见》融入习近平法治思想的检察实践,为进一步做好新时期刑事执行监督工作提供了指引。

(三)破旧立新,积极回应人民群众良法善治的期盼

良法善治的法治新理念是习近平法治思想对于法治基本原理特别是法治理论的重大创新。习近平法治思想将法治和国家治理体系与治理能力现代化紧密联系,认为不是什么法都能治国,不是什么法都能治好国[2]。党的十八届四中全会提出,“法律是治国之重器,良法是善治的前提”;习近平总书记在十九大报告中进一步指出,要“以良法促进发展、保障善治”;在刑事执行立法领域,习近平总书记主张“废止劳动教养,完善对违法犯罪行为的惩治和矫正法律”(1)参见习近平:《关于改革司法体制和运行机制》,载习近平:《论坚持全面依法治国》,北京:中央文献出版社2020年版,第33页。。劳动教养、收容教育制度的相继废止,标志着我国法治在迈向程序正义的道路上又迈出了新的一步,成为新时代全面依法治国的重要成就之一。

严格意义上说,劳动教养机构、收容教育机构并不是法定意义上的刑事执行机构,其所适用的对象也不是构成刑事犯罪的罪犯,而是属于行政处罚的范畴。但是与监狱服刑相比较,这些机构在限制人身自由方面具有和自由刑相当的严厉性。因此,从法理上我们可以将这些收容机构与监禁性刑事执行机构一起,统称为刑事收容机构[3]。

随着中国特色社会主义进入新时代,人民对美好生活的期待已不仅仅是对物质文化生活的更高要求,在民主、法治、公平、正义等方面的需求也日益强烈。“湖南永州唐某案”“80高龄抗美援朝老兵刘某山案”等案件的处理,不断拷问着劳动教养制度的合法性、适用性问题,引发社会舆论及广大人民群众的高度关注。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视法治领域人民群众反映强烈的突出问题,坚持以人民为中心,大力推进清理完善有关违法犯罪行为惩治矫正的法律法规。2013年,党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,不再适应新时代法治要求的劳动教养制度正式退出历史舞台;七年后,依据2020年《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》,实施了20多年的惩治卖淫和嫖娼人员的收容教育制度也结束了其历史使命。针对不满十六周岁不予刑事处罚的未成年人的“收容教养”制度也随之发生变化,2021年3月生效实施的《刑法修正案(十一)》将“收容教养”更名为“专门矫治教育”;同年修订的《预防未成年人犯罪法》也相应完善了专门教育制度。至此,曾经在打击严重违法行为、维护社会治安秩序中发挥过积极作用的劳动教养及相关制度在新时代的新需求下均被淘汰。

与此同时,针对更有利于社会关系修复、促进矫正对象融入社会的社区矫正制度,我国也加快了立法进程。2019年,《中华人民共和国社区矫正法》正式通过并于2020年7月1日实施,开启了中国特色非监禁的刑事执行制度的新篇章。此外,另一项重要的刑事执行规定《监狱法》的修订也已提上议事日程。我国刑事执行法律体系正在向着良法善治的方向不断精进完善。

三、新时代我国刑事执行工作存在的主要问题

新时代法治中国建设为中国刑事执行工作提出了明确的对标要求和完善方向,有利于我们更加全面地分析当前工作存在的不足与差距。

(一)刑罚权配置侦执不分存在的弊端

根据规定,公安机关看守所的主要负责三类人员的羁押、看管:一是羁押未决犯,即依法羁押被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人;二是监管特定的已决犯,即依法监管被判处拘役及剩余刑期在三个月以下有期徒刑的罪犯,以及监管被判处死刑立即执行等待行刑的罪犯;三是治安拘留,负责对被处以治安拘留的违法者的关押工作。然而,由于看守所隶属于公安机关,其除了履行好相应的看押、监管、改造职责外,还承担着一项特别的侦查职责,即通常所说的“狱侦”职能。公安机关针对一些重大、复杂、疑难案件中拒绝做出有罪供述的犯罪嫌疑人,责令看守所配合侦查、协助获取案件线索、有罪供述,以期达到“深挖余罪”“扩大侦查战果”的工作目标。然而,良好的工作初衷却徘徊在侵犯人权违法办案的危险边缘。轰动全国的浙江张氏叔侄案即是最有力的例证。2013年,浙江省高级人民法院再审张某、张某平强奸杀人案件,最终作出无罪改判。再审判决书中认定公安机关“从同监犯获取及印证原审被告人有罪供述等侦查程序和行为不规范、不合法”[5]。

由此可见,依据现有的隶属关系,看守所容易受到主管机关即公安机关主责主业的“干扰”,弱化刑罚执行权自身的独立价值,从而影响刑事执行的系统性、协调性和公正性;容易滋生不规范甚至违法犯罪的行为,使司法权威、司法公正遭受质疑。对此,习近平总书记深刻指出:“要懂得‘100-1=0’的道理,一个错案的负面影响足以摧毁99个公正裁判积累起来的良好形象”。

(二)审执不分对人民法院刑事执行工作的影响

在刑事执行中,人民法院负责两类刑罚的执行任务,包括死刑立即执行和刑事案件财产刑的执行。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第1条规定,刑事财产刑执行标的包括罚金、没收财产、责令退赔、随案移送的赃款赃物、随案移送的供犯罪所用本人财物等。关于人民法院在刑事执行工作中存在的问题,很多论述都提出了审判权与执行权同为一个主体的弊端,认为既当裁判又当运动员违背了司法规律,影响了人民法院的中立性和裁判效力的权威性。对此,笔者认为应该根据财产刑和生命刑的不同性质进行区别评价。

1.财产刑的执行

在财产刑执行方面,由于其不同于自由刑客体的确定性和明确性,在刑事执行环节存在三方面的独有特征:

一是财产刑的执行与附带民事裁判执行存在交叉,因此应遵循执行顺位要求。根据相关规定,罪犯承担财产刑同时又承担附带民事赔偿责任的,应当先履行民事赔偿责任。二是财产刑执行并非单纯的直接划拨行为,还涉及对被执行人财产调查、析产、评估、确权等职责。三是人民法院执行财产刑涉及刑事诉讼过程中移送的财产,在财产处置中具有当然的顺位优势和职务优势。

综合上述特征,体现出财产刑的执行具有一定的准司法性特征,由人民法院承担财产刑的执行既符合财产刑的性质需求,又具有合法性基础。此外,人民法院不仅负责刑事案件财产刑的执行,同时也负责民事裁判的执行工作,具有一般行政机关所不具备的法定强制执行权,为生效裁判的有效执行提供了重要保障,体现了司法权威与正义价值,并不存在执行权影响审判权的对立关系。因此,由人民法院负责财产刑的执行符合“理论与实际相结合”的法治原则。诚然,人民法院的财产刑执行也面临着执行难的“空判”问题,其主要原因是办案机关联动机制不畅、被执行人的履行能力弱、涉众型案件工作量大等,但问题的根本并不在于执行主体,这需要在刑罚执行的顶层设计上进行统筹调整。

2.生命刑的执行

在生命刑执行方面,具体实施中关联两个相关主体:一个是上文提到的看守所,是行刑前的羁押执行主体;另一个是人民法院,具体负责“死刑执行令”签发、行刑前身份核实、明确有无影响死刑执行的情形以及最后死刑的枪决或注射执行。需要注意的是,死刑立即执行的裁判权在最高人民法院作出死刑复核裁定书后即已终结,其后签发死刑执行令并付诸实施等一系列行为则属于行政权(执行权)范畴[6]。

人民法院作为死刑立即执行的执行主体存在一定职权冲突。对此,韩国、日本、美国等域外国家的实践经验可以提供有益参考。以韩国为例,其《刑事诉讼法》第466条规定,“死刑执行命令由韩国法务部长签发,执行机关在接到死刑执行令后执行”。

(三)分散立法对刑事执行的影响

习近平总书记强调指出,“法治体系是国家治理体系的骨干工程。落实全会部署,必须加快形成完备的法律规范体系”(2)参见《习近平谈治国理政》(第二卷),北京:外文出版社 2017 年版,第 119 页。。当前,围绕我国刑法规定的5项主刑、3项附加刑以及驱逐出境的刑罚种类,分别通过《刑法》《刑事诉讼法》《监狱法》《社区矫正法》《看守所条例》等不同效力位阶的法律法规予以规定,形成令出多门、依据不全、衔接不畅、调整滞后等情况,给执法实践带来一定的困扰。

根据对监狱警察的调研反馈,很多人认为现有《监狱法》对监狱警察作为刑事执行执法者的职责定位笼统、不明确,仅通过《监狱法》第5条以及第二章的第12、第13、第14条进行了较为概括性的规定,且多为禁止性条款,抑制了监狱警察能动性的有效发挥。与此相比较,《人民警察法》对公安民警的职权规定则更加具体、清晰,从而保障了执法的有法可依。

再如有关暂予监外执行的决定机关问题。《刑事诉讼法》第265条第5款规定,“在交付执行前,暂予监外执行由交付执行的人民法院决定;在交付执行后,暂予监外执行由监狱或者看守所提出书面意见,报省级以上监狱管理机关或者设区的市一级以上公安机关批准”;《监狱法》第15条规定,“公安机关应当自收到执行通知书、判决书之日起一个月内将该罪犯送交监狱执行刑罚”。然而在实践中,对于“交付过渡期间”暂予监外执行的认定主体即存在较大争议。以剩余有期徒刑刑期超过3个月以上的罪犯情形为例,在法院生效判决文书送达看守所以后罪犯尚未从看守所移交监狱之前的时间档区,发生需要暂予监外执行的情形,针对应该由哪一方谁来办理暂予监外执行手续的问题,人民法院认为,其已经完成了生效法律文书的送达,属于“交付执行后”,不应由法院决定;看守所认为,罪犯剩余有期徒刑刑期在3个月以上,不属于看守所的管辖范围;监狱则认为,罪犯尚未移送,属于“交付执行前”,不应由监狱决定。

此外,《看守所条例》作为公安机关刑事执法的重要依据,与现代法治精神、上位法规定相对照尚存在诸多亟待改进的地方。首先,《看守所条例》的法律位阶与其管理职责之间存在冲突。根据我国《立法法》规定,对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚,只能制定法律。看守所作为刑事执行的重要场所,其理应以“法律”作为依据。其次,现行《看守所条例》多项规定与修改后的《刑事诉讼法》缺乏配套调整,不符合“尊重和保障人权”的宪法基本原则。比如,条例中对羁押的被逮捕、刑事拘留的人员仍称为“人犯”而非“犯罪嫌疑人”;对于由看守所监管的有期徒刑罪犯仍规定为剩余刑期为一年以下的,而非“三个月以下”。当然,对于上述问题,公安部也予以高度关注,并于2017年发布了《看守所法(征求意见稿)》并广泛对外征求意见,期待对相关制度法规作进一步的完善。

四、我国刑事执行一体化建设的构想

新中国刑事执法经历了70多年的丰富实践和锐意探索,为刑事执法工作积累了宝贵经验,提出了努力方向,积蓄了提升动能。面向新时代,我们要坚持以习近平法治思想为根本遵循,努力构建我国刑事执行发展的新蓝图。

(一)以良法善治为目标,制定统一的刑事执行法

刑事执行所具有的惩治、教育、改造的独立价值,已成为当今刑事法治建设的共识。现有的刑事法律建设格局,已无法有效承载刑事执行的价值实现与实践要求。《刑法》《刑事诉讼法》虽然在修订调整中日趋成熟,但很难弥补现有刑事执行立法的诸多问题,亟待完成刑事执行立法的顶层设计,以制定基本法的规格,由全国人民代表大会制定出台我国统一的刑事执行法,赋予刑事执行法独立的法律地位,促进刑罚执行的法治化、系统化、协调化、专门化。在内容制定上,应当汲取我国已有刑事执法依据的经验与精华,通过传承中华优秀传统法律文化,借鉴国外刑事执行法立法的有益成果,探索符合我国国情需要的刑事执行制度,使之形成与《刑法》《刑事诉讼法》相匹配的完备的刑事法律体系,为保障国家安全和社会稳定筑牢刑事执法防线。

(二)以彰显公平正义为要求,整合刑事执行主体

我国刑事执行工作的发展实践证明,当前分散的刑罚执行格局已完成了特定时期的历史使命。国家法治化的推进、社会法治文明的提升和社会主要矛盾的变化,对我国刑事执行工作提出了新的期待与要求。十八大以来,我国的刑事执行领域的一系列改革举措,不仅印证了这一发展趋势,同时,更深一步的机构职能调整正蓄势待发。构想未来,在执行主体上,可以以刑罚执行客体的性质为界,除保留人民法院财产刑罚执行权以外,将与人身权密切相关的刑罚执行类别统一划归入司法行政机关执行,充分发挥司法行政机关在监狱、社区矫正执行工作中树立的主体地位和职能优势,使公、检、法、司机关各司其职、各展其能,形成分工协作、互相配合、互相监督的现代刑事司法格局,保障司法公正,提升司法公信力。

(三)以德才兼备的高素质队伍为标准,建设一体化执行队伍

“徒法不足以自行”。制度的生命在于执行,好的制度更需要过硬素质的队伍方能展现其生命力。习近平总书记在中央全面依法治国工作会议上指出,“要坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍。要加强理想信念教育,深入开展社会主义核心价值观和社会主义法治理念教育,推进法治专门队伍革命化、正规化、专业化、职业化,确保做到忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律”。当前,由于我国的司法行政机关与域外国家的司法部在职能、权限、人员力量等还存在很多差异,在整合刑事执行主体的过程中,应注意结合我国司法行政机关的人员现状,在加大多渠道培训培养的同时,参考我国检察机关反贪部门转隶监察委工作的有益经验,将公安机关的看守所民警划归于司法行政机关,增强刑事执行队伍的专业性,保障刑事执行一体化人才规模,提升执法队伍力量。