先秦典籍中的造物艺术与工匠精神

杨先艺,王永东

在我国古代造物设计史上先秦时期具有特殊的地位,这除了与先秦造物的工艺设计制度有关外,与其诸子百家所奠定的造物设计的规矩尺量和审美思想是分不开的。本文主要从《论语》《孟子》《荀子》《老子》《庄子》《墨子》《韩非子》《周易》《礼记》等文献中探索先秦朴素的造物智慧与思想,分别从先秦造物的尺度体量、工匠精神和道器观三个角度探析先秦造物艺术的智慧。

一、规矩为度——造物 之尺度体量的智慧

规矩为度或是以度为规是先秦造物的一个重要思想,如图1《孟子·离娄上》有云: “离娄之明、公输子之巧,不以规矩,不能成方圆。”①[战国]孟轲:《孟子》,杜玉俭、刘美嫦译注,广州:广州出版社,2001年版,第123页。意指能工之巧都必须按照既定的规矩行事,反映在造物上就是通过尺度体量来约束造物活动,其核心思想已对造物工具功能做了肯定的评价。这种 “规矩” 不仅仅指的是造物所依靠的功能工具,更多的是一种制度、标准上的约束,主要包括器之长度、器之重度和器之体度。②鲁海峰:《中国古代设计批评研究》,上海:上海交通大学出版社,2018年版,第9页。《书·舜典》: “同律、度、量、衡。” 这是早期对尺度体量的记载。 “度” 系指长度和面积的大小; “量” 是对体积大小的计量; “衡” 则是表示重量的考量。本文所研究之 “度” 系指度量衡之整体概念,并非上文提及的狭义层面的 “度” ,是一种模数规范和数理关系上的约束。《周髀算经》中记载 “禹之所以治天下者,此数之所以生也。” 《世本》中记载 “黄帝使羲和占日、常仪占月、臾区占星气、泠纶造律吕、大挠造甲子、隶首作算数、容成综此六术而着调历也。” 这些都是关于模数规范和数理关系的一些记载,其为先秦早期造物之尺度体量思想形成奠定了理论基础。《管子》中记载: “度爵而制服,量禄而用财。饮食有量,衣服有制,宫室有度,六畜人徒有数,舟车陈器有禁。”①[春秋]管仲:《管子卷一·服制》,杭州:浙江人民出版社,1987年版,第20页。这反映的都是先秦对制度和管理规范的重视。《周礼·考工记》中记载: “栗氏为量,改煎金锡则不耗,不耗然后权之,权之然后准之,准之然后量之。量之以为鬴,深尺,内方尺而圆其外,其实一鬴。其臀一寸,其实一豆。其耳三寸,其实一升。重一钧,其声中黄钟之宫。概而不税。” 在这段文献记载中分别提到了 “度” “量” “衡” 的概念,以及对应的 “寸” “尺” “豆” “升” “钧” 等单位,由此可见,先秦造物中对于器物之梯度尺量的要求已经非常严格了。

图1 《孟子·离娄上》

(一)方寸之间 “度” 之艺术

纵观中外设计史,无论是中国古代的工艺美术史,还是西方近现代的现代设计史,造物之尺度体量的思想都一直占据着重要的地位。这是中国古代之精密造物与西方现代设计批量化生产的根本保障。造物之 “度” 的追求不仅保障着先秦器物的功能合理性,也为其规范化和批量化生产提供了标准。(如图2)《孟子·梁惠王上》: “度,然后知长短。”②[宋]朱熹:《孟子读本》,上海:上海广盆书局,1948年版,第12页。《礼记·礼器》说: “有以高为贵者:天子之堂九尺,诸侯七尺,大夫五尺,士三尺。”③[西汉]戴圣:《礼记》,西安:西安交通大学出版社,2013年版,第107页。这是先秦造物对其形制规范化要求的具体体现。在《周礼·考工记》中描写玉器制作规范时写道: “镇圭尺有二寸,天子守之;命圭九寸,谓之桓圭,公守之;命圭七寸,谓之信圭,侯守之;命圭七寸,谓之躬圭,伯守之。”④[西周]姬旦:《周礼·冬官考工记第六》,长沙:岳麓书社,2001年版,第416页。这一规范中的 “二寸” “九寸” “七寸” 等都是表示 “度” 的单位与模数,这种在 “度” 上的尺寸列差也反映了古代社会的等级列差。《周礼》 “柯长三尺,搏三寸,厚一寸有半。五分其长,以其一为首。”⑤[西周]姬旦:《周礼·冬官考工记第六》,长沙:岳麓书社,2001年版,第429页。这是侧銎斧设计构造的描述, “柯” 指的是斧柄, “搏” 索持也(《说文解字》)。通过精准的尺度规范,将侧銎斧设计过程中斧柄的长度、斧身厚度以及手持部分的长度在方寸之间刻画得清清楚楚,这样的设计不仅便于侧銎斧的安装,也在很大程度上优化了侧銎斧的使用功能。《考工记》关于车的制作有详细的记载: “故一器而工聚焉者,车为多,车有六等之数,车轸四尺,谓之一等;戈柲六尺有六寸,即建而迤,崇于轸四尺,谓之二等;人长八尺,崇于戈四尺,谓之三等;殳长寻有四尺,崇于人四尺,谓之四等;车戟常,崇于殳四尺,谓之五等;酋矛常有四尺,崇于戟四尺,谓之六等。”①[西周]姬旦:《周礼·冬官考工记第六》,长沙:岳麓书社,2001年版,第391页。这段记载意在说明古人在制车时,将车根据尺度分为六等,根据车轸、戈、人、殳、戟、酋矛在车上的高度和彼此间的尺度比例确定车的尺度和等级。《周礼·冬官考工记第六》 “刃长丈,围寸,铤十之,重三垸。” “大琮十有二寸,射四寸,厚寸,是谓内镇,宗后守之。” “大车崇三柯,绠寸。” 《诗·大雅》: “酌以大斗。疏:大斗长三尺,谓其柄也。盖从大器挹之於樽,用此勺耳。” (如图3)《尔雅·释器第六》: “珪大尺二寸谓之玠,璋大八寸谓之琡,璧大六寸谓之宣。” 《仪礼·丧服记》 “衽二尺有五寸。” 这些都表明造物之度之思想不仅仅是对容器和丈量之器的要求,先秦造物在追求器物的实用和审美时,同样会将最符合人类的功能需求作为造物的重要依据,这种功能需求是基于实用和审美两个方面的。

图2 《孟子·梁惠王上》

图3 重刻吴元恭本《尔雅》

(二)斗石之间 “量” 之艺术

先秦时期,无论是以祭祀为主的礼器,还是以实用为主的日用器,大多以酒食之器的形式存在。例如商周礼器中为我们所熟知的司母戊大方鼎和四羊方尊等。鼎原始的文化意义中并不存在祭祀的用途,而是作为一种日用食器的形式存在。这就是表明器物 “量” 之造物思想不再局限于以容纳为主要功能的食器,以祭祀为主的礼器以及其他功能的器物同样存在对 “量” 的规范。

《左传·昭二年》中记载了关于豆、区、釜、钟四者的成器标准,后以其量之容实作为单位, “豆区釜锺,四升为豆,各自其四,以登于釜,釜十则锺。”②[春秋]左丘明:《左传·昭二年》,长春:时代文艺出版社,2000年版,第390页。根据当时的度量转化关系,1豆=4升,1区=4豆,1釜=4区,1钟=10釜。这是对豆、区、釜、钟四种器物生产标准化的早期规范。《仪礼·聘礼》 “十斗曰斛。” 《墨子·备高临》 “大盆毋少四斗。”③[周]墨翟:《墨子》,王学典译注,北京:中国纺织出版社,2007年版,第295页。这在早期不仅仅是对于器物功能、使用精度、工艺标准化方面的诉求,更是通过确定的器物尺度模数和数理关系形成一种器物形制上原始的审美观念。

《礼记》中记载: “壶:颈修七寸,腹修五寸,口径二寸半,容斗五升。”①[西汉]戴圣:《礼记》,西安:西安交通大学出版社,2013年版,第266页。这是先秦造物对壶形体之空间量的把控,主要通过壶的颈部、腹部、口径和容积确定壶体造型和内部空间,从这可以看出先秦时期就已经具备较为完善的原始人机尺寸概念。西汉王充在其《论衡》中指出: “犹器之盈量,手之持重也。器受一升,以一升则平,受之如过一升,则满溢也;手举一钧,以一钧则平,举之过一钧,则踬仆矣。” 这句话虽然是通过 “器之盈量” 和 “手之持重” 的案例来阐释一种宿命论的观点,但是从中同时也可以看出先秦对器物之量衡以及器物与人之间关系的精准理解。

《考工记·梓人》记载: “梓人为饮器,勺一升,爵一升,觚三升,献以爵而酬以觚,一献而三酬,则一豆矣。” “梓人” 指的是古代的一种木工工种,专造乐器悬架、饮器和箭靶等。柳宗元《梓人传》有关梓人的记载: “……所职寻引、规矩、绳墨,家不居砻斫之器。问其能,曰: “吾善度材。视栋宇之制,高深圆方短长之宜,吾指使而群工役焉。舍我,众莫能就一宇。” 《考工记》中关于梓人为饮器的记载充分印证了先秦造物关于尺度体量、规矩绳墨的考究。此外,《天官·凌人》郑玄注曰: “汉礼器制度:大盘广八尺,长丈二尺,深三尺,漆赤中。” 这是对作为礼器的大盘制作的详细描述,通过广、长、深三个方面尺寸精准确定了这一礼器之形体。《论语·为政》中记载: “器者,形也。有形即有度,有度必满盈。故君子之思不器,君子之行不器,君子之量不器。” 此之衡量不以斗石,是故君子之量不器,因此君子之器往往通过一种模糊和象征意味的度量关系来确定其形制。

(三)絫黍之间 “衡” 之艺术

先秦造物之衡不仅仅是造物之材所赋予的固有属性,更多反映的是厚重的封建王权和礼制思想,比如天子铸鼎之说,所谓 “国之重器” 是对当时工艺技术、礼乐文化、政治思想、人机关系多方面的量衡。《考工记》中记载: “金有六齐:六分其金而锡居一,谓之钟鼎之齐;五分其金而锡居一,谓之斧斤之齐;四分其金而锡居一,谓之戈戟之齐;三分其金而锡居一,谓之大刃之齐;五分其金而锡屠二,谓之削杀矢之齐,金、锡半,谓之鉴燧之齐。” 这是对青铜器中铜、锡比例的论述,早期对于这种材料间的配比关系是以衡重的形式反映的。 “金” 指的是青铜,由于钟鼎多以礼器为主,取象征意义上的厚重之感,故青铜的含量最多;斧斤之器大多为钝器,故次之;戈戟、大刃、削杀矢为利器,青铜含量较少;而鉴燧之轻薄是实现其功能的前提,故青铜含量最少。这种先秦器物量衡之间的造物思想,是刻画其实用功能和礼制象征的体现。《国语·周语下》记载单穆公谏景王铸大钟时写道: “是故先王之制钟也,大不出钧,重不过石,律度量衡于是乎生。”②《国语·周语下》,上海:上海书店出版社,1987年版,第42页。铸造乐钟时其形制大小和重量都应以乐音的标准为度衡规范,重量不超过一百二十斤。这也是先秦音律、长度、容量、重量等尺度关系诞生的基础,方寸之上、斗石之间、絫黍之末的单位都由此产生。

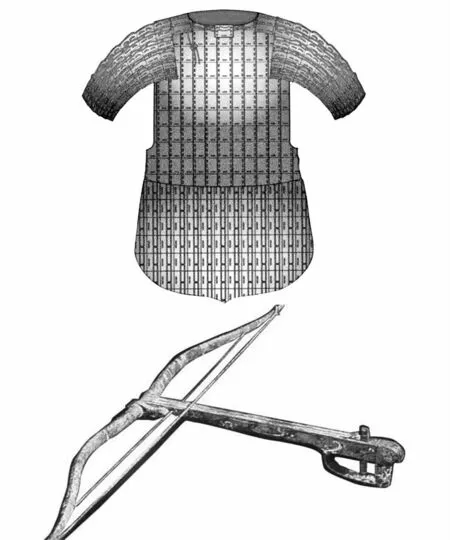

此外,先秦造物之器物强度亦可通过使用时的力度来体现,由于先秦时期没有物理学的力学单位,故通过衡重来反映器物的部分功能强度。(如图4)《荀子》: “魏氏之武卒,以度取之,衣三属之甲,操十二石之弩。”①[战国]荀况:《荀子·卷6—10·议兵篇》,上海:上海古籍出版社,2014年版,第168页。先秦时期属于冷兵器时代,对于甲和弩的制作要求很高,在满足士卒身体机能的同时还要求具备很高的防御性和杀伤性,这就要求通过严格的衡之标准来协调士卒和兵器之间的人机关系(如图5)。不同器物之间的计量关系也可以通过衡重来转化。《管子》: “季绢三十三制当一镒。”②[春秋]管仲:《管子卷一·乘马》,杭州:浙江人民出版社,1987年版,第40页。是将绢的计量关系以衡来计算,便于确保绢的计量标准和批量化生产。《墨子》中记载墨子与公输盘的对话 “子墨子谓公输子曰:‘子之为鹊也,不如匠之为车辖,须臾刘三寸之木,而任五十石之重。故所为功,利于人谓之巧,不利于人谓之拙。’” 好的匠人可以使三寸之木承载五十石的重量,如果再方便于人的使用可以称之为巧。由此可知,先秦造物在衡之角度的思想讲究的是尺度为矩、施用宜人。

图4 《荀子·议兵》

图5 周朝的甲和弩(据史料复原图)

二、工于技巧——造物之施用有益的艺术

《说文解字》中说: “技,巧也,从手支声” 。《庄子·天地》篇中也记载: “能有所艺者技也。”③[战国]庄周:《庄子·天地》,王岩峻、吉云译注,太原:山西古籍出版社,2003年版,第118页。这都可以说明中国古代历来就讲究 “技艺相通” 。 “技” 通常指的是 “工艺、技巧” ,也可以泛指艺术活动中的技巧。造物艺术在中国古代有着 “百工之艺” 的说法。 “工于技巧” 的手工艺造物思想服务于器物功能的打造,包括器物的审美功能和实用功能。先秦造物工艺又被称为手工造物,因此衡量器物功能时主要从材质、装饰和形制三个角度考虑。

(一)材之巧

先秦造物艺术中的材之巧主要包括取材和用材两个方面的内容,取材主要是根据材料的特性和器物的功能确定材料的标准。用材主要是根据器物所要打造的功能与形制对材料进行相应的加工处理。《考工记》中 “六材既聚,巧者和之” “审曲面势,以饬五材” 反映的都是先秦造物艺术中对于材料选择和使用的记载。 “六材既聚” 是设计前期材料的选择和准备阶段, “六” 在先秦文化中有着特殊的意义,经过漫长的一个过程,人类对空间的认识由最初的四个方位发展为六个方位的立体空间,在起初 “前后左右” 或 “东西南北” 的基础之上又添加了代表上下的天地二方,至此四方上下的观念正式形成。《庄子·应帝王》中称天地四方为 “六极” : “出六极之外,而游无何有之乡。” 《淮南子·地形训》称 “六合” : “地形之所载,六合之间,四极之内。” 《楚辞》称 “六漠” ,屈原《远游》: “经营四荒兮,周流六漠。” 《荀子》称 “六指” ,《荀子·儒效》: “宇中六指谓之极。” 这些都是对天地四方引申义的记载,这种时空混同的六方观念可以用空间方位的某一点来表示时间循环变化的周期,故 “六材” 指的是四季循环变换过程中造物之材。 “巧者和之” 则是将选取的材料进行相应的处理,以满足其结构和功能上的需求。

在《考工记》对攻木之工的论述中提到弓工的选材, “弓人为弓,取六材必以其时,六材既聚,巧者和之。干也者,以为远也;角也者,以为疾也;筋也者,以为深也;胶也者,以为和也;丝也者,以为固也;漆也者,以为受霜露也。” 为了求得发弓时箭速足够快,弓人常常需要在弓杆里加入牛角,以增加其韧性。在论及牛角的选取时又写道: “凡相角,秋閷者厚,春閷薄,稚牛之角直而泽,老牛之角紾而昔。疢疾险中,瘠牛之角无泽。角欲青白而丰末,夫角之本,蹙于脑而休于气,是故柔。柔故欲其埶也;白也者,埶之征也。夫角之中,恒当弓之畏,畏也者必桡。桡,故欲其坚也;青也者,坚之征也。夫角之末;远于脑而不休于气,是故色。色故欲其柔也;丰末也者,柔之征也。角长二尺有五寸,三色不失理,谓之牛戴牛。” 在选择牛角时会考虑春秋等季节因素对牛角质厚度的影响,牛的老幼程度对牛角的曲直和润泽等级的影响,以及牛的疾病、贫瘦等因素对牛角质地、色泽和润泽程度的影响。 “凡相干,欲赤黑而阳声,赤黑则乡心,阳声则远根。” 选择干材时通过材料的颜色和敲击时发出的声音来确定干材的优劣。这些反映的都是先秦造物对制器选材考究之祥。

论及施材,主要指的是材料表面和结构的处理工艺。《盐铁论·非鞅》中有这样的记载: “善凿者建周而不拔,善基者致高而不蹶。”①[汉]桓宽:《盐铁论》,上海:上海人民出版社,1974年版,第15页。又曰 “狐刺之凿,虽公输子不能善其枘。” 意指能工巧匠处理材料的结构时,榫卯配合周密、牢固,不能轻易被拔出。如果所刺之凿不是笔直挺拔的,即使巧如鲁班亦无法安好卯头。这说明先秦时期,造物者已经充分注意到材料之间的结构处理工艺了。又如《考工记》记载鞣制皮革的 “鲍人” 在进行皮革鞣制后在质地和色泽方面处理时, “望而眡之,欲其荼白也;进而握之,欲其柔而滑也;卷而抟之,欲其无迆也。迆其著,欲其浅也;察其线,欲其藏也……引而信之,欲其直也。” 这些反映的都是先秦对于材料表面和结构的原始处理工艺。

(二)饰之巧

先秦造物的工于技巧除了体现在匠人对造物材料的选择和处理外,还主要体现在其装饰之巧。纵观先秦造物艺术典籍,这种造物的装饰之 “巧” 主要体现在三个层面:其一是立意之巧,先秦诸子百家的思想为装饰纹案奠定了极其深厚的理论基础,无论是早期礼器装饰致用的滥觞期,还是各种植物纹、动物纹以及各种抽象纹饰并用的图腾期,还是儒家伦理道德思想渗透的比德期,其背后无一不以诸子百家的思想和特定的礼乐文化为依托,技以载道是先秦装饰立意之根本。其二是装饰纹案本身的形式美感,为采用装饰纹案色彩、线条的运用以及其节奏、韵律和构成的形式美法则的体现。②徐飚:《成器之道:先秦工艺造物思想研究》,南京:南京师范大学出版社,1999年版,第105页。其三是装饰技法之巧,主要涉及青铜器、漆器、陶瓷、丝织品等手工艺的表面处理技法。

《易经·系辞》中记载: “上古穴居而野处,衣毛而冒皮,未有制度。后世圣人易之以丝麻,观翚翟之文,荣华之色,乃染帛以效之,始作五采,成以为服。见鸟兽有冠角髯胡之制,遂作冠冕缨蕤,以为首饰。凡十二章。”③黄山文化书院编:《易经》,徐澍、张新旭译注,合肥:安徽人民出版社,1992年版,第382页。意指早期人类穴居野外,毛皮为衣,直到看到雉鸟羽毛斑驳的色彩才开始创造五彩以效饰之。子曰 “恶紫之夺朱也。” 也是对器物装饰色彩的审美意象,孔子认为 “朱” 为正色,而 “紫” 为邪魅之色。《尚书·舜典》所载: “象以典刑,流宥五刑,鞭作官刑,扑作教刑,金作赎刑。眚灾肆赦,怙终贼刑。”④[春秋]孔子:《尚书》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,2008年版,第11页。这是关于 “象刑” 的记载,是先秦早期装饰功能造就的典型案例,通过在受刑者的衣服或所用工具上装饰某种具有特殊意义的纹饰以达到惩罚和儆戒他人的目的,因为这种具有特殊意义的 “象” 有着负面的立意,所以呈现出来的审美价值是负面的。《周易·坤势》中记载: “上六,龙战于野,其血玄黄。”⑤[西周]姬昌:《周易》,朱熹译注,上海:上海古籍出版社,1987年版,第6页。《疏》曰: “天色玄,地色黄,故血有天地之色。” 古之帝王一般被认为是天之子,因此帝王之血应该具有天地之色。《疏》曰 “分而为天地者,混沌之气既分,轻清为天在上,重浊为地在下。” 意指天地之色即是 “天玄地黄” ,是故帝王着衣 “上衣玄,下裳黄” 之由来(如图6)。这是先秦装饰中天地同构的宇宙观和天地之法物态化的立意体现。

图6 周天子之玄衣纁裳

《诗经·小雅·鹤鸣》: “它山之石,可以为错。” “错” 古作 “厝” ,厝石谓之砺石,即磨刀石。先秦时期,金银错的金属装饰工艺就是利用厝石将镶嵌在青铜器表面的金银丝和金银片磨厝平滑,在青铜器表面形成装饰图案的工艺。这是先秦装饰的技法之巧。此外,在形式美感和表现技法方面,商朝时期饕餮纹、夔纹、回纹等采用单独的纹样装饰,主要以直线的技法刻画为器物的主纹或是地纹,以对称的形式存在。周朝时期的窃曲纹、环带纹和重环纹则主要以二方连续的形式完成图案的布局,技法方面多采用曲线和 “S” 形线条。春秋战国时期更是出现了更为复杂的四方连续布局的纹饰,如蟠螭纹等,表现手法更为精巧、复杂。

(三)形之巧

器之形是先秦造物工艺活动的物态结果,其影响因子一般包括两个方面的内容:其一是造物活动本身对其的影响,这里又包含两个因素,分别是材料本身的形态对器物形制的影响,以及工艺制度对器物形态的影响。其二是先秦社会主流的审美思想对器物形制的影响。先秦器物的审美主要集中于两个方面:一方面是 “制器尚象” ,从世间万物运行变化的规律方面寻求器物装饰与造型的可能性;另一方面是 “样为适用” 或是 “因功赋形” ,先秦器物除了部分用于宗教祭祀和皇室礼仪的礼器外,大部分仍然以满足百姓实用功能的日用器皿为主, “样为适用” 或是 “因功赋形” 便成了先秦造物设计中不可或缺的工艺思想。

清代潘相在《周礼撮要》中转述《周礼》记载车的制作规范时写道: “盖宗庙之事以兽之脂者、膏者为牲,以羸者为钟簴,以羽者为磬簴,以鳞者为筍,以小虫为祭器之雕琢,六物毕致,百兽率舞,感应之妙理自如。此服牛乘马任重致远则轸方象地,盖圆象天,轮辐三十象日月,盖弓二十有八象星宿,其为用甚大也。”①吴十洲:《两周礼器制度研究》,北京:商务印书馆,2016年版,第68页。“六物毕致” 中的 “六” 同样源于先秦古人对六方空间的崇拜,有着 “全部” “完全” 等意思。 “轮辐三十象日月” 取象于一月有三十日的自然规律。 “盖弓二十有八象星宿” 更是象征天上的二十八星宿。这些取象案例更加通俗地反映了先秦文献记载中,已经有明确的关于 “制器尚象” 之器物形制处理规范。《史记》中同样记载: “闻昔大帝兴神鼎一,一者一统,天地万物所系终也。黄帝作宝鼎三,象天地人也。禹收九牧之金,铸九鼎,皆尝鬺烹上帝鬼神。”①[西汉]司马迁:《史记》,北京:线装书局,2006年版,第73页。除此之外,先秦器物之形对于自然进行模仿,无论是早期追求实用功能的简单工具,还是中后期的人形青铜器、祭祀礼器等,都是源于对自然的物象的刻画。(如图7)《诗·幽风·七月》记载 “七月食瓜、八月断壶。”②[宋]朱熹:《诗经集注》,上海:大达图书供应社,1935年版,第39页。壶即瓠(葫芦)。这种造物思想的审美标准的确立是基于材料本身对器物形制的影响之上的。《论语》中又有 “一箪食,一瓢饮” 的记载,自从人类掌握取火技术以后,当时就已经有吃熟食的习惯,从早期的以瓠类植物作炊具,到后来的以瓠为内模制作的陶器(如图8),都反映了先秦 “应物象形” 和 “样为适用” 的造物思想。③李嘉:《抚壶论道:造物史视野中的先秦青铜 “壶” 形器》,北京:中国社会科学出版社,2016年版,第43页。

图7 《诗·幽风·七月》

图8 战国鸟盖瓠壶(图片来源:陕西历史博物馆)

三、器以载道——造物之价值标准的艺术

“器以载道” 的先秦造物价值标准,是研究先秦造物思想无法绕开的话题。这主要包含两个方面的必然性:一个方面是因为先秦时期拥有着《周易》《周礼》《礼记》等所构筑的中国传统文化思想的基石,更因有着诸子百家形成的百家争鸣的治世观念,这为 “器以载道” 奠定了 “道” 之理论基础。另一个方面是从唯物主义辩证法角度出发来看,人类造物是区别于动物的本能行为,这是因为造物是一个经过人类大脑深思的、有目的性的行为。正如亚里士多德在《形而上学》中所说 “关于制造过程,一部分称为‘思想’,一部分称为‘制作’——起点和形式是由思想进行的,从思想的末一步再进行的功夫为制作。” 鉴于先秦 “器以载道” 的造物存在以上两个方面的研究必然性,故笔者以 “器以载道” 为先秦造物的价值标准展开对其的研究。

(一)中庸衡平,文质彬彬

“中庸” 是中国传统文化的核心思想,也是几千年来华夏民族处理人与人、人与器、人与自然关系的智慧结晶。《中庸》中记载: “天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。道也者,不可须臾离也,可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和;中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”④王云五、朱经农:《礼记·中庸》,上海:商务印书馆,1947年版,第175页。将中庸思想概述为一种 “万物并育而不相害,道并行而不相悖” 的和合思想。跟我们今天所说的 “和谐” 有相近之意,都旨在强调人、器物、环境的和谐一致。这反映在造物设计上就是文与质之间的关系, “文质彬彬” 是 “中庸衡平” 的一种外化表现。《论语·雍也》: “文质彬彬,然后君子。”⑤[春秋]孔子:《论语》,李浴华译注,太原:山西古籍出版社,2003年版,第44页。原意是指一个人的文采和实质相配合,就能做君子。彬彬二字的含义是配合谐调。反映在造物上就是器物形式与内容的关系,功能与装饰之间的关系。⑥杭间:《中国工艺美学史》,北京:人民美术出版社,2018年版,第31页。

《礼记·檀弓下》: “奠以素器,以生者有哀素之心也。” 郑玄注: “凡物无饰曰素。” 《礼记·礼器》: “礼,有以多为贵者……有以少为贵者……有以大为贵者……有以小为贵者……有以高为贵者……有以下为贵者……有以文为贵者……有以素为贵者……” 由此可见,礼器的评价标准有多种,单纯地以器物的多少、大小、高低以及器物纹饰的多少作为贵贱的评价标准显然是不合理的。这就是儒家思想中所倡导的 “文质彬彬” 在造物美学上的一种体现,也就是指器物的装饰和外观形式采用都必须以打造器物的功能为目的,不应该与器物的功能打造相脱离,一味地追求形式上的高贵与奢华等。虽然这与墨法两家所倡导的功能至上的思想不完全一致,但就先秦时期整体的造物思想来看,各种礼乐制度与文法制度仍在造物中占据重要的比重,文与质之间的平衡无疑是先秦造物思想的评价标准之一。

(二)以礼定制,尊礼用器

礼乐文明长期以来被认为是华夏传统文化的核心,一直贯穿于中国古代社会的各个时期, “礼” 作为中国传统礼乐文化中最为重要的部分,蕴含着特定时期所独有的价值观念和人文理念。先秦时期作为我国礼乐文化的奠基时期, “礼” 所涉及的内容已经渗透到祭祀、军事、政治、文化、艺术以及生活的方方面面。现今所见文献《仪礼》《周礼》《礼记》就是其典型代表。观其文献,内容记载涉及建国营城、车马服饰、工艺制作、宗庙社稷、象天法地等。造物艺术作为人类最为原始的艺术行为之一,无论是手工匠者着手的制作过程,还是最后的使用,都遵循 “以礼定制,尊礼用器” 的礼仪制度。因此, “以礼定制,尊礼用器” 也成了先秦造物的价值标准之一。《左传·昭公二十五年》记载: “夫礼,天之经也,地之义也,民之行也。”①[春秋]左丘明:《左传》,长春:时代文艺出版社,2000年版,第621页。《礼记·礼器》亦云: “礼器,是故大备。大备,盛德也。” 这都反映了先秦将 “礼” 作为人类生产生活所恪守的制度,这与当时统治阶级维持国家秩序的手段和人类认识世界的方式是分不开的。

先秦时期的造物主要通过器物的形制、材料工艺、差异化的装饰和设计来体现礼仪制度,也就是在满足器物功能的同时 “以礼定制” 。例如先秦手工艺的差异化制作与装饰、建筑的布局等都会不同程度地受到封建礼制的影响。《赞大行》曰: “圭,公九寸,侯伯七寸,子男五寸;博三寸,厚半寸,剡上左右各寸半,玉也。藻,三采六等。” 这是以器之尺寸来划分阶级等级的制度,同时也反映了先秦造物中的礼制思想。《尚书·周书·顾命》: “王麻冕黼裳,由宾阶隮。卿士邦君,麻冕蚁裳,入即位。太保、太史、太宗、皆麻冕彤裳。太保承介圭,上宗奉同、谒。” 麻冕是古代用缁布做的一种礼冠,黼指的是一种半黑半白的花纹,彤赏指的是红色的衣服。《论语》云: “麻冕,礼也。” 其意思是麻冕指用精麻布做的礼帽,其形制以礼仪制度为依据。这说明先秦服饰设计中也存在着非常明显的宗法礼仪制度。《礼记·礼器》记载: “有以大为贵者:宫室之量,器皿之度,棺椁之厚,丘封之大。此以大为贵也。有以小为贵者:宗庙之祭,贵者献以爵,贱者献以散,尊者举觯,卑者举角。五献之尊,门外缶,门内壶,君尊瓦甒。此以小为贵也。” 礼有的时候是以大为贵的。例如宫室的规模,器皿的尺寸,棺撑的厚薄,坟头的大小,这些都是以大者为贵。

(三)人为物本,物职所宜

“人为物本” 是指以满足人的需求为中心,这种需求可以是物理层面的,也可以是心理层面的。 “物职所宜” 是指器物的本职当为满足人的需要,服务人民。先秦文献中,这种以人为本的思想有着广泛的记载。《孝经·圣治》记载: “天地之性,人为贵。” 董仲舒也说: “天地人,万物之本也。为人者,天也。” 老子在《道德经》中说: “故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。”②[春秋]老子:《道德经·第二十五章》,长春:吉林文史出版社,2014年版,第139页。意在指人与天、地、道三者处于同等重要的位置。这种 “人为物本,物职所宜” 的造物理念在商周至秦的器物设计制造上得到了充分的印证。

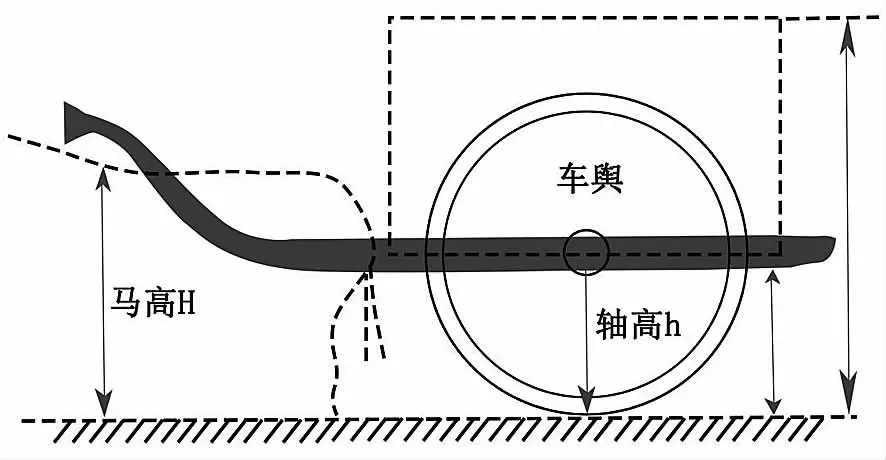

例如商朝至秦的独辀马车在设计过程中已经充分考虑到了人体尺寸和人车之间的尺度关系,这与我们今天人机工学在设计中所追求的 “安全、舒适、宜用” 的设计标准已经非常接近了。《考工记》记载: “六尺有六寸之轮,轵崇三尺有三寸也,加轸与轐焉,四尺也。人长八尺,登下以为节。” 这句话的意思是如果以八尺身高的人作为造物设计的尺寸基准的话,车轮的高度应该是六尺六寸,轵的高度应该为三尺三寸,轸与轐的尺寸应该是四尺,这样的尺寸设计方可便于上下车。①胡伟峰:《中国古代设计思想研究:以先秦独辀马车设计为例》,北京:中国轻工业出版社,2017年版,第107页。(如图9)从这些方面可以看出,在先秦手工业的生产过程中已经注重标准化的生产,更重要的是兼顾人性化也成了这一时期的重要造物思想。又如 “盖已崇,则难为门也;盖已卑,是蔽目也,盖崇十尺” 的记载,反映的是车盖的高度与宫室大门以及人体视高点之间的关系,车盖过高会影响其顺利通过宫室大门,高度过低则会遮蔽车内人的视线,综合考虑,车盖的高度应该设计为十尺,这与上文提到的 “人长八尺” 的尺寸基准是相符的(如图10)。

图9 秦陵墓出土的铜马立车

图10 《考工记》中记载的马车比例

四、宗法礼制——先秦造物的工艺等级观念

以 “嫡庶” 为中心的宗法制形成于商代后期,这也是中国奴隶制社会产生的标志。 “宗法制” 的主要特点就是嫡长子继承家族的财产和地位,这就保证了君主和奴隶主贵族地位、权力和财富的巩固。随着集权意识的不断加深,这种在奴隶主家族中实行的宗法制逐渐采用到王位的继承上,逐渐代替了商代一直实行 “兄终弟及” 制,并完善确立为特定的国家制度,在很大程度上避免了长久以来在王位继承上的诸多矛盾。后来, “宗法制” 日益完善,逐步涉及祭祀制度,表现为 “对直系先王的重视和先妣王、庶有了明确的区分” 。②王娟:《神话与中西建筑文化差异》,北京:中国电力出版社,2007年版,第86页。

在《左传》中, “宗法制” 被描述为: “天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟” 。可见,奴隶主出于阶级的政治和利益需要,通过血缘关系来掌控自身权力,解决王位问题,发展到后来,下级的诸侯大夫等有产阶级也采用这一制度来确定自己的财产和地位的继承人,继而形成人与人之间的等级尊卑关系。正如我国清末学者王国维所说: “周人嫡庶之别本为天子诸侯继统法而设,复以此制通之大夫以下,则不为君统而为宗统。于是宗法生焉。”③王国维:《殷周制度论·北京大学百年国学文萃史学卷》,北京:北京大学出版社,1998年版,第18页。但 “宗法制” 进一步发展为国家体制是在西周时期。 “宗法制” 规定:整个家族的嫡长子继承大统,并世代均由嫡长子继承,这就是所谓的 “大宗” ,嫡长子称为 “宗主” ,被族人恭敬。与 “大宗” 对应的自然就是 “小宗” ,即庶子。这一制度采用到王室中,即周天子由嫡长子继承,众多庶子被分封为诸侯,在各诸侯国内部也同样实行这种嫡长子继承制。

《礼记·大传》对周代的 “宗法制” 有较为详尽的记载: “别子为祖,继别为宗,继祢者为小宗。有百世不迁之宗,有五室则迁之宗。百世不迁者,别子之后也。宗其继别者,百世不迁者也。宗其继高祖者,五室则迁者也。” 其中 “别子为祖,继别为宗,继祢者为小宗” ,就是 “宗法制” 的根本,可见, “宗法制” 十分强调嫡长子的身份地位,即整个大家庭的第一人就是 “祖” ,嫡长子为 “大宗” ,其他孩子都是 “小宗” ,只有 “大宗” 才可以获得与父亲同等重要的地位。

在周代,已将 “宗法制” 与 “礼制” 相结合,将 “宗法制” 所强调的等级观念上升到 “礼制” 的地位。至此,影响中华五千年文明的人与人之间的长幼尊卑制度在人们心中根深蒂固。社会地位、等级水平不同的人,其行为规范与礼仪形式也各不相同,逾越了这些礼制,也就违背了道德,更是触犯了法律。《礼记》就记载了周朝从统治者到普通庶民的各个阶层所应遵循的种种规范,这些规范涉及居室、仪式、礼器、服饰等人们生活的各个领域。

早在周朝建国之初,夏商以来的各种国家制度、行为规范就被总结成一套完备而标准的制度准则,称之为 “礼” 。礼最早关乎人与神灵、人与人之间的关系,后来则演变为社会等级秩序,更是一种直接的社会道德规范。

礼是社会等级秩序,更是一种直接的社会道德规范, “礼乐” 中包含了深刻的伦理意识。从周公制定周礼开始,礼的发展逐步演变成为国家的政治制度和意识形态。乐,在古代也不单单指音乐,而是诗、乐、舞等艺术的综合。乐,也是礼, “无礼不乐” ,孔子强调 “乐同和” ,乐的服务目的是营造社会的和谐,只有上升到伦理道德的境界,才能收获人性的自觉,实现真正的和谐。

《礼记·曲礼》中记载: “君子,凡家造,祭器为先,牺赋为次,养器为后。” 中国古代青铜时代的设计作品,多是用于祭祀的各种礼器,如樽、豆等,至商周时期更是出现 “物无礼不乐” “钟鸣鼎食” 的景象。当人们强制地赋予了器具以意义之后,器具就获得了自身的意义。

中国艺术与建筑的主要形制均蕴含重要的伦理内涵,并以宗庙、礼器、都城、宫殿、墓葬为代表。 “陈俎豆、设礼容” ,器的材料、器的形态、器的装饰和器的文字,都从不同的角度彰显出礼器艺术的独特地位。先秦礼器的设计还有两个重要特点: “一是对工具和日常用品‘贵重’的模仿——玉斧和薄如蛋壳陶器的出现,标志着礼制艺术的开端;礼器和用器的区别首先表现为对质地和形状有意识的选择,纹饰随之成为礼器的另一个符号,并进而导致装饰艺术和铭文的产生。另一个重要特点是,每当有新材料或新技术出现,总是毫无例外地被吸收并用于礼器的制作” 。①孙长初:《中国古代设计艺术思想论纲》,重庆:重庆大学出版社,2010年版,第46页。

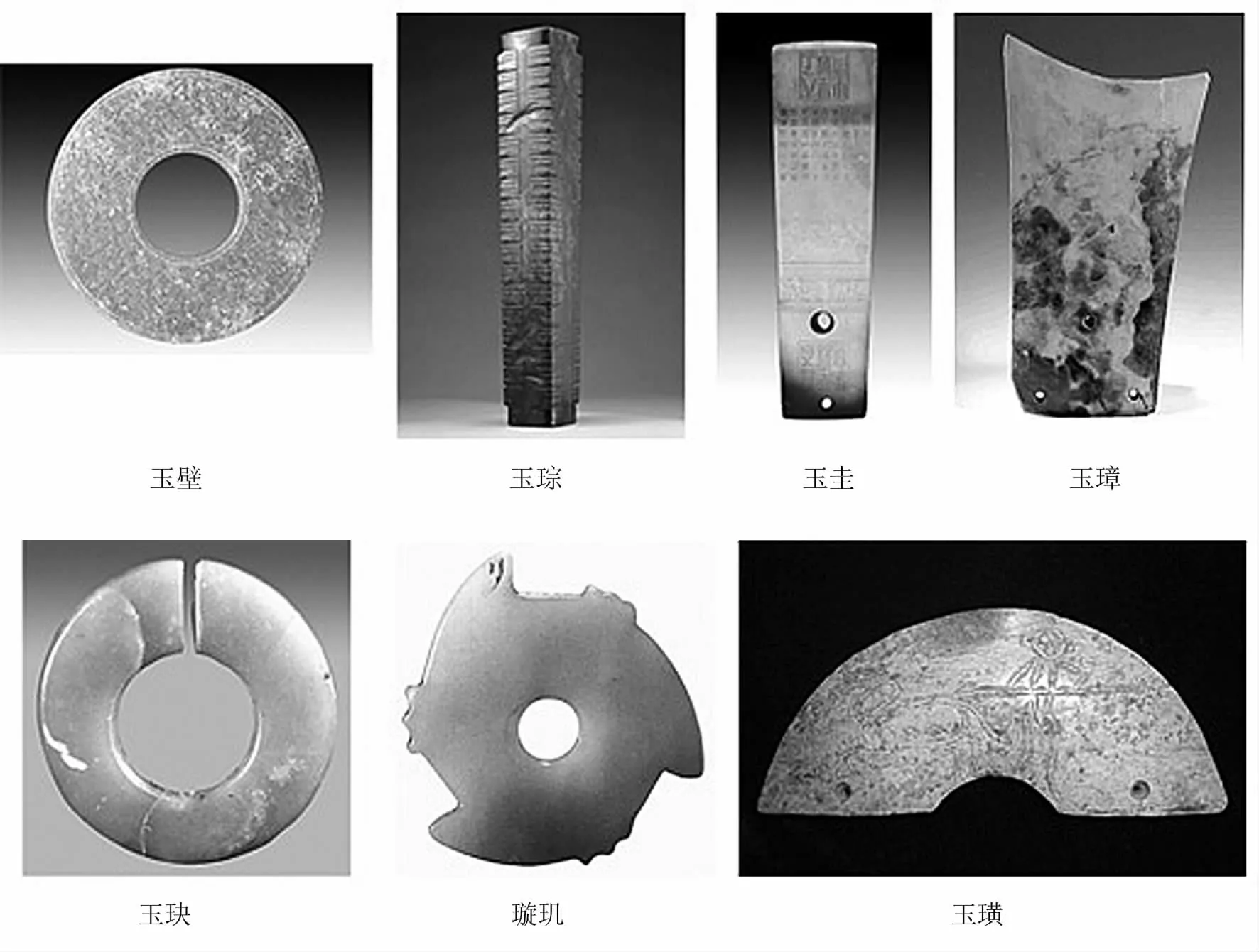

早在原始时代,玉器就已具有宗教和祭祀的性质。《周礼·大宗伯》中记载: “以玉作六器,以礼天地四方,以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼四方,以玄璜礼北方。皆有牲币,各放其器之色。” 进入奴隶社会之后,这种充满神秘性的祭祀之器又进一步与礼制规范相结合,使玉器具有了像青铜器一般的礼器性质,并随之产生了更为深刻、明确的政治意义。特别是商周时期,由于玉器的含义与统治者的政治理念、宗教观念和社会伦理价值观相联系,因而成为君主和奴隶主贵族身份、地位、权力的象征,并有着严格的等级划分。《周礼·春官》 “大宗伯” 记载: “王执镇圭,公执桓圭,侯执信圭,伯执躬圭,子执谷璧,男执蒲璧。以禽做六挚,以等诸臣,孤执皮帛,卿执羔,大夫执雁,士执雉,庶人执鹜,工商执鸡。” “典瑞” 条记: “典瑞掌玉瑞、玉器之藏,辨其名物与其用事,设其服饰。王晋大圭,执镇圭,缫籍五采五就……” 可见,不同地位和官职的人所使用的玉器在形制、名称和体积大小上都各不相同,甚至,当时的人们还将玉器当作标准,根据各自的等级高低,进行服饰和其他器物的分配与制作。

周代的玉器作为礼器使用,有着不同的种类和用途,大致分为圭、璋、璧、琮、璇玑、玦、璜等几种类型。圭用于各级官员的朝见,天子则用璋来祭祀山川,用璧来礼天,用琮来祭地,即 “苍璧礼天,黄琮礼地” 。其中,琮的造型设计最具特色,呈圆筒状,且内圆外方,中间贯通,多刻饰有人兽面纹, “琮之言宗也,八方所宗故,外八方象地之形,中虚圆,以应无穷,象地之德,故以祭地” 。

“礼玉” (图11)的造型丰富,其核心是 “六瑞” ,即玉璧、玉琮、玉圭、玉璋、玉玦、玉璜。这些玉器早在石器时代就已出现,但大都只用于装饰,直到商周时期,它才被赋予了礼制和政治观念,而其不同样式用于不同的场所,标识着不同的等级。例如,玉璧主要用于祭天,玉琮主要用于祭地。玉璧多为圆形的薄片,中心有一个圆孔,圆孔的大小有着严格的规定,《周礼》记载 “羡度尺好三寸以为度” ,也就是直径大概为三寸,上面大都雕琢着大小均匀的圆点或宽窄不一的纵横直线。玉琮则类似一个方柱体, “高矮不一,约30厘米左右,底面边长约7厘米,上底略小,内部镂空为圆柱状,四面分别雕琢宽窄深浅变化着的直线,极具神秘气氛。”①卞宗舜:《中国工艺美术史》,北京:中国轻工业出版社,1993年版,第94页。这两种玉器的高超制作工艺使其成为礼玉中最重要的部分,即使到了后来,在玉器的礼器功能逐渐减弱的情况下,它仍作为国家政权的重要象征,成为各诸侯争权夺势的焦点,春秋时期的 “完璧归赵” 的故事就说明了这一点。

图11 礼玉

玉圭和玉璋在礼玉中的重要性稍低于玉璧和玉琮,但仍是奴隶主身份地位的象征。玉圭在尺寸方面有严格的等级划分,《考工记》有记载: “玉人之事,镇圭尺有二寸,天子守之。命圭尺九寸谓之桓圭,公守之,命圭七寸谓之信圭,侯守之,命圭六寸谓之躬圭,伯守之。” 又有: “天子用全,上公用尨,侯用瓒,伯用将。” 这就说明,礼玉的尺寸有着严格的等级划分,而且,在玉器所选的材料质地上也有明显的差异,天子用纯净的玉做材料,称为 “全” ;上公用杂色的 “尨” ;侯用质地不纯的 “瓒” ;伯的玉更次之,称为 “将” 。到了东周时期,身份等级上的差别除了表现在其所使用玉器样式的差别和不同之外,更多的是体现在纹饰上。例如,天子的玉圭多饰有山形纹样,象征君王至高无上的政权。玉璋是奴隶主祭山的礼器,根据山川的规模大小从高到低分为三等。除了祭祀典礼用玉之外,这些礼玉也与当时的宗教礼仪相关联,常作为奴隶主或贵族死后的陪葬品,并且有着严格的摆放位置: “圭在左侧,璋在头部,璜在颈部,璧在背部,琮在腹部。”①卞宗舜:《中国工艺美术史》,北京:中国轻工业出版社,1993年版,第96页。足见玉器所蕴含的强烈的政治和等级象征性。

礼玉作为君主政治统治的产物和工具,再加上礼制的需要,一直被统治者沿用到封建社会末期,皇帝祭祀用的玉圭、玉璧、玉琮等都是不可或缺的礼仪用玉,也是具有政治象征意味的重要符号。除了这些祭祀用的礼玉之外,佩玉也早已成为实行礼制的需要,但其样式与形制的政治和身份象征性已远远大于礼制功能,并逐渐成为贵族阶级修身养性、治国平定的重要工具。

玉器的功用从原始社会的祭祀,到奴隶社会和封建社会的政治统治和礼制用具,甚至是作为陪葬品,都反映了中华民族自古以来崇尚玉器的传统文化与文明,宗白华先生关于礼乐文明对设计艺术思想的影响作出深刻阐述: “礼乐使生活上最实用的,最物质的,衣食住行及日用品,升华进端庄流丽的艺术流域。三代的各种玉器,是从石器时代的石斧石磬等,升华到圭璧等等的礼器乐器。三代的铜器,也是从铜器时代的烹调器及饮器,升华到国家的至宝……表现出民族的宇宙意识(天地境界)、生命情调,以及政治的权威、社会的亲和力。”②宗白华:《天光云影》,北京:北京大学出版社,2005年版,第26页。

“兴于诗,立于礼、成于乐” ,先秦的政治文化与社会教育是以诗书礼乐作为根基的,礼是社会秩序,乐是打动心灵、陶冶性情、培养人格的重要手段, “礼非乐不履” , “礼者,天地之序也;乐者,天地之和也。”③《礼记·乐记》,北京:人民文学出版社,1986年版。

结 语

先秦时期的造物智慧在一定程度上反映了当时的度量衡制度与儒法思想。若从形而下之视角来分析先秦的造物艺术,就会发现先秦的度量衡制度从根本上约束着先秦造物的尺度体量以及器物设计的最终形象,同时也在一定程度上成就着先秦造物工艺的奇淫技巧。从形而上之视角来鉴析先秦的造物思想,先秦造物艺术中的 “器以载道” 理念反映的是先秦造物工法技艺与度量关系在方法论层面的升华与转换,无论是 “中庸衡平,文质彬彬” 还是 “以礼定制,尊礼用器” ,都说明先秦造物智慧在一定程度上都诠释了一种 “度” 的适宜,一种 “礼度” “尺度” “法度” 的适宜。在器物、造物者与使用者的交互关系上,其讲究的是方寸与斗石之间的尺量之度,这是维系器物之基本功能的 “尺度” 。就造物过程本身来说,从选材、造型再到装饰,先秦造物智慧反映的是造物者追求恰到好处的器物美学,这反映的是先秦造物智慧中的美学诉求,是对工法技巧的绝对追求,是一种设计 “法度” 的体现。先秦诸子百家的文艺争鸣与封建礼制思想又赋予造物以特殊的功能与形式,这使得先秦造物整体围绕以礼定制、尊礼用器的礼度思想这一核心,这是先秦造物整体上的价值标准,也是先秦造物中的 “礼度” 评价。