云南戏剧 “新生代” 编剧队伍发展现状研究

杨 军,赖嘉文

编者按:2021年是《中华人民共和国非物质文化遗产法》颁布实施十周年。十年间,全国各地在继承和弘扬中华民族优秀传统文化,促进社会主义精神文明建设,加强非物质文化遗产传承保护方面,都发生了翻天覆地的变化,各地发挥不同文化资源的优势及文化人的智慧,共同绘就了新时代传承弘扬中华民族优秀传统文化的生动画卷。云南地方戏剧、民族民间戏剧的总体生态和面貌在此大背景下也发生了可喜的变化。专业剧团生存条件改善,民间传承得到扶持重视,创作演出数量倍增,观众培育模式得到拓展……其中还出现了一些在全国同行业中具有代表性的,或者是具有共性的新现象、新问题,都很值得总结并研究。如:云南戏剧 “新生代” 编剧队伍的成长与困境;玉溪市滇剧院持续十年 “新滇剧” 创作的成果影响和经验等。本期 “戏剧学” 栏目刊发的2篇文章,从 “非遗” 视阈对云南戏剧近十年来出现的一些 “新现象” 进行分析研究,敬请关注,并期待之后陆续有对云南话剧、京剧、花灯剧以及庭院戏剧、民营剧场和民间演剧等方面 “新现象” 的探讨。

全国戏剧行业的 “编剧荒” 和 “剧本荒” 问题由来已久,呼吁多年却难有改善。剧本是戏剧创作的 “一剧之本” ,编剧队伍的素质、规模和创作状况,都会直接影响整个戏剧行业、事业的发展面貌。对全国各地来说,戏剧编剧人才队伍建设是一项长期性的基础工程。云南戏剧编剧队伍青黄不接的问题已经困扰我们多年,但是值得欣喜的是,近十年云南戏剧编剧队伍有了显著的发展。笔者观察近年来云南推向全国舞台的一些大小剧目,以及云南省的花灯滇剧周、新剧目展演等赛事中,编剧新人的作品越来越多地进入人们的视野。当我们以近十年为研究范围进行盘点时,发现云南的戏剧编剧已经形成了一支 “新生代” 的队伍。

20世纪80年代是中国剧作家群的崛起期,也是中国剧本创作的黄金期。①① 季国平:《中国剧本创作白皮书》,北京:中国戏剧出版社,2014年版,第1页。同时期的云南编剧队伍也是实力雄厚的。主力队伍构成中,既有杨明、金重这样的理论、创作、管理能力兼备的老一辈戏剧家,也有戏校、院团培养的专业编剧,还有教师、中文系毕业的大学生、文学编辑等非编剧专业但加入编剧队伍的人员,以及演员、舞美技术人员等 “半路出家” 转行从事编剧的。当时云南全省约有各类戏曲院团四十余个,剧目生产的数量需求较大,编剧更多是在与院团合作的创作演出实践中成长起来的。所以这一批剧作家的特点是:生活积累丰富,熟悉云南的历史人文,创作实践经验丰富,产量不菲。这批 “黄金期” 剧作家也书写了云南戏剧舞台将近三十年的辉煌。

云南戏剧 “黄金期” 涌现的老一辈剧作家群中,如今仍有大约十位还活跃在创作一线,如甘昭沛、罗远书、乔嘉瑞、陶增义、包钢、李世勤、杨耀红、罗仕祥、马良华等,他们以孜孜不倦的敬业精神引领和等待后备队伍的成长。专业院团的部分重点剧目和中小型剧目创作也逐渐给予了新一代青年编剧崭露头角的机会。本文将重点关注在前辈剧作家扛鼎创作的一线背后,已逐步形成的云南 “新生代” 编剧队伍,关注他们的成长、特点以及他们所面临的困境。

一、 “新生代” 编剧队伍的总体特征与创作现状分析

(一) “新生代” 编剧队伍的 “新” 特征

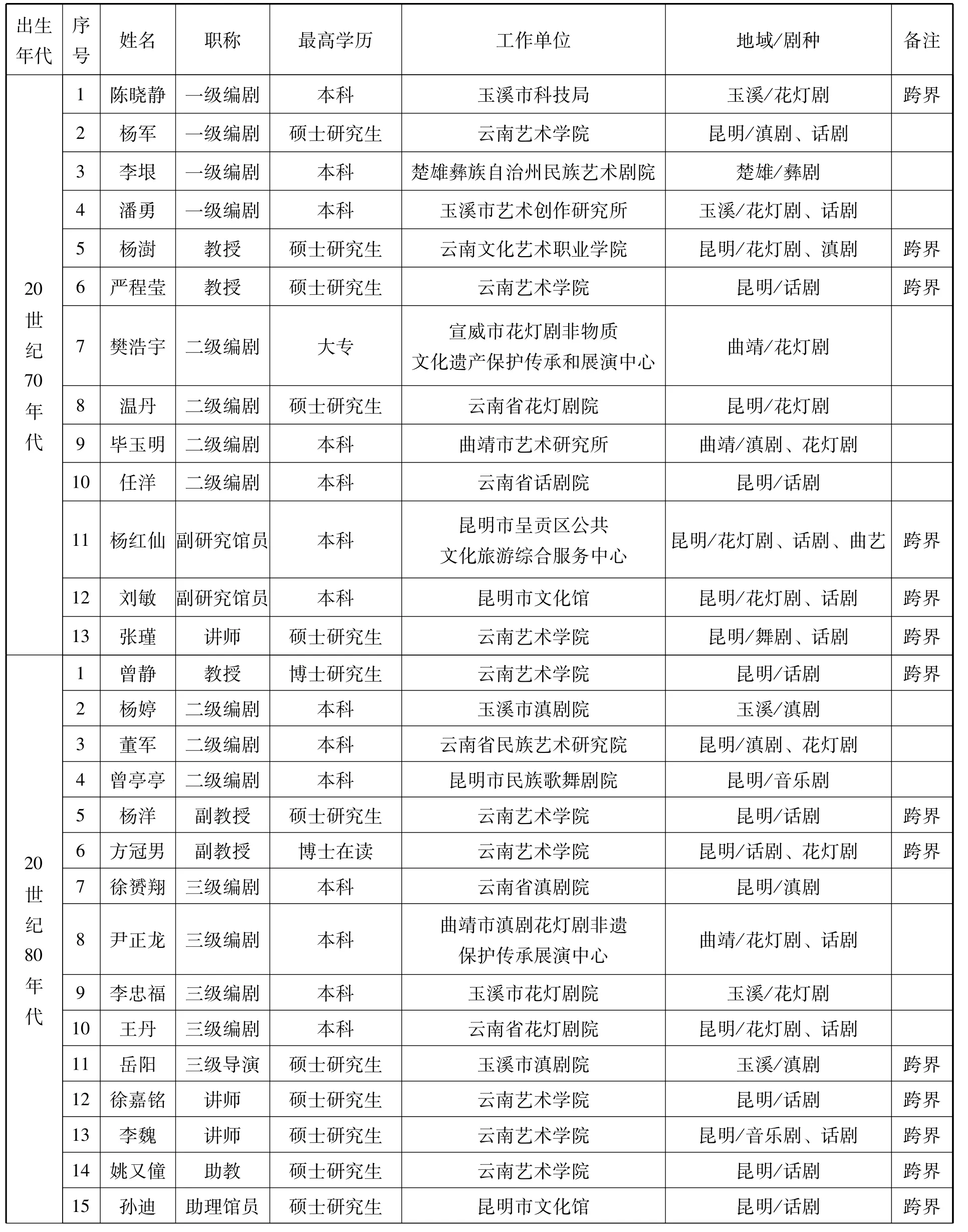

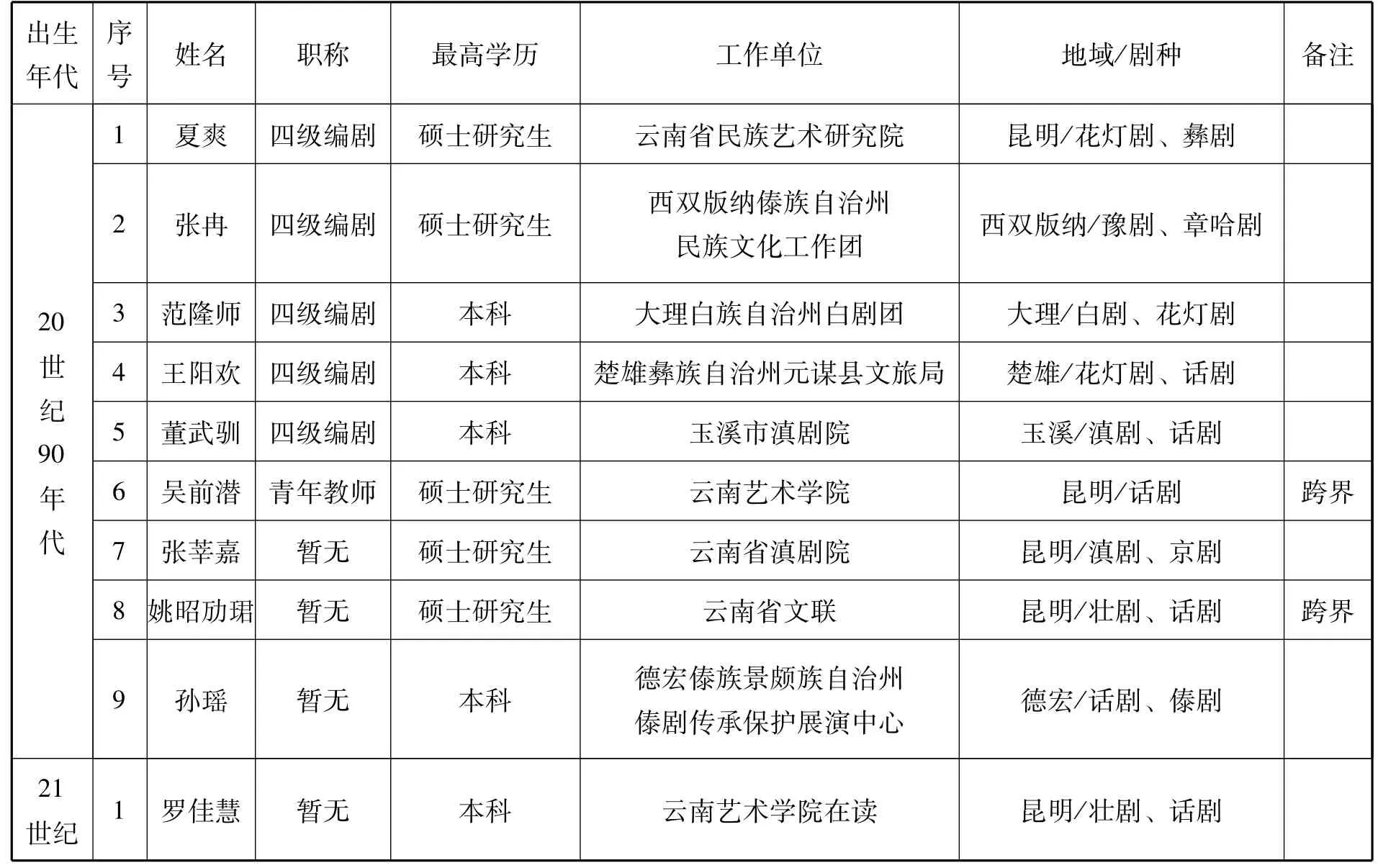

“新生代” 的提法虽然是本文首次提出,但绝不是凭空命名,而是通过分析研究云南 “新生代” 编剧队伍的几个 “新” 特征作为判定依据。首先是年龄结构的更新换代。 “新生代” 编剧队伍的年龄整体呈年轻化,基本上以 “70后” “80后” 和 “90后” 3个主要年龄段构成,梯队中年龄最大的也就刚50出头。 “70后” 代表有杨军、李垠、潘勇等; “80后” 代表有董军、任洋、杨婷、杨洋等; “90后” 代表有张莘嘉、范隆师、张冉等。其主体队伍的年龄在30—40岁间,最小的还有高校 “00后” 在读编剧专业的大学生,也已经有作品被剧团上演。据对专业院团和事业单位的专业编剧的不完全统计,3个主体年龄段中,基本上都有约10位编剧,加上一些高校教师和其他专业跨界做编剧的,总体队伍的数量约近40人。其中专业技术职称为编剧序列的约有30人,职称梯队是比较合理的。一级编剧(正高级)有6人,二级编剧(副高级)约有10人,其余为三级编剧及以下。高级职称占总数的一半。总体数量和职称梯队与目前全省国有专业戏剧院团仅15个①全省15个国有专业戏剧院团中,省级4个:云南省京剧院、云南省滇剧院、云南省花灯剧院、云南省话剧院;州市级8个:昆明市民族歌舞剧院(含儿童艺术剧团)、玉溪市滇剧院、玉溪市花灯剧院、曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心、大理白族自治州白剧团、楚雄彝族自治州民族艺术剧院(包含滇剧团、彝剧团)、文山州壮剧团、德宏傣族景颇族自治州傣剧传承保护展演中心;县级3个:宣威花灯剧团、弥渡县花灯剧团、云龙吹吹腔剧团。的数量相比,占比较高,趋于良性。在剧种和地域上基本做到了全覆盖。除了京剧、话剧、滇剧、花灯剧这些大剧种之外,白剧、壮剧、傣剧、彝剧、章哈剧等少数民族剧种也都有所覆盖(详见附表)。

“新生代” 的第二个 “新” 是知识结构和教育背景之新。与上一代老剧作家群教育背景参差的情况相比, “新生代” 编剧队伍的教育背景基本都是本科学历以上,并且相当数量是毕业于中央戏剧学院、中国戏曲学院、上海戏剧学院、云南艺术学院等艺术类高校的戏剧影视文学专业的 “科班” 毕业生。随着近年云南和全国高校戏剧影视文学专业人才培养的普及和提升,戏文专业的本科、硕士研究生毕业人数在逐年攀升。其中硕士学历在 “新生代” 编剧队伍中的比例已经接近40%。有为数不多的毕业于综合性大学的文科专业,或者是其他艺术领域改行跨界过来的,也都在从业过程中相继去过上海戏剧学院等专业艺术高校和中国戏剧家协会举办的培训班深造进修,接受戏剧理论学习与剧本写作训练。因综合人文素养的提升和专业编剧技能的系统训练, “新生代” 编剧队伍的整体文化起点是比较高的,专业背景的辨识度也比较统一。

“新生代” 的第三个 “新” 是在题材选择和创作观念上有鲜明的创新意识。现代网络媒体和资讯的发达,使 “新生代” 编剧们视野更开阔,与外界和其他艺术领域的交流和互通更加通畅、便利。他们在处理滇剧、花灯、彝剧、白剧、章哈剧等地方戏曲和少数民族戏剧时,都能自觉将云南民族地域文化与全国戏剧舞台艺术的发展,与现代观众的审美需求,甚至与文旅融合发展、剧场产业化发展趋势联系起来。所以创作的作品在题材选择和舞台呈现形式等方面,都显露出了新意。

(二) “新生代” 编剧队伍的创作成果

如果说前文描述的 “新生代” 队伍的出现还主要体现在数字上的话,那么,从他们立在舞台上的作品中则能充分感受到这支新队伍带来的新的创作气象。 “新生代” 编剧队伍的剧本创作总体上呈现出选材角度更广泛、现代意识更强烈、样式风格更多元的特点。下面通过获奖作品的层级来进行介绍和研究。近十年, “新生代” 编剧们的获奖作品大致可以分为国家级、省级与州市级。对这些获奖作品进行分层级总结不是为了分出奖项高下,而是为了梳理云南 “新生代” 编剧们的作品在服务社会、服务观众,产生社会效益、经济效益方面的覆盖面。

在全国性奖项和荣誉中,大型剧目获奖的有:杨军创作的滇剧《水莽草》①滇剧《水莽草》先后荣获第十三届中国戏剧节优秀编剧、优秀导演、优秀演员和剧目奖;第十三届中宣部精神文明建设 “五个一工程奖” ;第二十一届 “全国曹禺剧本提名奖” ;获得2014、2016、2017年三个年度的国家艺术基金大型舞台剧资助项目、滚动扶持、推广交流;剧本入选中国戏剧家协会2021年纪念建党100周年 “百部剧作典藏” 。《王者江上》(2018年度国家艺术基金大型舞台剧资助项目),儿童剧《星际奇遇记》(与人合作,2017年度国家艺术基金大型舞台剧资助项目),话剧《傣誓》(2020年度国家艺术基金大型舞台剧资助项目);温丹创作的花灯剧《走婚》(与人合作,第十四届中国戏剧节优秀展演剧目、云南省第十二届新剧(节)目展演金奖、 “云南文化精品工程” 奖),花灯剧《梭罗花开》(与人合作,入选2018年度文旅部剧本孵化计划一类剧本)、《哀牢传奇》(第五届老舍青年戏剧文学奖优秀剧本提名奖);尹正龙创作的花灯剧《山里》(2016年度国家艺术基金大型舞台剧资助项目);李魏编剧并导演的音乐剧《小萝卜头》(2020年度国家艺术基金大型舞台剧和作品创作项目立项)。入选中国校园戏剧节,问鼎优秀剧目奖的有第二届《最后的霸王》(编剧:蹇河沿)、第三届《春天的童话》(编剧:严程莹)、第六届《星际奇遇记》(编剧:杨军、吴前潜)、第七届《永远的保尔》(编剧:严程莹、姚又僮),编剧皆为云南艺术学院戏剧学院戏文系专业教师。另外,还有云南艺术学院青年教师方冠男(2017年)、李魏(2018年)、曾静(2019年)获得国家艺术基金青年艺术创作人才资助项目(戏剧编剧)。

获得全国性奖项和荣誉的小剧场话剧和小品、小戏的有:任洋的话剧《桃花源》(全国小剧场戏剧节剧目奖);杨洋的话剧《问心》(2020年乌镇杯戏剧大赛最佳作品奖);徐赟翔的滇剧小戏《寸草春晖》(2018年度国家艺术基金资助项目,2018年中国文学联合会青创扶持资助项目,2019年度国家艺术基金滚动资助项目);杨澍的花灯小戏《路灯下》(2019年度国家艺术基金小型项目);樊浩宇的花灯小戏《挡车石》(第五届中国戏剧奖小戏小品奖推荐剧目奖,第十届中国艺术节 “群星奖” );夏爽的壮剧小戏《一声鸡鸣》(第四届中国少数民族戏剧会演优秀编剧奖);姚召劢珺的壮剧小戏《摸秋》(第八届长江流域戏剧艺术节 “优秀展演节目” 、北京 “金百花小型戏剧戏曲展演优秀编剧” 奖);李垠的彝剧小戏《摩托声声》《绿水青山》(入选全国小品小戏大赛);杨婷的滇剧小戏《面子》(中国东盟戏剧周 “朱槿花奖——优秀剧目” ),《温暖的心》(入选第二届中国西部优秀曲艺作品展演活动)。云南 “新生代” 编剧队伍创作的作品,在国家级重要奖项和展演活动中已经成规模地崭露头角。

省级展演的舞台,更成为 “新生代” 编剧们的主战场。十年来, “新生代” 编剧创作的大戏、小戏、小品和小音乐剧等,数量之多,题材之广,就不在这里一一赘述,只列举其中比较活跃的几位优秀青年编剧代表。玉溪市滇剧院青年编剧杨婷以一系列风格感极强的小戏《惊魂记》《老墙》《壶》获云南省花灯滇剧艺术周 “最佳编剧” 奖、第十六届全省新剧(节)目展演优秀节目奖。云南省民族艺术研究院青年编剧董军,素以 “高产” 著称,创作了小戏《乡长来啦》《村干部的生日宴》以及花灯歌舞《ABC计划》《辣椒情》等几十个作品,都有着令人喜闻乐见的亲和力,获首届长江流域小戏小品展演小戏类剧目奖、云南省花灯滇剧艺术周最佳编剧奖等。还有云南省民族艺术研究院的夏爽,宣威市花灯剧非物质文化遗产保护传承和展演中心的樊浩宇,玉溪市滇剧院的董武驯、岳阳,大理白族自治州白剧团的范隆师,曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心的尹正龙,西双版纳傣族自治州民族文化工作团的张冉,云南省滇剧院的张莘嘉、昆明市文化馆的孙迪等 “新生代” 编剧,都相继在云南省的群众文化彩云奖、滇剧花灯艺术周展演、云南省新剧(节)目展演等赛事和展演中成为创作主力。

州市一级奖项的价值和意义不在奖项本身,而在于为云南戏剧培育新人新作提供了平台,如楚雄彝族自治州有 “马樱花文艺创作奖” ,曲靖市有 “新剧节目展演” ,还有大理白族自治州的 “三月街民族节” 等群众性活动和专业展演。 “新生代” 编剧们用作品体现着 “扎根人民,深入生活” ,文艺作品服务人民、服务当地群众的作用和意义。除此之外,在昆明、大理等地,一些基于文旅市场创作的庭院戏剧项目蔚然成风。开创庭院话剧创作先河的云南艺术学院青年教师杨洋,数年间推出了《问心》 “庭院三部曲” ,在昆明民间演出已接近四百场次,编剧以研发项目的概念去创作制作剧目,促进了昆明的民营剧场发展和戏剧产业链形成。

二、当代戏剧思潮对 “新生代” 编剧创作观念的影响

(一)从危机出发的追求革新

中国社会改革开放以来的四十多年,戏剧舞台演剧的面貌发生了很大变化,究其内因还是源自戏剧思潮的活跃翻涌。云南戏剧虽然并未处于全国戏剧革新运动的核心和前沿,但一些最具时代标志的思潮观点,还是不可避免地对云南的创作者产生了影响。尤其对 “新生代” 编剧,他们所处的新时代、新生活和切身感觉到的戏曲生存危机,决定了他们对文艺改革创新思潮的敏感和关注。 “新生代” 编剧队伍中的 “70后” ,是承前启后的一批人,他们 “入行” 之时,正是老一代剧作家群如日中天的时期,几乎没有什么机会给青年编剧。而此时戏剧舞台因为倍受各种娱乐形式冲击,观众在逐渐丧失,加之 “文化体制改革” 缩减院团数量等原因,戏剧的行业生态可谓 “危机重重” 。在如此现状下起步的 “新生代” 编剧,经常会面临着 “是走还是留?” 的自我追问。选择留下的要面对如何与 “现实” 抗争。在这样的思想状况下,他们积极关注20世纪80年代全国的 “戏剧观大讨论” 、90年代的 “戏曲都市化” 运动、2000年以后优秀传统文化的 “复归” 话题以及近十年有关 “戏曲现代性” 的探讨,如是等等。正是这一路的思潮运动推导着戏剧在发展,也促成了 “新生代” 编剧队伍戏剧创作观念的创新构建。

(二)引领都市新生活的演剧新形态创造

中国戏曲作为民间艺术,其更深广的根基在乡村。改革开放以来,社会结构发生了很大的变化,其中城市化进程使传统地方戏曲不得不跟上 “都市化” 进程的步伐。 “在都市层面而言,就是要重新尊重都市市民的基本人格与人性,尊重市民的朴素审美文化追求和消闲文化心理。”①吴民:《中国戏曲生态重构的都市化路径刍议——以悦来茶园为切入点》,《戏剧文学》2016年第2期,第4—10页。浸润在丰富的民族民间文化土壤中的云南地方戏曲和少数民族戏剧,如何赢得新时代城市文化和市场的认可和欢迎?话剧、京剧这些全国性剧种怎么在城市新文化中占有不可替代的舞台? “戏剧都市化” 成为 “新生代” 编剧要面对的 “时代命题” 。

杨洋、董明等青年编导和制作人推出一系列昆明庭院话剧《问心》《露茗》《我的闻先生》等,带动昆明城区数个民营庭院剧场的运营,昆明这座城市的夜晚,终于有了 “你方唱罢我登场” 的民间演剧市场竞争。张莘嘉创作的小剧场实验戏曲《粉·待》,杨军创作的小剧场实验戏曲《秋胡戏妻之最熟悉的陌生人》将传统戏曲与先锋实验的小剧场戏剧相结合,吸引了青年观众,培养了他们对地方戏曲的观赏兴趣。李魏的人生故事剧场《故事当铺》,以即兴表演的方式充分调动观众的现场参与,一经推出就得到时尚青年的热捧,演出的火爆程度几乎可以和周边酒吧、夜场抢生意;姚又僮、张芃等编导的沉浸式 “剧本杀” 剧目《金色档案》,在积极寻得社会融资的同时,还得到了政府部门的关注和大力支持。这些全新的演剧形态也推出了民营戏剧制作经纪人,他们和 “新生代” 编剧的创作紧密联合,正在引领着昆明及周边城市都市新文化风貌的形成,这应该算是云南 “新生代” 编剧完全不同于前辈编剧队伍的新贡献和新创造。

(三) “回归本体” 与 “现代性” 问题的探索

随着舞台美术的科技进步,过度追求视听的感官满足,一度也使戏剧舞台上的革新成了 “乱眼迷花” 。传统戏曲声腔被改革得失去原汁原味,空灵写意的戏曲舞台被话剧化的舞台设计占满,成熟度不够的剧种一味向大剧种学习走向 “同质化” 。

现代戏曲创作在新的舞台形式探索中,不可避免地产生了一些偏差: “有些‘横向借鉴’存在简单化模仿而未能很好地融化和美化;有些新艺术语汇的建构还未能融洽无间地纳入戏曲艺术的大厦中去;还有的只是为了探索而探索的花样翻新,缺乏思想而令人不知所云。”①胡星亮:《论二十世纪中国戏曲的现代化探索》,《文艺研究》1997年第1期,第47—62页。于是,以傅谨先生为代表的戏曲研究者提出了让现代戏曲回归 “戏曲化” 的观点。这也成为云南 “新生代” 编剧在倡导创新改革同时的另一种反思。

近十年,全国戏剧创作对 “现实题材” 的推崇和倡导成为主流。不仅话剧做现实题材,地方戏曲甚至古老的昆曲都在进行现实题材创作。如何界定现实题材?表现当下生活的就叫现实题材?那表现古代生活的就不具备现实意义吗?那为什么一些经久不衰的传统经典剧目依然能满足现代审美?在这些问题的追问中,有关 “现实题材” “现实意义” 和 “现代性” 等话题的探讨就展开了。云南京剧及地方戏曲剧种和少数民族剧种对现实题材戏剧的创作实践,从20世纪五六十年代开始,几乎就没有断过,但是反映现实生活题材的戏剧,不一定就具备 “现代性” 审美价值。

可以肯定的是,话剧、戏曲的 “现代性” 绝不是一个时间概念、题材范畴,而是一个思想范畴、认识范畴。 “所有的戏曲都应该是现代戏。不论是经过整理加工的传统戏、新编历史题材戏,还是现代题材的戏,都应该具有当代的思想,符合现代的审美观点,用现代的方法创作,使人对当代生活中的问题进行思考。”②罗怀臻:《戏曲创作的 “当下感” 》,《剧本》2020年第2期,第58—59页。现代性应为关乎人性真相、正确的历史观、事物发展的本质规律以及向善向美的人类永恒命题。认识到这点, “新生代” 编剧们的创作就有了现代性的自觉。

三、 “新生代” 编剧队伍的生存困境及问题

(一)全国编剧队伍生态的共性问题

纵观全国编剧生态中存在的问题,除去体制改革、文化载体变迁等老生常谈的情况外,还有三个共性问题值得研究。

第一,地域发展不平衡。一省一地编剧数量的多寡是关乎当地的剧目质量优劣的一个指标。人民群众对观赏优秀戏剧作品的需求是硬性的,是不以地域不同而产生变化的。与全国的共性状况相比,云南虽然在 “新生代” 编剧队伍数量上呈现出上升的态势,可是从编剧队伍的地域分布来看,昆明、玉溪两地的编剧总数远高于其他地州。云南省16个州市中,已经有9个州市没有了专职编剧。

第二,剧种间不平衡。大剧种、大院团都设有多个专职编剧岗位,有的省级院团在职在编的编剧岗位多达3人以上,但小剧团和小剧种可能多年一个编剧岗位都没有。这种现象在少数民族剧种中尤为明显,如傣剧、云南壮剧多年都没有专职编剧。白剧是近年培养出了一位,楚雄十几年都基本保持只有一位编剧。少数民族剧种因为语言的特殊性导致创作困难与翻译困难,编剧在创作与对外交流方面存在高门槛也是其重要原因。

第三,价值回报不平衡。不同类别的编剧收入存在极大的差异,例如影视剧。 “现在拍摄一集电视剧大概要40万元,一般30集的电视剧预算得达到1200万元。我差不多可以拿到240万元,也就是全剧投资的1/5。”①邢虹:《编剧收入两极分化》,《南京日报》2007年12月15日。2007年影视编剧稿酬就破两百万了,而一线戏剧编剧一台大戏稿酬可能连其1/6都不到。另外,业内大编剧和小编剧之间收入差距巨大。一线剧作家一个大戏可能拿到数十万到百万不等的稿酬,而青年编剧难得有创作机会,更别提稿酬 “谈判” 了。而且同一个作品中,编剧与导演、舞美设计、作曲、演员等人员之间报酬也还可能有数倍的差距。戏剧编剧与社会其他创作行业收入的差别,直接导致生存艰难。

(二)云南 “新生代” 编剧的生存困境

目前我们统计的云南 “新生代” 编剧队伍中的成员,基本上都在体制内的编剧岗位上,他们是依靠国家财政的工资才得以在这个岗位上生存的。而云南 “新生代” 编剧最艰难的还不是生存,而是出作品难。主要原因是因为缺乏推动作品问世的平台机制,机会太少。目前云南大部分院团上演剧目的剧本都是院团选题定制,基本上所采用的剧本都是向具体编剧个人邀稿。过去 “黄金期” 编剧的成功和当时的剧本招标机制息息相关,现在 “新生代” 编剧同样需要类似的平台和机制,给予他们更多可以发挥和成长的机会。如北京的 “培源·青年戏剧人才培养及剧目孵化平台” ,为北京文化艺术基金2019年度资助项目,现已基本形成一套完整的戏剧创作人才培养及剧目孵化机制,每年面向全国进行两轮剧本征集,评选出具有潜力的剧本,通过导师提升、剧本朗读、联排公演等后续扶持环节,孵化一批优质剧目推向市场,推动戏剧文化演出内容创新和戏剧演出市场繁荣发展。②中国新闻网:《培源·青年戏剧人才培养及剧目孵化平台启动》,https://www.chinanews.com.cn/,发表时间2019年12月26日。云南亟须建立起这样的戏剧创作人才培养及剧目孵化机制平台,帮助云南 “新生代” 编剧创作出更多更好的优秀剧目走向舞台,走向市场。

一些院团在有了重要题材时往往会选择外聘优秀编剧来进行剧本创作。因为这种方法能让剧团重点项目的运营 “降低风险” ,保证成功率。同时,外来成熟优秀的剧作家的创作确实也能提升带动云南本土的创作。比如上海剧作家李莉为云南省京剧院创作的《凤氏彝兰》《白洁圣妃》、云南省话剧院邀请北京剧作家王宝社创作的《桂梅老师》、中国评剧院编剧冯静创作的《白鹭归来》《农民院士》等,都促进了好作品的产出。但是也要看到,专业院团把这些创作机会大都留给外请知名编剧和老一代剧作家,本土的 “新生代” 青年编剧难有创作大型剧目的锻炼机会,难以成长。青年编剧的发展与生存都需要通过大型剧目创作过程的磨炼与培养,否则十年、二十年后,这批云南 “新生代” 青年编剧会因为缺乏平台而失去创作热情,导致其创作停滞,这支队伍就将流失。

(三) “新生代” 编剧人才自身存在的局限

说了外因,也要找找内因。首先, “新生代” 编剧队伍创作观念整体还不够解放和大胆。青年编剧在 “科班” 接受系统的戏剧理论教育的同时,也容易被固有思维所桎梏。其次, “新生代” 编剧的写作技术技能还不够圆熟、扎实。由于青年编剧缺乏上演剧目的创作机会,得不到充分的实战锻炼,加之对技术技巧运用的重视也不够,因此在剧本文学创作上应该具备的独立性和能力还显示不出来。第三,对传统艺术的特性不够熟悉,了解也不够深入。虽然他们的学历层级是高的,但大多是大学时才开始接触戏剧的,其对戏剧尤其是戏曲的传统手段、美学原则,远没有上一代剧作家熟悉,不了解传统和本体,就不能切中现代。第四,就是人文素养还有待提高。优秀的剧作里面一定有着深刻的哲学思想,创作者自身在哲学、美学素养方面的不足,会使整个时代的文艺创作精品出现缺失。所以更加解放思想、更新观念,更了解传统,更扎实地掌握技术技巧,不断提升人文素养、哲学思辨能力,是 “新生代” 编剧们要练好的内功。

四、扩充 “新生代” 编剧队伍的力量

(一)更新编剧人才的培养模式

高校在编剧人才培养方面的短板是对编导演创作实战流程不够熟悉。剧团对编剧人才的 “二次培养” 的短板是,更多庞杂的工作材料撰写占据了其主要时间,编剧从事创作的时间和空间都不足。所以两种编剧人才的培养模式都需要更新。

目前云南艺术学院的戏剧影视文学专业已经获批 “国际一流专业建设点” ,一改过去 “关起门来办学” 的方式,更主动地走向社会、走向剧场和观众,去积极改革探索基本功更扎实、题材体裁适应能力都更强的 “多栖” 编剧人才培养。戏文系的在校生作为后备力量,其创作课的作业就能够被剧团上演。如:2011级卢乙莹创作的《厨房》和2014级祝康创作的《月圆月缺》被云南省花灯剧院采用;2015级海雅诗创作的《风雪不归人》被楚雄彝族自治州民族艺术剧院滇剧团采用;2018级罗佳慧创作的《壮绣缘》被文山壮族苗族自治州富宁县民族文化工作队采用,参加第十六届云南省新剧(节)目展演,罗佳慧因此成为最年轻的 “00后” 编剧。

院团在编剧培养方面,应充分发挥其实践机会多、编导演之间交流便利等优势,开展编剧人才的培养工作。具体方法上,院团可以借鉴 “打本子” 这种传统创作方式,通过为演员量身定做剧本,培育青年编剧。采用这种创作方式,可以让编剧人才对演员表演、导演调度、舞台呈现等戏剧创作流程有更快、更深入的了解,有利于加强青年编剧创作的专业化程度,从而有效提升编剧的创作能力。同时,这种培养方式还可以催生具有院团自身强烈艺术风格的作品,形成院团的品牌风貌,为院团的发展带来不竭的动力。

(二)呼唤跨界与业余编剧人才成长平台的建立

“新生代” 编剧队伍中有一部分成员并不是专职编剧出身,作为跨界编剧他们虽不在专业编剧岗位上工作,却一直在进行剧本创作,并且取得了一定成效。如:在高校任教的杨洋创作的《红旗飘飘》获第十六届云南省新剧(节)目展演优秀编剧奖;表演系老师徐嘉铭创作的《十字街头》参加首届全国原创曲艺小品优秀节目展;舞蹈演员出身的曾婷婷创作的原创音乐剧《馨香之城》入选 “全国优秀现实题材舞台艺术作品展演” 云南展演活动;玉溪市滇剧院的青年导演岳阳,近年把重心转移在编剧上,创作了滇剧小戏《最美公仆》;云南省花灯剧院的温丹,多年从事舞台美术工作,之后又转型为编剧,相继参与创作了《走婚》《郑喇叭外传》等一系列大型剧目。这些跨界编剧在对不同舞台领域与行业生活的体悟中,积累了戏剧创作的丰富素材,形成了其戏剧创作更多样的舞台风格样式,让云南的戏剧作品有了更多维度的人物形象塑造与舞台呈现。

业余编剧多为基层文化工作者或者是爱好者,他们的存在是戏剧生态建设的幸事。业余编剧虽然普遍缺乏系统专业学习的经历,但这些编剧拥有舞台实践经验和生活阅历,只要有充足的实战锻炼机会,他们中的很多人有可能从业余变为专业编剧。如果有相应的机制给这个群体提供短期有效的编剧培训,提供可以展示其创作作品的平台,那么这些业余编剧就会成长得更好,会成为专业编剧队伍的重要补充。目前,云南省戏剧家协会每年会举办1—2次中青年编剧培训班,但还没有做到完全对社会人员和业余编剧开放。

综上所述, “新生代” 编剧已经成为云南戏剧当下和未来创作的有生力量,而且从这支队伍目前的年龄结构来看,只要流失不太严重的话,他们还可以为云南的戏剧创作服务20年。这是云南戏剧创作非常宝贵的本土力量。培养、爱护、开发好这支队伍,对于云南戏剧未来的发展意义非凡。故作此文,吹响 “新生代” 编剧队伍的集结号,呼吁文化主管部门、专业院团能关注这支队伍发展的现状与未来,共同改善 “新生代” 编剧的生存困境,建立 “出人” 与 “出戏” 的机制平台。 “新生代” 编剧们自身也要能够正视短板,加强技能和素养的提升,以自己的使命和担当,为云南的戏剧乃至全国的戏剧舞台创作出更多符合时代、人民需要的优秀作品。

附表:云南戏剧编剧 “新生代” 编剧队伍结构图

续表