梁雷弦乐四重奏《戈壁赞》音高组织分析

○ 何中润

2020年刚刚获得国际作曲大奖——格文美尔大奖的美籍华裔作曲家梁雷,近些年在中西方作曲界与学术界得到了格外的关注。他的音乐先锋前卫,兼具东方和西方多元文化风格融合的特征,在极其简洁的音乐材料内部蕴藏着丰富的审美内涵,截至目前共出版了八张音乐专辑。除了音乐创作,梁雷还发表了中英文论文20余篇,国内也相继出版了两本有关梁雷的音乐文集——《借音乐提问:梁雷音乐文论与作品评析》①班丽霞:《借音乐提问:梁雷音乐文论与作品赏析》,上海:上海音乐学院出版社,2017年。与《百川汇流的声音——作曲家梁雷的人文叙事》②参见洛秦:《百川汇流的声音——作曲家梁雷的人文叙事》,上海:上海音乐学院出版社,2020年。,加之梁雷近些年较为频繁地参与国内的音乐活动,他已然成为业界内最为熟悉的作曲家之一。

本文研究的对象——《戈壁赞》属于梁雷“蒙古音乐”系列③班丽霞在《梁雷“音响笔墨”的创作手法与艺术特征》一文中将梁雷的作品按照创作缘起、声音素材及人文内涵分为三个系列:“文人艺术”系列、“蒙古音乐”系列和带有社会批判与反思性质的“潇湘”系列。的代表作品之一。该作品受美国应氏四重奏的委约,以大提琴独奏《风》以及小提琴与大提琴二重奏《夜空》为蓝本,于2006年完成创作,2007年在哈佛大学首演。从表面上看,梁雷的《戈壁赞》是由单一的独奏到二重奏再到四重奏扩展而来,但就声部的组织方式而言,为了进一步突出音响的丰富性与“蒙古味”,梁雷重新对作品进行了构思,运用“影子”“一音多声”等理念来加强作品声部之间的音高有机结合与音色组合之间的层次关系,充分体现了其创作思路和手法在不断拓宽。在下文中,笔者将从作品整体结构出发,对其蒙古音乐素材及处理手法、音高组织方式进行诠释与分析,探讨梁雷如何将蒙古族的音乐语言通过西方的作曲技法进行吟唱,从而形成新颖且富于个性的音乐语言。

一、整体结构

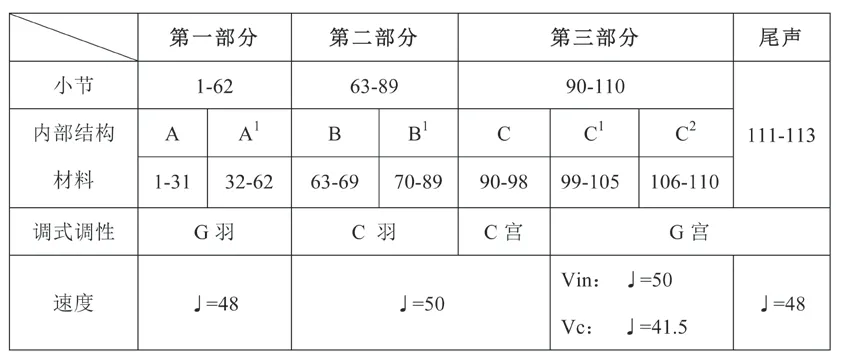

作品《戈壁赞》呈现出三分性的结构特征,段落的划分也较为明显,这一点在乐谱上除了作曲家刻意标记的段落线,还可以通过作品内部的音乐材料以及调性中心来划分。作曲家通过不同音乐参数的有机结合,将长调与短歌并置,又把不同的速度兼用齐驱,创造了独有的“紧张”与“期待”。

如表1所示,《戈壁赞》由三个部分构成,从音高组织与结构原则上可将其划分为并列性质的三个部分,若从调性中心上看,该作品由第一部分中心音“G”开始,到第二部分中心音转入“C”,最后一部分又回归到以“G”为中心。因此这里的调性中心表现出三部性的结构原则,与其他音乐材料形成了并置错位的现象。再看每部分的调式,前两部分为羽调式,最后一部分是宫调式,因此调式布局特点又可分为二分性的结构。作曲家通过调性与调式不断进行交接替换,有意进行错位,调式与调性中心环环相扣,首尾呼应,为作品循序渐进的发展提供了材料基础,同时也为作品的整体增添了一种天然的结构力与黏合剂,加强了作品各个部分的关联与统一性。(见图1)

表1 《戈壁赞》结构图示

图1 调式调性布局图示

除了音乐材料、调性调式的交叉叠置,在第三部分中,梁雷还将不同声部的速度进行并置——旋律置于大提琴声部并以“♩=41.5”的速度进行,而其他三个声部的流动音型及四度泛音滑奏则以“♩=50”的速度与之对置,两个声部层次的速度比例为5∶6。(见谱例1)

谱例1 《戈壁赞》第99小节

从本质上讲,完全精准且同时演奏这样的速度对于演奏家来说是一个相当大的挑战,而且这两种速度的比例关系为5∶6,因此可以说这个挑战基本上不可能完成。然而,我们在谱面上可以发现,虽然大提琴声部与上方三声部的节拍都是拍,但是在大提琴声部的上方有一行类似于辅助性质的节奏谱表,而且节拍的设置是拍,节奏也显示出较为简单的韵律特征,辅助谱表的加入为演奏家的演奏提供极大的方便。这种做法类似于卡特④艾利奥特·卡特(Elliott Carter,1908—2012),美国作曲家,创作并使用了“metric modulation”手法。的速度转换理论——在两种速度之间通过不同节拍进行转换。在谱例1中,虽然并不是两种不同速度之间的转换,而是两种不同速度的叠置,但是梁雷也是通过节拍比例与速度比例的关系来达到理想的平衡。首先,我们清楚两个声部的速度以及节拍的比例为6∶5,因此可以算出各声部演奏一小节所需要的时间,即上方三声部:60÷50×6=7.2(s),大提琴声部:60÷41.5×5≈7.2(s),在这两种速度下演奏1小节所需要的时间几乎是相同的,所以演奏员在演奏时就没有速度不一致的困扰。

二、蒙古音乐素材及处理手法

(一)长调元素

长调是蒙古族人民在长期游牧生产劳动中所创造的民歌体裁。长调民歌音调高亢,音域宽广,旋律起伏较大,节奏自由而悠长,多采用复合式节拍,同时喜用“诺古拉”颤音⑤“诺古拉”一词为蒙古语“折回”“弯转”之意,是一种围绕骨干音的颤音装饰。的装饰手法点缀旋律,曲调长短相济,疏密有致。

在《戈壁赞》的第三部分,作曲家将自己非常喜欢的一首呼伦贝尔地区的民歌——《夜空》引入其中。(见谱例2)

谱例2 呼伦贝尔民歌《夜空》

谱例2为呼伦贝尔民歌《夜空》的完整曲调。《夜空》共有13小节,原曲为降E宫调式,音域宽广,旋律多为大跳,起伏悠扬,节拍以拍为主(后两小节变为拍),是一首典型的蒙古长调。梁雷将整首民歌的旋律、节奏、节拍进行提炼与融合,最终运用于《戈壁赞》之中。(见谱例3)

谱例3 《戈壁赞》第90—98小节

谱例3所呈示的是长调《夜空》出现在《戈壁赞》中的形态,可以看出调式调性由降E宫变为C宫,旋律上并未完全截取,而是对一些装饰性的音符进行删减与改变,但整体轮廓形态基本一致。在节奏上也做了一些细腻的变化处理,这种精细节奏的加入凸显出该长调此刻更为器乐化的旋律特征,同时也赋予了长调更具自由化的歌唱性。节拍在原有拍的基础上更加多变,如第96—97小节的节拍采用多种节拍的混合,节拍重音的偏离使得线条的律动更加自由与舒展,节奏节拍细腻频繁的变化也进一步凸显出长调音乐特有的婉转悠扬。谱例3中,除了在旋律、节拍、节奏上的变化,作曲家还增加了大提琴声部,并于大提琴奏出五度音程作为持续的和声背景,加上由小提琴声部奏出的长调旋律线条,便形成了这种持续低音+高声部旋律的“呼麦”形式,这亦是对下文提到的“潮尔”元素的运用。

作品中除了作曲家对蒙古族现有长调民歌的直接引用,还将长调中的特性因素进行提炼与升华,如将头音、“诺古拉”颤音等元素融于旋律之中。作品第33—36小节,第一小提琴由bE音滑入C音引入,并奏出了华彩性的“诺古拉”颤音,小提琴极富表现力的揉弦赋予了旋律更为温暖的音色,仿佛是广袤苍茫草原上的马头琴声,填抹了长音线条的苍白。(见谱例4)

谱例4 《戈壁赞》第33—36小节

谱例4中,若只看旋律的骨干音——C、D、bB,则显得线条十分苍白,作曲家对主要音进行“长调化”的装饰后,旋律便显得格外具有歌唱性与线条感。首先,作曲家以三度滑音在小提琴G弦上引入旋律,以此来模仿马头琴演奏时的头音。其次,在之后的旋律片段中,作曲家又运用小三度颤音与大二度颤音的形式来呈示蒙古族长调中的“诺古拉”颤音。值得注意的是,由于民间音乐的音高律制与十二平均律的差别,作曲家特意采用了四分之一音的微分音进行颤音装饰,也更为纯正地赋予了这段旋律浓浓的蒙古味。除了“诺古拉”颤音及头音具有典型的长调特点,节拍的混合也是长调音乐的重要特征。《戈壁赞》在节拍上使用了大量的混合节拍,在谱例4中,节拍先后经历了拍和拍,最后又回到了拍上。加上节奏的自由精细化地处理,进一步凸显出梁雷对蒙古音乐处理手法上的娴熟和作曲功底的深厚。

(二)潮尔元素

在蒙古族民间音乐中,潮尔(chor)包含两种含义,其一是作为一件乐器,据目前考证,该乐器为马头琴的前身,两者音色相似,但音量上不及马头琴,游走于科尔沁大草原的色拉西(1887—1968)就是蒙古族出色的潮尔演奏家。其二是指两个或两个以上多声部音乐形式概念的总称。也就是说潮尔是对某一具体音响共振现象的俗称或泛指,也可理解为一种两声部的和音形式,其中上声部为旋律,下声部做持续低音。潮尔音乐的种类又分为浩林·潮尔、潮林哆、冒顿·潮尔、托布秀儿和乌他顺·潮尔五种⑥参见李世相:《“潮尔”现象对蒙古族音乐风格的影响》,《中国音乐学》,2003年,第3期,第66-72页。。

《戈壁赞》予我留下最深刻的印象就丰富的音响效果,仅仅四件乐器,为什么其音响效果如此丰富?在其后的研究中发现,作曲家是通过多种音色的处理叠加,当然还有对潮尔元素的运用与借鉴,如持续低音加上旋律、持续性滑音与自然泛音的结合。如果说前者是对潮尔音乐形态的模仿,那么后者便是对潮尔音乐进一步的凝练与升华。(见谱例5)

谱例5所示便是持续低音加上旋律和持续性滑音与泛音相结合的片段。不同于长调的横向线性形态,潮尔具有纵向的和音特征,从上两小节中可以看出旋律线条是在大提琴上陈述,同时大提琴也在做持续低音,这便形成了持续低音加上旋律的形式。再观察上方三个声部,又可将其分为两个层次,第一层为第一小提琴声部琶音式织体奏出的自然八度泛音,第二层为第二小提琴与中提琴以固定节奏模式滑奏出的和声性四度泛音,这两个层次虽然不是潮尔音乐中旋律+低音的典型模式,但其叠合性的思维却与其如出一辙,只是此时持续的声部不是长音而是泛音滑奏,赋予了潮尔音乐更为灵活的形式以及更加深层的内涵。加上大提琴声部,一共构成了三个声部层。在这三个层次中,由于不同泛音的运用,这段音乐呈现出更为广阔的背景和丰满度,多个对比性材料以及演奏法上的同存并置,也进一步发展了潮尔的对比多声思维,同时亦不失潮尔音乐的纵向思维及和音特征。

谱例5 《戈壁赞》第101—102小节

(三)萨满音乐元素

萨满音乐属于宗教音乐的范畴,起源于原始氏族社会化的图腾崇拜和巫术,是具有萨满信仰的人群求神祈福的一种仪式。作为一种音乐形式融合了乐、舞、歌三种体裁,类似于西方的悲剧或者中国的唐大曲,通常用于大型的宗教祭祀活动。不同地域均有不同的萨满音乐特征,仅在我国就有新疆萨满、东北萨满和蒙古萨满⑦蒙古萨满根据部落的分布而细分为多种,由于战争以及政治者统治原因,蒙古的萨满信仰及其祭祀活动遭到了严重的破坏,科尔沁草原一带由于地理位置偏远,因此,成为蒙古萨满信仰活动最后的遗存之地,它融合了科尔沁蒙古萨满祭祀仪式以游牧与农耕文化相结合的边缘文化特征,其祭祀音乐也具有典型蒙古音乐的特点。等等。在蒙古萨满祭祀的音乐形式中,以神歌配鼓点作为标志,其鼓点的节奏节拍又因不同乐器而复杂多样,基本特点为固定节奏加上附点、切分等。除了节拍节奏,在神歌的旋律上,它继续保持了浓郁的蒙古族音乐风格,科尔沁蒙古萨满的叙事神歌,无论在旋律进行或是节奏节拍上均有较强的歌唱性,是蒙古族音乐文化中的独具特色的艺术类型。

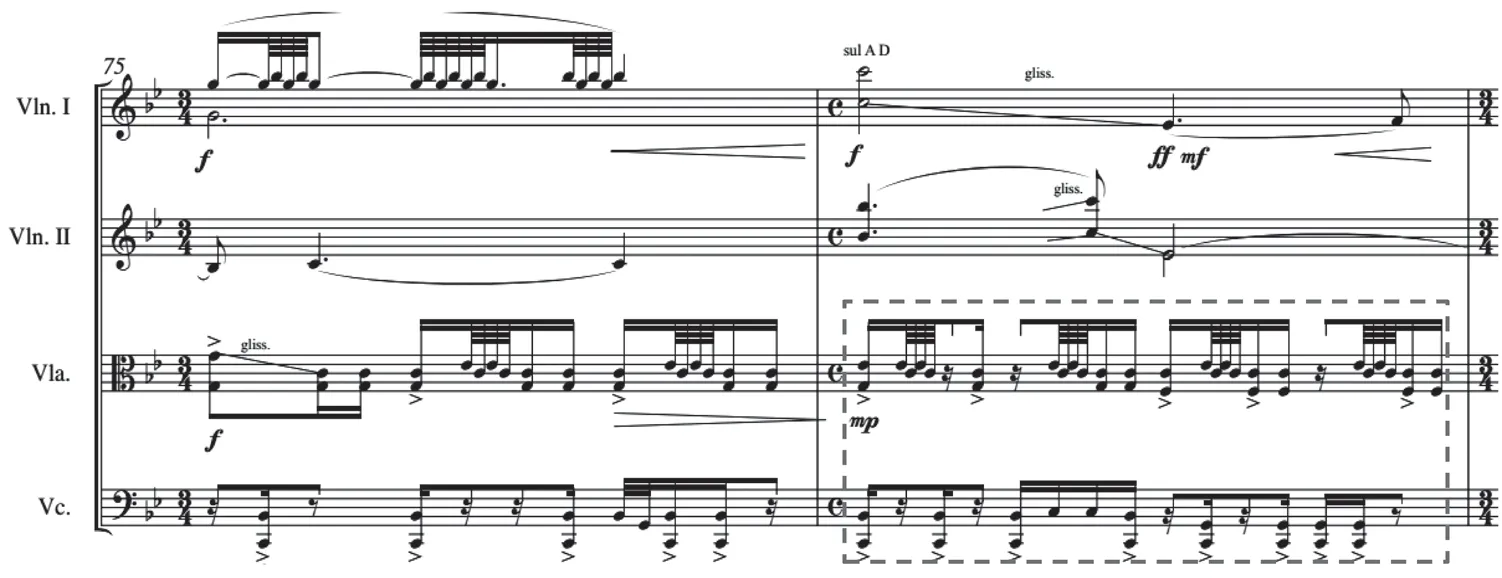

梁雷在《戈壁赞》的中段将具有蒙古族音乐元素的萨满音乐融入其中,也由此掀起整首作品的高潮。首先在节奏节拍上,作曲家在中段使用了大量的切分性节奏,这种切分的节奏再结合上文中提到的滑音和颤音等长调元素,体现出蒙古萨满舞曲的特征,从作品的整体结构上看,也是烘托高潮的主要手段之一。

谱例6 《戈壁赞》第75—76小节

谱例6中大提琴与中提琴持续奏出的切分节奏和音,互补性的节奏将两个声部的音符都能在彼此的音符间隙中清晰地奏出,由此获得了更为密集和动力化的音响效果。其次,在第二部分中,作曲家多次于大提琴上使用了一种非常规的演奏法——左手击弦(L.H.)奏法,试图挖掘出丰富多样的音色。该奏法采用左手手指击打指板中央位置,随后立即制音,发出一种具有洪亮共鸣的打击乐音色,作曲家以此来模仿萨满仪式音乐中的打击乐鼓点重拍的出现。此种音色在作品中每每出现都会有滑音或泛音的音色相随,多种音色的对置与融合,将音乐的情绪推向高潮。(见谱例7)

谱例7 《戈壁赞》第79—80小节

总而言之,在该作品中,作曲家从不同方面、以不同形式体现出蒙古音乐的不同元素,长调、潮尔、萨满音乐均在作品中占据重要位置,且均以不同的姿态呈现,而作曲家新颖且个性化的处理手法是音乐组织的核心凝聚力,也是作品风格特征以及创作意义的重要体现。

三、音高组织方式

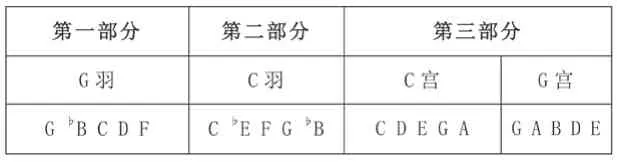

优秀音乐作品的产生,无一例外都是将各种音乐参数有机结合,特别是在现代音乐中,各种音乐表现参数的功能演变对作品整体曲式结构的生成起着至关重要的作用。如何深挖这些音乐参数在作品中的内在逻辑和演变关系,音高材料和组织方式成了解开这个问题的关键密钥。对于《戈壁赞》这首作品的音高材料,作曲家采用了中国传统的五声音阶材料,考虑到民间曲调的律制问题,在五声音阶的基础上又加入了微分音因素。作曲家本人曾这样说过:“《戈壁赞》这首作品是‘蒙古音乐+Thomas Tallis’⑧托马斯·塔利斯(Thomas Tallis),英国文艺复兴时期作曲家,在合唱音乐中占有重要地位,被认为是英国最伟大的作曲家之一。,西方音乐发展到Thomas Tallis(比如他的motets),还没有功能性和声,但恰恰如此,这是一段非常有趣的探索时期。”⑨引自本人与梁雷交流的邮件。正如作曲家梁雷所言,这首作品的横向旋律线条多类似于蒙古音乐中的长调或短歌;而在纵向音高结构上并没有以功能性的和声进行作为建构方式,在这里作曲家借鉴了文艺复兴时期线对线的对位方式,将对位的旋律由圣咏换成了蒙古族长调,此时就形成红酒瓶内装白酒的奇妙现象——将蒙古族长调用西方文艺复兴时期的对位法进行组织。梁雷本人也形容这首作品是在试图探寻不同地域、不同时间音乐文化的有趣对话。通过对作品的分析以及上文中曲式结构的总结,可将其音高材料进行归纳,总结出作品整体的音高材料布局。(见表2)

表2 《戈壁赞》音高材料布局

(一)贯穿性材料的使用

这里说的贯穿性材料是作品第一部分的主题材料,而贯穿的范围也只限于这个部分。《戈壁赞》的第一部分(第1—62小节)可分为两个段落,第一段落(第1—31小节)形态基本上都是由小提琴奏出单声部旋律,剩余声部充当背景或是流音式的辅助;第二段落(第32—62小节)则是由四件乐器共同诠释。进一步观察第二段落的音高组织时,会在其中发现第一段落旋律的重现,这种再现的形态并不完全与第一部分中的旋律相同,而是采用了旋律的原型、倒影、逆行等多种形式作为新的线条。因此,单从听觉上并不能判断两个段落之间的音高关系,需要对谱面进行详细的解读与标记,下文就将通过对谱例的逐个分析来对这种贯穿性的音高结构进行一一揭示。

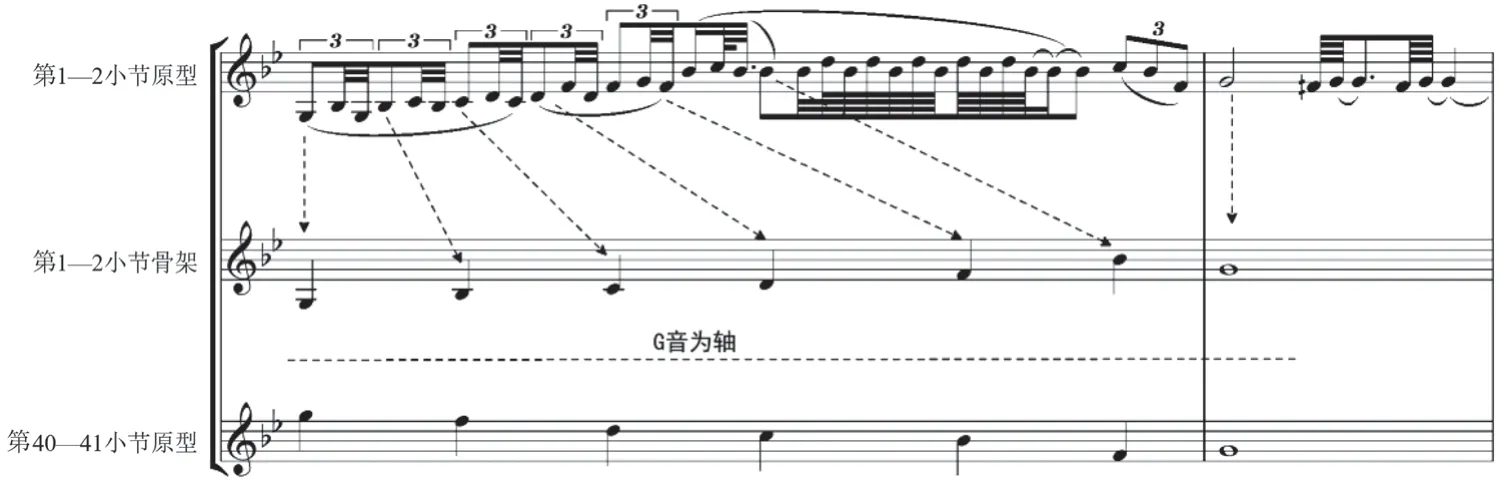

谱例8 《戈壁赞》第1—2小节与第40—41小节倒影关系

谱例8是运用骨干音提取的还原思维将第1—2小节与第40—41小节进行比较,通过对第1—2两小节的还原,可以看出其背景骨架就是一个上行的音阶进行——由小字组的G开始到小字一组的G结束;再反观第40—41两小节,其原型正是一条音阶的下行,而这条音阶也是从小字二组的G音开始至小字一组的G音结束,由此就很容易可以看出两个线条的关系——以G音为轴的原型与其自身的倒影(在音阶范围内)。也就是说以G音为对称轴,第40—41两小节呈示的正是第1—2两小节的倒影,具体的音高对应关系可在谱例8中详看。除了主题材料的倒影形式,还存在通过节奏的自由伸缩来改变旋律的外形,其中音高是不做变化的,即原型的形式,如谱例9,第9—10小节与第42—43小节的音高对应关系。

谱例9 《戈壁赞》第9—10小节与第42—43小节原型关系

谱例9所呈示的是第9—10两小节与第42—43两个小节之间的关系。虽然这两条旋律在外形上看似并无关系,特别是节奏方面,但是通过观察其音高,可以很明显地发现两条旋律的音高均为一致。通过箭头将两条旋律之间的骨干音,甚至装饰音进行一一对应,很容易得出一个结论:第42—43两小节通过节奏的伸缩,运用了第9—10小节音高的原型形式。除此之外,还有的地方运用了之前旋律线条的逆行,并与其他声部形成良好的对位关系。

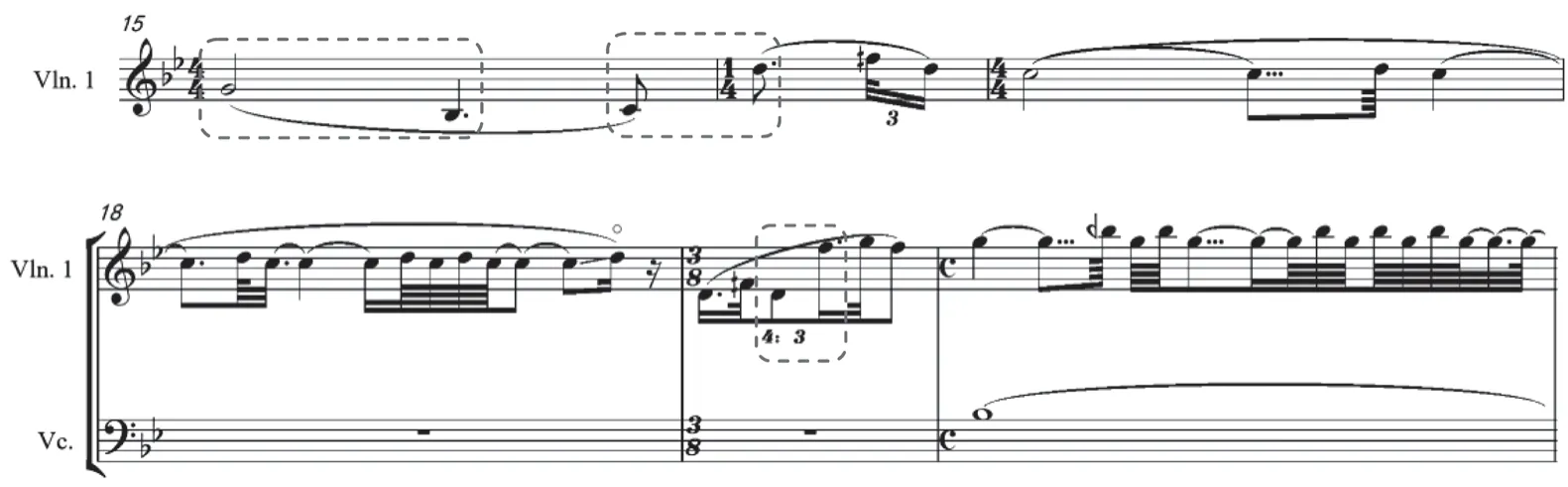

谱例10a 《戈壁赞》第15—21小节与第50—54小节

谱例10b 《戈壁赞》第15—21小节与第50—54小节逆行关系

谱例10a是第15—21小节和第50—54小节的原型,其中第15—21小节由小提琴奏出,第50—54小节由大提琴陈述。跟之前不同的是,这两支线条表面上并没有直接的关系,只是在装饰音的形态上有相似之处,但通过对其进行骨干音的提取,两条冗长的旋律即变为了精简的线条。此刻,将上方线条的第一个音级与下方线条最后一个音级对应,以此类推,上方第二个音级与下方倒数第二个音级对应等等,这样就非常容易发现两条旋律之间的秘密,解开旋律中隐藏的密码——即第50—54小节与第15—21小节的两条旋律表现为逆行的关系,旋律中具体的音高对应关系。(见谱例10b)

通过以上各种不同谱例的揭示,可以看出一开始的长调旋律在第一部分中以不同的形式贯穿,各种不同形态的呈示在为作品发展提供对比因素的同时,也加强了音乐运动中音高结构的统一,这种对有限材料的运用离不开作曲家的精心设计,使其各种形态在没有和声逻辑支持的前提下,以良好的对位关系和支声思维获得了丰满优质的音响效果,进一步构筑了音高结构的基础,加强了乐曲趋于统一的结构力。

(二)旋律的“翱翔”与“呼吸”

在梁雷的构思与写作中,旋律线条的塑造一直占据首要位置,这也是他区别于西方现代作曲家的一个方面。然而在对旋律的运用和理解上,又不同于许多华人作曲家。他有意避免旋律的传统句法、易唱性和它一目了然的民族性,而是更关注旋律本身的姿态、呼吸和一种“抽象的美”。“在蒙古族的音乐中,当地人们会将其旋律比喻为‘翱翔在空中的雄鹰’,雄鹰在高空翱翔时,时而高空盘旋,时而陡转方向,俯冲而下。”⑩班丽霞:《一位拥抱世界的行者》,《人民音乐》,2008年,第1期,第40-43页。因受此启发,梁雷在创作时将旋律也赋予了一种“翱翔”的姿态,作品《戈壁赞》也不例外。创作时,梁雷将每个旋律片段,甚至具体的乐句选择一个固定的音高空间,在这个固定的音高空间内,任由旋律自由发展,不受传统节奏与句法的约束,有时逐步上升,有时陡然下降,作品中,很多地方都有这种“翱翔式”的旋律线条。

谱例11 《戈壁赞》第15—20小节

在谱例11中,旋律由小字一组的G开始进入,随后俯冲至小字组的B,继而又经过小字一组的C上跳至小字二组D,犹如苍鹰翱翔振翅而上,直插云霄。在第19小节中,甚至出现了十度的上行大跳音程,这种音程的大跳与蒙古音乐中特有的“诺古拉”颤音结合,使得旋律呈现出婉转悠扬的同时,又增添了横向线条的张力,动静结合,相得益彰。

谱例12 《戈壁赞》第63—68小节

谱例12是中部的开始部分,由第二小提琴奏出短歌似的旋律,其中的旋律形态虽较之长调略显工整,但依旧保持了“翱翔”的形态特征。旋律滑奏出g2引入,随后下跳五度至b1,并级进停留在c2音上;第二乐节以三连音开始迂回下行后又上跳至f2,在第66—67小节再次由g2跳至e1,随后逐渐级进上升进入c2,最终陡然俯冲而下,在经历c1之后,停留在了e1音级上。可以发现不论是悠长的长调旋律还是格律般的短歌线条,梁雷都将其塑造为一种自由又紧张的有机体,将“至静”与“至动”有机糅合的同时又极力对比,寓意着中国古代文人过犹不及的中庸哲学。

《戈壁赞》中还清楚地表现出梁雷的“呼吸(breathing)”观念,即旋律的流动如同人的呼吸过程,该理念受启于古印度哲学书籍《大智度论》,书中论述了16种不同的呼吸状态,给梁雷留下了深刻的印象。据此,梁雷提出:“旋律,能否用最精确的细节来量化如此细微的过程?能否像呼吸一样,既是自由的、松弛的,又是迫切紧要的、必然的?”⑪同注⑩。因为这个问题,梁雷在构思很多作品时,都会带着这个“呼吸”问题进行思考。说到这里,不得不提梁雷发明的严格记谱法,“他对旋律中的装饰音有很仔细的记谱,精确的程度达到了专业学者们可以根据他的记谱来判断所记录的是内蒙古哪一个盟的音乐的装饰音”⑫洛秦:《百川汇流的声音——作曲家梁雷的人文叙事》,上海:上海音乐学院出版社,2020年,第82页。。在《戈壁赞》的谱面上,我们可以看到作曲家将力度、表情、节拍、节奏等多种参数记录得十分精细,但音响效果听起来却是出奇的流动、自然,如同没有固定模式的散板一般自由呼吸。

在作品的最后一部分中,民歌《夜空》的旋律经过节拍的转换以及精细的节奏记谱,呼吸点十分明显,自由流动,小提琴通过快慢、长短、深浅、停顿等多方面来度量自己的呼吸,旋律上有着丰富的表现力。由于在上文的谱例3中已有展示,这里不再列出谱例。

(三)支声思维——“影子”的运用

关于“影子”一词,是梁雷自己命名的一种创作理念——受启于亚洲支声复调音乐中多声部之间的关系。他曾谈道:“我很爱好蒙古和日本等亚洲传统支声复调音乐中不同声部之间离与合的辩证关系。在这种音乐中,一个主要线条及其伴奏的功能相互转换,而且在时间上往往是不同步的甚至是错位的。它们之间不仅可以同声运动,而且可以自己独立运动,我把始终起变化作用的线条称之为‘影子’,并将这个理念应用到音乐的其他参数里,从而创造出‘旋律之影’‘和声之影’‘音色之影’‘节奏之影’以及‘时间之影’。”⑬梁雷:《对我深有影响的几个体验和一些创作想法》,《人民音乐》,2012年,第1期,第10-11页。简而言之,就是在时间上不同步,甚至是错位的,可以同声运动,也可以独自运动,且不断变化功能的线条,两条线条相互映射,彼此影响。梁雷也在其他作品中对“影子”观念有着较多的运用,如弦乐队作品《镜》(Verge,2009)、交响乐队作品《千山万水》(A Thousand Mountains A Million Streams,2017)等。

《戈壁赞》中的每个部分都渗透着“影子”的理念,其中在第一部分较为集中地使用,特别是作品的第40—62小节,作曲家一直运用“影子”的思维观念构思多声部横向线条之间的结合。在第40—62小节中有两对来自“主声部与副声部”⑭Liang Lei.Gobi Gloria.Schott Music corporation,2007, p.5.之间持续性的对话,它们之间的组合不断变化又相互模仿,将本身的旋律、节奏、音色映射给对方,然而两个声部呈现的外形状态又不相同,这便是“影子”观念下的“本体”与“影子”。(见谱例13)

在谱例13四个声部同时陈述的过程中,第一小提琴与第二小提琴为一对主声部和副声部,第一小提琴在第41小节处奏出长音持续的F音,第二小提琴同时奏出了不同形态——二度颤音装饰的F音与第一小提琴进行呼应与跟随,其后在第42—43小节两声部进一步模仿与呼应,但两个线条本身的外形却大不相同。究其原因,是由于音区、节奏、演奏法等多个方面的不同,这样便导致了两个线条并不像传统模仿或支声复调那样,它既同时进行,又通过节奏音色等方面的对比来凸显各自线条的独立性,此时便是一种支声思维与模仿思维的结合应用。因此梁雷以“影子”给予命名再恰当不过,每个声部均为前一声部的影子,这些影子线条通过蒙古音调特有的长音及颤音装饰,将苍茫质朴的音乐形象刻画得淋漓尽致。

谱例13 《戈壁赞》第40—43小节

谱例14 《戈壁赞》第44—47小节

谱例14是作品的第44—47小节,此时原本两把小提琴组合成的一对声部变成了由第一小提琴与中提琴声部、第二小提琴与大提琴声部两对声部。在谱例中为了更方便谱例上的标记,特将第46—47两个小节的中提琴声部与第二小提琴声部调换了位置,从图中能够看得很清楚,两对声部,四支线条,两两呼应相交,时而并置进行,时而形成“鱼咬尾”的模仿效果,不同声部的处理,造就了多重线条结合的丰富音响,加之富有蒙古味道的“诺古拉”颤音,以及滑音和长音持续等特性元素的使用,声部之间的映射特征更加明晰,完美地塑造了蒙古音乐的个性音响。

谱例15 《戈壁赞》第48—54小节

谱例15中,从第48小节开始,两对声部又重新组合,由第一小提琴与第二小提琴一组,其中第一小提琴为主声部,第二小提琴为副声部;另一对声部由大提琴和中提琴组合而成,其中,大提琴为主声部,中提琴为副声部。在这里作曲家也在谱面强调,两个副声部——中提琴和第二小提琴需要将柔和的声音适当地放大以达到理想的平衡效果。值得注意的是在第53小节处,原本的主声部变成了副声部,而之前的副声部也变成了主声部,虽然主声部与副声部旋律中的骨干音都是一样的,但是作曲家将两条主声部的力度标记为“f与ff”,而副声部的力度标记为“mp和p”。在这里,作曲家显然是想进一步强调中提琴和第二小提琴的线条,加强四个声部的平衡,也造就了每个声部间的此起彼伏。

无独有偶,除了梁雷,出生于内蒙古的秦文琛亦受到蒙古音乐与藏区民间音乐的影响,作品中常用一种“宽线条”的技法。“宽线条”不是微复调,也不是支声复调,它的众多声部在大的方向上是一致的,只是演奏同一条旋律时出现刻意设计的“不精确”造成大片错位的音响。⑮参见周勤如、郭赟记录整理:《与作曲家秦文琛谈音乐创作》,《中央音乐学院学报》,2016年,第2期,第3-18+52页。秦文琛在为弦乐器而作的《幽歌Ⅰ》、小提琴协奏曲《山际线》等作品中使用了该技法。另一位作曲家——叶国辉在管弦乐的创作中也常用一种类似微复调的技术,但它又有别于微复调。如在为交响乐队而作的《晚秋》中,作曲家其实是想以该手段来还原中国民间音乐中“齐奏不齐”的现象,因此在节奏、音高、织体等参数上的种种设计都是基于这样一个目的。由此可见,上述三位作曲家在创作时不仅注意音乐的线条形态,同时也对民间音乐的演奏环境予以关注,无论是“齐奏不齐”的现象还是藏族经文咏唱的回声,抑或是蒙古音乐的支声都被作曲家所考虑,最终均以崭新的姿态——线条的有机融合体现在作品之中。

(四)对比复调的运用

在上文中,主要分析说明了两对主声部与副声部形成的“影子”,虽然主声部与副声部是两个形态不同的旋律线条,但归根结底它们之间还是同声运动——骨干音相同,属于支声的范畴。当面对两条主声部线条或者两条副声部线条时,那么它们之间的关系便不再是同声运用的支声形态,而是两条不同线条旋律的有机结合,那么由此就出现了两对主声部或两对副声部之间的对位。

谱例16 《戈壁赞》第46—55小节第一小提琴声部与大提琴声部

谱例16为作品第46—55小节的第一小提琴声部与大提琴声部,在这里它们分别代表着两条主声部进行结合对位,可以看出两条旋律并不是遵循巴洛克时期点对点的对位方式,其对位方式更倾向于文艺复兴时期宗教体裁的无伴奏合唱,也就是“线条对位风格”,只不过此时的对位旋律由圣咏换成了具有蒙古音乐味道的长调,更多的是突出线条之间的互补与对比,复杂多变的节拍节奏为散文式的流态旋律提供了基础,纵向上并没有遵循传统和声思维下的逻辑原则。作曲家将本来横向发展的旋律发展为纵向对位线条的有机结合,充分凸显了对材料的节省与精炼,也进一步使得作品在音高材料上贯穿始终,在结构上浑然天成。再观察两支线条的织体,它采用了对置式为主,烘托式与呼应式为辅的织体形态。多种织体的结合使用,加上两条主声部附带的副声部,虽仅有两个声部,却也呈现出丰满的音响。

除了作品的第一部分,作品的第二部分也大量地运用了对比式对位技法。由两支小提琴奏出了两条对比的对位声部,中提琴与大提琴在中低音区奏出富有动力性的切分节奏和打击乐音色,在整体上起到了丰富音响、加强音乐动力的作用。(见谱例17)

谱例17 《戈壁赞》第70—71小节

谱例17是作品的第70—71小节,可以看出四个声部的层次十分清晰,大致可分为三层,其中两个小提琴声部奏出两条对比性的线条为前两层,中提琴和大提琴一起奏出为第三层,其切分节奏为作品的发展增添动力。在第二部分中,作曲家继续使用线条式的对位,但并没有对不协和音程故意规避,而是在弦乐四重奏音色高度融合的基础上,通过节奏的自由伸缩为旋律音高找到合适的“落脚点”;在织体上则以对比式和呼应式为主,其中在某些节点,还会有相同的音高同时出现,这又使人想起作曲家之前用的支声思维,所以此时的对比复调中又隐含了支声复调的因素,可谓两者的有机结合。

结 语

梁雷的弦乐四重奏《戈壁赞》是一首富含蒙古元素的作品,而素材作为一部作品的活水之源,很显然为梁雷提供了主要创作的灵感。通过对作品“蒙古音乐”素材及其处理手法的探究,可以发现“蒙古音乐”元素并不是运用于作品的局部,而是整部作品的基础。在长调元素的运用中,梁雷引用了一首呼伦贝尔地区的民歌《夜空》作为作品第三部分的主题,可以说是直接“取其材”。而在其他的结构层次中,作曲家又通过自己对“蒙古音乐”的解构,提取出长调和潮尔音乐的特性因素,从而创作出富有浓郁长调特征的旋律,以自己的创作手法塑造出新的形态,可以说是“塑其型”。

作品的音高素材虽只有简单的五声音阶,但作曲家灵活运用多种组织手段,并适量加入微分音,通过调性与调式不断进行交接替换,首尾呼应,使得作品在兼具结构力的同时又不失民族韵味。在组织方式上,除了对核心材料的贯穿使用和蒙古长调的重新塑造,作曲家将其“影子”的创作理念运用其中,且贯穿始终,这种手法将原本就相融的弦乐音色进行错位,加之多种演奏法提供的音色变化,使得作品音响在饱满的同时,又有声部之间的对比与呼应。除了用“影子”理念进行组织,作曲家还独具匠心地运用文艺复兴时期的线条对位与蒙古长调进行结合,从而营造出一种不同时空、不同音乐文化的有趣对话。作品在纵向上通过节奏的自由伸缩使得声部之间呈现出对置、烘托与呼应的织体关系。

《戈壁赞》以其朴素、深情和纯粹的美创造出一种与沙漠戈壁相适称的空间和时间的永恒感,同时也为弦乐四重奏的未来带来了新的可能性。通过上文的研究,可以看出梁雷在创作技法和理念上是非常新颖且富于个性的,这些均体现出作曲家自己独到的思考与多元文化之间的互文关系。诚如哈佛大学裘陵维女士在《桥上的风景——梁雷的音乐人生》一文中所言:“他运用在西方学到的创作技术,用新的手法演绎传统,让传统以新的面孔出现,打破新与旧、传统与现代、东方与西方的二元对立,不是简单地重复,也不是沿着特定的套路加以美化和变奏,而是赋予了传统文化崭新的灵气,使得它们从经年的沉沦中脱颖而出,重放异彩。”⑯同注⑫。《戈壁赞》不正恰如其分地予以表达?