借鉴 突破 探寻

——音乐理论话语体系构建语境下的聊斋俚曲曲牌【耍孩儿】本体分析路径

○ 刘 楠 杨 乐 董 蕾

几年前,学者黄宗权与著名音乐人老锣曾在中央音乐学院举办的中国民族民间音乐周活动上展开了一场关于中国音乐的争辩。争论过程中老锣再次抛出了他曾经在媒体中发表过的观点:“看看中国音乐学院里教授作曲的方式吧,不仅体系是西方的,连教材也是西方的。他们对‘中国音乐作曲’,毫无概念。”①〔德〕老锣:《中国音乐文化正在被选秀节目吞噬》,中国音乐网(http://www.chnmusic.cn/yypl/2016/0411/3101.html),2016年4月11日。这当然有些夸大其词,体系与教材是西方的并不意味着我们的作曲家对中国音乐作曲毫无概念,但当我们试图回答并反驳这个问题时却不得不反思为何我们的音乐文化与音乐教育会遭遇如此质疑?对这一问题的深层追问则涉及我们是否拥有独特的理论话语体系,特别是在音乐构成层面,我们是否拥有自己独特的创作理论话语体系。

近年来,关于中国音乐理论话语体系的讨论成为学术界的一个热点,国内的学者“对于建立中国传统音乐理论话语体系的必要性问题,已在音乐界形成了广泛的共识”②郑俊晖:《砥砺前行谱新篇——第二届中国音乐理论话语体系(传统音乐)学术研讨会述评》,《中国音乐学》,2019年,第1期,第135页。。在建设的操作层面,周青青也曾在文章中明确地给出了观点:“如果没有音乐技术理论体系的完整建设,我认为我国音乐理论话语体系的构建就无从谈起。”③周青青:《音乐技术理论体系的完整建设是构建中国音乐理论话语体系的基础》,《人民音乐》,2018年,第3期,第40页。这些观点直指音乐理论话语体系建设的基础层面,同时也表明了对传统音乐本体分析、研究和总结的重要性。

因而,传统音乐的本体分析也受到很多学者的关注,并在本体研究的过程中发现了一些特别是在分析层面中存在的问题。张伯瑜就曾在文章中谈道:“中国传统音乐研究,除了某些乐种具有典型并独特的作品结构外,大部分音乐作品的分析,与其说是分析,其实仅限于一般性的描述。”④张伯瑜:《论民族音乐学视野下的音乐本体分析:结构与认知》,《南京艺术学院学报(音乐与表演)》,2014年,第4期,第1页。孙婕也认为:“对乐曲(或曲牌)内部结构作微观性分析,是我国传统音乐分析理论中的薄弱环节。”⑤孙婕:《中西音乐分析方法的综合运用——布依族“小打音乐”曲式结构研究》,《中国音乐》,2014年,第4期,第192页。针对这些问题或是薄弱环节,很难有一个形而上的统一理论或方法用以解决问题和修补薄弱环节,唯一的方式只能来源于对传统音乐作品形而下的具体分析和对分析结果的不断积累与研究总结。

基于以上认识,笔者结合自己对聊斋俚曲的研究,并以这一体裁中运用最广泛的【耍孩儿】曲牌为例对其音乐本体进行再分析与再思考。笔者首先对涉及该曲牌的音乐本体分析的代表性研究成果作梳理和评述;之后,在这些研究的基础之上作再分析尝试,尽可能地呈现曲牌音乐本体的真实结构,探寻音乐本体构建的独特思维和发展逻辑;最后,笔者从话语权构建的角度总结分析经验,提出对传统音乐本体分析路径的个人见解。

一、【耍孩儿】曲牌的音乐本体分析研究现状与述评

聊斋俚曲在2006年被列为国家第一批非物质文化遗产,是蒲松龄根据当时流行的曲牌曲调填词而成的一种艺术体裁,作为清代的大文学家,蒲松龄填写的唱词有很高的艺术价值,其音乐虽非蒲松龄所创,但却较完整地呈现了当时的时代特点,也因此聊斋俚曲被称为明清时期的活化石。

在聊斋俚曲中,最受蒲松龄喜爱的曲牌为【耍孩儿】,有学者曾统计“在十六种俚曲中,有十二种唱本里使用了【耍孩儿】,其中还有四种俚曲是由【耍孩儿】单独成篇的。在全部俚曲唱词3 030段中,仅【耍孩儿】就有1 388段,占全部唱词总数的45.8%。”⑥唐艺、陈玉琛:《聊斋俚曲音乐艺术新论》,《星海音乐学院学报》,2016年,第2期,第31页。或许是出于这样的原因,学界学者在研究聊斋俚曲特别是研究其音乐的艺术特点时多绕不开对这一曲牌的研究。本文选取的【耍孩儿】曲牌实例选自《磨难曲》第一回中的《百姓逃难》,选择此唱段则是由于学者在对聊斋俚曲【耍孩儿】曲牌进行分析研究时,也几乎都以此唱段为分析对象,极具代表性。

本【耍孩儿】曲牌唱段一板三眼,包含3小节的引子及41个小节的唱段。已有的分析研究总体上关照了这一曲牌曲式、旋律线条以及调式特征。

(一)聊斋俚曲【耍孩儿】曲牌的音乐曲体结构

系统地研究聊斋俚曲的学者陈玉琛最早在文章中对这一曲牌的音乐做了描述:“曲牌以第一乐段三大句为基础,在二、三段采用乐句重新组合的结构手法,发展为具有主—属—主性质的三段体。”⑦陈玉琛:《聊斋俚曲音乐的艺术特色》,《中国音乐》,1988年,第1期,第5页。学者陈四海在谈到这一曲牌的音乐时也曾论述到这一乐曲“采用串连式结构。它在第一乐段的基础上,在二、三段插入了新的材料,形成新的曲式结构,发展成为主—属—主的三段体曲式”⑧陈四海:《试论蒲松龄〈聊斋俚曲〉中曲牌【耍孩儿】》,《星海音乐学院学报》,1999年,第4期,第36页。。三段体特别是主—属—主的三段体这一概念是源于西方曲式体系中的概念,强调的是中间段落与前后两个段落间的对比(再现式)或三个段落之间的对比(并列)。因此有学者发现了这一描述的西方话语特点,进而在提及这一曲牌的结构时改用三部性代替三段体这一概念⑨郑刚、郑晓莹:《聊斋俚曲曲牌【耍孩儿】音乐分析》,《齐鲁艺苑》,2017年,第1期,第11;8;11页。。可见,三段体或三部性结构是学界学者对这一曲牌结构的统一认识。

(二)聊斋俚曲【耍孩儿】曲牌的旋律分析

对聊斋俚曲这一曲牌的本体分析,旋律形态分析是绕不开的一个方面。最早的旋律分析关照了这一曲牌中的音程进行和节奏特点,认为“以四度跳进和平稳的级进为主;咏叹处由六拍的拖腔构成,旋律进行增加了切分音及上行大跳”⑩同注⑦。。亦有学者在研究中关注了曲牌的特性音调,认为旋律中角音到变宫音与商音到变宫音的跳进,是曲牌出于表达内容需要而形成极具表达意义的旋律音调⑪刘晓静:《蒲松龄俚曲的调式与音调特征》,《天津音乐学院学报》,2003年,第2期,第15;14;14页。。之后,对旋律的分析则体现出更为细致的倾向。其中郑刚、郑晓莹对曲牌所作的分析中认为仅前两个小节就包含了四个曲牌有重要作用的材料:“由#C-#D-#F-#D-#C-B构成的旋律线(材料1),由#F徵-#G羽-B宫构成的‘三音组’(材料2),B宫-#F徵的四度跳进(材料3)以及切分节奏(材料4)”⑫郑刚、郑晓莹:《聊斋俚曲曲牌【耍孩儿】音乐分析》,《齐鲁艺苑》,2017年,第1期,第11;8;11页。,并认为它们是整个【耍孩儿】曲牌旋律的核心材料,从材料构成方面阐明了曲牌旋律整体在材料构成方面的统一性。

(三)聊斋俚曲【耍孩儿】曲牌的调式特征

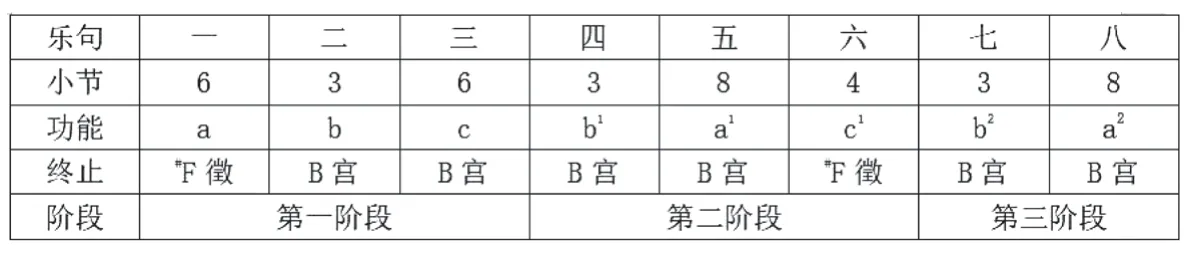

调式是学者们在分析研究这一曲牌时较少作细致阐述的一个方面,最早的研究中仅仅提到这一曲牌为宫调式,并且运用了变化音与旋宫的手法⑬同注⑦。;也有学者在文章中提及了曲牌中带有离调的色彩⑭唐宁、唐艺:《从俚曲音乐的曲式结构感情色彩析它的艺术特色》,《蒲松龄研究》,1992年,第2期,第114页。,但并未就离调现象加以展开论述;还有学者统计出这是聊斋俚曲中唯一采用七声调式的曲牌⑮刘晓静:《蒲松龄俚曲的调式与音调特征》,《天津音乐学院学报》,2003年,第2期,第15;14;14页。,并认为曲牌中变向宫音的跳进处理导致了调式交替的现象⑯刘晓静:《蒲松龄俚曲的调式与音调特征》,《天津音乐学院学报》,2003年,第2期,第15;14;14页。;更有学者在文章中用表格的方式表明了每一句终止所体现出的调式,并且发现了曲牌前两个阶段中在调式上的对称性特点。(表1截取自该文章中的表格)

表1 《聊斋俚曲曲牌【耍孩儿】音乐分析》一文中的结构分析图表⑰郑刚、郑晓莹:《聊斋俚曲曲牌【耍孩儿】音乐分析》,《齐鲁艺苑》,2017年,第1期,第11;8;11页。

以上是自20世纪80年代以来学界关注和研究聊斋俚曲的学者对【耍孩儿】曲牌所作的本体分析概况。

从话语体系构建的角度来看这些结论,的确表现出很强的西方话语色彩,如主—属—主的三段体、核心材料、离调与调式交替等。当然,这也是无法避免的,在真正的理论体系构建完整之前,我们习惯于或者说只能以西方的体系为参照。学者项阳敏锐地发现了这一现状导致的文化不自信:“若不下大力气去深挖中国音乐文化传统的深层内涵,总结中国音乐的历史发展轨迹,辨析中国音乐创作的基本规律,并在此基础上以现代学校教育的形式对这些进行类型性发展,难以跟上时代的步伐,所谓‘不自信’由此而生。”⑱项阳:《建立中国音乐理论话语体系的自觉、自信与自省》,《中国音乐学》,2018年,第1期,第10页。的确,若按照西方体系中的参照,乐曲这一主—属—主的三段体中,主与属并未体现出强烈的功能色彩,之间的呼应也缺少必然性;从核心材料的角度来看,核心材料也没有得到充分的发展变形而形成紧张性和戏剧性;从离调和调式交替的角度来看,调色彩的变化就更不明显了。难道说这是一部赝品吗?套用西方标准必然产生音乐本体特色和价值的偏颇结论,因而对传统音乐产生怀疑进而导致文化的不自信。

从分析自身的角度来看,在论述曲牌中某一本体较有特色的现象时习惯于将原因归结为该处所要表达的情绪,即将音乐本体组织维度的原因归结到非音乐本体维度,因此来自本体的逻辑规律容易被掩盖起来。这样的探究方式实际上将目的与原因相混淆,情绪是表达的目的,而不是表达技术现象产生的原因,其原因在于隐藏在技术现象后的技术规律。表达的组织方式和技术以及逻辑众多,为何是这一种而非另一种,严谨的方式是从自身的组织构成中寻找,而不是转回到表达目的加以循环解释。否则无异于放大了该现象产生的随意性因素,即如果该处不是表达该情感与内容,那么该旋律中的技术乃至风格就失去了意义,更失去了复制的必要,进而使得研究结论难以展现该风格的音响组织规律,并难以提出再现这种风格的方法与技巧,弱化了实际的可操作性。张伯瑜曾提出:“只有从音乐实践中总结,并付诸音乐实践检验,中国传统音乐理论话语体系的构建才有可能实现。”⑲同注②,第136页。但目前,将传统音乐本体的分析结论系统地指导音乐创作等实践仍是音乐理论话语体系构建中的一个短板。

最后,从分析结论的阅读受众角度来看,分析结论容易使读者形成一种潜在的印象,即聊斋俚曲中的【耍孩儿】曲牌是一首三部性、宫调式,内部素材很统一的小曲,形制简单思维亦不复杂。事实是否如此,后文将进行再分析。但在梳理这些文献的过程中,笔者发现,对音乐本体的具象研究很少成为研究的主要目的,对音乐本体的提及往往被较为简洁地带过,对本体具象、对现有理论的证实与证伪作用更鲜有思考。在构建中国音乐理论话语体系的大势之下,构建中国传统音乐的理论才是体系构建的基础。杜亚雄认为“‘中国音乐理论’就是在研究中国传统音乐的基础上,对其实践进行概括、总结出来的理论,就是‘中国传统音乐的理论’”⑳杜亚雄:《“中国音乐理论话语体系”刍议》,《音乐研究》,2018年,第2期,第8页。。那么,是时候将目光再次聚焦到作品本身了。

二、突破西方概念体系的【耍孩儿】曲牌音乐本体再分析

在这里,笔者对这一曲牌音乐本体的再分析并不打算呈现一个微观、详致并精确到每个小节每个音的分析报告,这里的再分析仅基于突破西方概念体系的角度,从结构、旋律两个方面对不同于西方话语体系之处的思维进行分析和论证。在这一过程中,尽可能寻找和总结产生传统音乐不同于西方的思维及其依据,并尝试分析传统音乐情绪表达特殊处理的本体构造依据,澄清易于产生的关于传统音乐形态简单且音乐思维亦不复杂的误解。

(一)聊斋俚曲【耍孩儿】曲牌曲体结构再分析

陈玉琛在文章中提到,【耍孩儿】的八个基本句式分别为“六、六、七、七、七、七、七、七”㉑同注⑦。。这八句与上文中摘引的表1中标示的八个乐句相吻合。西方体系中最完整的曲式基本单位是乐段,但在这里乐句作为作品的完整基本结构单位更恰当,这是由曲牌的格律决定的。因此我们没有必要在研究传统音乐曲式结构的时候,以西方话语中乐段的概念对实际作品中的乐句强行加以组合。在这一曲牌的分析中,首先需要突破的西方体系概念就是乐段,即明确曲牌音乐基本的构成单位是与唱词一致的句,而不是段。

放弃乐段这一概念的影响后,我们通过观察唱词、乐句及其它们之间相互展现出来的关系来探寻曲牌在结构上的特点。

其一,歌词的字数与相应音乐结构的长度或篇幅之间完美吻合。这里的吻合并不仅仅在于乐句层面,还在于乐句组合而形成的更高级别的结构层面。【耍孩儿】曲牌句式中的“六”或“七”表明的是每个句式中唱词的字数,也就是说,曲牌的唱词为54个字。在陈述完基本句式中前三句(六六七)时,唱词在这里运用的是结束意义的惊叹号(!),说明这是歌词的第一部分。之后,直至最后结束前全部为逗号(,),即歌词的结构分为两部分,“六六七”(19个字)是第一部分,后面的“七七七七七”(35个字)是第二部分。再来观察与之对应的音乐部分,我们能够发现,表1的前三个乐句(15个小节),在句式“六六七”陈述完毕后,音乐的素材也随之完全呈现出来了(表1中标记为a、b、c),之后的26个小节中的素材是这三个素材的再次陈述。从这一角度看,音乐应该是两个大部分,这两部分的功能也十分明确:材料的首次陈述与材料的变化再陈述。从篇幅的占比看,歌词与音乐也相当一致,第一部分的唱词占总唱词的35%,第二部分占总篇幅的65%;而呈示材料的音乐部分占整个曲牌的36%,第二部分占总篇幅的64%,十分类似逆向的黄金分割比例。

其二,不考虑唱词带来的结构意义回到音乐本身,细致地将乐句当中的每一个音的意义纳入分析过程,我们还能够发现一些曲牌较为独特的结构方式。上述与唱词第一部分对应的音乐展现出了三个不同的材料a、b、c,这样的呈现逻辑与西方很不相同,这是典型的中国传统音乐中的“起承转”的思维。在第四句“合”的阶段,曲牌出现了十分有趣的现象,即首次出现了偏音变徵,第五句中出现了偏音清宫,尤其是清宫音仅在此处出现了一次,带来了明显的色彩变化,也影响了曲牌的结构,即新的因素的引入使得这里的材料有了新的发展,更像是一种假再现的手法,之后从“转”的阶段真正走向“合”,这是八个乐句之间体现出来的结构逻辑。(见表2)

表2 【耍孩儿】曲牌结构分析图示

在更高级别的结构层面,带有调式偏音的第四句和第五句与前后的对比更为明显,具有中部的特点。需指出的是,这里的分析虽然得出了相同的三阶段的结论,但在内部乐句的具体聚合和断分上与学界之前较为统一的分析结果存在差异(之前学界统一的三阶段为3+3+2,见表1,而此处的三阶段则为3+2+3,见表2)。当然,这是基于材料和偏音所呈现出来的规律,要想真正印证这一划分的合理性,发现其天然结构样式,还需从音乐本体中找寻更多依据。

西方段落乐段的明显标志是和声终止式,对于单声部的曲牌旋律来说,显然多声部终止式是不存在的,但是我们借鉴这一角度却不局限于其形式就会发现这一曲牌中存在一个重要的有类似终止意义的旋律音调(c句、a1句与a2句的后三个小节),它总是停在四拍的宫音上,总共出现了三次且因为它的后两次出现还改变了a1、a2句的句幅。这不是随意无目的的变化,而是它独特结构意义的体现,并为本文分析中对曲牌进行的三阶段重新划分的合理性提供了依据。在这一基础上进一步观察曲牌的构成,体现为完全倒装再现的三部结构。

(二)聊斋俚曲【耍孩儿】曲牌旋律再分析

这一40余小节中的曲牌旋律中存在一些容易被忽视但却值得思考的问题,如果我们无视这些问题,不做进一步的思考和解答尝试,在西方审美和准则的强大话语影响下,极易让人怀疑我们的传统音乐不够考究和精致。本部分主要对曲牌旋律中的起始音、偏音以及旋律变奏等三个现象进行剖析。

1.旋律音不从宫音开始

已有的研究成果均注意到了纯四度音程在曲牌旋律中的重要地位,但作为宫调式的旋律,全曲牌的八个乐句在开始处却并不强调宫音。曲牌开始担任“起”功能的乐句开始于商音到徵音的上行跳进,这一四度音程也奠定了全曲的基调;第二句“承”源于该四度音程方向的改换,开始于羽音到角音的下行跳进。宫音仅仅在结尾处被强调,我们的音乐并不像西方音乐那么注重中心音的地位吗,如此随意吗?如若不然,曲牌为什么从商音开始?

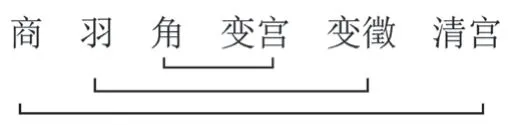

这源于商音是五度相生中五声调式的中心,曲牌开始于商音是对这一中心的强调,也从侧面印证了国内学者对商音重要性的猜想。童忠良先生在20世纪90年代中就发表文章阐述了商核论的观点:“无论是中国传统音乐的五正声,或是均场的七声框架抑或含‘中’与‘闰’的九声扩充,都是以五度双环为内核,以商核为中心的。其结构之精密令人叹为观止。”㉒童忠良:《商核论》,《音乐研究》,1995年,第1期,第26页。商核并不一定取代宫主,两者均是被强调的重要因素。从这样的观念来看,前两句的起始音程就会呈现出这样的关系。(见图1)

图1 起句承句开始处音程体现出的对称性

曲牌的起阶段至转阶段(前三个乐句),只运用了图1中的六个音,因而图1只呈示了这六个音,并按五度相生的关系排列,从图示看,起句和承句中的四度跳进呈现出了对称的美感。

“转”句改换了开始的音程,始于“羽音至宫音的三度上下行”。若进一步追问,为何仅仅将四度的音程做了缩减,变为三度音程就能够承担“转”的功能,这依旧需要从五度相生的音列中找寻依据。图1中的五度相生音列亦反映出了各乐句开始音程在五度相生中的亲疏关系。“起”句与“承”句均开始于五度相生中相邻的音,而“转”句中的羽音与宫音则相距较远,因而其承担了“转”的功能。

2.偏音的运用逻辑

关于曲牌中的三个含有偏音的音调给曲牌带来了色彩上的变化,也有学者将其归纳为聊斋俚曲中的特性音调㉓同注⑪。。偏音的运用除恰到好处地将曲牌唱词中遭遇“干旱、蝗灾”等的心情刻画出来,还体现出音乐本体方面的逻辑。这些偏音出现的顺序十分讲究,且其与连用的正声音之间也在五度相生音列中展示出巧妙而精致的规律。

偏音的运用顺序方面,在本文的表2中已经将偏音出现的先后顺序呈现了出来,先在a句中出现了偏音变宫,之后在b1句中出现了偏音变徵,至此一个完整的雅乐音阶呈现了出来。之后的a1句中,一个清宫(变商)音出现,辅助了商音,当然这个音的出现不能影响雅乐音阶的本质,但却在这里显露出了两个值得注意的方面:首先,偏音在曲牌中的出现顺序依照了它们在五度相生音列中从左往右的顺序“变宫—变徵—变商/清宫”;其次,清宫音对商音的装饰,再次凸显了作为曲牌开始音的商音在乐曲中的重要性。

偏音在曲牌中出现时均与固定的五正声连用,a句中变宫音出现时,为了强调曲牌的四度音程,音调形成了由角音跳进至变宫音的下行四度音调(角与变宫);在b1句中,变徵音由羽音级进而来(羽与变徵),填充了原羽音角音之间的四度音程;a1句中,清宫音由商音级进而来又回到商音(商与清宫)。再次从五度相生的音列中观察,我们可以发现一种对称的关系。(见图2)

图2 偏音与正声连用时体现出的对称性

3.曲牌旋律的变奏法则

整个曲牌基于相同的旋律材料作变化是毫无争议的,变化并不强烈,甚至有时难以被察觉,它使得曲牌在高度统一中饱含趣味。问题是,这些变化是口相授受中的随机改动,还是传讹,抑或是经过历史蒸馏后的精华浓缩?这个问题的解答亦需要深入音符中来探寻这些变化在音乐构成方面的目的,进而寻找某些变化的规律或依据。

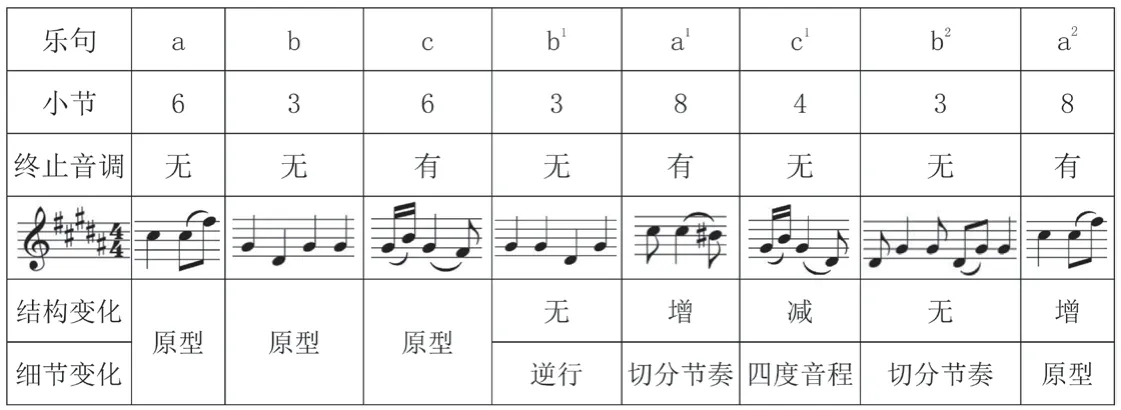

整体来看,这一曲牌的旋律变化主要分为两类:改变乐句结构的变化(增加或减少小节)与不改变乐句结构的变化。表3是曲牌中旋律变化因素的梳理,表格中的第四行是曲牌每个乐句开始的两拍或四拍的乐谱,再下方是相应乐句在结构或细节上的变化。

表3 乐句及其再现的变化梳理

从表3中看,改变乐句结构的变化主要体现在a乐句与c乐句,a乐句再次出现为a1和a2的时候,长度增加了两个小节,而c乐句再次出现为c1时,长度减少了两个小节。这一长度的变化是由拖腔的长度变化造成的,其原因在结构分析部分曾提到过,即由是否出现了两小节的终止音调决定的。即a句出现时,并不需要终止,因此终止的音调并未出现,第一部分结束于c句,因而两小节的终止音调出现在c句之后;而a1句与a2句分别是第二部分与第三部分的结束,因而终止音调被附加到乐句中,而增加了两个小节;c1句不再担任更高级别结构的结束功能,因此结束音调被删掉而变为了4小节。可见,这种变化源自曲牌自身的结构要求。

不改变乐句结构的变化更加微观,我们分别观察表3中三个基本乐句的细节变化。a1句较a句的变化十分明显,除了前文分析过的偏音,还引入了切分节奏;b1句开始较b句的第一小节更为巧妙,运用了完全的逆行,b2句引入了切分节奏;c1句较c句比较,开始的音调中加入了下四度的音程。有趣的是,a1句与b2句所引入的切分节奏是c句原型中含有的,而c1句中的四度音程正是a句和b句原型形态中的一个重要特点。这说明,三个乐句在再次陈述的过程中的变化并不是无目的或随机的,而是“起承”与“转”,分别以彼方的原型形态特点为依据,在变化中借鉴对方的特点而彼此逐渐靠拢,因而乐句之间的统一性和凝聚力也越来越强。可以说,曲牌各乐句旋律的细微变化是乐句间相互影响的结果,而这种变化的依据和方式恰好彰显了传统音乐中所蕴含的巧妙智慧。

(三)聊斋俚曲【耍孩儿】曲牌的本体分析结论

从对结构和旋律的分析中,我们发现这一曲牌在各方面的确与西方视角中的音乐理论格格不入,只有突破西方理论中特别是概念体系的束缚,才能对曲牌本身作出合理的释读,从而探寻音乐本体构建的起点,寻找音乐发展中所遵循的逻辑规律。在此,笔者在上述分析的基础上进一步总结,阐释曲牌的音乐构建基础和音乐发展逻辑。

1.音乐构建的基础——五度相生与对称原则

在具体的音乐材料构建上,五度相生音列和对称原则起到了实质的控制作用,前文中分析过,起句的四度音程为“商—徵”,承句的四度音程“羽—角”依照了宫系统五度相生音列由左至右的顺序,且其音程运动的方向显示出对称性。(见图1)不仅正声如此,偏音的运用也同样具有这样的特点。偏音在曲牌中按照“变宫—变徵—清宫”的顺序出现,它们在五度相生音列中依然是从左向右依次派生的关系,且关于偏音与正声连用亦表现出对称性。(见图2)

从整体的结构上来看,对称的原则亦表现得十分明显。首先,如前文所析,从歌词意义上讲,曲牌可以分成两个大的部分,这两个大的部分在音高材料及材料相互组合中体现出“6+3+6”与“11+4+11”的对称性;其次,前两个部分中的五个乐句在材料上形成了对称的、拱形的形态;最后,乐曲的曲体结构整体的倒装再现,也是对称原则的体现。可见,平衡、对称这样的美学原则并不专属于西方,而是更像艺术作品中天然存在的法则。当然,西方作品从乐句小节数等外观细节上更容易被分析者发现,而中国传统音乐中的这一法则却暗藏在乐句呈现出的“错落结构”㉔周青青:《我国民歌音乐的错落结构》,《中央音乐学院学报》,2019年,第2期,第28页。中。

2.音乐发展的逻辑——起承转合与静变交织

中国传统音乐的构建逻辑与西方呈示、对比展开与再现的思维必然不同。就这一曲牌来说,其构建逻辑主要表现为两个方面:起承转合与静变交织。

起承转合的构建逻辑决定了乐曲材料的呈示布局,在发展的过程中,曲牌不限于单纯的起承转合,而是在本应“合”的阶段在材料上融入新色彩,形成进一步的发展,承担起乐曲对比的角色。之后,乐曲再次从“转”的阶段陈述,经过“承”回到最开始的陈述处。

静变交织也是本曲牌遵循的原则,抛开材料变奏这些微观和细节上体现出来的静变交织,在这里笔者阐述一下容易被忽略的,在乐句的句幅上体现出来的静变交织。上文中曾经分析过因终止音调而导致的句幅变化,a句在由前向后的发展过程中篇幅得到了扩展(增加2个小节),c句却是在乐曲的进程中呈减缩态势(减少2个小节),而b句则一直处于静态,始终保持3小节的规模,不曾变化。因而曲牌呈现出有增、有减、有不变的状态,成为一种独特的构建逻辑。这一逻辑的巧妙之处和重要作用——句幅的增减带来的是一种自由,但却形成一种平衡;而不变增强了乐曲的统一性。

三、音乐理论话语体系构建语境下的传统音乐本体分析路径

笔者对【耍孩儿】曲牌所做的再分析是基于音乐理论话语体系构建理念的一次尝试,具体到分析过程可以总结为:借鉴西方音乐本体的观察角度,在这一基础上尽可能地突破西方音乐理论的概念规则并参考已有中国音乐理论的成果,进而挖掘和寻找曲牌自身的独特构造思维。这一过程可以归纳出下文详述的三步式路径,以期为传统音乐的分析提供借鉴。

(一)借鉴西方音乐本体分析理念与方法

查阅我国二十六史以及各类古代音乐著作等文献,我们很少能见到对某一个具体的音乐、曲牌等的分析,对音乐的记录也常常不着重以笔墨。以人尽皆知的孔子闻韶典故为例,韶乐是怎样的形态?这个形态本身好在哪里?为什么能让圣人三个月不知肉味?能不能将这么引圣人入胜的韶乐奥秘解开而加以创造出三年不知肉味的更美妙音乐?可惜文献中并无这样的记载,我们至今仍无法知晓韶乐究竟是怎样的形态。这或许是为何我们的音乐理论体系直到21世纪还需要规划和建构的原因之一。古代文献中对音乐的记载与描述的确不能直接构架起一个学科和理论体系,因而我们面对流传下来的宝贵音乐作品,没有完整的理论与方法指导我们对其进行研究。

相比之下,西方对音乐本体却有着不同理念,他们十分关注音乐本体,抛开旧有的作曲技术理论四大件和浩如烟海的作品不谈,仅音乐的分析研究也已经发展成为一个学科,并且产生了众多逻辑严密的理论体系,如功能和声理论、申克分析法、音级集合分析、里曼与新里曼分析以及音乐几何学等较有影响力的分析理论。如蔡际洲就曾在文章中写道:“西方人在音乐本体研究方面,不仅有着悠久的历史传统,而且将门类分得很细……其微观方面的程度甚至可具体到一个个的音……西方的‘实证主义’已经走向衰落,但在中国传统音乐的形态学研究中,我们似乎还缺乏一种实证的精神,一种更为微观的角度。”㉕蔡际洲:《从思维方式看中西音乐之比较——关于中国音乐研究与创作的哲学反思》,《音乐研究》,2002年,第3期,第72;72;72页。他进而提到,“学习西方的分析思维,建立自觉的音乐学科理论意识是中国的音乐学术实现现代转型的重要环节。”㉖蔡际洲:《从思维方式看中西音乐之比较——关于中国音乐研究与创作的哲学反思》,《音乐研究》,2002年,第3期,第72;72;72页。

文章第二部分中的分析,事实上借鉴了西方的分析方法和观察的角度,对开始呈示时三个乐句材料之间远近关系的考量、对篇幅的百分比计算、倒装再现思维的发现以及所作的图示表格式分析等,均来源于笔者接受的西方分析体系的训练。当然,这些方法未必是最适合,但却是我们在构建合适理论体系的过程中可以尝试甚至是别无选择的。

(二)突破西方音乐理论的概念、规则和审美准则

“应如何把直接搬用西方的音乐理论来阐释中国传统音乐和借鉴西方的分析思维来研究中国传统音乐相区别开来,无疑应是一个值得思考的问题。”㉗蔡际洲:《从思维方式看中西音乐之比较——关于中国音乐研究与创作的哲学反思》,《音乐研究》,2002年,第3期,第72;72;72页。的确,生搬硬套西方音乐理论,特别是其概念体系和审美准则,定会将传统音乐推上普洛克路斯忒斯之床,我们不但不能够发现传统音乐的精妙之处,而且难以发现传统音乐的艺术价值。周青青曾在文章中提到,“远离中华民族音乐传统,以西方音乐理论和技法来‘剪裁中国音乐的审美’已成为当前制约中国音乐向更广阔空间发展的瓶颈”㉘同注③,第41页。。这里所提到的以西方理论和技法裁剪中国音乐审美亦是指套用西方的音乐理论。

那么如何来判断套用和借鉴呢?套用西方的音乐理论是将西方音乐理论中的概念和审美准则作为标尺,用其度量传统音乐,其结果是仅仅发现了传统音乐与西方音乐的共同之处(当然有时会偏颇而有削足适履之感);而借鉴则是将西方的音乐理论作为工具,结合现有的传统音乐理论,融会贯通地运用到分析过程中,进而发现传统音乐本体的独特之处,其结论一定区别于西方理论体系中的已有概念和类型。

以文中对曲体结构的分析为例,西方音乐中最完整的曲式结构单位是乐段,而这一曲牌中却并不存在西方意义的乐段,这时就需要突破在曲式结构分析中乐段为基本结构单位的概念,根据实际的陈述结构和材料进行分析。另外,在西方的曲式理论中,中段的对比往往是调性和材料的对比,如果我们不能突破这一概念,那么在对曲牌进行分析的过程中,就不能够实事求是地依据偏音所带来的色彩进行阶段的划分,也难以发现曲牌旋律在结构上的细致安排。

另外,突破西方概念与规则离不开对现有中国传统音乐理论的学习与研究,并勤于思考中西音乐理论和音乐思维的异同。如西方功能化音乐语言的依据是泛音列,而我们的传统音乐却来源于五度相生音列,因此音与音之间的亲疏关系不相同,徵音与宫音之间并不存在主属的呼应关系,从而产生许多不同的音关系和处理方式,这时如果我们强行套用西方准则而认为徵音与宫音存在的功能关系,刻意地观察乐曲中的属主关系,那么必然导致的是传统音乐的属音与主音之间缺乏密切的联系的偏颇结论,同样也难以发现乐曲的独特和精妙之处。

总体来说,借鉴西方对音乐本体分析的理念和方法来分析中国传统音乐的目的是为了发现我们传统音乐中的特点与规律,而不是套用西方的理论来裁剪甚至是抹杀传统音乐的独特构造,因此在分析过程中要时刻注意防止被西方概念规则和审美准则所束缚。

(三)探寻独特构造思维、彰显传统音乐艺术价值

杨善武认为:“对于中国音乐研究来说,话语构建的过程就是对中国音乐本质特征及规律的认识过程”。㉙杨善武:《中国音乐理论体系的话语构建》,《音乐研究》,2018年,第2期,第25页。音乐中的特质和规律离不开从本体的分析研究中找寻,借用西方的分析理念与思维,突破其概念规则的束缚,最终是要借助其方法发现我们传统音乐中的独特思维。只有在这一分析研究的过程中不断地积累研究成果,才能成为音乐理论话语体系构建的实质内容。

本文中对聊斋俚曲曲牌【耍孩儿】的分析尝试,尽可能地去探寻曲牌旋律中所蕴含的独特的思维。从曲体的构造方面,分别从歌词、乐句材料、偏音与音调功能等角度进行观察,给出了三种不同的结论,尽可能地显示出这一曲牌在结构上的独特之处;对旋律的考察分别解释了曲牌起于商音的依据,分析了偏音的运用规律,并探讨了乐句变化的原因。在这些分析的基础上,提炼出五度相生音列和对称原则是构建这一曲牌的基础,起承转合与静变交织是这一曲牌的发展逻辑。这是我们传统音乐中体现出来的音乐思维,也是其具有极高艺术价值的实证。

聊斋俚曲仅是我国浩瀚如海的传统音乐中占比极小的一个体裁,我们对其中一个曲牌本体的研究已然能发现这些规律,试想,如果所有的传统作品,其内在饱含的逻辑与规律均能够被提炼出来,那么中国音乐理论体系则无需构建,只须整合了。

正如杜亚雄曾在文章中阐明的:“‘中国音乐理论’不是指目前在我国流行的各种各样的音乐理论,也不是指中国人对外国音乐理论进行研究后所取得的独特的学术成果,而是‘中国传统音乐的理论’。中国传统音乐是我们的根,是发展中华民族音乐的基础。”㉚同注⑳,第8;10页。这一观点强调了中国传统音乐在中国音乐理论体系构建中的核心地位,音乐本身拥有如此根本性的地位是因为它们所具有的艺术价值与其饱含的传统音乐智慧,而艺术价值的彰显和传统智慧的发现离不开对音乐作品本身构造的分析与研究,这也是音乐理论话语体系构建的基础。最后,笔者借用杜亚雄在同一文章中的一句真诚号召结束本文:“中国音乐学界应当和作曲家、音乐理论家一道,大力开展对中国传统音乐的研究,从中概括和总结出我们自己的音乐理论”㉛同注⑳,第8;10页。。