略论普通高校体育教学安全风险防控的“四个一”机制

摘 要:普通高校体育教学肩负着为国家培养具有健康体魄的合格接班人的使命,但是由于体育运动本身的性质、学生的认识不足等,始终存在着运动损伤、意外伤害以及突发疾病等方面的安全风险隐患。对于这些風险,高校应积极面对,构建以“体育育人”为基本理念、以教师为主导、以学生为主体、以学校为坚强保障的风险防控机制。

关键词:体育教学;安全风险识别;风险防控

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1002-4107(2021)12-0041-03

《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》指出,体育课程应“达到增强体质、增进健康和提高体育素养”的教学目标。然而,近年来体育教学中频发的安全事故影响了高校体育工作的正常开展,不仅给大学生和家长带来了极大的伤害,也给体育教师带来了沉重的心理负担,束缚了体育教师的手脚,致使许多高校采取消极防范措施来减少体育教学过程中安全事故的发生。因此,应积极客观面对安全风险的存在,在精准识别体育教学中的安全风险的基础上构建风险防控机制,满足人才培养对于体育教学的需要。

一、文献综述

对于体育教学安全风险识别及其防范问题,国内有丰富的研究成果。刘健认为造成大学生户外运动安全事故的原因有学生安全意识淡薄、户外运动安全教育欠缺、监督管理机制不健全和公共救援体系不完善等;闫当岩、韩立明认为构建大学生户外运动安全防范体系对于防范大学生户外运动危险事故有着重要的作用;李东蕾、王晓杰、李静认为构建完善的高校户外运动安全保障体系应充分考虑高校学生户外运动的个性化特点、提高户外运动组织者的专业水平;陈雪玲等提出了高校应重视学生体检工作,为学生建立健康档案;李晓蝉指出应积极对学生进行生命安全教育,提高其生命安全意识、知识和技能;周元超指出了在体育课中进行生命安全救护技能教学的必要性和可行性。

由此可见,国内学者对于我国体育教学风险的识别与防范问题有着一定的研究,对于目前体育教学状况、困境及模式也有一定的探讨,但是对于如何正确识别及如何防范新形势下的体育教学风险,尤其是如何建立有效的防范机制仍缺乏深入的研究。

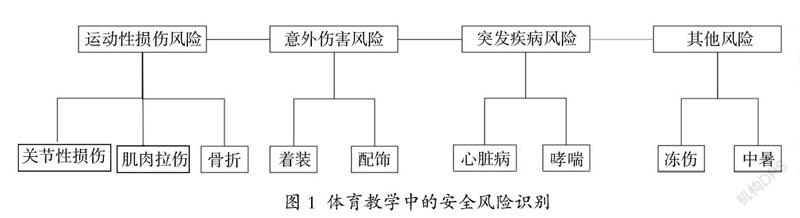

二、普通高校体育教学中的安全风险识别

风险识别是指在风险事故发生之前,综合运用各种方法系统地认识所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。正确识别普通高校体育教学安全风险是进行风险防控的第一步[1]。对于近年来我国普通高校体育教学中发生的安全事故的调查结果显示,普通高校体育教学中的安全风险主要包括以下几种(如图1所示)。

(一)运动性损伤风险

运动性损伤风险是体育教学中出现最多的一种,大多与技术动作熟练性及准确性相关,常见的包括以下几种。

1.关节性损伤风险。最常见的是踝关节损伤,易出现于涉及“跑、跳、投”等动作的各种课程,俗称“崴脚”;手指关节挫伤,常见于排球和篮球类课程中;腕关节损伤多出现在突然倒地后用手支撑;肘关节损伤,易出现在网球和羽毛球类课程中。

2.肌肉拉伤风险。比如在高速及大幅度运动过程中出现的大、小腿肌肉拉伤;在大幅度跨步的动作中易出现腹股沟韧带拉伤;在突然性大幅度运动过程中易出现腰部肌肉拉伤;在大幅度、高速挥臂动作中出现肩部肌肉拉伤。

3.骨折风险。骨折多发生于足球、篮球、滑冰、滑雪等课程。这类课程有的运动幅度较大,身体接触较多,如足球、篮球;有的对于平衡性要求较高,如滑冰、滑雪。

(二)意外伤害风险

体育教学过程中意外伤害风险是指由于学生着装、配饰不符合运动要求而造成的身体伤害。比如运动服装过小,在运动过程中会摩擦造成皮肤破损,运动服装过大有被绊倒的风险;运动鞋过大或鞋底过于光滑,容易造成滑倒,运动鞋过小容易造成脚趾破损;不穿着运动服,裤子上有链子或金属装饰物,易出现划伤自己或其他学生的事故。另外在一些激烈运动的项目中,学生佩戴的框架眼镜、胸针、项链等装饰物也可能会造成意外伤害。

(三)突发疾病风险

体育教学分为准备部分、基本部分和结束部分。在基本部分中,一般都有一个增强运动强度的过程。如果学生长期不运动,缺乏锻炼,这种突然增加的运动强度就会造成心脏短暂缺血,尤其是有心脏疾病的学生可能会出现较为严重的后果,存在较大的风险。同样,剧烈运动有时也会诱发哮喘,由于运动时身体需要大量的氧气,在这种情况下,人多数会用口呼吸,用口吸入的空气没有经过呼吸管道,所以会较冷和较干,当中也会含有较多微粒,大量吸入便会容易引起病发。

(四)其他风险

目前较多的体育课是在室外进行的,因此环境因素也是风险之一。在东北地区,由于气候环境的特点,滑冰课是必须开设的,有些有条件的高校还同时开设滑雪课程。在这类课程中,学生会长时间处于-15℃以下的室外环境中,由于运动技巧不够,运动强度相对较小,加之学生自我保护意识不够,片面追求靓丽外形,不愿意戴厚帽子、围巾和手套,尤其是南方学生对于东北寒冷程度认知不够,见到冰雪又过于兴奋,因此,冻伤手指和脸颊、脚趾也偶有发生。夏季进行室外体育教学,如果学生长时间在高温条件下进行高强度运动,饮用水补充又不足,会面临一定的中暑风险。

三、普通高校体育教学中的安全风险产生的原因

(一)运动项目自身特点决定了某些常见的运动损伤和意外伤害

普通高校体育课程的教学目标是使学生增强体质,掌握一定的运动技能。在这一过程中,必然产生一定的运动强度和大量重复性的技术动作练习,由于各运动项目自身的特点,如经常出现错误的技术动作就容易产生损伤和意外伤害[2]。

(二)学生自身原因导致容易出现某些事故

研究表明,高校学生的身体素质普遍较差,在运动过程中有时会出现力不从心的情况,容易出现风险与伤害;某些学生的自我安全保护意识不够,对于教师的指导和要求不能认真执行,可能造成一些意外的事故;还有些学生对自我保护动作不熟悉,容易造成身体损伤,比如在摔倒后直接用手掌触地进行强支撑,容易造成手部骨折。

(三)教师体育安全方面的教学技能不够熟练

目前,高校体育教师普遍运动技能较强,对于体育教学安全问题也十分重视,但是教师体育教学安全方面教学技能不足,也导致了安全风险的发生。比如,教师对于体育教学安全风险防范在整个课程中的教学设计不够,不能有效地贯穿整个教学过程;对于各种运动项目中易造成运动损伤的动作研究不足,不能系统地告知学生;不能够熟练运用线上、线下结合和翻转教学的方法来弥补课堂教学时间不够而造成的体育教学安全隐患。

(四)高校投入不足,导致场地、设施成为引发风险的隐患

目前,我国普通高校中尚有很多因经费不足,导致用于体育教学的公共体育设施年久失修或疏于管理,给体育教学带来严重的风险隐患。如场地的凹凸不平,极易造成学生在运动中的跌倒损伤;运动器材破损及断裂未被发现而造成学生安全事故等。

(五)特殊环境带来的特殊风险

我国地域辽阔,很多普通高校的体育课程绝大多数是室外课,因此受环境影响较大。如果不做好防护工作也是极易产生风险的。北方冬季的严寒可能导致冰上课的冻伤,南方夏季的潮湿炎热可能导致学生中暑或者晒伤;此外,春季的花粉过敏、秋季的大风等也都是风险的来源之一。

四、构建“四个一”机制防控普通高校体育教学安全风险

风险防控是指运用各种方法消除隐患的过程。在对普通高校体育教学安全风险识别并分析其产生原因的基础上,建议构建“四个一”机制,以有效防控风险。“四个一”具体是指,坚持“一个理念”,贯彻“一个主导”,明确“一个主体”,体现“一个支撑”。

(一)坚持“一个理念”:以体强体——以体增智——以体育人

应时刻牢记普通高校体育教学“体育育人”的使命,2020年4月27日,中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《关于深化体教融合 促进青少年健康发展

的意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出,深化体教融合促进青少年健康发展,要树立健康第一的教育理念,推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展,加强学校体育工作,完善青少年体育赛事体系,帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。《意见》系统地指出了体育对于青少年的教育价值以及具体的实施办法,将体育教育再次提高到国家战略层面。在防控体育教学安全风险的过程中,必须坚持“体育育人”理念,才能客观认识风险存在的合理性,积极面对体育教学,构建合理的防控机制[3]。

(二)贯彻“一个主导”:以体育教师为主导

体育教学的课堂以实践为主,教师在其中起到重要的引导作用。在防控体育教学安全风险中,必须贯彻以教师为主导。具体应包括以下几个方面。

1.体育教师应加强体育教学安全风险在课程中的教

学设计,积极在课前、课中、课后贯彻安全理念和安全知识。课前,教师应通过自制微课、短视频等线上资料,布置学生自学。课中,教师要在课前3~5分钟进行翻转教学和答疑讨论,然后在整个教学过程中密切关注学生安全。课后根据学生的反馈评价进行改进。

2.教师在教学内容中有意识地添加防范风险的内容。教师可以根据各个运动项目的特点,增加不同的易损伤关节附近肌肉的力量训练,教会学生掌握正确的技术动作以避免损伤。教师根据每个项目的特点教会学生自我保护动作,如在足球课中提前讲解示范摔倒时的自我保护动作。

3.教师提高责任意识和应急处理能力。教师应格外关注学生运动状态,如脸色、呼吸、心跳等,并在平时备课中积极提高自身的运动技能。教师自身运动技能越高,越有助于了解什么动作更容易出现损伤,更了解如何避免风险。在意外事故发生后,教师应具备基本的应急处理能力,比如人工呼吸等。

总之,在体育教学中安全风险的防控主导依旧是教师。教师肩负的责任较重,这也要求高校应为体育教师提供尽量多的保障,以免除他们的后顾之忧。

(三)明确“一个主体”:以学生为主体

学生是体育教学的对象 ,也是体育教学安全风险的重要主体。教师再注重安全风险,再三强调,如果学生不能听从指挥,不按教师指导进行运动,教学安全风险还是有很大的发生概率。因此,必须采取措施调动学生的积极性,引起学生的注意。具体应包括以下几点。

1.构建体育安全教育系统

高校通过宣传引导对学生进行课前教育,可通过学长讲解,校医院定期进行生命安全讲座,让学生了解体育运动时的安全注意事项、风险出现后的急救知识,并创造条件进行模拟实训,提高其生命安全意识和技能。

2.教师在课堂教学中应不厌其烦循循善诱

体育课教师在课上积极引导学生进行体育锻炼,绝不能因噎废食不参与运动。因此,学生要积极参与课前学习并进行讨论,对于运动损伤有一定的防范意识。组建学生“自助共同体”,在课上与课下讨论体育教學安全风险防范问题,并对其他小组的错误动作做出纠正。

(四)体现“一个支撑”:高校作为坚强支撑保障体育教学安全风险防控

在防控体育教学安全风险方面,高校必须成为有力的支撑。具体表现在以下几个方面。

1.高校应建立公共体育教学安全问题处理机制

体育教学中的安全风险发生有一定的必然性,这就要求高校有具体的风险处理预案,以避免体育安全事故出现时手忙脚乱,耽误救治。各高校应建立并逐步完善公共体育教学安全问题处理机制,组织相关部门及医务人员进行研讨,根据本校实际情况制定切实可行的体育活动伤害事故处理预案,更好地保障学生、教师及学校的合法权益。

2.高校应为每位学生建立详细的体育课程安全档案

为避免学生自身身体条件不足带来的安全风险,高校应重视学生入学后的体检工作,并根据医生和体育教师的意见为学生建立体育运动健康档案。在档案中详细记录学生的身体状况的同时,指明该生适合的体育运动项目和不适合的运动项目以及坚决杜绝的运动项目。学生在选修体育课时,该档案应该可以由任课教师查阅,并有针对性地做出相应的调整。

3.高校应加大体育教学投入

为保障体育教学正常进行,避免由于場地和器材的问题而引发风险,高校应加大对体育教学场地的投入,建立器材日常维修保养制度,并尽可能地减少体育课班级学生人数,一般应以10~15人为宜[4]。

4.高校应建立体育伤害事故专项基金

为进一步健全体育运动安全保障机制,积极鼓励和动员大学生积极参加体育运动,应建立专门保障体育教学安全的专项基金。基金的保障范围应涵盖整个校园,并具有灵活、快捷、方便等特点,不论是体育课、课外活动、体育训练、比赛等都将得到有效保障,最大限度地保障大学生的体育权利。该基金的资金可来源于校友、企事业单位、公司的募捐及赞助等,多渠道筹集资金,逐步完善进而推动校园体育运动健康发展。

参考文献:

[1]徐胜.从组织调动的视角分析体育教学中安全隐患的防范策略[J].中国学校体育,2016(8):18.

[2]李笑然.高校公共体育教学中的人身风险识别与防控[D].大连:辽宁师范大学,2018.

[3]刘晓冬.体育教师教学技能对体育教学安全的影响分析与研究[D].武汉:华中师范大学,2015.

[4]陈保磊.深化“体教融合”理念下我国普通高校体育改革路径分析[N].中国体育报,2020-10-26(7).

编辑∕丁俊玲

作者简介:温亚旭(1967—),男,黑龙江阿城人,黑龙江大学体育教研部副教授,研究方向:体育教育学研究。

基金项目:黑龙江省教育科学“十四五规划”重点课题“黑龙江省普通高校体育教学安全风险识别与防范策略研究”(GJB1421027);黑龙江省高等教育教学改革项目“疫情防控常态化下高校体育教学安全风险识别与防范策略研究”(SJGZ

20200132)