现代学徒制模式下中高职贯通培养标准体系的构建与实践

[摘 要] 分析了机电一体化技术专业中高职分段培养和现代学徒制培养各自存在的问题,创新实施“中职-企业-高职”衔接的现代学徒制人才培养模式,构建了职业能力导向的模块化课程体系,形成现代学徒制模式下中高职贯通培养的教学标准,产生了较好的教学改革成效,为省内相关专业的中高职贯通培养起到借鉴作用。

[关 键 词] 现代学徒制;中高职贯通培养;机电一体化技术;课程体系

[中图分类号] G710 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2021)49-0031-03

為贯彻落实《省教育厅关于继续做好江苏省现代职业教育体系建设试点工作的通知》(苏教职〔2013〕9号)精神,2013年以来,南京交通职业技术学院机电一体化技术专业与南京江宁中等专业学校开展中高职“3+3”分段培养试点项目。

传统中高职分段培养缺乏一体化的教学标准和课程标准,主要存在的问题有:中、高职培养体系中课程重复设置,出现断档现象,课程体系不够贯通;人才培养方案与岗位需求不够吻合,甚至严重脱节;中高职衔接培养的学生难以满足行业、企业的需求。

普通的现代学徒制培养较难满足学生的个性化发展,尤其针对机电一体化技术专业,“机”和“电”两个方向性的模块化课程都很重要,有些学校课程体系针对德国AHK机电一体化工,有些是针对德国AHK工业机械工,高职阶段学制短,难以培养“机和电”都熟悉的技术技能型人才。

为解决上述问题,在机电一体化专业中高职分段培养班级中开展现代学徒制培养,与舍弗勒(南京)有限公司合作,成立“舍弗勒班”,形成“中职—企业—高职”联合培养模式,借鉴德国职教标准,建立中高职贯通培养的标准体系,实现中高职有效衔接,培养满足企业需求的高素质技术技能型人才。

一、研究方法和依据

(一)基于能力发展,构建“五层三维六级”职业带框架模型

通过调研分析,从能力发展的视角提出“五层三维六级”职业带理论,厘清了中、高职人才的职业岗位、任务和能力,为制定中高职衔接标准提供理论依据。

五层人才结构:以企业需求视角,构建技能型、技能技术型、技术型、工程技术型、工程型五层人才结构。

三维评价体系:建立知识、技能、能力的三维评价体系,图1中位置和位置的斜率代表人才由技能型到工程型发展过程,操作型技能比例递减,知识要求的系统性和深度逐增,能力要求也逐渐提升。

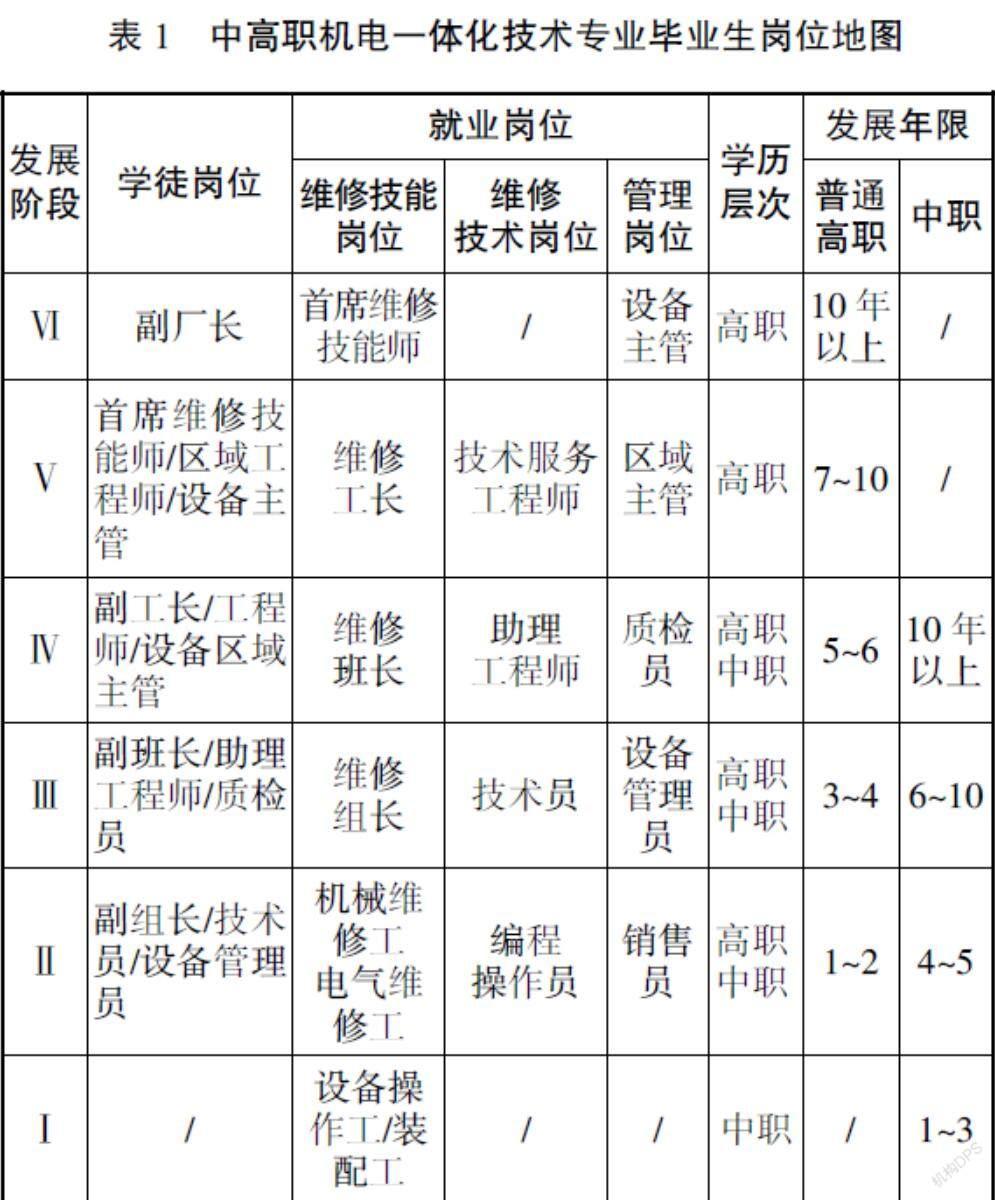

六级资历:毕业生的职业生涯从“学徒”发展为“专家”的岗位晋升6个阶段,技术通道:学徒—维修工—助理技术员—技术员—助理工程师—工程师。管理通道:学徒—班组长—设备管理员—设备区域主管—设备主管—副厂长。构建岗位、学历层次和发展年限对应的六级资历框架,进一步界定中职、高职的培养目标。

(二)形成了机电一体化技术专业职业生涯岗位地图

经广泛企业调研,在人力资源管理维度,将机电一体化专业现代学徒制毕业生的主要就业岗位群分为操作维修技能、维修技术和设备管理三个岗位群,其中维修技能岗位群是职业发展的主岗位群,形成了机电一体化技术专业职业生涯岗位地图,如表1所示。有效解决了中高职人才培养目标定位不准、需求脱节的问题。工程师是通往区域工程师、设备运行调度、设备主管三个高级别岗位的核心通道,所以帮助学徒评到工程师就自然成为现代学徒制人才培养的一个标准。

二、构建机电一体化技术专业中高职贯通培养标准体系

(一)创新实施“中职—企业—高职”衔接的现代学徒制人才培养模式

在实施现代职业教育体系中高职“3+3”衔接项目时,找准定位,确定了与舍弗勒(南京)有限公司为代表的德资企业合作,开展现代学徒制人才培养,中职学习阶段,进行“入门、入行”教育,完成基础理论知识的学习,通过工学结合,加强机械方面的基本知识和基本技能,获得德国AHK“工业机械工”职业证书;高职学习阶段,进行“入行、入职”教育,形成专业理论知识的升级,通过工学交替,加强电气方面的基本知识和基本技能,通过德国AHK “机电一体化工”职业证书,最终形成兼顾“机”和“电”两个方向的综合知识和技能体系。通过这种培养模式有效解决了学制短、机电一体化专业“机”和“电”能力不足的问题。学生在岗位的适应能力强,可持续发展的空间大,企业在中高职衔接中起到良好的纽带作用。

(二)以职业能力导向,构建中高职贯通培养的课程体系

针对目标岗位,通过与企业一线岗位专家研讨,运用“头脑风暴法”,形成了岗位能力分析表。项目组筛选出5个起始岗位最重要的10种能力开展重要性排序调研。

从企业角度对机电一体化专业的职业能力的重要性进行排序如图2所示。企业和学生都认为机电设备拆装、调试与维修能力、故障诊断能力、PLC控制系统设计安装调试能力很重要,其次是自动化生产线的装调能力。

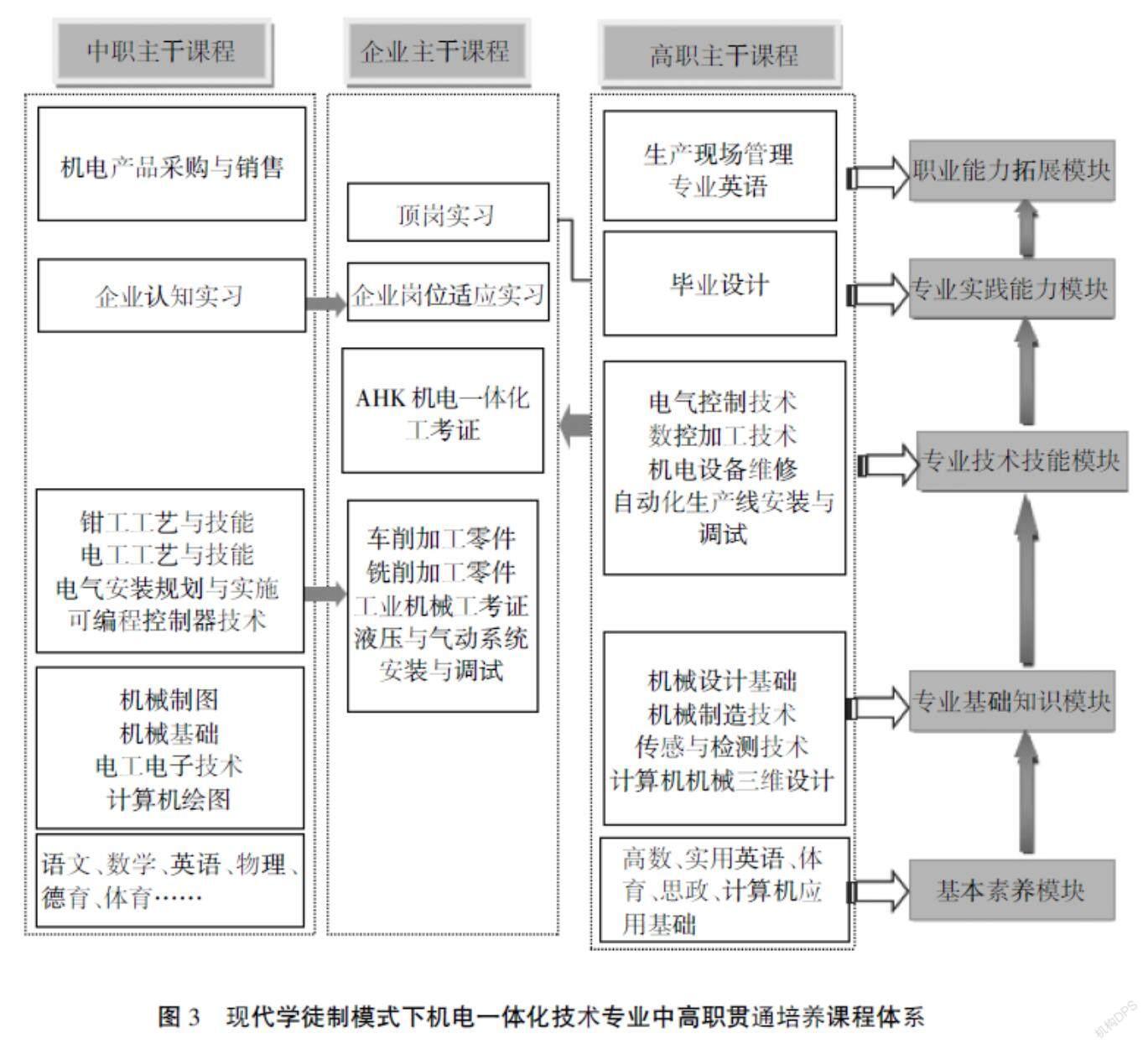

通过人才需求调研与分析,结合机电行业企业专家研讨结果,归纳机电一体化技术专业在不同工作领域所对应的典型工作任务,中职和高职毕业生应具备的职业能力分析表,构建机电一体化技术专业中高职衔接课程体系。

基于工作过程设计教学情境与教学活动,组建一支由中高职学校、德国工商行会和企业四方协同,共同制定和执行核心课程标准。在课程体系中注重中、高职衔接,将行业标准、企业标准、工作规范和实际工作案例引入课程,解决了课程目标、结构和内容的标准化问题,适应企业岗位群的能力要求,形成中高职贯通培养的教学体系。

将机电专业的知识技能分为机械装调与维修、机械加工设备操作与维护、电气装调维修和自动化生产线安装与调试四个核心模块,通过工学交替,逐级递进方式,构建基于工作过程的项目化课程。

中高职贯通培养课程体系总体分为中职主干课程、高职主干课程和企业主干课程三个层次,主体结构包含基本素质模块、专业基本能力模块、专业岗位能力课模块、专业综合能力模块和职业能力拓展模块五个模块(如图3所示)。

中高职衔接课程体系中以模块课程的形式凸显“理论螺旋上升、技术技能循环递进、素质培养贯穿全程”的思想理念,横向拓宽课程内容,纵向深化知识结构,螺旋提升专业技能为主线,将中职和高职核心课程进行无缝衔接。在教学实施中,通过学校、培训中心和企业三个学习场所轮转,完成理论教学、基础技能训练、综合实训和德国AHK职业资格考试。通过学徒制培养,使学生与企业无缝对接。

三、改革成效

将现代学徒制和现代职教体系中高职“3+3”分段培养结合起来,构建机电一体化技术专业中高职贯通培养的标准体系,兼顾“机”和“电”两个方向的综合知识和技能培养,有效完成“入门—入行—入职”过程,显著提升了人才培养质量,学徒的岗位适应能力强、可持续发展能力显著增强。现代学徒制模式下机电一体化技术专业中高职贯通培养的实践,为省内同类专业或相关专业的建设和研究工作起到示范引领作用。

参考文献:

[1]韩京海.基于创新能力培养的机电类课程教学改革实践[J].实验技术与管理,2017(11):154-155.

[2]郭汉桥,石品德.机电一体化技术专业现代学徒制人才培养模式研究[J].机械职业教育,2016(4):19-21.

[3]李英欧,阳丽.机电类专业中等职业教育与高等职业教育课程衔接体系建设[J].教育与职业,2013(8):127-128.

◎编辑 司 楠