中﹑西﹑印美學比較中的“喜”

張法

[關鍵詞]審美之喜 美學比較 三種類型 多元演進

審美之“喜”是美學中的一大類型,形態多樣而理論不少,但審美之“喜”究竟是怎樣的?中國、西方、印度三大文化自軸心時代以來已有不同的表現形式和理論言說,在現代性以來的文化互動中又有新的演進與思考。本文力圖通過中、西、印關於審美之喜的呈現和分析,希望進入到這一現象的理論本質中去。

一 “喜”作爲 審美對象的基本理論

如果對審美類型作區分的話,它可以分爲美、悲、喜三大類。在這三大類型中,“美”是與人同一並與人的理想相連的對象,“悲”是比人強大而與人敵對的對象,“喜”是比人低下且於人無害的對象。美的對象在社會、自然、藝術中大量存在,易感易言;悲、喜相對來講較爲困難,二者要成爲審美對象需要一定的條件。悲既比人強大並與人敵對,其成爲審美對象的條件在於人處於安全地帶。人在安全房屋的窗前,觀賞暴風雨,後者成爲審美對象。在藝術中,悲的對象雖然比人強大並與人敵對,但傷害不了人,從而成爲審美對象。喜成爲審美對象同樣需要一些條件,而且更爲複雜。對此,世界各文化美學都有言說。下面,僅從中、西、印三大主要文化對喜爲審美對象的理論進行歸納,呈現其基本特徵。

第一,“喜”從西文的“the comic”(喜劇性)更好理解。西方的喜劇性第一次在希臘的“comedy”(喜劇)得到典型的體現,而喜劇的核心就是“喜劇性”。喜劇落實到細節上就是“funny”(滑稽)或者“the comic”(滑稽)。可以說,“滑稽”是美學之喜的核心。如果從各文化美學的比較上講,“喜”(the comic)的對象不是“喜”而是“笑”,正如希臘佚名的《喜劇論綱》講的:“喜劇來自笑。”①佚名:“喜劇論綱”,《羅念生全集》(上海:上海人民出版社,2016),第1卷,第391、392頁。這笑不是一般的“笑”(smile),而是特殊的“laugher”(笑),即這笑是有限定的②佚名:“喜劇論綱”,《羅念生全集》(上海:上海人民出版社,2016),第1卷,第391、392頁。,由低於人而又於人無害的對象(即喜的對象)所引起。笑,從內容上講,是人對自己的正常得到肯定而生的滿足和開心,雖然開心之笑緣於對象的低於正常,但開心運行的結果是對正常的珍惜,突出了對社會和文化的正常的維護。其深處,是維護宇宙整體的正常運行。正是在宇宙應正常運轉這一目標上,笑之喜與美之娛、悲之樂,具有了“美感之感”(amusement)的共性。可以說,並非喜劇性客體的“喜”,而是主體的美感之“喜”,是笑的審美本質。喜的對象“the comic”使人産生笑,笑的結果是達到包含喜的特殊性和美感共同性爲一體之“喜”(comic amusement)。笑最後走向美感之感的共同性。笑是喜的審美表現(使笑作爲美感之感的特殊性突顯出來)。因此,用漢語“喜”字來對譯西方的“the comic”(喜劇性),更好地呈現了審美之喜由始至終的運行全圖。

第二,“低於人”。這裏的低於人,指的是低於人的正常尺度。這一正常在古希臘,就是德爾斐神諭講的“認識你自己”中的“自己”③Jerrold Levinson ed, The Oxford Handbook of Aesthetics (Oxford:Oxford University Press, 2003), 345.。在演進中,被希臘哲學規定爲人的本質,實際上體現爲具體社會的整體本質。進一步講,是人應按此本質對自己進行理性的和自覺的自我管理。人在與低於自己的對象的對比中,既感到了對象低於業已擁有人的本質的自己而産生笑,這笑內蘊着主體對自己作爲正常而感到的滿足和自尊,霍布斯(T.Hobbes,1588—1679)名之曰“superiority”(優越感)④Jerrold Levinson ed, The Oxford Handbook of Aesthetics (Oxford:Oxford University Press, 2003), 345.;同時,更加深入地體會到何爲正常,增強着維護正常之心。“低於”之低有三個方面:一是外在形象偏離正常之低,如矮人、侏儒、畸形、殘疾等。二是內在智力偏離正常之低。三是行爲和語言偏離正常之低。前兩種是由歷史演進形成的,是産生美學之喜的天然基礎。這一基礎被藝術之喜進行了充分的運用,而成爲喜的典型形象(前者成爲喜的藝術中丑角的外形,如方成的漫畫《武大郎開店》;後者成歷代笑話中的角色,如康德講喜的例子,一個黑奴說,我並不奇怪這麽多啤酒泡是怎麽冒出來的,衹奇怪它們是怎麽被裝進去的)。第三種既可産生於低下的形體和低下的智力中,但更多地産生於正常的形體和正常的智力中,正常的形體和正常的智力出現了偏離或低於正常的行爲和言語,使其偏離正常的言語與行爲與正常的形體與智力形成強烈對比,哈奇生(F.Hutcheson,1694—1746)將其命名爲“incongruity”(不倫不類的組合)①Jerrold Levinson ed, The Oxford Handbook of Aesthetics, 346.。優越感是從主體方面立論,不倫不類的組合則是從客體方面立論。嚴格地講,是這一類把喜之笑提升到審美的本質,既居審美之喜的核心,又擁有最大的廣度。後來美學家對喜的特點描述,如門德爾松(M.Mendelssohn,1729—1786)的“不完美”、柏格森(H.Bergson 1859—1941)的“僵硬論”等,都是低於正常,且與不倫不類的組合有這樣那樣的關聯。從歷史上看,喜的形態也主要由不倫不類的組合擴展開來,特別體現在幽默、詼諧、諷刺三大類型中。這種正常的外形與低於正常的言行之間不倫不類的組合,産生出更爲深刻意義的美學之笑,對於維護社會、文化、宇宙的正常運轉具有更大的美學力量。以上三種美學之喜,既可分別出現,又可相互結合,呈現出美學之喜。喜的審美類型從原始時代萌生,到軸心時代定型,此後蓬勃展開。

第三,“於人無害”。這是喜的對象可以讓人放心地開懷大笑的基礎。倘有害於人,那就不是喜,而是悲的對象。悲是嚴肅的,喜是放心的,放心是建立在主體對自己、對對象,特別是對主體和對象在內的社會環境文化環境的絕對自信和滿溢的信心上。喜之笑衹有在人達到自由的高度方可産生。可以說,在審美心理所劃定的空間範圍內,喜的對象讓人體會到自己的自由所達到的高度。能笑與不能笑,是衡量人在多大程度上擁有自信和擁有自由的一個美學指標。成熟的喜劇首先誕生於古希臘。正是古希臘文化從早期文明到軸心時代的理性進程中,喜劇産生出來。公元前581年,古希臘本部的梅加臘(Megara)人建立民主政體,喜劇正式誕生;到前487年,雅典城正式開始演出喜劇②羅念生:《論古希臘的戲劇》(北京:中國戲劇出版社,1985),第92—93頁。,標誌着美學之喜成爲整個希臘世界的美學類型。

第四,“引人發笑”之“引”。西方學人講過,主體的優越感中有好些情況並不産生喜劇性之笑,客體擁有不倫不類組合在好些情況下也不産生喜劇性之笑。喜劇性之笑是怎麽産生的呢?霍布斯等講了突然性,即喜之笑來自一個突然性的轉變。這個轉變是怎麽産生的呢?康德(I.Kant,1724—1804)從理性上總結出“期待落空”之論。即人按正常方式去期待對象的正常之行之言,結果對象出現的是不正常的行和言,主體的正常期待突然落空,由正常與不正常的突然變轉中,對象低於主體的面相呈現出來,“笑”不由自主地因之而生。弗洛伊德(S.Freud,1856—1939)從心理學上總結出心理釋放論。即正常期待在心理上集聚能量以準備投入下一步的運行,期待落空使能量無需投入,能量節省使人産生快感,這快感同時是心理緊張的解除,心理壓力的釋放,從而人産生了獲得自由之笑。

由以上四點可知,低於人的對象,達到了於人無害,而産生美學之笑。這笑,關聯到人的自信和自尊,圍繞着文化運行和演進中正常與非正常的複雜變化,成爲美學類型的喜得以産生的文化基礎。笑的基礎從現象上看是人的自信與自尊。審美之喜以什麽樣的形態出現,是與文化對“正常”的尺度標準相關的。在關於正常的不同理解中,産生出不同的笑的類型。在這一意義上,“正常”本身的演進史和“偏離”本身的演進史,構成了審美之喜的豐富多彩。

從類型上看,審美之笑主要分爲三大類:一是以生活爲主呈現出來由“眼前之景”(從一人一言一行一物一事一態)的笑,此類可稱爲生活場景之笑。二是把生活中的各類場景之笑進行藝術加工,成爲具有小結構的簡單故事。這類故事主要不是爲了故事本身,而是以故事爲綫,把笑組織起來,以笑爲目的,可稱爲小型藝術之笑。三是把現實之笑與小型藝術之笑組成具有藝術性的整體故事,笑在故事中也被進行了類型化的組織。這種以藝術爲主“虛構之象”(具有相對複雜的“敍事整體”)而來的笑,可稱爲敍事之笑。生活中個別的眼前之景與藝術中類型的敍事之象,構成了審美之喜的兩極。生活之笑進一步與敍事之笑退一步,都成爲小型藝術之笑。進而從中、西、印三大文化去觀察,可以發現,在審美之喜上,中國、印度以小型藝術之笑爲主,西方是以敍事之笑爲主,這與三大文化對宇宙整體的設定相關。中國的“天人合一”宇宙,印度的“色空合一”宇宙,主要産生眼前之景的喜和小型藝術之喜,兩種宇宙結構都阻止生活型眼前之景的喜向藝術型敍事之象的喜轉化。西方文化把宇宙分爲已知、未知兩個對立部分,在區分之下對已知部分進行實體性思考,會促使其不斷把生活型的眼前之景的喜與小型藝術之喜轉化爲藝術型的敍事之象的喜。理解了美學與宇宙設定之間的關係,就可以體悟爲何三大文化在審美之喜上有如此的不同,以及還有其他一些由宇宙設定帶來的重要不同。這對從理性的統一性上理解審美之喜,是重要的。

二 印度的審美類型之喜

印度美學之喜,具有獨到之處。印度思想強調一維時間,形成“是—變—幻—空”的宇宙,歷史顯得不重要,思想本身是重要的,從而對其審美之喜從理論形態本身予以呈現,更易把握。印度的美學之喜,有如下四個特點。

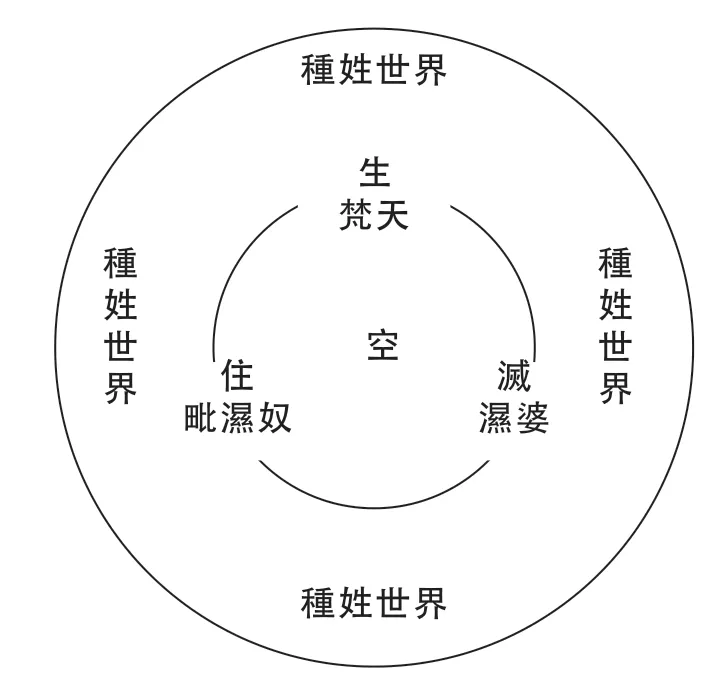

一是笑的對象在形體上的限定性。在“笑”偏離正常的形、心、言、行四項中,印度在形上的偏離衹在人世凡人中而不存在神界之神中。原因在於,印度的理性思想,從早期文明向軸心時代的轉變。一方面,世界整體本質升級爲理性之“空”(Śūnyatā);另一方面,世界現象總稱爲“色”(rūpa)仍以宗教爲主要載體和外在形式。印度的宇宙結構圖式是:核心是宇宙的整體之空,空之下是宗教的主神,神主宰着種姓社會。這是一個三極互動的運轉結構(見圖1):

圖1 印度的宇宙結構

在如斯的宇宙結構中,神的形象在世界中佔有重要位置,印度教各主神在種姓社會中具有重常相連,滑稽味則主要與性愛相關。二者既有同一性,又有差異性。先講一般的喜之笑。佛教認爲人生即“dukkha”,漢語譯爲“苦”;漢密爾頓(Sue Hamilton)說,更接近梵文原義的翻譯應爲“insatisfactoriness”(不圓滿)②[英]休· 漢密爾頓:《印度哲學袪魅(英漢對照本)》(南京:譯林出版社 ,2009),王曉淩 譯,第46頁。;用通順的漢語講:人生即遺憾。這遺憾之苦,在佛教看來,主要由人的三個心理因素造成:貪、痴、慎。這裏的貪、痴,與美學之喜的笑關聯了起來。中國古人從中印互動中創造了《西遊記》,其中的猪八戒,就與佛教的貪相關,並由貪而突顯爲好色好要地位。佛教講生命在六道(領域)中輪迴升降,其中兩道是天與阿修羅,皆爲神。神可以呈爲正形或美形或畸形,毗濕奴的十大化身之一是侏儒,佛陀的主要形象之一是骷形。這侏儒、骷形因爲是神,而且處在神的各種形象的整體張力之中,因此與美學之笑無關。但在凡世間,畸形、枯形的人就可能成爲笑的材料。《舞論》講印度戲劇主角有男人上中下三類、女人上中下三類,輔助角色除了國舅、侍女、閹人外,還有丑角。丑角就包括形體上對正常的偏離,具有身材矮小,長有獠牙,彎腰曲背,兩舌,貌醜,禿頭,眼睛發黃等特徵。①《梵語詩學論著彙編》(北京:昆侖出版社,2008),黃寶生 譯,第104頁。因此,印度美學在形體對正常的偏離上呈性質不同的兩分:神的畸形不是笑,人的畸形纔可笑(參見表1)

表1 “笑”的神人兩分

二是笑的類型在審美類型體系中的獨特性。印度審美類型中,一般的笑與低於心理正食,常常表現爲對正常的好色好食的偏離,而突顯出美學之喜的笑。最體現出印度特色的是痴。痴在生活中多體現爲笑,如猪八戒的好色,除了貪之外,還內蘊着痴。這痴在藝術上,與印度美學八味中的“滑稽味”(hāsya)關聯起來。“滑稽味”是笑,但這滑稽之笑是從男女主人公在戀愛的痴迷中産生出來的,從與平時正常不相同的穿着打扮、姿態、行爲、語言中體現出來。戀愛中的滑稽,雖然顯得可笑,但在本質上是可愛。正如主神的正形、美形、畸形具有內在的統一,使神的畸形從笑中超離出來,性愛中由痴迷而來的滑稽味,與艶情味組成對子,二者內蘊着統一性。滑稽是愛過度了而産生的偏離,因與愛之深相關,雖笑,卻沒有要使之轉向對正常的負面偏離;雖然是滑稽之笑,卻與西方的滑稽之笑具有本質上的不同。

三是笑的類型在整體之美中處於輔助地位,而非一個相對獨立的類型。印度生活型的眼前之景,也向着藝術生成,但衹提升爲小型藝術之笑。按照婆羅多《舞論》,印度戲劇體系有十類:傳說劇、創造劇、感傷劇、紛爭劇、獨白劇、神魔劇、街道劇、笑劇、爭鬥劇、掠女劇。其中,笑劇是專門的喜,但爲短小的獨幕劇,後期方發展爲兩幕,仍然簡單短小,屬小戲。例如,最有名的《尊者與妓女》(Bhagavad-Ajjukam),是二人靈魂進入對方身體而産生的笑,類似於中國宋雜劇中的笑,並未達到整體敍事之喜。還有獨白劇、街道劇,也充斥着滑稽搞笑,與笑劇一樣簡單短小。因此,印度之喜,僅在眼前之景的笑的範圍之內,尚未達到藝術之象中的整體敍事之笑。可以說,笑劇是印度之喜向藝術演進的界綫,再有前進,就成爲其他劇種有的輔助因素。正如丑角在各戲劇中扮演的是輔助角色,亦如在有關戀愛的故事中,滑稽味作爲艶情味的輔助。由於笑劇在戲劇中的非主導地位,因此,生活型的眼前之景以及由之形成的小型藝術之喜,成爲印度審美之喜的主色。

四是在基本用語上的獨特性。美學之笑而來的喜,與西方美學之喜有較大的差異。喜在印度具有最高的地位,《泰帝利耶奧利書》第二章是歡喜章(Brahmānanda)。在第二、第三章中,都講梵即“歡喜”(ānanda)①S.RADHAKRISHNAN, The Principal Unpaniṣads (英梵對照本,New York:Humanities Press INC, 1953), 546, 557.,“歡喜”是梵②S.RADHAKRISHNAN, The Principal Unpaniṣads (英梵對照本,New York:Humanities Press INC, 1953), 546, 557.。《中阿含經》卷二十二把獲得佛理的覺悟稱爲“成就歡喜”。③《乾隆大藏經》(北京:中國書店,2009),第49卷,第391頁。《十地經論》卷二把諸佛菩薩所住之地稱爲“歡喜地”,把念佛向佛所生之心稱爲“歡喜心”。④《乾隆大藏經》,第86卷,第132頁喜成爲從世俗心中擺脫出來並等同於形上之心的審美之心。如果說,西方審美之“喜”強調的是審美現實(開端)中之“實”,那麽,印度的審美之“喜”彰顯的是審美結果(終端)中之“虛”。

三 中國的審美類型之喜

中國美學之喜,極爲豐富而具有特色。中國文化的時空合一,使審美之笑的文化整體性質在歷史演進中呈現出來,大致可分爲三個時段:第一時段,以俳優侏儒的宮廷之笑爲主,語言呈現的“滑稽”是核心,以外笑內智爲特色。第二時段,以唐參軍戲—宋雜劇爲主,以淨角裝傻、末角逗趣形成裏外皆笑的特色,關鍵詞是表演與語言兼顧的“科諢”。第三時段,戲曲達到成長質點,完成藝術轉型。宋雜劇中的主角之笑轉爲專角丑,降爲劇中次要角色;同時,笑的科諢遍及劇中的生、旦、淨、末每一角色中,典型地體現了審美之喜在文化整體中的地位。

這第一時段,是中國審美之喜的來源與雛形。中國的審美之喜,來源於原始社會和早期文明的儀式。在軸心時代到來的春秋戰國,儀式的整體産生分化,主要分爲祭祀天、地、祖、山川、房屋之神的嚴肅儀式(雅與古)和純爲宮廷娛樂的舞樂享樂(俗與新)。後一方面隨着原始社會和早期文明中原有神性的內容消失,轉爲爲君主服務的具有理性內容和純粹享樂形式。從審美之喜來講,以前具有特異功能的寺(閹)人轉爲身體非正常的宦官和身體正常的詩人,瞽(盲人)轉變爲以視力正常爲主的樂師,侏儒(畸形)成爲宮廷裏的娛樂伎人。與之相應,在春秋戰國的轉型中,原始儀式的色、聲、味普遍成爲享樂,而原始儀式中以祝辭、咒語方式活動着的語言成爲諸子散文和宮廷雅言,保持了文化高位。在這一氛圍中,審美之喜的語言也在宮廷娛樂中佔有高位。在正史中,專門爲審美之喜立傳的“滑稽”,主要用來指宮廷娛樂人員在語言運用上所具有的笑的特點。先秦兩漢宮廷中,審美之喜的娛樂主要以三個詞描述:一是侏儒,主要指喜的形體;二是優,主要指喜的表演(《正字通· 人部》“優,戲也”,主要爲笑的表演;《詩經· 衛风· 淇澳》“善戲謔兮”,《國語· 齊語》“優笑在前”,《管子· 四稱》“戲謔笑語”);三是俳,主要是笑的語言,如《韓非子· 難三》“俳優侏儒,固人主之所與燕(宴之樂)也”。形體、表演、語言三者一體,用哪一詞衹是表明強調的重點不同。其中,語言之俳具有最重要的意義,三者一體中的語言效果或語言風格,稱之爲滑稽。司馬貞作《史記· 滑稽列傳》索隱,說:“滑謂亂也,稽同也,以言辯捷之人:言非若是,說是若非,能亂同異也。”(釋詞或可討論,姜亮夫《滑稽考》講,滑稽應爲連綿詞,源於圓轉機巧,與一系列詞如詼諧等皆同;①姜亮夫:“滑稽考”,《思想戰綫》2(1980):72。但釋義是到位的,即對語言作不倫不類的組合以引人笑。)三位一體的滑稽,進一步在全社會展開,一方面成爲百戲中的滑稽表演(如漢代的黃公戲、沐猴舞等),另一方面成爲士人間的俳諧詩文(如漢末蔡邕《短人賦》、晉代李充《嘲友人詩》、南朝齊袁淑《俳諧文》,諧之詞義如南朝梁劉勰《文心雕龍·諧隱》所釋:“諧之言皆也。辭淺會俗,皆悅笑也”),再一方面成爲社會中的笑話錄(如三國魏邯鄲淳《笑林》,南朝宋劉義慶《世說新語》中的《俳調》等)。後兩個方面,自漢魏到明清一直興盛着、擴展着,但審美之喜在前一個方面(即表演藝術中)於唐宋達到一種定型模式。第一時段的喜,突出的亮點是裝傻諷諫。春秋以來,俳優侏儒很多,但可以進入史册的,則是那些通過表面上滑稽笑語達到政治上諷諫目的的人和事。中國宮廷,俳優侏儒呈現笑料是本職,通過滑稽之笑對主上的不當決策或政治過失進行勸阻,先是假裝心之低下的傻,認同主上的錯,接着將之誇張到極端,最後在傻言笑話中讓主上認識到自己錯了。因此,與西方滑稽的特點是呈傻之笑不同,中國的滑稽諷諫的方式是裝傻之笑。

在第二時段,中國審美之喜得到專門性突出。這就是起於六朝形成於唐的參軍戲,以參軍與蒼鶻兩位角色進行以笑話爲主的滑稽表演。到宋金雜劇,演進爲以四人或五人一場,形成三段結構:“艶段”開場引戲,然後進入正劇(一般是兩段),最後以“散段”結束。整個劇的主調是:“務在滑稽。”②〔宋〕吳自牧:《夢粱錄· 伎樂》(杭州:浙江人民出版社,1980),第191頁。艶段要好看(可用舞的形式),散要搞笑(一般嘲弄外地人),正劇中副淨和副末爲主,“副淨色(角色)發喬(裝傻),副末色(角色)打諢(逗趣)”③〔宋〕吳自牧:《夢粱錄· 伎樂》(杭州:浙江人民出版社,1980),第191頁。。這時的滑稽,不僅保持以語言之笑爲主,而且增加了動作之笑,因此,“科諢”一詞興起。科即用動作逗笑(徐渭《南詞敍錄》“身之所行,皆謂之科”),諢即用語言逗笑(徐渭《南詞敍錄》“於唱白之際,出一可笑之語,以誘坐客,如水之渾渾也”)。可以說,在唐參軍—宋金雜劇中,科諢形成了專門性的審美之喜。第二時段的喜,其亮點是以娛樂爲目的的笑。

在第三時段,戲劇進一步發展,元明清戲曲形成和定型爲豐富多彩的藝術性戲劇。“笑”這一宋雜劇的主角,到這時轉爲輔助。從角色體系看,元明清戲曲形成生、旦、淨、末、丑的體系,生旦爲主,淨、末爲次,專門的丑角更爲次。就此而論,笑被次要化、邊緣化了。從審美之笑的角度去看,在宋雜劇本爲主要功能的科諢,也隨着戲曲角色本身的擴展而擴展,並滲透到每一個角色裏,生、旦、淨、末等各類角都有科諢,衹是上等角色呈雅科諢,下等角色做俗科諢;與此同時,除了丑角之外的每一次科諢的出現,都是輔助性的,成爲插科打諢,是“插”進去的,“打”弄出來的。包括丑角本身,都是插加進去搞笑的。不過,這插弄進去的科諢,又是整個劇必需的調味品,用李漁《閑情偶寄·詞曲部》的話來講,是劇中的“人參湯”。可以說,科諢之笑在整個劇中的地位和作用,正如俳諧詩文在整個詩文中的地位和作用,亦如笑話在整個社會中的地位和作用;對應着的,是作爲笑的審美之喜在整個文化中的地位和作用。第三個時段的亮點,是笑寓在各類藝術之中,服務於各類藝術的整體目的。

中國古代的審美之喜在三個時段各有特點:裝傻諷諫,笑爲娛樂,笑寓藝術。前者體現了笑在以政治爲主的整體性中的意義,中者突出了笑在生活娛樂爲主的整體性中的意義,後者彰顯了笑在以藝術爲主的整體性中的意義。

四 西方的審美類型之喜

西方的審美之喜,與中印之喜的區別,不僅是眼前之景的笑(及其在藝術中的片斷體現)這一類型上的“同”,更在於整體敍事結構之笑的“異”。中國的宋雜劇和印度的笑劇,是對“眼前之景”從藝術上進行擴展,但並未達到對審美之喜進行完整呈現的敍事結構,從而在本質上還處於“眼前之景”的範圍中。之所以如此,不在於中印藝術家的審美境界和藝術功力,而是這樣做與宇宙整體的規定不符合,要在藝術性質上與宇宙合一。因此,中國和印度的藝術之喜,如果從宋雜劇和印笑劇再往前走,在中國就升級爲明清戲曲,在印度就轉成其他劇類。可以說,宋雜劇和印度笑劇之喜,是中印審美之喜所能達到的最高度,是由文化劃定的範疇所決定的。西方的宇宙觀,與中國的天人合一不同,與印度的色空結構有異,是由已知和未知構成的二分宇宙;與之相應,審美類型出現了專門的“悲”與“喜”。悲與未知相連,喜與已知相連。由於西方之喜把自己限定在已知世界,從而不但普遍出現了眼前之景的喜之笑,而且還形成了專門的具有整體敍事結構的喜之笑。這首先從古希臘的戲劇形式顯示出來——喜劇。喜劇與史詩、悲劇一樣,要講一個完整的故事,而不像宋雜劇、印度笑劇那樣,主要是如節日禮花般的放出一個一個的笑話。

作爲具有整體敍事的審美之喜,西方的喜劇有三個特點:一是亞里士多德(Αριστοτέλης,前384—前322)講的,喜劇是模仿比正常低的人(主要是心智低於正常);但喜劇性之人,正如尼柯爾(A.Nicoll,1894—1976)講的,不是塑造人的豐富個性,而是抽象爲笑的類型。①[英]阿· 尼柯爾:《西方戲劇理論》(北京:中國戲劇出版社,1985),第115頁。如塞萬提斯(M.d.C.Saavedra,1547—1616)寫《唐吉訶德》,一定是一言一行皆充滿滑稽,沒有相反的內容在他身上出現;如莫里哀(Molière,1622—1673)寫《吝嗇鬼》,其人一定一舉一動都透出吝嗇,絕無相反的氣質存在其中。二是尼爾(Steve Neale)講的,喜劇是在日常生活中的敍事。這裏的日常生活,不僅是已知世界的生活(這裏重在“已知”二字,與未知不相關),更是已知世界中的平凡者下等人的生活(這裏重在“生活”,與嚴肅的政治等不相關,即或寫了上等人,也是上等人的活潑潑的生活一面,而非拿着樣的政治一面)。三是尼爾講的,要有歡喜的好結尾。已知世界是人能把握的,皆大歡喜是必然的結局。但已知世界的好結局,是由已知世界的正常運行而産生的,喜劇對偏離正常進行了幽默、詼諧乃至諷刺之笑,都是爲了將已知世界的運行帶進應有的美好結局。由(對偏離正常進行的)笑而(使偏離在笑聲中走向正常之)喜,是審美之喜的敍事整體的基本結構。可以說,西方美學通過把各種眼前之景的喜,組織成藝術的整體敍事之喜,以符合世界的二分世界中的已知世界部分,是西方審美之喜的主要形態。或者說,形成了藝術型整體敍事之喜爲主,眼前之景(以及小型藝術)的喜爲輔,而且眼前之景和小型藝術之喜不斷地被組織進藝術型整體敍事之喜中去,從而藝術之象的整體敍事之喜成爲西方審美之喜的主色。這一西方審美之喜的主色,其歷史演進體現爲三個階段。

第一階段,從古希臘開始,以喜劇這一戲劇種類爲主,開始審美之喜的主潮演進。産生了克拉提諾斯(Cratinus,前519—前422)、歐波利斯(Eupolis,前446—前411)、阿里斯托芬( ριστοφάνης,約前448—前380)三大喜劇家爲代表的衆多喜劇作品,特別是而今得以保存下來的阿里斯托芬的喜劇《阿卡奈人》《鳥》《蛙》等,以及在舊喜劇向中期喜劇和新喜劇的演進中,米南德(Μένανδρος,前342—前291)的《恨世者》《薩摩斯女子》《公斷》,展示出希臘社會各種各樣的笑如何被藝術集中起來,形成藝術型敍事整體。古希臘的喜劇,主要運用於城邦政治上,以諷刺(在喜劇家看來)政治上偏離正常的人和事爲主。

第二階段,從文藝復興開始,不但戲劇中的喜劇開始了現代提升,新起的小說以及稍後新起的繪畫開啓了新型的喜劇性藝術方式,這就是喜的小說和漫畫。二者與戲劇之喜一道交織演進,使審美之喜在三原色中幻出一片燦爛之景。在喜劇這條綫上,以莎士比亞(W.Shakespeare,1564—1616)、康格里夫(W.Congreve,1670—1729)、莫里哀直至王爾德(O.Wilde,1854—1900)的喜劇,仍守着喜劇與已知世界相關和喜劇性是類型化的笑的基本原則,把生活中方方面面的笑集中到藝術之象的敍事整體中。尼柯爾把喜劇分爲:鬧劇、浪漫喜劇(幽默喜劇)、情緒喜劇(諷刺喜劇)、風俗喜劇(風趣喜劇)、文雅喜劇、陰謀喜劇。①[英]阿· 尼柯爾:《西方戲劇理論》,第276—300頁。經過總結的藝術之喜,反過來又滲透到生活的每一方面,但以笑的藝術爲主要目的。西方喜劇的基本模式都在此形成。在小說這條綫上,拉伯雷(F.Rabelais,約1493—1553)的《巨人傳》、薄伽丘(G.Boccaccio,1313—1375)的《十日談》、斯威夫特(J.Swift,1667—1745)的《格列夫遊記》等開啓了一種新的喜劇性故事模式。在漫畫這條綫上,英國賀加斯(W.Hotarth, 1697—1764)、吉爾雷(J.Gillray, 1757—1827),法國的菲利浦(C.Philipon,1800—1826)、杜米埃(H.Daumier,1808—1879),美國的納斯特(T.Nast,1840—1902)、奧特考特(R.F.Outcault,1863—1928),使西方的小型藝術在笑上有了一新模式。由這三個方面交織並進的審美之喜,蓬勃展開,直達西方文化的各個邊緣,如北歐和俄國。總而言之,戲劇之喜爲核心,小說之喜和漫畫之喜爲展開,生活的眼前之景的喜,被三種藝術之喜組織起來,形成西方文藝復興以來的審美之喜的新結構。就這一時代的總體來講,藝術之喜成爲審美之喜的太陽,將條條光綫,遍照在已知世界之喜的方方面面。

第三階段,電影産生之後,電影所體現的審美之喜,加入到戲劇、小說、漫畫之中,與之交織互動,成爲審美之喜的主潮。在四綫交織的喜劇這條綫上,一個重大的新特點,是19世紀末20世紀初在科學和哲學的升級之後,專門爲笑的喜劇在一些基本原則上被反思,正如斯特林堡(A.Strindberg,1849—1912)講的:“這個人愚蠢,那個人殘忍,這個嫉妒,那個吝嗇,等等……應當受到質疑。……我嘗試着不讓分裂的片斷進入情節之中。”②[英]約翰· 拉塞爾· 布朗 編:《牛津戲劇全史》(北京:北京日報出版社,2021),韓陽 譯,第347頁。喜劇之笑被要求融進社會整體關聯之中,於是出現了悲喜劇和正劇。同時,戲劇之喜與小說之笑,融入整個現代藝術和後現代藝術之中,成爲其中的一個因素,服務於藝術的整體目的。在四綫交織的小說和漫畫這兩條綫上,專門的喜劇故事日益漸少,喜劇性作爲某些因素進入各類小說和各類漫畫日益漸多。從審美之喜的角度可以發現:荒誕劇中的笑,黑色幽默中的笑,表現主義藝術中的笑,存在主義藝術中的笑等等,在四綫交織的電影這條綫上逐漸成爲藝術中的主潮;審美之喜又從電影中産生出來,呈爲持續不斷的電影之喜的景觀,如英國從卓別林(C.Chaplin,1889—1977)到艾金森(Rowan Atkinson)(即憨豆)、美國從基頓(B.Keaton,1895—1966)到伍迪· 艾倫(“Woody”Allen)、法國的塔蒂(J.Tati,1907—1982)、德國的劉別謙(E.Lubitsch,1892—1947)、加拿大的凱瑞(Jim Carrey)等主演的喜劇電影。電影具有世界性的影響,喜劇電影遊蕩在世界各地,並産生了新的本土類型(在中國就有周星馳的喜劇電影和開心麻花的喜劇電影)。電影又産生出動畫片,動畫片不僅在方式上是兒童的,天生就有喜劇性,而且還專門創作了喜劇性敍事,如名揚全球的《米老鼠與唐老鴨》,成爲喜劇的新形式。第三階段西方之喜總的趨向在於:一是電影作爲工業文化的商業性質,主要靠類型化電影進行運作,因此,喜劇性正是在精准定位的類型化商業運作中,得到極大發展。二是其他藝術形式中的審美之喜,包括戲劇、小說、漫畫,都在從類型走向關聯,約似於古典時代中國和印度的藝術。然而,無論是在類型化的電影中,還是在非類型化的戲劇、小說、漫畫中,西方審美之喜的雙向演進得到彰顯。

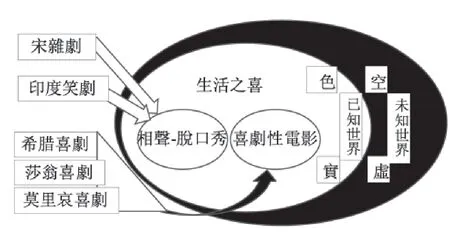

從以上中、西、印審美之喜的演進中,對審美之喜可以得出如下幾點:(1)在古代世界中,審美之喜與宇宙設定的關聯,決定了中、西、印之喜的關聯範圍:西方之喜,集中在已知世界中的實體的類型化;中國之喜,主要在虛實結構中的實的部分的類型化;印度之喜,在於下梵的世事之色與上梵的本質之空的關聯中。而西方在科學和哲學的思想升級中,趨向於從古典的實體世界轉爲與中國的虛實相生和印度的色空一體類似的新結構。審美之喜的新變應,由這一新的宇宙設定來說明。(2)中、西、印之美呈現兩大類型:中印以與眼前之景的喜同質的小型藝術之喜爲主,西方以藝術之象的整體敍事之喜爲主。中印主要體現爲,對喜的片斷本身進行類型化;西方主要體現爲,對笑進行人物和故事的類型化。(3)中印之喜,主要作爲文化整體中的因素,加入進各類結構中,組成虛實相生(中國)與色空對照(印度)的關係。西方之喜,體現爲一種獨立的類別,與其他獨立性類別一道,構成一個實體間互動的世界。(4)自20世紀的全球一體和多元互動以來,喜的類型化主要體現在喜劇性的電影上,而其他藝術中的喜成爲了一種因素,與整個世界互動;同時,西方的脫口秀和中國的相聲以及與之同質的喜劇小品,以生活化的方式進入藝術,類似與宋雜劇、印度笑劇,實際上與生活世界緊密關聯和基本同質。小型藝術之喜,在現象上是藝術的,在本質上是生活的。這樣,審美之喜主要體現爲三種形式:一是生活型眼前之景的喜,出現在生活的各方面;二是藝術型的整體敍事之喜,主要以喜劇性電影突顯出來;三是形爲藝術而質爲生活的脫口秀和相聲以及喜劇小品。這三種喜的類型,加上其歷史來源,可作圖如右下(見圖2):

圖2 三種喜的類型及其歷史

總之,世界的審美之喜,由中、西、印三大文化不同的宇宙結構,産生了三大喜的類型:生活之喜,小型笑劇之喜,敍事喜劇之喜。審美之喜的核心是人的優越感、正常感、自信心、自由觀。而這一核心,要在對西方“已知未知”的二分世界、中國“虛實—關聯”的世界、印度“是—變—幻—空”的世界的認知中,方可得到更深的知性理解和形上體悟。