急性缺血性脑卒中肇事血管CT值与血管再通的相关性研究

荘高明, 贺雪平, 梁健科

急性缺血性脑卒中,又称为急性脑梗死,是最常见的卒中类型,约占69.6%~77.8%[1]。磁共振被认为是诊断急性缺血性脑卒中的最敏感的方法,尤其是DWI技术,能在脑组织缺血30 min内显示异常信号,但是碍于扫描时间较长及金属仪器禁止进入的问题,在急诊使用中有部分限制[2,3]。彩色超声多普勒诊断颈部血管狭窄有一定优势,但是对于颅骨包裹的脑部血管显示不佳,限制了其使用范围[4~6]。CT具有扫描速度快,无磁场限制等优势,一直是诊断急性缺血性脑卒中最常用的检查方法[7~9]。相关指南推荐,对于疑似急性脑卒中的患者,到达急诊室后,尽量在60 min内完成CT及其它基本检查,缩短进院至溶栓的时间(door-to-needle time,DNT)间隔[10]。CTA能快速准确定位肇事血管、CTP能有效判断缺血范围及缺血程度,所以相关方面的研究较多,而关于CT值对诊断急性缺血性脑卒中作用的研究不多。在实际工作,我们发现同样是急性缺血性脑卒中患者,其肇事血管却有不同的CT表现,部分表现为明显的高密度征,部分表现为等或稍低密度。本文旨在探讨急性缺血性脑卒中患者肇事血管的CT值与血管再通效果是否有相关性。

1 材料与方法

1.1 研究材料及方法 收集2019年1月-2020年3月,在我院首诊并治疗的急性缺血性脑卒中患者。入组条件:(1)年龄40岁以上;(2)先接受CT检查、再接受相关治疗,治疗后10 d内有CTA或MRA复查;(3)既往无大面积脑梗死病史;(4)无多发性动脉炎、肿瘤、血液系统相关疾病;(5)无脑部手术史;(6)发病前没有喝酒。排除条件:(1)发病时或治疗期间合并有脑出血;(2)肇事血管血栓附近有明确的钙化斑块;(3)肇事血管异常纤细,CT薄层未能清晰显示结构。最终,符合条件患者58例,60条肇事血管(2人为同时两条血管重度狭窄至闭塞),其中28位女性,30位男性,年龄介于36岁~91岁,平均年龄65.12岁。其中接受DSA检查或血管腔内治疗术的患者35例,每位患者均接受rt-PA溶栓治疗。所有治疗均经患者和(或)其家属同意。

1.2 仪器与相关材料 CT扫描仪:GE Discovery 750 HD宝石CT(通用电气医疗集团、美国)。CT造影剂:碘佛醇370 mg/ml注射液(江苏恒瑞医药股份有限公司,中国)。高压注射器:Ulrich高压注射器(欧利奇公司,德国)。磁共振扫描仪:Magnetom Avanto 1.5T超导磁共振扫描仪(西门子、德国),扫描线圈为八通道头部专用相控阵线圈。磁共振造影剂:马根维显注射液(Gadopentetate Dimeglumine,Magnevist,拜耳公司、德国),药品规格0.5 mmol/ml,20 ml/瓶。

1.3 CT及MRI扫描方法及参数 CT扫描方法及参数:管电压为120 kV,管电流为200 mA,扫描矩阵为 512×512。平扫层厚1 mm、层间距均1 mm。增强CTA层厚1 mm、层间距1 mm,薄层重建层厚0.5 mm、层间距0.5 mm。扫描范围包括颈内外动脉分叉部至颅顶水平;平扫及增强扫描均从颅底往头顶方向扫描。MRI扫描方法及参数:T1WI序列TR 480 ms、TE 11 ms、层厚4 mm、层间距4 mm;T2WI序列TR 4000 ms、TE 85 ms、层厚4 mm、层间距4 mm;T2WI反转回复序列(FLAIR)TR 9430 ms、TE 92 ms、翻转时间(TI)2547.8 ms、层厚4 mm、层间距4 mm;DWI序列b值分别为0、500、1000;SWI序列TR 49 ms、TE 40 ms、层厚2 mm、层间距2 mm。MRA扫描采用3D-TOF技术,层厚1 mm、层间距1 mm。扫描范围颅底至颅顶,扫描方向从颅底往颅顶方向扫描。

1.4 图像测量 首诊CT图像测量:综合观察平扫、增强、VR图像,确定肇事血管及梗死处血栓(栓子)位置,以画ROI方式,测量梗死处血栓(栓子)平扫及增强扫描时的CT值,并测量对侧或邻近通畅管腔平扫时的CT值。画ROI测量时,注意避免与血管壁或钙化斑块重叠,以免影响测量结果。复诊CTA或MRA图像:肇事血管闭塞处管腔直径恢复至邻近管腔的50%以上,远侧分支血管大部分恢复显影,确定为管腔再通效果好,纳入A组。肇事血管血栓处管腔直径恢复未达邻近管腔的50%以上,远侧分支血管血流无明确改善,确定为再通效果不佳,纳入B组。图像观测工作,由一位主治医师及一位副主任医师共同进行,每一测量位置测量3次,取其平均值为观察值,对于观察结果有异议时协商达成一致。

1.5 统计学分析 数据分析采用SPSS 19.0(IBM、美国)软件包完成。治疗效果不同的患者之间数据比较,符合方差齐性时采用独立样本t检验(Student’sttest);不符合方差齐性时,采用非参数Wilcoxon秩和检验。平扫时血栓与通畅管腔的CT值比较使用配对样本t检验。当P<0.05时,认为其差异有统计学意义。

2 结 果

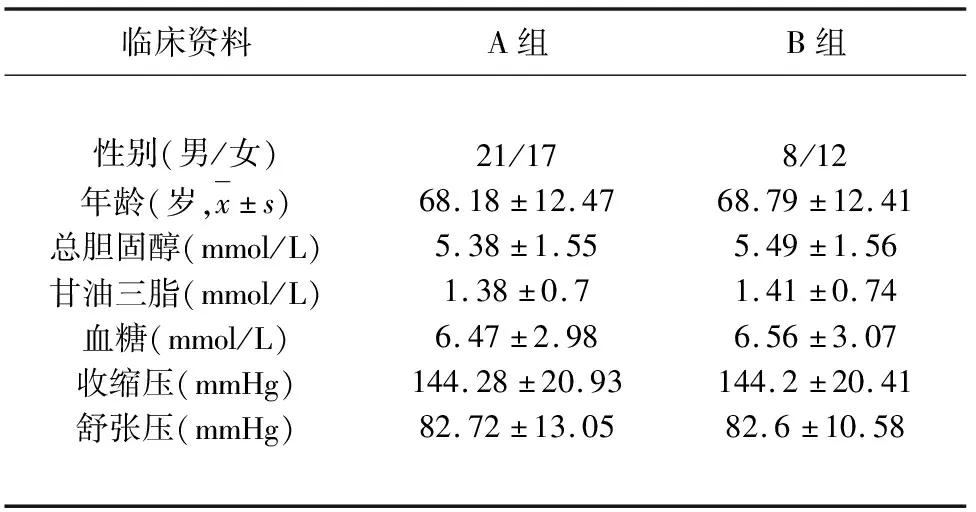

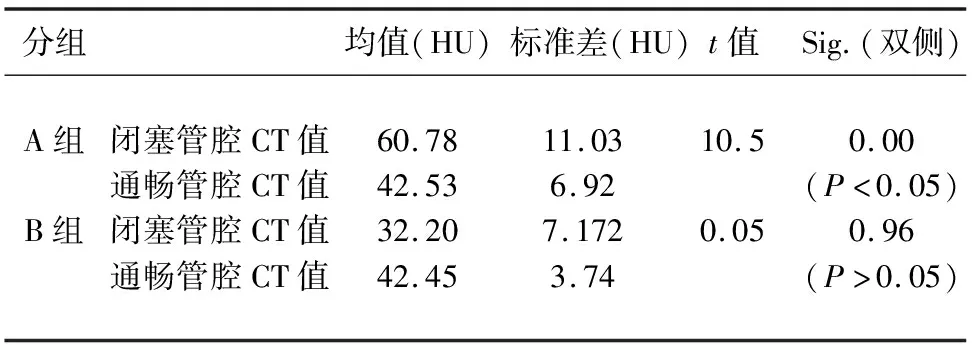

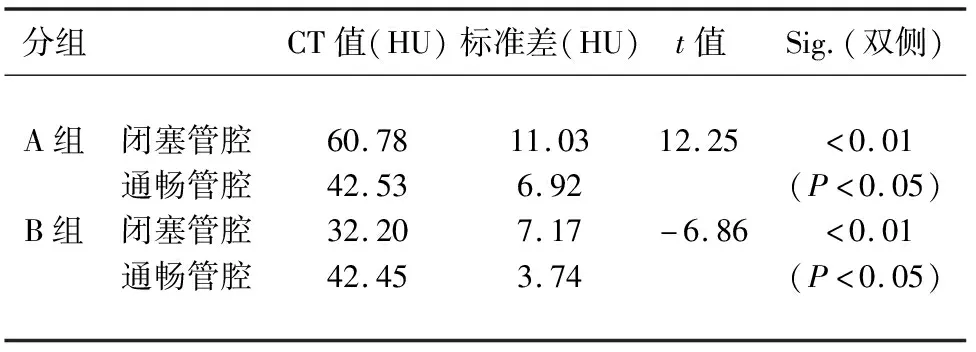

患者的基线资料(见表1)。患者发病至溶栓时间介于49 min~262 min,平均时间153 min。肇事血管分布,49处为大脑中动脉,4处为颈内动脉虹吸部,7处为基底动脉。接受治疗后,A组40条血管再通效果好(见图1),平扫血栓CT值为(60.78±11.03)HU,增强扫描时血栓的平均CT值为(73.75±8.72)HU,对侧通畅管腔平扫CT值约(42.53±6.92)HU。B组20条血管再通效果不佳(见图2),平扫血栓CT值为(32.20±7.17)HU,增强时血栓的平均CT值为(51.55±17.11)HU,对侧通畅管腔平扫CT值约(42.45±3.75)HU。两组间比较,血栓平扫CT值差异有统计学意义(P<0.05),通畅的管腔平扫CT值差异无统计学意义(P>0.05)(见表2)。在CT平扫图像上,A组闭塞管腔CT值高于正常管腔、其差异有统计学意义(P<0.05);B组闭塞管腔CT值低于正常管腔CT值、其差异有统计学意义(P<0.05)(见表3)。

表1 患者的基线资料

表2 两组患者间闭塞管腔及通畅管腔的平扫CT值比较

表3 患者在CT平扫时闭塞管腔与通畅管腔的CT值差异

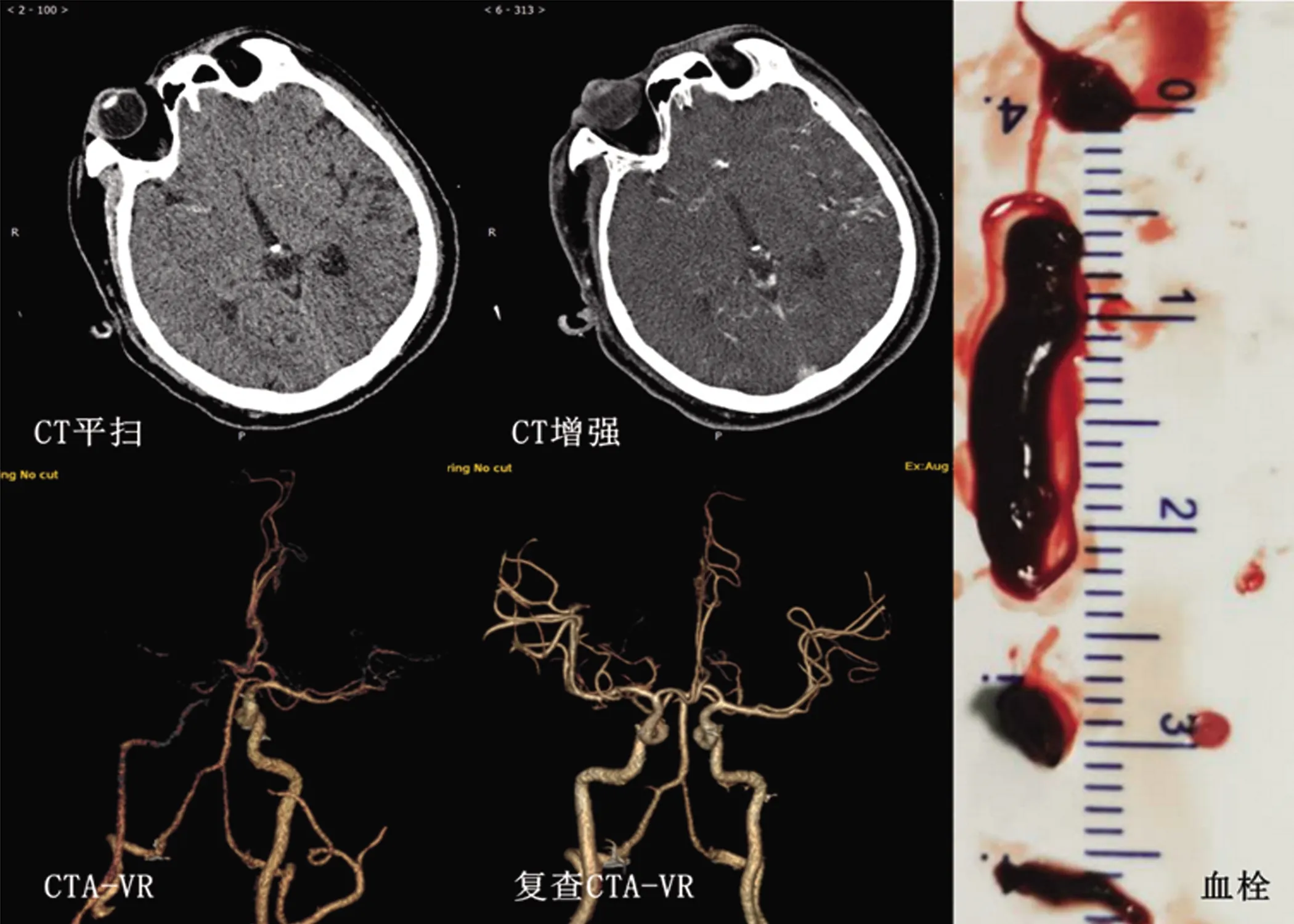

图1 男性,57岁,突发左侧肢体无力,不能下地行走。急诊CT平扫见右侧大脑中动脉高密度,CTA显示右侧颈内动脉虹吸部、右侧大脑中动脉闭塞。起病后2 h 15 min,术中抽出暗红色血栓、残余血栓快速溶解。1 d后复查CTA,血管再通良好

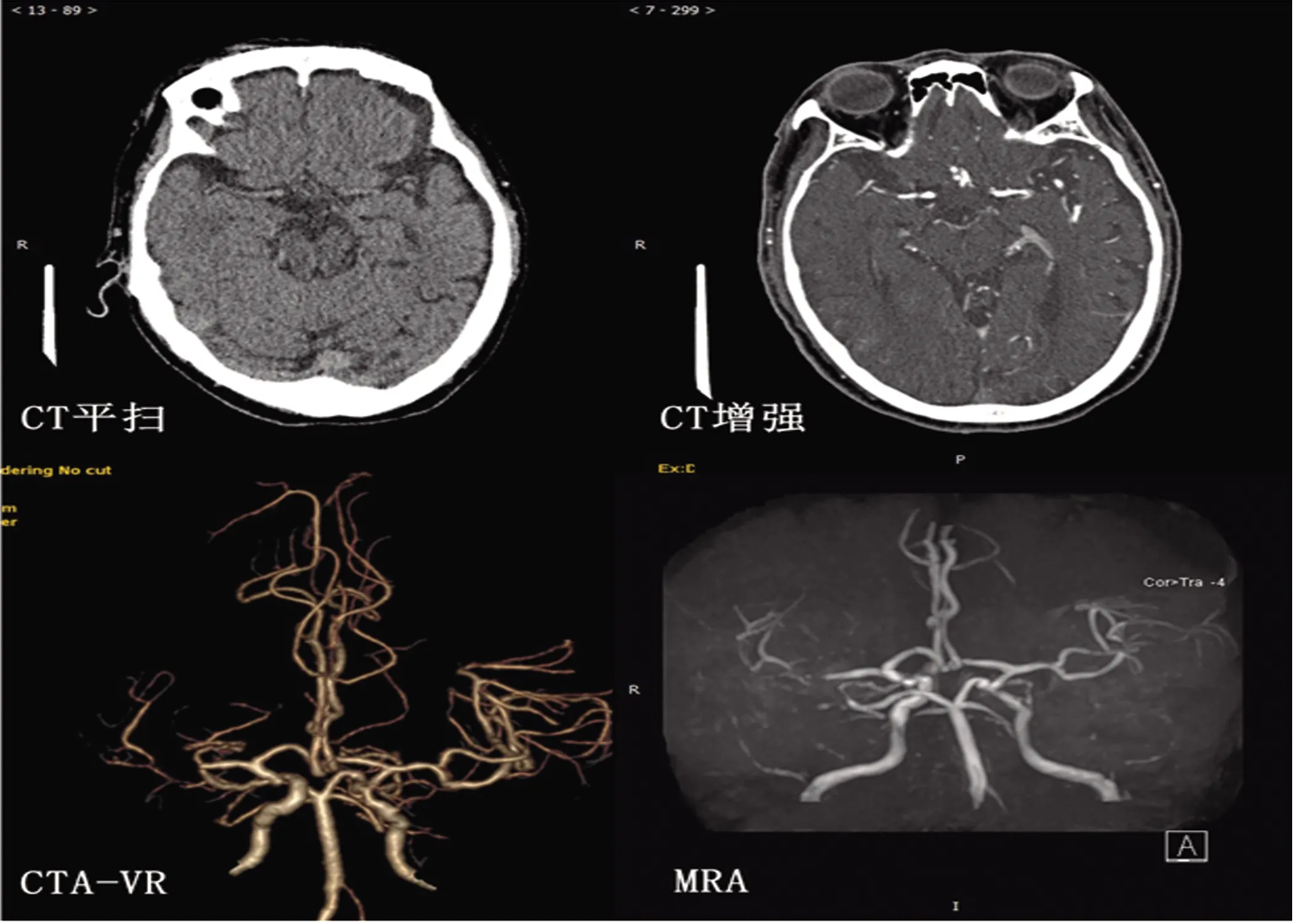

图2 男性,80岁,无明显诱因突发右侧肢体乏力。急诊CTA显示右侧大脑中动脉局部重度狭窄。CT平扫显示狭窄部血栓密度略低于正常管腔密度。发病后4 h开始静脉溶栓及抗血小板治疗。3 d后MRA复查管腔再通不佳

3 讨 论

急性缺血性脑卒中治疗及预后的影响因素是卒中治疗的热点及关键问题,在术前检查评估手段中,大部分学者关注CTA、CTP、MRP等研究,而关于头部CT平扫征象与治疗效果的研究不多,本研究特点是探讨急性缺血性脑卒中患者CT平扫征象与治疗效果之间是否有相关性。

本研究所有患者均在同一卒中团队下,按同样的标准治疗,排除患者基线资料及治疗时间差的影响,两组患者间对比有可行性。研究显示,A组40(60%)条CT平扫呈相对高密度的肇事血管的管腔再通情况较好;B组20(40%)条CT平扫呈等/稍低密度的肇事血管的管腔再通情况不理想。两组患者健侧血管腔的平扫CT值无明显差异,而血管梗死处的平扫CT值差异有统计学意义。

相关研究[11,12]认为,与血小板及纤维蛋白相比,血红蛋白对X-线的衰减较明显,且血红蛋白浓度与X-线衰减呈正线性关系,血红细胞富含血红蛋白,所以在CT平扫图像上,富含红细胞的血栓其CT值高于富含血小板的血栓。Tetsuya[13]等通过单中心研究发现,对急性脑梗死患者进行支架取栓时,当血栓的主要成分是动脉粥样硬化斑块(主要成为胆固醇、泡沫细胞或纤维组织)时较容易出现再灌注失败,当血栓的主要成分为富含红细胞的血栓时,实现再灌注的成功率较高。

相关研究[13,14]认为,在进行血管腔内取栓术时,动脉粥样硬化斑块较容易碎裂成小碎片,而且局部血管壁容易发生不可逆转的损伤,从而减低再灌注的成功率;而富含红细胞的血栓的弹性及可塑性均较高,较容易被整体切除,增加再灌注的成功率。Joris等[12]报道,血栓的组成成分可影响重组人组织型纤溶酶原激活物(rtPA)的溶栓效果,与富含血小板的白色血栓相比,富含红细胞的红色血栓更容易被溶解。

综上所述:急性缺血性脑卒中患者,CT平时血栓的CT值与其内的红细胞含量相关,红细胞含量较高的血栓,治疗后局部血管腔恢复有效灌注的成功率较高。

本研究的不足之处,首先未能把取栓所得的血栓实体做进一步的病理分析证明;第二、样本量偏少;第三、欠缺长期的疗效追踪,这些不足之处有待后续课题进一步研究。