王船山后期的“人禽之辨”思想及其时代关切*

钮则圳

(中共广东省委党校 哲学教研部,广东 广州 510050)

一、引言

“人禽之辨”是儒家哲学的重要议题。先秦时期,孔子言:“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒而谁与?”(《论语·微子》)此处以“鸟兽不可同群”来界说“人之徒”,因而从人禽有别的角度揭示出人之为人的优越性;这种优越性不仅指生物层面的优越性,更暗含了一种道德层面的优越性。孟子继承并发展了孔子这一思想,明确提出“人禽异类”的观念。孟子认为:“犬马之与我不同类”(《孟子·告子上》),“犬马”意指禽兽,“我”意指人类。同时,孟子又认为人禽之别极小,他称这种差别为“几希”。孟子言:

人之所以异于禽兽者几希,庶民去之,君子存之。舜明于庶物,察于人伦,由仁义行,非行仁义也。(《孟子·离娄下》)

“人之所以异于禽兽者几希”蕴含着两个前提:人与禽兽不同(异类);人与禽兽差别极其小(几希),人稍有不慎即会滑向禽兽。就前者而言,孟子强调人与禽兽具有本质差别:人具有绝对优越性,即人独有且先天本有“恻隐”“羞恶”“辞让”“是非”等“四心”以及由此“四心”发展出“仁义礼智”四德。就后者而言,孟子强调“四心”很容易“放失”,即人极易丧失人禽之别而走向堕落。孟子以此警醒人们要时刻保有自己的“本心”,将仁义内化为一种道德驱动力,对人自身的优越性予以充分维护与扩充。孟子还区分了君子与庶民的差别:君子能够时时刻刻守护人之为人的优越性,即君子可以存其“四心”并将其不断扩充,而庶民却往往受到外物的诱惑与影响将本心摒弃或放除,导致失却人之所以为人的本质特征。在君子、庶民之别的问题上,庶民往往为了满足自身的感官欲望而舍弃本心,君子却可以时刻将仁义礼智确认为人真正的本性,避免感官欲望侵害本心的主体地位,从而在道德选择中达到个体生命的充分实现与完成[1]119。从这一角度讲,“人禽之辨”也可以导向“义利之辨”,它要求人在道德生活与感官欲望生活之间做出取舍与抉择。

孟子的“人禽之辨”既高扬了人“异于禽兽”的本质属性,确立了人的主体地位;又从“异于禽兽者几希”的层面对人坠向禽兽的可能性予以足够警醒,并以此凸显了人进行道德生活的必要性。孟子之后,“人禽之辨”问题被后世儒者不断讨论,涉及的问题也愈加复杂。如汉儒扬雄认为:“天下有三门:由于情欲,入自禽门;由于礼义,入自人门;由于独智,入自圣门。”[2]67扬雄不仅进行了“禽—人—圣”的层次划分,还将礼义对于情欲的超越视作人有别于禽兽的基点。在朱熹等宋代道学家那里,“人禽之辨”又具体关联为“理欲之辨”“道心”“人心”之辨等问题,对于这些问题的探讨,在提升人的道德自觉、培养理想人格以及促使道德意识最大限度地支配人的行为方式等方面都发挥了积极作用[3]142。

作为明遗民的王船山也对“人禽之辨”展开过深入思考,并且其思考方向在不同阶段有所不同。正如陈来先生所言,《读四书大全说》在王船山前期作品中最具代表性,而《思问录》《俟解》与《张子正蒙注》三部书是其晚年之作,足以代表王船山的后期思想[4]5。在《读四书大全说》等四书学著作中,王船山主要站在反思宋明理学的立场,在经典诠释的架构内对朱子等道学家关于《孟子》中相关章节的诠释与阐发予以反思与辩驳,这一阶段王船山对于“人禽之辨”的思考主要停留于理论探讨层面(1)关于王船山前期对于“人禽之辨”的思考,学界已有较为深入的研究,可参看蔡家和:《王船山〈读孟子大全说〉研究》第十二章“王船山对《孟子·人之所以异章》的诠释”。蔡家和:《王船山〈读孟子大全说〉研究》,学生书局2013年版。;而经历国破家亡、危殆困苦的人生厄运之后,作为“明遗民”的王船山在其人生后期对于“人禽之辨”的思考融入了更多基于社会现实性的反思,这些思考集中体现在《俟解》一书中。本文即以《俟解》为中心,对王船山的“人禽之辨”思想及其现实关切予以论析。

二、“庶民”与“禽兽”之辨

孟子强调人禽异类,在一定限度上承认人可能“近于禽兽”,其“人禽之辨”思想具有严厉的警醒意味。他对于人禽关系的论述重在提醒人通过道德实践活动以保有自己的“本心”,从而彻底摆脱坠入禽兽境地的可能性。孟子往往通过“近于禽兽”(《孟子·滕文公上》)、“违禽兽不远矣”(《孟子·告子上》)等表述,鞭策人朝着与禽兽相反的成圣成德方向努力。因此,孟子论述的重点并不在于批评何种人是“禽兽”,在《孟子》中也没有类似“人是禽兽”的表述(2)确切地说,孟子从未说过未保有“本心”“放其良心”的人是“禽兽”。虽然孟子说过“嫂溺不援,是豺狼也”(《孟子·离娄上》)、批评杨墨“无父无君,是禽兽也”(《孟子·滕文公下》),但正如叶树勋所言,这些语句在一定程度上是由批判性的辩论语气所致,并不能代表孟子对“放其良心者”的态度。叶树勋:《道德实践的可能性与必要性——孟子哲学中“几希”的双重意蕴》,《道德与文明》2017年第4期。。然而,从反面观之,孟子也为论证失去人之本心的“非人”(《孟子·公孙丑上》)是“禽兽”这一观点留下了言说空间。后世儒者便更进一步,从人与禽兽具备相同的自然属性出发,强调人在肉体、欲望等基本生存需求方面与禽兽无异,偏重于此,人极有可能沦为“禽兽”。例如,明代岭南大儒陈献章曾作《禽兽说》一文:

人具七尺之躯,除了此心此理,便无可贵,浑是一包脓血里一大块骨头。饥能食,渴能饮,能着衣服,能行淫欲。贫贱而思富贵,富贵而贪权势,忿而争,忧而悲,穷则滥,乐则淫。凡百所为,一信气血,老死而后已,则命之曰“禽兽”可也[5]61。

陈献章从个体的精神追求与物质追求二分的角度出发,将精神性的追求从个体中剥离出来,审视人在物质方面的追求。他发现,在追求物质欲望满足的方面人与禽兽差别极微,甚至可以直接与禽兽等同,从而从反面证明人存有“此心此理”以别于禽兽的重要性。与陈献章类似,王船山也从贪图满足物欲而丧失本心的“非人”出发进行思考。不过由于身处明清更迭的乱世,作为明遗民的王船山对“民性”的批判更为严厉。王船山说:

人之所以异于禽兽者,君子存之,则小人去之矣。不言“小人”而言“庶民”,害不在小人而在庶民也。小人之为禽兽,人得而诛之。庶民之为禽兽,不但不可胜诛,且无能知其为恶者;不但不知其为恶,且乐得而称之,相与崇尚而不敢逾越。学者但取十姓百家之言行而勘之,其异于禽兽者,百不得一也。营营终日,生与死俱者何事?一人倡之,千百人和之,若将不及者何心……乃其所以然者,求食、求匹偶、求安居,不则相斗已耳;不则畏死而震慑已耳。庶民之终日营营,有不如此者乎?二气五行,抟合灵妙,使我为人而异于彼,抑不绝吾有生之情而或同于彼,乃迷其所同而失其所以异,负天地之至仁以自负其生,此君子所以忧勤惕厉而不容已也。庶民者,流俗也。流俗者,禽兽也。明伦、察物、居仁、由义,四者禽兽之所不得与[6]80。

可以看出,王船山此段是立足于《孟子·离娄下》“人之所以异于禽兽者几希”章进一步阐发的。从道德角度而言,君子本应与小人相对,孟子却不言“小人去之”而言“庶民去之”,王船山认为其中存有深意,即孟子是从现实角度看到庶民的危害远远大于小人。王船山指出,如果将小人理解为禽兽,还可以在道义上谴责、惩罚他们;但是一旦庶民沦为禽兽,因其数量众多,恐怕整个社会风俗会因此败坏,进而导致社会价值观念转向崩塌。他从明末乱世的现实生活经验出发,发现许多庶民终日蝇营狗苟,争逐名利,追求的不过是美食、美色、安居等生理方面的需求,当其需求无法得到满足,则会如禽兽一样产生争夺,由此可见其时庶民中极少有异于禽兽者。王船山又从“气化论”立场解释人禽异同问题。王船山言:“气之化而人生焉,人生而性成焉。”[7]720天在气化过程中产生了人,人生而有性,且人之性与犬马之性不同,这是王船山一贯的立场。然而在气化过程中,天会因为阳变阴合产生不善,人也会因为情动才变产生不善[4]172-173。前者产生的不善可能为禽兽,后者产生的不善可能为“喜怒哀乐爱恶欲”等感情欲望,而后者之不善在王船山看来并不亚于禽兽之恶。因此,尽管人性本不同于禽兽之性,但由于情才在人身上所产生的不善也是人难以避免的;人一旦受到情才的影响,一样会导致具有趋同于禽兽的可能性。由此可知,王船山借助“变合”“情才”等观念,在其“气化论”理论模式下重新阐释了孟子的“几希说”。王船山认为,如何保有人在宇宙气化过程中所具备的优越性,避免流于禽兽,这是君子必须时刻警醒的问题;而一些庶民由于过度陷溺于“喜怒哀乐爱恶欲”的情欲世界,丢失了人的本然属性,尽管表面上他们与自然意义的飞禽走兽有所不同,但是王船山认为已经可以将这类群体斥责为沦为“流俗”的禽兽。

在王船山早期著作中,虽然也偶有将庶民斥为“去其几希”者[8]22,但是将“庶民”直接视为“禽兽”,这种态度是他之前未曾强调过的,更蕴含了明遗民群体对于明末庶民的深刻反思。王船山还对彼时的庶民进行了更为细致地刻画:

以明伦言之,虎狼之父子,蠭蚁之君臣,庶民亦知之,亦能之,乃以朴实二字覆盖之,欲爱则爱,欲敬则敬,不勉强于所不知不能,谓之为率真。以察物言之,庶物之理,非学不知,非博不辨,而俗儒怠而欲速,为恶师友所锢蔽,曰何用如彼,谓之所学不杂……以仁言之,且无言克复敬恕也。乃事其大夫之贤者,友其士之仁者,亦以骄惰夺其志气,谓之寡交。居处、执事、与人,皆以机巧丧其本心,谓之善于处世。以义言之,且无言精义入神也。以言餂,以不言餂,有能此者谓之伶俐。鸡鸣而起,孳孳为利,谓之勤俭传家。庶民之所以为庶民者此也,此之谓禽兽[6]81。

君子小人,但争义利,不争喻不喻。即于义有所未喻,已必不为小人,于利未喻,终不可纳之于君子。所不能喻利者,特其欲喻而不能,故苛察于鸡豚,疑枉于寻尺。使其小有才,恶浮于桀、纣必矣,此庶民之祸所以烈于小人也[6]82。

质言之,王船山所指“庶民”并非泛论一般意义上的百姓,而是特指在世俗生活中丧失与禽兽“几希”差别的人。就社会阶层而言,“庶民”不仅可以涵盖“农”“工”“商”中的一部分,也应包括“士”阶层中身居底层而又贪图物欲满足的群体。王船山通过对明末社会的多方面观察,发现这些人看似会践行“明伦、察物、居仁、由义”等行为规范,但就其实质而言,他们往往以“朴实”“率真”“善于处世”以及“勤俭持家”等看似美好的词汇来掩盖其物欲熏心、蝇营狗苟的生活状态。由此可见,王船山认为“庶民”之为“禽兽”的重要原因即在于其行为方式与道德规范相比“名实不符”。另外,前文已述,“人禽之辨”可以导向“义利之辨”,王船山即从义利角度来审视庶民。王船山对“君子喻于义,小人喻于利”(《论语·里仁》)予以发挥,他认为对于“义”具有深切理解并不是最重要的,关键在于是否以“义”为基本价值取向。如果具备这一取向,则人即已断绝了成为小人的可能性;相反,小人往往连深切理解“利”之利弊的能力都已丧失。在王船山看来,庶民不仅与小人相比“小有才”,还普遍陷溺于对“利”盲目且狂热的追求之中,导致在社会生活中产生祸乱。以上两段说明,“名实不符”与“见利忘义”是王船山眼中庶民的两大特征。因为见利忘义,此时的“庶民”已经不是传统意义上的庶民,因变得名不符实而沦为禽兽。

三、“习气”与教化

王船山认为“庶民即禽兽”,此处的“庶民”并非一个个体概念,它象征的是一类群体,这说明王船山意识到“庶民禽兽化”已经成为明末时期非常严重的社会问题。需要注意的是,王船山并非要以批判立场“消灭”已经沦为禽兽的庶民,儒者的经世担当精神以及明遗民“反清复明”的政治愿景都促使他探析庶民群体乃至整个社会走向堕落的原因,并将庶民从“禽兽”境地中解救出来。

庶民何以变为禽兽?王船山认为,这不仅由于庶民陷溺于物欲生活不能自拔,人性因素才是问题的关键所在。王船山曾将人性分为先天之性与后天之性,先天之性是人生成时天所赋予之性,而后天之性是人在现实生活中不断养成的,二者有天人之分。王船山说:“后天之性,亦何得有不善?‘习与性成’之谓也。先天之性天成之,后天之性习成之也。乃习之所以能成乎不善者,物也。”[7]570王船山认为,导致后天之性有不善的原因在于“习”。“习”是指后天的习染,王船山将其进一步阐释为人与外物接触的过程与经验。具体而言,人的气禀因为与外物交感并为物所牵引而产生不善;更确切地说,是外物之来和人的欲望追求相遇相感的时间地点不合于先天的“时”与“地”的规定,因此产生不善[4]220-221。我们知道,王船山非常重视人性之善在后天生活中的不断完成(“性日生日成”(3)“性日生日成”是根据王船山“夫性者生理也,日生则日成也”“故曰性者生也,日生而日成之也”(王夫之:《尚书引义》,中华书局2009年版,第55页)等思想概括而来。钱穆先生也认为:“盖船山以日生日成言性,故不喜言损灭,而喜言变动。”(钱穆:《中国近三百年学术史》,九州出版社2011年版,第112页));但从以上论述可看出,王船山也很警惕后天之性中恶的产生,并且将其归咎于“习”。依照王船山的人性论,性内含于气,并且是气的属性与条理。但是,如果人在现实生活中过多地受困于习闻习见,“习”就会完全占据与主导气,使性失去原有的主导与调剂功能,王船山将这一过程视为“习气”代替了人本具的“性气”。王船山有言:

末俗有习气,无性气。其见为必然而必为,见为不可而不为,以婞婞然自任者,何一而果其自好自恶者哉!皆习闻习见而据之,气遂为之使者也。习之中于气,如瘴之中人,中于所不及知,而其发也,血气皆为之懑涌。故气质之偏,可致曲也,嗜欲之动,可推以及人也,惟习气移人为不可复施斤削。呜呼!今之父教其子,兄教其弟,师友之互相教者,何一而非习气乎[6]95-96!

这里的“末俗”是“禽兽”的另一种表述方式。王船山指出,末俗就是因为习闻习见支配了自身的气,久而久之导致其周身上下被习气充满,完全丧失了本有的性气。在王船山看来,习气可以毒瘴之气譬喻,习气使人丧失本性所具的秩序与条理,产生气质之偏狭,就好比毒瘴之气发动时让人血气错乱,无序涌溢一样。而且,习气的危害不仅在于使人在行动过程中丧失道德判断能力,更在于它可以互相影响传播。正如王船山所言:“与君子处,则好君子之好,恶君子之恶。与小人处,则好小人之好,恶小人之恶。又下而与流俗顽鄙者处,则亦随之以好恶矣。”[6]93王船山借此说明,当流俗顽鄙之人遍布于整个人伦社会时,其周身充斥的习气也会四处弥漫,进而导致整个社会充满禽兽,沦为一个流俗化的社会。正如明季大儒刘宗周所言:“世人无日不在禽兽中生活,彼不自觉,不堪当道眼观,并不堪当冷眼观。今以市井人观市井人,彼此不觉耳。”[9]1542

针对这一现象,王船山主张君子通过礼乐教化等方式拯救整个社会。首先,王船山强调士林精英应当承担起重振礼乐文明的重任。王船山言:“君民亲友之分,文之以礼乐则安。所甚恶于天下者,循名责实之质朴,适情荡性之高明也。人道之存亡,于此决也。”[6]85一方面,王船山认为礼乐对于拯救纲纪伦常具有重要影响;另一方面,王船山指出能否避免庶民“质朴”“高明”等名不符实的现象是人道存亡的关键所在,礼乐应该在其中发挥关键作用。王船山还认为:“凡事但适如其节,则神化不测之妙即于此。礼者,节也,‘道前定则不穷’,秉礼而已。”[6]86王船山从对事物“有其节”的角度来理解礼,认为君子在现实生活中应以身作则,追求中正适度,避免“非礼”情况的发生,因此他在《俟解》中严厉批判了明儒陈献章、罗洪先等有违于礼的行为。其次,王船山认为君子应积极以礼乐来教化庶民,他从对老子“朴”观念的批判入手,说明人接受后天礼乐教化的重要性:

朴之为说,始于老氏,后世习以为美谈。朴者,木之已伐而未裁者也。已伐则生理已绝,未裁则不成于用,终乎朴则终乎无用矣。如其用之,可栋可楹,可豆可俎,而抑可混可牢,可杻可梏者也。人之生理在生气之中,原自盎然充满,条达荣茂。伐而绝之,使不得以畅茂,而又不施以琢磨之功,任其顽质,则天然之美既丧,而人事又废,君子而野人,人而禽,胥此为之。若以朴言,则唯饥可得而食、寒可得而衣者为切实有用……养其生理自然之文,而修饰之以成乎用者,礼也[6]89。

王船山所谓“朴”,表面上看是木头已经被砍伐又尚未被剪裁的阶段,实则喻指人未蒙教化的前文明状态。王船山在此处批判人们处于“朴”的状态中又忽略了后天教化,因而导致社会秩序与礼乐文明的崩坏。木头被砍伐之后,其生理已绝;与之不同,人在自然状态下却可以保有其“盎然充满,条达荣茂”的天然之美,因此王船山要求人注重以养气等方式“养其生理自然之文”。更为重要者,王船山认为人之为人必须要在“饥不可得而食、寒不可得而衣”处求之,即从礼乐文明等方面改变其蒙昧状态。简言之,王船山强调的是人还应当重视后天的琢磨工夫,以礼乐教化对人的自然生理加以文饰,从而促进人的发展与完善。

如何避免习气在社会中弥漫?王船山说:

《易》言“蒙以养正,圣功也”。养其习于童蒙,则作圣之基立于此。人不幸而失教,陷入于恶习,耳所闻者非人之言,目所见者非人之事,日渐月渍于里巷村落之中,而有志者欲挽回于成人之后,非洗髓伐毛,必不能胜[6]97。

王船山开出的对治之方是在人处于未染习气的童蒙时期即养其正习,奠定良好的人格基础。王船山认为,一个人如果未经历教化而不幸陷溺于恶习之中,在成人之后非洗心革面、脱胎换骨,不能摆脱恶俗习气的控制。对于这种受迫于习气所污之人,王船山特别重视圣人诗教的作用,以唤起其本心与志气:

有豪杰而不圣贤者矣,未有圣贤而不豪杰者也。能兴即谓之豪杰。兴者,性之生乎气者也。拖沓委顺当世之然而然,不然而不然,终日劳而不能度越于禄位田宅妻子之中,数米计薪,日以挫其志气,仰视天而不知其高,俯视地而不知其厚,虽觉如梦,虽视如盲,虽勤动其四体而心不灵,惟不兴故也。圣人以诗教以荡涤其浊心,震其暮气,纳之于豪杰而后期之以圣贤,此救人道于乱世之大权也[6]81-82。

王船山将诗教视为拯救倾颓乱世的重要手段,并且他非常重视诗教中“兴”的作用。他认为“兴”根植于人性,对于整日处于习气中的庶民而言可以起到唤起本心、长养浩然之气的作用,庶民可以通过接受诗教从习气中逐渐脱离出来,渐渐养成一种不同于流俗的豪杰人格,进而朝着圣贤境界不断迈进。

孟子曾说:“人之有道也,饱食、暖衣、逸居而无教,则近于禽兽。圣人有忧之,使契为司徒,教以人伦”(《孟子·滕文公上》),可见他在提倡“存心养性”等修身工夫之外,并不否认教化的现实作用。由此可知,王船山在这一方面与孟子具有相似性。面对习气充斥的恶俗社会,王船山试图从人文化成的角度化解人禽之间的冲突,重视借助礼乐教化等外部力量拯救世道人心,从庶民流俗中超拔出豪杰乃至圣贤,进而达到拯救整个社会的目的。

四、“壁立万仞,止争一线”

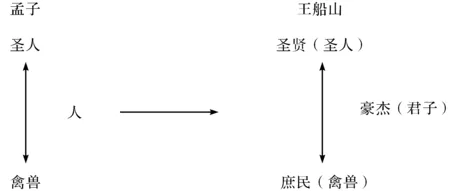

对“人”进行定位是孟子思想体系的逻辑起点。孟子通过“人禽之辨”断定人不同于禽兽,从而突出了人的绝对优越性;又通过“圣人,与我同类者”(《孟子·告子上》)、“人皆可以为尧舜”(《孟子·告子下》)的“圣我之辨”,说明每一个人皆与圣人同类,从而彰显了人在追求成圣成德方面的普遍平等性。孟子的“主体定位观”揭示了人存在于禽兽与圣人所构成的两极性张力之中。与孟子不同,王船山将已经沦为禽兽的庶民作为思考起点,其论述主体也由“人”细化为君子(王船山称之为“豪杰”)。他一方面通过“人禽之辨”警示君子避免沦为禽兽,另一方面又通过“纳之于豪杰而后期之以圣贤”[6]81-82的“豪杰—圣贤”观鼓励君子朝着成圣成德的方向迈进。由此可知,王船山的“主体定位观”昭示的是君子在庶民与圣贤之间的层次性张力。简言之,王船山相较于孟子的思想变化如图1所示:

图1 王船山相较于孟子的思想变化图

由图1可知,王船山将孟子视域下的“人”中流于物欲生活的庶民部分抽离出来,直接降为禽兽一类,并且将其视为丧失本性以及有待于礼乐教化的对象。王船山通过这种方式超拔出豪杰(君子)的主体地位,并以此凸显君子在现实生活中的道德示范意义。是否流于物欲生活、是否浸染于习气固然是区分君子与庶民的重要方面,然而王船山认为二者的根本区别不在于此。王船山说:

明伦、察物、居仁、由义,四者禽兽之所不得与。壁立万仞,止争一线,可弗惧哉[6]80!

“明伦、察物、居仁、由义”是由“舜明于庶物,察于人伦,由仁义行,非行仁义也”(《孟子·离娄下》)演化而来。王船山意在说明,豪杰(君子)与庶民(禽兽)的根本差别就在于是否践行“明伦、察物、居仁、由义”等道德规范。如果人的行为能够时刻符合这些规范,则可以被纳入君子境界而必然不会沦为禽兽;而庶民或弃置这些规范于不顾,或以这些道德实践条目为遮掩作出一系列名实不符的行为,则必然不具备君子的道德优越性而流于禽兽。因此,君子与禽兽看似境地悬殊,但从其行为是否符合道德规范的角度看,差别就在于“为”与“不为”,所以又好像只有一线之隔、一步之遥!可见,王船山不仅要求人追求一种“明伦、察物、居仁、由义”的道德实践生活,更警醒人要在生活中将这些道德规范真正内化为道德力量,从而与禽兽保持根本差别。

孟子主张人应当“存心”(《孟子·离娄下》),将本心的道德力量外化为道德实践。王船山对于“明伦、察物、居仁、由义”等道德规范的追求,根本目的在于激发君子内在的道德力量,这在精神上与孟子具有一定承接性。但是在孟子那里,“存心”等工夫是为了在“人禽之辨”中高扬人的主体性精神;王船山则意在现实社会生活中严格区分豪杰(君子)与庶民(禽兽)。王船山主张从是否具备道德人格的角度分判君子与禽兽,要求君子追求一种具有强烈道德意识的自律生活,并由此处处与禽兽为异,自心而身,自内而外,无一不异。从这一角度看,王船山所提倡的礼乐教化等外部手段,其根本意义实则在于帮助人养成符合“明伦、察物、居仁、由义”等道德规范的行为方式,并由此激发出人的道德潜能。

王船山所说的“壁立万仞,止争一线”提醒人们不仅要争人禽差别之“一线”,更要严判豪杰与庶民之“一线”。在王船山这里,他不仅强调人应当对自身追求物质欲望的属性进行超越,更强调人应当警惕恶产生的根源。正如陈来先生所说,追寻和确定“善恶的根源”是王船山哲学探讨的根本性问题意识[4]231。简言之,王船山人性论思想中有“罪情”的倾向,即主张人性本无不善,“情”才是人不善的根源。因此,王船山认为情要以性为主导而为善的情,人也要展开对情的省察,从而将情调控与引导到正确的方向,避免情为外物牵引而发为不善的情。由此可见,王船山的“人禽之辨”思想背后实则建基于一套完整的人性论体系。钱穆先生曾对王船山严分君子与庶民的思想予以褒扬:

是其对流俗之绳律,可谓极严厉之至;对君子之悬格,可谓高峻之至矣。“壁立万仞,止争一线”,此王船山讲学与东原之所以绝异……而东原则漫此一线,故皆与王船山分路。王船山所争此一线者,并不如东原所讥离人之情欲而求理……王船山之意,苟有真知灼见于斯人性情之真者,自必严此一线之争而勿敢懈耳。呜呼,此王船山之学所以由宏深博大而不可几及欤[10]127!

王船山虽然主张“罪情”而非“灭情”,但是他非常警惕“情”可能产生的恶,并主张以“性”对“情”予以积极引导。而对于“形色”等身体欲望,王船山认为它们极易与外物相交而受其引诱变为不善,因此王船山也很警惕人对于物欲的追求,并以“明伦、察物、居仁、由义”等道德规范对人的行为予以严格约束。总体上看,王船山对情欲持否定与批判的态度,以避免人在现实生活中沦为禽兽。

与王船山不同,清儒戴震站在对宋明道学进行反思的立场上,批评宋儒“性”“情”对举、“天理”“人欲”对举等思想不符合原始儒家要义。戴震首先承认“欲”存在的合理性,正所谓“‘欲’根于血气,故曰性也”[11]37“人生而后有欲,有情,有知,三者,血气心知之自然也”[11]40,他认为欲天然地内化于人性,而非孤立的存在。接着他从较为正面的角度肯定情欲:“凡有血气心知,于是乎有欲……既有欲矣,于是乎有情……既有欲有情矣,于是乎有巧与智……生养之道,存乎欲者也;感通之道,存乎情者也;二者,自然之符,天下之事举矣。”[11]64由此,戴震将人的自然情欲视为人性中固有的东西,并对其予以积极赞扬。戴震说:“理也者,情之不爽失也;未有情不得而理得者也。”[11]1他认为无须去别处求理,理即在饮食男女所发的自然情欲之中:

循理者非别有一事,曰“此之谓理”,与饮食男女之发乎情欲者分而为二也,即此饮食男女,其行之而是为循理,行之而非为悖理而已矣。此理生于心知之明,宋儒视之为一物,曰“不离乎气质,而亦不杂乎气质”,于是不得不与心知血气分而为二,尊理而以心为之舍[11]124。

戴震以对人的自然情欲高度张扬为基础,构建了其“欲存乎性”且“理欲统一”的“戴氏哲学”,并对宋儒“天命之性”与“气质之性”二分的思想进行了颠覆性的批评。戴震这些思想对于批判宋儒、开启新的学术风尚固然具有重要价值,但是在其语境中,情欲主要偏向于人必要的生理欲求,这会造成一种解释困境:当论及“性”与“善恶”等价值问题时往往只能从人的自然生理欲求出发,导致难以超拔出人与动物的具体区别,即人之为人的特殊价值所在,进而无法深入探究人成德工夫之养成[12]205。与王船山严格约束人对于物质欲望的追求,严守君子、禽兽的“一线”之差,凸显君子的道德优越性相比,戴震确实如钱穆先生所言已经“漫此一线”,在一定程度上弱化了人禽之间的差别。以上将戴震与王船山略加对比分析,也是对王船山“人禽之辨”思想总体特质的一个侧写。

五、结语

民国时期,胡适在给钱玄同的书信中表达了他对王船山思想的理解:

王船山的《正蒙注》,《俟解》,《思问录》,《噩梦》,皆可看。他得《正蒙》之力甚多。他要人明白自己[人]在宇宙间的高等地位,努力做“超人”(豪杰)。他最恨“凡民”“众庶”——只晓得吃饭,穿衣,睡觉,生儿女的人是也。所以我说他似尼采[13]432。

王船山与尼采是否相似,此处姑且不论。单就“人禽之辨”问题而言,胡适确实可谓王船山的知音。对于过着蝇营狗苟生活的凡民庶众,王船山将其直斥为“禽兽”并予以强烈批判。王船山认为,应当通过礼乐教化的方式拯救庶民,并促使其追求成为“豪杰”乃至“圣贤”,这无疑体现出一种精英意识。然而,这种精英意识并非以身份地位言,而是以道德水准言。他不仅从存在的角度审视人性,更是从社会伦常与道德实践的角度反思人性。因此,王船山的“人禽之辨”不仅寓有强烈的道德趋向,背后也包含着重视工夫修养的深层意蕴。它警醒君子要时刻保有人之为人的本质特征,在任何环境下都要符合“明伦、察物、居仁、由义”的伦理规范,避免过流俗化、禽兽化的生活,其意义主要在于将君子从庶民之中超拔出来,挺立昂扬向上的君子人格,期待并呼唤君子承担起拯救人道的时代使命。王船山的这些思想不仅对于防止君子流俗化具有积极作用,对于明清之际的世道人心也有重要的规劝与教化意味。

最后需指出,君子、庶民之辨只是王船山论析“人禽之辨”的视角之一,“夷夏之辨”则是其另一视角。只有将二重视角结合,才是王船山对待“人禽之辨”问题较为完整的态度。对此,笔者将另行撰文论述。