分区护理模式结合警示标志在儿科门诊输液室管理中的应用

白桦林,丁桂菊,张 蓉

(三峡大学第一临床学院·宜昌市中心人民医院 湖北宜昌443003)

输液治疗是儿科门诊最常用的治疗方式,但由于患儿年龄小,对静脉输液存在恐惧心理,患儿家属易产生焦虑情绪,加上门诊输液室人员密集,静脉穿刺难度较大,患儿病情变化快等,使得护理工作难度大,存在一定的风险易导致医疗纠纷[1]。因此,如何提高护理人员的专业技术水平及工作效率,减少护理不良事件的发生及提高患儿家属满意度成为亟待解决的问题。近年来,分区护理模式结合警示标志逐渐在临床上应用,通过对患儿病情进行评估开展分区护理,同时对门诊输液药品进行不同级别的警示标志可以对输液患儿进行动态管理,及时了解病情变化,有效降低输液过程存在的风险[2]。2018年6月1日~2019年9月1日,我们对325例门诊输液患儿实施分区护理模式结合警示标志,取得满意的效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取同期收治4580例门诊输液患儿,随机抽取280例作为对照组,男168例、女112例,年龄3个月~14岁,平均(4.8±1.7)岁。选取325例患儿作为观察组,男178例、女147例,年龄2个月~13岁,平均(4.2±1.9)岁。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。所有患儿家属均签署知情同意书,并通过本院医学伦理委员会的批准。

1.2 方法 对照组按照儿科门诊常规护理模式进行护理,未进行分区,输液室座位及输液瓶未进行标志。观察组在门诊输液室开展分区护理结合警示标志的护理模式,具体方法如下:首先对门诊输液厅进行分区改造。按照患儿病情及病种将输液区分为A、B、C 3个区域,分别对应红、黄、蓝3种颜色的护理标识,每个区域的环境装饰(如地面、椅子、窗台等)为同色系[3]。A区(红色区域)主要为急诊、呼吸道疾病、发热患儿,设置在离护士站最近的地方,其通风、取暖效果好,相关医疗抢救设备就近安置以应对突发事件。该区域需至少配备2名护士,1名护士负责操作,1名护士负责巡视,每10~20 min巡视1次,密切观察患儿病情变化,对年龄较小的婴幼儿和较重患儿加强巡视,一旦出现危险尽早进行救治[4-5]。采取优先配药、优先输液并加强输液监测,同时预防交叉感染,采取间隔座位,配备专门的清洁人员,做好手卫生,限制不必要的人员流动,做好隔离措施。该区域可播放舒缓的音乐以缓解患儿及家属的焦虑情绪。B区(黄色区域)主要为特殊用药患儿,该区域患儿由于病情需要输入特殊药品(如硫酸镁 、氯化钾等)及新药的输入,需严密观察有无输液反应,注意有无渗漏及控制滴速,加强巡视及病情观察以便及时处置。C区(蓝色区域)主要为平诊患儿,由于病情平稳,主要工作是及时更换输液、预防漏针。两个区域配备有小儿绘本、动画片和呼叫器,可减少输液过程中患儿的躁动,使用呼叫器呼叫护士拔针或更换液体等。黄色和蓝色区域配备2名护士,1名负责操作,1名负责巡视。警示标志按照红、黄、蓝色进行区分[6]。红色感叹号标识贴在药物过敏、病情危重的患儿输液瓶;黄色三角形标识贴在特殊用药、新药患儿输液瓶;其余均为一般患儿,输液瓶上均为蓝色长条形标识。护士在患儿就诊时需配合医生进行评估,按照分区进行分配。

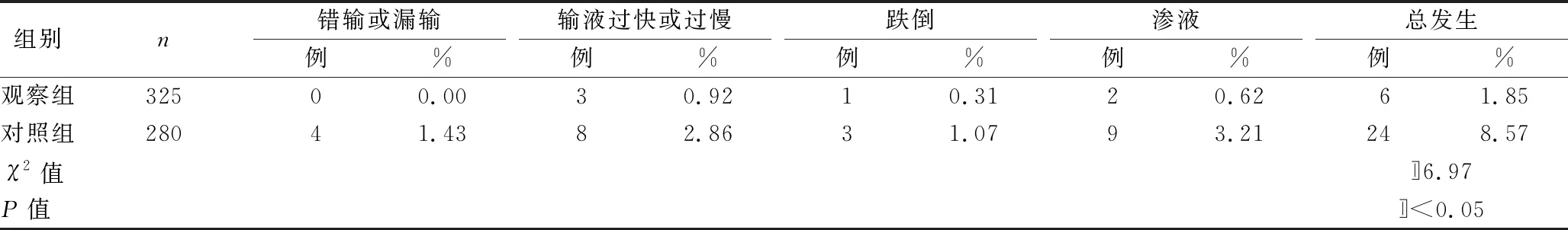

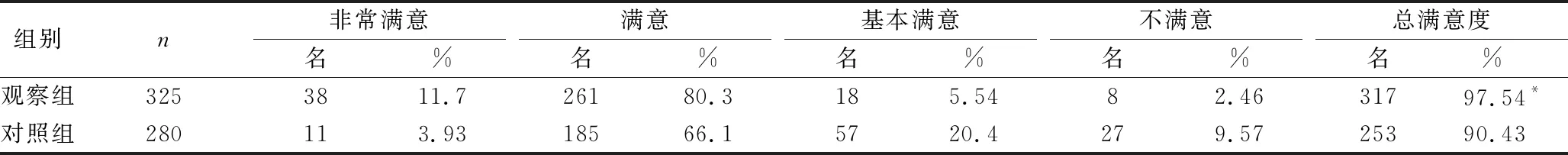

1.3 评价指标 ①护理人员专业能力:护理人员专业能力分为理论知识和操作能力,通过本院定期专业能力考核评估。②护理不良事件:包括错输或漏输、跌倒、渗液、输液过快或过慢。③满意度:采用自制护理满意度调查表对两组家属进行调查,分为不满意、基本满意、满意和非常满意,其中满意度(%)=(非常满意例数+满意例数+基本满意例数)/总例数×100%。

2 结果

2.1 两组护理人员专业能力评分比较 见表1。

表1 两组护理人员专业能力评分比较(分,

2.2 两组护理不良事件发生情况比较 见表2。

表2 两组护理不良事件发生情况比较

2.3 两组家属护理满意度比较 见表3。

表3 两组家属护理满意度比较

3 讨论

儿科门诊护理较特殊,由于患儿自身年龄小、理解和表达能力有限,心理较脆弱,对医院环境及医务人员存在恐惧心理不能积极配合治疗,在一定程度上影响护理工作的开展[7]。其次由于家长护儿心切、心情焦虑等问题,需要护理人员耐心沟通、主动询问、随时观察病情变化等,加之儿科门诊工作量大且时间较集中,容易出现护理差错导致医疗纠纷。有报道认为,分区管理模式可以提高护理人员的责任意识,优化诊治流程,提高患者满意度。本研究结果显示,观察组护理人员专业能力评分及家属护理满意度均高于对照组(P<0.01,P<0.05),观察组不良事件发生率低于对照组(P<0.05),因此,分区护理结合警示标志降低不良事件发生率,提高家属护理满意度,同时还提高护理人员专业能力及工作效率,保障护理安全。分析原因主要有以下优点:①加强责任意识,提高护理能力。分区护理有助于提高护理人员的责任意识,分区管理责任制要求各小组长统筹把握该区域的工作情况,制订合理的工作计划,重点突出、责任明确,有利于及早发现问题、解决问题。通过各小组组内学习及相互交流,有助于创造良好的学习氛围,加上适当的奖励机制有助于提高护理人员的积极性和专业技术水平。②重点人群、重点观察、及时处置。分区护理模式按照病情轻重缓急及病种分区域有针对性进行护理,将发热、急诊及呼吸道有传染潜在风险的患儿安排在A区(红色区域)实施重点护理,采取优先配药、优先输液、加强巡视、及时处置方案,将护理风险降到最低,保障患儿生命安全,同时就近安置抢救药品及设备,以应对病情突变时采取有效抢救措施。③分区护理、有效隔离、减少流动。将发热患儿、具有潜在感染播散风险患儿所在区域设置在通风较好处,同时配有专门的护理及保洁人员,实行严格的手消毒原则,对该区域实行定期消毒、清洗,保证区域清洁、整齐,垃圾严格分类并按照感染性垃圾处理,护理及清洁人员定期进行传染病相关知识及手卫生培训及考核,邀请感染科定期检查并实施整改方案,避免交叉感染,确保患儿早期康复。④警示标志、减少差错、确保安全。对需要输入特殊药物、新药及年幼体弱的患儿,采用醒目的标识贴在输液瓶,有助于护理人员巡视时重点观察,减少错配、漏配、渗液、输液滴速过快或过慢等差错的发生,有助于早期发现、早期处置输液相关不良反应,确保输液安全有效。⑤环境舒适、有效沟通。分区护理模式依据患儿年龄及病情特点,区域内设有报刊、少儿读物、动画故事及音乐,在治疗时分散患儿注意力,缓解患儿及家属焦虑情绪,同时与家属有效沟通,也是患儿满意度提高的重要原因之一。

综上所述,分区护理模式结合警示标志能提高患儿家属满意度,提升护士专业能力,减少护理不良事件的发生。