民国时期日常生活的冰雪文化与社会转型

张小军 杨宇菲

摘 要:通过民国时期北平的冰雪文化及其冰雪体育文化,从“日常生活文化”的理论视角,探讨了民国时期的社会转型。北平的冰雪文化作为一种日常生活的文化实践,在东方与西方、传统与现代、精英与百姓、国家与民众的文化交融与并接的过程中扮演了重要的角色,形成了中西交融、雅俗共赏、官民同享的文化转型特点,他不是以对国家、主流意识形态和精英文化的反抗和颠倒的方式,而是以共主体的共谋方式,成为社会转型中的润滑剂,由此在理论上提出了关于日常生活的另类辩证法。

关键词:冰雪文化;日常生活;民国;社会转型;共主体

中图分类号:C95 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2021)06 - 0001 - 14

民國,是中国社会的重要转型时期,伴随着国家兴亡的急剧时代变迁和国运之争,如何从“日常生活文化”的“慢变量”视角来理解中国社会的深层次转变?在中国近代社会转型的结构过程(Structuring)中,冰雪文化作为一种文化实践,在东方与西方、传统与现代、国家与民众的文化交融与并接的过程中扮演了重要的角色。本文主要通过民国时期北平日常冰雪文化之一瞥,理解中国近代冰雪文化的社会内涵,探讨民国时期冰雪文化与社会转型之间的互动关系。

一、中西交融:日常冰雪体育文化

1840年鸦片战争以后,西方体育运动随着西方列强入侵进入中国。晚清到民国时期,中国社会经历了殖民之痛,寻求着现代化的立国之路。新文化运动后,体育的内涵进一步丰富,侧重于健康和教育。关于西方体育运动传入中国的历史原因,国内学界提出了被动的文化冲击论、主动的救亡图存需求论等解释。西方体育文化在西方列强强势文化的冲击下,在本土社会精英对自身文化不自信和自戕的共同作用下,通过传教、殖民、洋务运动和资产阶级改良主义者的积极引入,借助于留学等形式传入我国[1]。有学者认为:在体育传入初期,一般人会以为“体育就是体操”,后留日学生从日本带来了“体育”这一术语,逐渐出现“体育就是运动”“体育就是游戏”等观念[2]。被动传入与主动接受共同促进了体育的变革,传入的过程可以分为三个时期:初期以被动传入为主,中期则是被动传入和主动引进兼而有之,后期以主动引进为主,包括聘请外国教育家来华讲学、译介体育论著、移植相关制度等[3]。在此背景下,现代冰雪运动亦是伴随英、美、日、俄等帝国入侵传入中国,形成了华北以中国学生为主、东北以侨民为主的两个发展分支[4]。

毛泽东曾以“二十八画生”为笔名,于1917年在《新青年》发表了《体育之研究》,深感“国力苶弱,武风不振,民族之体质,日趋轻细。此甚可忧之现象也”,认为“体育”可以增长知识、增进感情、坚强意志,“非第强筋骨也,又足以增知识”“非递增知识也,又足以调感情”“非第调感情也,又足以强意志”[5]。在国家和民族振兴的背景下,民族主义的“体育”之风兴起。

王健吾是著名体育教育家,极力主张中国人自己办体育,普及化、平民化、团体化,曾主办“河南省垣第一届民俗运动大会”,著述有《复兴民族与提倡民族体育》等。“运动”(Sport)的原初含义是游戏性和娱乐性户外活动,随着民族国家的兴起,增加了竞技性含义。英文的sport源于拉丁语Depotare,发展到18世纪,作为名词的sport意思是“在野外自由活动、狩猎、散心及游戏来愉悦心情”;到了19世纪中叶,作为名字的sport加上了竞技的含义,意思是“在户外进行游戏和运动,以及在户外的游戏和娱乐的总称” [6]。

现代西式溜冰的引入始于租界。天津和北平最初的滑冰场基本都在租界内,租界内的洋人将西方的冰雪运动照搬到中国。1890年,天津英租界工部局修建的游戏场中设有专门溜冰的地方;1893年,天津法租界也成立滑冰场;1895年,天津滑冰俱乐部(Tientsin Skating Club)成立。初期的冰上运动主要是花样滑冰和速度滑冰。《津门杂记》记载:“有所谓跑凌鞋者,履下包以滑铁,游行冰上为戏,两足如飞,缓急自然,纵横如意,不致倾跌,寓津洋人乘乐为之,借以舒畅气血。”到了20世纪初,天津冰球俱乐部成立。当时驻扎在北京的美国海军陆战队在东交民巷美国兵营内,北京青年会(传教组织)在米市大街梅竹胡同各修建了一个运动场,冬季可在此滑冰。1906年北京冰球俱乐部(PeKing Ice Hockey Club)也成立,冰上运动在华北京津地区开展起来。进入民国,冰上运动项目纳入学校体育课程,并迅速得到年轻人的喜爱。王健吾曾在1925年发表的《华北体育》一文中写道:“溜冰及冰球,在华北及平津各学校,亦为冬季最摩登之运动。各校多在冬季建筑冰场,供学生溜冰之用,或在附近天然冰场及公共溜冰场,为学生谋溜冰之便利。”[7]

体育运动,作为一个在民族危机中从西方舶来的概念,一开始就与民族主义联系在一起。洋务派在“中体西用”思想指导之下,认为体育可以帮助西方建立强大的军队,便开始请洋教官,在军队训练中开展西方体育。1881年,北洋水师学堂将滑冰纳入操法科(课),成为中国北方军事学堂的常规训练项目。西方体育项目通过军事训练的方式进入中国,使中国近代初期的体育带有强烈的强兵强国的用意。随着危机渐深,康有为、梁启超、严复等人意识到更重要的是以体育强民强种,体育应作为新式人才之必修课。梁启超提出:“军国民体育”思想,“苟体育不讲,则男子不能担负兵役,女子不能产魁梧雄伟之婴儿。人种不强,国将何赖?”其倡导体育之目的在于“务使举国之人,皆具军国民之资格。”[8]毛泽东在《体育之研究》中指出:“体育者,人类自养其生之道,使身体平均发达,而有规则次序之可言者也。”[5]知识分子纷纷将体育与强种保国、救亡图存联系在一起。冰雪运动也在这样的背景下被引介到民众生活,鼓励人们在冬季走出房间强身健体,同时也让民众感受到自身强健与民族国家之间的关联。在课本上一首题为《滑冰》的歌词:

兄弟姊妹乎,大家快来滑冰,滑冰是严冬唯一之运动,今朝云散,现出无际碧落,昨霄风紧,凝成满场寒凌。沐浴和暖日光,自然强健康宁,载欣复载奔,驰骋敏捷似流星。

兄弟姊妹乎,大家齐来滑冰,滑冰是严冬极好之运动,围炉取暖,徒增一时气闷,着履卫寒,顿开万古心胸。呼吸新鲜空气,始得健康无病,相携复相招,驰骋迅速赛疾风。[9]

《溜冰术》中介绍了当时溜冰的规则、用具、基本图形练习、冰球等内容,作者在书中写道:“在一个风雪交加的冬夜里,谁都不愿离开他们或她们的温暖的火炉旁边,但是有些人们却愿意天天和冷到零度以下的冰交上朋友,甚至乐而忘返。试问除了溜冰之外,还有他种游戏能这样被人欢迎么?如此看来,溜冰的趣味浓厚,自然不言而喻了。”1

在民族主义的加持下,冰上运动很快流行起来。学校成为现代冰上运动传入中国的重要场所之一。起初主要是在潞河中学、燕京大学这样的教会学校中开展。五四新文化运动之后,溜冰运动在北京渐渐热起来,化装溜冰会、溜冰比赛、冰球比赛此起彼伏,溜冰成为“冬季最摩登之运动”。在“体育救国”的民族主义口号下,溜冰甚至在无冰的南方也掀起热潮。热衷于赶时髦的上海,冬季难以形成坚实的天然冰场,于是四轮的冰鞋应运而生,室内溜冰得以在南方流行起来。随着民族国家的世界格局逐步形成,奥林匹克运动会于1930年代被介绍到中国。当时的中国派出代表宋如海考察了1928年夏季奥运会,根据其在1928年第九届奥运会考察的见闻写成了《我能比呀:世界运动会丛录》一书,于1930年由商务印书馆出版。书中第一次向中国系统地介绍了奥林匹克运动,并配发照片介绍了在圣莫里茨举办的第二届冬奥会,这也是第一次将冬奥会的冰雪比赛项目介绍到中国。

1928年第九届奥运会在荷兰开幕前夕,中华全国体育协会收到大会邀请函,邀请中国体育界派出代表出席这届大会观礼。而当时动荡的中国财力匮乏,成立于1924年的中华体育协进会作为一个民间体育组织,根本无力承担出洋的费用。斟酌后决定,由体育协进会向奥组委发去贺电:中国以至诚之意,恭祝第九届世界运动大会成功。之后体育协进会联系正在美国考察国民体育教育的宋如海,请他以中国正式代表的名义出席大会并进行考察。宋如海从美国乘船前往荷兰,出席了大会。一场因财政拮据导致尴尬才就此化解。宋如海成为中国第一位正式派出参加奥运会的代表。他在荷兰阿姆斯特丹的世界运动会开幕式上深受触动:每支队伍进场时,群众齐声高呼该国国名,各国运动健儿迸发着积极奋进的体育精神,而这种精神对于当时中国人来说十分必要。赛事竞争激烈,赛后颁奖,奏国歌、全场起立并脱帽致意,让宋如海感到一个国家所受到的尊重,也正是当时中国所需要的一种尊重。他一边用心观察每个细节,一边念叨着:“Olympiad, Olympiad,我能比呀!”他决心将奥林匹克介绍给中国大众,以激发国民改变落后面貌的民族自信力[10]。他在《我能比呀:世界运动会丛录》一书中开篇写道:“按Olympiad原系古希腊运动会之名称,世界运动大会仍沿用之。‘我能比呀虽系译音,亦含有重大意义。盖所以示吾人均能参与此项之比赛。但凡各事皆需要决心、毅勇,便能与人竞争。”[11] 宋如海是安徽怀宁人,毕业于南京金陵大学。曾任华中体育联合会总干事,四处奔走呼吁各界重视体育事业,促成现代体育场建设、现代体育赛事和活动的举办。抗日战争期间,宋如海陪同国际学生联合会代表团赴延安访问参观,受到毛泽东等中共领导人的接见,并被授予“抗大荣誉战士”称号[10]。

中国比较系统地举办现代冬季运动的赛事也始于这个时期。奥林匹克文化的传入恰好与当时国内青年发愤图强、摆脱“东亚病夫”蔑称的精神需求相契合,在国内掀起了举办竞技比赛的热潮。区域性和全国性的冰上运动会成为民族国家危机和建构民族主义观念的表达场所。不仅开幕式上发言嘉宾强调“体育救国”,而且运动队员也以自己的方式进行民族主义表达。例如1933年的第五届全国运动会上,来自东北失地的辽吉黑热哈五省选手便统一穿黑白两色服装入场。1935年1月25日的第十九届华北运动会同样如此,东北代表团出场时手举独特的队旗,队旗上白下黑,中绘各省地图,象征东北的白山黑水,以提醒人们不要忘记东北,早日收复失地。

这些大型运动会充满了民族主义的表达。中国奥运先驱张伯苓领导的南开大学一向以重视体育著称,冰上运动在这里不仅开展得早,而且还进行系统的训练,南开大学1925年便成立了白熊冰球队,1935年因打败俄侨冰球队而名声大振,时人的民族自豪感由此大增。距北平千里之外的延安当时也盛行冰上运动,在冰鞋制作、运动项目上极具地方特色。冰鞋的制作因陋就简,就地取材,如将刻蜡纸的旧钢板切成两半做成冰刀,或用日军轰炸延安后留下的炸弹皮进行加工后做冰刀。延安体育会第一任主任李导1986年的时候根据回忆绘制了“铁皮式”和“木板式”两种自制冰鞋的方法。

1943年2月7日,为纪念“二七”大罢工20周年,延安市各界在延安大學门前的滑冰场举办了“延安市溜冰运动大会”。冰上运动则带有很强的地方性和趣味性,竞技性退居其次。有一项男女200米“携灯往还”比赛,具体的方法是起点处放1盏灯笼和1盒火柴,发令后用火柴点燃灯笼,提着灯笼滑行,到50米处,把自己的帽子放在滑道上,到百米处绕一个凳子再往回滑,中途取回帽子带上,再滑回起点。中途如果灯笼熄灭,需要重新点燃。返回起点所用时间最短的获胜。1运动会成为一种展演仪式,革命青年与工农群众皆乐在其中,振奋起人们的民族主义热情。

以往关于中国近代民族主义的研究多以国家的民族主义叙事为主线,缺少多元的民众声音及其参与民族主义建构的实践动机,较少关注民众对于民族主义的主位理解与主体性参与的实践逻辑。在缺乏民族主义意识的背景下,通过体育运动建立个人身体与民族自强的关联,成为民众理解民族国家的重要基础。正如时人所言:“有强健之身体,始有强健之国民;有强健之国民,始有强盛之国家,试观世界列强,莫不以体育为重。”1费正清亦指出体育运动可以唤起民族主义意识、培养民族主义情感,成为当时中国进行民族国家构建的重要社会文化资本[12]。布迪厄曾强调所有资本都要呈现为象征资本而作用于人们的认知,通过象征资本的再生产性参与社会空间结构的建构。2作为一种体育形式的溜冰运动从西方引入,在民族国家建构中,这一文化资本如何被人们感知并赋予意义,进而成为象征资本而发生作用?

二、雅俗共赏:日常生活的冰雪文化

论及近代,言必称“变”,正如晚清之人所言——“数千年未有之大变局”。一篇1934年12月写于北平的现代长诗《冬底杂奏·前奏曲》,描绘了融汇中西、打开宫门之后,处于变局中的冬日街景:

举着沉悒的步子,昂起高大的头颈;劳苦,骄傲,腿随皮帽完吞了脸孔的主人迟缓的步调;铃声的慢奏,揭起了的尘土。/“括,嘞……”,硕笨的大车,皮鞭与驴背的奏响。/黄的琉璃瓦,红红的宫墙,屹立在苍茫里的前门高楼;雄伟的俯视的城堡,慢速力的电车行驶。龙柱,牌楼,西北风的逞威里的颤抖,皇家的Terrorism的泯灭。/“大公报……糖葫芦……烤白薯……糖炒栗子……冰糖莲子稀饭……”生底压抑,饥饿线上的小贩寒颤的喉音。/吹着口笛,风:“呼……”抹过了秃的槐树的枝桠,抹过了低低的屋脊,抹过了古老的Cathedral的尖顶。/交通灯的睡眠,人行道的Tessellation上的冷静;赛卖,Sale,大公司屋顶上永远指着兴字的电钟。/Solitary的俄罗斯皇族的悲哀,悠闲的调子里染上了的冬底色泽。/Skate的季节,/北海,宽宏的冰面,坚硬的结冻,冬的怕人的威力。/“吱……吱……”/方格子围巾的飘动,冻红了的鼻尖上的欢喜,Skater的骁勇。/“Something from each one you bring to me.—” /Skate的跳跃,一群男女缤纷的笑。/Outside Curve,一条毛袜贴穿了的女人的左腿的转动;Inside Curve,紧接着一条别的右腿的飞驶,冰上留下来的弧线,白的,Parabola的杂乱。“Are you fond of skating?”“I take great pleasure in it.”/“吱……吱……”/Caledonia的少女的歌声,Russian种的孩子的笑,不分国籍的欢愉的流散。漪澜堂,五龙亭,白塔,大自然的冬色底苍茫。/“爱,你小心着冰刃呀!”/“放心吧,留心你身亡啦!”/“Oh! It is very slippery.”“Take care, dont fall!”/情侣Waltz式的两重奏,十字形的握手。/“吱……吱……咔……”/热情,奋勇,寒冷,交织在冰面上的跃动。1

诗人用诗意的协奏、中西文的混搭、自由驰骋的语言、无拘束的日常释放,描绘了北平冬日里衰落的皇宫与兴起的街市、为生计奔忙的小贩、赶时髦的溜冰男女以及中西合璧的生活场景和文化氛围。北方的冬季,冰天雪地的肃杀冷峻中越发显现出人们奔走活跃的热气腾腾,苍茫之中孕育新生,与近代中国之处境不无相似。

皇家的威严泯灭,市井商场的兴起,女性走出深闺融入社会,曾经皇家禁苑成为民间的公园,宫廷的冰嬉、冰窖、冰灯逐渐融入寻常百姓的生活世界。中西文化的交融,冰鞋换成西方的冰刀,溜冰变成skate,“现代”“洋气”从衣着服饰到思想观念改变着社会的面貌。无论是伫立在苍茫中的皇宫,街道上叫卖的小贩与百货公司,还是溜冰场上“不分国籍的欢愉”,近代以来的社会转型之方方面面,都在这冬日的冰雪文化中得以体现,也在冰雪文化中渗透进百姓的日常生活。

正如古话所言“其作始也简,其将毕也巨”,日常生活中简单细微的改变,逐步编织起社会整体的转型。“日常”是二战后学界开始兴起的一个研究视角。默克罗比(A. McRobbie)认为:“文化研究所关注的,更多的还是意义重大但又是常常被忽视了的日常生活的动力学:厨房里的声音,家里的喧响,以及街头的符号和时尚,等等。”[13]常人方法学(ethnomethodology)亦是从现象学的视角,关注日常生活的情境、生活逻辑及其索引。这些构成了一个社会联结起来的文化逻辑和文化意义的基本脉络。国人常说“习以为常”,意味着“日常”乃是文化习惯、进一步是文化习性之场所,由此可见日常文化之深邃。

近代中国的日常冰雪文化,承接中国深厚的文化传统,又在西风东渐、崇西趋新、民族危机的背景下,呈现出东西方文化交织、精英与民间文化融合的特点。时人曾在报纸上这样描述近代北京城中服装的新旧交替、中西融合的冬日景象:

北平有魅力的古代建筑,文化融合中西之长,人情醇厚而不流于俗陋,有近代和中国古代消费区……日前古城落了一场三寸多厚的雪,寒气逼人,在服装方面又起了一层小小变化,纯粹的毛窝(中国棉鞋,北平叫法)和古式的黑缎子冬护头(各地叫做风帽)出现在一般讲道德说仁义者的脑袋上。一九三六的冬装,小姐少爷们分门别类地穿起,和古香古色的中国冬装对比一下,佳人感到有种隽永的趣味在[14]29。

最显而易见的变化,体现在冬日服饰上。有传统的棉鞋“毛窝”,也有时尚女性的高跟鞋;街市上既有狐裘大氅,也有粗布棉衣與老羊皮;既有“周身三尺不落雪,最宜夸富”的海龙帽子,也有朴实抗寒的毡帽。过去曾受等级制度限制,只有王公贵族和达官贵人才得以穿戴的狐裘等皮货,在近代进入市场,成为“讲道德说仁义者”在冬日里彰显财富与身份的象征。关于裘服,《诗经·小雅·都人士》中曰:“彼都人士,狐裘黄黄。其容不改,出言有章。行归于周,万民所望。”自先秦以来即有以规定裘皮的种类、多少、色彩等来区分帝王、侯伯、官员等不同等级的传统。尤其是清朝以裘皮制作冬朝服,达官贵人对裘服的推崇,带来整个清代崇尚裘服的风尚。尽管“保暖还是粗布衣,防寒莫过老羊皮”,但民国初年的高档皮帽、裘服等皮货仍价值连城,正体现了近代以来宫廷文化的民间化,其价值正来源于服装所承载的传统文化资本。

服装款式上,既有中国传统的棉袄,亦有西式毛呢大衣。从旗服改良而来的冬日旗袍搭配毛呢大衣,结合了中国传统与西方现代的审美,成为都市女性的时尚服饰。在青年男女与儿童的冬日服饰上,更多体现了东西方文化的多元与交融。

冰雪饮食文化是老北平的日常文化特色。最受欢迎的是冰糖葫芦,无论节日还是日常,它都是最抢口的冬季小吃。陈莲痕的《京华春梦录》(1925年)中记载老北平过年逛厂甸的兴致所在:“迫兴阑游倦,买步偕返,则必购相生纸花,乃大串糖葫芦,插于车旁,疾驶过市,途人见之,成知为厂甸游归也。”

冰核,口语为核胡。贫家儿童夏季到冰窖买一块冰下街叫卖:“凉冰哎,解渴湃牙的凉。”[15]168据铢庵《北梦录》记载:“每岁冬季取湖中冰块窖藏之,次年用之不竭,为方数尺,值才铜元十余耳。往日冰窖皆官营,以供上方之用,有余则颁诸群僚,民间交易又其次也。”北京的老冰棍出现在20世纪20年代末,由于当初是用约1尺长的白铁皮管为模具冻成的,故名冰棍[15]203。

赏雪,是北方市井文化的一个亮点。皇家园林开放成公园后,冬季冰封的广阔湖面成为溜冰爱好者的乐园,积雪的亭台楼阁与园林景观也成为人们赏雪的胜地:

冬天的风景,城内有北海、天坛、中山各公园之赏雪地带,城外有颐和园、西山之郊外名胜。冬雪落了,在北海公园中的白塔上望东北角下的紫荆城,黄绿辉映的玲珑的建筑上,铺着一层白的雪,真如天然的图案。在天坛和西山也是美丽的雪赏区。……这标准的中国文化区,风景与生活,四时皆美,可惜在敌人包围中了![14]29

皇家园林变成民众“赏雪地带”,作者在赞美“中国文化区”的雪景之美,亦不忘提醒人们身处“敌人包围中”。赏雪,有着悠久历史的文人传统,煮酒设宴,邀请友人吟诗作对,留下众多传世佳作。在近代,本是自然之景的“雪”更是成为各种言说的意象,承接着古今中外的文化。在民国报刊上,常见同一页中看见摄影与中国水墨画的雪景、来自中国与西方的雪中嬉戏与景致。通过赏雪,不同文化得以潜移默化进入人们的观念世界与日常生活之中。晚清从西方传入中国的摄影,也为人们赏雪增添了新的乐趣。结合摄影技术的讨论与摄影作品的交流,冰雪摄影愉悦了人们的冬日生活,丰富了中国近代冰雪文化,同时也是中西文化相互交织与融合的载体。

大雪之后,遍地皆成银色,龌龊的世界变作清白净洁的乐土,树枝上堆满了白雪,温和的太阳照着远处的平野,耀人眼目,我们拿着镜箱在这美丽的世界上摄影,是再快乐也没有的了。雪是冬天摄影再好也没有的机会了。不论何处都有摄影的材料,也就是一年之中对摄影贡献极多的一个良机[16]。

每到冬季,报刊中刊登冬日的风景与生活,还有摄影杂志举办摄影比赛,鼓励摄影爱好者投稿参赛。在这些冰雪摄影作品中,不仅能够看到中国绘画的审美旨趣,也能感受到摄影师对曝光、光影、空间感的尝试。正如萧淑芳回忆自己第一次画北海白塔时写道:“用国画传统山水的笔法,攙以西洋画的空间感来对景写生。”[17]这些冰雪摄影也以西方传来的摄影技术和空间感结合中国传统绘画和诗词的意境,形成融汇中西的审美视角。与此同时也让我们在一个世纪之后能够通过照片看到近代中国融合了傳统与现代、东方与西方的冬日美景与生活场景。

尽管人们以摄影、绘画、诗文等多种多样的艺术手法来描绘冰雪风光,但是不变的是以冰雪抒情、借冰雪言志的表达方式。只是过去多借冰雪来抒发对高洁无畏的文人风骨之向往与追求,而到了危机日深的近代,冰雪则被寄予了危难中热血救国的民族主义情结:

好白的雪,多么美的景,艺术家和诗人们,谁都要欣赏一回。我虽不是艺术家,也不是诗人,但爱美的心理也促使我欣赏这美景。以前我曾邀集了三朋四友,备了丰盛的筵席,开直了楼窗,欣赏那雪景。今年有更白的雪,更美丽的景,但是我的友朋已牺牲在日人刺刀之下了。我的楼房已颓塌在日人炮弹之下了!

我凝视着地上的白雪,聪明的我便想到,不但闸北有这样美丽的雪,江湾也有,吴淞也有,一直推想,便知道东北也有,榆关也有。我又想到机关枪的子弹,从雪面上飞过,是多么的清脆!我又想到敌人在雪地上一排排的倒下,是多么的快人心意。我又想到忠勇的卫国战士上了刺刀,在雪地上狂喊地冲锋,是多么的兴奋,我又想到烈士的热血,流在洁白的雪上,成为“雪里红”,又是多么的鲜艳和光荣!

绥远被日军侵占后,由于地处塞外苦寒之地,“冰天雪地”加剧了国难深重、战火延绵的惨烈,报纸上出现了大量在冰天雪地中作战的照片。战士们的热血身躯与严寒冰雪,为近代的冰雪大众文化刻上唤醒民族主义情绪的意义。以《赏雪》为题的诗饱含救亡图存的悲壮呼号:

看呀!/屋子上罩了一件白衣/……美丽地盖着全个世界!/装饰成太平的气象。/但,且慢欢喜。/绥远前线抗敌的将士,/正在这严寒大雪的时光,/还热烈地杀那侵略我领土,/残杀我同胞之贼人!发扬我们四万万民族的精神。/青年们!切记!/国家是我们大众的国家,现在是到了千钧一发的关头,/请勿隔岸观火,/应该积极后援的工作,等到歼灭了东土的敌人,/到那时候,我们才得痛快地饮酒赏雪。1

在围绕赏雪的绘画、摄影作品、诗文之中,既有民族国家的意识形态话语,也有民众自发的情感表达,可见近代中国的冰雪大众文化生产着丰富的社会文化意义:既有中西方文化的交融、传统与现代的并接,同时也加入了构建民族主义和民族国家的文化实践。

赏雪之“赏”,是一个“造意义”的过程,画意、诗意自不待言,社会意义也蕴含其中。例如穷人和富人眼中的大雪,意境是很不同的。同一场大雪,乞丐曰:“这是要命。”富人则说:“这是祥瑞。”1冰雪大众文化是由国家、精英与民众等不同的主体共同实践出来的,在社会秩序的转型中借冰雪大众文化来处理各种文化张力,呈现出复杂的文化权力关系。

三、官民同享:冰窖与冰灯

冬日冰封的河面,不仅是青年人的溜冰场,也是冰窖商人和采冰工人的工作区。采冰窖存一度是皇家特权,严格限制民间使用。在明代到清代中期,冬季贮存的天然冰专供于宫廷消暑、皇家祭祀、巡幸差务、赐冰给各官署衙门及大臣,具有极强的等级限制,所建冰窖均为官窖[18]。官员与民间用冰依靠皇帝赏赐,是彰显“皇恩浩荡”的象征。“凡三伏时,官所门首搭一席棚,木桶盛凉水,上置冰一块,棚上挂黄布四块,写‘皇恩浩荡;民间施舍,写‘普结良缘,以为往来人止渴”[19]。

直到晚清国力衰弱,才出现了官窖民营的现象。进入民国后,冰窖从官营转为民营。冰的使用从皇家到民间,是近代中国民众生活的一个新转变。近代中国的冬季采冰贮冰、夏季消暑冰食,以及餐馆、海鲜铺、水果铺、肉铺等用冰块保鲜食材,天然冰成为与社会平民百姓的日常生活最为贴近的冰雪文化。1914年北洋政府正式批准民间在许可地点开设冰窖。民间开办冰窖业务,由市工务局管理,负责办理营业执照、收缴租河费和水费。2冰窖主负责募集工人开采、运输、贮存、销售天然冰:

冰窖所用之人夫,分内外两行,凡窖内自旗官儿(经理)、伙计、先生(司账),“了事的”等,皆为“内行人”。其窖外之打冰人夫,及运冰至窖之车夫,皆为“外行人”。然所谓外行人,非冰业以外之人,因此辈技术只精于打冰,不谙窖内之藏冰方法,故名之曰“外行人”,乃窖内工人称呼窖外工人之术语也。惟运冰之车夫,则为真正之外行人,乃冰窖临时向乡村雇赁者。

打冰工人,各有派别,分“河上”及“河下”二部,在河内冰层上工作者曰“河下”,搭冰上岸者曰“河上”,河下工人又分三种,曰“看风儿的”,曰“画线”,曰“打冰”。河上工人则分三种,曰“拴套儿”,曰“拉冰”,曰“装车”;冰车运至窖外,则工人又分二部,曰“口儿外”,曰“口儿里”。口儿外工人,俗曰:“窖口儿上的”,即冰窖门口外边之工人,此辈分三种,曰“放牌子”,曰“走盪儿”,曰“卸车”;其口儿里之工人,分四种,曰“接冰”,曰“码冰”,曰“缮蓆”,曰“封泥”。上述之口儿外工人,与前述之河上工人及河下工人,同属于打冰之“外行人”,其口儿里之工人,始为经营冰窖业之“内行人”也[20]。

吴传本先生在《冰天雪地采冰人》文中说:“每次界好线后, 要用3尺高的T形或十字形冰镩按着界好的线把冰镩下来。这种冰镩, 下半截是钢制四楞, 由上到下呈锥形, 顸部中空楔木为心加铁箍, 上装左右把手。冰镩很重, 用时双手握牢把手按冰线垂直一抬一放往下镩冰, 看似简单, 其实镩冰要有技术——镩下来的冰块要方正, 不能有大有小, 不能破边, 没有技术的镩下来的冰块一准儿是破碎的。在冰场镩冰的顺序是从远处开始, 镩完一排再镩一排退着镩。冰镩下来后应及时运往冰窖, 不能长久风蚀太阳照晒。”[21]

采冰是重体力劳动,莫理循曾感慨:“冬天许多人冻死街头。最了不起的是那些忍受着巨大苦难却从不抱怨, 依然快乐, 具有坚忍不拔毅力的人们。”[22]

金受申曾写道:“拉冰入窖的工人多系外行人, 只有一把子苦力气, 想在此中求衣食, 或为一时糊口之作, 来此做个短期壮夫。”[23]43

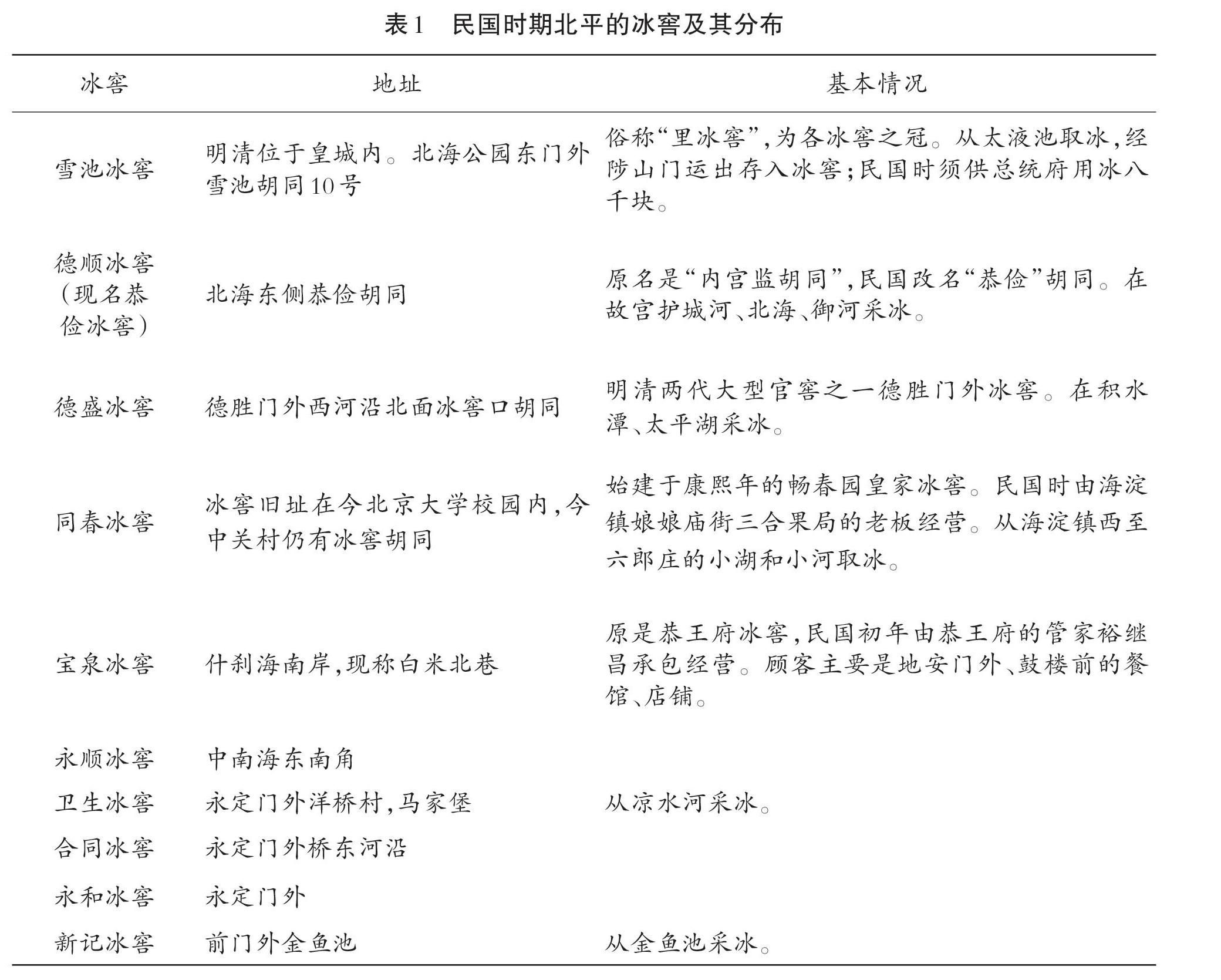

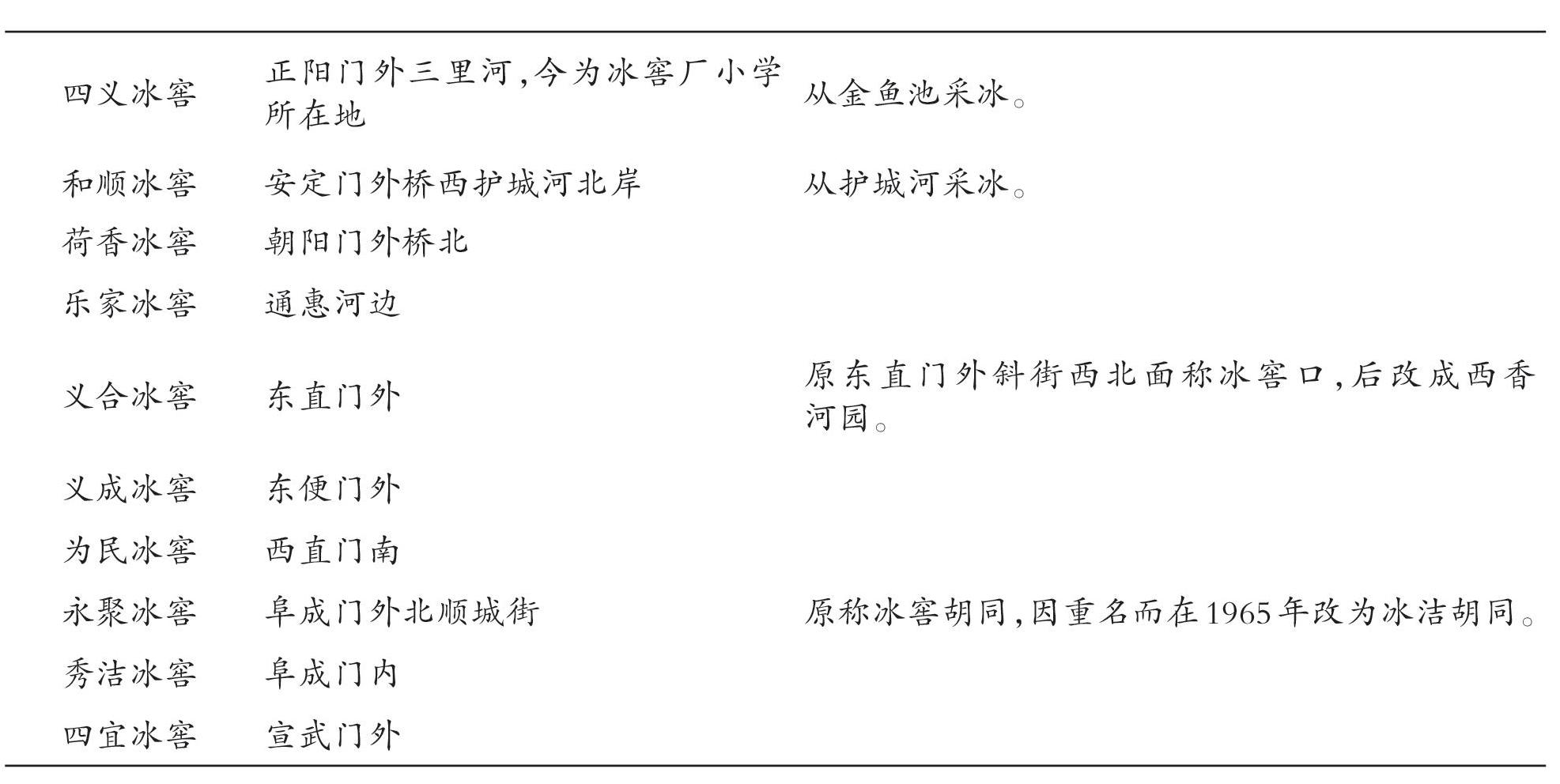

皇家冰窖早在明代就已经形成。明代地图上的冰窖胡同,今名冰窖斜街。明代在正阳门外建有冰窖厂,其东西两侧分别是金鱼池和珠市口,冬季从金鱼池采冰,而夏季从冰窖厂运冰到珠市口的这条路,就成了冰窖胡同[24]。根据历史资料,1民国时期北平的冰窖及其分布整理如表1。

民国时期,雪池冰窖、德顺冰窖、德盛冰窖、同春冰窖、宝泉冰窖这几座曾经的官窖均由大商行、餐館老板承包而转为民营。此外,一批民营冰窖也陆续建起来,上表中自卫生冰窖以下均是后起的民营冰窖。而且,冰窖的经营流转变化极大,冰窖的商号名字有较多变化,亦有未被记录在册的。但冰窖分布的位置变动不大,选址均在临近水源、交通便利之处,既方便冬季采冰贮冰,也便于夏季天然冰的销售。

作为一种新式的商贸行当,冰窖业继承了晚清以来私人承办官窖而形成的天然冰的采集、运输、储存、售卖一套完整的商业运营程序 [25],同时让过去皇家、官府才能享用的冰进入民间百姓的日常生活。北京餐饮酒店每年都采购大量冰块保鲜食材,“各大饭庄、馆和肉铺都在前一年批冰,先期交款,按照批冰当年市价,明年取冰时价钱涨落不受影响”[23]78。而小摊贩则零散购买,制成各类冰镇消暑冷饮贩卖。民营冰窖见证着民国以来民间商业的发展,平民百姓得以在夏日享受片刻清凉,权力的下移让民间社会感受着新国家的新气象。

20世纪20年代,曾经的皇宫禁苑纷纷开放成公园,成了老百姓的公共休闲空间。揭开神秘面纱的皇家园林吸引着大量民众前来一看究竟,于是商家、政府举办各类活动都在公园举行,同时也让民众感受着新国家的新气象。公园开放后,赵群在《元宵节公园打油诗》的《冰灯》诗中写道:

冰能做灯真奇怪,并且还成各形态;中间有光四围亮,可惜就怕太阳晒。

冰灯,早在明代即出现在北京,孙国敉在《燕都游览志》中写道:“有冰灯,细剪百彩,浇水成之。”[26]83冰灯的出现离不开上元节逛灯市、闹花灯的习俗。自晚明以来北京东华门外在正月八日到十八日形成灯市。不少诗文记录了灯市之盛况:“东掖门东灯市开,千官万姓拥尘灰”[26]83“贵贱相沓,贫富相易贸” [26]87,灯市成为一个不分贵贱、官民同乐的空间。到清代灯市移到正阳门外、琉璃厂等处,据民国时人记载清代上元节花灯分三个时期:康雍乾三朝“与臣民共为宴乐”的“放官灯”时期;嘉庆至光绪时,曾大盛天下的放官灯盛况演变为皇家私灯,民间富庶日久进入“自由放灯”时期,有“衙灯”“场火”“庙灯”“铺灯”四种;民国以来则进入“以电代烛”时期,仅留庙灯与铺灯[27]。

在民间自由放灯之后,民间店铺为招揽生意而争奇斗艳,冰灯成为其中“最奇巧者”。清光绪年间,京官夏仁虎在他撰写的笔记《旧京琐记》里记载了北京的冰灯:“正月之灯向集于前门内之六部,曰六部灯,以工部为最。有冰灯,镂冰为之,飞走百态,穷极工巧。”光绪年间,富察敦崇在《燕京岁时记》之“灯节”一条中写道:“市人之巧者,又复结冰为器,栽麦苗为人物,华而不侈,朴而不俗,殊可观也。”让廉在《京都风俗志》中道:“最奇巧者为冰灯,以冰琢成人物、花鸟、虫兽等相。冰以药固之,日久不消,雕刻玲珑,观者嘉赏。”《春明岁时琐记》一书中有关于“冰灯”记载:“最奇巧者为冰灯,以冰琢成人物花鸟鱼虫兽状,像冰,以药固之,日久不消,雕刻玲珑,观者嘉赏。”《民社北平指南》中有:“以冰冻成山石、人物、楼阁、瓜果等,燃灯于中空处,曰冰灯。”[28]金受申曾描述民国的灯市与冰灯的时代变迁:

商店旧时以饽饽铺善挂灯,有全部《三国志》《聊斋》《水浒》《列国》《红楼梦》等精致美巧的方灯。干果子铺(昔称倒装铺。今称南货店)的山西老板善做冰灯。有麦龙灯、各式冰灯。前十年隆福寺街冰灯尚有名,近年只剩鼓楼前小门姜店一家。近年前门外各大布店亦竞制新灯,以广招徕,有时还能利用机关造成“鹊桥相会”的活动灯,可谓灯的革新了。我在民国十年前后,每到上元夜饭后,必邀二三好友步行往游积水潭,冰上望月,归来后门观灯,由皇城根经宽街到隆福寺看冰灯[23]149。

在未曾经历工业革命的中国,民间的大众文化与精英文化从未截然二分。从冰灯的例子来看,作为正月灯节的岁时民俗确实“为民喜闻乐见”,不是完全“民有、民享”,历代官宦士大夫不惜笔墨记述民间灯市中的冰灯制作与形态,清廷亦参与上元放灯的民间风俗,以至民间自由放灯时仍以经典戏剧和评书内容来制作各式冰灯,甚至到1937年仍有文章道:“循着皇家在上元节与百姓共赏花灯的习惯,旧都的新年元宵的花灯仍然是伟大的盛举。”[29]围绕冰灯的冰雪大众文化体现了中国历史上国家与民众共嬉、雅俗共赏的文化特点,也为我们反思大众文化理论提供了鲜活的历史资料。

四、结论:日常生活的另类辩证法

“日常生活(everyday life)”是人类学的重要研究领域[30]。20世纪60年代,“日常生活”成为社会科学中的时髦概念,除了人类学,还包括社会学(如哈贝马斯的日常生活批判理论、常人方法学等)、历史学(如年鉴学派对日常和平民史的强调)、哲学(如列斐伏尔的日常生活批判理论、维特根斯坦的日常语言哲学等)、文学艺术等广泛的文化研究领域。日常生活的研究特点在于对主流传统的替代与批判,这意味着它是对普通人或普通人的生活和思想的研究,而不是对精英、知识分子或专家的研究。日常生活研究一反制度、國家、精英等研究的视角,而关注人们的日常生活中司空见惯和平凡琐碎的例行活动和常规习惯,将“普通人”视作创造性的行动者,而不是被动的消费者和统治对象,认为在这些普通人视而不见的日常生活现象中蕴含着深刻的文化逻辑[31]。德赛托(Michel de Certeau)在其《日常生活的实践》中聚焦于人们“从事”日常生活“实践”的行为方式,与布迪厄(P. Bourdieu)对日常实践的强调类似,他将以往文化研究中惯用的消费者(consumer)与生产者的二分法转换成了使用者(user)和生产者,思考个人和群体对社会表征和社会权力结构的使用,描述了普通人通过日常行为从商业、政治和文化力量中夺回自主权的策略(tactics),认为日常的“抵制”是人们在生活中对制度、结构的创造性重组并进行意义生产[32]。

本文所论的冰雪日常文化之中西交融、雅俗共赏和官民同享,是一种特殊的社会转型时期的日常文化。它既不是简单的消费西方文化,也不是通常的“抵制”和对抗(包括对制度、意识形态、国家生活的抵制),而是消抹掉两者的界限。不仅冰场上的化装舞会显示出中西方文化的交融,民族主义本身就是中西、传统与现代的结晶。精英与平民、国家与民众的去边界,也反映出一种消抹的日常。这种日常文化也见于明清华南的社会转型中,华南百姓一面通过日常造国家,一面从国家那里找到自己的空间和权力[33]。在哈贝马斯(Jürgen Habermas)看来,日常交往实践的生活世界是基础,强调与货币、权力区分开来、合乎“交往理性”的生活世界不容侵犯[34],“必须保卫生活世界的边界,强调生活世界的绝对命令,即实用价值趋向的要求”[35]。哈贝马斯想象的这种“纯净”的日常交往的生活世界,对于社会转型时期的北平冰雪文化并不现实。北平的冰雪文化不仅不排除国家(无论是皇室旧臣还是新的社会精英)、民族主义的政治和意识形态,而且与之紧密结合,甚至有些“沆瀣一气”。从理论上,除了特纳(V. Turner)的阈限理论及其共融(communitas)的理解,也说明“日常生活”作为一种理论的“理想型”,并非是铁板一块。无论是中西方还是不同的历史时期,不同社会和文化之下的日常生活,可能会有十分不同、甚至与“日常生活”这个概念的研究初衷大相径庭。

列斐伏尔(Henri Lefebvre)曾经在其日常生活批判理论中提出日常生活的辩证法,其中之一是“颠倒的维持”——一种反抗的维持:如节日能够为了潜在的革命目的而颠倒各种文化价值,表现出对既有秩序的反抗,但是颠倒并非抹杀差别,而是否定新秩序发生的可能性,“尽管狂欢节可以被看作是把世界颠倒过来了,而且同时颠倒了各种社会等级。但是实际上,它的功能是维持这个世界,……只是允许各种可能破坏这个世界秩序的力量有一个机会可以缓和一下紧张的情绪”[36]。从北平的日常生活冰雪文化所看到的,首先不是以颠倒的方式,而是以共主体的共谋方式,继而在某种意义上,成为社会转型中一种维持这个世界顺利转换的润滑剂。本文关于北平在社会转型时期冰雪日常生活的研究,或可以为此提供一个新的视角,也提供了关于日常生活的另类辩证法。

参考文献:

[1] 吴文峰,刚伟,王鑫.文化势阱:清末我国体育发展的文化审读[J].中华文化论坛,2014(2).

[2] 张伟,蔡学俊.析近代中国体育概念的形成与发展[J].南京体育学院学报(社会科学版),2007(1).

[3] 陈晴.清末民初新式体育的传入与嬗变[D].武汉:华中师范大学,2007.

[4] 徐文东,朱志强.中国冬季运动史[M].北京:人民体育出版社,2006:125.

[5] 二十八画生.体育之研究[J].新青年,1917(2):52 - 62.

[6] 杨长明.从日语“运动”相关概念考察日本“运动人类学”发展及对我国的启示[J].西安体育学院学报,2016(6).

[7] 王健吾.华北体育[J].体育季刊,1925(2).

[8] 梁启超.论尚武[M].上海:上海大学出版社,2003:55.

[9] 马鸣珂.滑冰//新撰小学唱歌教材·上[M].沈阳:振兴排印局,1937:36.

[10]狄万勇.中国参加奥运会的第一位正式代表宋如海[J].江淮文史,2008(1):60 - 65.

[11]宋如海.我能比呀·世界运动会丛录[M].上海:商务印书馆,1930:53.