两种微创方法治疗哺乳期乳腺脓肿的疗效比较

姜苏晓,宋玉姣,孟 玥

(银川市妇幼保健院,银川750001)

乳腺脓肿是哺乳期妇女常见的急性化脓性感染性疾病,初产妇多发,尤其在产后3~4周发病率最高[1]。传统治疗方法为切开引流,该操作简便有效,但手术创伤大、痛感剧烈、疗程长,术后瘢痕明显,破坏乳房外观,难以被患者接受[2]。自2010年以来,银川市妇幼保健院广泛开展置管引流冲洗术与B超引导下穿刺抽脓冲洗术两种微创方式治疗乳腺脓肿,取得满意疗效,并发现以上两种方式更易被现代女性患者所接受[3]。但如何选择最佳治疗方法,有待进一步研究。本研究旨在比较两种方法的临床疗效,以及各自的优缺点和适应证,以期采用个体化手术方式,在治愈基础上最大程度减轻手术创伤及疼痛,缩短治疗周期,保护乳房外观,提高继续哺乳率等。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析2017年9月至2019年9月银川市妇幼保健院135例哺乳期乳腺脓肿患者的临床资料。

纳入标准:1)哺乳期女性;2)至少存在乳房红、肿、热、痛中3项以上临床症状;3)B超检查确诊非完全包裹乳晕后方脓肿;4)脓肿最大径≤6 cm;5)不互通脓肿个数≤3个。排除标准:1)患侧合并有2度及以上乳头凹陷;2)患侧母乳喂养困难,无法哺乳;3)既往有乳房手术史;4)双侧乳腺脓肿;5)局部皮肤治疗前已经破溃流脓;6)不能完成预定方案的疗程和随访计划,影响有效性判断者[4-5]。

1.2 治疗方法

1.2.1 穿刺组B超引导下穿刺抽脓冲洗。患者平仰卧位,超声诊断仪高频探头(7.5~10 MHz)对乳腺进行全面超声扫描,明确脓肿的位置、大小、数量及内部透声情况,标记脓肿范围,选取距皮最短径线或脓肿低位体表投影作为穿刺点;常规消毒铺巾后,穿刺点用0.5%盐酸利多卡因溶液局部浸润麻醉;超声引导下用18G穿刺针穿刺进入脓腔中心部,尽可能地将脓液抽尽;如脓液黏稠或坏死组织堵塞穿刺针,则用生理盐水反复冲洗脓腔,直至脓液易于抽出(注意每次注入液体量不应大于抽出量)。当抽出液体清亮后,拔出针头,覆盖无菌纱布,指压局部,减少渗血情况发生,如有其他脓肿,操作类同。1~3 d后根据临床症状、体征及B超情况决定是否重复穿刺抽液,共穿刺抽液1~4次。脓液送实验室行细菌培养和药敏实验,静滴1或2代头孢抗生素治疗4~6 d[6]。治疗期间继续吸奶器吸出乳汁。

1.2.2 置管组 置管引流冲洗。术前根据超声检查标记脓肿范围,全麻后常规消毒铺巾,通常采用乳晕边缘或乳房下皱襞弧形切口,长2~3 cm,切开皮肤及皮下组织后,止血钳分离入脓腔,再用手指探入脓腔,剥离疏松的坏死组织及脓腔间隔,同时用500 mL生理盐水连接输液器持续冲洗脓腔,吸引器吸净脓液、坏死组织及冲洗液后,于脓腔高位留置细冲洗管,底部留置带侧孔的硅胶引流管,一期缝合切口,固定引流管,引流球连接引流管持续负压引流。术后每天500~1 000 mL生理盐水冲洗脓腔,视引流液情况冲洗3~5 d,无明显脓性引流液及乳汁后拔除引流管,静滴1或2代头孢抗生素治疗3~5 d。引流管内乳汁无减少趋势时进行回乳治疗。术后7 d拆除伤口缝线。

1.3 评价指标

治愈标准[7]:在初次治疗1周内,患者体温降至正常(≤37.0℃),患乳局部红、肿、热、痛症状消失,C反应蛋白值恢复正常,同时1个月内无手术区域复发,认定为治愈;不符合上述内容中任何一项者,认定为未治愈。疼痛程度(术后5 d内)评分标准:采用视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)进行评价,即根据疼痛程度在0~10 cm线条上标记相应数值,评分越高表示疼痛越剧烈[8]。对所有患者出院1个月后随访,针对治疗期间的自我感受及术后有无乳漏等伤口并发症进行满意度调查[9],分为满意和不满意。满意度=满意例数/总例数×100%。临床总操作时间指医生对患者进行1次或数次操作(具体包括手术、穿刺、伤口换药)的时间总和。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计学软件进行数据分析,计数资料以例或率(%)表示,采用χ2检验;计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验。P≤0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者基线资料对比

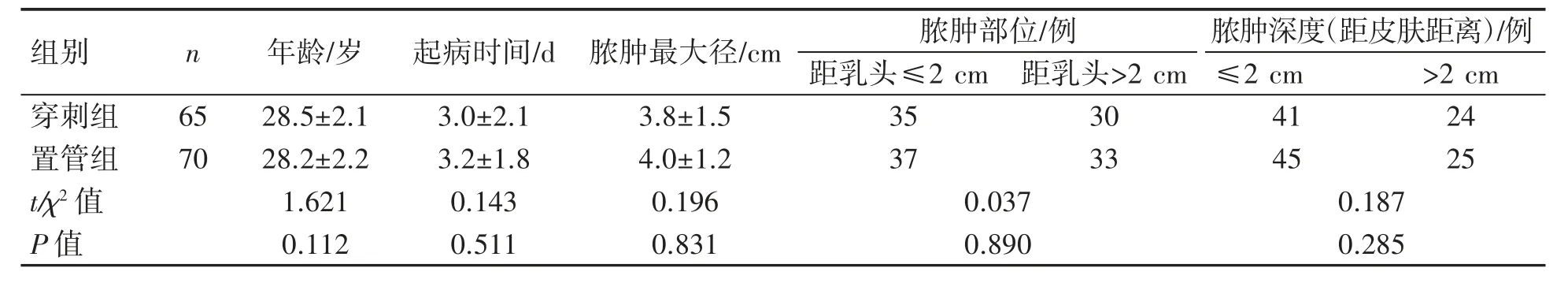

两组患者的年龄、起病时间、脓肿最大径、脓肿部位和深度位置比较差异均无统计学意义(P均>0.05),见表1,具有可比性。

表1 两组患者基线资料情况比较

2.2 两组患者住院期间临床指标比较

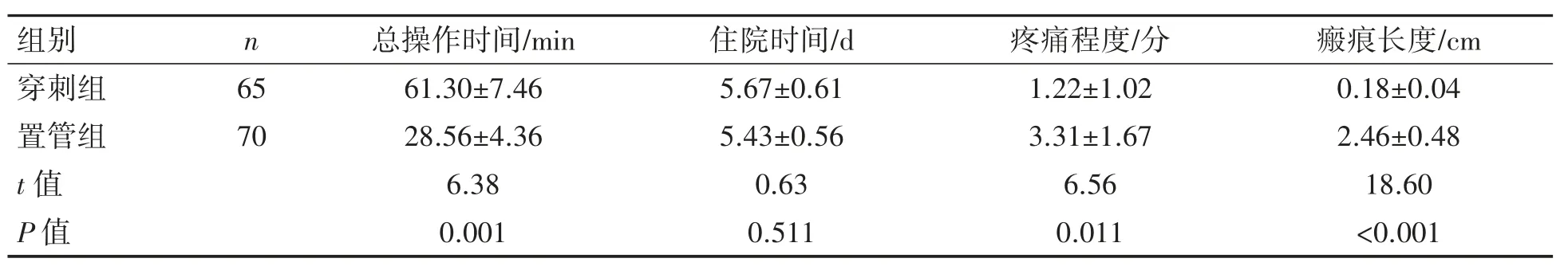

两组患者住院时间差异无统计学意义(P>0.05)。住院期间穿刺组患者临床总操作时间长于置管组(P<0.01)。穿刺组患者的疼痛程度和瘢痕长度低于置管组(P均<0.05),见表2。

表2 两组患者住院期间临床指标比较

2.3 两组患者出院后临床指标比较

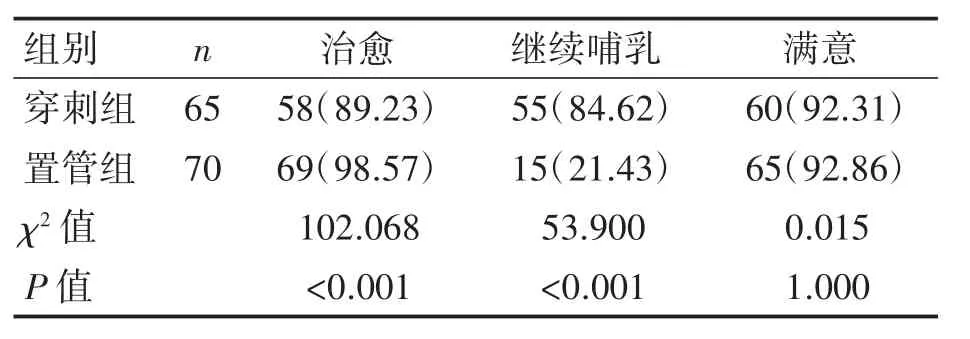

两组患者出院后均随访1个月,穿刺组患者治愈率低于置管组,但继续哺乳率高于置管组(P<0.01);两组患者出院后对治疗的满意度差异无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组患者出院后临床指标比较[例(%)]

3 讨论

急性哺乳期乳腺炎发展成为乳腺脓肿,主要致病菌为金黄色葡萄球菌[10],其产生的毒素导致大量中性粒细胞浸润、崩解形成脓细胞,释放蛋白水解酶使局部组织坏死,形成脓液。而脓液引流在乳腺脓肿治疗中尤为重要,如不及时、充分,病情往往进展迅速,可致使哺乳中断,乳房外形损毁[11-13]。

本研究发现置管组患者治愈率高于穿刺组。分析原因,穿刺组中未能一期治愈的7例患者中,5例系多发脓肿,并靠近乳晕,其特点为脓肿总体积增大、坏死组织多、脓液黏稠以及分隔多。而穿刺组引流通道细小,进行抽吸冲洗上述特点脓肿时,难度较大,引流的充分性低于置管组,致使穿刺组治愈率偏低。穿刺组继续哺乳率优于置管组。母乳喂养为婴儿的健康成长和发育提供了最理想的营养成分,世界卫生组织(WHO)所推荐的纯母乳喂养时间为6个月。而乳腺脓肿多发生在产后3~4周,此时终止母乳喂养,对母婴可造成多方面不利影响。穿刺冲洗治疗仅短期存留针孔创伤,能够更好地保护乳腺特殊的解剖结构,使肉芽组织相互贴合生长,从而促进脓腔愈合,对保留乳腺的泌乳功能起到了正向作用[14-16];而置管引流会造成乳腺的局部层次破坏,乳腺导管损伤增加,继发乳漏情况,加之切口瘢痕影响哺乳均是造成继续哺乳率降低的原因[17]。穿刺组患者的切口长度和疼痛VAS评分均低于置管组。穿刺组仅有针孔伤口,疾病治愈后几乎不遗留任何皮肤瘢痕,乳房外观得到最大保护。两组患者在冲洗治疗过程中均无明显疼痛,穿刺组主要疼痛来源于局麻穿刺过程,时间短暂;置管组疼痛主要来源于留置负压引流管对于创面和皮肤的频繁摩擦、卡压损伤[9],时间相对较长。因此从疼痛持续的时间和患者心理感受分析,穿刺组要优于置管组,穿刺组患者的整体生活质量得到提升。

既往研究发现,B超引导下穿刺抽脓冲洗术与置管引流冲洗术在治疗哺乳期乳腺脓肿方面均能取得较为满意的疗效[18]。但随着生活质量和个体化需求的进一步提高,在准确把控适应证的前提下[19-21],B超引导下穿刺抽脓冲洗术对乳房的外观和功能保护更多,创伤更小,回乳率更低,总体治疗感受更好,更为现代女性患者所接受,同时易于在基层推广,有较高的临床应用价值。