“回忆性”散文中的“典型事件”

黄珏明

在八年级上册第二单元的导引中提出“了解回忆性散文、传记的特点,比如内容真实、事件典型、注重细节等”。“典型”这一概念,是文学作品表现力的重要特征。其具体表现为:个性与共性、客观与主观、情感与理性的统一。所谓“个性与共性”的统一,是反映一件件具体的事件背后,凝聚着客体人物的总体形象气质。甚至这些个体的形象心理反映了社会、时代、文化的共性价值。“客观与主观”的统一,则是指文中描述的对象和事件具有客观实在性。但这种描述不是纯粹的模写,而是创作者精心选择、剪裁的结果,含有强烈的主体性。“情感与理性”的统一,则是指事件的选择与形象的刻画虽然含有创作者的主体性,但绝不是无意识地胡乱写作,而是由创作主体经过一番思索后,有意识地安排和用笔。

基于上述对“典型”一词的解读,下文则以本单元的四则选文为例,具体分析“典型事件”的功能与意义。

一、反映客体人物的鲜明形象

事件与客体人物之间存在着密切的关系。创作者通过叙述事件或刻画细节表现人物的形象。而这些事件,往往能精确、细致地反映人物的个性特质。这就是“典型事件”的表现功能。

1.直陈式的交代

所谓“直陈式交代”,是指没有过多文学笔法的渲染、加工,以相对直白的方式交代事件的内容与经过,从而反映人物形象。如朱德《回忆我的母亲》中“母亲是个好劳动。……母亲把饭煮了,还要种田,种菜,喂猪,养蚕,纺棉花。因为她身体高大结实,还能挑水挑粪”一段,作者仅仅列举几个劳作活动的内容,将母亲家里家外,家务农忙等辛勤劳动的形象勾画出来。此处没有过多渲染母亲忙活时的情状,但在有限的句子空间中一连串密集的列举,反而体现出母亲手脚麻利、勤劳多能、干活能吃苦的形象。

又如文中“我们用桐子榨油来点灯,吃的是豌豆饭、菜饭、红薯饭、杂粮饭,把菜籽榨出的油放在饭里做调料。这类地主富人家看也不看的饭食,母亲却能做得使一家人吃起来有滋味”两句,则是简单地对比了“我们”穷人家与富人家对于粗饭疏食的态度,和处理事物的态度方法,却能突显出母亲能干、灵巧、聪慧的巧妇形象。

直陈式交代的好处,则是用简笔画式的寥寥几笔,就能清晰地表现人物形象,语言简洁而形象鲜明。当然,这与创作者的身份密切相关。朱德作为优秀的将领,有着非凡的军事才能和领导力。但他毕竟不是文学艺术家,對于文学性的创作笔法不甚熟谙,则在情理之中。而粗犷简约的笔锋,不仅恰到好处地表现了其母亲质朴勤俭的形象,也与创作者身份吻合,反而给了读者真实感。

同时,正是因为“简洁”的笔法,却能提供读者无限的想象空间。让读者去想象,这位勤劳质朴的究竟是怎样的容貌?下地干活时,会是怎样的表情?读者的既有经验就会主动填补这些空白,产生美学的效果。

2.精细式的描刻

与上述笔法不同,精细式的描刻则是通过油画式的笔法,把人物的细节精确地描绘出来,从而表现其形象。如茨威格《列夫·托尔斯泰》的第5段中描写远道而来的客人想象中托尔斯泰的形貌“希望看到一个美髯公,集尊贵、轩昂、伟岸、天才于一生”,鲜明地刻画出这群俗人对于外貌的看重,甚至流露出作者对上流社会价值观的鄙弃。同时,还刻画了他们对想象中“貌若天人”的文坛泰斗的心态——“颔首低眉,敬重有加,内心的期望扩大到诚惶诚恐的地步”,表现出一种“毕恭毕敬”“谦卑恭顺”的形象。然而这种“谦卑”在见到真实的托尔斯泰时,瞬间变了脸——“什么?就这个侏儒!这么个小巧玲珑的家伙?”创作者将访客见到托尔斯泰本人的前后神态、心理作了精细的刻画,把一群无知、傲慢,又假充有文化修养的世俗小丑描刻得淋漓尽致。

精细式的刻画,与创作者自身的艺术修为有着至关重要的联系。茨威格本就是笔力精到的文学家,《一个陌生女人的来信》《象棋》等作品都能将场面、人物把控得恰如其分,精妙地表现人物心理和气质。同时,精细的刻画笔法,给了读者一个具象的画面,使得读者身临其境,仿佛那些俗气又媚态的小人形象就在眼前。前后对照着看,让人有冷俊不禁,忍不住发笑的地步。这当然是作者漫画式的夸大,突出细节的笔法呈现,但是这些也带了“审丑”的效果。“高贵的来客”成了丑角,带来了辛辣无情的讽刺效果。因此具有极高的美学意义。

二、反映客体人物与创作主体间的关系

事件固然是反映所传人物的形象气质,但也是经过作传者裁选的结果,因此也必然反映客体人物与创作主体的关系。这种关系首先表现在人物对作者的影响。

1.直接影响

这主要是指所传录人物的言行、乃至品性对于创作主体的影响,促其成长。而这些影响都通过日常事件发生,即典型事件。如鲁迅《藤野先生》中所记录的几件事情——藤野先生帮“我”改讲义,当面指出解剖绘画错误等事件,促发了“我”对他认识的变化。文中提及他对“我”的讲义是“从头到末,都用红笔改过”,那种对于治学的认真。甚至“连文法错误,也都一一订正”,体现他做事细致认真,同时也考虑“我”是外国学生的特殊情况。以至于“我很吃了一惊”“不安与感激”。在面对“我”自以为是“美化”解剖图时,他竟然先肯定“我”画得“好看些”,然后才指出“我”在专业意识上的不足。表明他十分尊重学生的个性,以至于后来“我”追忆时流露出“那是太任性”的自责与追悔。

同样在《回忆我的母亲》中“母亲这样地整日劳碌着。我到四五岁时就很自然地在旁边帮她的忙,到八九岁时就不但能挑能背,还会种地了。……这个时期母亲教给我许多生产知识”一段,交代了母亲对“我”生产知识、劳动能力,乃至吃苦耐劳品质影响。其实这种影响绝不是一时一地的,所以对于创作主体的生命经验有着不可取代的作用。诚如后文提及“一八九五年家里被地主逼租。年三十的晚上被迫搬家,举家分居两地。母亲对于穷苦百姓的同情,对于为富不仁者的痛恨,启发了‘我反抗压迫。寻找光明。”可见,母亲身上的大义情怀、艰苦忍辱为家人奉献的精神品质,促发“我”坚持革命,坚持为底层的劳苦大众奉献自己的一腔热情。而《藤野先生》的文末也提及“每当夜晚疲倦偷懒时,瞥见藤野先生的相片,想起他的话,又会促发‘我良心发现,增加勇气”。这都是客体人物对于创作主体身心思想的深刻影响。

2.间接影响

间接性影响主要是指创作主体与客体人物之间没有密切的接触,但是客体人物身上的某些气质品质超越了时间、空间的局限,影响到了主体。如《列夫·托尔斯泰》中,茨威格就有大量对于托尔斯泰事迹及其样貌的想象。如文中想象托尔斯泰作为大臣、学生、军官、马车夫等身份,混迹在人群中。其貌不扬,难以辨别。这对于大多数世俗庸众眼中,是平平无奇、毫无吸引力的长相。但正是这样一张“大众脸”,却能与“全体俄国人民同呼吸共命运”,这对于同样把人道主义作为思想价值核心的茨威格,何尝不是一种共鸣?

后文更为精彩地想象着托尔斯泰眼神的描写,表现出他深邃、柔和、犀利等多元特征的统一。眼神,即是心灵的窗户。茨威格藉此表现了托尔斯泰对于社会丑恶现象的敌视轻蔑,对于苦难人民深切同情哀鸣。这是一种高贵的灵魂。同为作家的茨威格赞许前辈大家的高尚和社会责任,又何尝不是借他人之杯酒,浇心中块垒呢?乃至于最后感叹:“一个能看透事物本质的人,常常会缺失属于自己的幸福”。缺失的是什么?当然是受到世俗的排挤、格格不入!一个在莽原上奔跑的战士,与整个堕落的社会作出抗争,必然会被当时的俗人排斥。茨威格说着托尔斯泰的境遇,又何尝不是在讲述自己的遭际呢?

主体记录描绘客体人物的事迹,绝不是单纯地为其树碑立传,更重要的是表现两者之间的交流、影响。无论是直接、抑或间接,都是触及创作主体的生活,乃至生命历程的发展。因此,阅读“回忆性”散文,研究两者间的关系是不可或缺的切入点。需要指出的是,间接性影响中的“想象”,不是作者胡乱的杜撰。而是基于作者对于客体人物形象的正确把握之上,而进行的艺术加工。它是假定与真实的统一。

三、反映创作主体的情感态度

上文提及的影响,如更多的是涉及性格、心理、生活、价值观层面,那么这种深刻的影响则必然促发创作主体内心世界的情感流露。这种情感的流露也可分成直接与间接两个方面。

1.直接的情感表态

这是指创作主体在回忆与客体人物交往的事件时,直接表露对于对方的情感态度。如《回忆我的母亲》中最后三段的抒情——“我应该感谢母亲,她教给我与困难作斗争的经验。……我应该感谢母亲,她教给我生产的知识和革命的意志,鼓励我以后走上革命的道路。……这个哀痛是无法补救的。”作者非常直白地表达了对于母亲影响自己一生、教导自己成长的感激,和对于母亲溘然长逝的悲痛哀伤。需要指出的是,这份情感的抒发绝不是无的放矢,而是前文与母亲交往的种种事件的必然结果。诚如前文所分析的,作者列举了自幼目力所见母亲的勤劳、忍耐、奉献、巧智、良善与嫉恶如仇的种种事件,从而影响了作者一生的成长和价值观。正是这些生命的经历,引发“我”对母亲的感念,对她的追思,对她的揄扬。

而《藤野先生》中,鲁迅言道“在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个”。这份感激,正也是基于前文种种事件的必然结果。作为日本教师的藤野先生,没有像其他日本学生一样,歧视“我”这个弱国国民。反而用他的治学精神教给“我”扎实的学识,以他宽厚的长者之风,尊重“我”的个性。甚至在怕中国人“敬鬼神”的文化而使“我”不敢从事解剖的事件上,表现出了对于他国国民和文化的尊重。他的伟大已经超越了一个普通的老师,而是一个尊重每个人、每个民族、乃至整个学术的人物。正是因为和他相处时经历的种种事件,改变“我”对他的认识,产生了终身敬仰的态度。

2.间接的情感暗蓄

间接情感,是指主体在叙述客体人物事迹时,没有明显地表露自己的情感态度。但在叙事的字里行间,能解读出主体的内在情感。如《美丽的颜色》中,艾芙·居里记录了其母亲在逼仄的斗室里,操作放射性元素镭的提炼。作者描刻出屋内夏闷冬寒,雨大霜重的种种艰苦工作环境,同时又描写其母亲在简陋环境里乐此不疲地工作。这两相对比,难道不是对母亲专心业务,心无旁骛的最大赞美吗?她甚至还描写了母亲干着“壮汉般”粗重的体力活,在满是刺激性气味的实验室里,埋头工作。在十九世纪末,大部分女性还在极端的男权社会里备受欺压,居里夫人却能在顶尖的化学领域与男性一争高下。这何尝不是女儿对母亲的勇敢、进步而骄傲呢?甚至文中,既不称呼“母亲”,也不称呼“居里夫人”,而是称呼其名“玛丽”,不正是要强调她是一个脱离家庭桎梏、丈夫附庸,独立自强的时代女性形象吗?

文末作者交代了居里夫妇外出散步的事件。看似不经意地,但细想:玛丽对于镭的悬心关切,就像母亲对于就要出生的爱儿一样,呵护关切。不正是玛丽半生心血凝聚于科学事业的展现吗?玛丽将镭的颜色视为“最美丽的颜色”,是她对科学事业钟情的流露。而这份“最美丽的颜色”,不也是作者眼中醉心科学事业,孜孜以求的玛丽吗?不正是作者对她一生付出的最大称许吗?

相较于认知、人生经历的影响,情感层面的影响更为深层,也更为深刻,需要透过事件叙述、人物描写中细细开掘。

四、反映主体理性意识

我们常常会误解——由于“回忆性”散文或传记,表现了创作主体之于客体人物的情感。故而,文章是一种绝对情感化、非理性的呈现。这其实是错误的。理性不仅在应用性文体中运用,在这类文学性作品中也是至关重要的。但文学性作品中的理性,不似论说文依赖概念、判断、推理等理性思维形式的呈现,而是体现在众多事件与人物形象气质的统一,以及诸多材料之间内在逻辑关系上,是内在隐秘的。

1.事件与人物形象气质的统一

在“回忆性”散文中,有大量事件的呈现。表面上,它们是一个个独立的内容。实则它们统一与人物总体精神气质。以《回忆我的母亲》一文为例。

从上述表格,可以看出:作者通过叙事多件事情,表现出母亲形象的多个侧面。但是这些侧面又统一于母親的总体人物形象气质——平凡的劳动者,又是开创民族历史的劳动者。因此,典型事件就是多样性的统一。这使得看似没有关联的内容,有了总的主题。同样,在《列夫·托尔斯泰》中,作者大量描写了“人们”眼中托尔斯泰的种种样貌——污浊粗糙的皮肤、乱糟糟的额头、朝天鼻、招风耳、厚嘴唇;以及作者眼中托尔斯泰的眼神——和蔼、富有情感、又犀利如刀。这看似杂乱无章的描写,其实统一于作者的认识和内在情感。他讥讽世俗人的无知,只关注样貌的美丑。同时又赞赏托尔斯泰精神境界的高卓,因而其眼神能洞穿人心。所有描写都统一于作者内在的情感世界。

2.事件与内在逻辑的统一

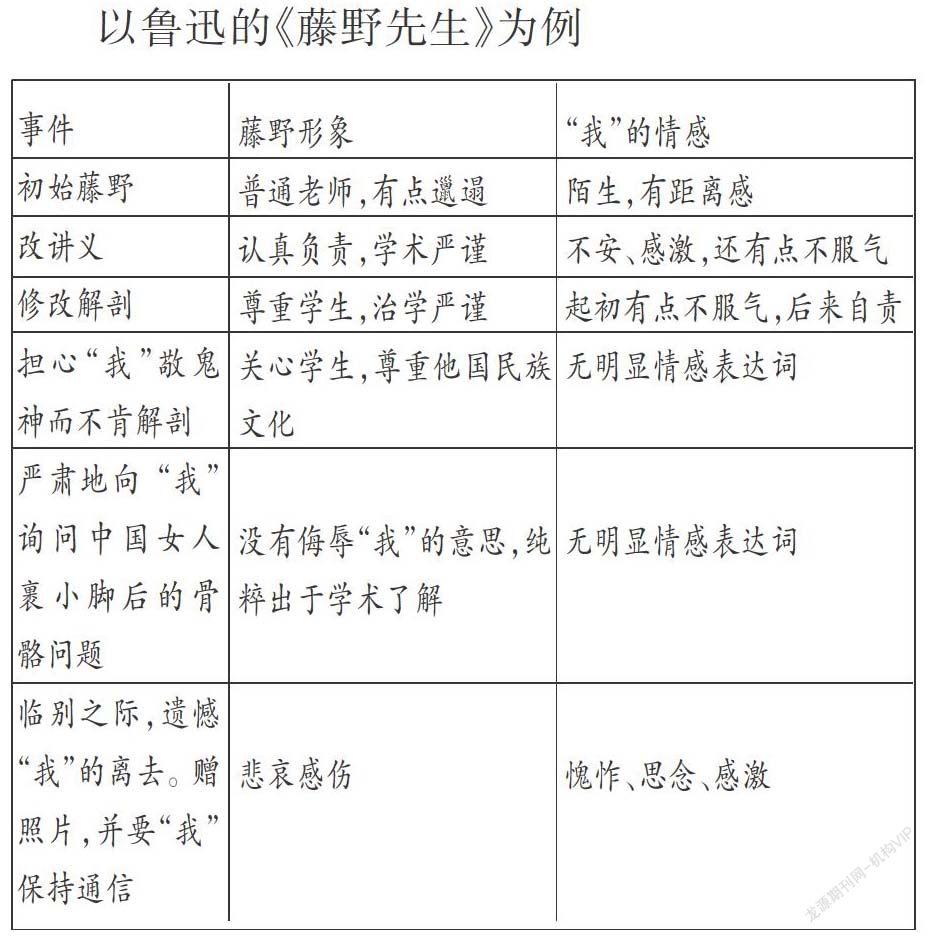

以鲁迅的《藤野先生》为例

上述是“我”与藤野先生直接交往的事件,由此可以发现两条重要的内在逻辑:1)“我”和藤野先生的交往事件,越来越超越普通的师生教学关系,他从关心“我”的学业,到关心“我”的民族文化,甚至感叹现代医学不能借“我”的力量传到中国去。我们彼此之间的亲密度越来大。2)“我”对藤野先生的认识也越来越丰富,情感也越来越亲近深挚。再看文中另外几则与藤野先生无直接关联的事件:1)东京郊野里,清国学生的派对;2)“匿名信事件”和“幻灯片”事件。这些事反映了当时绝大多数日本学生对于中国人的轻贱、歧视和嘲弄。而中国留日学生又无自强之心,只知玩乐,不思进取,不振奋国家民族。两类人叠加在一起,与藤野先生的博爱形成鲜明对比,更凸显出先生的伟大,和“我”对他敬重。所以,看似无关的诸多事件,其背后是有创作者的理性思考和安排。它们都与人物总体形象和创作主体的情感态度密切相关。这就是“典型事件”的功能和价值。

综上所述,在日常教学中需要引导学生关注并认识“典型事件”的意义与价值。从概括事件内容入手,分析人物形象和作者的内在情感。同时,还要引导学生梳理,众多事件的内在逻辑关系,把握创作者如此安排的写作意图。如此,才能真正建构学生对于“回忆性”散文的认识体系,真正把握文章的价值。