我国“十四五”时期的人口变动及重大“转变”

杨 舸

(中国社会科学院 人口与劳动经济研究所, 北京 100028)

当前世界社会、经济、政治环境风云变幻,由于“疫情”防控不利,世界主要发达国家和一些发展中国家正遭遇前所未有的冲击,贸易保护主义、单边主义和民粹主义盛行,这将对国际经贸、全球化、政治秩序等造成不可预估的负面影响。面对世界“百年未有之大变局”,中国“十四五”时期的社会经济发展也将面临复杂而艰巨的挑战。一方面,中国经济发展展现出强大韧性,人们的生产、生活、消费正逐步恢复,社会发展前景长期向好;另一方面,调整产业结构、培育发展动能、保障民生、环境治理保护、缩小区域差距等方面仍然存在困难和问题。“十四五”时期是中国全面建设社会主义现代化强国的起步期,是跨越“中等收入阶段”的关键期,是经济由高速增长到高质量增长的转折期,是社会从“全面小康”到“富强民主文明和谐”的提升期。

人口态势的变动与社会经济发展息息相关。随着人口转变的完成,中国人口态势正在发生重大转变。一方面,虽然人口总量仍然保持增长,增速却在不断下降,人口自然增长率已经降至5‰以下;人口老龄化仍然在不断加深,65岁及以上的老年人口比例已经超过10%;随着生育政策的调整,妇女生育率经历短暂回升后下降,总和生育率已经降至1.5(甚至更低);劳动年龄人口的比例和规模继续下降。另一方面,中国依旧是世界第一人口大国,规模庞大且具有基础教育水平的劳动力群体为中国过去几十年的经济发展贡献了丰富的“人口红利”,庞大的国内消费市场是中国经济发展保持韧性的秘诀,人口总抚养比依然较低,处于有利于经济发展的“黄金期”。

人口发展与经济、政治、文化、科技、医疗、教育、就业、社保、环境等密不可分,只有把握人口变动趋势,才能为社会经济政策的制定和实施提供更有意义的参考。为此,本文将利用人口预测方法和其他人口分析技术,阐述“十四五”期间我国的人口变动,并总结其中的重大“转变”,为相关政策实施提供参考。

一、我国“十四五”时期的人口变动

本研究以2010年第六次人口普查数据为基础,并依托2015年1%人口抽样调查数据和历年1%人口抽样调查数据对分年龄人口数、生育、死亡等相关参数进行调整,采用队列要素预测法,所使用软件为中国人口与发展研究中心开发的PADIS-INT在线人口预测系统。

从生育方面来说,影响人口变动的另外2个因素分别是死亡和迁移,国际迁移的规模相对于中国庞大的人口基数可以忽略不计,人口死亡水平的发展预期较为稳定,因此,生育水平成为左右人口变动最重要的因素。生育指标的数据在学术界存在争议较大,有以下2个方面原因:(1)历史上生育限制政策的执行非常严格,导致官方统计中存在大量出生漏报现象,漏报率的高低成为学者争论的焦点;(2)受近几年生育政策调整的影响,各年份的生育水平波动较大,使得趋势把握存在难度。持生育率悲观论的研究学者认为,多次人口普查和人口抽样调查对生育率的估算具有权威性、稳定性和一致性,说明生育率确实已经降至较低水平(郝娟等[1],2011;郭志刚[2],2011),2000年第五次人口普查、2010年第六次人口普查和2015年1%人口抽样调查数据得到的总和生育率分别为1.22、1.18和1.05,也呈下降趋势。持生育率乐观论的研究学者认为,由于政策干扰和心理因素,越是官方调查越容易出现出生瞒报或人口漏报等问题,依据相关调查直接计算出的生育率指标不能代表真实生育水平,应该进行调整。

调整的方法主要有以下2类:(1)利用当期人口普查或人口抽样调查的年龄结构数据,来回推过去年份的生育指标,朱勤[3](2012)利用第六次人口普查数据推算2000—2009年的总和生育率大约为1.48,赵梦晗[4](2015)利用第五次人口普查和第六次人口普查的妇女人口数和生育模式推算,这10年间的总和生育率约为1.6左右,王金营等[5](2013)通过年龄移算法估算人口漏报情况,并对出生人口和育龄妇女人口重新估算,得出2010年总和生育率至少为1.52。(2)利用其他来源数据(如公安部户籍登记数据、教育部学生学籍数据)的年龄性别信息,估算之前年份的生育指标。杨凡等[6]结合人口普查、教育统计和户籍登记3个不同来源数据,得出2000年以来的总和生育率最低为1.6,陈卫等[7]也利用这3个来源的数据,计算出2000年的总和生育率约为1.5左右,2010年的总和生育率约为1.7左右。翟振武等[8](2015)利用2015年5~7岁户籍人口数据推算出2008年、2009年和2010年的总和生育率分别为1.66、1.66和1.63。因此,综合以上专家的研究结果,2010年的总和生育率大约为1.5~1.7。

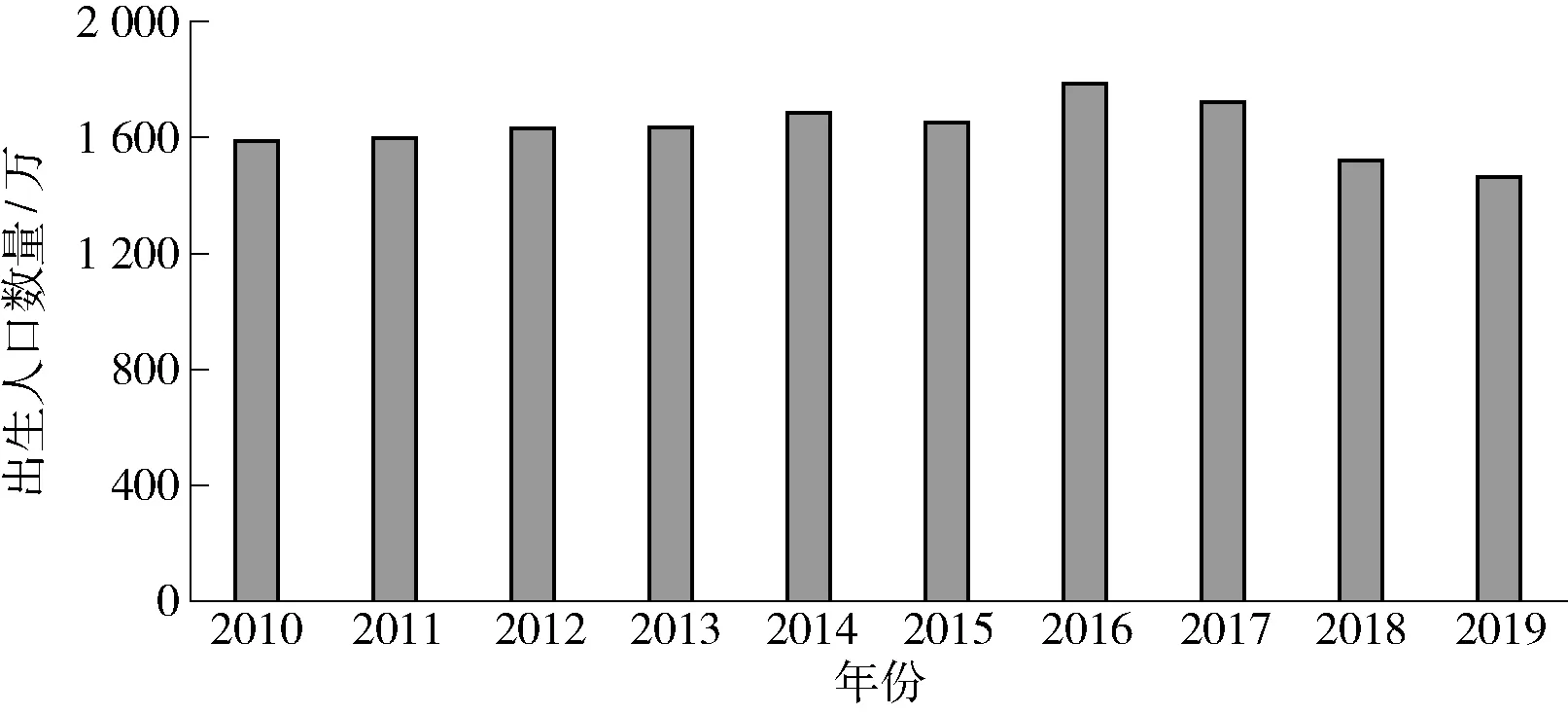

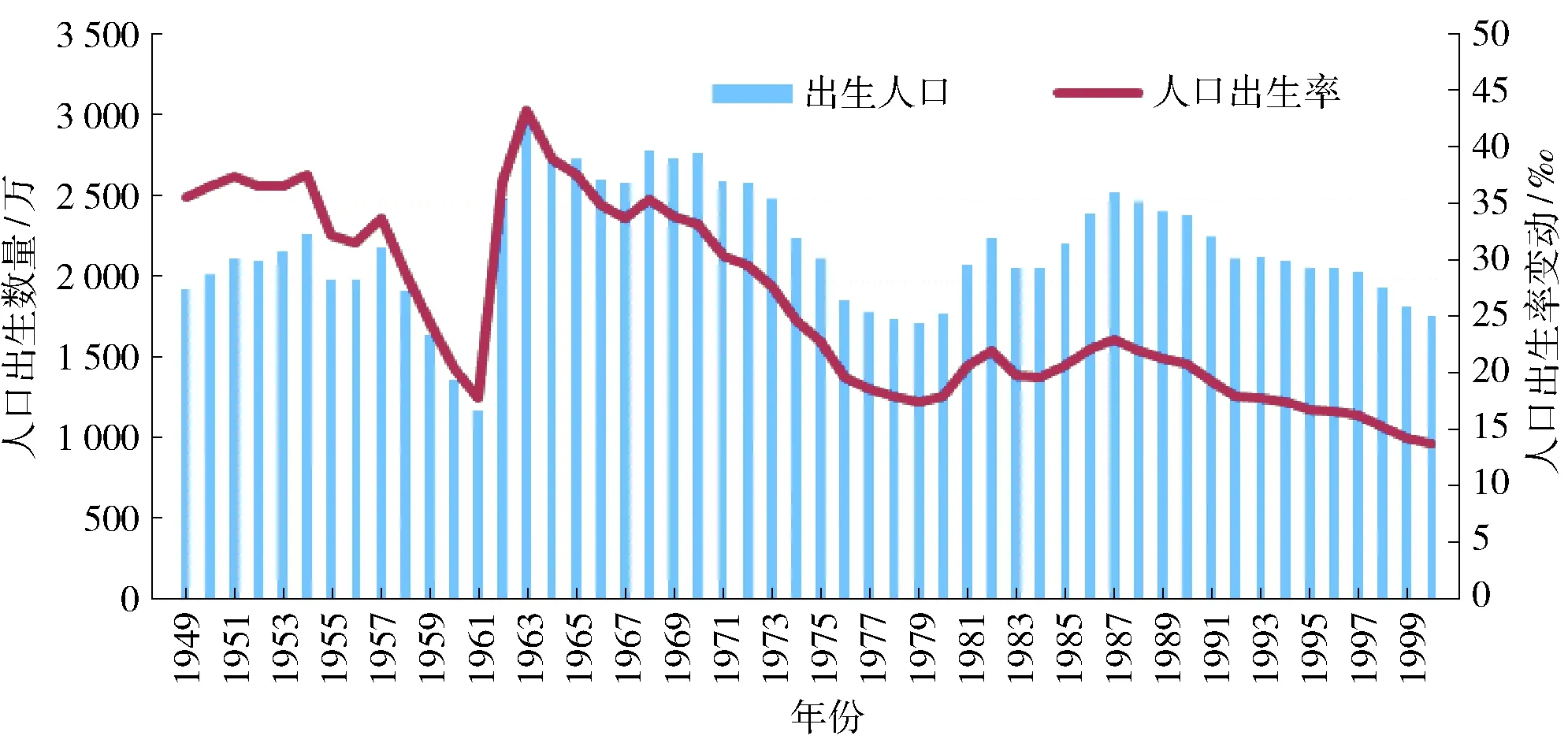

但是,对于2010年之后生育水平估算的研究较少,陈卫等[9](2019)利用2017年全国生育状况抽样调查数据,估算得出2007—2017年的总和生育率为1.6左右,其中2008年、2012年、2016年和2017年的总和生育率超过1.7,而2013年和2015年的总和生育率低于1.6。由于中国生育限制的松动和妇幼保健服务水平的不断提升,住院分娩率已经达到99%以上,出生人口的统计便越来越接近真实水平。2010年以来的出生人口数据波动很大,总体上呈现前期缓慢上升,后期快速下降的过程趋势(详见图1)。根据出生人口进行回溯发现,2011—2015年总和生育率均超过1.6,2016年和2017年的总和生育率则超过1.7,但随着“政策红利”的释放,2018年总和生育率迅速下降至1.5,2019年再次降至1.45左右。综合这些变动趋势,本文将设置3个生育率的情景方案,低方案认为总和生育率继续下降至1.4,中方案认为随着生育政策继续放宽,总和生育率将回调至2015年之前的水平(约为1.6左右),高方案认为中国可能出台鼓励生育的政策,使得总和生育率回升至1.8左右。生育模式采用的是2015年1%人口抽样调查估算的数据结果。

图1 2010—2019年全国出生人口数变动数据来源:国家统计局公布的2010—2019年《国民经济和社会发展统计公报》。

从死亡方面来说,按照国家卫生健康委员会发布的数据,2019年,中国人口的平均预期寿命为77.3岁,比2015年的76.34岁延长了1岁(1)数据来自国家卫健委发布的《2019年卫生健康事业发展统计公报》。。平均预期寿命的变化趋势,可参照联合国2019年版《世界人口展望》中关于中国人口平均预期寿命的变动估计,死亡模式采用联合国模型生命表远东模式。

从人口基数来说,分年龄的人口数以2010年第六次人口普查的汇总数据为基础,并依据王金营等[5](2013)对低年龄人口的漏报率估计来进行调整,同时依据2015年1%人口抽样调查及其之后的人口抽样调查公布的大年龄段人口比例数据进行调整。根据人口预测结果,下文将从人口规模和人口结构2个方面阐述“十四五”期间及中长期的我国人口变动特征。

(一)人口规模

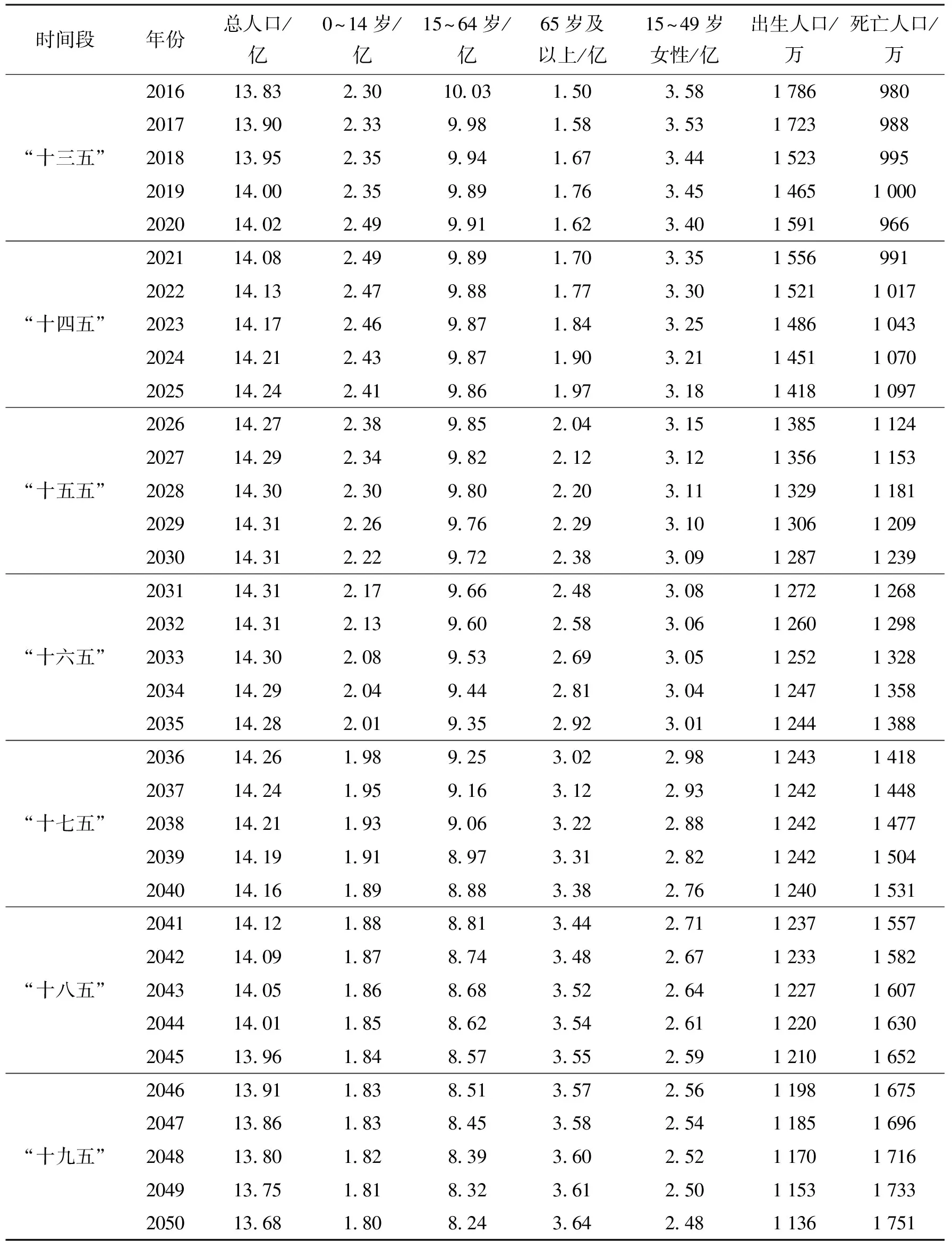

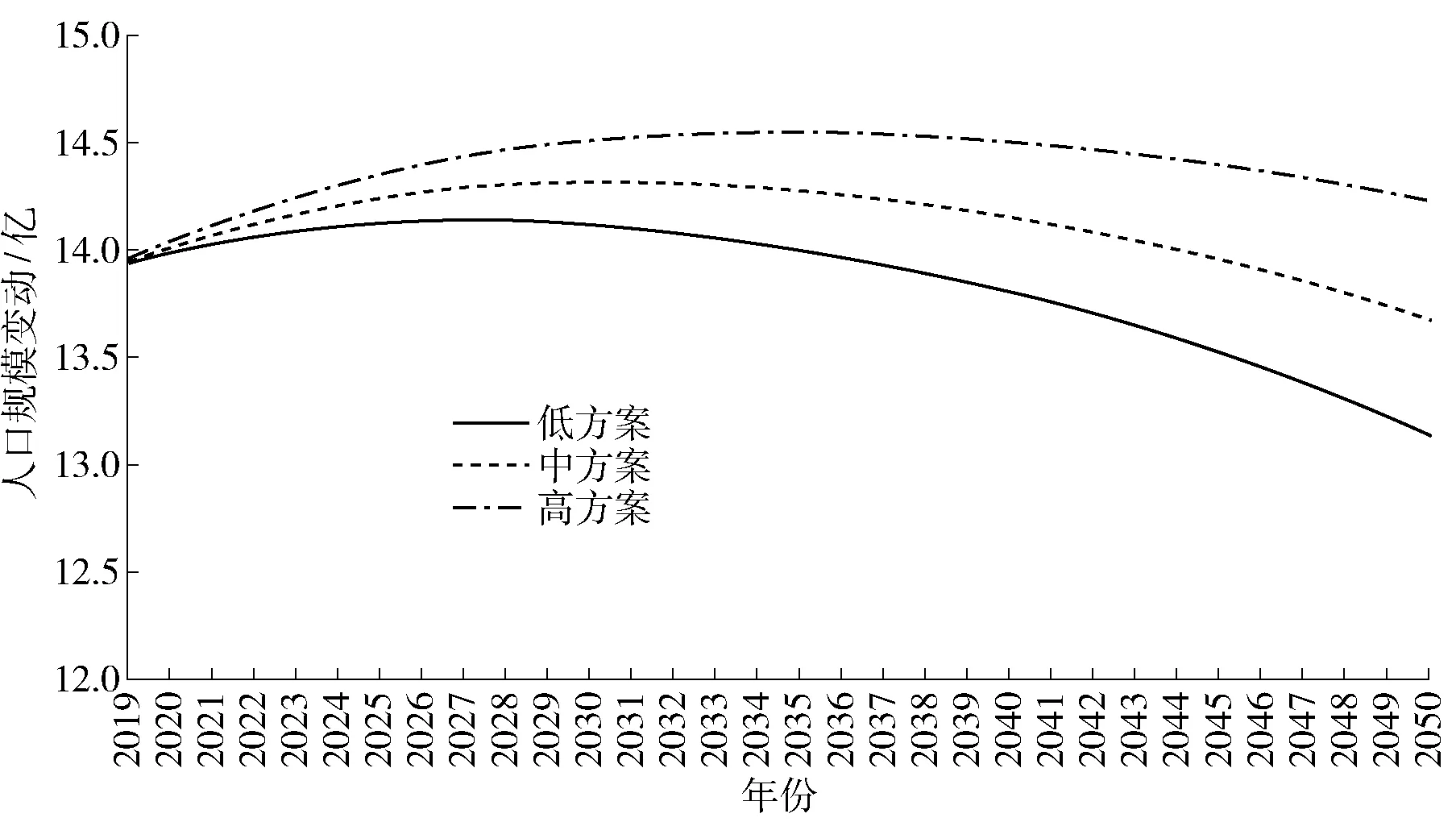

按照“中方案”的预测结果,即在生育政策继续宽松,生育意愿有所回升的情况下,“十四五”时期,中国的总人口规模仍然保持增长态势,从2020年的14.02亿增长至2025年的14.24亿,5年间增长2 200万,增幅比“十三五”期间(2 500万)有所减少。中国总人口增长的态势将维持至2030年,达到人口峰值14.31亿,但人口增幅将继续缩减(详见表1)。

但是,不同年龄段的人口规模变动特征不一。0~14周岁儿童的规模在“十三五”期间仍然保持增长,5年间增长大约1 900万,但到“十四五”期间,儿童规模将减少800万,从2020年的2.49亿减少至2025年的2.41亿,到“十九五”期末的2050年将减少至1.8亿。15~64岁的劳动年龄人口规模从2013年便开始减少,“十三五”期间减少了1 200万,“十四五”将继续减少300万,规模减少的幅度和速度放缓,到2050年,这一群体的规模将缩减至8.24亿。65岁及以上的老年人口规模将加速增长,“十三五”期间增长了1 200万,“十四五”将继续增加2 700万,由2021年的1.7亿增长至2025年的1.97亿,到2050年将增长至3.64亿,比现在的规模翻一番(详见表1)。

出生人口规模和死亡人口规模变动体现了人口自然增长的状况。“十三五”期间正值生育政策调整的生育高峰期,平均每年的出生人口达到1 618万。当二胎补偿性生育的累积释放完毕,“十四五”时期的年均出生人口将降至1 486万。出生人口的减少与育龄期妇女规模的下降有关,2025年15~49岁女性人口的规模比2020年减少了3 200万。随着人口老龄化的推进,中国每年死亡人口数呈现增长态势,由“十三五”期间的年均死亡986万人增长至“十四五”期间的年均死亡1 044万人。由此可知,按照相对乐观的生育率估计,中国出生人口的规模在近10年仍然高于死亡人口的规模,使得总人口得以保持增长的态势。但是,大约到2030年、2031年,出生人口和死亡人口的规模将持平在1 200万左右,人口趋近“0”增长。

表1 2016—2050年全国人口规模变动

(二)人口结构

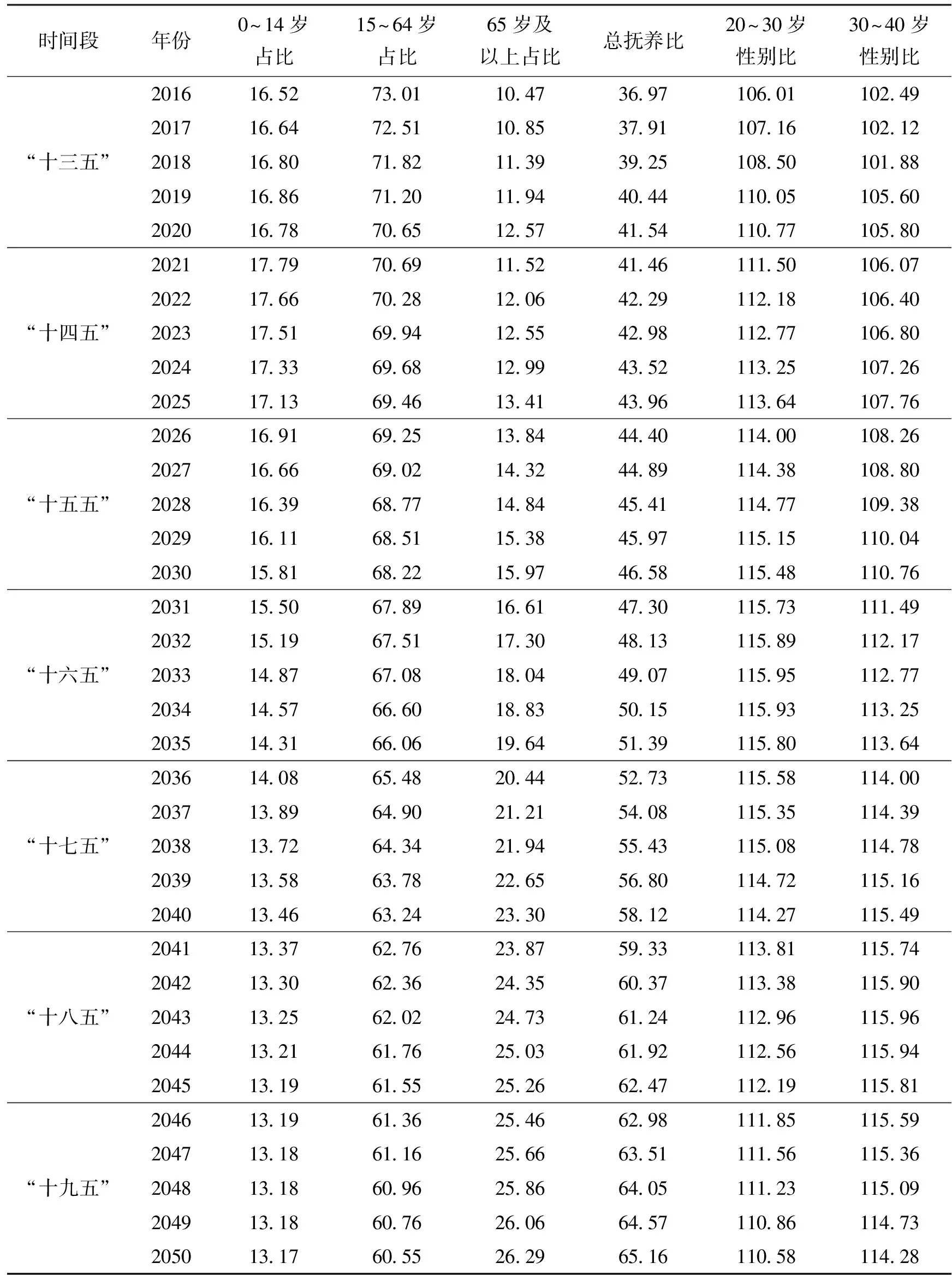

人口结构一般意义上是指人口的年龄结构和性别结构,两者与社会经济发展中的问题密切相关。从“三段式”分年龄的人口比例数据看,0~14岁儿童人口在总人口中的比例由上升转向下降,儿童比例在“十三五”期间上升了1.27个百分点,在“十四五”期间将下降0.88个百分点。15~64岁人口占总人口比例将继续呈下降趋势,“十三五”期间,这一指标下降了3.3个百分点,“十四五”期间将下降1.44个百分点,降幅缩小。65岁及以上人口占总人口的比例也称为“老龄化系数”,这一指标在“十三五”期间上升了1.1个百分点,“十四五”期间上升2.3个百分点(详见表2)。

中国“人口老龄化”的驱动力正在发生转变。“人口老龄化”指一个人口总体中的中老年人口所占比例不断增加,或是少年儿童人口所占比例不断减少的渐进过程。这一界定也反映了人口老龄化的两种驱动力,前者是“顶部老龄化”,后者是“底部老龄化”。人口转变的过程同时伴随着人口老龄化,在前半阶段,生育率下降导致少年儿童比例下降,老年人口比例便相对上升了,这被称为“底部老龄化”,即性别年龄结构金字塔的底部缩减带来的老龄化,随着生育率下降到一定程度,人口预期寿命延长所带来的老年人口增加明显主导了人口老龄化的进程,人口老龄化的驱动力便转变为“顶部老龄化”,即性别年龄结构金字塔的顶部扩张带来的老龄化。虽然,中国人口老龄化的进程一直同时存在两种驱动力,但“顶部老龄化”将越来越成为主导驱动力。

表2 2016—2050年全国人口结构变动 %

人口抚养比反映了“人口红利”的变动状况。“人口红利期”是人口转变的过程中出现的有利于经济发展的人口发展阶段,这一阶段的特征是:劳动年龄人口比例较大,劳动力供应充足,人口抚养比较低。“人口红利期”之所以能为经济快速增长创造条件,在于人口负担轻(即儿童和老人相对较少)使得社会保障支出少,社会财富累积较快,储蓄率高转化为投资率高,加速经济增长。一般来说,把人口总抚养比低于50%的阶段称之为“人口红利期”。1990年,中国人口总抚养比下降至50%以下,开启了“人口红利期”。“十三五”时期,总人口抚养比平均为40%,“十四五”时期将上升至43%左右,中国仍然处于人口抚养比较低的黄金时期。根据本文的人口预测中方案,到2034年,总人口抚养比将上升至50.15%,“人口红利期”结束。

“出生性别比”偏高是困扰中国多年的人口问题。按照自然规律和生物特征,一个人口的出生性别比一般为103~107(即103~107个男婴对应100个女婴)。由于传统文化一直存在“男孩偏好”,再加上生育数量的限制和胎儿性别鉴定、终止妊娠技术的普及,中国人口出生性别比从偏高到严重偏高。从1990年开始,出生人口性别比高出正常范围,达到111,1994年以来,出生人口性别比始终在115以上,2004年达到最高峰121。2009年被认为是出生性别比下降的拐点,2013年下降到117.6,2019年下降至110.1,但依然高于正常水平(详见图2)。出生人口性别比长期偏高会使适婚年龄段的男女比例失调,造成男性婚姻竞争加剧,从而导致妇女被拐卖、婚姻诈骗、家庭不稳定等一系列社会问题的发生。

图2 1953—2025年全国人口出生性别比变动 数据来源:1953—2015年的数据来自历年人口普查或人口抽样调查的数据汇总资料,2019年的数据来自国家卫生健康委员会发布的数据,2025年数据为作者估算结果。

到“十四五”时期,出生性别比将进一步下降至110以下,接近正常范围。但是,二三十年前的出生性别比问题正在当下转化为社会问题。从20~30岁、30~40岁的适婚年龄人口性别比看,婚姻挤压问题可能进一步加剧。根据本文人口预测的结果,适婚年龄段人口的性别比将持续上升。20~30岁人口性别比由“十三五”期初的106上升至期末的111,并继续上升至“十四五”期末的113,直至“十六五”期中的2033年达到峰值116;30~40岁人口的性别比则由“十三五”期初的102上升至期末的105,且继续上升至“十四五”期末的107,直至2043年达到峰值116。这也意味着,从现在开始,我国因婚姻挤压所带来的社会问题将贯穿整个21世纪上半叶,受婚姻匹配的梯次结构影响,农村大龄男性青年的婚姻问题尤其值得关注。

二、我国“十四五”时期人口的重要“转变”

人口是社会经济发展的基础,人口发展趋势的改变对经济发展、体制建设、社会文化、科技发展等方面均有深远影响,本文将分析“十四五”时期人口的重要“转变”。

(一)即将到来的人口“负增长”

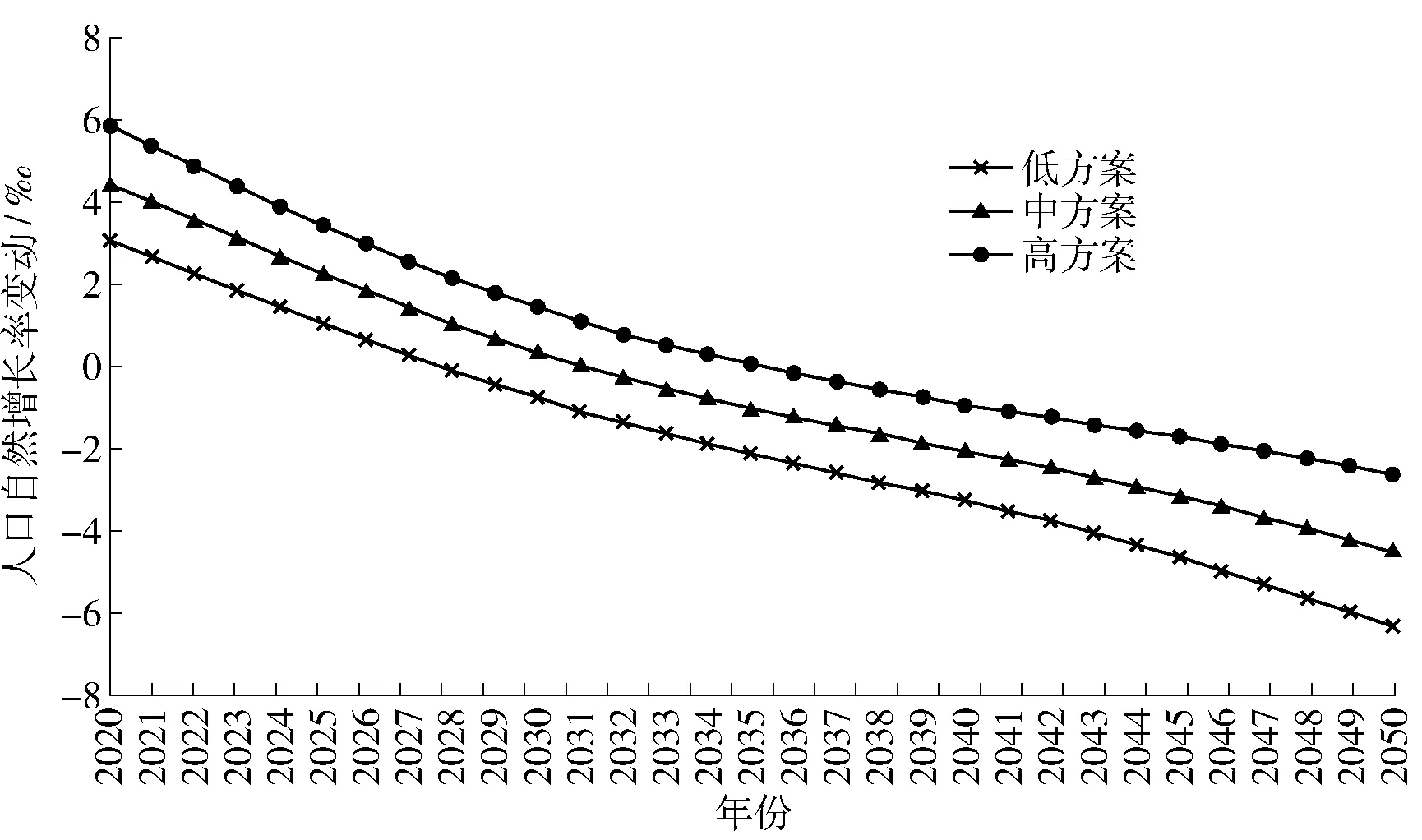

大多数学者认为,中国将在2025—2030年迎来人口负增长(林宝[10],2020)。根据本文的人口预测结果,在低方案情况下,中国总人口将于2027年达到峰值14.14亿;在中方案情况下,中国总人口将于2031年达到峰值14.31亿;在高方案情况下,中国总人口将于2035年达到峰值14.55亿。学者们基于不同的参数假定存在不同的预测结果,由于大多数人口预测都没有考虑人口的国际迁移,使得这成为一个不确定性的因素。最悲观的预测显示,中国人口的自然增长率将在2025年接近0,此后开始人口负增长。我国2019年的人口自然增长率已经降至3.4‰(2)数据来自《2019年国民经济与社会发展统计公报》。,这意味着人口负增长将不再遥远。

中国人口负增长的第一个显著特征是转变速度快。大多数国家经历的人口转变可以分为2种模式,根据人口转变的周期长短和相关指标变动的快慢来划分,第一种是经典的“西欧模式”,以德国、法国等发达国家为代表,其人口转变开始早、节奏慢、经历周期长,转变过程持续50年甚至上百年时间;第二种是“二战”以来显现于亚洲诸国的“东亚模式”,其人口转变晚、节奏快、周期短,以日本和中国尤其明显。由于人口转变的模式不同,面临人口负增长的风险也有差异,对于人口转变较慢的欧洲发达国家,社会应对的回旋余地更充足,往往在完成人口转变近半个世纪后才开始人口负增长[11](陶涛等,2020)。中国与日本的人口发展趋势更为接近,日本已经有连续11年的人口负增长经历,加上较为严格的国际人口迁入政策,人口负增长态势短期难以扭转。因此,中国必须为快速进入人口负增长作好准备(详见图3~4)。

中国人口负增长的另一个显著特征是区域差异大[12](张现苓等,2020)。2010年,第六次人口普查的数据显示,8%的县级单位出现了人口自然增长率为负值的现象,主要分布在东北地区(黑龙江、辽宁)、东部地区(江苏、浙江)、北部地区(内蒙古)和西部地区(四川),这些地区均有10个以上的县级单位出现了人口自然增长为负的现象。不仅如此,由于叠加了人口迁移的因素,实际的常住人口减少的区域更广泛。中国的流动人口约为2.4亿,大多数由中西部欠发达地区流往东部、南部发达地区,这使得中西部欠发达地区面临更高的人口负增长风险。由2000年和2010年人口普查数据对比分析,27%的市域单位出现人口负增长,主要分布在东北三省、中部地区(湖北、安徽、河南和湖南)和西部地区(重庆、四川、贵州、甘肃)。人口自然变动和人口迁移因素相叠加,使得欠发达地区面临更大的人口负增长风险,对当地的经济发展、公共财政支出都将造成不利影响。

图3 2020—2050年全国人口规模变动状况数据来源:本文的人口预测结果,图4数据同。

图4 2020—2050年全国人口自然增长率变动状况

(二)老龄化进程加快

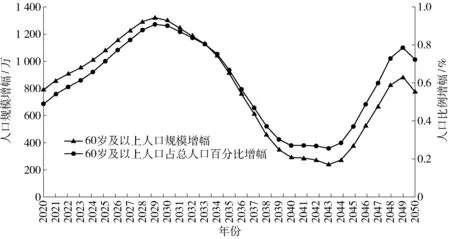

按照国际通用标准,当一个国家60岁及以上人口占全部人口的比例超过10%,或者65岁及以上人口占全部人口的比例超过7%,则认为该国进入“老龄化”社会;当这两个指标翻倍,即一个国家60岁及以上人口占总人口的比例超过20%,或者65岁及以上人口占总人口的比例超过14%,则认为该国进入“老龄”社会。按照这一划分,中国已经于2000年进入“老龄化”社会,以本文人口预测“中方案”结果为计,中国将于2026年进入“老龄”社会,届时60岁及以上人口比例达到20.76%。

由于中国人口转变节奏快、周期短的特点,人口老龄化的速度也相应较快,并且将在“十四五”期间进入加速老龄化阶段。60岁及以上的老年人口从2020年的年增长800万,到2029年的年增长1 300万(详见图5);60岁以上人口占总人口的百分比也由2020年的年增长0.49个百分点,到2029年的年增长0.91个百分点。由于人口发展的惯性,人口老龄化的速度也呈现周期性的特点,当前老年人口的增长与60年前出生人口的变化紧密相关。自1949年以来,中国经历了3次明显的生育高峰,第一次是1950—1958年,随着解放战争的结束,人们迎来了难得的安居乐业环境,生产和生活得以极大恢复,人口出生率升至35‰以上,每年出生人口超过2 000万。第二次生育高峰是1962—1973年,比第一次生育高峰的出生人口更多,持续时间更长,仅1963年的出生人口就高达2 900万。此后的1980年代,前两次生育高峰的出生人口逐渐进入育龄期,使得人口出生率出现一次小高峰(详见图6)。

图5 2020—2050年全国60岁以上人口的规模、比例的增幅变动数据来源:本文人口预测的中方案结果,图7同此数据来源。

图6 1949—2015年全国中国人口出生率变动数据来源:《2016中国人口与就业统计年鉴》。

人口老龄化进程的突然加速为经济转型和社会体制完善带来更大的挑战。人口老龄化首先会带来养老金支出的明显增长。近年来,由于青年人口大量外流,已经有一些区域出现养老金入不敷出的现象,使得养老金累积结余不断减少,如黑龙江、辽宁、河北、吉林、内蒙古、湖北、青海等省、自治区,为解决这一问题,中央政府实施了养老金全国统筹,并加大了公共财政对社会保险金的补贴。同时,随着社会保险覆盖面的扩大,社会保险的收入有所增长。但是,经济下行风险的加大阻碍了公共财政补贴的增长,“扩面红利”也消耗殆尽。今后,中国必须为更广泛地区的养老金困局作好准备。除此之外,人口老龄化进程的加速也会挑战社会福利体制的完善,养老、医疗和照料等方面的问题将更加突出。

(三)婚育和家庭模式的转变

经典人口转变理论描述的是人口从“高死亡率、高出生率”向“低死亡率、低出生率”的演变规律,几乎所有工业化国家都经历过或正在经历人口转变。20世纪60年代中期,西北欧的生育率下降到更替水平并继续下降[13](蒋耒文,2002),与经典人口转变理论所预期的人口静止状态并不一致,于是,便产生了第二次人口转变。西方国家的第二次人口转变主要有以下表现:第一,生育率在更替水平以下继续下降,部分国家甚至下降到超低生育率。《世界人口前景》数据显示,1995—2000年西欧的奥地利、德国、瑞士的总和生育率分别仅为1.39、1.35和1.48,北欧的爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛的总和生育率分别仅为1.33、1.17和1.47。第二,非婚生育的比例不断提高,人们不再把婚姻作为生育的前提条件,这使得家庭结构变得复杂,家庭生命周期也相应改变,事实上,稳固的婚姻关系更有利于做出生育子女的决定。欧盟统计局2018年公布的数据显示,欧盟成员国中,超过一半以上的婴儿出生在没有婚姻的家庭,其中法国的非婚生子率高达59.7%。第三,婚姻观念发生很大的变化,不婚、离婚和非婚同居变得普遍。女性越来越在职业、社会生活方面展现独立,推迟结婚或不婚成为许多不愿意被家庭束缚年轻人的选择,同时离婚、非婚同居也变得越来越普遍,且受法律认可和保护[14](吴帆等,2013)。

中国的生育率已经下降到较低水平,人口即将开启负增长时代,人口变动特征与西方的第二次人口转变有类似之处,但在有关婚姻、家庭、生育的思想观念领域,却与西方国家存在显著不同,表现出现代和传统交织的特征。

从婚姻方面说,中国人口的离婚率、初婚年龄、同居率均呈现上升趋势。利用2010年人口普查数据计算,1970年代出生女性的初婚年龄中位数为22岁左右,1980年代出生女性的初婚年龄中位数上升至23~24岁;1970年代出生男性的初婚年龄中位数为23岁左右,1980年代出生男性的初婚年龄中位数上升至24~25岁。根据中国家庭追踪调查数据计算,婚前同居现象变得普遍且被接受,1980年代出生的被调查者中,约1/4有过婚前同居的经历,这一比例甚至超过了部分欧洲国家[15](於嘉等,2019)。不同的是,走进婚姻依然是绝大多数人的必然选择,中国的离婚率和不婚率与西方国家相比依然处于较低水平。

从生育方面说,中国人口的初育年龄不断推迟,生育意愿也在不断下降。1962—2012年,中国妇女的初育平均年龄由22岁推迟至25.8岁,大约每12年推迟1岁[16](杨舸,2019)。如果排除生育限制的影响,根据生育意愿计算出来的理想型总和生育率已经下降至更替水平以下。但是,传统观念对生育的影响仍然较大,非婚生育的现象比较罕见,不育家庭的比例也不超过1%,生育对于婚姻依然意义重大。

从第二次人口转变的理论出发,中国的后人口转变很可能将不同于西方发达国家,这意味着,中国陷入极低生育率的风险将下降,一旦生育环境变得更加友好,人们的生育水平依然有回调的可能性。

(四)劳动力结构的双重变动

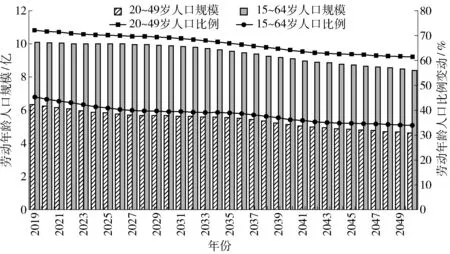

“十四五”期间,中国劳动力结构将出现数量和质量的双重变动趋势。一方面,中国劳动力数量先于总人口开始负增长的进程,15~59岁的劳动年龄人口规模自2012年开始下降,由最初年均减少200多万,到“十四五”时期,15~59岁人口规模年均减少348万。根据本文人口预测的中方案情况,20~49岁的中青年劳动年龄人口和15~64岁的劳动年龄人口将分别由2020年的6.25亿和10.07亿下降至2025年的5.84亿和10.01亿,中青年劳动年龄人口规模在“十四五”时期年均将减少超过800万人。劳动年龄人口占总人口的比例呈现下降趋势,15~64岁劳动年龄人口占总人口比例由2020年的71.8%下降到70.3%,20~49岁的中青年劳动力占总人口比例将由2020年的44.6%下降到41.0%(详见图7)。

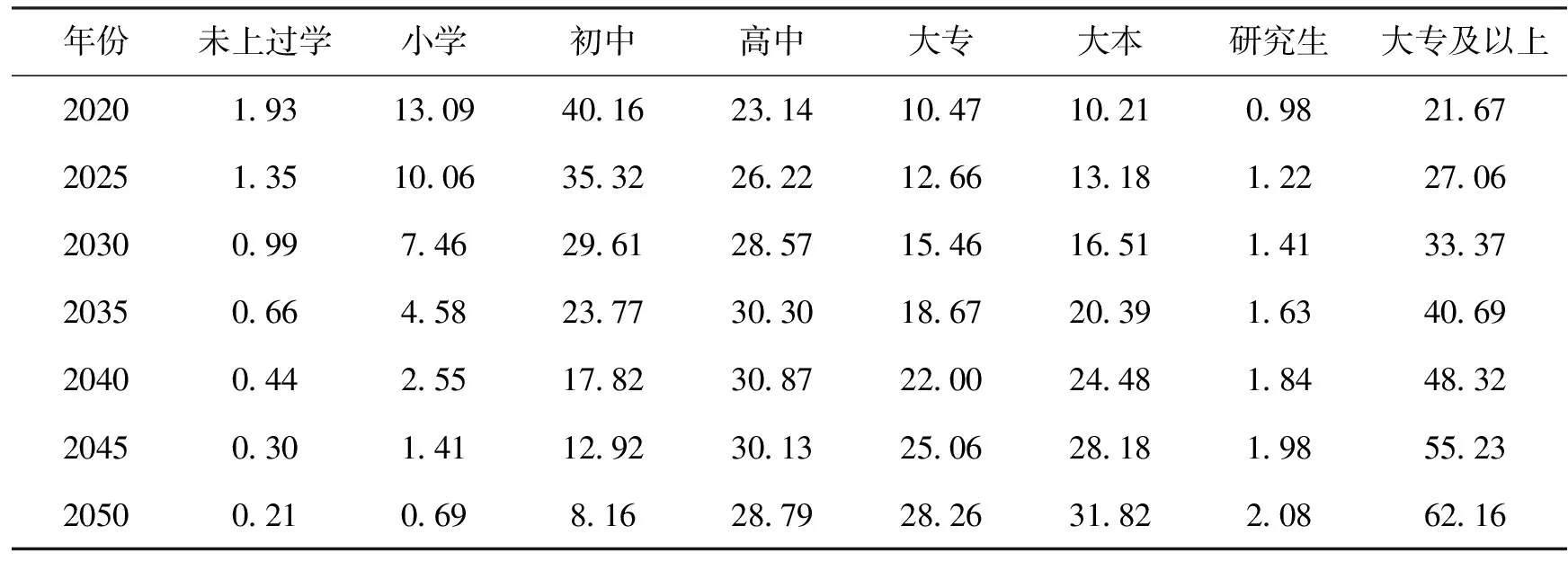

另一方面,中国劳动力受教育程度将明显增长。本文根据人口预测结果,结合过去新增劳动力的受教育结构变化、高等教育毛入学率变化等因素,对未来劳动力的受教育结构进行了估算。结果可知,中国劳动年龄人口的受教育结构将显著改善,在“十四五”期间,大专及以上文化程度的劳动力比例将由2020年的21.67%上升至27.06%,平均每年上升超过1个百分点(详见表3),这一比例到2050年将达到62.16%。同时,仅受过初中及以下教育的劳动力比例将由55.3%下降至2025年的46.7%,2050年将下降至9.1%。未来,中国将拥有世界上最大规模的接受过高等教育的劳动力。

中国正处于经济结构转型、产业升级的关键时期,劳动力数量的萎缩使得原有的经济发展模式受阻,劳动密集型产业因为劳动力价格的上升而失去竞争力。然而,以人工智能、生物科技、基因、量子信息等新兴科技为主导的第四次科技革命正在到来,这将完全颠覆过去的生产、生活方式。智能化设备的升级替代了大量人工岗位,使得劳动密集型产业转化为资本密集型和技术密集型产业,劳动力的需求结构发生重大变化,急需人力资本的升级。中国劳动力素质结构的转变,正好迎合了未来产业发展的方向,成为科技兴国的重要基石。

图7 2019—2050年全国劳动年龄人口规模和比例变动

表3 2020—2050年全国劳动年龄人口受教育结构变动 %

三、思考和建议

“十四五”时期,中国的人口发展及对社会经济发展的影响既有机遇也有挑战。从人口规模变动来看,总人口依然保持增长态势,但劳动年龄人口继续下降,少年儿童人口由增加转为减少,老年人口增长速度将加快,育龄期妇女规模和每年出生人口规模下降,死亡人口规模继续提升;从人口结构变动来说,少年儿童人口和劳动年龄人口比例双双下降,老年人口比例不断提升,人口老龄化的驱动因素由“底部”转向“顶部”主导,人口抚养比仍然较低,但适婚年龄段的性别比失衡问题越来越突出。“十四五”将出现几个重大人口“转变”:10年内将迎来人口负增长;老龄化进程进入加快通道;婚育观念引导第二次人口转变;劳动力结构出现数量和质量的双重变动。

未来10年将是中国人口发展出现重要转变的时期,人口数量带来的规模优势依然存在,对资源、环境产生的压力也未消除,人口结构问题将更加突出,人力资本积累也在高速发展。为了最大可能消除人口因素对社会经济发展的负面影响,需要为此做出前瞻性的战略储备。

(一)保障生育权利

尽管本文设定了3个人口预测方案,但根据2018年、2019年的出生人口估算,中国的总和生育率已经下降到1.5以下,人口变动趋势很可能最接近低方案的结果,这意味着,如果不在生育政策上继续作出改变,2027年人口负增长就会到来,人口老龄化的进程也将进一步加快。因此,有必要提升人们的生育意愿和生育水平。首先,应该将生育权利还给家庭和妇女,解决“想生”但“不能生”的问题,从法律层面消除对多生和非婚生育的偏见;其次,要多层次支持生育和抚育,解决“能生”但“不想生”的问题,从婚育假期、生育津贴、儿童照料等多方位减少家庭生育成本和负担。只有提高生育水平,才能缓解人口结构过快变动带来的“措手不及”的局面。

(二)拥抱科技革命

保持经济可持续发展是解决其他社会问题的前提,而在人口老龄化的背景下,拥抱科技革命、提升产业层次是保持经济增长的必然选择。新技术应用减少了工业和服务业对劳动力的依赖,能弥补中国劳动力供给的短缺。第四次科技革命为老龄化社会带来了难得的发展机遇,新技术能提高劳动生产率,是劳动力供给下降背景下保持我国产业竞争力的最佳方式。我们必须要与人口老龄化赶进度,加大科技和教育投入,不断提升人力资本积累,让知识型、创新型经济引导国家竞争力的全面提升。

(三)完善老龄保障

人口老龄化的趋势已经无法扭转,建立一个公平、可持续的老年收入保障体系是应对人口老龄化的关键。近年来,中国的全民保险计划使得养老保险的覆盖面不断扩大,但保障水平依然偏低,社会财富的积累、公平与效率的平衡将挑战未来养老保险制度,必须探索出一套多层次养老保障体制,从多渠道保障养老基金的收入增长。继续扩大基础养老保险的覆盖面,完善养老保险的全国统筹,提高其他保障基金的统筹层次。除此之外,还需要由政府牵头,社会、企业、家庭和个人共同参与,从监管制度、科技创新、文化友好等多领域推动养老服务业和养老产品的发展和繁荣。

(四)破除体制壁垒

中国劳动年龄人口规模下降已经是必然趋势,随着人口负增长时代的开启,劳动力供给总量将进一步减少,劳动参与率也将随着人口老龄化而出现下滑。伴随着产业结构升级和经济转型,劳动力需求结构将发生较大调整,使得劳动力的结构性供需矛盾持续存在。有必要从破除体制机制的角度出发,提升劳动参与率,确保劳动力优化配置。一方面,要继续深化户籍制度改革,构建科学合理的人才制度,破除劳动力流动的障碍,消除人才合理流动的壁垒,调动用人主体和人才本身的积极性和能动性,实现劳动力人才的最优化配置;另一方面,要构建灵活的退休制度,拓宽失业人员和退休人员的再就业渠道,挖掘劳动力供给潜力。