父亲一辈子,一部中国农村改革史

吕德文

“人总有那么一天的。”

父亲跟我说过这句话,我没有应答,不久他就走了,如今刚刚过了一周年的祭日。

父亲是典型的中国农民,身上有农民的坚忍、可爱,也有共同的积习,鲜活生动。他们这代人,承受了社会发展最大的阵痛,所幸最后还是抵达了一个物质丰沛的时代,就此而言,也算还有宽慰。

时代的波折与变迁,都刻印在中国农民的命运里。但这一切,随着这代人的去世,以及记忆中的农村的消逝,快速成为陌生的过去。

但那些故事,不仅仅关乎一个父亲或者母亲,而是所有人的来路。

提前退休

父亲在49岁的时候宣布“退休”,想过他认为的养老生活。他唯一的理由便是子女已经长大了,不用他负担了。

彼时,家里条件并不算好。我们兄弟姊妹都还在外打拼,哥哥姐姐们刚成家并未立业,我还在读书,妹妹还小,初中毕业后外出务工。要说负担,倒也还是有一点的,比如家里之前欠的债务,我读书的花销—但自上高中起,就是哥哥姐姐在承担我的学费和生活费,父债子还更是不用讨论的。

村里人说他“命好”,多少都有点羡慕加嫉妒的意思,他自己不负责任,却生养了几个懂事的子女。但是,乡亲们都认可這一行为的正义性,养儿防老天经地义。而我们做子女的,也没什么话好说的。小叔比父亲小十岁,他在临近六十岁的时候跟我说,他必须在六十岁之前“退休”,否则会被人笑死。

父亲这一“壮举”,因为我的讲述而成了我们团队认识南方宗族社会的典型案例。确实,父亲的这一行为,在乡村剧变的过程中,显得是如此突兀,却也弥足珍贵。部分中部地区正在遭受养老危机,老年人自杀频发,连带着增加了中年人的生活压力。而稍后几年,北方一些地区也在遭遇以高价彩礼为代表的家庭危机,中年人不惜透支未来完成子女结婚这个人生任务,老年人也不得不面临代际关系变化带来的心灵冲击。

进入21世纪以后的中国乡村,虽然顺利实现了转型,却总归是付出了一定的代价。而父亲那一辈人,是这一代价的承受者。但是,他和他的大部分同辈乡亲们,却可以安然度过晚年,算是幸事。

中国已是丰裕社会,物质财富极大丰富,这应该是父亲那一辈人的深切感受。从上世纪90年代起,乡亲们便陆续从村子里搬到镇里,大哥也赶了个末尾,于十年前在镇里盖了一栋房子。

大哥一家都在深圳生活,盖的房子其实算是父母亲的养老房。父亲刚搬到镇里时,信誓旦旦地说他就过年住一下新房,平时生活还是愿意住村里。没成想,在新房住了一段时间以后,他却彻底打消了回村养老的念头。

因为,他发现,镇里生活方便,熟人也多,养老生活丰富多彩。简单说,城镇化并没有打破其社会网络,反而增强了其社会资本,连多年不来往的中学老同学也经常走动了。他在离世前几年,身体不好,但日常生活却极其丰富,精神满足感也很强。

世人对快速城市化多有诟病,但谁曾想,道路通向城市,这是年轻人的梦想和归宿。

大哥仅仅是在小镇里建房“进城”,哪怕他们一年住不了几天,父母亲也甚觉高兴,认为是子女有出息的表现,也是父母晚年幸福生活的物质和精神支持。毕竟,留在空心村里的,差不多真是老弱病残了。

普通人在物质需求和精神需求之间,的确难以匹配。但从家庭整体而言,却是可以的—年轻时的精神意义,往往在于为物质富足而奋斗;年老时的精神满足,亦源自子女的奋斗和年轻时的无悔青春。

生命意外

父亲这一辈子,后半生过得有点悠闲,甚至于懒散,但前半生却是极为奋进。他1964年初中毕业,然后就回到村小学的一个教学点做代课老师。在集体化时代,这算是一个不错的出路。在我年长时,他常常跟我描述那一两年的幸福时光:

白天上课,傍晚和凌晨去搞副业—那个教学点的生产队为了照顾他,专门给他分了一部分松树林,他利用课余时间割松脂卖松油,就可以赚不少。我可以感受到,这应该是一个物质和精神都极其自由的时光,做自己喜欢做的事,且还有“奔头”,社会评价还很高—我听长辈偶尔闲谈他的过往,他年轻时意气风发,眼界很高,“调皮得很”,普通姑娘都看不上。

偶然的生活事件对人生道路的镌刻,我因此深信不疑。

好景不长,代课老师只当了一年多,大队就不让他干了。按他的分析,爷爷是“封建大伯头”,正受批斗,他当然也就没办法在这个岗位待着了。再说了,村里想做这事的人,可不少。回到生产队后,立马就碰上了修水库,天寒地冻的,他在水里泡了一段时间,回家就大病一场,在床上躺了几个月,差点死了。幸亏奶奶照料周详,每天端粥水喂他,还有本村一个中医,锲而不舍用药,竟神奇般地活了过来。

但此后,他也就落下了风湿,身体羸弱伴随一生。他每次和子女说起这段经历,总会落泪。有一次我和他顶嘴,他向大姐倾诉,又边说这事边掉眼泪。偶然的生活事件对人生道路的镌刻,我因此深信不疑。

对于个体而言,人生经历都是由一系列的偶然和瞬间构成的,但对于国家而言,这些事件背后却是社会工程塑造的必然。曾祖父几兄弟在解放前苦心经营,置办了田地和房产,并举办了铸造、造纸厂,经营了几个百货店,算是村里的显贵。祖父长得人高马大,性格顽劣,从小就是家族斗争中的急先锋,并留下了“藩王”的诨名。在祖父一辈人中,他也就顺其自然成了所谓的族长。

但在新中国成立之时,我们家族早就家道中落了,大家都是贫农和下中农。但家族大了以后,族内兄弟妯娌甚至小孩之间的纠纷,就难免转化为斗争的理由,祖父是旧社会族权的象征,甚至在新社会还习惯于对家族子弟吆三喝四主持公道,成为被批斗的对象也就在所难免。从代课老师被逐开始,父亲应该就受到祖父的影响,一直笼罩在不甘、隐忍又无奈的心绪之中。

非常幸运的是,他在26岁这个大龄之时娶了母亲。母亲一生体谅他,承担了家务,年老时还对他照顾得无微不至。且,母亲性情温和,心地善良,人缘甚好,倒也平和了父亲的不甘和无奈。

那时,母亲的亲叔叔是甚有声望的大队长,他对祖父和父亲评价都高在,父亲母亲结婚以后,他也对我们一大家照顾颇多。至少,在当时乡亲们的眼中,我们家应该不算是受欺负的对象。父亲也算是担负起了家庭责任,和大伯(其实是二伯,大伯幼时夭折)和三伯分了家,他和奶奶、小叔以及母亲、大姐、大哥等过了几年,直到二姐出生后,小叔要结婚,我们一家才和小叔分家。

我长大后,父亲和小叔都不时会谈起当年一起过日子的“日常”,他们相互之间有怨气,都觉得自己付出得多。母亲则客观一些,说小叔也非常勤奋,会钻营。想必,父亲的负责任是实情,那么大一家子需要打理,他是劳动主力,当然是起早贪黑。但小叔的勤劳也是有目共睹,他确实为这个大家贡献了自己的力量。他们的“怨气”,无非是源自两兄弟分家时微妙而不可言说的琐碎之事。只不过,这终归没有影响兄弟感情。我小时候,小叔家日子好过一些,有一年过年还抓了一只公鸡给我家。

父亲这一代人,算是苦日子过来的,也是从大家庭里走出来的。他们未必有多高的觉悟,体悟到自己正在为社会主义事业而奋斗但他们确实是为各自的家庭奋斗。乃至于,我们兄弟姊妹从小到大在他那里受到的教育是,一个人只要勤勤恳恳,总归是会熬过苦日子的。并且,家庭和睦,量大福大,那才是家庭经营之道。

副业生涯

父亲虽然在农村,却从未在生产队集体劳动过(除了修水库那次),他都是自己去搞副业,然后给生产队上交副业款。因此,虽然辛苦,他的日子在当时也不算差,关键是生活有自主性,劳动可以自己安排。以至于分田到户以后,他很兴奋,拉了满拖拉机的化肥往责任田里倒,结果把禾苗烧死了—他根本就不会种田。在我的儿时记忆里,我们家的禾苗很可能是要比别家长得差,尤其要比邻居老农五叔公家的低产。

他搞副业倒是得心应手。所谓副业,就是靠山吃山。改革開放后,他是村里第一批做木材生意的人。他请人砍树、锯成木板、运输,卖到邻近的广东市场上。

客观上,木材生意的利润主要源自灰色利益,比如,少批多砍。并且,木材是有专营管理的,但广东市场的收购价比福建的高,他就得请拖拉机在夜高风黑的时刻偷运。他不算是有经营头脑,也不算是有胆量的人,能够这么做,无非是这一灰色市场一直存在,甚至于在集体化时代就很发达。事实上,他的交易对象,很可能就是我们家在广东的亲戚,以及他长期交往结交的朋友。

父亲的副业生涯,给了我非常多的关于农村市场的启示。计划经济时代,其实也有发达的市场。一个落户到我们村的干部家庭,男主人大家称之为老沈,女主人大家都叫她李嫂。他们一家和村民们打成了一片,李嫂因其有文化又有胆识,变成了诸多违规干副业的领头人。比如,谁家有山货运输到广东,她就可以组织一帮妇女半夜“挑担”,在生产队干活之余赚取额外收入。

我们兄弟姊妹从小到大在他那里受到的教育是,一个人只要勤勤恳恳,总归是会熬过苦日子的。并且,家庭和睦,量大福大,那才是家庭经营之道。

而到了改革开放后,虽然市场经济开放了,却也是时时受到政策规制的影响。农副产品的利润,确实比较稀薄,父亲虽然是“老板”,但其收入却未必比那些靠劳动力赚取劳务收入的人多。

上世纪80年代,算是父亲的另一人生高光时刻。那时,政策放活,对经济活动的监管也没那么严格,他算是如鱼得水。甚至于,他和母亲还信心满满地打了地基,准备好了材料,准备盖一栋两层的四室一厅的楼房。但临到盖房的时候,发现存款只够预算的一半。

母亲主张先盖一半再说,他则不愿意。结果,这栋楼房就再也没有盖起来。原因就在于,他和母亲无论怎么努力,都只能维持基本的家庭再生产。我们家五姊妹,两个姐姐和哥哥是70年代生人,我和妹妹是80后,大姐小学毕业就早早出来帮衬家里了,而其余四姊妹都在90年代遭遇了最贵学费—我后来从事三农研究才理解,上世纪90年代中后期,恰恰是中国农村普及义务教育和交通建设的高潮,哪怕是在家乡这个山区,农民负担也不轻。

上世纪90年代,也是我们村发展的高峰期,属于“乱山”阶段,家家户户都在砍树,将几百年老祖宗留下的山林资源都换成了现金。因此,只要有劳动力,就可以赚足够的钱,便可以在镇里盖楼房。客观地说,我们村因为山林资源丰富,算是小康村了—这是村书记正儿八经在村民大会上宣布的。但父亲的身体,却不适合干重体力活儿,我们家也就没有分享这一波发展红利。

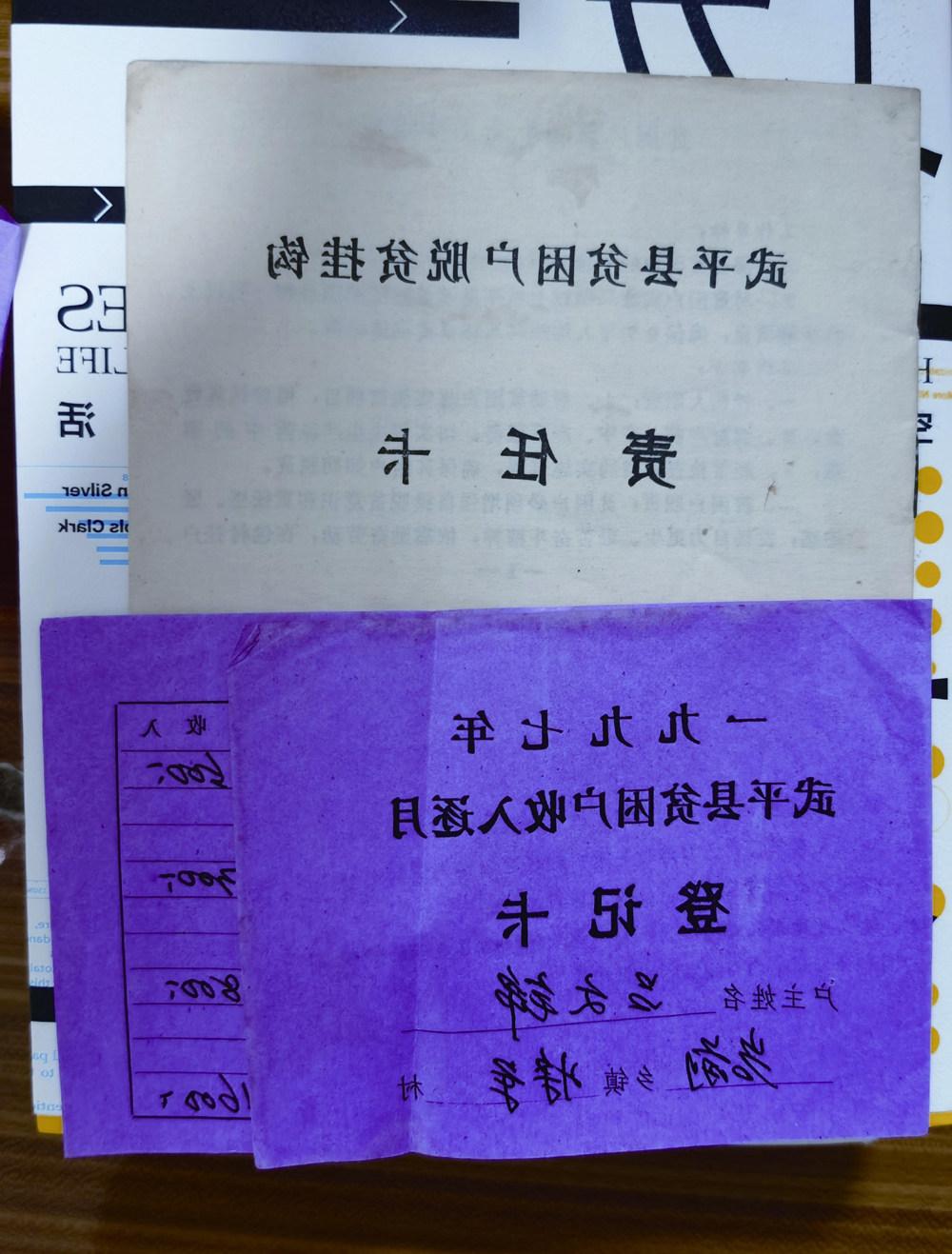

今年春节期间,我们几姊妹在清理家里的老物件时发现,我家在1997年被评为贫困户,享受了政府1000元的帮扶。那一年,我初中毕业考试了县一中,大哥高中毕业出来劳动了,二姐也随大姐去厦门打工了。政府扶贫虽然是雪中送炭,但家里条件其实已经开始有了好转,至少负担没那么重了。尽管如此,我仔细回顾了一下,我们家成为贫困户,还算是合情合理,毕竟我们家算是全村最贫困的家庭之一了。

但是,父亲也就是在哥哥姐姐们开始有劳动收入后,开始动了“退休”的念头。他也跟随村民发展养猪业,这个产业轻松,适合他,但行情并不稳定,他并没有赚钱。但比较好的是,家里没有负担,赚的是他的,赔了是哥哥姐姐们垫付,所以他的日子很是逍遥。这个逍遥日子,一直到他去世。

亲情责任

父亲晚年的幸福,归根结底还是要感谢这个时代。最近十余年来,镇里的工业园区建起来了,妹妹和妹夫也就可以在家门口就业。父母亲从村里搬到镇里后,他们的及时照顾对提升两个老人的生活质量,不可替代。

父亲生前总是感叹,妹妹要比儿子还鼎力,幸亏有了妹妹和妹夫。客观上,当前中国老年人的养老,物质支持是一方面,但最难以解决的恐怕是生活照料和精神慰藉。毕竟,在城镇化的进程中,城市并非大多数农村老人养老的理想之地,哪怕是物质丰富,但城市正规生活体系无法为老年人提供全方位的照料。父亲晚年的幸福,源自一系列制度支持,如未打破熟人社会的城市化、在地就业等等。

父亲晚年的幸福,源自一系列制度支持,如未打破熟人社会的城市化、在地就业等等。

去年九月,我陪他去医院。那时,他身体很弱,没办法走路,只能推轮椅。他心血管病多年,现在回想起来,其实他那个时候已经有心力衰竭的症状了,只是我不太懂,未曾注意而已。我还想着带他到处走走。我们还约好,国庆期间请他来武汉小住一段时间,看看他子女的生活状况。

回想起来,我陪他住院的那几天,他有次坐在病床上,跟我轻声说:“人总有那么一天的。”我知道他的意思,但我没接话,觉得还很远。没成想,国庆期间因身体不适没来成武汉,国庆过后不久,他就突然走了。

父亲走了过后,我问母亲和妹妹,生前他留下什么交代没?母亲说,没有,没有任何遗言。看来,他未曾留下遗憾。

父亲是一个极其普通的农民,生前,我和他交流不多。但他却是我体验人生,理解中国乡村变化的源泉。我性情闲散,偶尔不思进取,师长朋友们总会从我的父亲找根源。我们父子俩,生前对话不多,也未曾有过深度感情交流,甚至于我一度在很长时间里不太能接受其生活方式。但最后,我自己的生活方式却还是有他的影子。

他去世一年来,总有一幅画面萦绕在我脑海里。画面中,他悠悠地走着路,微笑着对回到老家的我说:阿文,你回来啦?

怀念父亲,祭奠终将逝去的乡村记忆。