旅游城市滨水空间人地关系变迁研究

——以黄山市中心城区为例

王 溪,鲍 捷,高 娟

(安徽大学 商学院,安徽 合肥 230601)

0 引言

城市滨水空间作为诸多城市的起源与核心地带,是城市区域的重要组成部分,是人们繁衍生息、生存发展的重要活动场所[1]。早期水系支撑起城市的可居性,工业时代的水系成为城市规模化生产的基础,当今又给城市带来生活品质提升的可能,城市滨水空间功能与环境更替表现出城市发展的轨迹[2]。发达国家城市滨水空间的开发历程,大致经历了“自然—繁荣—衰退—复兴”的若干阶段[3]。20世纪60-70年代以来,伴随着世界性的产业结构调整,发达国家城市滨水地区经历了一场严重的逆工业化过程,港口对于城市的重要性日益下降,城市滨水地区逐渐废弃衰败[4]。在此背景下,国外相关研究力图对滨水区发展驱动因素与存在问题进行理论分析[5],并探索其开发路径。城市滨水空间再开发被认为是解决滨水居住区和工业区衰退的重要手段[6],规划决策、社会投资以及公众参与等对城市滨水区的经济社会和生态具有重要影响[7,8]。当前,商业化、休闲化、游憩化转型利用成为城市滨水空间开发的重要选择,需从混合性、功能性和准入层次等维度研究城市滨水空间结构和功能[9],寻求可持续开发与治理途径[10,11]。

国内关于城市滨水空间的研究起步较晚,多为探讨其生产[12-14]、生态、景观及旅游休闲等功能及其互动[15-17]。如孙鹏指出城市水系治理与美化的关键在于消除、截流污水,并加强其生态、文化和休闲功能[18];吴必虎提出以滨水区建设为中心的武汉市旅游发展战略[19];城市滨水空间规划设计需从空间形态[20]、用地配置[21]、景观设计[22]等多个层面进行探索。

综合国内外的文献研究,对于城市滨水空间生态治理和城市更新改造是滨水地区研究的重要内容。然而,城市滨水空间作为城市中自然因素最为密集、自然过程最为丰富的地域,同时人类活动和城市干扰又非常剧烈,部分学者对城市发展与滨水空间的互动关系作了初步探讨,认为城市化对水系结构存在干扰且具有空间差异性[23],提出以“人地和谐”等观点来指导城市滨水地段的规划与建设[24]。但如何将其视为社会—自然互动关系密切的人—地关系地域系统、对城市滨水空间人地关系互动的特殊性及其变迁历程进行系统性梳理的研究目前还不够充分。

此外,在相关研究中,多聚焦于工业化—后工业化时代语境,阐述工业衰退与“三产”更替的演化历程[25-27]。然而不同城市依其不同性质与职能,以及自身所处的不同发展阶段,呈现出异质性的经济社会演化路径。其中诸多旅游城市,无论是作为“目的地”,还是“中转站”,其滨水空间“退二进三”的演化轨迹不甚明显,在不同时期的城市性质、职能定位下显现出与工业化城市空间迥异的发展脉络。因此,旅游城市滨水空间作为独特的人地关系地域系统,如何梳理其演化变迁的历时进程、期间呈现出怎样的特质与问题等,亟待做出深入探寻。

1 理论基础与研究案例

1.1 理论基础

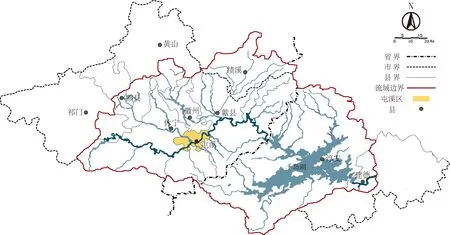

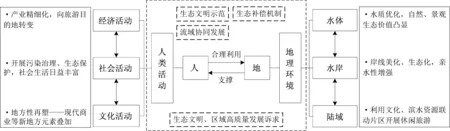

人地关系简言之即人类社会及其活动与自然环境之间的互动关系[28],两者按照一定的规律相互作用交错,构成一个复杂巨系统,即人地关系地域系统,其内部具有一定的结构和功能,人类社会和地理环境两个子系统之间的物质循环和能量转化相结合促进了系统整体的发展变化。在人地关系地域系统中,地理环境对人类活动具有影响和制约作用并随人对地的认识和利用能力而变化;随着人类文化科学技术和生产力发展水平的不断提高、认识,利用和保护地理环境的能力亦逐渐增强,同时也随着地理环境在人类作用下产生的变化而不断改变[29]。基于不同自然和社会经济发展基础,人地关系具有强烈的地域特征[30]。旅游城市滨水空间人地关系地域系统,其空间层次复杂且人类活动干预强烈多变,从水体到水陆交界面再到陆域空间,每一环节都与人类活动相互交织,进而产生密切的联系。为综合分析旅游城市滨水空间人地关系的演变逻辑和规律,研究参考相关文献并结合滨水地域特性构建旅游城市滨水空间人地关系分析框架(图1)。其中作为子系统的地理环境由水体空间、水岸界面和陆域空间3大自然空间要素构成,另一子系统人类活动包括经济活动、社会过程与文化表征。在一定的时空条件下,二者通过非线性的相互作用能产生不同的协作关系,包括依存与互补、变动与冲突等典型特征。

图1 旅游城市滨水空间人地关系分析框架Fig.1 Man-land relationship system configurationof waterfront space in tourist city

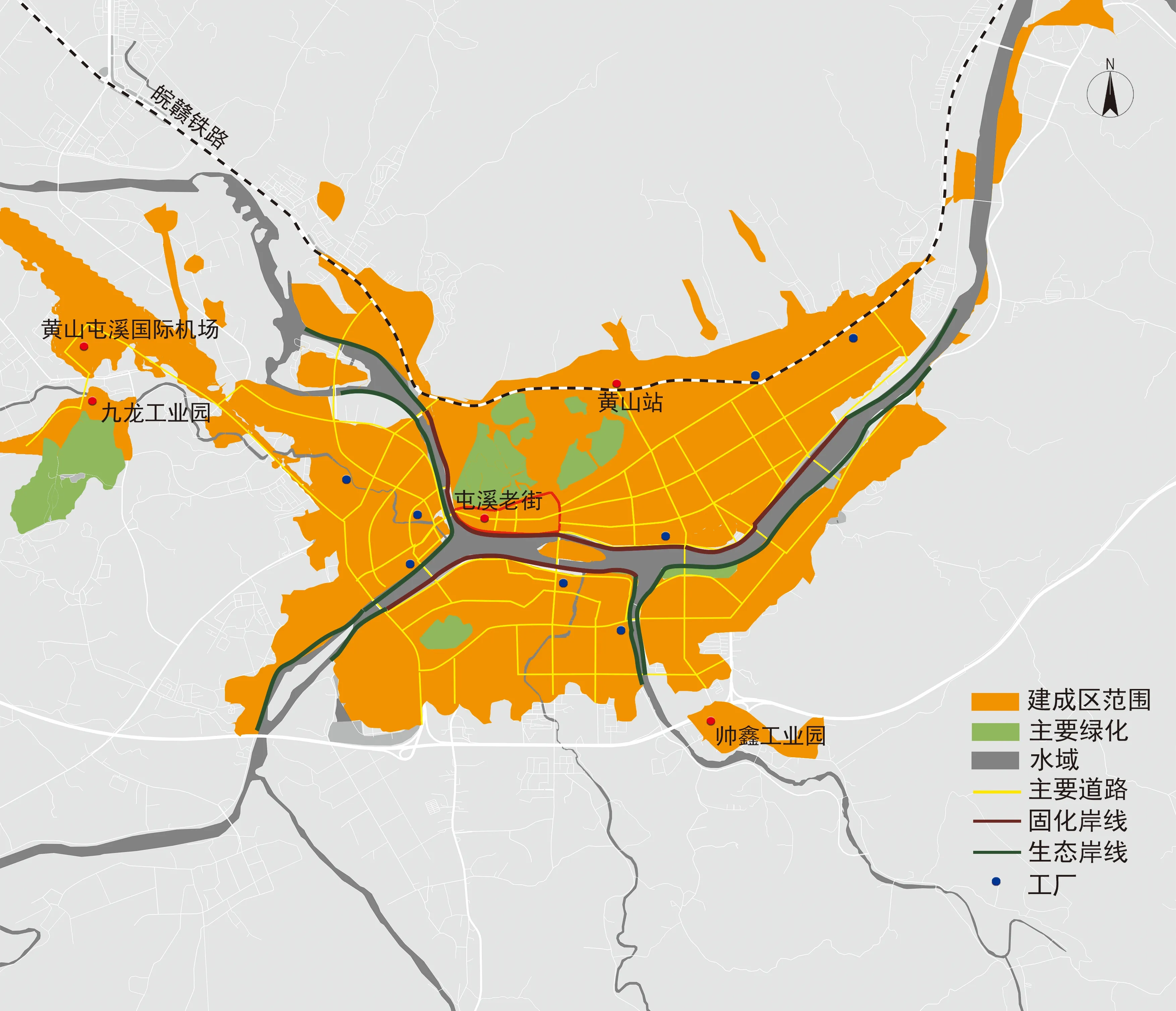

1.2 案例地概况

研究选取黄山市中心城区——屯溪区为研究对象,屯溪区地处新安江上游两江交汇之处,其城市建成区受地形的约束沿新安江带状扩展,将其可视为典型的城市滨水空间。新安江发源于黄山市休宁县为钱塘江水系正源,经千岛湖、富春江、钱塘江入东海,是浙江省最大的入境河流,也是新安江流域上下游黄山和浙江人民共同的母亲河[32]。新安江的水质影响着沿岸城市的饮水用水,并对千岛湖及下游的水质起着决定性作用。此外,屯溪区境内山清水秀,人文荟萃,孕育了具有深厚底蕴的徽文化,市内有屯溪老街、程氏三宅等人文景观,近郊有花山迷窟、梅林生态湿地等自然风貌[33]。自改革开放以来,屯溪区作为黄山风景区的主要游客集散地,是典型的旅游资源驱动型城市[34]。随着2014年黄山市被列为全国首批生态文明先行示范区,以及首轮新安江生态补偿试点的开展,屯溪区作为新安江流域内的核心地域,保护与发展的权衡促使其向城市旅游目的地空间转型,其演化变迁历程与新安江的互动密不可分,具备旅游城市滨水空间的典型性与代表性。

图2 研究案例地区位示意图

据此本研究以屯溪区为例,运用旅游城市滨水空间人地关系理论框架对其发展演变历程进行分析。

2 旅游城市滨水空间人地关系变迁历程

水孕育了人类文明,也促进了城市的产生,影响了城市的发展和变迁。同人与自然关系的演变规律一致,城市滨水空间的人地关系也经历了古代“尊重顺应”到近代“控制征服”,再到现代“保护利用”乃至“和谐共处”的4个阶段[35]。本文参考相关文献及史志资料并结合黄山市中心城区的屯溪区实际情况,将其滨水空间人地关系的演化划分为以下3个阶段。

2.1 以商贸交通为主的自发依存关系(唐、五代—改革开放前)

屯溪区地处皖南丘陵中休屯盆地东部河谷,四面丘陵起伏,中部为河流冲积盆地,率水、横江分别由西南、西北入境,于镇海桥下汇合为新安江,经黄山市歙县街口镇进入浙江境内,流入下游千岛湖、富春江,汇入钱塘江[36]。

历史上屯溪古镇大约形成于唐、五代时期。宋元后,随着徽商经济的兴起,加之屯溪得天独厚的水运条件,使之成为皖南山区商贸交易中心和重要的交通枢纽。明代始建、清朝重修的屯溪镇海桥使得西镇街与屯溪街原本分割开的两个商业片区贯穿一起,极大地促进了屯溪商业的发展。清末,屯溪已成为徽州最大的进口、出口、转口码头。在民国初年,随着外资商业公司的进入,屯溪作为徽州地区商品集散地,街区的商业经济发展达到了小农经济环境下的顶峰。抗战期间,大批商贾和难民涌入屯溪,人口骤增成为皖南重镇,城市性质逐步由商品集散交换地向消费型城市转变,呈现“畸形”繁荣[37]。

古代屯溪城市发展紧紧围绕在三江口和屯溪老街地区,清末形成了屯溪街、河街、西镇街三大块布局,即今老城区的骨架。这一时期,城市交通主要依靠水运交通,城市空间形态为沿河流北岸东西向带状的发展格局。自民国开始到抗战时期城市发展空间主要是围绕新安江北岸地区,从三江口东侧向屯溪老街地段逐步扩散开来,受城市发展重心东移的影响,三江口西侧地区发展缓慢,东部沿新安江拓展开来,城市带状格局的空间形态更加明显[38]。

此时的屯溪因水而兴,作为沿河的港口城市,通过水运发展带动了城市的经济贸易,其滨水空间也成为了居民日常交往的主要活动空间载体,继承了浓厚的生活属性,演变成为城市交通枢纽和商业中心,兼具贸易和集散功能。在此过程中,屯溪具有滨水地域特色的地方性也在逐步形成,通过诸多物质与非物质地方性载体使得地方文化特质开始显现,并成为未来旅游业发展的吸引力基础。在这一阶段屯溪的城镇化有了初步发展,但人类改造自然的能力相对弱小,对滨水生态环境影响尚微,人地关系基本是一种自发依存的共生关系。

图3 19世纪末、20世纪30年代屯溪城市空间与生态环境格局

图4 自发依存阶段人地关系示意图Fig.4 Diagram of man-land relationship in symbiosis stage

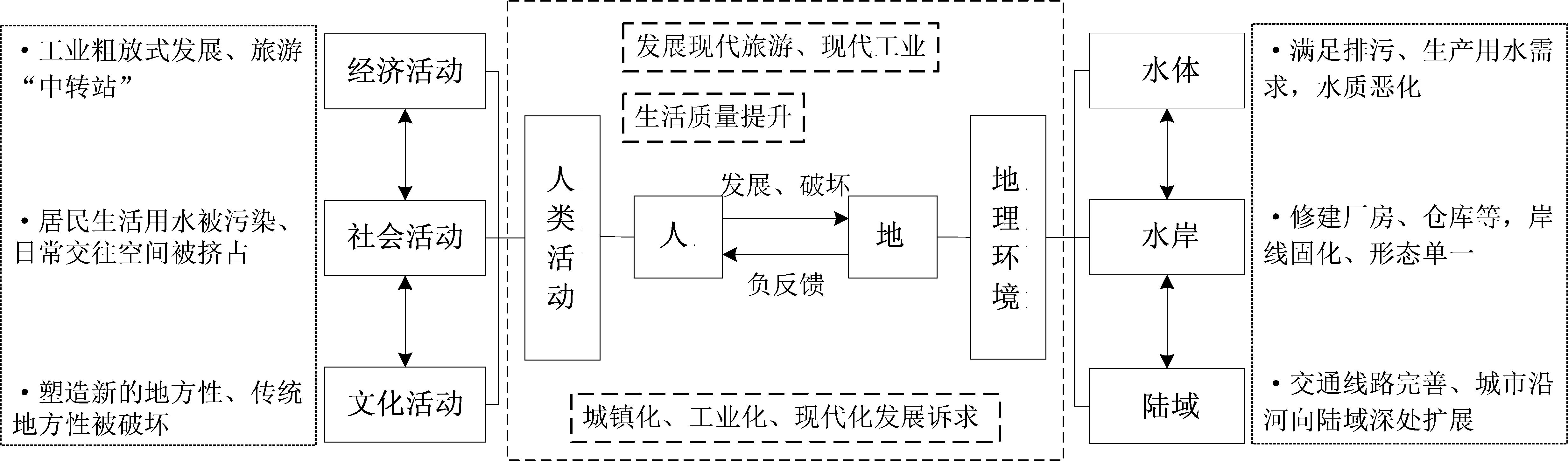

2.2 以产业粗放发展为主的失衡关系(改革开放后—2012年)

改革开放之后,伴随着经济发展的迫切诉求,自1986年,当时的中共徽州地委、徽州行署提出走“旅(游)工(业)农(业)”发展的道路以来,屯溪经济社会事业快速发展,以旅游业为首的第三产业以及工业有了较快速度的提升。但屯溪区相对于黄山风景区、宏村等知名度较高的旅游景点来说,其传统旅游资源禀赋相对较弱,且没有进行精细化开发,长期以来只作为黄山市旅游中转地而存在[39]。此外,由于屯溪区经济发展的需求迫切需要培育发展工业,大部分工业选址都依附于滨水区域以满足排污、供水的需要,屯溪区逐步形成了由市新城区、奕棋九龙新区、阳湖工业安置区为主的工业布局,同时城区北片和南片零星分布着一些工厂。但是各区规模仍然较小,企业规模与市场竞争力都处于较低水平[38]。

旅游业及工业的发展刺激了屯溪区交通运输的进一步发展,城市规模不断扩大,1981年皖赣铁路修建完成,城市北部的火车站投入使用,城区在沿新安江带状发展的同时开始向南北方向拓展。为进一步满足旅游集散需求,陆续建成机场、高速公路等,中心城区空间拓展进一步向南北延伸并沿对外交通线路向东西扩散。此时城区空间形态表现出团状形态的扩散,城市发展步入了关键时期,城市空间结构也面临重新架构[39],但总体格局仍然是沿河谷水系的方向不断延伸。

凭借着优越的地理条件及资源条件,屯溪区滨水空间聚集了许多零散的工厂及工业园区,城市滨水空间成为以重要的生产空间,在此过程中基础设施得以完善,加速了城市化进程,促进了新地方性的生成,但也对滨水生态环境造成了负面影响。滨水区面临着水质恶化、渠化严重、生态效能降低和生态廊道被切断等问题。抢夺式造地也促使滨水岸线被工厂和车道占据,工程化的水岸让人们失去亲水机会,河岸形态变得狭窄单一极大地制约了岸线作为旅游资源价值的发挥。此外,新安江是千岛湖和钱塘江流域的重要源头,城市工业废水和生活污水以及垃圾的大量排放跨越自身尺度,破坏了流域的水生态系统,使自我修复能力下降,1998~1999年,流域下游千岛湖水域爆发蓝藻危机,给沿岸居民带来严重困扰[40]。

由于屯溪区城市滨水区和工业区的不协调伴生现象,自然水域空间肌理及生态系统遭到结构性的破坏,粗放的产业发展导致当地生态格局改变。同时滨水空间的生活属性遭到排斥,居民生活品质下降,与水密切相关的传统社会文化功能日益退化,工业化在塑造新的地方性的同时也在消解、甚至全面破坏传统社会的地方性特征。这一时期的屯溪区滨水空间呈现边缘化的发展趋势,大部分水域空间相继没落萧条,人与水的互动关系濒临失调,人地矛盾较为突出,甚至对整个流域的空间生态造成不利影响。

图5 20世纪90年代屯溪城市空间与生态环境格局Fig.5 Urban space and ecological environment patternof Tunxi in contemporary times in the 1990s图片来源:根据参考文献[39]绘制

图6 失衡阶段人地关系示意图Fig.6 Schematic diagram of man-land relationship in unbalance stage

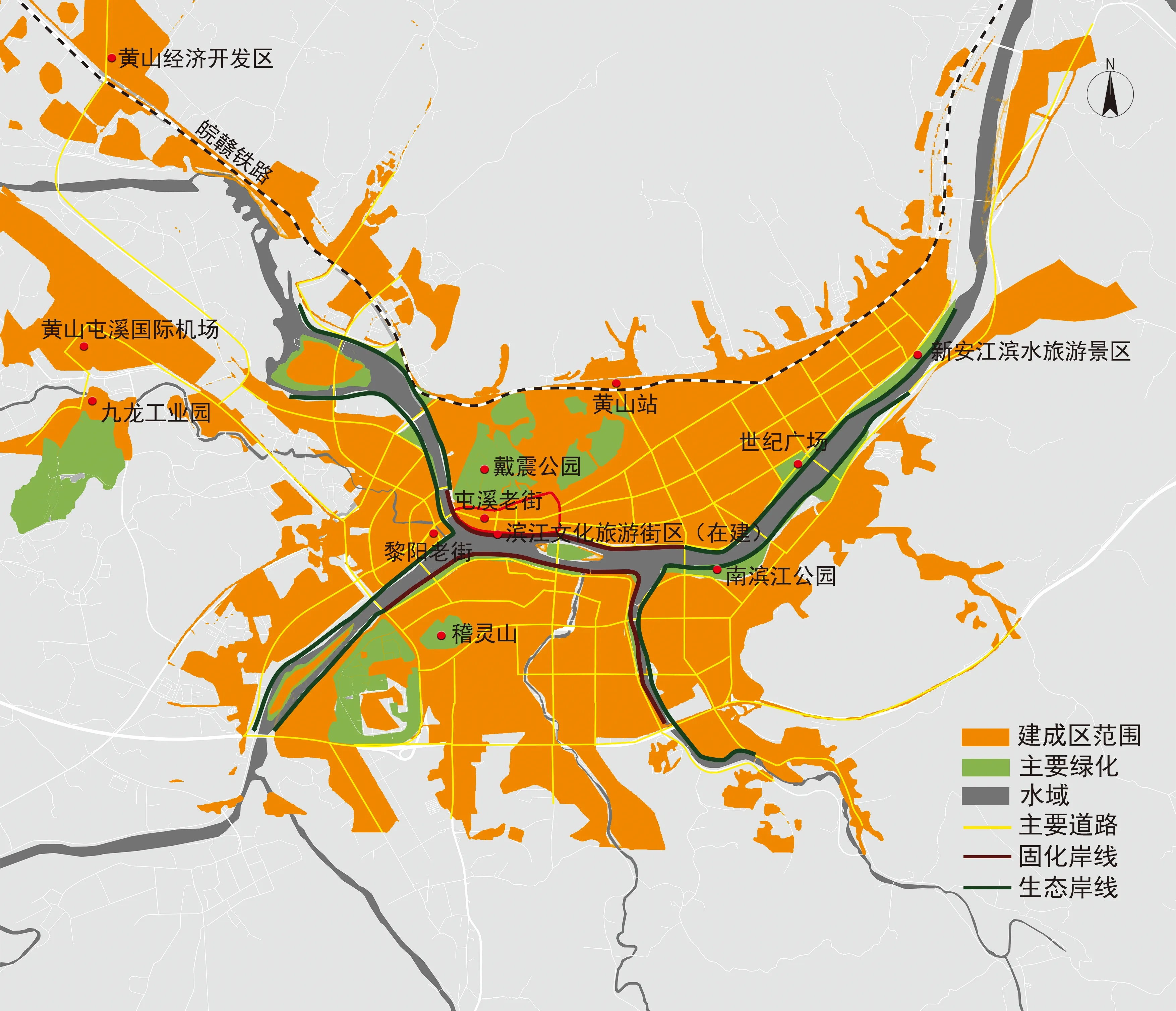

2.3 以复合生态及休闲旅游为主的和谐共处关系(2012年至今)

进入21世纪以来,城市生态文明建设受到高度重视,黄山市作为首批生态文明先行示范区以及全国首个跨省流域生态补偿机制试点的重点区域,生态保护在城市建设中的地位愈发重要。2012年新安江流域跨省生态补偿工作正式启动,从源头整治新安江水域整体环境,这也使得屯溪区需要在保护生态的同时寻求新的经济增长路径。

随着新安江流域生态补偿机制的实践,屯溪区陆续推进农村面源污染治理、截污工程建设、工业点源污染治理等多方面的治理,如黄山九龙低碳经济园区污水管网工程、屯溪区嘉顺生态养殖场污染治理等。此外,屯溪区以促进工业经济高质量发展为抓手,以转型升级、提质增效为目标,有针对性地培育和发展了一批科技型中小企业,同时着力发展与旅游业、服务业紧密结合的“旅游品工业”“旅游依托工业”“旅游利用型工业”等[41],逐步走向精细化集约化发展。随着黄山市旅游产品体系的调整和升级,屯溪区充分利用其区域中心城市的优势,依托“徽文化”积极发展休闲旅游,提升旅游产业的发展水平。

由于黄山市经济开发区的发展吸引了大批企业西移,黄山市西部地带的建设成为城市重要的发展空间,尤其是西北地带的屯溪区传统工业区日渐萎缩,城市产业布局进入了调整期。屯溪区产业发展的转型升级也带来了滨水空间品质的提升,自2015年实施屯溪老街综合提升工程以来,老街区域基础设施和居住环境得到切实改善。同时滨江文化旅游街区开发建设项目作为屯溪老街综合提升工程重点项目,将延续传承老街风貌肌理并结合滨水临江资源,带动旅游转型升级,对于提升屯溪区滨水旅游城市形象具有十分重要的意义[42]。此外,随着地方权力主体对滨水空间风景旅游与城市休闲价值的认知不断深入,依托滨水空间拓展旅游发展载体成为重要的空间实践。期间屯溪区围绕滨水岸线先后打造了黎阳IN巷、新安江滨水旅游景区等具有浓郁地域文化特色的旅游吸引物,丰富了城市旅游休闲业态。

随着城市化水平的提高,滨水空间自身的功能也在不断更新迭代,屯溪区滨水空间的复合生态价值逐渐显现,如通过水系治理维护自然生态价值,通过发展滨水旅游观光、文化休闲、建设宜居生活空间等提升生态经济价值,通过改善城市景观、美化环境的景观生态价值,以及通过塑造城市文化特色、丰富城市生活的文化生态价值等,多元价值的挖掘促进了人地关系的良性互动,驱动屯溪区逐步实现从旅游“中转站”向目的地的转变。总体而言,在广泛开展生态文明建设的新时期,屯溪区城市的可持续发展建立在与水域生态系统良性循环的基础上,休闲旅游、现代商业、文化创意等为传统城市滨水空间叠加了许多新的地方性元素,使地方性得以再塑,人地关系也逐渐进入和谐共处的时代。

图7 2012年以来屯溪城市空间与生态环境格局Fig.7 Urban space and ecological environment patternof Tunxi in contemporary time science 2012图片来源:根据参考文献[39]绘制

图8 和谐共处阶段人地关系示意图Fig.8 Schematic diagram of man-land relationship in the phase of tending to harmony

3 结论与讨论

3.1 讨论

城市滨水空间是一个涉及生态、经济、人文等要素的复合系统,其人地关系互动内容纷繁,需在多个维度进行系统探索。在维持高质量环境建设的时代背景下,诸如黄山市中心城区屯溪区一类的受生态约束较为突出的旅游城市滨水空间正面临经济社会发展及流域生态保护的双重诉求,如何有效整合滨水旅游资源,延续和发展原有地方性特色,发挥滨水空间复合生态价值实现人地关系的高效协同仍有待进行系统研究。此外,城市滨水旅游、休闲行为与水环境关系密切,随着城市化进程的加快,在人为因素的干扰和生态环境自身脆弱性的制约下,旅游城市滨水空间发展面临着新的挑战,需在“城市双修”等理念的指导下探讨实现其经济效益、社会效益、生态效益的协同与权衡,建立人地和谐的发展路径。

3.2 结论

本研究基于人地关系地域系统理论,以黄山市屯溪区为例,通过旅游城市滨水空间人地关系分析框架挖掘其人地关系内部演变逻辑和规律,将其演变过程主要划分为3个阶段:在古、近代城市发展的萌芽阶段,滨水空间主要发挥着交通商贸的功能,此时的人地关系是一种低水平的原始协调关系;改革开放以来由于经济的发展诉求,人类对自然环境进行了较为强烈的干预,生态环境遭到破坏,人地关系逐渐失衡;而随着城市经济社会的发展以及生态文明建设的开展,城市性质职能定位转变,城市滨水空间的复合生态价值受到重视,产业逐步优化更新,人地关系趋于和谐。此外,本文的相关内容在很多问题上仍值得进一步深入探讨,如怎样结合多学科的理论视角深入揭示旅游城市滨水空间人地关系演变的内涵,探讨其演变的动力机制、如何进一步优化政府调节的宏观政策等问题。