脾胃病中医护理方案(中医护理技术部分)的适用性筛选

龙雅洁 周小玲 陈燕飞

广东省阳江市中医医院内二科,广东阳江 529500

中医护理技术是中医护理的重要组成部分,常见技术包括灸法、拔罐、刮痧、药物护理、穴位按摩等,这些中医护理技术都具有“简、效、廉”的特点,对硬件设备要求较低,效果显著,副作用小,被广大患者接受[1]。有研究[2]显示,中医护理技术在医院应用推广后,医院经济效益、社会效益、患者满意度等方面都得到了显著提升。随着中医护理技术在临床的不断应用与研究,中医护理技术在临床护理中的应用价值已得到肯定[3-4],但关于中医护理技术在脾胃病中医护理方案中的适用性研究还报道较少,中医护理技术在脾胃病中医护理方案中应用缺乏规范化标准,为方便今后脾胃病中医护理方案选择相应中医护理技术,本研究对脾胃病中医护理方案中中医护理技术部分适用性进行筛选研究。

1 资料与方法

1.1 专家资料

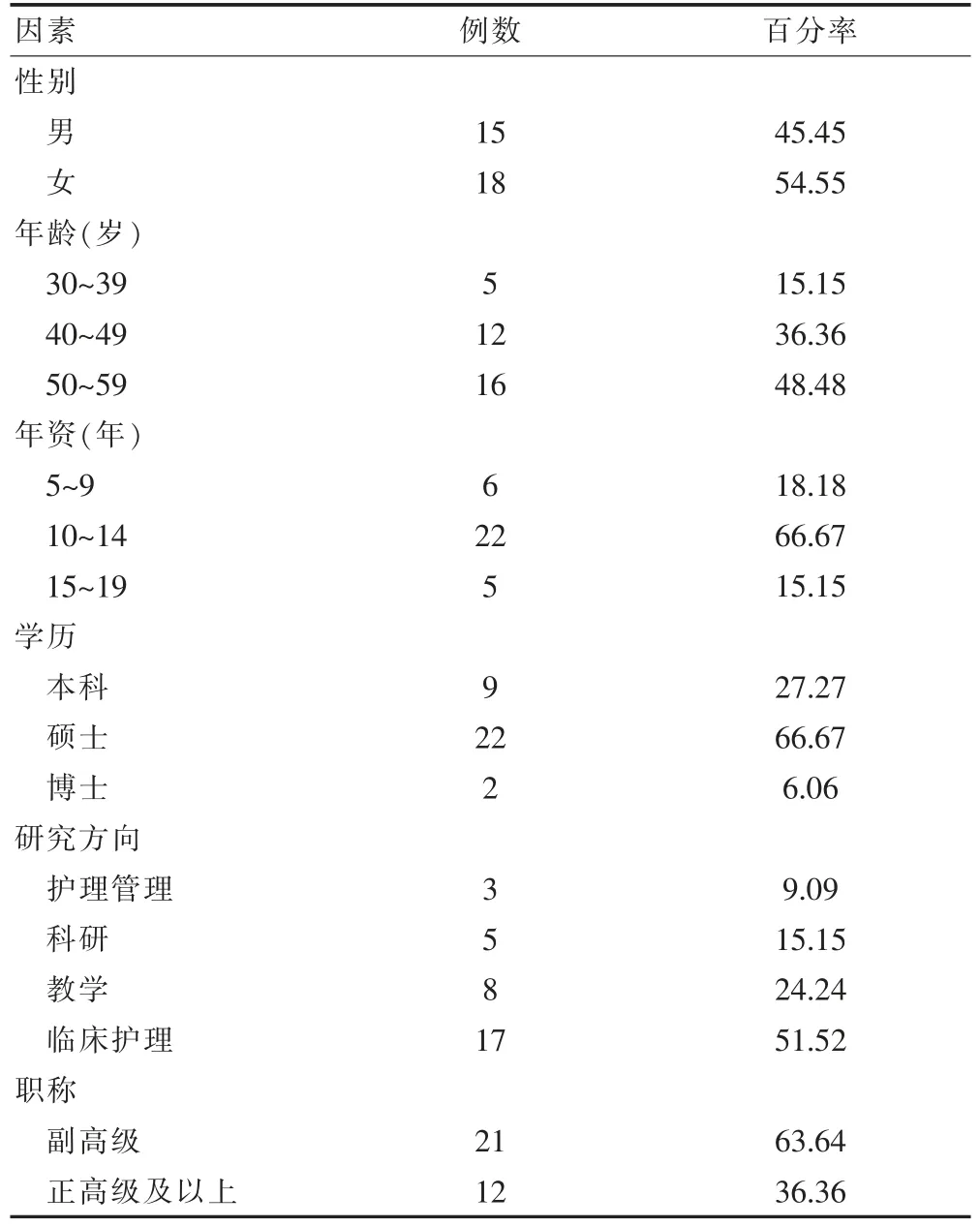

本研究从2020年4月至8月对阳江市中医医院以及多家省市级三甲医院护理专家进行函询,专家纳入标准:①脾胃病科年资≥5年;②学历大专及以上;③职称副高及以上;④从事中医护理管理、科研、教学、临床护理工作,最终确定33 名专家,一般资料见表1。

表1 专家一般资料

1.2 方法

1.2.1 建立筛选指标雏形 雏形包括确立指标结构与具体条目,指标体系雏形建立参考《中医护理常规技术操作规程》[5]、《护理人员中医技术使用手册》[6]、《中医护理学基础》[7]、《脾胃病》[8]及采用文献分析法、半结构访谈法对国内外大量文献进行分析而得出的。建立好指标雏形后邀请阳江市中医医院5 名专家填写问卷,并对指标体系进行评定,根据其意见再对问卷进行讨论与反复修改,最终形成第一轮函询问卷。问卷内容包括18 项中医护理技术,并列出不同护理技术可用于的脾胃病病证,共115 小项。

1.2.2 函询方法 采用德尔菲专家函询法对专家进行2轮问卷函询,同时采用电话访谈与现场交流的方式对专家进行访谈(访谈提纲:脾胃病中医护理方案开展情况如何?中医护理技术在脾胃病中医护理方案中开展情况如何? 开展难度在哪里? 在哪些疾病护理问题上开展? 临床应用效果如何? )。第一轮函询:要求33 名专家对这些适用于脾胃病中医护理方案的中医护理技术在“护理专业性”“护士胜任度”“适用程度”“安全性”4 个方面(低、较低、一般、较高、高分别对应1、2、3、4、5 分)5 个级别中作出选择,并在相应级别上打勾“√”。同时问卷末题为专家对问卷内容意见。第二轮函询: 根据第一轮函询结果对问卷进行调整、删减、增加,得出第二轮问卷,同时反馈第一轮信息,让专家参考不同意见进行评价第二轮问卷。本研究第一轮函询以专家对条目重要性评分选择率(选择“高”“较高”)为主要筛选标准;第二轮函询以评分选择率为主要筛选标准,得出结果。

1.3 观察指标与评价标准

观察专家积极系数、专家权威性、专家意见协调程度、专家函询结果。①专家积极性系数采用问卷回收率表示,问卷回收率=(函询问卷回收份数/函询问卷发出份数)×100%;②专家权威性(q)根据专家本身学术造诣(q1)、专家判断主要依据(q2)与熟悉程度(q3)进行计算,计算公式[9]:q=(q1+q2+q3)/3;③专家意见协调程度用肯德尔和谐系数(W)表示,W 越高且P<0.01 时,提示专家意见协调程度越高[9]。

1.4 统计学方法

采用SPSS 24.0 统计学软件进行数据分析,计量资料使用均数±标准差(±s)表示,计数资料采用频数和构成比进行统计描述;专家意见协调程度采用W表示,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 专家积极系数

本研究第一轮函询问卷发放33 份,回收31 份,回收率93.94%(31/33);第二轮函询中,剔除第一轮未回复专家,函询问卷发放31 份,回收31 份,回收率100%(31/31)。

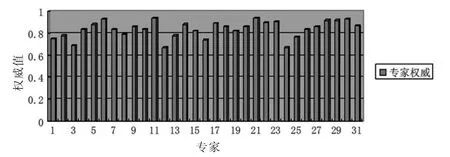

2.2 专家权威性的分析

31 名专家权威值为0.67~0.94,其中权威值≥0.7 比率为90.32%(28/31),权威 值≥0.8 比率为70.97%(22/31),一般认为q≥0.70 时,专家权威度可接受[9],本次研究q=0.84,函询问卷结果可信度较高(图1)。

图1 专家权威性的分析

2.3 专家意见协调程度的分析

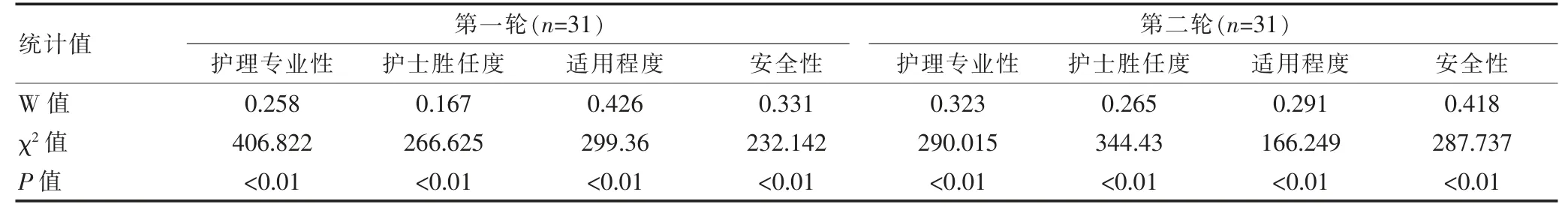

W 取值范围0~1,W 越大,经检验后具有统计学意义则表示协调程度好。按照护理专业性、护士胜任度、 适用程度、 安全性为依据,第一轮W 分别为0.258,0.167,0.426,0.331,差异有统计学意义(P<0.01);第二轮W 分别为0.323、0.265、0.291、0.418,差异有统计学意义(P<0.01)(表2)。

表2 两轮专家函询协调程度的分析

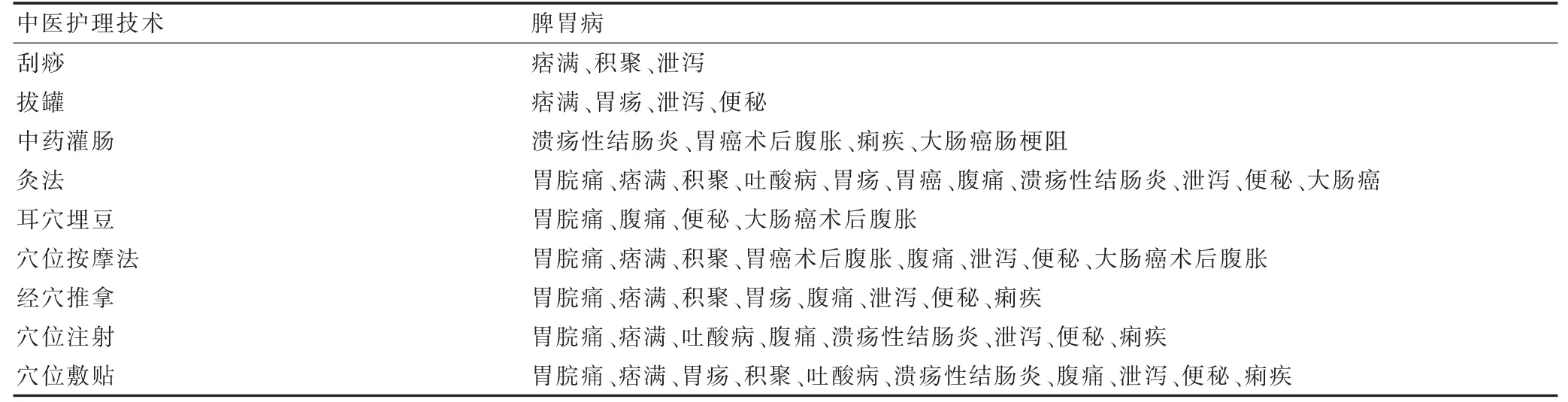

2.4 专家函询结果

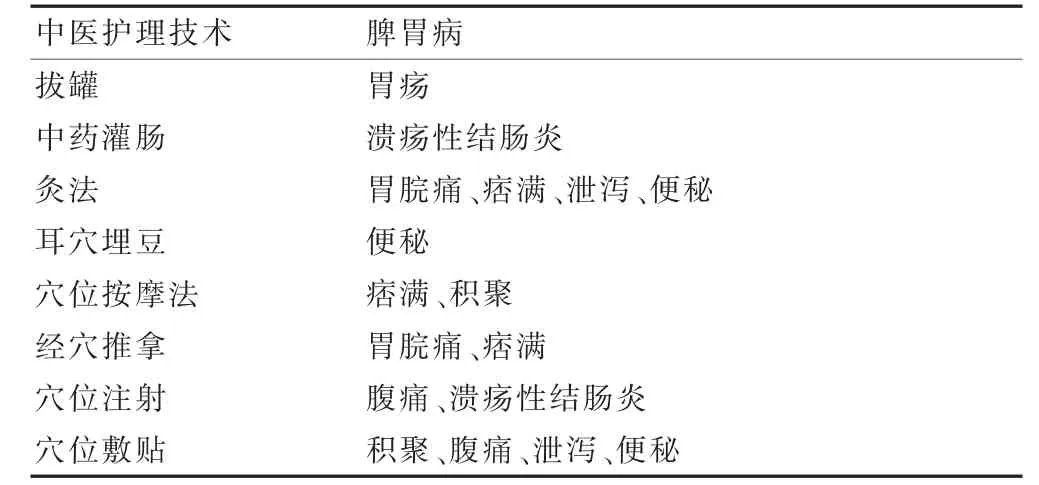

第一轮函询问卷设计了18 个大项,115 个小项。回收问卷后进行统计分析,因本研究筛选项目较多,且评价指标为 “护理专业性”“护士胜任度”“适用程度”“安全性”4 个方面,故函询结果统计分析采用条目选择率(选择4、5 分的比率)作为筛选标准,根据当前条目选择率“≥51%”才可接受共识[10],本次研究第一轮函询问卷条目选择率以51%为界限,合计60个条目(表3)。第二轮函询问卷保留第一轮函询问卷60个条目,发出问卷31 份,回收31 份,回收率100%。统计结果发现专家意见较为集中,协调一致性较好,因此不再进行第三轮函询。设定第二轮函询问卷筛选标准为选择率75%,即要求在4 个维度上选择率均大于75%的条目,按照此标准筛选出17个条目(表4)。

表3 第一轮专家函询结果

表4 第二轮专家函询结果

3 讨论

3.1 开展中医护理技术适用性筛选必要性

中医护理学源于中医学,自古医护关系紧密,当前中医护理技术很多都是从中医外治法中发展而来。中医护理学作为当前一门独立的学科,发展时间还较短,学科体系建设正处于探索阶段[11]。《国家中医药管理局关于加强中医护理工作的意见》[12]中明确指出,加强中医护理工作的重要性与具体措施,如:“切实加强中医临床护理工作”“推动中医护理教育科研”“落实中医护理工作的保障措施”等。《关于印发促进护理服务业改革与发展的指导意见的通知》[13]中指出,“要制定中医护理常规、方案与技术操作标准”。在政策的引领与推动下,中医护理学与学科都得到了发展,中医护理技术在临床护理中地位日益凸显。中医护理技术作为中医护理学的特色内容,种类较多,实施范围较广,执行模式尚未规范;另外,在中医护理方案制定中传统的中医医疗技术与护理技术内容又存在交叉,造成医护人员在中医护理技术应用方面认识不统一。从当前临床应用方面来看,中医护理技术在部分医院开设了相应科室如中医理疗科、中医康复科、针灸科等,但多局限于康复理疗及治未病等方面,而在内科中运用基本处于边缘状态。从当前中医临床应用特别是从护理角度来看,多项中医护理技术未充分应用,如在按摩科、针灸科等应用较多,而其他中医护理技术鲜有专门的科室。因此,规范中医护理技术在脾胃病中医护理方案中的应用,对脾胃病中医护理方案的制定及中医护理技术的统一规范应用意义重大。

3.2 专家意见咨询结果分析

根据国内几项大型德尔菲在卫生系统的应用研究结果[14-16]显示,肯德尔协调系数W 分布基本处于0~1 之间,最后一轮W 值处于0.5 左右,P<0.01。虽本次研究两轮函询结果均为P<0.01,但是W 值较低,反应专家协调程度不是很高,考虑原因如下:①专家间对条目意见沟通交流不充分,仅依靠函询反馈信息,难以全面反馈; ②本研究限定在脾胃病中进行筛选,虽脾胃病同源相近,但由于部分中医医院分科较细,专科化日益增强,专家对本科室疾病很专精,而其他同源专科内容熟悉程度可能不太高;③本研究选择专家有从事护理管理、科研、教学、临床护理工作,专家看待函询问卷专业角度存在一定差异,导致对问卷评价有不同判断。

3.3 中医护理技术在脾胃病中医护理方案中的应用

拔罐疗法与针灸疗法同属中医体表刺激疗法,即拔罐疗法与针灸疗法作用机制有共通之处,拔罐疗法因罐口多且宽广,施术作用部位以十二皮部为主,仅作用于皮肤,若吸力较大,也可作用于皮、脉、肉、筋。通过数千年的发展,现在拔罐疗法应用形式日益丰富,包括留罐、闪罐、走罐、刺络拔罐、针罐、温针罐、水罐、药罐等;用于脾胃病多以刺络拔罐为主,刺络可取穴毒热蕴结之部位,点刺放血,可排除其毒热,辅以拔罐,增强排毒热之功效[17]。中药灌肠的治疗机制为快速提升病变部位药物浓度与血药浓度,促使局部黏膜吸收的血药浓度高于口服途径。中药灌肠疗法可减少肝脏受过效应[18],避免肝脏循环、消化酶、胃酸碱消化液对药物的影响;此外,中药灌肠可直接作用于直肠黏膜,起到止血、消炎、促溃疡愈合等效果。

灸法载体为针,针破皮刺入,作用较深,可达皮、脉、肉、筋、骨,作用以经脉腧穴为主,灸法在我国应用历史悠久,但灸法用于脾胃病尚缺乏标准化体系;陈泽林等[19]认为,当前中医针灸标准化理论方法不足,缺乏共性技术与评价体系,这也是限制中医护理技术推广应用的主要障碍之一。本研究结果显示胃脘痛、痞满、泄泻、便秘中应用灸法适用性较好,操作可行度较高,灸法作用机制主要包括[20]:①破坏不正常的运动神经终板区;②施针过程中造成局部微损伤会产生微量电能,刺激肌肉组织,促进血液循环,改善局部新陈代谢; ③针灸可对疼痛中枢神经系统产生抑制作用,阻断神经递质受体传导,产生镇痛效应;④灸法根据病证取穴,灸之可刺激穴位从而起到温经通络、行气活血、调理脏腑功能等效果。但本研究未进一步探究灸法中如毫针穴位灸、艾灸及现代刺法灸法在脾胃病中的适用性,有待进一步深入细化。

耳区经脉与手足三阳经密切相连,6 条阴经通过经别与阳经汇合,12 条经脉直接或间接上达于耳,故耳区为宗脉之所聚[21],耳穴埋豆通过病证取穴,可清热洁腑化滞、和胃通络、固本培元、宣肺健脾、下气通腑。穴位按摩与经穴推拿作用机制有共通之处,均为在中医学理论指导下,采用推拿的相关手法对人体特定穴位产生作用,通过局部刺激达到舒经通络、活血化瘀、调理气血等作用。穴位注射是依据病证选取相应穴位,取相应注射液后针刺注射,穴位注射疗法发挥了药物与穴位双方面作用,一方面强化了穴位的刺激效果,达到了普通针刺无法达到的酸痛胀麻感;另一方面药物直接作用于穴位可强化药物作用,药穴结合,疗效高[22]。穴位敷贴疗法途径直接,开展方便,适应证广,安全性高,穴位敷贴结合了穴位效应与贴剂作用,穴位效应不再多述,贴剂组方多为古方或自配,剂型多为糊状或膏状,敷贴相应穴位后借助药物渗透作用与辅形剂黏附性作用经皮吸收药效[23],从而调经通络、祛瘀生新、消肿止痛。

虽从操作角度来讲,中医护理技术并不比西医护理技术难,但不同的中医护理技术对实施者要求不同,特别是对中医护理技术相关知识、手法、经验等都有较高的要求。本研究结果显示拔罐用于胃疡,中药灌肠用于溃疡性结肠炎,灸法用于胃脘痛、 痞满、泄泻、便秘,耳穴埋豆用于便秘,穴位按摩法用于痞满、积聚,经穴推拿用于胃脘痛、痞满,穴位注射用于腹痛、溃疡性结肠炎,穴位敷贴用于积聚、腹痛、泄泻、便秘的适用性较好,对中医护理的教学、临床、科研有较大推动作用;但本研究咨询专家样本量较小,今后应增加咨询专家人数与范围,对中医护理技术进行细致化划分,进行深入探究。

综上所述,中医护理技术适用性筛选为中医护理技术在脾胃病中医护理方案制定与临床实际应用中提供了理论依据,对脾胃病中医护理方案的制定及中医护理技术的统一规范应用意义重大。