针刺联合穴位注射治疗脑卒中后足内翻的应用效果

桂 舜 吴荷花

江西省抚州市第一人民医院康复医学科,江西抚州 344000

脑卒中是临床常见的神经系统疾病,病情急骤,进展迅速,75%的存活患者急性期过后伴有偏瘫后遗症,影响其生活质量[1]。足内翻是脑卒中常见后遗症,其主要由胫骨前外侧肌群肌力低下、 踝关节异常运动控制等引起的动、静态踝足形态改变所致,直接影响患者行走功能,易导致跌倒,进而对患者生活质量、自理能力造成极大的影响[2]。现代康复理论认为,在脑卒中后足内翻患者中开展有效的康复训练,能够减轻肢体运动障碍,促进疾病恢复[3-4]。然而该病病情复杂多变,伴有多方面的病理改变,疾病恢复进程缓慢,康复训练时间较长,易影响患者治疗依从性。中医关于该病治疗方法众多,其中针刺是治疗该病常见疗法,具有疏通经络之效; 穴位注射是在经络学说指导下,融合穴位、针刺、药理为一体的治疗方法。鉴于此,本研究探讨脑卒中后足内翻患者应用针刺联合穴位注射治疗的效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年8月至2020年8月抚州市第一人民医院收治的84 例脑卒中后足内翻患者作为研究对象,采用随机数字表法分为对照组(42 例)和观察组(42 例)。对照组中,男25 例,女17 例;年龄22~70 岁,平均(53.45±4.16)岁;体重指数17~28 kg/m2,平均(22.74±1.05)kg/m2;病程1~6 个月,平均(3.12±0.54)个月。观察组中,男24 例,女18 例;年龄23~69岁,平均(53.51±4.21)岁;体重 指数18~27 kg/m2,平均(22.69±1.07)kg/m2;病程2~5 个月,平均(3.09±0.51)个月。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者及其家属均知情同意,本研究经医院医学伦理委员会审核批准。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①西医符合《中国急性脑卒中临床研究规范共识2018》[5]中脑卒中的诊断标准——急性起病,发病前常有诱因,多有先兆症状;发病后迅速出现偏瘫、失语等局灶性神经功能缺失症状;经CT 或MRI证实脑组织存在损伤;②中医符合《中医病症诊断疗效标准》[6]中气虚血瘀证的诊断标准——半身不遂,偏身麻木,言语蹇涩,口舌歪斜,气短乏力,口角流涎,舌苔薄,舌质暗淡,脉沉细;③临床病历资料完整;④存在足内翻,患侧表现为跖屈或足内翻。

排除标准:①短暂性脑缺血发作者;②合并严重骨关节病者;③伴有精神、意识、智力障碍者;④肌营养不良、周围神经麻痹等其他原因造成足内翻者;⑤晕针者。

1.3 方法

所有患者予以常规内科药物治疗,并予以运动疗法、作业治疗、任务导向训练等康复治疗。

对照组给予针刺治疗,取阴陵泉、血海、足三里、太溪、三阴交穴,常规消毒上述所选穴位,采用0.30 mm×60 mm 华佗牌针灸针,进针1.5~2.0 寸,采用平补平泻法,以局部酸麻胀感为度,留针30 min,1次/d。

观察组在对照组的基础上给予穴位注射治疗,患者行坐位,足平放于地面,膝关节自然屈曲。取偏瘫侧下肢解溪、足三里、悬钟、阳陵泉穴。常规消毒上述所选穴位处皮肤,将18 μg 鼠神经生长因子(武汉海特生物制药股份有限公司,国药准字S20060051,生产批号:20180516)加入2 ml 生理盐水,迅速刺入皮肤后缓慢进针,以酸、麻、胀、重等得气感后停止,每穴注射0.5 ml,拔针按压后,于拔针处贴无菌输液,1 次/d。

两组均连续治疗4 周。

1.4 观察指标及评价标准

比较两组的临床疗效、运动功能、生活能力及生活质量。

①临床疗效:依据《中医病症诊断疗效标准》[6]评估:感觉及运动功能恢复正常,足内翻体征消失为痊愈;感觉及运动功能明显改善,足内翻体征基本消失为显效;感觉及运动功能有所改善,足内翻体征减轻为有效; 未达上述标准为无效。②运动功能: 采用Fugl-Meyer 运动功能量表下肢部分 (Fugl-Meyer assessment scale-legs,FMA-L)[7]于治疗前、治疗4 周后评估下肢运动功能,分值0~34 分,评分越高,表示运动功能越好;采用改良阿什沃思量表(modified Ashworth scale,MAS)[8]于治疗前、治疗4 周后评估踝关节周围肌肉痉挛,分值0-4 分,评分越低,痉挛越轻,运动功能越好;采用Berg 平衡量表(Berg balance scale,BBS)[9]于治疗前、治疗4 周后评估平衡能力,包含14项,分值0-56 分,平衡能力与评分呈正相关。③生活能力。于治疗前、 治疗4 周后采用改良Barthel 指数(modified Barthel index,MBI)[10]评分量表评价,包含洗漱、穿衣等10 个方面,评分越高,生活能力越好。④生活质量: 于治疗前、 治疗4 周后采用健康调查简表(short from 36-item health survey,SF-36)[11]评估,包含躯体疼痛、躯体功能等8 个维度,共计36 个条目,满分100 分,评分越高,生活质量越好。

1.5 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,两组间比较采用t 检验;计数资料采用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

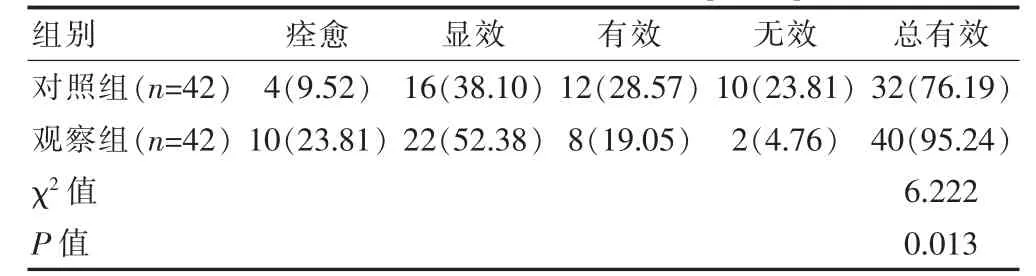

2.1 两组患者临床疗效的比较

观察组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

表1 两组患者临床疗效的比较[n(%)]

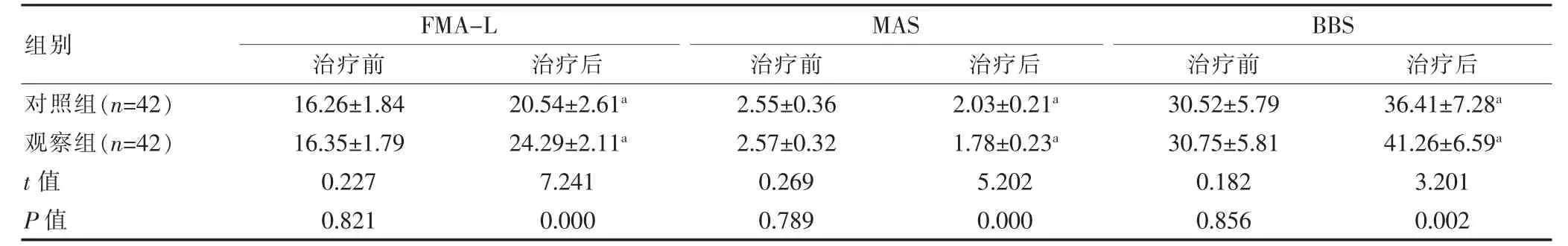

2.2 两组患者治疗前后运动功能的比较

治疗前,两组FMA-L、BBS、MAS 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组FMA-L、BBS 评分高于本组治疗前,MAS 评分低于本组治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,观察组FMA-L、BBS评分高于对照组,MAS 评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表2 两组患者治疗前后运动功能的比较(分,±s)

表2 两组患者治疗前后运动功能的比较(分,±s)

与本组组治疗前比较,aP<0.05

FMA-L MAS BBS 组别 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组(n=42)观察组(n=42)t 值P 值16.26±1.84 16.35±1.79 0.227 0.821 20.54±2.61a 24.29±2.11a 7.241 0.000 2.55±0.36 2.57±0.32 0.269 0.789 2.03±0.21a 1.78±0.23a 5.202 0.000 30.52±5.79 30.75±5.81 0.182 0.856 36.41±7.28a 41.26±6.59a 3.201 0.002

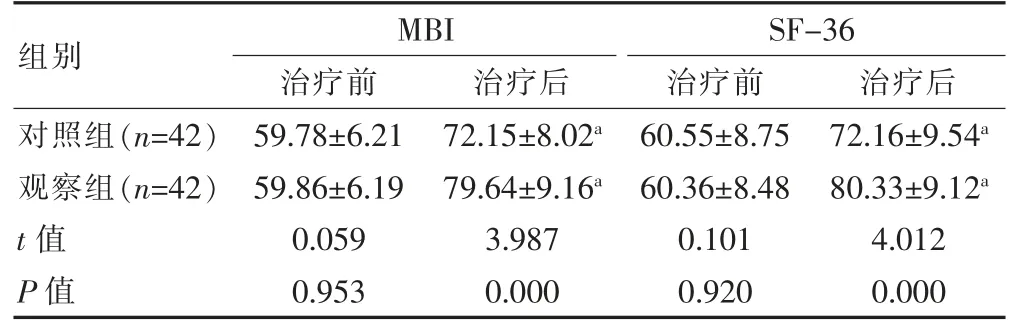

2.3 两组患者治疗前后生活能力和生活质量的比较

治疗前,两组MBI、SF-36 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组MBI、SF-36 评分高于本组治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,观察组MBI、SF-36 评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组患者治疗前后生活能力和生活质量的比较(分,±s)

表3 两组患者治疗前后生活能力和生活质量的比较(分,±s)

与本组治疗前比较,aP<0.05

组别 MBI治疗前 治疗后SF-36治疗前 治疗后对照组(n=42)观察组(n=42)t 值P 值59.78±6.21 59.86±6.19 0.059 0.953 72.15±8.02a 79.64±9.16a 3.987 0.000 60.55±8.75 60.36±8.48 0.101 0.920 72.16±9.54a 80.33±9.12a 4.012 0.000

3 讨论

随着近年来生活方式及老龄化进程加剧,脑卒中发病率呈持续上升趋势,脑卒中后足内翻发病率亦呈上升趋势。现代医学表明,脑卒中后足内翻与软组织改变有关,是足外翻肌群、踝背伸激活不足,引起胶原沉积、肌肉内水量减少、粘滞性增高所致[12]。该病还与皮质脊髓传导通路受损有关,传导通路受损则使神经细胞膜上钙、钠离子通道长期开放,延长去极化时间,使肌肉持续性收缩而诱发痉挛,故而出现足内翻[13]。另外,脑卒中后会出现周围运动神经异常,会导致肌肉出现失神经支配表现,进一步加重足内翻症状。该病若得不到及时有效的纠正而强行步行,会抑制下肢功能恢复,致使步态模式异常,最终会导致局部软组织及踝关节永久性损伤。

中医根据脑卒中后足内翻症状及表现,认为其属于十二经筋病证,由于气血运行不畅,致筋失濡养,经脉瘀阻,故治疗应予以活血祛瘀、舒筋通络之法。本研究结果显示,观察组临床总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗后,观察组FMA-L、BBS、MBI、SF-36 评分高于对照组,MAS 评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示脑卒中后足内翻患者应用针刺联合穴位注射治疗效果显著,能促进肢体运动功能恢复,改善患者日常生活和生活质量。朱宗俊等[14]采用穴位注射鼠神经生长因子治疗脑卒中后足下垂内翻患者,在改善患者下肢运动和步行功能方面取得了显著的效果,与本研究相似,证实了穴位注射治疗脑卒中后足内翻的重要意义。针刺是传统医学治疗脑血管后遗症的常用方法,本研究选取阴陵泉、血海、足三里、太溪、三阴交穴进行治疗,其中阴陵泉穴是足太阴经的合穴,针刺之具有通利三焦、健脾理气之效;血海为足太阴腧穴,有疏血利脉之效;太溪是足少阴肾经原穴,有补肾益气之效;依据“经脉所过,主治所及”理论,选取足三里和三阴交,可起到通经活络、补中益气、濡养经脉之效。现代研究表明,针刺可调节神经递质和神经信号传导,改善血液循环,改善脑部功能[15]。神经生长因子(neural growth factor,NGF)是生物活动蛋白,能够维持外周神经及中枢系统正常功能,并能够修复受损神经。鼠神经生长因子是从小鼠颌下腺中提取纯化的生物蛋白,与人类NGF 有90%同源性,通过穴位注射将其注射于相应穴位处,可增强药物对穴位的刺激,使药物直达病灶,发挥显著的治疗效果。针刺与穴位注射联合治疗,可通过不同作用机制协同增效,更好地改善患者运动功能,减轻疾病对患者日常生活能力及生活质量的影响。

综上所述,针刺联合穴位注射治疗脑卒中后足内翻效果显著,能够促进患者运动功能恢复,改善日常生活能力和生活质量,是一种理想的治疗方案。