环境敏感点臭气浓度的预测评价方法

赵朋 张领艳

[1. 天津市洛辐科技发展有限公司,天津 300467;2. 天科院环境科技发展(天津)有限公司,天津 300467]

1 引言

臭气浓度作为一种感知(嗅觉)污染,是根据嗅觉器官试验法对臭气气味的大小予以数量化表示的指标,用无臭的清洁空气对臭气样品连续稀释至嗅辨员阈值时的稀释倍数叫作臭气浓度。在进行环境影响评价时,排气筒及厂界臭气浓度均有排放指标限值,但是在实际预测中,排气筒和敏感点处臭气浓度均无定量评价方法,仅能通过类比分析的方法进行定性分析。在垃圾填埋场、垃圾中转站、污泥发酵堆肥等产臭类建设项目环境影响评价中,臭气浓度经常在建成运行后成为环境投诉对象,因此臭气浓度在该类建设项目环境影响评价工作中也是管理部门重点关注的指标。在进行定性类比分析时往往受类比条件的限制,较难找出类比条件完全一致的建设项目,得出令人信服的类比结论。本文在分析恶臭气体特征及臭气浓度实验方法的基础上,给出臭气浓度的定量分析方法,为臭气浓度环境影响预测提供定量分析方法和步骤,对环境影响评价工作具有实际的指导意义。

2 恶臭气体特性

恶臭是异味物质通过空气介质,作用于人的嗅觉思维而产生的一种感知(嗅觉)污染[1]。大部分恶臭是多种低浓度恶臭因子的混合气体,包含数十种甚至上百种成分,构成恶臭气体的各组成因子的嗅觉阈值浓度大多数是1 ppb[2],单独嗅各成分几乎都无强烈臭味,但混合后却能散发出恶臭。

恶臭物质各成分间的相互作用十分复杂,既有复合作用,又有抵消作用[2],因此无法用某种或某几种污染物的质量浓度来反映恶臭影响,且需要考虑人们的感知思维,因此恶臭通常用一项综合指标即臭气浓度来表征影响大小。

2.1 臭气浓度的定义

臭气浓度作为一种无量纲数据,指恶臭气体用无臭空气进行稀释,稀释到刚好无臭时所需要的稀释倍数。稀释方法为:在3 L 无臭袋中注入1 mL 臭气样品(无臭袋容量仍固定为3 L),此时稀释倍数为3 000 倍,若此时刚好无臭(即达到嗅阈),即原臭气样品的臭气浓度为3 000(无量纲)[3]。

2.2 环境影响预测参数确定

根据HJ 2.2—2018《环境影响评价技术导则 大气环境》,污染物对环境敏感点的影响预测需要根据污染物排放浓度、排放量等参数,对比环境空气质量标准得出预测结论。

3 定义排放浓度和排放量参数

臭气浓度作为无量纲数据,无法直接给出排放浓度、排放量等参数,如采用模型预测,首先需要确定污染物排放量的计算方法,其次需要明确评价标准。

3.1 定义恶臭气体排放浓度的计算方法

恶臭物质作为多种成分的混合物,具有物质的特性,按照质量守恒定律,假设某臭气的初始质量浓度为A mg/m3,嗅阈质量浓度(即稀释到无臭时质量浓度)为B mg/m3,根据稀释方法及臭气浓度定义(忽略无臭袋中原有气体与恶臭气体间的相互作用,不考虑无臭袋中原有气体的质量),臭气浓度计算公式为:

式(1)中,A 为该种恶臭气体的初始质量浓度,mg/m3;B 为该种恶臭气体的嗅阈质量浓度,mg/m3;C 为该种恶臭气体的稀释倍数(数值上等于臭气浓度,无量纲)。

式(1)同时消去单位(mL)后,可变换成:

根据式(2)定义某恶臭气体嗅阈质量浓度为0.5 mg/m3,当臭气浓度为20 时,可得出初始质量浓度为10 mg/m3;同理定义某恶臭气体嗅阈质量浓度为1 mg/m3,当臭气浓度为20 时,则初始质量浓度为20 mg/m3;定义某恶臭气体嗅阈质量浓度为2 mg/m3,当臭气浓度为20 时,对应初始质量浓度为40 mg/m3。

为方便起见,本文定义某恶臭气体嗅阈质量浓度为1 mg/m3,臭气浓度等于初始质量浓度。

3.2 定义恶臭气体评价标准的计算方法

根据臭气强度与臭气浓度间的定量关系研究[4],恶臭强度一般有6 级表示法。臭气强度与臭气浓度关系式为:

式(3)中,Y 为臭气强度;X 为臭气浓度;相关系数R2达到0.996 5,证明曲线拟合度较高[4]。

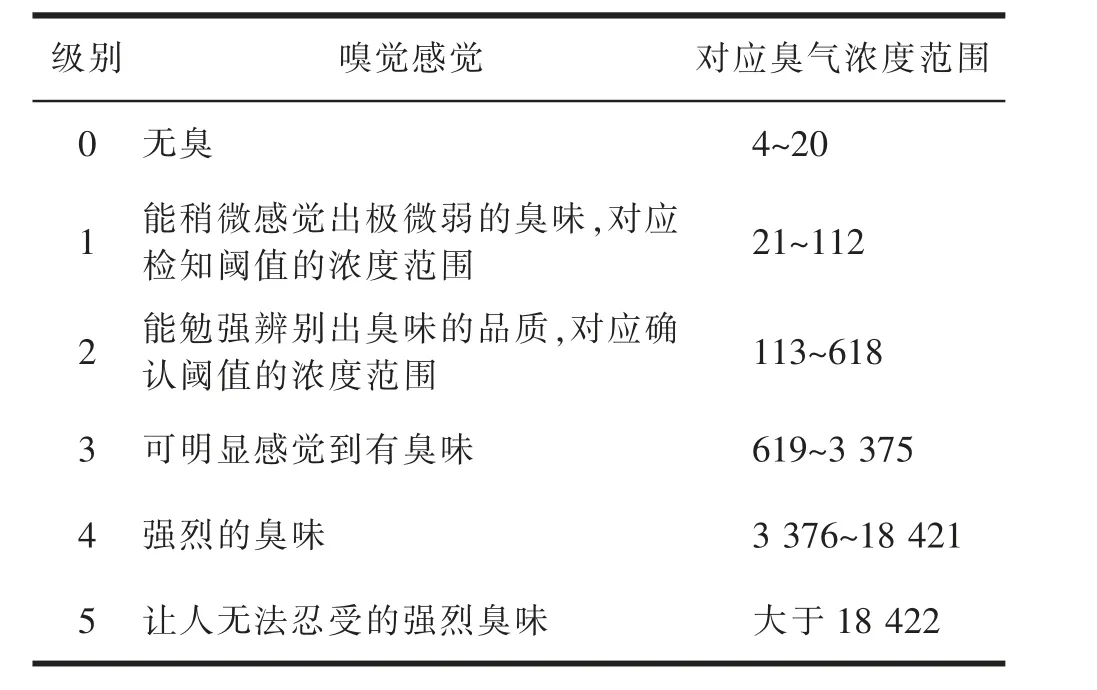

根据公式计算各嗅觉感觉对应臭气浓度范围见表1。

表1 臭气强度6 级表示法

根据表1,臭气浓度范围在20 以下时,人嗅觉感觉为无臭,在GB 14554—93《恶臭污染物排放标准》中也给出类似的结果,厂界臭气浓度限值为20;臭气浓度在环境空气中没有质量浓度限值,一般参照执行GB 14554—93 《恶臭污染物排放标准》,将厂界臭气浓度限值20 作为环境空气质量标准限值,根据表1 此刻对应嗅觉感觉即为无臭。

根据前文,定义某恶臭气体嗅阈质量浓度为1 mg/m3,臭气浓度20 可对应空气质量标准为20 mg/m3,将20 mg/m3作为环境空气质量标准。若废气在下风向的最大落地浓度预测值小于或等于20 mg/m3,即为达标排放;若最大落地浓度预测值大于20 mg/m3,即为超标排放。

3.3 定义恶臭气体排放量的计算方法

根据质量守恒定律,某恶臭气体的排放量(Q)[5]=臭气排放浓度×烟气量,即:

式(4)中,Q 为臭气排放量,kg/h;B 为嗅阈质量浓度,1 mg/m3;C 为臭气浓度,无量纲;V 为烟气量,m3/h。

4 臭气浓度环境影响定量预测方法与步骤

4.1 源强计算

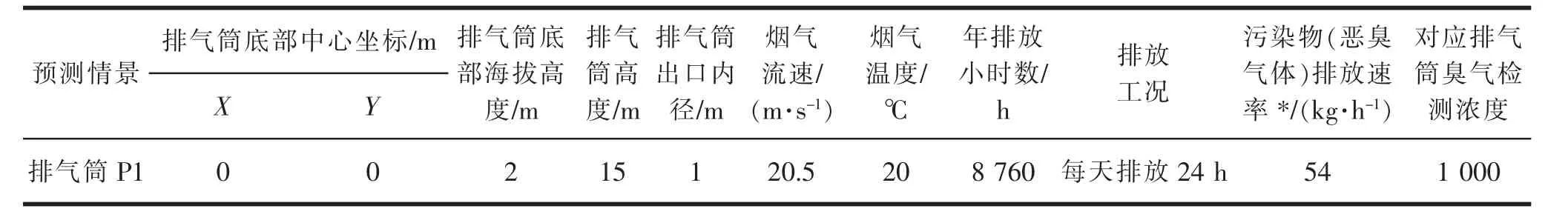

以某居民区垃圾转运站排气筒为例,排气筒高15 m,内径1 m,烟气速率54 000 m3/h,根据设计单位提供的方案,臭气经生物滤池等方法处理后,排气筒排放浓度小于1 000(以1 000 计,GB 14554—93《恶臭污染物排放标准》中规定15 m 排气筒臭气浓度最高允许排放限值为2 000),垃圾转运站每天运行24 h,计算该排气筒臭气浓度对附近敏感点影响情况。排气筒污染物排放参数见表2。

表2 有组织废气污染源参数

4.2 预测模型选取

采用HJ 2.2—2018 推荐的AERMOD 模型进行预测。

4.3 气象数据

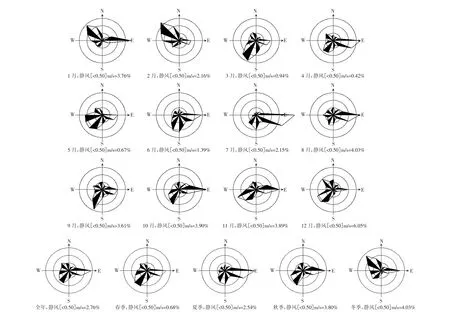

观测气象数据和模拟高空气象数据来源于环境空气质量模型技术支持服务系统。地面气象数据选择附近气象站的逐时地面气象数据,要素包括风速、风向、总云量和干球温度等。高空气象数据选择模型所需观测的气象数据,要素包括一天早晚2 次不同等压面上的气压、离地高度、干球温度、风向及风速,其中离地高度3 000 m 以内的有效数据层数不少于10 层。气象数据见图1。

图1 气象数据

4.4 模型主要参数设置

4.4.1 预测网格

一般臭气的影响范围在100 m,本次评价范围是以本项目排气筒为中心点,边长1 000 m 的矩形区域。预测网格的设置:X 方向为[-500,500],步长20 m,Y 方向为[-500,500],步长20 m,即距离本项目厂址为中心点500 m 内的网格间距取20 m,单位网格面积400 m2。

4.4.2 建筑物下洗

考虑评价范围内建筑物下洗,最高建筑物高60 m。

4.4.3 干湿沉降和化学转化

不考虑干湿沉降及化学转化。

4.4.4 预测点选取本次评价选取预测范围内的环境空气保护目标和主要网格点为预测点进行计算。

4.4.5 预测因子

本次预测因子为臭气质量浓度(评价标准20 mg/m3)。

4.5 预测结果

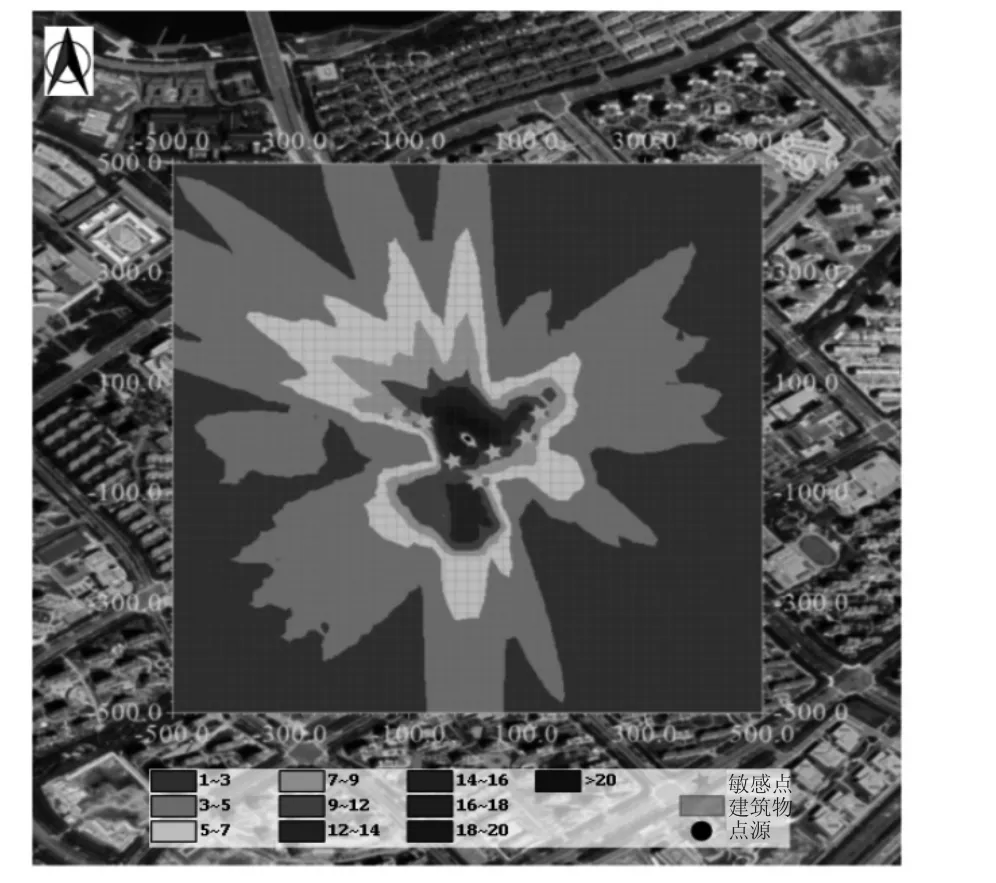

因居民区存在建筑下洗,排气筒下风向存在落地浓度大于20 mg/m3情况(即臭气浓度大于20),受影响最严重的区域落地浓度在20~30 mg/m3之间,最远距离超出厂界60 m。各点最大值预测结果等值线分布见图2。

图2 各点最大值预测结果等值线分布示意

通过预测并对比表1,落地浓度在4~20 mg/m3时,可得出无臭的预测结果;21~112 mg/m3时,可得出能稍微感觉出极微弱臭味的预测结果;113~618 mg/m3时,可得出能勉强辨别出臭味的预测结果;619~3 375 mg/m3时,可得出明显感觉到有臭味的预测结果。

5 结论与建议

通过预测可以得出,15 m 排气筒臭气浓度为1 000,低于GB 14554—93《恶臭污染物排放标准》中15 m 排气筒臭气浓度允许排放量2 000,在达标排放的情况下,仍然存在下风向敏感点臭气浓度超出20 的区域。在敏感点能感觉出臭味,对于环境影响评价工作而言,需对建设项目提出进一步削减源强或设置大气防护距离的建议,以避免对敏感点的影响及可能引发的环保投诉。

通过对臭气浓度的量化,可实现对敏感点臭气浓度的预测和评价,本文提供的方法和步骤对实际环境影响评价工作具有参考意义。