粮食生产保障立法面临的复杂关系分析

穆中杰,张 晨,胡 瑞

(河南工业大学 粮食政策与法律研究所,河南 郑州 450000)

七十二行农为首。“三农”问题一直是党和政府工作重中之重。抓农业农村工作,首先要抓好粮食生产[1]660。当前我国粮食生产领域面临的形势:一方面,经过中华人民共和国成立初期的土地改革、1978年以来实施的系列强农富农惠农政策,粮食综合生产能力不断巩固提升,2018年粮食产量6 579亿kg,比1949年增长4.8倍,年均增长2.6%;人均粮食产量472 kg,比1949年增长1.3倍,守住了国家粮食安全底线[2],实现了温饱型粮食安全。另一方面,粮食生产面临着一系列严峻挑战。耕地数量和质量呈双降趋势,备用耕地几乎没有,保障粮食种植面积困难重重,科技支撑能力滞后于现代农业发展需要,粮食生产经营设施基础薄弱,风险防范能力脆弱,并且种粮比较收益偏低,种粮队伍积极性不高且力量偏弱,国家粮食安全隐忧重重[3-5]。从更深层次来讲,当代中国粮食生产保障立法面临着如下矛盾亟待解决。

1 粮食生产相关主体之间的关系

粮食安全保障立法所涉法律关系较为复杂,既有行政主体之间的纵向行政法律关系,又有民事主体之间的横向民事法律关系。有时甚至可以说,两种法律关系纵横交错、相互交织。仅就粮食生产而言,不同利益主体对于经济、社会、生态等效益目标均有追求,但又各有侧重。对于中央政府来讲,实现国家粮食安全的社会效益目标是其首要目标,而其采取激励和监管粮食生产措施,实现较好的经济效益是次之目标;对于地方政府来讲,无论是开展产销合作还是自主生产,由于隶属关系和政治大局要求而不得不虑及社会效益,实际上更倾向于追求经济效益;对于粮食生产者(本文指以种植粮食为主要业务的自然人、法人和其他组织,包括种粮农民、家庭农场、农民合作社等)来讲,经济效益无疑是其追求最重要的、甚至是唯一目标,社会效益实现只是一种客观效果;对于粮食消费者来讲,能够买到物美价廉的粮食是其唯一追求,至于粮食是国内生产还是国外进口并不重要,粮食生产所涉的这三种效益似乎与他们关系不大。至于生态效益,由于其不是显性目标,只有富于历史责任感的政府才会对其特别重视,成为其主动追求目标,其他相关主体不会将其列为主动追求目标。

基于相关主体对经济效益、社会效益和生态效益的目标追求,认为粮食生产领域最核心的关系是政府和粮食生产者之间的关系,它们之间的关系可以归纳为“要粮”与“要钱”的关系。粮食生产者的经济诉求能否得到满足直接关系到国家粮食安全是否有保障。在社会主义市场经济体制条件下,“低价收购”“无偿调拨”等计划经济手段已经不具有可持续性,可行的方式是尊重市场主体的诉求,按照市场方式来取得粮源。因此,中央政府和地方政府投入、补贴就变得必不可少,而粮食生产者只有在获得较好的经济效益情况下,才会主动去种粮,履行供粮、供合格粮的义务。否则,粮食生产者的种粮积极性将会受到挫伤,最终损害的是国家粮食安全。习近平总书记指出:“出去的不愿回乡干农业,留下的不安心搞农业,再过十年、二十年,谁来种地?农业后继乏人问题严重,这的确不是杞人忧天啊!”[1]678“谁来种地”成为中央决策层关注的重点问题,充分证明政府“富裕农民、提高农民、扶持农民”[1]677-680的措施和力度不够,粮食生产者的经济诉求没有得到很好的满足。

2 种粮面积硬要求与土地经营自主权之间的关系

长期以来,党和政府对粮食生产均有稳定粮食播种面积的“硬要求”。早在20世纪50年代,国务院就有耕地面积“硬指标”要求,“五年计划规定扩大耕地面积257.9万hm2,是最低的指标,必须尽可能地用各种办法超过这个数字。”[6]为了保证多产粮,毛泽东同志提出“田头地角,零星土地,谁种谁收,不征不购”[7]。实践表明,在计划经济体制下,这种“硬要求”通过行政命令的方式是能够落地实现的。

改革开放以来,特别是建立和完善社会主义市场经济体制以来,这种“硬要求”越来越受到农民土地经营自主权的约束和挑战。以全国第一小麦生产县河南滑县落实上级有关粮食播种面积的“硬要求”为例,2019年中央一号文件提出:“毫不放松抓好粮食生产,推动藏粮于地、藏粮于技落实落地,粮食播种面积稳定在1.1亿hm2。”2019年中共河南省委一号文件明确更加细化落实“硬要求”:“力争优质小麦面积达到90.0万hm2、优质花生面积稳定在146.7万hm2、优质林果达到96.7万hm2左右”。2019年滑县人民政府工作报告进一步以文件落实分解指标:“力争优质专用小麦单品种成方连片种植达到0.7万hm2、优质花生种植达到2.3万hm2,将玉米种植面积压减至7.3万hm2以下;扩大红薯面积达到0.1万hm2”。从形式来看,从中央到地方均有文件明确要求,粮食种植面积“硬要求”落地问题应该不大。但问题的关键在于,这些文件上的土地数字最终要体现在农民的田间地头。我国《农村土地承包法》第17条和第18条规定承包方在履行维持土地农业用途义务的基础上,有权自主组织生产经营。这样,种粮面积“硬要求”最终落地到农民田间地头的时候出现了问题,农民承包的土地不用来种粮(比如用来种菜等)怎么办?谁有权行使有关强制措施?采取有关强制措施的法律依据又是什么?

3 粮食生产高成本与种粮收入低效益之间的关系

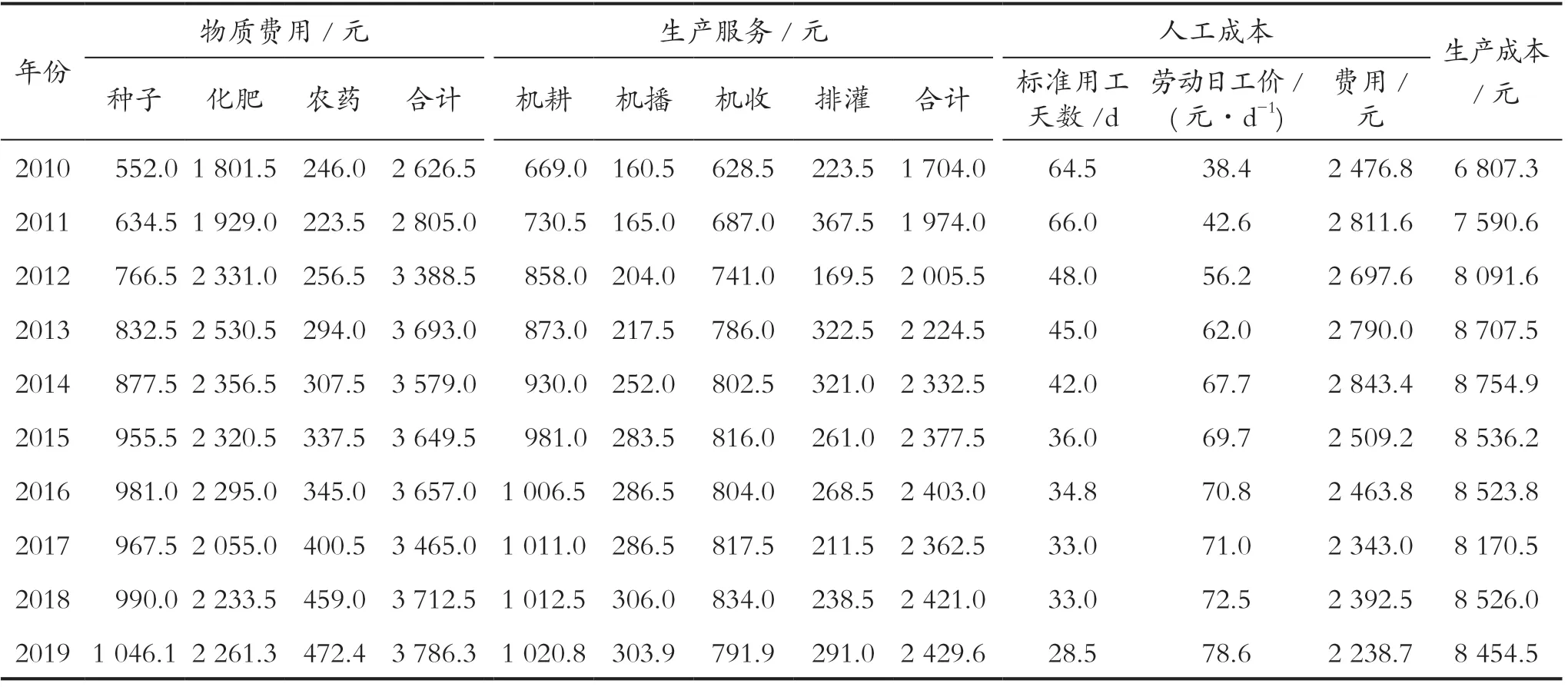

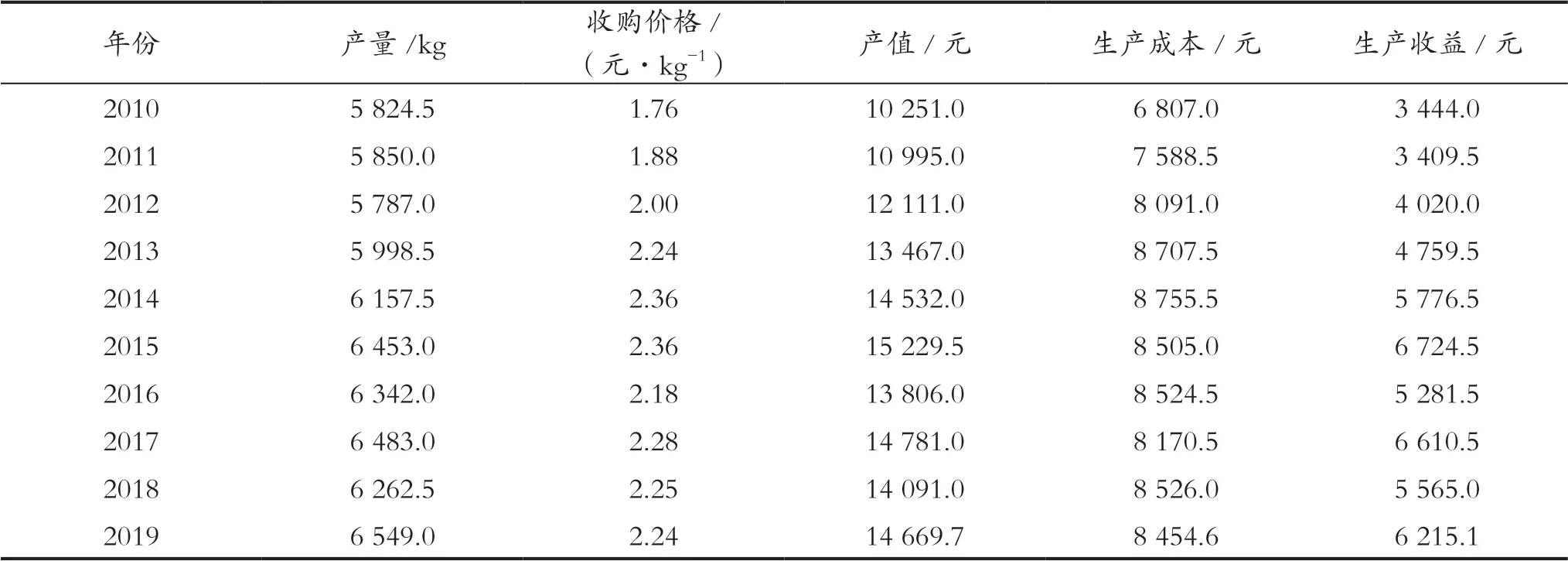

粮食生产成本的高低有两个参考尺度:一是国外粮食生产成本,二是种粮比较收益。两者相比,种粮比较收益于粮食生产成本而言更具有直接的参考价值,它直接关联到粮食生产者种粮积极性的高低。以2010—2019年河南省小麦每公顷均成本收益为例(见表1、表2),在这10年间,每年平均每公顷生产成本约为8 213.0元(最高年份为2014年的8 755.5元),每年平均每公顷产值约为13 393.3元(最高年份为2015年的15 229.5元),每年平均每公顷生产收益约为5 180.6元(最高年份为2015年的6 724.5元);近5年,该3项依次为8 436.1、14 515.4、6 079.3元。尽管与10年间每年平均每公顷的生产收益和生产成本相比,近5年二者均在增加,如果按每个农户拥有0.67 hm2耕地来计算,半年收入也才4 053元,与到城镇务工经商或城镇居民相比,种粮收入相差甚大[8]。

表1 2010—2019年河南省小麦每公顷均生产成本

表2 2010—2019年河南省小麦每公顷均成本收益

就全国情况而言,据国务院发展研究中心农村经济研究部副部长张云华指出:2015年,中国玉米、稻谷、小麦、大豆、棉花等主要农产品公顷均总成本分别为16 255.8、18 031.8、14 764.5、10 120.6、34 326.6元,分别比美国高出56.05%、20.82%、210.42%、38.44%、222.84%。中国农业迈入“高成本”时代,农业生产效率与国际竞争力相对下降,进口农产品增加[9]。而国家的政策取向仅仅是“稳定种粮农民补贴,让种粮有合理收益”(2020年以前政策取向为“保障农民种粮基本收益”),因此粮食生产高成本而种粮收入低效益矛盾交织的直接结果是没有人愿意从事粮食生产。要解决“谁来种粮”的问题,必须妥善解决粮食生产高成本和种粮收入低收益这对矛盾,让农民不再因为经济收益而没有体面。

4 抢收抢种文化传承与农业机械推广之间的关系

抢收抢种文化在我国源远流长。在农业机械尚为新鲜物件的年代,每年麦收秋种季节,种粮农民一方面忙着收割麦子,披星戴月守候在地头,在天刚亮的时候就已经割倒了大半亩麦子,趁着麦子还带有“潮气”就急匆匆地拉到了麦场里,开始打晒环节;另一方面,拉麦车返回地里时,车上装载的是秋粮种子、播种耧以及所需的化肥等农资,在刚刚收割完毕的麦田里播下了秋天的希望(有的秋粮需要麦垄点种)。这期间的一日三餐,多是家人把饭菜送到田间地头。俗话“麦子上场,小孩儿没娘”正是抢收抢种文化的真实写照。但是,近年来,抢收抢种文化随着农业机械的推广逐渐异化,其承载主体逐渐由政府和种粮农民的共振演变为政府的独角戏。

据笔者参加的有关粮食经纪人队伍调查[10-11],每当麦收(稻收)季节,农机服务提供者把粮食从地里收割完毕,粮食经纪人在田间地头就直接把粮食拉走,在此期间种粮农民只是把地块交代清楚。如果和粮食经纪人比较熟悉,种粮农民甚至连地头都不去,直接由其收割运输结账了事。在天气正常的情况下,这种方式影响微乎其微,但如果突遇冰雹、大风等极端天气,庄稼会因来不及收割而给种粮农民带来严重损失。在问及种粮农民为何不再抢收的原因时,种粮农民几乎都这样解释:主要依靠农机服务来收割庄稼,一会儿就可以收割完成,遇到极端天气的概率太小了;万一遭受损失,市场上也不会缺粮食,更何况这个损失可以靠打工来弥补。该情况表明,随着农业机械化的推进,抢收抢种逐渐停留在政府文件要求层面,而种粮农民这一最终落实主体已经淡化许多了,粮食安全存在着潜在的威胁。习近平总书记指出:“农耕文化是我国农业的宝贵财富,是中华文化的重要组成部分,不仅不能丢,而且要不断发扬光大。”[1]678尽管2021年中央一号文件提出“开展耕读教育”,但在实施“藏粮于技”战略背景下,如何传承抢收抢种等农耕文化已经成为迫切的现实问题。

5 农业走出去与应对措施少之间的关系

推动农业走出去对于保障国家粮食安全具有重要的战略意义。但迄今为止,农业走出去仍然存在着诸多困难和挑战,并且缺少有效地应对措施。国内因素主要涉及两个方面:一方面,“走出去”企业自身存在能力缺失的“短板”,比如企业多为融资能力弱、应对风险能力差的中小企业,不仅缺少“走出去”所需要的各类综合性人才,而且企业在技术应用上缺少自主技术研发推广平台,相互之间存在着竞争无序的情况;另一方面,政府有关配套完善的支持政策没有跟上,促进农业“走出去”的信用担保制度、保险制度、海外农业直接投资制度等方面尚有待完善,政府与“走出去”企业缺乏有效的结合机制。

国外因素主要涉及硬件和软件两个方面。硬件方面,东道国仓储物流等基础设施比较薄弱,致使交通成本昂贵;软件方面是主要制约因素,比如东道国对国外农业投资实行保护性政策,对于购买土地或者并购企业有诸多限制,对于国外农业投资者在本国的用工有诸多限制,甚至有的东道国由于政局不稳致使政治风险较大。特别是新冠肺炎疫情发生以后,“双循环”战略格局已经成为今后很长一段时期的被动选择,农业“走出去”的风险还面临着健康威胁。迄今为止,仅有西安爱菊集团等少数企业较为成功地“走出去”,为更多企业“走出去”提供了经验借鉴。习近平总书记指出:“推动农业走出去,要充分研判经济、技术乃至政治上的风险,提高防范和应对能力”[1]677。粮食生产保障立法应该为支持农业“走出去”提供制度支撑,从而为相关企业获得支持或者救济提供法律依据。

6 结 语

粮食生产保障立法要处理的关系较为复杂,除本文重点探讨的粮食生产相关主体、种粮面积硬要求与土地经营自主权、粮食生产高成本与种粮收入低效益、抢收抢种文化传承与农业机械推广、农业走出去与应对措施少等几个主要关系外,还有粮食生产条件的有限性与粮食供给的持续性、粮食生产持续丰收与粮食供求结构失衡等关系需要结合粮食流通安全保障立法斟酌处理。