从经验到证据的临床针灸医学

——现代针灸疗效研究方法探讨(三)

魏 辉,巩昌镇,田海河,4,王伊明,刘保延,朱 兵,梁繁荣,金观源,李永明,潘卫星,韩松平,樊 蓥,何 崇,王德辉,4,冷三华

(1.全美中医药学会,美国 佛罗里达州 33778;2.美国中医校友联合会,美国 佛罗里达州 33778;3.美国中医学院,美国 明尼苏达州 55113;4.世界中医药学会联合会,北京 100101;5.美国德克萨斯州达拉斯市中医针灸诊所,美国 德 克萨斯州 75287;6.中国中医科学院,北京 100700;7.中国中医科学院针灸研究所,北京 100700;8.成都中医药大学,四川 成都 610075;9.国际系统医学研究所,美国 威斯康星州 53222;10.美国中医药针灸学会,美国 纽约 10016;11.霍华德休斯医学院珍妮亚研究院,美国 弗吉尼亚州 20147;12.北京大学神经科学研究所,北京 100083;13.美京中医中心,美国 弗吉尼亚州 22182;14.俄亥俄州立大学,美国 俄亥俄州 43221;15.妙手针灸理疗,美国 纽约 10002)

王德辉(全美中医药学会,美国中医校友联合会,俄亥俄州立大学):疗效是中医的生命。从事中医针灸的人,对中医针灸的临床疗效体会良多,深信不疑。但正统的西医很少有人相信中医针灸的理论,对针灸的临床疗效持怀疑态度。这里的最大问题就是我们缺乏有力的临床疗效证据。关于针灸疗效的临床研究论文虽然已经发表了很多,但一直是在“有效”和“无效”之间争论。导致针灸临床研究结果显示针灸无效的原因有很多。但很大部分原因也许是对针灸发挥效应的方式理解或重视不够,对影响针灸疗效的因素考虑不全,在实际临床研究中,过多地专注于针灸的生物医学效应,忽略了产生针灸疗效的非生物医学因素,使针灸临床疗效明显降低。

针灸疗法是一种非药物治疗方法,其作用主要通过最大限度调动机体的自身调节能力而发挥。针灸疗效的实现是一个复杂的过程,既有生物医学因素,也有非生物医学因素。针灸的作用是立体的、全方位的。王伊明老师在其文章中详细总结了影响针刺疗效的众多因素,尤其是软因素(非生物医学因素)的提出,对还原针灸临床实际很有帮助。总的来说,软因素(非生物医学因素)在针灸治疗中占的比重比西医治疗要高。在临床实际中,针灸的治疗又是个体化治疗。个体化的治疗要求医生根据每个患者的情况,不断调整治疗方案,这与将干预因素固定后比较疗效的现代疗效评价体系相矛盾。如何在针灸临床研究中,考虑影响中医针灸效果的因素,使研究既要符合科学体系和国际惯例,又要体现中医特色,确实是一个挑战。下面谈谈自己一些初浅的想法。

(1)选择优势病种。针灸可以治疗很多的疾病。根据《现代针灸病谱》[1],针灸可以治疗461种病症。是不是针灸对这461种病症,效果都很好呢?不一定。所以,作为针灸临床研究,病种的选择必须考虑针灸的适应证。需要选择大家公认的临床效果相对比较好的优势病种,从易到难,逐渐深入。临床研究中选择的病种一定要有明确公认的诊断标准。

(2)针灸处方正确。针灸处方需要由有丰富临床经验的医生来讨论和确定,保证处方符合理论,取穴正确,最好是有规范化的治疗方案,有利于临床研究的规范和实施。取穴正确是取得疗效的第一关。如果这一步不正确,疗效自然要受影响,得出的研究结果就不客观,就无法说明针灸的真正疗效。

(3)针刺手法得当。针刺手法很多,不同的医生使用的手法则是因人、因病而异。临床研究应该设定一种基本手法。这种基本手法由专家共同讨论确定。参与研究的医生要有丰富的临床经验,要有短暂的培训,掌握临床研究中规定的针刺手法。针刺强度因人、因病而异,以患者舒适为度,使患者心身放松。

(4)治疗时间适当。针灸是通过调动机体的自身调节能力而产生治疗作用的,这个过程需要时间。这是为什么针灸需要多次治疗,针灸治疗是以疗程来进行。每一种病症的治疗,取得最佳疗效所需的治疗时间是不一样的。所以,疗程的制定因病症而定,一定要适当。同时,还要有符合治疗规律的适当的治疗频率。要给针灸治疗足够的时间、足够的刺激量来发挥最大的治疗作用。

(5)对照选择恰当。针灸对照方法的选择需要考虑与针灸效应发挥方式的相似性。“假针灸”不是完全无效的空白治疗方法。选择随机对照是临床研究的基本要求。但针灸操作方式的非隐蔽性,存在患者对医生和治疗方法的喜好性,所以,随机过程也有可能产生正反两方面的影响。好的对照组的选择不容易,恰当的对照才能有好的比较。

(6)多个中心参与。针灸临床研究,在循证医学原则下,开展大规模、高质量的多中心临床试验。参与研究的中心可以在中国、在美国,或在多国。多中心研究更能够得出可信的结论,这样的临床研究结果更容易被接受。

(7)主流机构参与。针灸在国外要进入主流医学,更需要主流医学机构来参与研究。这是针灸进入主流的重要途径。2019年3月美国7家主流医学机构共同申请了美国NIH“针灸治疗老年性腰痛的临床研究”课题。这是美国史上第一次由这么强大的阵容,由西医和中医共同来申请针灸临床研究课题。这反映了美国主流医学机构对针灸研究的兴趣。

(8)理想真实并存。在针灸的临床研究中,我们应该尽量考虑影响针刺效果的多种因素,进行真实世界的针灸临床研究。但在严格限制条件下的“理想世界”的针灸临床随机对照试验(RCT)的研究也必须有。至少现在,RCT是公认的研究方法。

(9)再现临床实际。针灸疗效的产生与多种因素有关,除了针刺本身产生的生物医学效应,还与社会、自然、心理等因素有关。临床研究要真正全面地反映针刺的效果,就需要把针刺产生的生物医学效应以外的非生物医学因素产生的效果加进去,才是真正的针灸的临床治疗效果。要达到这个目的,只有在真实的临床实际中开展科研,才有可能实现。因此,如有可能,在常规医疗条件下,开展科研活动,再现临床实际,发挥针灸的优势和特色。其实,针灸的实效性研究(pragmatic study)也有不少,2019年美国NIH的“针灸治疗老年性腰痛的临床研究”课题,就是实效性随机试验。

(10)发高质量论文。在国际知名杂志上发论文,尤其是西医的杂志,产生的影响会很大,研究的结果也更容易被主流医学接受。刘保延主席2016年在美国《内科学年鉴》(Annals of Internal Medicine)发表用电针方法治疗难治性的功能性便秘的论文;2017年在《美国医学会杂志》(The Journal of the American Medical Association,JAMA)发表用电针治疗女性压力性尿失禁,减少漏尿量的随机性试验论文,影响很大,进一步提升了针灸临床研究的质量和水平。

总之,设计合理的方案,进行大规模的临床研究,得出客观的结果,证明针灸的疗效,针灸就会顺理成章地进入主流医学。以上是我的一些初浅的不成熟的想法,敬请批评指正。

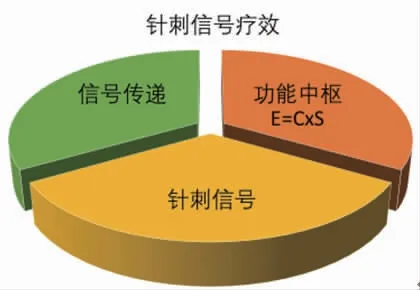

冷三华(妙手针灸理疗):在我看来,影响针刺疗效的因素包括针刺信号引起的疗效和非针刺信号引起的疗效,也就是说,针刺的疗效既包括针刺引起的疗效,也包含在针刺过程中伴随发生的与针刺无关的疗效。

无高度的点状符号依然保留了二维数字地形图的点样式,例如控制点、各种井盖以及高程点等。这些符号本身是没有高度的,但作为三维数字地形图的地理要素,是有高程值的。绘制无高度的点状符号时,可直接引用二维数字地形图的符号,且都是不依比例尺的地物符号。

(1)针刺信号引起的疗效起主导作用。针刺信号引起的疗效受针刺产生的信号、针刺信号的传递和中枢功能区的状态3个方面的影响。(见图1)研究表明,在采用麻醉药局部麻醉针刺部位的情况下,针刺的作用消失。这提示针刺产生的信号在针刺效应中起着主导作用。

图1 针刺信号引起的疗效

1)针刺产生的信号。针刺可以产生机械刺激信号,通过引起组织损伤释放化学成分而产生化学性信号。这些不同的信号通过以激活不同的感受器而激活相应的神经通路,进而激活相应的中枢功能区。不同的针具针刺造成的组织损伤程度不同;针刺不同的部位、层次造成的组织损伤也不同;采用的针操作不同,产生的机械刺激、组织损伤也不同;针刺持续的时间不同,产生信号的累积量也不同。因此,上述因素都会影响针刺产生的信号,从而影响针刺的疗效。

①针刺工具影响产生的信号。铍针、针刀产生的组织损伤比毫针大,从组织释放的化学性物质量大,机械损伤本身产生的信号量也更大。②针对敏感点所在的部位及其组织的层次针刺,能够更精准地激活相应的功能中枢。③针刺操作。针刺操作影响针刺产生的机械刺激量、机械损伤程度,从而影响针刺的信号。④针刺时间。针刺持续时间不同,产生的针刺累积量不同。

2)信号的传递。针刺产生的刺激通过局部感觉神经的感受器转化成电信号,这些信号通过传入神经传递到中枢功能区才能产生疗效。影响针刺信号的传递,就会影响针刺的疗效。根据疼痛的闸门机制,激活粗神经会阻断细神经(C神经、Aδ神经)信号的传递。Aβ神经是粗神经,在组织张力增高的情况下会激活Aβ神经,继而阻断细神经的传入。

①机体体位对针刺信号传递的影响。针刺体位会影响Aβ神经的激活程度,从而阻断或者开放C神经、Aδ神经的传入。②精神放松对针刺信号传递的影响。精神放松的情况下,肌肉处于放松状态,Aβ神经处于沉寂状态,C神经、Aδ神经通路开放,有利于针刺信号的传入。③其它因素对针刺信号传递的影响。药物(比如麻醉药、止痛药)可以影响针刺信号的传入。

3)中枢功能区的状态。大部分中枢功能区居于脑。不同体质的人,不同的季节、时间,不同的疾病条件下,各个中枢功能区的状态不同,对传入的信号产生的反应也会不同。在针刺达到最大疗效前,通过中枢功能区产生的疗效与到达该功能区的信号呈正相关,疗效达到最大以后,增加刺激量不会再增加疗效。疗效公式:E=C·S。E:疗效;C:中枢功能区的灵敏性;S:传导到中枢功能区的信号总量。

(2)非针刺信号产生的疗效同时发生。非针刺信号产生的疗效包括自愈效应、安慰效应和其它效应。

1)自愈效应。很多疾病都有自愈性,在针刺治疗疾病过程中,自愈常常自然发生,它与针刺无关。但是,针刺常常增强了机体的自愈能力,这部分大于自然自愈的效应,是针刺的结果,属于针刺的疗效。

3)其它效应。在针刺期间,针刺对疾病的发展产生影响。但患者生活中的很多其他因素也会产生影响。如果产生与针刺效应相反的影响,就是负效应;如果产生与针刺效应相同的影响就是正面效应。如果针刺和另外一个正效应因素产生大于两者单独的效应,就是协同效应;如果针刺和另外一个正效应因素产生的治疗效应不超过两者单独效应,该因素对针刺来说,就是屏蔽效应。

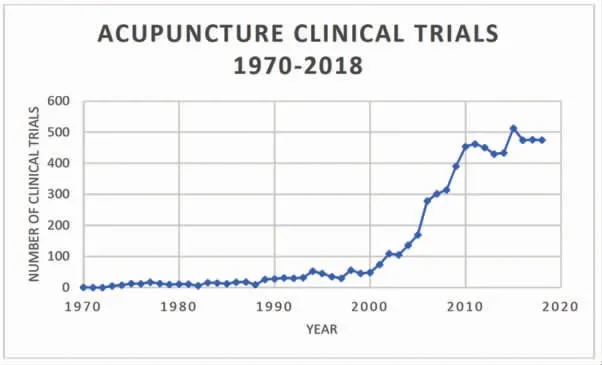

巩昌镇(美国中医学院院长,美国明尼苏达中医协会会长,全美中医药学会副会长、教育委员会主任):我在美国针灸教育一线工作了20多年,亲眼见证了近30年针灸医学的教育、临床、研究的巨大变化。虽然经典针灸理论与临床在针灸教育和大部分个人诊所仍然占据着主导地位,但是作为医学的针灸正在经历着从以经验为基础的一个古典系统向以证据为基础的现代针灸快速过渡。这种过渡的支持因素就是大量的针灸临床试验研究证据和针灸机理研究的出现及西医医院对现代针灸的广泛接纳。现通过几张图表来说明针灸临床试验研究证据这一重要动态因素的变化。

(1)数据来源如何?过去几十年全世界的针灸研究者和临床医生积累了大量的针灸临床研究数据。这些数据是通过临床对比试验研究和针灸机理的研究实现的。将通过Pubmed搜索到的针灸临床试验研究做成趋势图,表明针灸临床试验研究从2000—2015年的15年间出现了井喷式的增长,从每年只有50项研究增长到每年近500项研究。这些研究来自全球各个主要国家和地区。(见图2)

图2 全球针灸临床试验研究趋势

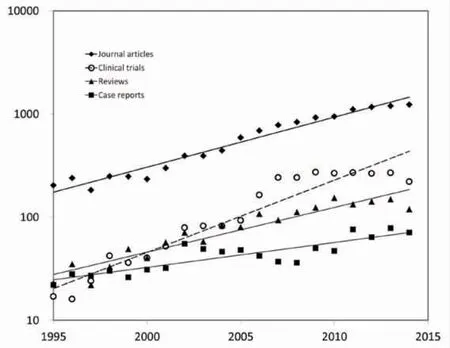

2016年的一项研究[2]对1995—2014年20年间生物医学研究、整合医学和中医的研究、针灸研究3类研究增长率进行了比较。结果表明针灸研究的增长率远远超过现代医学研究的增长率。其间,生物医学的研究文章年增长率是4.5%,而针灸研究文章的年增长率是10.7%。当然起点不是从零开始,而是从有一定基数的1995年开始。(见图3)

图3 1995—2014年生物医学研究、整合医学和中医的研究、针灸研究的增长率[2]

(2)我们获得了哪些数据?研究[2]表明,从1995—2010年的15年间,针灸的临床试验研究、系统评估研究和病例研究报告文章都出现了持续高速增长,2010—2014年的5年间平稳并且略有下滑。(见图4)

图4 1995—2010年针灸的临床试验研究、系统评估研究和病例研究报告增长率[2]

关于研究的疾病类型,在30种针灸临床最常见病症中,主要为疼痛症状的针灸临床研究,占所有研究的38%,其次是肿瘤(4.3%)、关节炎(4.1%)、中风(3.7%)、孕产(3.6%)[2]。(见图5)

图5 针灸临床研究的疾病类型分布[1]

(3)数据来自哪里?2017年的1项研究[3]表明,从1988—2015年的28年间共产生了7450项进入科学索引的文章。其中,中国和美国在1988—2015年发表的针灸研究文章占27.9%和22.0%[3]。

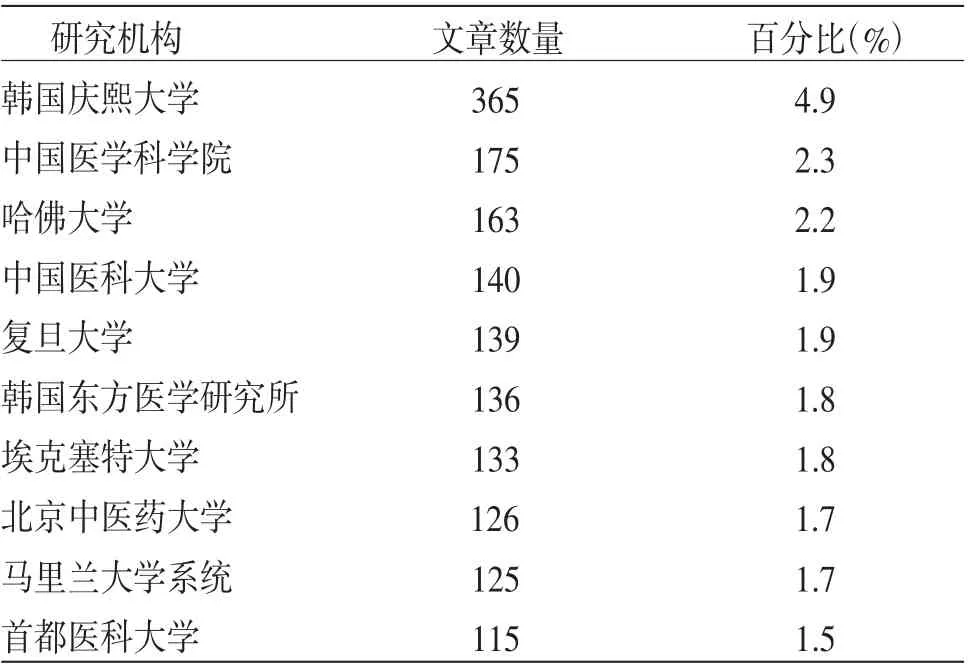

表1是1988—2015年世界上前10名针灸研究单位对针灸研究的贡献。韩国庆熙大学、中国医学科学院、美国哈佛大学作为针灸研究的最大贡献者,占据着前3位的位置[3]。

表1 1988—2015年世界上前10名针灸研究单位发表文章数[3]

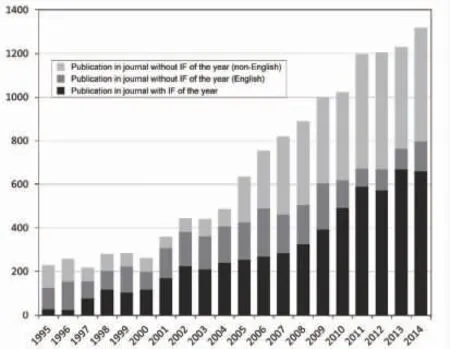

(4)数据的质量如何?虽然影响因子是一个相对统计量,但是影响因子已经变成了一个国际上通行的期刊评价指标。影响因子不仅是一种衡量期刊有用性和显示度的指标,而且也成了衡量期刊的学术水平,乃至论文质量的重要指标。在这里分享3个图表,均来自其他作者的研究。图6统计了1995—2014年针灸研究文章中带有影响因子的所有文章、没有影响因子的英文文章、没有影响因子的非英文文章数。从1995—2014年,带有影响因子的针灸研究文章从1995年的不足20篇增长到2014年超过600篇[2]。

图6 1995—2014年带有影响因子的所有文章、没有影响因子的英文文章和非英文文章发表数[2]

图7统计了发表针灸研究文章从1995年到2014年影响因子的动态变化,影响因子从1995年的1.0左右增长到2011年的2.7左右,之后略有回落[2]。

图7 1995—2014年发表针灸研究文章的影响因子变化[2]

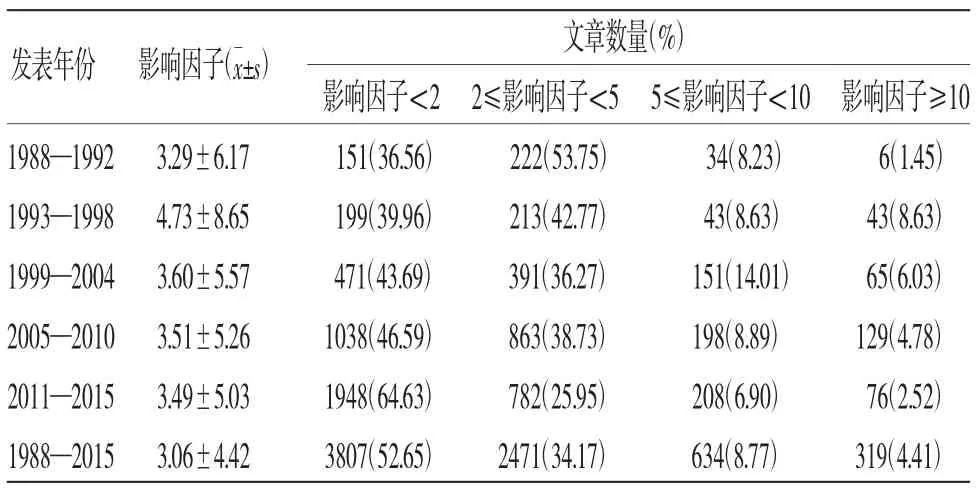

表2记录了针灸研究文章的影响因子从1988—2015年间28年的变化,该表按照影响因子<2、2≤影响因子<5、5≤影响因子<10、影响因子≥10分成四类。影响因子<2和5≤影响因子<10的两类持续高速增长,影响因子≥10的一类从1988—1992年6年间的6篇增长至2005—2010年6年间的129篇[3]。

表2 1988—2015年针灸研究文章的影响因子变化[3]

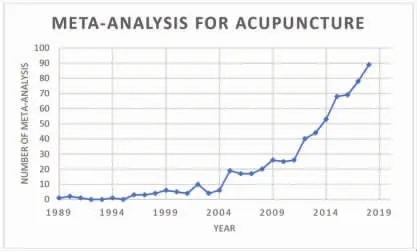

(5)崛起的针灸荟萃分析。荟萃分析实现了在全球范围内收集对某一疾病针灸疗法的不同样本、单个临床试验的结果,对其进行系统评价和统计分析,获得更加客观、科学的结论。根据Pubmed收集的数据,第一个荟萃分析出现在1989年,在之后的15年里,每年的荟萃分析保持在10个以内。从2005年开始,荟萃分析进入了针灸研究发展的新阶段,每年增加的数量出现突变,持续快速增长,2018年一年之内出现了89个荟萃分析。(见图8)

图8 1989—2018年针灸荟萃分析文章数

(6)这些数据为针灸做了什么?我最近发表的几篇论文总结了20世纪最后10年德国针灸研究者做的一系列针灸临床研究[4-11]导致的对针灸临床诊疗所带来的一系列思考,以及针灸学者们提出的对针灸临床有指导意义的模型和理论。这些都是临床试验数据所带来的结果,其中包含3个例子。

1)针灸试验合作委员会(Acupuncture Trialists'Collaboration)的系列报告[12-17]。即使多个单独临床试验在试验组和对照组之间没有差异或者差异很小,但是这些针灸临床试验研究荟萃分析显示差异显著。针灸或针灸师的不同风格不是针灸疗效发生决定性的因素。任何刺进皮肤的针灸不能设为对照组的假针灸。年龄、性别、疼痛时间、疼痛程度、精神紧张5个要素中,只有疼痛程度是影响针灸效果的唯一因素。

2)李永明的气球模型[18]。李永明的自愈效应、心身效应、安慰剂效应、泛穴效应、特穴效应的5层次气球模型建议不同治疗强度、不同治疗手段的交替混合使用;这一模型基于美国针灸临床的现状,解释了针灸临床试验研究中出现的不按照经典针刺程序的针灸也产生优于常规治疗的临床疗效,没有经络理论指导的针灸仍然有效,不使用经典穴位的针灸仍然有效,不使用经典刺激方法的针灸仍然有效,不使用经典针灸配穴方法的针灸仍然有效;这一模型对按照经典理论指导下的针灸和没有理论指导的微小针刺干预在统计学上没有显著差异也做出了解释和回答。

3)冷三华的疼痛经络逆向刺激疗法[19]。冷三华的C神经网络逆向刺激模型使临床试验中看似矛盾的结果合理化。C神经网络逆向刺激模型是一个协调现代临床试验数据和经典针灸技术的模型。C神经网络逆向刺激模型要求用正确的五体触诊技术定位动态穴位可以解决那些临床试验困境并提高临床效果。临床试验中没有统计学差异一些试验是因为使用了教科书和国际标准里的静态标准取穴[4-6,8-9,11],而表现出显著统计学差异的针灸临床试验研究是因为采用了动态取穴[7,10,20]。这些动态取穴正是经典著作早已强调的被后世遗忘的五体触诊原则,并且由现代的C神经网络逆向刺激模型原则获得解释。

(7)我们还需要什么样的数据?一般来讲,数据、信息、知识、技术之间存在着一定的关系。1)数据的组织阶段:在这一阶段,把事物按照某种可以测量的度量而获取的原始记录,测量仪器的实时记录和人的认识都会产生这些数据,某种数据处理系统也会从事物发生变化的实时数据的数据源进行采集和组织。2)信息的创造阶段:在这一阶段,信息根据我们的目的进行加工而生产出来。根据对象、目的和加工深度的不同,获得的信息分为不同层次。3)知识的发现阶段:知识是我们对获取或积累的信息进行系统化的提炼、研究和分析而形成的知识,以精确地反映事物的本质。4)技术的产生阶段:利用产生的新知识产生新技术或者对原有的被忽视的技术重新发现它的价值并且加以利用,或者对一些原有的技术进行改造,也可能改造或者放弃。

几十年来的针灸医学的变化也在进入符合这些规律的路线。数据、信息、知识、技术的这一基本规律完全适用于我们的上述分析。针灸试验合作委员会的系列报告对传统的诊疗技术重新审视,气球模型提出了不同治疗强度、不同治疗手段的交替混合使用,并且得到了数据的支持。C神经网络逆向刺激模型从数据暴露的问题中挖掘出了经典著作中被抛弃了的诊疗技术。我们希望50年以来的及将来更多的针灸临床试验研究,以及针灸机理实验研究能够按照数据、信息、知识、技术发展的基本规律更加丰富临床针灸医学。