东道国政治不确定性对中国OFDI的影响

——基于“一带一路”国家领导人选举的实证研究

蔡庆丰 徐振锋 吴冠琛 邹睿杨

(厦门大学,福建 厦门 361005)

一、引言

“一带一路”倡议是新时期我国扩大对外开放的重大举措和经济外交的顶层设计,旨在协同世界各国齐发展、同命运、共繁荣。倡议覆盖亚非欧三大洲的65个国家、130多个主要城市、90多个国际重要港口。据商务部统计数据显示,2020 年中国在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资达177.9 亿美元,占同期我国OFDI 总额的16.2%,与沿线国家新签合同额1414.6亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的55.4%。“一带一路”沿线国家已成为中国企业“走出去”的重点和热点地区。然而,中国在“一带一路”沿线国家的投资机遇与风险并存,东道国政治不确定性一直是中国企业“走出去”的重要风险因素。特别是,沿线国家以发展中国家为主,普遍存在社会局势稳定性差、法制水平低、民主程度低等问题。而企业在投资决策过程中往往更多考虑东道国经济发展潜力,容易忽视政治因素。但在实际运作中,政治风险对企业行为的影响通常更直接、更具毁灭性(谢孟军,2015)。例如,2014 年,希腊最大港口比雷埃夫斯港67%的股权原计划出售给中国远洋集团,次年该国新任总统上任后的第二天便叫停此项收购项目,直到2016 年该项目才被重新提上议程,产生巨大的时间成本。诸多案例表明,东道国政治不确定性对企业投资的影响不容忽视。

政治不确定性与经济发展、企业投资之间的关系历来是金融学研究关注的热点领域。陈艳艳(2018)认为可以从“政治动荡”和“政权更替”两个维度来衡量政治不确定性。政治动荡会增加人身财产损失的可能性,激化社会紧张情绪,导致投资成本激增,对企业投资具有负面影响(刘洪铎和陈晓珊,2018)。相比之下,东道国政权更替往往较为常见且影响会较为温和。政权更替通常面临两种情形:新领导人当选or原领导人连任,新政党执政or原政党执政。新旧领导人或新旧执政党由于执政理念、政策主张、政治诉求等方面的差异,由此引发的东道国政权更替有可能冲击外资企业的正常经营与投资,也会抑制中国对该国直接投资(姜建刚和张建红,2019)。东道国领导人换届对跨国企业直接投资的影响更为复杂,对于这个问题现有文献主要有三种观点:东道国领导人选举抑制跨国公司的对外投资行为(Julio &Yook,2013)、东道国领导人选举仅影响中国在发展中国家的直接投资,但在发达国家这一影响消失(王灏和孙谦,2018)、领导人选举对中国直接投资没有明显影响(宗芳宇等,2012)。由此可见,学者在东道国领导人选举及其对企业跨国投资(特别是针对我国)的研究尚未有统一的结论。那么,东道国领导人选举引致的政治不确定性通过哪些途径和机制作用于中国“一带一路”沿线国家的对外直接投资?领导人的选举结果差异引起不同程度的政治不确定性,是否会对中国企业的对外投资行为产生不同程度影响?中国资本如何应对东道国政治不确定性及如何进行风险防控等问题均有待进一步探讨。这些问题的研究和探讨,对于更好地推进“一带一路”倡议具有理论和现实意义。因此,本文在研究东道国领导人选举对中国“一带一路”沿线国家对外直接投资(OFDI)影响的同时,特别区分了领导人选举结果的影响,同时引入东道国制度环境进行异质性分析,并检验在东道国政治不确定性风险下中国资本的应对策略及“一带一路”倡议推进对中国企业对外直接投资风险敏感性的影响,进一步通过中介效应模型检验东道国领导人选举对中国OFDI的作用机理。

本文的边际贡献有以下几点:第一,与现有文献相比,本文不仅限于研究政府换届的政治不确定性,而是特别区分领导人选举结果的差异性影响,并探究东道国制度环境的异质性影响,更加系统深入地分析政治不确定性对中国OFDI 的影响。第二,本文不仅详细论述东道国领导人选举对于中国对外直接投资的理论机制,并进一步从政治稳定性、双边汇率波动、投资失败等三个方面检验东道国领导人选举对OFDI的作用机制。第三,本文探索东道国领导人选举当年对外直接投资减少后中国资本的应对策略。另外,检验“一带一路”倡议是否会影响中国企业对外直接投资的风险评估和风险敏感度。

二、理论机制与假设检验

(一)政治不确定性与对外直接投资

国家领导人在政府政策、国民经济、社会、文化发展等方面发挥重要作用。一般而言,国家宪法要求一国定期有序地进行领导人选举,以维持正常的政治秩序和政府功能。而国家政权更替期间,因为不同领导人的执政理念、政策主张不同,不同政党的政治诉求存在差异,政权更替可能冲击东道国现有经济政策和政治政策,引发政治不确定性。因此,一国政治选举期间往往是政治不确定性较高的时期。陈艳艳(2018)研究认为,东道国政治不确定性影响企业投资行为的理论基本可以分为递延期权理论和增长期权理论。前者认为,企业的潜在投资机会等同于一系列期权组合(Dixit &Pindyck,1994)。由于对外直接投资可逆性、可推迟性和沉没成本的存在(Pietra et al.1996),企业应当充分考虑在不确定性较高的投资环境中的沉没成本和资本调整成本,审慎投资决策,避免不可挽回的经济损失。因此,只有当投资的预期收益或等待的机会成本大于资本调整成本和沉没成本总和,企业才会在不确定性较高的环境中开展投资。国内学者研究表明,东道国政治风险显著抑制中国对外直接投资(孟醒和董有德,2015),企业将采取合资等投资风险较小的方式进入高风险国家(张宁宁等,2019)。增长期权理论认为,初始投资的成功可为项目投资者带来未来期间新的投资机会。在增长期权理论中,沉没成本不是主要的影响因素,企业在不确定环境中投资失败时可以及时止损,遭受有限的损失。而企业通过投资取得未来的投资机会,收益是没有上限的。因此,只要存在潜在的投资机会,并且当下的投资成本是企业所能承受的,企业便会开展投资行为。方慧和宋玉洁(2019)研究发现,中国企业在发展中国家的直接投资具有风险偏好和资源偏好的倾向。

(二)领导人选举与中国对外直接投资

东道国政治不确定性与中国对外直接投资的区位选择密切相关。国家领导人、政府对于企业投资行为的影响往往更加深刻直接。领导人的政策主张、对华态度(闫雪凌和林建浩,2019)、领导人任期(许陈生和陈荣,2017)均会对中国企业的对外直接投资产生重大影响。东道国政府与中国企业直接投资同样紧密相关,一方面,“一带一路”沿线国家具有丰富的资源储备和巨大的发展潜力,中国在沿线国家的直接投资容易招致资源获取的顾虑;另一方面,当前阶段中国对外直接投资(OFDI)仍以国有企业为主导,作为政府政策执行者,国企的投资行为容易招致东道国政府的严格审查。因此不同政党、不同领导人对于中国企业投资行为往往存在差异性看法。领导人在教育背景(Besley et al.,2011)、家庭籍贯(Roland &Ra⁃schky,2014)、履职经历等方面的差异,造成东道国领导人在经济发展方面的政策主张、政治立场不一致,因此,东道国政权更替无论表现为领导人换届还是政党更替均会冲击现有的政治、经济政策。政策的不确定性将导致投资成本、宏观环境、融资环境等方面的变化,减少东道国对外商直接投资的吸引力(Zhu et al.,2019),抑制中国企业的跨国并购行为(周晶晶和赵增耀,2019),同时也影响企业的并购绩效(齐朝顺和杜晓君,2017)。因此,东道国领导人选举当年,基于领导人政治立场、政策主张等不确定性因素的考虑,理性的投资者会慎重考虑投资行为的可行性,减少敏感时期的投资。由此,本文提出研究假设一。

研究假设一:东道国领导人选举会对中国对外直接投资(OFDI)产生负面影响,当选举结果为领导人更换、政党更换时,这一负面影响更大。

(三)东道国制度环境对中国对外直接投资的异质性影响

东道国制度环境历来是影响我国对外直接投资(OFDI)的重要因素之一。东道国法律约束力、经济自由度和政府清廉程度与跨国企业的经营自主性、权益的可保障性密切相关。首先,在法律约束力较高的国家,法律与行政是两个相对独立的体系,法律监督、牵制及制约政府的行为,能有效维护企业自身的权利。谢孟军和郭艳茹(2013)研究表明,法治水平较高的国家对中国企业的跨国投资更有吸引力。其次,东道国经济自由度高意味着企业在东道国的经营自主性较少受制于政府层面干预,则东道国领导人的政治立场和政策主差异引起的投资不确定性较小,东道国高经济自由度对中国对外直接投资具有显著促进作用(王博君,2019),并且产生更高的投资效益(孙江明等,2019)。最后,传统理论认为,东道国政府清廉程度较低所带来的“摩擦效应”会增加对外直接投资的不确定性,抑制东道国对外资的吸引力:一方面东道国企业享受政策、税收等方面的优惠,获取本国市场具有优势的竞争地位;另一方面母国企业的“寻租”行为,增加中国企业对外直接投资的成本。因此,清廉程度较低国家的领导人选举将增加中国企业对外直接投资的“寻租”成本和投资不确定性。由此,本文提出研究假设二。

研究假设二:在经济自由度低、法律约束低、清廉程度低的国家,东道国领导人选举对中国对外直接投资的负面影响更大。

三、模型设计及数据

(一)模型设计

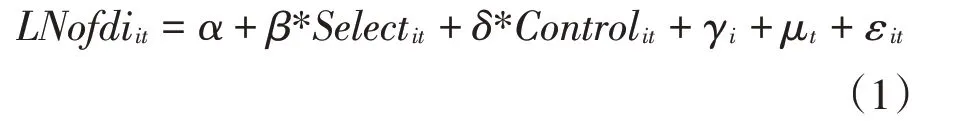

本文重点研究东道国领导人选举对中国对外直接投资(OFDI)的影响,通过Hausman 检验,确定使用个体固定效应和年份固定效应的双向固定效应模型,具体模型如公式(1)所示。

LNofdiit为t 年中国在i 国对外直接投资流量取自然对数(百万美元),Selectit为虚拟变量,“一带一路”沿线国家领导人选举当年取1,否则为0。Controlit为东道国层面的控制变量,γi为国家固定变量,μt为时间固定变量,εit为误差项。

(二)变量选取及数据来源

1.被解释变量:LNofdiit为t年中国在i国对外直接投资流量取自然对数(百万美元),由于对外直接投资流量可能为零或负数,参考Busse &Hefeker(2007)的方法,通过公式对数据进行处理。此外,剔除沿线国家中政治体制为君主制和二元君主制国家以及样本区间国土经历战争及数据缺失的国家。最终得到2003~2017 年中国在“一带一路”沿线49个国家的735个数据样本。

2.解释变量:Selectit为核心解释变量,“一带一路”沿线国家领导人选举当年取1,否则为0。本文考察的是有实权的最高领导人,一般而言,议会制国家实际领导人为首相,总统制国家首要领导人为总统,共和制国家实际领导人为该党的最高领导人(Goemans et al.,2009)。选举数据来源于马里兰大学国际发展与冲突管理中心的Polity IV数据库,并通过世界银行政治机构数据库和百度百科对缺失数据进行补充。

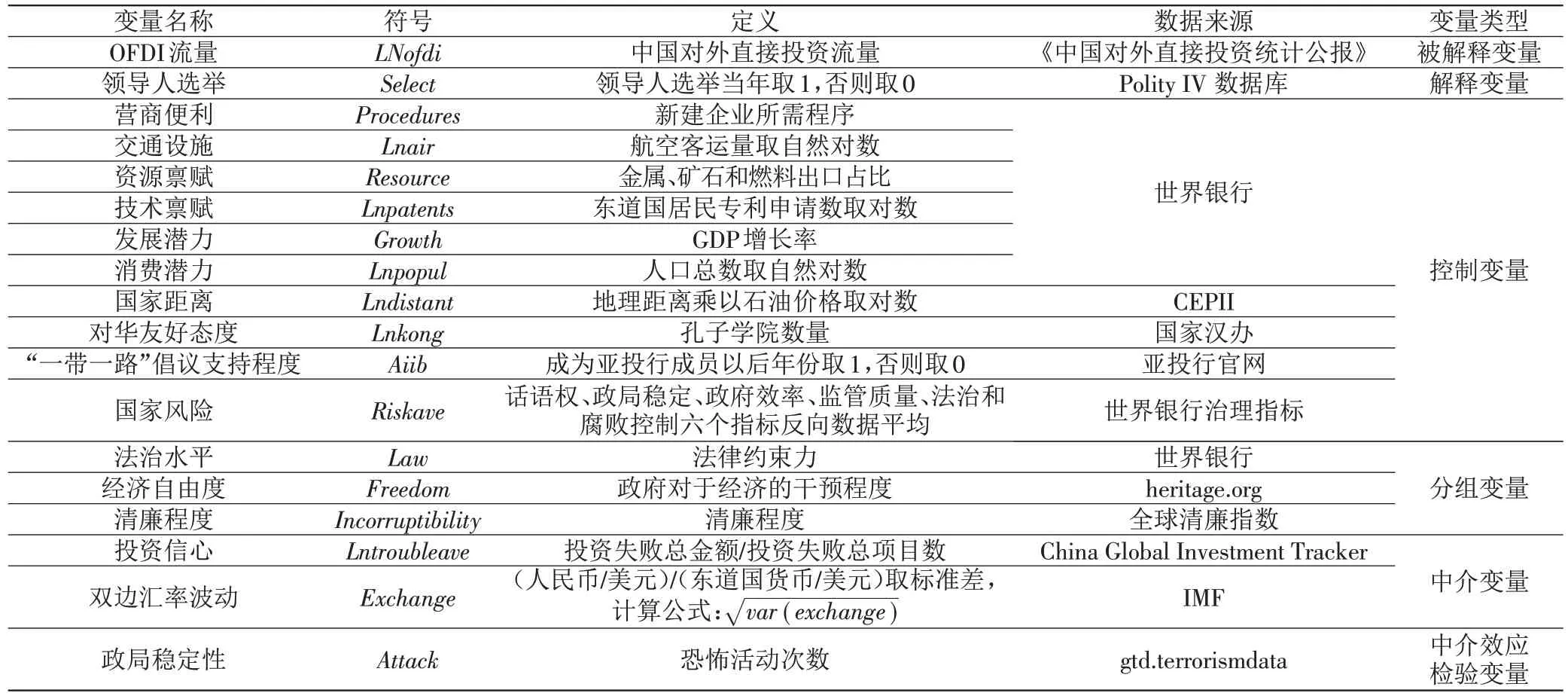

3.控制变量:根据以往文献经验,选取10个控制变量,具体含义及来源见表1。

表1 变量定义及数据来源

(三)描述性统计

表2为主要变量的描述性统计,对外直接投资流量(OFDI)取对数后均值为2.596,Select的均值为0.230,表明平均4.3年发生一次领导人选举。“一带一路”沿线各国在营商环境、资源禀赋和经济发展潜力等方面相差较大,资源禀赋的标准差为26.425,部分欠发达国家的某些年份航空客运量和居民专利申请人数申请数量为0。

表2 变量的描述性统计

四、实证结果分析

(一)基准回归分析

表3 是东道国领导人选举对中国对外直接投资(OFDI)影响的回归结果。列1 的解释变量为领导人选举虚拟变量,列2 和列3 进一步区分领导人所属政党是否变化以及领导人是否连任,Nochange表示选举结果为领导人连任或领导人党派不变。回归结果显示,东道国领导人选举当年中国对外直接投资(OF⁃DI)显著减少,表明“一带一路”沿线国家领导人权力更替引起东道国政治不确定性,冲击东道国的政策环境、外交立场以及企业合法性,抑制中国企业对外直接投资。与此同时,选举期间东道国领导人没有连任或领导人政党更替,选举对中国对外直接投资(OF⁃DI)的影响分别大于领导人连任和领导人政党前后一致的结果,且均在10%的置信水平下显著。这表明领导人权力更替及政党更替所带来的政治不确定性更高,中国企业对政治不确定性的敏感程度上升,对外直接投资受到的负面影响更大。此外,东道国经济增长潜力越大、营商环境越好、自然资源禀赋越高,对中国对外直接投资(OFDI)更具吸引力,东道国与中国的地理距离显著影响中国对外直接投资。

表3 基准回归结果

东道国领导人选举会抑制中国对外直接投资(OFDI),同时东道国制度环境对OFDI 具有异质性影响。如表4至表6所示,就经济自由度而言,在经济自由度低的国家,政府对企业经营的干预力度大,对企业的投资意愿和经营效率产生负面影响,政治权利更替给企业海外投资带来更多的不确定性,东道国领导人选举对中国对外直接投资的负面影响更大;就法律约束力而言,在法律约束力较高的国家,法律对政府行为起着监督和制约的作用,企业海外投资合法权益受政府损害的可能性较小,投资者对领导人选举引起的政治风险敏感性较小,中国对外直接投资受东道国政治不确定性的负面影响减小;就政府清廉程度而言,在清廉程度较低的国家,东道国领导人选举会增加中国企业对外直接投资的“寻租”成本和市场竞争的不透明性,投资不确定性因素上升,因此中国对外直接投资受东道国领导人选举的负面影响更大。

表4 经济自由度

表5 法律约束力

表6 清廉程度

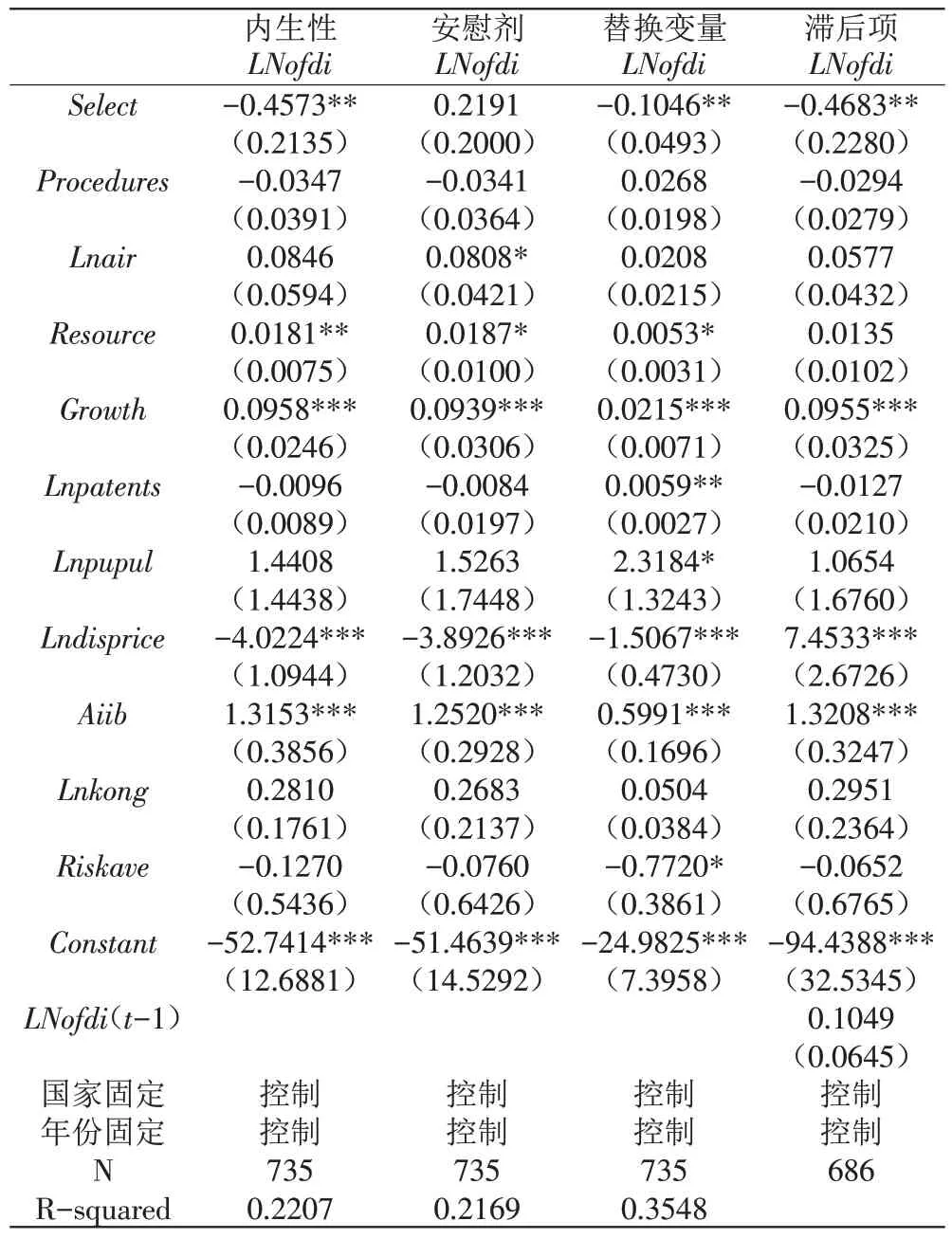

(二)稳健性检验

1.内生性问题。东道国领导人选举并非严格的外生事件,即东道国政治、经济、社会局势等均与领导人选举相关联,可能导致本文对领导人选举所造成影响的估计存在偏误。一般而言,东道国领导人选举存在两种可能情况:一是法定选举,国家宪法对领导人任期存在“硬约束”(许陈生和陈荣,2017),法律规定国家领导人的选举年份和选举方式。二是突发选举,即由于突发事件的发生导致领导人选举提前举行,如政变、经济环境恶化等。而东道国突发事件同样是企业投资的重要考虑因素,内生性问题是必然存在的。因此,本文仅保留法定选举年份作为Select的实验组,表7列1的回归结果依然稳健,选举对中国对外直接投资的影响在5%的置信水平下显著为负。

2.安慰剂检验。考虑中国对外直接投资可能具有某种时间趋势,以及特定年份不可观测的政治、经济冲击的影响,选举可能并非中国对外直接投资减少的根本原因。为此,在选举期间内设置伪变量。首先,在每个国家第一次选举往前年份中随机生成第一次选举的虚拟变量;然后根据平均选举周期生成东道国领导人选举日期。回归结果如表7列2所示,Select的回归系数不再显著,虚拟变量对中国对外直接投资影响不显著,排除不可观测因素影响的可能性。

3.替换被解释变量。本文在主实证回归中,仅考虑中国对外直接投资的影响,并不能完全衡量东道国领导人选举对中国与“一带一路”沿线国家经贸合作的影响,因此,在对外直接投资的基础上,以对外项目承包完成额为被解释变量,考察对外项目合作所受影响。回归结果如表7列3所示,Select的回归系数依然显著,对外项目承包对东道国政治风险高度敏感,选举同样显著抑制中国项目承包完成额。

4.对外直接投资的自相关问题。考虑到对外直接投资具有连续性,即东道国已有的投资可能影响以后年份的对外直接投资。因此,加入对外直接投资前置项,采用系统GMM 模型重新对样本进行回归。回归结果如表7列4所示,Select回归系数大小和显著性与主实证基本一致,表明固定效应模型回归结果是稳健的。

表7 稳健性检验结果

(三)机制检验

为了研究东道国领导人选举与中国对外直接投资(OFDI)之间的内在关联,以中介效应模型检验领导人选举的作用途径,检验结果如表8 所示。首先,东道国领导人选举当年东道国货币与人民币双边实际汇率波动幅度显著增加。领导人选举当年,东道国政治风险上升,一方面国内资本因风险因素增加,寻求更稳健的投资回报而外逃;另一方面偏好风险投资的国际投机资本趁机而入。两者同时作用使得东道国当年汇率波动幅度增大,中国企业海外投资风险上升,从而抑制这一时期中国对外直接投资。其次,领导人选举往往涉及多党派之间的竞争,而领导人选举期间是国家政权更替的敏感时期,此时发生的游行示威、罢工乃至犯罪活动等行为容易引发社会不安,激化社会阶级矛盾。政局稳定性下降波及企业投资信心,从而对中国对外直接投资产生负面影响。最后,领导人选举期间中国企业在东道国的投资失败案例显著增加。选举期间,东道国政府对中国企业投资行为的态度以及政策倾向随着领导人权力更替而改变,政策环境变化考验企业的反应能力,投资问题多发。投资失败案例的增加会打击企业投资信心,对中国对外直接投资产生负面影响。

表8 中介效应检验结果

(四)进一步分析

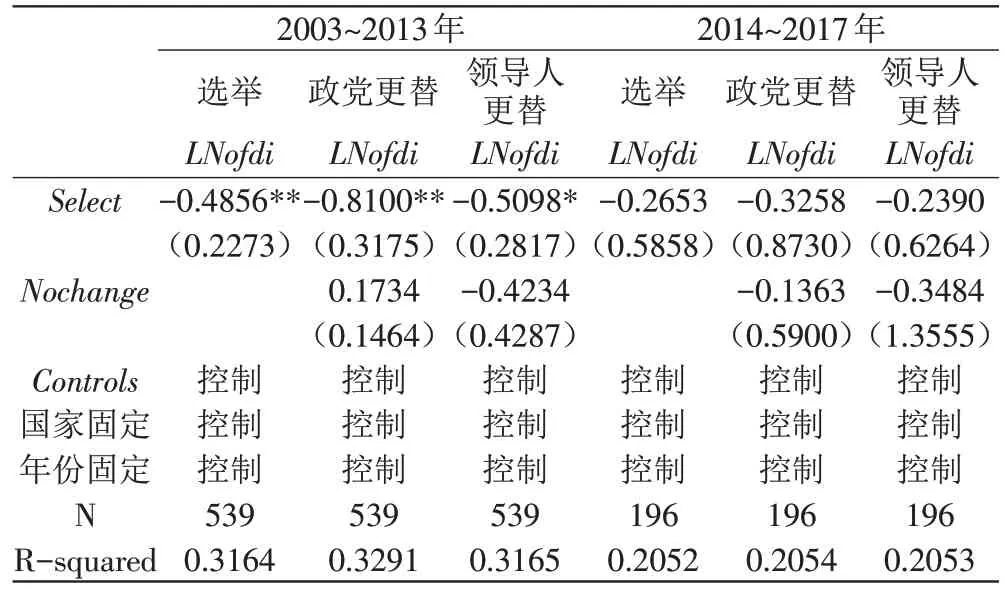

1.考虑“一带一路”倡议的影响。2013年“一带一路”倡议提出以来,国内媒体和企业对“一带一路”国家的关注迅速攀升,政府部门陆续发布各项方针政策,在税收优惠和财政支持等方面给予企业大力支持,鼓励企业在“一带一路”沿线国家开展对外投资活动。此外,“一带一路”倡议也得到国内各大金融机构的支持,在信贷规模和贷款利息方面为海外投资企业提供便利。“一带一路”倡议背景下,中国企业的银行借款融资成本、税收优惠力度大(叶德珠和李鑫,2019)、外部融资渠道增加、公司债券融资成本较低(徐思等,2019),充足的现金流和较低的资金成本能够降低企业的投资成本,提高企业的风险承受能力,因此,企业对于东道国领导人选举的敏感程度将会有所下降。表9回归结果表明,相比2013年以前,“一带一路”倡议提出后,跨国企业融资约束和融资成本问题得到缓和,中国对外直接投资对东道国领导人选举的敏感程度下降,领导人选举的负面影响显著减少。

表9 “一带一路”倡议影响结果

2.考虑中国资本的应对策略。东道国领导人选举当年,政治不确定性导致中国在东道国对外直接投资减少,然而企业可能通过以下两种途径弥补投资机会丧失的成本:一是投资区位具有可替代性,李勤昌和许唯聪(2017)、马述忠和刘梦恒(2016)发现中国对“一带一路”沿线国家的投资存在第三方国家挤出效应。由此可见,中国对东道国与其邻国的直接投资并不是相互独立的,而是相互替代的。东道国领导人选举期间,中国企业增加对其相邻国家的直接投资,从而继续保有企业在该地区的市场地位。二是对外直接投资具有可延迟性,东道国经济机会可能是独特的,无法通过投资区位替代弥补,中国企业减少东道国领导人选举期间的投资,但在选举过后迅速补进,保有市场占有率。

表10为中国对外直接投资(OFDI)应对东道国领导人选举的投资策略回归结果,列1 和列3 分别为选举前一年和后一年,回归结果发现选举前一年中国对外直接投资减少,但没有通过显著性检验,而选举后一年中国对外直接投资较大幅度反弹,并在10%水平下显著。这表明东道国领导人选举之前,由于领导人任期的“硬约束”,政治不确定性是可预见的,企业减少风险投资;而当选举结束后,政权更替带来的政治不确定性消失,企业会迅速补进。列4引入Extend变量,以期探索投资区位的可替代性,东道国领导选举当年,其相邻国家取1,否则为0。回归结果显示,东道国领导人选举期间,中国在其相邻国家对外直接投资显著增加。这表明中国在“一带一路”沿线国家的对外直接投资同时存在投资区位的可替代性和投资的可延迟性两种效应,东道国领导人选举对中国对外直接投资(OFDI)造成的损失并非不可挽回的。

表10 对外直接投资应对策略回归结果

五、结论与政策建议

本文通过2003~2017 年中国在“一带一路”沿线49 个国家对外直接投资的研究,得出以下结论:第一,“一带一路”沿线国家领导人选举会抑制中国在该国的对外直接投资(OFDI),并且当选举结果为领导人更替或前后领导人党派更替时,选举给中国企业海外投资带来更大的不确定性,东道国领导人选举的负面影响更加显著。第二,东道国制度环境对OFDI 具有异质性影响,在经济自由度低的东道国,企业经营活动受东道国政府干预大,则选举对中国对外直接投资的消极影响更大;法律约束力低的东道国,中国企业的合法权利得不到充足的保障,则选举对中国对外直接投资的消极影响大;在清廉程度低的东道国,企业面临更高的“寻租”成本和不公平竞争,领导人选举对中国对外直接投资(OFDI)的消极影响更大。第三,“一带一路”倡议提出后,企业由于在融资、政策等方面获得更多优惠,风险承受能力提升,对东道国领导人选举带来的政治风险敏感程度下降。第四,中国在“一带一路”沿线国家对外直接投资(OFDI)具有可替代性和可延迟性,东道国领导人选举当年,中国在该国的对外直接投资减少,然而在其相邻国家的直接投资显著增加,并且选举结束后投资金额也显著上升。

基于以上研究结果本文提出以下几点建议:一是对企业而言,要加强自身的海外风险管理能力,在东道国选举期间,审慎投资决策,密切关注领导人政权更替可能给企业带来的不确定性影响,通过合适渠道维护自身利益。二是对政府而言,在企业“走出去”的同时,政府应加强与东道国的政治、经济关系的建设,签署相关的投资保护协议,保障企业海外投资的安全性。三是要加强和完善海外投资风险预警体系,及时向企业通报相关风险,引导企业采取有效措施规避风险或减少损失。