国外生育支持理论与实践研究进展

陈 梅,张梦皙,石智雷

(1A.中南财经政法大学 统计与数学学院,湖北 武汉 430073;2.厦门大学 经济学院,福建 厦门 361005;1B.中南财经政法大学 人口与健康研究中心,湖北 武汉 430073)

一、引言

随着经济社会的发展和人们文化观念的转变,在过去一段时期,世界上大部分国家(地区)的生育率都出现过明显的下降现象,尤其是发达国家(地区)已经进入持续低生育水平阶段。根据世界银行的统计数据,2018 年共有96 个国家(地区)总和生育率低于更替水平①统计国家(地区)总数为200个。,处于很低生育水平的国家(地区)27 个,10 个国家(地区)处于超低生育水平②国际社会公认的维持人口正常替代水平的生育率为2.1,低于2.1 的生育率称为低生育率,低于1.5 的生育率称为很低生育率,1.3以下的生育率称为超低生育率。。回顾世界各地区生育率下降的历程发现全球生育率下降呈现快速扩散趋势。从地域上看,大体为从欧洲和北美洲向其他地区扩散;从国家上看,整体为从高收入国家(地区)向中等收入国家(地区)扩散。

1964年以来世界平均生育率持续走低,从5.06 下降到2018 年的2.41(见图1)。据预测,到2030 年全球大约2/3 的人口生活的国家(地区)总和生育率将低于2.1 的更替水平。中国的总和生育率在1965 年处于最高水平6.395,伴随着计划生育政策的提出和实施,到1982年降低到了2.54,之后又出现小幅度的上升趋势,这可能与计划生育政策在农村执行情况较差以及1984 年农村大部分地区开始实行的“一孩半”政策有关。1986年总和生育率上升到2.666之后又呈现下降趋势,在1999年达到最低点1.595,随后处于稳定阶段,保持在1.5 左右的水平。2013 年和2015 年我国分别提出了“单独二孩”和“全面二孩”政策,总和生育率从2013年开始回升到1.6左右的水平,但是总体效果并没有达到预期。

图1 1960-2018年世界及中国总和生育率演变

国际上一些发达国家(地区)和部分发展中国家(地区)都曾先后经历了低生育率问题并采取过一系列应对政策,这对提高我国的生育率具有一定的借鉴意义。其中欧美等发达国家(地区)在较早时期就已经开始出台生育支持政策,有学者进行了经验和理论总结,可为我国提供较好的借鉴。同时,由于生育率与一国(地区)的文化背景和经济发展水平密切相关,亚洲发达国家(地区)和发展中国家(地区)如日本、韩国和俄罗斯在近些年采取的生育支持政策也对我国具有一定的启示。本文对上述地区中部分国家的生育支持政策进行梳理,根据其总和生育率的变动趋势探究出有效应对生育率下降问题的生育支持政策,通过总结其他国家的经验并结合我国实际情况提出几点应对政策,为构建和完善我国的生育支持政策体系提供借鉴。

二、生育支持的理论研究

1.生育支持的新家庭经济学理论

新家庭经济学理论认为是否再生育一个孩子将取决于生育的边际成本或影子价格。生育孩子的边际成本主要包括三个部分:第一,包括食物、衣服和住房的直接成本;第二,包括通常被称为生育机会成本的因素,即当父母(通常是母亲)退出劳动力市场并照顾孩子时,工作收入的损失;第三,包括母亲离开劳动力市场后人力资本投资的损失(或增长不足)。[1]后两部分通常被称为生育的间接成本,其规模将取决于母亲没有退出劳动力市场时收入和人力资本的预期回报水平。

Andersen等对新家庭经济学做了拓展,他们认为生育津贴(对有孩子家庭的现金转移支付)可以通过改变生育和育儿假的直接成本来影响人们的生育决策。[2]首先,无论母亲是否有工作,生育津贴都将降低家庭的生育成本。如果母亲没有工作,她们可以在没有任何机会成本的情况下照护孩子。如果母亲有工作,同样可以获得生育补贴。这时,即使是送到托育机构或者请人照护,这个费用也相当于免费的。可见,生育津贴会增加家庭现有的可支配收入,从而在家庭中产生净收入效应。

其次,生育津贴可以降低母亲临时离开劳动力市场照顾儿童所形成的间接生育成本。生育补贴金对母亲因生育带来的收入损失提供补偿,从而降低了她们生育的机会成本。也可以理解为婴儿照护的现金补贴(cash-for-care CFC)可以降低生育的影子价格。因此在其他条件相同的情况下,符合领取福利条件的母亲所生子女的数量将增加。婴儿照护的现金补贴是对所有有孩子家庭提供的,根据新生婴儿数量来结算。那么,相对而言,这项福利会使兼职母亲损失的收入得到更大的补偿,或许会使她们生育意愿更强。

除了对劳动力市场的依恋之外,母亲的受教育程度也可能影响她的间接生育成本。一般来说,母亲对自身人力资本的投资以及这项投资的预期回报,就是她的间接生育成本或者影子价格。与受教育程度较低的母亲相比,受教育程度较高的母亲对补贴的反应将不那么强烈。同样的生育津贴对文化程度越低的母亲的生育激励更大。

2.最优的育儿补贴理论

随着女性逐渐脱离家庭步入劳动力市场,各国政府也日益关注与家庭和劳动力市场相关的生育支持策略。Christine 和Pavoni 建立了一个灵活的育儿补贴理论模型。[3]该模型考虑了劳动力市场参与的异质成本,认为以负边际所得税率的形式补贴低收入者是最优的。不同的母亲在劳动力市场生产力方面有所不同,但在正规儿童保育方面却面临同样的每小时费用①在美国主要有两类生育支持政策,一是育儿补贴政策,二是与育儿相关的税收减免政策。美国的育儿补贴政策要求个人必须有工作,育儿补贴率随收入水平增加而降低;有6岁以下儿童的母亲,在年收入低于$15 000时,边际所得税为负值。。首先,作者考察无政府角色时,自由竞争状态下的均衡结果,即生产率水平高的母亲专门在劳动力市场就业,生产率低的母亲专门提供家庭育儿照料。其次,考察政府能够对市场施加影响情况下的最优育儿政策的设计,作者将政府的政策目标定为最大化社会的福利函数。当无工作个体家庭照料的成本高于购买正规照料的价格时,个体会同时购买照料服务和提供家庭照料,直至照料成本等于正规照料价格;当家庭照料成本小于正规照料服务的价格时,个体只使用家庭照料,且此时所有无工作个体的分配状况均为提供1个单位的家庭照料。参与劳动力市场的低生产率的个体由于工资水平低于正规照料服务的价格,因此,其分配原则是先提供家庭照料,有额外的精力(或时间)时才用于劳动力的供给。生产率水平低的个体所提供的家庭照料水平更高。

该理论认为育儿补贴率应该随收入水平的变化而改变。最优的生育补贴表现为对家庭所使用的正规育儿服务加以补贴,对低收入家庭的育儿补贴金额应该更高。最优补贴政策另一显著的特点就是补贴随收入的变化有一个拐点(Kink point),当个体的育儿支出低于该点时会收到正的补贴;当个体的育儿支出高于该点则会面临非正的补贴(Non-positive subsidy)。尽管育儿补贴激励了更高的工作参与度,但浮动变化模式可能会对劳动力供应产生抑制作用,尤其对低收入者参与劳动力市场的激励水平更低。为了抵消这类抑制因素,边际劳动所得税的税率低于劳动者平均税率②劳动者平均税率:指的是雇主实际负担的劳动力成本和雇员实际税后工薪所得(含政府福利项目取得的现金收益)之间的差额,是各国政府利用税收手段占有雇员收入的手段。。

3.生育决策的夫妻议价理论

现有的生育选择理论文献大多依赖于单一的家庭决策模型。在一元模型中,假定整个家庭都存在一个共同的目标函数,因此伙伴之间不存在利益冲突,也没有分歧的余地。但是现实中在低生育率国家,女性比男性更可能反对生另一个孩子。Doepke 和Kindermann 构建了一个具有多生育期的动态模型,该模型区分生育时间上的分歧和生育数量的分歧,并且将一个丰富的定量模型与低生育率国家的数据相匹配,以便进行政策评估。[4]

该理论认为父母之间的托儿负担分配是生育率的一个关键决定因素。在一段特定关系中,女性和男性对家庭决策(包括生育和消费分配)有各自的偏好。为了生育,协议是必不可少的,夫妻双方将面临生育孩子带来的负担。在均衡状态下,双方在生孩子上的分歧是可能存在的,因为双方在生孩子的问题上对另一方的补偿能力有限。相反,家庭内部的资源分配是通过合作纳什议价和特定时期的外部选择来确定的,这些外部选择是由一个持续关系中的非合作状态按照Lundberg和Pollak 的分离领域议价模型给出的。[5]这对生育率很重要,因为生孩子会影响未来的外部选择。特别是,如果在非合作分配中,一方将承担大部分的托儿负担,那么如果要生孩子,这一方将失去未来的议价能力,因此可能不太愿意生孩子。

该理论提出了一个新的决定一个国家(地区)平均生育率的因素,即父母之间的托儿负担的分配。如果一方承担了大部分的负担,我们预期将观察到生育意愿的不平衡分布,即使生育得到了全面的高补贴,生育率也可能很低。这一设置的关键创新含义是不仅儿童的总体成本和收益对生育率有影响,而且家庭内部成本和收益的分配也很重要。具体来说,在一个抚养孩子的负担主要由母亲承担的社会中,妇女比男子更有可能不同意再生一个孩子,而且与一个生育成本和福利分配更为公平的社会相比,生育率将更低。

该理论认为如果旨在提高生育率的政策针对更可能不同意生育另一个孩子的性别群体将更加有效。专门为母亲减轻托儿负担的政策(例如,通过提供公共托育,替代以前主要由母亲承担的时间成本)的效力远高于为生育提供一般补贴的政策。这主要是因为母亲比父亲更可能反对生育另一个孩子。分析样本中生育率相对较高、接近更替水平的国家(法国、比利时和挪威)已经制定了此类政策。对生育给予高额补贴但针对性不强的其他国家(如德国)的生育率要低得多。

三、国外生育支持政策及实施效果

国外其他国家(地区)在应对生育率持续下降的问题上采取了多种形式的生育支持政策,如税收减免、现金补贴、带薪产假、育儿假等,以下将低生育率国家(地区)按收入水平、地理位置分为四种类别,选取部分国家(地区)根据其总和生育率的变动梳理出有效应对生育率下降问题的生育支持政策。

1.欧洲发达国家生育支持政策及效果

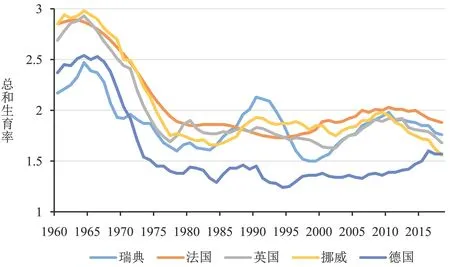

瑞典、法国、英国、挪威和德国五个欧洲发达国家在提高生育率方面采取了一系列措施并取得了部分成效,但在2009年左右进入新一轮的生育率下降期。五个国家的总和生育率变化如图2所示。

图2 1960-2018年欧洲五个国家总和生育率演变

从图2 可以看出瑞典的总和生育率波动较大,在1983-1990 年和1999-2010 年两个时间段内呈现明显的上升趋势。1983-1990 年总和生育率从1.61 上升到2.13,这归因于20 世纪60 年代后期到80年代政府采取的一系列生育支持政策:20世纪60年代后期,儿童保育措施从非全日制扩展到全日制,此外,儿童保育得到了大量补贴,父母支付的费用仅占全部费用的10%~20%;1974年带薪产假改为带薪育儿假,津贴提高到产前收入的90%,没有得到津贴的家庭可以得到较低的统一税率;1982 年为三孩及更高孩次提供了更高的儿童津贴金额;1985 年推出“速度奖励”政策,政策规定在一孩出生后的30 个月内,如果父母又生育了第二个孩子,则可以获得与生育一孩时同样多的育儿津贴。Björklund 对瑞典从20 世纪60 年代中期到1980 年左右实施的向有子女的家庭提供财政和实物支持的政策效果进行了评估,并将其与政策实施程度不如瑞典的邻国进行了比较,结果表明该政策的实施提高了生育水平,缩短了生育间隔,引起了生育周期的波动。[6]1999-2010年总和生育率从1.5上升到1.98,这与1995年后采取的生育支持政策有关。政府采取的政策主要有:1995 年“父亲月”改革规定了父亲专属育儿假,长度为1 个月,2002 年和2016 年分别延长至2 个月和3 个月;2008 年对于有1-3 岁孩子的家庭,如果孩子没有参与政府补贴的日托服务,则可以领取儿童抚养津贴;不断提高对儿童保育的补贴。Olah 与Bernhardt对瑞典的生育率波动进行分析,发现基于社会群体平等和性别平等原则的家庭政策在保持生育率相对较高方面发挥了重要作用。[7]

法国的总和生育率曲线较为平缓,只有1994-2010 年呈现稳步上升趋势,但总体维持在较高水平,2018年为1.88。20世纪80年代前后政府采取了一系列激励生育的措施:1978年政府针对低收入家庭提供5 项补助,领取条件为家中有3 个以上孩子或者是有1 个年龄在3 岁以下的孩子,为了帮助多子女家庭,家庭补助的金额在1979年和1980年分别进一步增加;1985年家庭补助的补助范围进一步扩大,补助对象为有至少2 个18 岁以下孩子的家庭;1998 年政府开始对3 岁以下孩子的家庭照料提供补贴。这些措施可能促进了1994年后总和生育率的稳步提升,另外,法国家庭政策的一个突出特点是对多生育家庭提供系统的支持,这些支持措施是使总和生育率维持在较高水平的重要因素。Toulemon 等认为法国较高的生育率可以用二战后实行的,并在20 世纪80 年代进行了调整以适应女性进入劳动力市场的积极家庭政策来部分解释。[8]Pailhe 和Solaz 利用法国的数据证实了与国家慷慨的失业保险制度有关的家庭支持政策和双子家庭规范对于维持较高的生育率起到了重要作用。[9]

英国的总和生育率在经历了1964年后一段时期的下降之后,1977-1980年从1.69上升到1.9,这部分归因于20 世纪70 年代后政府规定的父母双方都可以享有的带薪产假制度。但是短期上升之后,便进入持续下降阶段。到2002年总和生育率下降到1.63。2002-2012年总和生育率从1.63提升到1.92,并保持在较高的水平,这与20 世纪90 年代后期以来政府采取的一系列生育支持政策有关。具体包括:1997 年为了帮助低收入家庭解决与儿童保育服务费相关的问题,政府增加了在此方面的资金和贷款项目;1998 年针对14 岁以下孩子,政府又发起了“国家儿童照管战略”,目的是提高儿童接受的照管服务质量;1999 年针对有5 岁以下孩子的家庭实行了亲子假政策,父母共享有13 周的假期;2000 年根据《生育保护公约》,女性可以享有共52 周的产假,其中的12.8 周可以获得产假津贴;2006年52周的产假中可以获得产假津贴的时间调整为26周,从2006年4月开始,3-4岁儿童每周获得免费保育的时间也有所延长;2007年带薪产假延长至39周,父亲也可以休2周的带薪陪产假,同时对未能享受带薪产假的孕产妇提供“孕期补贴”,每周平均工资低于30英镑的孕产妇可以申领,针对特定低收入家庭还提供了额外的“确保生育补助金”,贫困家庭可以在第一次生育时申请,共500 英镑;2007年8月起,父亲的休假期也进一步延长到9个月,其中的3个月可以获得休假津贴;2010年开始,对于母亲产后回归工作的家庭,政府进一步延长了父亲陪产假,共20周。Sigle-Rushton认为英国在21 世纪前后打破了对工作和家庭问题采取市场导向和自由放任的做法,进而针对有子女的家庭推出一系列新的社会和经济支持政策的行为可能会提高低收入家庭的生育率。[10]Brewer等研究了英国1999 年增加50%的人均儿童支出的福利改革对生育率的影响,他们利用改革针对低收入家庭的事实研究发现单身女性的生育率没有增加,但已婚女性的生育率约增加15%。[11]

挪威的总和生育率总体比较稳定,1984-1990年和2002-2009年两个时期出现小幅度上升趋势。1984-1990 年总和生育率从1.66 上升到1.93,这可能与延长产假和提高生育津贴制度有关。2002-2009 年总和生育率从1.75 提升到1.98,这归因于自1998 年开始政府采取的一些生育激励政策。1998 年推出了托育现金津贴,向有1-3 岁子女的夫妇提供免税现金转移;2002 年未能领取产假津贴的妇女将获得总额为32 138 挪威克朗(约3 900 欧元)的一次性补助金;[12]2004 年一项关于最高收费的新规定生效,从2006年1月起将普通全日制学校每月的家长费用逐步减少到448美元或280欧元。[13]Rindfuss 等利用挪威的注册数据和固定效应模型,发现有效日托服务对首次生育有很强的积极影响。[14]Lappegård使用1995-2004年期间的行政登记数据讨论了挪威的家庭政策(育儿假、儿童保育和儿童保育现金福利)与生育率之间的关系。分析表明在一胎夫妇和两胎夫妇中,工作-家庭平衡和生育选择的模式各不相同。育儿假政策对二次生育影响最大,特别是如果育儿假也由父亲休的话。儿童保育现金福利的引入对三次生育影响最大。这意味着促进父亲参与儿童保育和性别平等的政策与二次生育正相关,而给予更广泛家庭支持的政策与三次生育正相关。[13]

虽然德国的总和生育率相较于其他国家一直维持在较低水平,但是在1984-1988年、1994-2000年和2006-2018 年三个时间段出现了上升趋势。1984-1988 年总和生育率从1.29 上升到1.46,这归因于养育津贴制度的推出:1986 年父母一方没有工作或是每周工作在30 个小时内的新生儿家庭可以申请每月600马克、共10个月的养育津贴;1988年养育津贴领取时间延长为1年。1994-2000年总和生育率从1.24 提高到1.38,这可能与1998 年养育津贴的领取时间进一步延长为2 年有关。2006-2018 年总和生育率呈现明显的上升趋势,归因于德国2006 年以来采取的一系列生育激励政策,包括:2006 年12 月推出了《联邦父母津贴和父母养育假法》,并创设了鼓励父母双方共同领取的“父母津贴”;为了帮助父母更快地回归工作,减轻看护负担,德国立法规定将最低托育年龄从3 周岁调整为1周岁,同时又出台了“日托扩建法”来保证幼儿的托育需求,根据规定,扩建目标为要在原有的基础上可再为23 万名幼儿提供日托服务,并且扩建必须在2010 年10 月前完成。2005-2018 年间在援助各州扩建日托机构方面,政府共支出了32.8亿欧元;2015年在“父母津贴”的基础上进一步推出“父母津贴+”计划,该计划增加了父母领取津贴时间组合的灵活性。这些政策的实施对总和生育率的明显提升起到了至关重要的作用。

2.美国和澳大利亚生育支持政策及效果

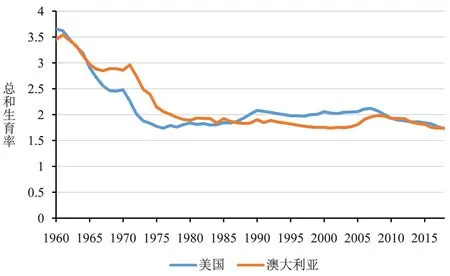

美国和澳大利亚的总和生育率曲线总体相近,在生育支持政策方面,美国虽然没有出台专门的激励生育措施,但具有完善的社会保障制度,澳大利亚政府则采取了一系列政策鼓励生育,两国的总和生育率曲线变化如图3所示。

图3 1960-2018年美国和澳大利亚总和生育率演变

从图3 可以看出,美国的总和生育率在1976 年下降到1.738 之后又缓慢地提升,在1988-2010年间稳定在2.0左右的水平,近年来又出现下滑,2018 年下降到1.73。在促进生育方面,美国没有出台专门的政策,但是美国的社会福利制度十分完善,在政策上更加突出对特殊家庭的关照,包括对贫困、残疾和单亲家庭的政策支持。针对这三类特殊家庭,美国推出了多种类型的生育现金补贴,为他们提供经济支持;在育儿方面,公立幼儿园可以帮助贫困人群解决育儿问题;为了帮助有3 岁以下儿童的单亲家庭充分就业,政府推出了相关的培训项目为他们提供工作技能培训。完善的社会福利制度使美国的生育率维持在较高水平。

澳大利亚的总和生育率在2001-2008 年呈现不断上升的趋势,从1.739 增加到1.984,这归因于政府2002年后采取的一系列生育激励政策,2002年政府针对有工作的女性推出了“生育第一孩税收减免”政策,收入低于一定水平的家庭可以获得每年最高2 500 澳元的退税,共5 年;2004 年7 月推出了为生育女性提供一次性3 000澳元补贴的“产妇补贴”政策,补贴范围为全体生育女性,同时废除了之前采取的津贴和税收方面的政策;2005 年7 月政府又提出了儿童看护税务减免政策支持儿童托育,为每个孩子每年提供30%的幼儿园看护费用,最高达4 000 澳元;2006 年“产妇补贴”金额增至4 000澳元;2009年“产妇补贴”更改为“育儿奖励”,奖励范围调整为收入低于7.5万澳元的家庭,奖励为5 000 澳元,在3 个月内分次发放。2013 年后“育儿奖励”被废除,虽然政府采取了一系列替代政策,但是总和生育率仍呈现不断下降的趋势。替代政策主要有2013 年针对特定收入水平的家庭推出了育儿税务减免福利;2014年3月对于收入低于15万澳元的家庭,政府推出了“产假福利”政策,其余家庭则继续享有育儿税务减免福利。Drago等研究了澳大利亚政府在2004年5月宣布的给女性的每位新生儿首付3 000 澳元的“育儿奖励”政策的效果,他使用来自澳大利亚的家庭收入和劳动力动态调查的面板数据和联立方程模型来分析该政策对生育意愿和最终生育的影响。研究结果表明“育儿奖励”政策对生育率的影响虽然很小,但却是正向显著的,这一效应似乎对二次及更高次生育更为明显;低收入女性对现金支付可能更敏感;机会成本以可预测的方式影响生育意愿和生育行为,生育意愿在宣布发放育儿奖励后有所上升,但是这种影响的规模较小,每增加一个儿童的边际成本至少为126 000澳元。[15]

3.亚洲发达国家(地区)生育支持政策及效果

亚洲发达国家(地区)的生育支持政策相对于欧美等发达国家(地区)来说起步较晚,政策包括带薪休假、育儿假、育儿津贴、父亲育儿假以及营造促进生育的家庭友好型工作和社会环境,日本、韩国、新加坡三个国家的总和生育率的变化趋势如图4所示。

图4 1960-2018年亚洲三个国家总和生育率演变

从图4 可以看出日本的总和生育率一直处于较低的水平,只有1967 年和2005 年之后呈现上升趋势,1965-1966 年总和生育率从2.139 下降到1.58,下降了0.559,这因为在日本的传统文化中1966年是“火马年”,“火马年”意味着厄运降临,因此,生育率发生突降,1967年又迅速回升到之前的水平。2005 年之后总和生育率出现小幅上升趋势,这归因于2000 年之后政府采取的一系列生育激励措施,包括:1999年12月推出了新天使计划,实施区间为2000-2004 年。该计划除了要求继续扩建日托中心外,还加大了对课后项目的支持,除此之外,还增加了一系列对家庭的支持政策;2005 年政府在某些情况下将育儿假的权利扩大到非全日制工人,但是,短期(如3个月或6个月)合同的工人如果雇主不续签合同,就没有资格享受这种假期;2006 年儿童津贴的每月现金补助金从5 000日元提高到10 000日元,直到儿童3岁;2007年底雇员休育儿假的工资比例再次提高到50%;在2017 年政府先后推行了《育儿·护理休业改革法案》和“育人革命”计划,法案主要是针对之前施行的育儿休假制度做进一步的修改完善,而“育人革命”则计划为提高人们的生育积极性投入大量资金。

韩国的总和生育率长期呈下降趋势,自2006 年起韩国连续出台三个应对低生育与老龄化社会的五年计划。生育政策体系主要包括:通过为家庭提供直接资助和降低家庭支出两种途径对家庭进行经济激励,降低育儿成本;通过提供完善的休假制度鼓励生育,在孕产育三个阶段提供不同的休假机制,包括女性生育前后的产假、配偶的陪产假以及育儿假;对家庭实施托育激励来协助家庭进行儿童照料,2018年对于3岁以下的婴幼儿,政府为其提供全日制的儿童照料服务,12岁以下的儿童可以获得小时制的照料服务;在女性就业方面采取措施,缓解女性面临的工作家庭冲突,帮助女性解决就业中断问题;在医疗保健方面对母婴幼进行激励,一是孕产医疗费全免,二是婴幼儿医疗费部分减免。虽然自2006年起政府实施了一系列措施鼓励生育,但是总和生育率只有2006年和2007年出现小幅回升,随后又开始下降,生育激励政策总体效果并不显著。

新加坡的总和生育率在一系列生育激励政策的实施后并没有明显的上升趋势,只有1986-1988年和2000 年呈现小幅上升,1988 年总和生育率从1986 年的1.43 增加到1.96,增加了0.53,因为从1987年开始,新加坡政策开始转变为鼓励生育。1989年起生育率又持续下降,1999年总和生育率降至1.47。2000-2003年政府加大了生育支持政策实施力度,在原有的托儿补助、公共部门弹性工作制和保健储蓄等政策的基础上又推出了包括带薪产假延伸到第三胎、实施“婴儿花红计划”、更宽松的购房政策等支持性政策。2000年总生育率只有小幅提升,2001年后又继续下滑,总体生育激励政策效果并不显著。Chen 等识别了对新加坡总生育率最具影响力的群体并评估了产前政策的针对性,研究发现与其他群体相比,20-29 岁的单身女性和30-34 岁的已婚无子女女性对总生育率最具影响力,然而新加坡的产前政策更倾向于激励三孩及以上孩次的生育,造成激励生育政策与影响对象不匹配的现象。[16]

4.发展中国家(地区)生育支持政策及效果

与发达国家(地区)相比,发展中国家(地区)的生育支持政策较少并且起步较晚,这可能是因为发展中国家(地区)的经济发展水平相对落后,在近些年才出现低生育率问题。俄罗斯、伊朗和泰国三个国家的总和生育率变化趋势如图5所示。

图5 1960-2018年三个发展中国家总和生育率演变

从图5 可以看出,俄罗斯的总和生育率自采取生育激励政策以来在1999-2004 年和2005-2016 年两个时间段内保持上升趋势,1999-2004 年总和生育率出现了小幅提升,这与政府在2001 年提出将改善有子女公民的福利制度有关。2005-2016 年总和生育率从1.294 上升到1.762,这归因于2006年以来采取的一系列激励生育的政策,主要包括:在2005 年设立了“俄罗斯家庭奖”,目的是在全国范围内营造出鼓励生育的文化氛围,进而影响人们的生育观念;2006年5月提出了“母亲资本”,主要通过为家庭提供住房补贴、免费为在校学生提供餐饮、在医疗和养老方面提供支持等方式来提升家庭的福利。Slonimczyk 和Yurko通过估计生育和劳动力参与的结构动态规划模型对俄罗斯2007 年开始实行的生育津贴政策的有效性进行评估,研究发现该计划使平均每个女性的长期生育数量大约提高了0.15。[17]Archangelskiy 等评估了从2007年开始在俄罗斯实施的对二孩及更高孩次进行的生育补贴政策对生育率的影响,数据表明2000-2004年二次和更高次出生人口的年增长率约为0.02。如果这一增长在2007-2015 年持续下去,2015 年二孩及更高孩次的总和生育率将达到0.731,而实际上是0.990,高出35.4%;在这种情况下,总和生育率为1.518,而实际上是1.777,高出17.1%。这些增长数据可以作为2007-2015年实施的产前政策效果的估计数。[18]

伊朗和泰国的生育政策虽然已经从限制转换为鼓励性政策,但是与其他国家相比有着明显的直接干预为主的特点,主要是制定人口发展目标以及采取法律手段,还没有开始从提升福利方面促进生育。截至2018年伊朗和泰国的总和生育率一直呈现缓慢下降的趋势。

5.国外生育支持政策对比及效果总结

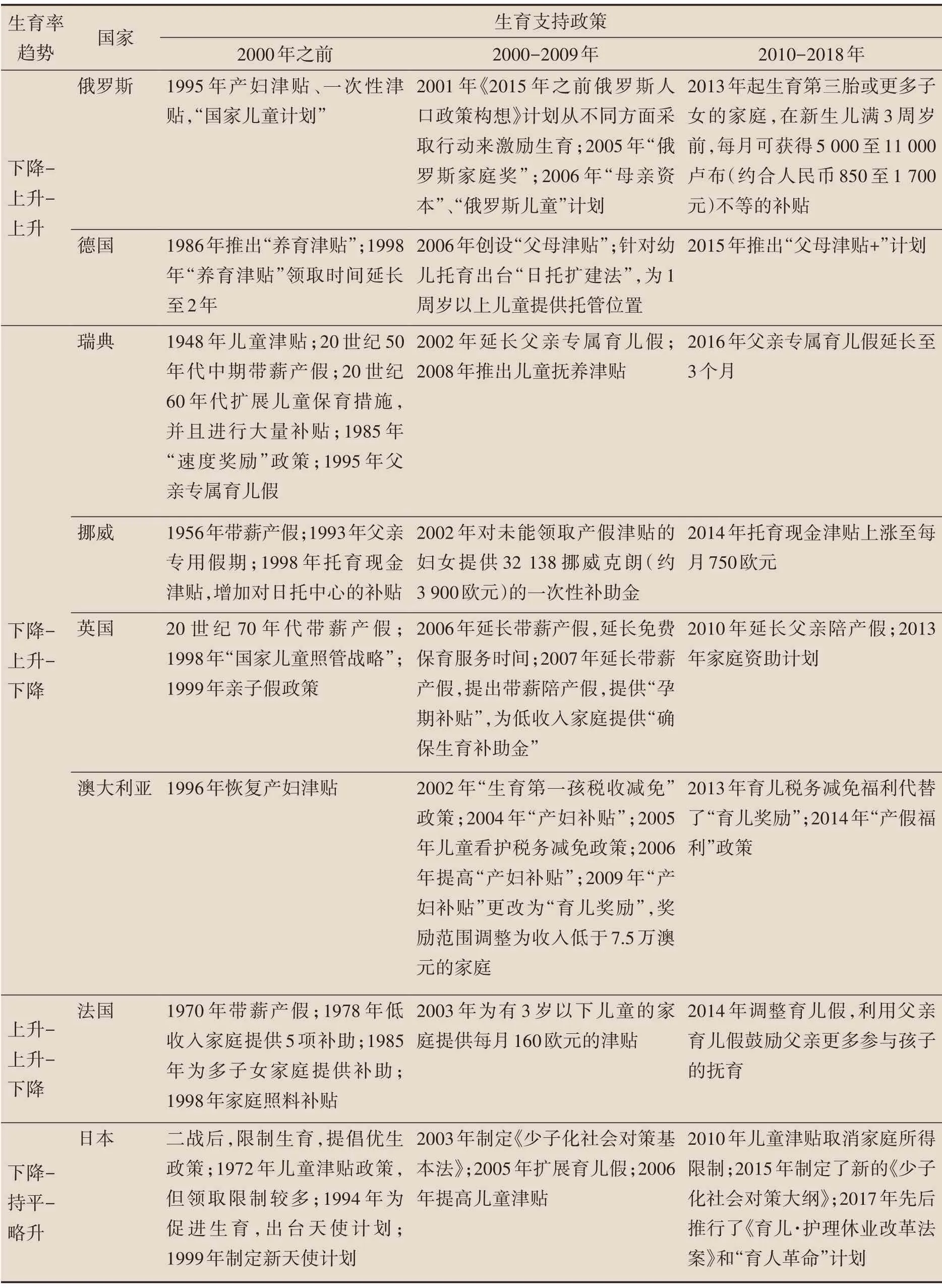

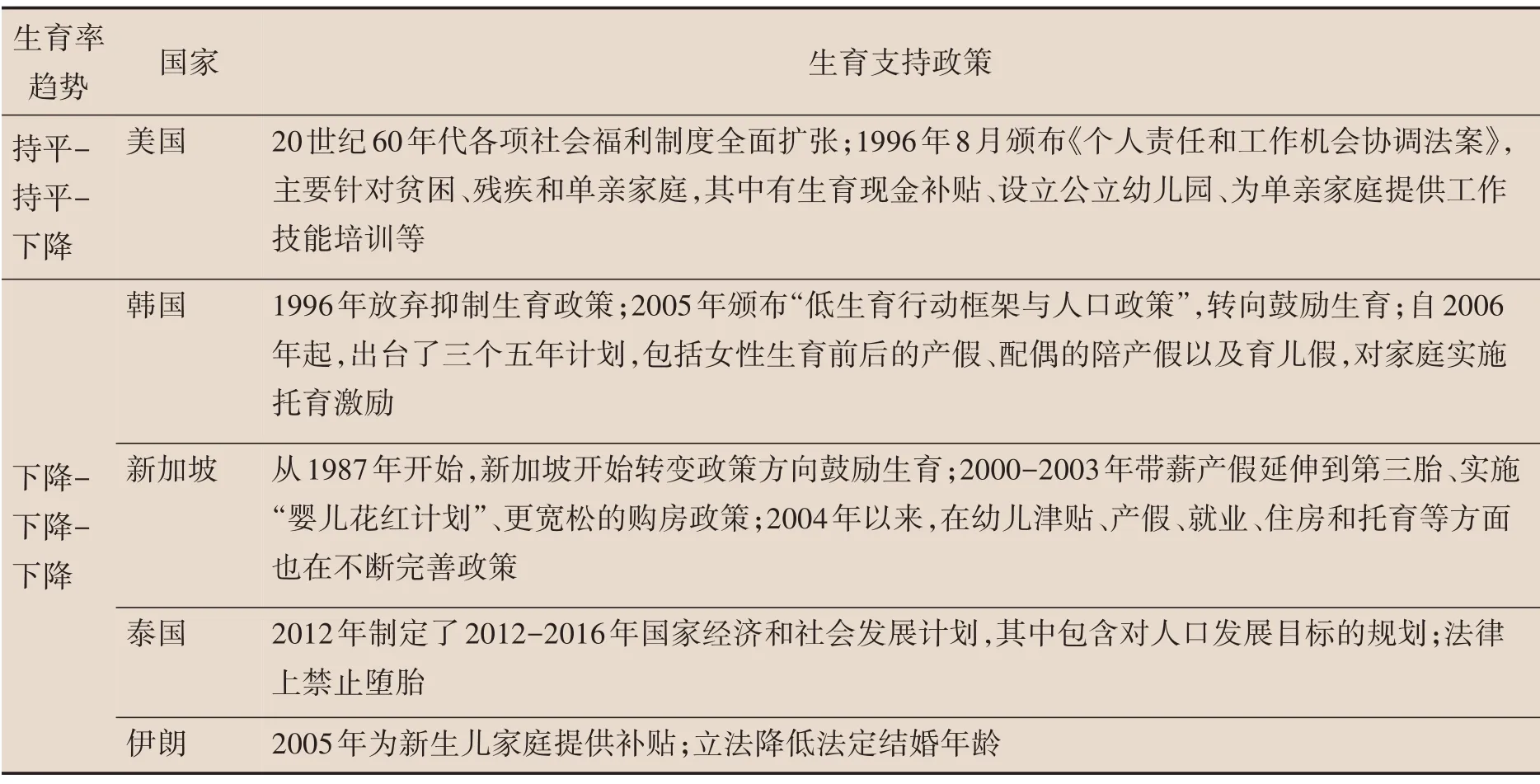

对上述国家的总和生育率趋势按照三个时段(1990-1999年、2000-2009年和2010-2018年)进行分类(见表1)。考察在不同的历史时期各国采取的生育支持政策实施特征和效果,可以得到如下几点结论:

表1 国外生育率趋势与生育支持政策

续表1

首先,从各种生育支持政策的效果来看,对于生育率远未达到更替水平的国家,各种形式的现金津贴(如生育津贴、儿童津贴、产妇津贴、托育津贴、养育津贴、父母津贴等)对生育行为的激励效果都很明显。产假、陪护假、育儿假、日托等育儿支持政策的激励效果相对较差,在很多国家甚至没有起到显著效果。现金津贴配合育儿假、日托中心建设等多类型政策组合效果更为显著。可能由于产假、育儿假、税收减免等政策的受益对象为特定群体,政策没有达到全面和普遍的覆盖效果。

其次,从干预时机来看,生育支持政策出台时间越早,干预越及时,效果越显著。如瑞典、挪威、英国、法国等欧洲发达国家较早关注到生育率下降的问题,构建了完善的生育支持政策体系,取得了较好的效果。德国、俄罗斯和澳大利亚针对生育率下降局势,及时地采取了干预措施,扭转了生育率进一步下降的趋势,实现了生育率正向增长。日本、韩国、新加坡20 世纪80 年代前后生育率不断下降,虽放弃了抑制性生育政策,但没有适时采取干预措施,错过了最佳干预时机,生育率进一步下滑,之后的生育支持政策也未能达到预期效果。

第三,从政策强度来看,生育支持政策强度越大效果越显著。如日本、德国虽较早推出了儿童津贴和养育津贴,但政策出台初期津贴额度不高,刺激效果并不明显。在进一步提高津贴并配合其他各种形式的激励政策后,效果更为显著。如澳大利亚1996年起恢复产妇津贴初期几年效果不明显,在2002年开始出台一系列税收减免、产妇补贴、育儿奖励等政策后,生育率得到了较大的提升。

第四,从政策作用的持续时间来看,抑制性生育政策的作用更为持久,带来的人口惯性和生育观念的改变难以在短时间内得到扭转。由抑制性生育政策转为支持性生育政策的实施难度较大且收效甚微,而支持性生育政策如果降低支持力度,生育率又容易出现下滑。如新加坡、日本、韩国由抑制性生育政策转为支持性生育政策后,实施多年的政策效果并不理想。澳大利亚2013 年“育儿奖励”取消后,虽然政府采取了一系列替代政策,但是总和生育率仍呈现出不断下降的趋势。

四、对中国的启示

通过上述分别对各地区发达国家和发展中国家生育支持政策的分析发现欧美等地区发达国家的生育支持政策起步较早,已经形成了相对完善的激励体系并取得了一定的成效,但是在2009年左右这些国家又纷纷进入新一轮的生育率下降期;亚洲部分发达国家的生育支持政策相对较晚,低生育率趋势也未得到有效扭转。虽然各国采取的生育支持政策及其取得的效果各异,但是对于我国目前的生育支持政策制定和实施具有一定的借鉴意义。

1.营造支持生育的社会环境

许多发达国家(地区)的生育支持政策中都突出强调了“性别平等”,男性更多地参与育儿不仅能够减轻女性的育儿负担,还有利于女性在劳动力市场获得更加平等的对待,重新回到劳动岗位。瑞典、德国等国家都曾采取过激励男性参与育儿的政策,包括瑞典的父亲专属带薪育儿假以及德国鼓励父母双方参与育儿的制度,在提高生育率方面取得了一定的效果。Billingsley和Ferrarini利用欧洲社会调查的数据,根据21个欧洲国家的个体水平特征和家庭政策,采用多层次模型分析了16 000名男性和女性生育意愿的变化,研究结果表明性别平等的职业保护的家庭支持政策与男性和女性的初次生育意愿和二次生育意愿都呈正相关。[19]

法国家庭政策的特点是对多生育家庭提供系统的支持,在家庭补助和育儿假期方面相对于独生子女家庭都采取了更多的激励措施,正是这些激励政策使法国一直保持较高的生育率。2005年俄罗斯还通过设立“俄罗斯家庭奖”的方式鼓励生育,通过在全国范围内营造鼓励生育的文化氛围,进而影响人们的生育观念,以上分析也表明俄罗斯的生育文化对提高总和生育率具有一定的作用。

2.关注提升弱势群体社会福利

首先要突出生育支持政策普惠性。瑞典、挪威等国的经验表明扩展生育支持政策的实施范围能够有效促进生育。我国目前实施的带薪产假、税收优惠等激励措施只适用于一部分人群,但是农村和城市的家庭都面临较大的生育压力,普遍面临着“想生但不敢生,养不起”的困顿局面。因此,在实施激励政策时要兼顾城乡,对于不适用特定激励政策的人群可以采取其他措施进行生育激励。

其次是重点关注低收入家庭。低收入家庭相对于其他家庭来说面临更大的经济限制,从而抑制生育。许多国家的生育激励政策都注重从低收入家庭入手,英国为低收入家庭提供“确保生育补助金”,符合条件的家庭可以获得一次性500英镑的经济支持。美国没有出台专门的生育激励政策,但是对于低收入家庭和单亲家庭提供了一系列生育支持,包括生育现金补贴、托育服务、就业培训等,完善的社会福利政策使美国保持较高的生育率。

3.适当时机实施政策干预

欧洲等发达国家(地区)的生育支持政策在较早时期就已经开始实施,从激励效果来看,比亚洲国家日本、韩国和新加坡的政策效果更显著,虽然亚洲国家也随后实施了一系列激励政策,但总生育率没有明显的转变趋势,因此准确把握政策干预的时期和干预方式对有效激励生育至关重要。居民生育意愿和生育行为发展趋势的监测有利于我们准确调整生育激励政策,从而达到提高生育率的目的。我国各个地区的经济社会发展程度不同,在推行普适性生育激励政策的同时,允许各地区根据自身经济社会发展程度和生育文化的特点,因地制宜积极开展本地区人口及相关方面的社会调查,制定人口增长目标并采取差异化的措施。

4.采取组合式生育支持政策

生育津贴、延长产假与提供育儿支持相结合。瑞典、英国、挪威等国家在促进生育率提升方面都曾采取了延长产假和提高生育津贴的方式并取得了一定的效果。但是过长的产假可能对女性职工社会劳动参与的合法权益产生损害,因此,在产假制度方面,延长产假要与相应的法律和规章制度联系起来,在保障女性社会劳动参与的合法权益的基础上延长产假。除此之外,生育津贴的提高也需要政府部门的参与,单纯依靠企业可能不能有效改善女性的生育环境。

另外,还需要综合考虑提供育儿支持,降低养育成本。瑞典、英国、挪威、德国、澳大利亚等国家都曾采取了一系列措施来为家庭提供育儿支持,降低家庭面临的育儿成本从而提高生育率,包括修建足够的托育中心、提供托育补贴、对未参与托育的家庭提供育儿补助等,这些措施在促进生育方面发挥了至关重要的作用。如就德国而言,Bauernschuster 等发现德国对幼儿的公共托儿服务的大规模扩张大大提高了生育率。[20]一个具体降低母亲生育成本变革的历史例子是婴儿配方奶粉的推出,它减少了母亲母乳喂养的需要,从而大大增强了母亲处理幼儿需求的灵活性。Albanesi和Olivetti认为婴儿配方奶粉的引入促进了20 世纪30 年代至60 年代美国女性就业率和生育率的同步上升。职业发展和家庭之间的矛盾是造成女性生育率下降的重要因素,因而提供育儿支持能够缓解女性面临的家庭与工作之间的矛盾,降低家庭的育儿成本。[21]

我国属于发展中国家,经济因素可能仍是制约大部分家庭生育的关键因素,其他国家的经验表明发放生育奖金以及实施税收优惠能够有效提高生育率。在税收方面,澳大利亚政府曾先后推出了“生育第一孩税收减免”政策以及儿童看护的税务减免政策,我国应结合目前的生育现状,对生育子女两个以上的家庭,通过提高税收起征点或免除部分税收等方式促进生育。此外,从生育率的总体变化和实证分析中都表明澳大利亚和俄罗斯政府采取的生育奖金政策对提高生育率至关重要。延迟生育是导致总生育率下降的重要因素。瑞典在激励生育方面曾采取过“速度奖励”政策,对特定时段内完成第二次生育的家庭给予更多的政策支持。除此之外,与我国目前实行的“全面二孩”政策相对应,通过对不同胎次生育实施差异化政策,能够有效提升居民的二胎意愿进而提高生育率。