中国青年人教育程度异质性及其对主观幸福感的影响

邱 红,张凌云

(吉林大学 东北亚研究中心,吉林 长春 130012)

一、引言

随着我国经济社会的全面协调发展,人民物质生活水平得到显著提高,精神生活日益丰富,对幸福生活的满意度不断提升。在经济社会发展过程中,教育提高了我国整体人口文化素质,培养了经济社会发展需要的各级各类高素质人才。从个人发展来看,教育能使人学习谋生立业的知识和技能,获得更多发展机会,提高社会地位,还能丰富人的内心世界,帮助人建立正确的价值观,促进人与社会和谐关系的建立;教育对每个人自身发展和幸福感的体验都意义非凡。青年人是我国经济社会发展的重要力量,青年阶段是他们在学习、工作、生活等方方面面进步最快的时期。探讨教育程度对青年人主观幸福感的影响将有利于社会更加关注青年人心理健康状况,了解教育影响青年人幸福感的程度及作用机制。

本文基于2017 年中国综合社会调查(以下简称CGSS 2017)数据实证分析教育程度与青年人主观幸福感之间的关系,为进一步提高青年人主观幸福感水平提出对策建议。

二、研究综述

教育事业的不断发展使我国国民整体受教育水平不断提高,但是教育获得的性别差异仍较为明显。张学敏等人以及卫红丽的研究均表明我国性别间的教育不均衡问题仍然突出。[1-2]吴愈晓研究发现教育获得的性别不平等主要存在于家庭中兄弟姐妹较多的群体。[3]除性别因素外,年龄、户籍等个人特征因素也对教育获得产生影响。[4]可见,教育性别差异仍是我国社会不可忽视的问题,真正实现教育公平需要男女接受平等的教育并得到平等的教育结果。

主观幸福感是每个人对自身生活满意度的总体评价。[5]国外学者在心理学、经济学和社会学等各个领域都对主观幸福感进行了相关的研究。经济学领域大多从收入角度研究主观幸福感,Ngamaba 研究发现收入不平等与主观幸福感之间的关联是复杂的,在发达国家显著为负,在发展中国家显著为正。[6]社会学领域,Campbell等人认为配偶所提供的社会支持能够带来幸福感的增强,因此婚姻因素有助于提高主观幸福感水平。[7]Andrew 认为健康是影响主观幸福感的重要因素,物质条件、年龄、家庭关系也会影响个体对于幸福感的评价。[8]

国内学者针对青年人主观幸福感的社会学分析主要包括婚姻状况、家庭支持、社会参与等方面与主观幸福感关系的研究。徐福芝和陈建伟的研究表明婚姻对幸福感存在显著的正向影响。[9]吴愈晓等人在研究我国城镇女性的主观幸福感时发现家庭提供的庇护对女性的幸福感水平有显著的提升作用。[10]彭定萍等人认为社会参与对青年人幸福感的影响是通过交往关系信任程度提升的。[11]除了个人特征、经济状况等因素外,教育对于主观幸福感也存在重要的影响。黄嘉文基于CGSS 2005 的实证分析发现教育程度与城市居民幸福感呈现显著的正向关系,其中拥有中专、高中和大学以上学历的个体是最幸福的。[12]赵新宇发现个体教育水平的提高可以显著提升居民的幸福感水平。[13]

综合国内外研究可以发现男女受教育水平在不同国家和地区存在一定的性别差异,教育程度与不同个体的主观幸福感存在较为复杂的影响关系。本文通过研究青年人教育程度异质性及其对主观幸福感的影响,力图回答以下问题:一是我国青年人的受教育水平如何及是否存在性别差异;二是不同教育程度对青年人主观幸福感的影响及性别差异分析。通过以上问题的研究进一步提出相关对策建议。

三、数据来源及使用模型

(一)数据来源

本文采用中国综合社会调查(CGSS)2017 年度的调查统计数据,由中国人民大学中国调查与数据中心发布。该调查于2003 年开始进行,是我国最早的全国性、综合性、连续性的大型学术调查项目。CGSS系统全面地收集了社会、社区、家庭、个人多个层次的数据,已成为研究中国社会最主要的数据来源之一。2017年度调查问卷覆盖了28个省、市、自治区的不同性别、年龄、婚姻状况、户籍、受教育程度、工作状况的人群。该数据资料相对来说较为全面,在反映青年人总体状况上具有较高的科学性、可行性以及代表性。2017 年度中国综合社会调查共计样本12 582 份,本文基于研究目的选择18-44岁青年人作为研究对象,经筛选处理后得到有效样本共计4 618份。

(二)使用模型

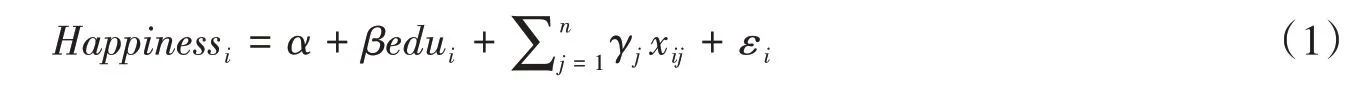

关于主观幸福感的研究中,使用频率最多的模型有多元线性回归、有序Probit回归和有序Logistic回归三种。多元线性回归是目前学界使用较为广泛的模型之一,它的优点在于模型简单明了,易于理解;但主观幸福感是一种心理感知,在实践中很难精确测量,不能形成连续变量。本研究中的因变量是我国青年人的主观幸福感,根据CGSS 2017 的调查问卷被设置为5 级有序变量;而有序Logistic回归从概率角度构建模型,适用于幸福感这种有序离散变量,能够较为合理地解释幸福感的不同影响因素,因此选择使用有序Logistic回归模型进行分析,计量模型表述如下:

其中,Happinessi是第i个青年人的主观幸福感的等级;edui是其不同程度的教育变量,如小学、初中、高中、大学等;xij为控制变量,包括年龄、性别、婚姻、收入、身心健康状况等;ε为回归模型的随机扰动项。

四、实证分析

(一)我国青年人受教育程度及其性别差异

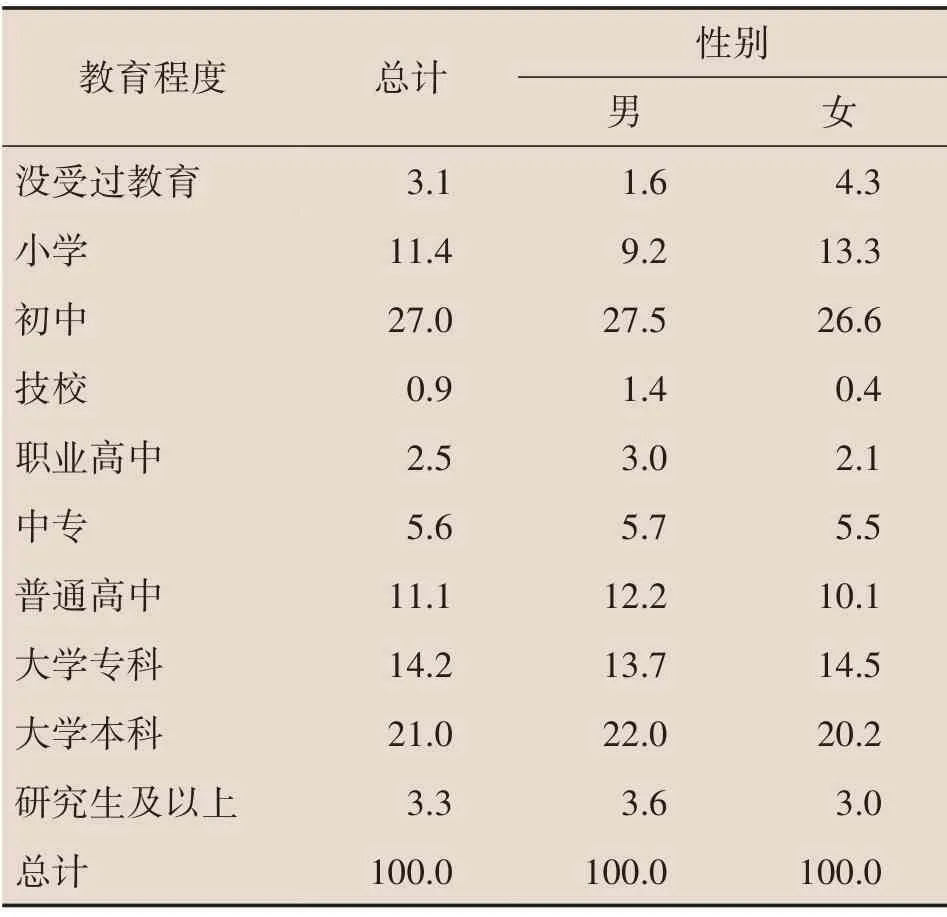

近年来,我国各种程度受教育总人数都在不断增加,不仅接受义务教育的人群数量持续上升,接受高等教育的人群比例也不断增加且增长较快,全体国民教育程度不断提升。本文使用CGSS 2017数据,18-44 周岁的青年人样本共计4 618 个。总体来看,被调查青年人总体受教育水平较高,其中初中及以下学历的人群比例最高为41.5%,技校、中专、高中以及大专的比例为34.3%,大学本科及以上学历人群所占比例为24.3%。可见,我国半数以上青年人接受了中等教育,接近2/5的青年人接受了高等教育,文化程度较高。

对比男女两性各等级受教育水平可以发现:没受过教育的女性比例远远高于男性,调查人群中女性没受过教育的比例是4.3%,男性只有1.6%;小学教育程度的女性比例也高于男性;而接受初中及以上教育的男性比例基本上都高于女性,初中程度男性比女性高近1 个百分点,普通高中男性比例比女性高2 个百分点;大学本科及研究生以上男性比例比女性高2.4 个百分点。可见,接受中高等教育的男性比例要高于女性;接受初等教育和没受过教育的女性比例高于男性,教育依然存在着一定的性别差距。调查青年分性别受教育水平的具体情况详见表1。

表1 青年人教育程度状况(%)

(二)不同受教育程度的青年人主观幸福感的差异分析

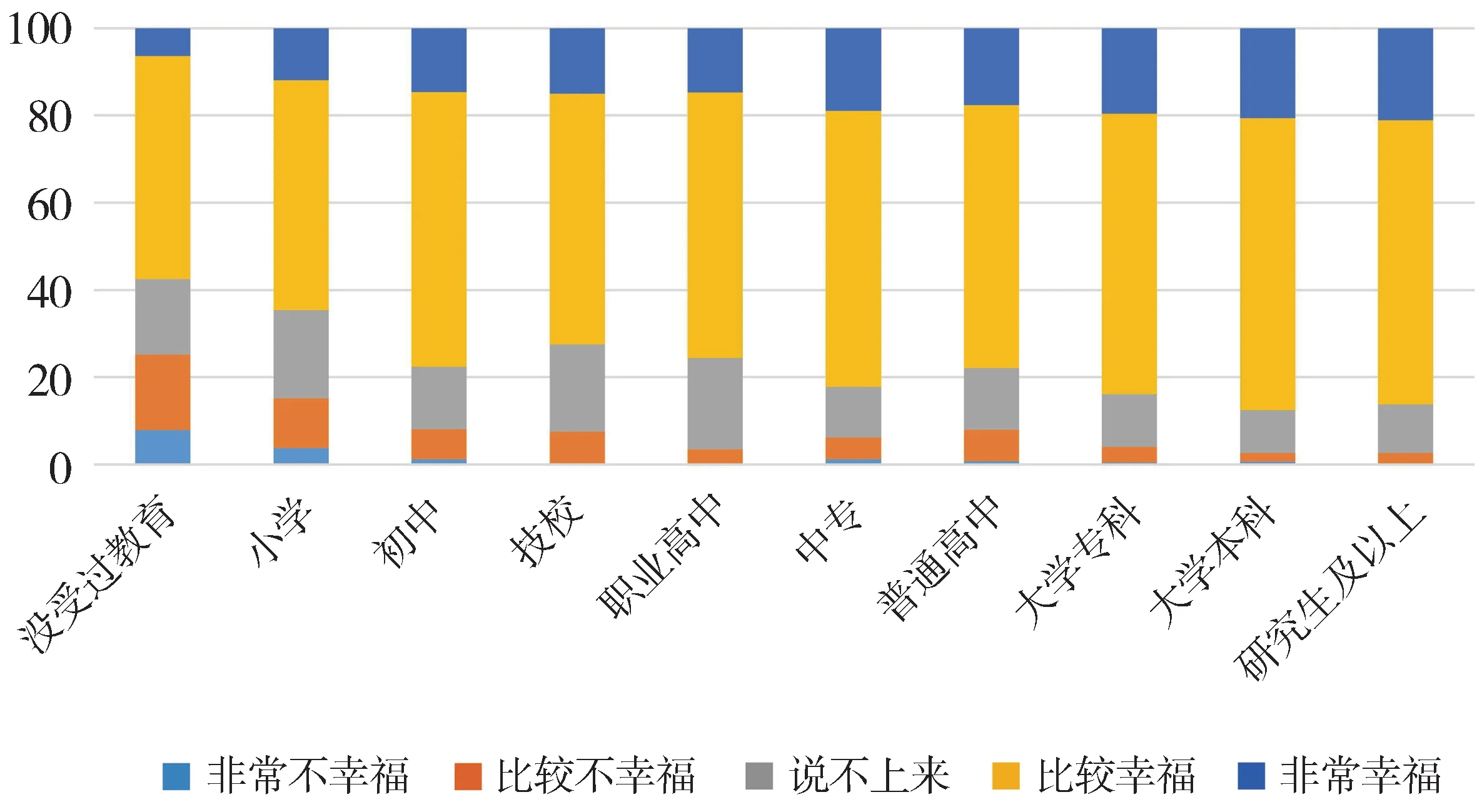

我国青年人的主观幸福感水平总体良好。如果将主观幸福感分为感到幸福、感到不幸福、说不上来三个等级,CGSS 2017 数据显示青年人感到幸福的比例远远高于不幸福的比例。总体来看,感到幸福的年轻人比例是78.9%,其中16.8%的青年人感到非常幸福、62.1%的青年人感到比较幸福;感到不幸福的年轻人比例是7.3%,包括比较不幸福和非常不幸福;说不上来幸福还是不幸福的年轻人比例为13.7%。

分教育程度来看,受教育程度越高的青年人感到非常幸福和比较幸福的比例越来越高;而感到非常不幸福和比较不幸福的比例越来越低。可见,随着学历水平的不断上升,青年人主观幸福感水平不断提高。尤其是学历达到大学本科和研究生及以上后,分别有86.2%和87.5%的青年人认为自身处于幸福的状态;在感到不幸福的群体中,教育程度越低感受到不幸福的比例越高,没受过教育、小学以及初中学历的比例较高,分别为25.2%、15.2%和8.1%;在说不上来自身是否幸福的群体中,职业高中、小学以及技校学历的青年人所占比例分别为20.9%、20.2%和20%(见图1)。

图1 不同受教育程度青年人的主观幸福感现状(%)

(三)教育程度对青年人主观幸福感影响的回归分析

1.变量设定与赋值

本文因变量为主观幸福感,衡量幸福可以采用主观或客观的标准,其中主观幸福感是自我描述的快乐或生活满意度。[14]本文从主观幸福感的角度进行研究,使用调查问卷中的“总的来说,您觉得您的生活是否幸福”作为衡量主观幸福感的标准,采用5 级李克特量表测量回答结果,回答结果1-5级分别由“非常不幸福”至“非常幸福”逐级递增,等级越高,其主观幸福感评价越高。

核心自变量为教育程度,该变量为10分类变量,分别为没受过任何教育、小学、初中、技校、职业高中、中专、普通高中、大学专科、大学本科、研究生及以上,以“没受过任何教育”作为参照组。

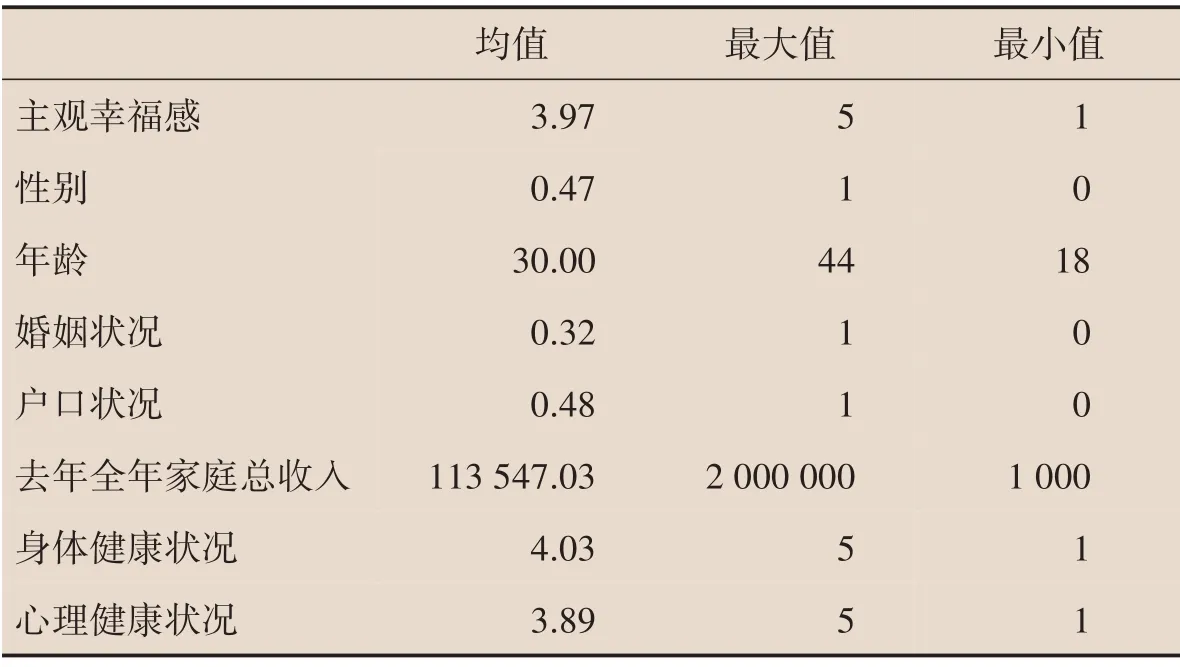

控制变量包括性别、年龄、婚姻状况、户口状况、收入和健康状况等,具体赋值为:性别(男=1,女=0)、年龄(实际年龄)、婚姻状况(已婚=1,未婚=0)、户口状况(非农业=1,农业=0)、身体健康状况(健康=1,不健康=0)、抑郁状态(不抑郁=1,抑郁=0)和去年家庭总收入(实际收入取对数),用于分析主观幸福感的影响模型。表2为各变量的描述性统计。

表2 变量的描述性统计

2.受教育程度与主观幸福感的回归分析

通过使用SPSS 22.0 软件,对样本进行有序Logistic 回归时,为了降低变量“去年全年家庭总收入”的离散程度,首先将其取对数进行了处理,然后再将其纳入回归模型。回归结果显示影响青年人主观幸福感的因素有教育程度、年龄、性别、婚姻状况、收入、身心健康状况等。不同教育水平对青年人主观幸福感的影响存在差异。

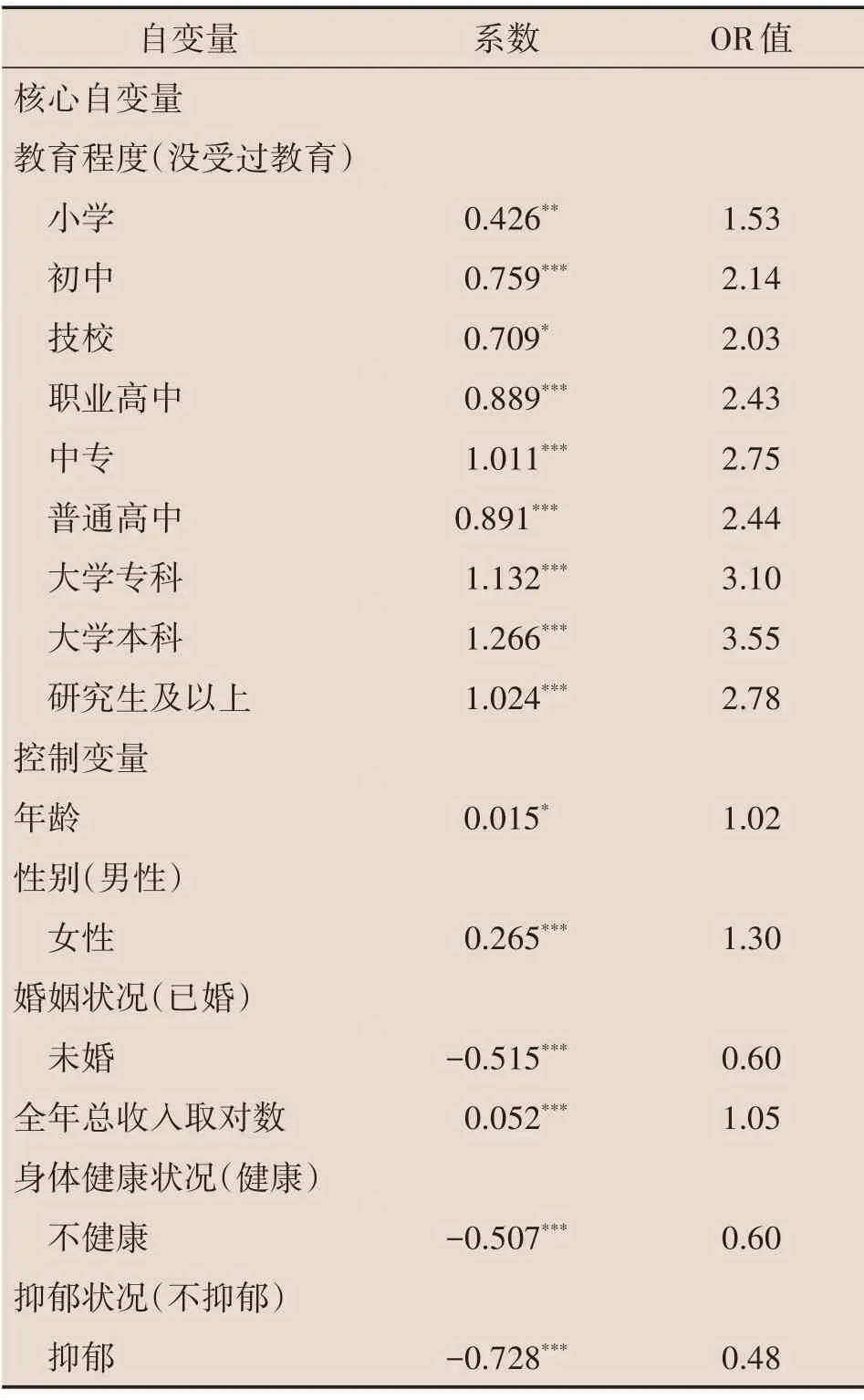

从表3的回归结果可见教育程度与青年人的主观幸福感呈现显著的正向关系,但不同的教育水平对青年人主观幸福感的影响存在差异。普通教育方面,以没有受过任何教育作为参照,小学、初中、高中、大学本科、研究生及以上学历的青年人感到幸福的概率分别提高0.53、1.14、1.44、2.55、1.78倍,即本科学历青年人主观幸福感水平提高最多,研究生及以上的青年人感到幸福的概率相比本科生降低77%。学历达到研究生及以上群体的主观幸福感下降的原因可以归纳为两点:一是当我们在教育里投入的时间与成本不断增加时,会期待得到更大的效用和更多的收益,即高学历人群对于生活的目标和未来的追求更高,目标达成颇具难度,导致幸福感水平降低;二是研究生学历教育人群数量不断增加导致就业压力增大,幸福感也会不断降低。职业教育方面,以没有受过任何教育作为参照,学历水平为技校、职业高中、中专、大专的青年人,其幸福感水平不断提高,提高程度分别为1.03、1.43、1.75、2.1 倍。总之,随着青年人受教育水平的提高,其主观幸福感总体呈不断上升趋势。

表3 教育程度与主观幸福感的回归分析

年龄、性别与婚姻状况显著影响青年人主观幸福感。在18-44 岁年龄段,青年人的年龄每增加1 岁,主观幸福感水平提升2%。性别与青年人的主观幸福感呈现显著的正向关系,即相对于青年男性来说,青年女性的主观幸福感更强,更易感到幸福。相对于已婚,未婚与青年人的主观幸福感呈现显著的负向关系,即相对于已婚的青年人,未婚青年人的主观幸福感水平更低。

进一步分析回归结果,收入对青年人的主观幸福感有显著正向影响。具体来看,收入每提高1%,青年人的主观幸福感水平提升5%。这说明收入水平对于青年人的主观幸福感存在重要影响,因为收入的提高有助于满足青年人自身的物质需求,从而促使青年人追求更高层次的精神需求,提升其幸福感水平。

身体健康状况及抑郁状况显著影响青年人的主观幸福感。身体不健康与主观幸福感呈现显著的负向关系,即与身体健康的青年人相比,身体不健康的青年其主观幸福感更低。抑郁状况与主观幸福感呈现显著的负向关系,即心理存在抑郁情况的青年人越不易感知幸福,幸福感水平越低。

(四)教育程度对青年男女主观幸福感影响的异质性分析

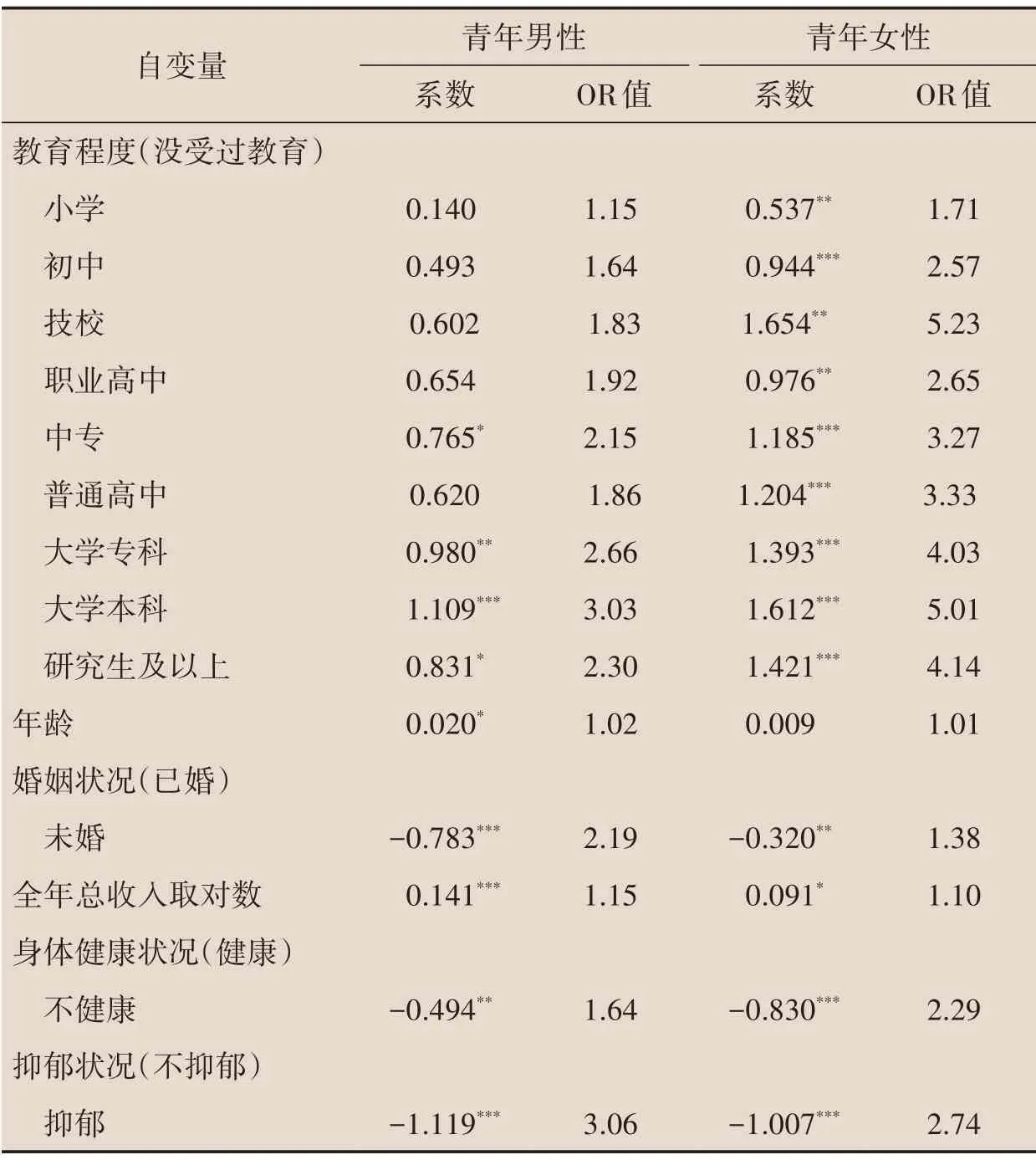

我国青年人的教育程度存在一定的性别差异,为了进一步分析性别差异下的不同影响,本文对青年人主观幸福感的影响因素进行了分性别的群组回归,得到回归结果见表4。

表4 性别差异下教育程度与主观幸福感的回归分析

对比分析发现教育程度对青年男女幸福感的影响有显著差异,青年女性的主观幸福感与各等级的教育程度都显著相关,青年男性主观幸福感只与中专、大学、研究生及以上教育程度显著相关;同样为大学本科的学历,青年女性感到幸福的概率要远高于青年男性。具体的性别差异分析如下:以没受过教育的青年人作为参照,大专学历的青年女性感到幸福的概率比青年男性高1.37 倍;大学本科的青年女性感到幸福的概率比男性高1.98 倍;研究生及以上学历的青年女性感到幸福的概率比青年男性高1.84 倍。可见,与青年男性相比,青年女性的主观幸福感受教育程度的影响更为显著且影响程度更大。

进一步分析年龄、婚姻状况对青年男女主观幸福感的影响,年龄因素在10%的显著性水平下影响青年男性的主观幸福感,而对女性主观幸福感的影响不显著;即男性年龄每增加1岁,主观幸福感水平提升2%。婚姻状况方面,未婚在1%的显著性水平下影响男性青年主观幸福感,在5%的显著性水平下影响女性主观幸福感,即婚姻状况对主观幸福感的影响,男性要显著高于女性;从婚姻对主观幸福感的影响程度来看,未婚降低男性幸福感的程度也远远大于未婚对女性的影响。可见,年龄、婚姻状况对青年男女主观幸福感的影响在显著性水平上和影响程度上都有差异,总体来看对男性的影响要高于女性。

收入对青年男性的主观幸福感影响显著高于青年女性。收入在1%的统计水平下显著影响青年男性主观幸福感,在10%的统计水平下显著影响青年女性主观幸福感。具体来看,收入水平每提高1%,青年男性的主观幸福感提升水平比青年女性高5%。说明收入状况更为明显地影响我国青年男性的主观幸福感水平,其原因与我国的传统文化有关,男性在家庭中往往需要负担更多的家庭开支与经济压力等,因此其收入状况对主观幸福感存在显著的影响。

心理健康状况更为显著地影响青年男性的主观幸福感,而身体健康状况更为显著地影响青年女性的主观幸福感。以身体健康为参照,身体越不健康,青年人越不幸福,其中青年女性感到不幸福的概率高于青年男性。以心理不抑郁为参照发现,心理抑郁的青年人不易感到幸福,其中男性感到不幸福的概率高于女性。

五、结论与建议

(一)结论

基于中国综合社会调查(CGSS)2017 年度数据,本文运用有序Logistic 回归,实证检验了教育的性别差异以及教育对于青年人主观幸福感的影响,得出以下结论:

第一,我国青年人总体受教育水平较高,半数以上青年人接受了中等教育,接近2/5 的青年人接受了高等教育。青年人受教育程度存在一定程度上的性别差异,青年男性的教育水平总体高于青年女性,特别是高等学历下青年男性的比例高于青年女性。

第二,我国青年人的主观幸福感水平较高,78.9%的青年人感到幸福,只有7.3%的人感到不幸福,其余13.7%的人说不上来幸福不幸福。随着教育水平的提高,青年人主观幸福感整体呈上升趋势,而由大学本科上升至研究生及以上学历时,青年人主观幸福感反而略有下降。本科学历的青年人主观幸福感最高,未受过教育的青年人主观幸福感最低。

第三,不同教育程度对青年人主观幸福感有影响且存在显著的性别差异。青年女性的主观幸福感受到各等级教育程度的显著影响,青年男性的主观幸福感只与中专、大学、研究生及以上教育程度显著相关。即使同样拥有大学本科学历,青年女性主观幸福感的提高程度远高于青年男性。在研究生及以上学历水平下,青年女性主观幸福感仍高于青年男性。说明相较于青年男性,青年女性主观幸福感的提升受高等教育水平的影响更为显著。

第四,收入对青年人主观幸福感有显著影响且存在一定的性别差异。收入水平的提升能够显著提高青年人的主观幸福感水平,但收入对于主观幸福感的提升存在性别差异。相较于青年女性,青年男性的主观幸福感受到收入水平的影响更大,影响程度更高。

第五,年龄、婚姻、健康状况等因素对青年人主观幸福感有显著的影响且存在明显的性别差异。年龄仅对青年男性的主观幸福感存在正向影响,未婚对青年男性的主观幸福感影响高于女性,身体不健康对青年女性主观幸福感的影响高于男性,心理存在抑郁情况对青年男性主观幸福感的影响高于女性。

(二)建议

为了更好地提高青年人的主观幸福感水平,促进其身心健康发展,本文基于实证分析得出的结论,提出以下建议:

第一,不断提高青年人的受教育水平。实施乡村教育振兴计划,完善区域教育发展体制机制,进一步缩小城乡、区域的教育差距。同时,不断提高农村及偏远贫困地区义务教育的质量,做到优质均衡。对于高校来说,提高自身的科技创新水平,构建高校科技创新体系,为青年人能够享有高水平的教育提供保障。政府及有关部门应努力构建全社会的终身教育体系,提高人均受教育年限,形成全民终身学习的良好氛围。

第二,提高教育性别公平的观念与意识。利用媒体的力量继续宣传性别平等的观念,保证女性劳动者平等的社会地位,消除性别歧视等陈旧观念。倡导家庭内部传递正确的价值观,给予子女平等的角色期待,培育性别平等和人格健全的意识。继续提高女性的受教育水平,教育水平的提高能促进女性主观幸福感的提升,因此应继续鼓励青年女性接受高等教育。

第三,提高青年人的收入水平,减轻青年人在家庭和社会发展各方面的经济压力。对于研究生群体,进行合理的学费制度改革,减轻其经济负担。提高青年劳动者的就业质量,增强劳动力供需双方的匹配性,使青年人的劳动技能能够得到充分发挥。政府创造良好的政策环境和公共服务平台,促进青年劳动者实现纵向流动,不断提高青年人的收入水平。

第四,全社会应更加关注青年人的婚姻状况。随着越来越多的青年女性踏入职场,缓解女性的家庭与工作之间的矛盾与压力变得尤为重要,鼓励社会大力发展普惠性托育,支持社会资本建设营利性托育机构,减轻家庭抚育孩子的成本与压力。提高青年人的婚姻质量,做到优婚优育,形成良好的婚姻道德观念,降低离婚率,提升青年人的婚姻满意度,提高其主观幸福感。

第五,提高青年人的身体健康水平,降低抑郁发生率。建立相关的青年人身心健康保护机制,倡导青年人定期体检,在学校内开设心理咨询室,增设心理健康教育的基本通识课程。在社会上加强人文环境建设,优化生活环境,尽量减少负性事件的发生。建立关爱帮扶机制,为青年人提供充分的社会支持,使其能够身心健康地全面发展。