基于数据挖掘技术探讨针刺治疗近视的选穴规律*

吴 琼,周 剑,韦企平,闫晓玲,廖 良

(1.首都医科大学附属北京同仁医院,北京 100730;2. 北京中医药大学东方医院,北京 100078)

近视是指眼在调节放松状态下,平行光线通过眼的屈光系统折射后,焦点落在视网膜之前的一种屈光状态[1]。根据国家卫生健康委员会近期关于全国近视人数的统计反映,我国近视的发生率仅次于日本,排名世界第二,而近视人数已高居世界首位。随着近视屈光度的增加,致盲性眼病如高度近视性黄斑裂孔、视网膜脱离和青光眼的发生率也逐年上升[2]。因此,防治近视已迫在眉睫。近视的发病机制主要集中在遗传与环境两大方面。父母近视与孩子近视的发展间呈现正相关性,近距离工作、户外运动时间的减少均可增加近视的发生率。当前比较公认治疗近视的方法有视觉训练、多焦点框架眼镜和角膜塑形镜,西医药物治疗包括0.01%阿托品滴眼液以及2%哌仑西平眼用凝胶[3]。但有研究显示,佩戴角膜塑形镜的儿童及青少年少数会发生感染性角膜炎,另外也有角膜塑形镜出现反弹作用的报导[4-5]。西医药物阿托品具有反弹及眼部过敏等副作用,而对于哌仑西平,还需进一步的研究观察[6]。中医认为眼与经络密切相关,世界卫生组织也将近视指定为针灸治疗的有效病种之一[7],使用中医疗法包括毫针针刺、梅花针、耳穴压豆和推拿等治疗儿童青少年近视已成为许多家长的选择。本研究收集了近20年治疗近视的针刺处方,采用数据挖掘技术挖掘和分析治疗近视的针刺取穴规律,为临床治疗提供借鉴和参考。

1 资料与方法

1.1 资料来源

选用2000年1月1日—2020年5月31日中国期刊全文数据库(CNKI)、万方数据库(Wangfang Data)、维普数据库(VIP)、PubMed和Embase数据库公开发表的关于针刺治疗近视的临床中英文文献。

1.2 检索方法

中文数据库以主题词加自由词检索模式进行检索,以“近视” “针灸” “针刺” “电针” “毫针”为检索词;英文数据库以“myopia” “acupuncture”为主题词进行检索。以CNKI为例,进行专业检索,具体检索式为:SU=近视 and (AB=针灸or AB=针刺 or AB=电针 or AB=毫针)。

1.3 纳入标准

1.3.1 文献类型 文献为针刺治疗近视的临床研究,包含随机对照研究、临床病例观察以及经验总结。

1.3.2 研究对象 明确诊断为近视的患者。

1.3.3 干预措施 以十四经络腧穴和经外奇穴为主穴、配穴,以毫针针刺和电针为治疗手段,单独或结合其他方法治疗近视。若文献中出现两种不同针刺处方进行对照研究,统计疗效较高的针刺处方。

1.4 排除标准

①重复发表或数据雷同的文献;②综述、理论探讨、Meta分析、数据挖掘、文献研究和动物实验研究类文献;③无明确针灸处方或处方中无具体穴位名称,处方中含有十四经穴、经外奇穴外的阿是穴和头穴线等穴位的文献;④干预措施为皮内针、腹针和头针等非腧穴疗法的研究;⑤研究龟灵八法、子午流注等理论以及研究不同针刺手法的文献。

1.5 资料筛选

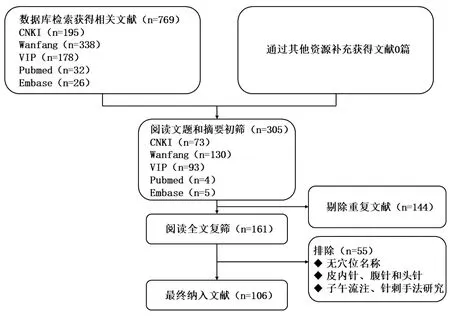

按照以上检索方法检索出的文献,由两名研究人员根据纳入、排除标准对文献进行独立筛选,并交叉核对结果,出现意见不一致或不确定时,由第三位研究者介入讨论,最终得出统一结果。初筛:将检索出的文献导入Endnote X9软件中,建立文献数据库,检索并剔除重复文献,并阅读文献题目摘要剔除明显不符合纳入标准的文献,如动物实验研究、病案报道、综述及Meta分析等。二次筛选:获取保留文献的全文,最终纳入106篇文献,详见图1。

图1 文献筛选流程图

1.6 数据库建立与处理

提取文献的题目、作者、发表时间、针刺处方、文献类型和疗程等信息,录入Excel电子表格中;参照《腧穴名称与定位》[8],对穴位的名称、定位、归经和特定穴进行规范化处理。将数据库导入SPSS 25.0及IBM SPSS Modeler 18.0软件中,药物的频率分布和穴位之间的聚类分析使用SPSS 25.0进行统计分析,穴位的关联规则使用IBM SPSS Modeler 18.0进行分析。

2 结果

2.1 描述性分析

共纳入符合标准的文献106篇,其中,中文文献103篇,英文文献3篇。纳入的研究中,随机对照试验61个,非随机对照试验7个,回顾性对照研究1个,自身治疗前后疗效观察34个,经验总结3个。干预措施上,40项研究采用单纯针刺或电针治疗近视,19项研究采用了针刺联合中药的治疗方法,13项研究采用针刺或电针联合耳穴的治疗方案, 10项研究采用针刺联合西医的治疗方法,5项研究采用针刺和按摩治疗近视,4项研究采用针刺和推拿治疗近视,3项研究使用针刺、耳穴、中药联合应用的干预措施, 2项研究采用针刺联合梅花针,2项研究为针刺、推拿和中药联合应用,1项研究采用针刺联合眼保健操,1项研究针刺、耳穴和梅花针联合应用,1项研究针刺与砭石联合应用,1项研究针刺与雷火灸联用,1项采用针刺加眼球运动训练的方法,1项研究采用电针、梅花针配合点穴的治疗方法,1项研究使用针刺联合穴位封闭,1项研究采用针刺联合鍉针治疗近视。

2.2 穴位频次分析

在纳入的治疗近视的106个针刺处方中,共使用54种穴位,累及使用频次753次,其中使用频次前十位的穴位分别为攒竹、睛明、太阳、四白、合谷、风池、足三里、承泣、光明和丝竹空,使用频次和频率在前20位的穴位详见表1。

表1 针刺治疗近视主要穴位频次分析

2.3 穴位归经分析

将106条处方中的54个穴位进行归经和频次分析,结果显示一共涉及12条经脉,还有9个穴位属于经外奇穴。在所有经脉中,足太阳膀胱经涉及的腧穴频次最高(176次),用穴个数也为最高(10个),说明膀胱经是针刺治疗近视的最常用经脉。另外,处方中也应用了大量的经外奇穴(9个),总频次为130次,说明在针刺治疗近视时太阳穴、鱼腰穴和球后穴等经外奇穴也有很好的疗效。穴位归经结果显示,针刺治疗近视主要在足三阳经以及经外奇穴上取穴。结果详见表2。

表2 穴位归经频次分析

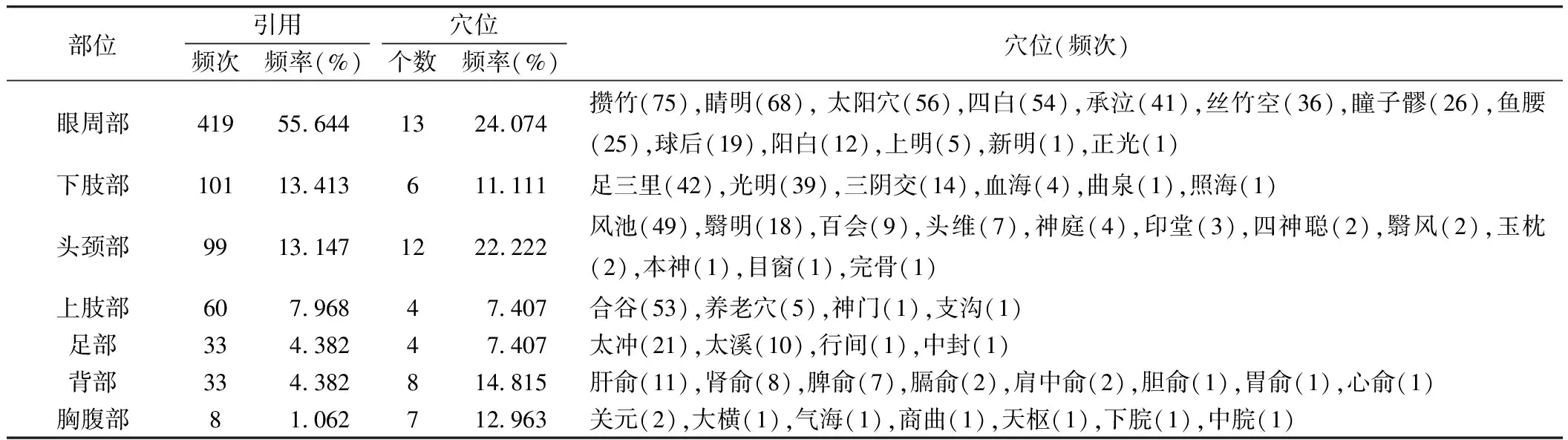

2.4 穴位部位分布规律

本研究将人体穴位分成7个部分,分别为眼周部、头项部、上肢部、下肢部、足部、背部以及胸腹部。结果显示,针刺治疗近视主要在眼周部、下肢部以及头项部取穴,近端取穴与远端取穴相结合。详见表3。

表3 穴位部位分布频次分析

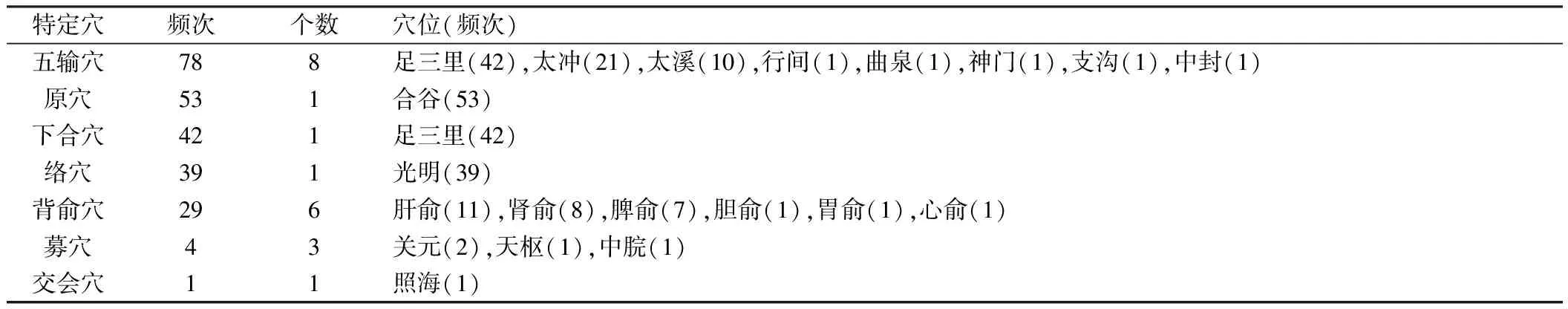

2.5 特定穴运用分析

在纳入的针刺治疗近视的处方中,共使用6种特定穴,累计使用频次204次。其中,五腧穴应用穴位个数最多(8个),使用频次最高(78次)。使用频次前三位的特定穴分别为足三里(42次)、合谷(53次)和光明(39次)。结果详见表4。

表4 特定穴位分布

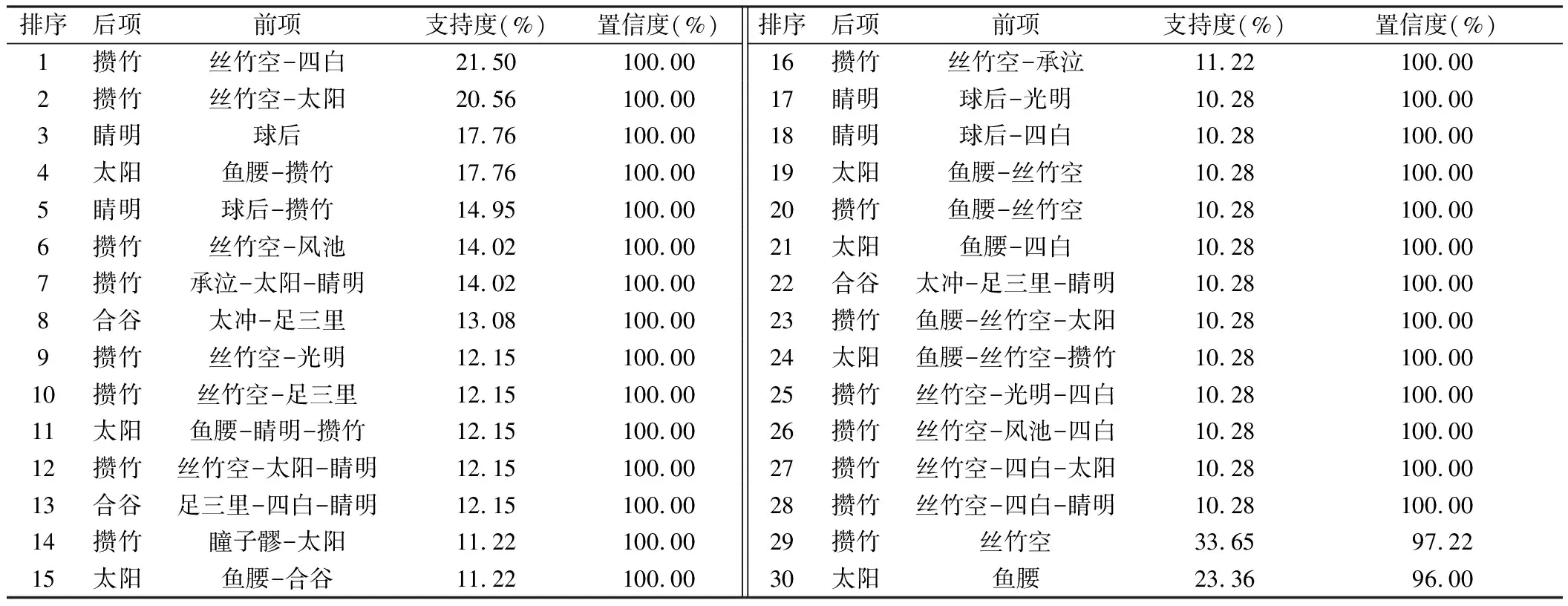

2.6 穴位的关联规则分析

对106个针刺处方中频次≥15的高频穴位进行关联规则分析,采用Apriori算法,将支持度>10%、置信度>90%的前30条关联组合列出,详见表5及图2。支持度表示前后项同时出现的概率,置信度表示前项出现时后项出现的概率,如结果所示,前项球后出现时,后项睛明出现的概率是100.00%,存在该关联规则的处方占17.76%。按照置信度高低排列,处于前5位的是:攒竹-丝竹空-四白、攒竹-丝竹空-太阳、睛明-球后、太阳-鱼腰-攒竹和睛明-球后-攒竹。

表5 高频次穴位关联规则

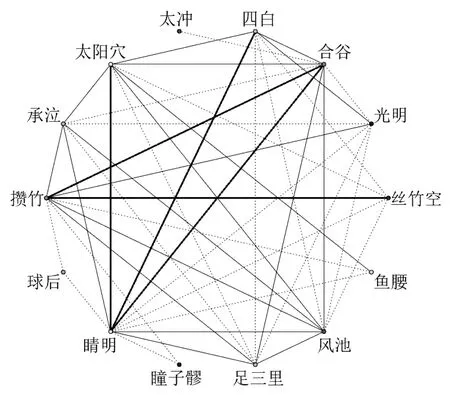

图2 高频穴位相关性网络图

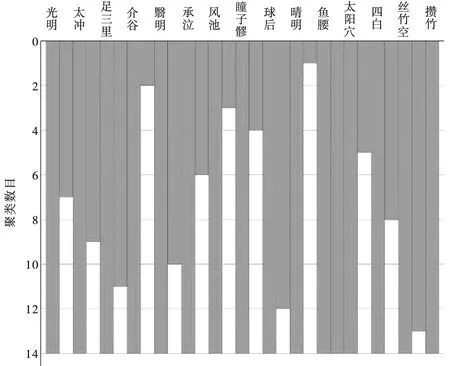

2.7 高频次穴位的聚类分析

应用SPSS 25.0软件对频次≥15的高频穴位进行聚类分析,得到冰柱图及树状图,详见图3、图4。冰柱图结果示,按照10个聚类群来划分得出无效聚类群5个,有效聚类群5个。5个有效聚类群为:足三里-合谷、承泣-翳明、睛明-球后、鱼腰-太阳穴和攒竹-丝竹空。树状图结果示,距离为25时,可分为三大群集,攒竹、太阳穴、鱼腰、丝竹空和四白为一群集,合谷、足三里、太冲和光明为二群集,睛明、球后、承泣、翳明、瞳子髎和风池为三群集。

图3 高频穴位聚类分析冰柱图

图4 高频穴位聚类分析柱状图

3 讨论

近视在中医古籍中最早见于《素问》曰:“目能近视不能远视”,明代王肯堂的《证治准绳》称:“目不能远视”,明代傅仁宇撰写的《审视瑶函》称之为 “能近怯远症”,至清代黄庭镜著《目经大成》,亦称之为“近视”。《灵枢·邪气脏腑病形》曰:“十二经脉,三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍,其精阳气上走于目而为之睛。”由此可知,眼睛与全身各脏腑关系密切,由经络相互联通,是一个有机整体。正因为气血通过各经络不断地濡养眼目,眼睛才能得以发挥正常的视物功能[9]。本研究结果表明,针刺治疗所选择的穴位大都位于与目系有密切联系的足太阳膀胱经、足阳明胃经和足少阳胆经上,另外还有部分经外奇穴,这与其他研究结果相一致[10-11]。足太阳膀胱经与诸阳脉会于内眦,以此实现一身清阳上灌于目。另外,肝开窍于目,肝胆互为表里,足少阳胆经循行起于目锐眦,其经气通于眼并与肝密切相关。“阳明者,五脏六腑之海。”脾胃为“后天之本”,足阳明胃经之经气调畅,则气血生化有源,目得以濡养。头面部为一身诸阳之会,针刺眼周阳经腧穴可平衡一身阴阳之气。

本研究显示,针刺治疗近视使用前8位的穴位分别是攒竹、睛明、太阳、四白、合谷、风池、足三里和承泣。攒竹穴位于眉头凹陷中,额切迹处,也在足太阳膀胱经。明代杨继洲著《针灸大成》记载:“攒竹主目,视物不清,泪出目眩,瞳于痒,目瞢”。此穴周围具有丰富的血管及周围神经末梢,针刺此穴可通经活络、养血明目。睛明穴位于目内眦内上方眶内侧壁凹陷中,为足太阳膀胱经的起始穴,也是手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足阳明胃经、阴跷脉和阳跷脉的五脉交会穴,营卫之所出入、阴阳之交汇均在于此,五脏六腑之精气都能通过此穴上注于目。针刺睛明,可调节经络气血,改善眼肌调节功能,缓解眼部疲劳,使视力得到恢复,为治疗眼疾第一要穴。太阳穴位于眉梢与目外眦之间向后约1寸的凹陷中,为经外奇穴,具有疏风散热、清头明目的作用。研究显示,太阳穴下有颧面神经、面神经的颞支和颧支及颞神经分布,刺激太阳穴可使刺激信号通过面神经进入中枢,抑制视觉下中枢功能,调节滑车神经和动眼神经,从而降低睫状肌兴奋性,改善屈光不正[12]。四白穴位于眶下孔凹陷处,属于足阳明胃经,针刺此穴可通调眼部气血,缓解眼肌疲劳。承泣穴位于目正视时眼球与眶下缘之间,为足阳明胃经的起始穴,是足阳明胃经、阳跷脉与任脉的交会穴。针刺承泣可通调眼部经络气血,加速眼部血液循环,利窍明目,为治疗眼疾之效穴。合谷穴位于手背第2掌骨桡侧中点处,是手阳明大肠经的原穴,此穴善于行气活血,是治疗头面五官病症之要穴,可调节眼部气血,荣养目系。风池穴位于枕骨之下,胸锁乳突肌上端与斜方肌之间的凹陷中,属于足少阳胆经,是足少阳经与阳维脉的交会穴,针刺此穴可宣畅少阳经气,通经活络、养血明目。有研究证实针刺风池穴可改善睫状肌周围循环,对治疗近视有效[12]。各种穴位联合应用,共同调节眼部气血,改善不良视力。

根据高频次穴位在人体的分部,笔者得出针刺治疗近视采用近端取穴与循经远端取穴相结合的方式,近端取穴以眼周穴位为主,常用穴位为攒竹、睛明、太阳穴、四白和承泣等,远端取穴常用穴位有风池、合谷和足三里等。针刺眼周穴位可疏通眼部经脉气血,体现“腧穴所在,主治所在”,远端取穴体现“经脉所过,主治所及”,手阳明大肠经以及足阳明胃经的循行均可至头面,因此针刺本经腧穴合谷、足三里也能起到疏通眼部气血的作用。同样的,针刺治疗近视的特定穴结果分析显示,五腧穴为频次最高应用最多的一类特定穴,而五腧穴均位于肘膝关节以下,应用最多的是足三里、太冲和太溪。足三里是胃的下合穴,又是足阳明胃经的合穴,合穴是经气由此深入会合于脏腑的部位,针刺足三里可以补益脾胃,增强后天之本,使得气血生化有源,滋养肝肾,使目系得养。另外,足阳明胃经起于鼻翼旁,上行入目内眦,其经脉与眼部密切相关,因此针刺足三里也可调节眼部气血。隋代巢元方著《诸病源候论》记载:“夫目不能远视者,由目为肝之外候,脏腑之精华,若劳伤腑脏,肝气不足,兼受风邪,使精华之气衰弱,故不能远视。”肝开窍于目,目能视之功能与肝密切相关,太冲穴为足厥阴肝经的输穴,因此针刺太冲穴可调节肝经经气从而治疗眼疾。太溪穴为足少阴肾经的输穴,肝肾同源,互为母子。“肾者主水,受五脏六腑之精而藏之”,“目者,五脏六腑之精也”,因此肾精的盛衰也直接关系到眼的功能,针刺太溪穴也同样可以治疗目疾。

关联规则显示,相关性最高的几组穴位是:攒竹-丝竹空-四白、攒竹-丝竹空-太阳、睛明-球后、太阳-鱼腰-攒竹和睛明-球后-攒竹等。几组穴位均为眼周局部取穴,并位于足太阳膀胱经、足阳明胃经、手少阳三焦经和经外奇穴上,局部取穴与循经取穴联合应用起到增效的作用。另外,中医认为近视的发生也与阳气不足有关,明代傅仁宇的《审视瑶函》云:“心肾平则水火调,阴阳和畅,则远近发用,各得其宜”“忽目患能近视而不能远视者,阳不足阴有余,病于少火者也,故光华不能发远而收敛近视”。阳不足,阴有余,病于少火也,光华不能发越而成近视[13]。因此,在眼周部的阳经取穴,有助于激发阳气治疗近视。

高频穴位的聚类分析结果显示,穴位大致可被分为三大类,一类是环绕在眼周外部的一类穴位,攒竹、鱼腰、丝竹空和太阳穴分别在眉头、眉中、眉梢和眉尾附近,这些穴位在皮肤浅表部,贴近骨质,在临床中常采用透刺手法,一针可透两穴或三穴,既减少进针次数又可以一针作用于多个穴位,疏通多条经气,加强经络刺激[14]。一类是位于眼球和眼眶附近的睛明、球后、承泣和瞳子髎,这些穴位与眼部关系更为密切,局部取穴与循经取穴相结合,另外头项部的翳明和风池亦为近端取穴,且翳明穴为明目效穴。最后一类是针刺治疗近视循经远端取穴,合谷、足三里、太冲和光明分别为手阳明大肠经、足阳明胃经、足厥阴肝经和足少阳胆经在四肢肘膝关节以下的腧穴,可见针刺治疗近视时重视远端取穴。

综上所述,通过数据挖掘技术,对针刺治疗近视的处方进行分析,总结其选穴规律,以近端取穴配合远端取穴、循经取穴为原则,穴位主要分布在足三阳经、经外奇穴,其中攒竹、睛明、太阳、四白、承泣、丝竹空、瞳子髎和鱼腰为主要眼周穴,并配合头部风池、翳明,远端取穴主要为合谷、足三里、光明和太冲等,注重攒竹-丝竹空、睛明-球后、足三里-合谷、承泣-翳明和鱼腰-太阳穴的腧穴配伍。为临床治疗近视提供参考和指导。

本研究的局限性:首先,近视在中医上可分为肝肾两虚、气血不足、心阳不足和气滞血瘀4个证候[1],但纳入的大部分研究缺少分型辨证,大多为辨病、循经取穴;其次,在针刺治疗近视时,针刺手法以及刺激量亦有着重要的作用,但大部分文献未详细描述这部分信息,在筛选文献的过程中,仅发现少量文献研究针刺补泻手法对治疗近视的影响,未来还需更多深入研究。另外,参考Cochrane评价手册5.1.0[15]对纳入文献进行质量评价,总体质量评价较低,今后还需要更多设计严谨的高质量临床研究来证实本研究结论。