长江中下游区增殖放流现状与对策研究

张照鹏,董 芳,杜 浩,蔡志宇,沈 丽,张 辉,

(1.华中农业大学水产学院,武汉 430070;2.中国水产科学研究院长江水产研究所,农业农村部淡水生物多样性保护重点实验室,武汉 430223;3.贵州大学动物科学学院,贵阳 550025;4.长江湖北宜昌中华鲟自然保护区管理处,湖北 宜昌 443000)

长江中下游区是我国规划的内陆六个主要放流区域之一,该区域水系发达,湖泊众多,渔业资源种类丰富,具有独特的江-湖生态系统[1]。区域水系主要由长江流域的中、下游水系(汉江水系、洞庭湖水系、鄱阳湖水系、太湖水系等),淮河流域,东南沿海诸河流域如钱塘江水系,及珠江流域北江水系组成。区域内湖泊分布较为集中,湖泊总面积约2.1万 km2,其中面积超过100 km2的湖泊有29个,面积约15 812.6 km2,包括长江沿岸五大淡水湖中的鄱阳湖、洞庭湖和太湖等[2-3]。据已有资料显示,长江中游共有鱼类215种,其中仅分布于中游的鱼类42种;下游有鱼类129种,仅分布于下游的鱼类7种,仅见于河口区的鱼类有54种[4]。其中主要经济鱼类包括青鱼(Mylopharyngodonpiceus)、草鱼(Ctenopharyngodonidella)、鲢(Hypophthalmichthysmolitrix)、鳙(H.nobilis)、鲤(Cyprinuscarpio)、鲫(Carassiusauratus)、鲂(Megalobramaskolkovii)等[1]。

近年来,受水利工程、过度捕捞、水质污染以及航运等诸多人为因素干扰,长江中下游区的鱼业资源严重衰退,超过70个物种被列入《国家重点保护野生动物名录》和《濒危野生动植物种国际贸易公约》,多个物种功能性灭绝,还有很多濒临灭绝,水生生物多样性面临严重威胁[5-8]。国际上,许多国家将人工培育的水生生物幼体放流补充到自然水体中,以提高自然水体的种群资源量,其目的是为了增加休闲渔业的渔获量、解决因诸多人为因素或生境退化导致的自然水体渔业资源衰退等问题[9-14]。早在20年前,国内就有将增殖放流应用于长江生态修复的例子,中国水产科学研究院东海水产研究所(简称东海所)自2001年起在长江口放流的巨牡蛎(Crassostrea)在河口形成了自然牡蛎礁生态系统,研究表明该系统对水中的营养盐和重金属具有明显的净化作用[15]。中华绒螯蟹(Eriocheirsinensis)是长江水系中重要的渔业资源,以长江口为例,历史最高年产量达114 t,但受过度捕捞、水利工程、湖泊围垦等因素的影响,中华绒螯蟹资源急速下降,到2003年长江口的捕捞量仅为0.5 t,东海所自2004年起在长江口开展亲蟹放流后,其资源量才开始慢慢恢复,2011年捕捞量为31.2 t[16-17],近年来长江口蟹苗年产量已回到历史最好水平。

为保护水生生物多样性,我国制定了一系列规划和法律法规,并以此为基础开展水生生物增殖放流活动。据统计,截至2015年底全国放流物种已达近200种,累计投入资金近50亿元,放流各类水生生物苗种超过1 600亿单位(尾/粒/只)。2015年全国增殖放流水生生物苗种数量共计353.7亿单位,超额完成了《全国水生生物增殖放流总体规划(2011-2015年)》中制定的年度目标[18]。然而,目前增殖放流工作还存在诸多问题亟待解决,如关键问题之一缺乏对流域等宏观层面增殖放流情况的总体分析,导致对如何进一步优化调整放流政策缺乏依据。鉴于此,本研究对长江中下游区2016-2019年放流物种的种类、放流规格、放流时间、苗种来源等进行了系统回顾,分析了目前增殖放流过程中存在的问题,并探讨了相应的解决方案,可望为今后长江中下游区开展增殖放流工作提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

农业部《关于做好“十三五”水生生物增殖放流工作的指导意见》(农渔发〔2016〕11号)以省级行政单位为基础将我国增殖放流水域划分为10个区域,其中内陆6个,包括东北区、华北区、长江中下游区、东南区、西南区和西北区[18]。其中长江中下游区包括湖南省、湖北省、江西省、安徽省、江苏省和上海市共六个省市,面积约81.6万 km2,占我国国土总面积近8.5%[19]。

长江中下游区增殖放流的重要水域主要由长江中下游各支流水系、湖泊、水库构成,其中包括梁子湖、洞庭湖、鄱阳湖、太湖等38个重要湖泊,以及漳河水库、三峡水库、丹江口水库、白莲河水库等26个重要水库。长江中下游区2016-2019年的放流地点包括长江干流湖北段、湖南段、江西段、安徽段、江苏段、长江河口、汉江水系及其他湖泊、水库等共计83处(图1)。

图1 长江中下游区放流点位置Fig.1 Location of releasing sites in the middle and lower Yangtze River area

1.2 数据来源与处理

经农业农村部长江流域渔政监督管理办公室许可,本研究原始数据从全国水生生物资源养护信息采集系统(http://znyj.nftec.agri.cn)中获得。按照《农业部关于做好“十三五”水生生物增殖放流工作的指导意见》提出的分类方案,将放流物种分为广布种、区域种、海洋种和珍稀濒危物种及其他未列入指导意见的物种,放流物种的功能定位分为渔民增收、种群修复、生物净水、保护生物多样性、保护特有鱼类。数据处理及图表制作采用Excel 2016软件,地理信息处理及绘图采用ArcGIS 10.2软件。

2 结果与分析

2.1 放流情况总述

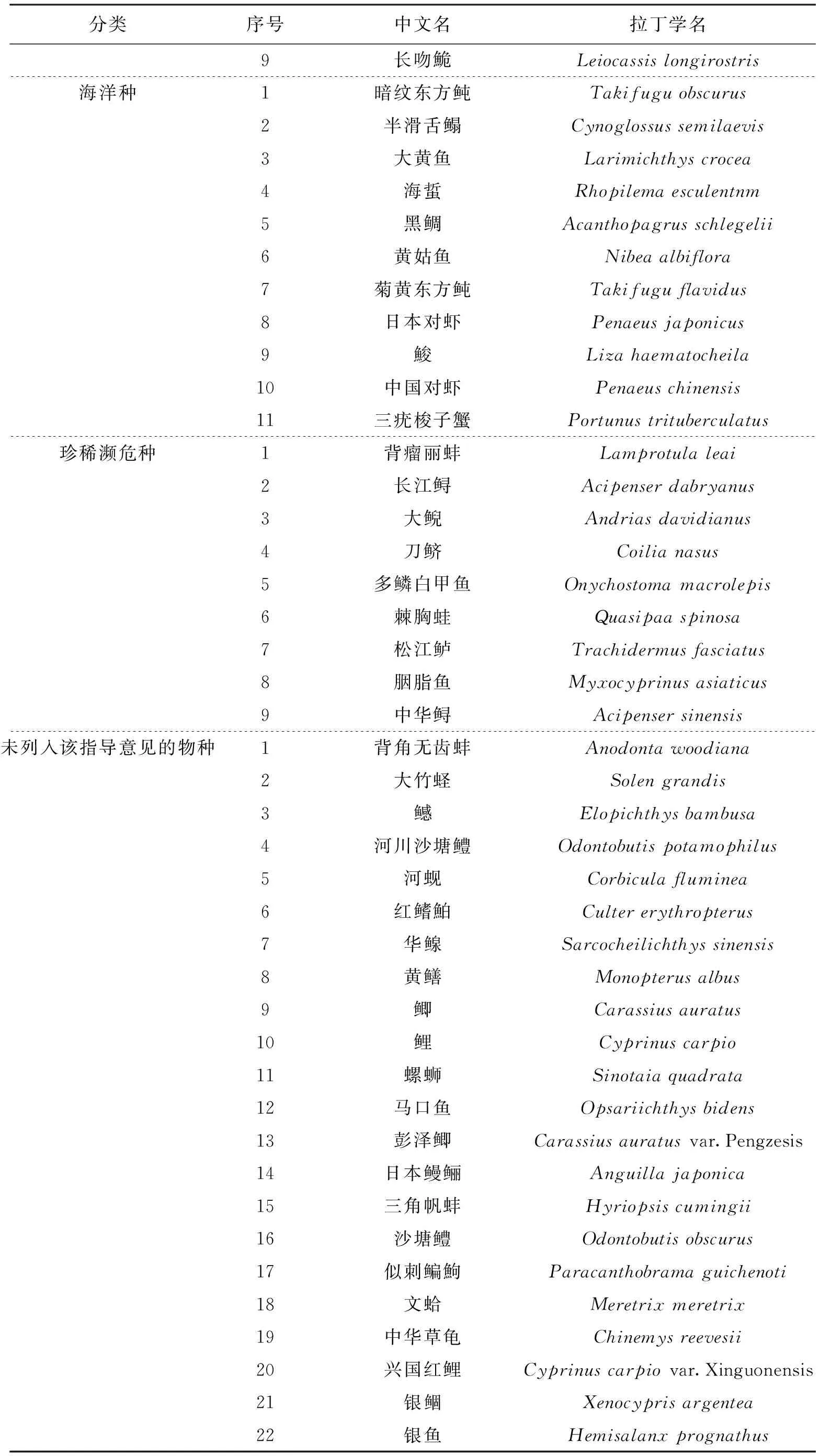

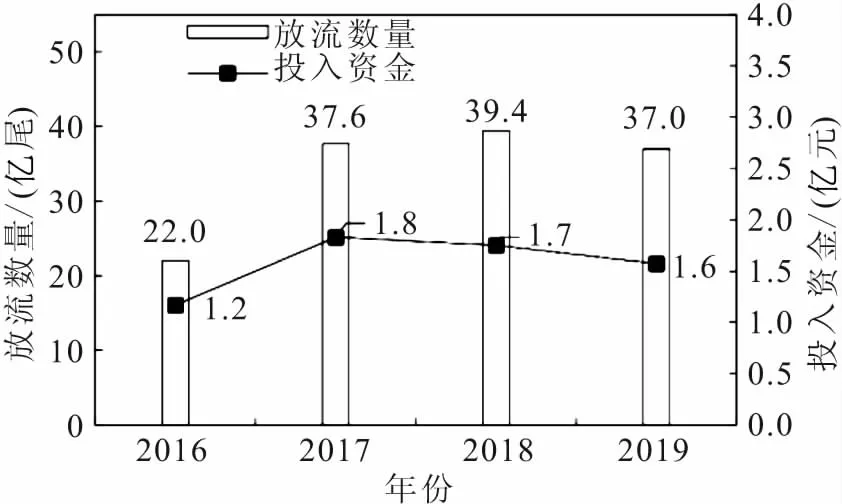

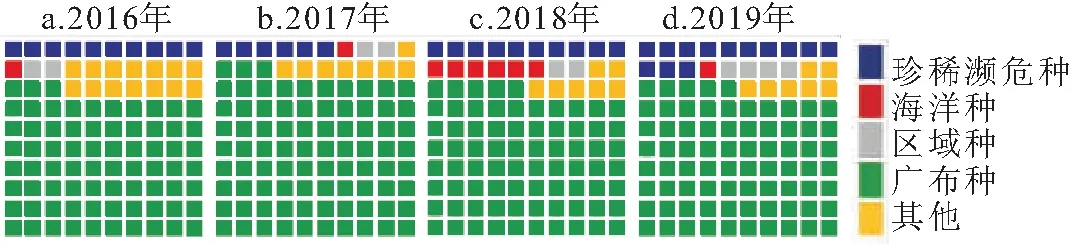

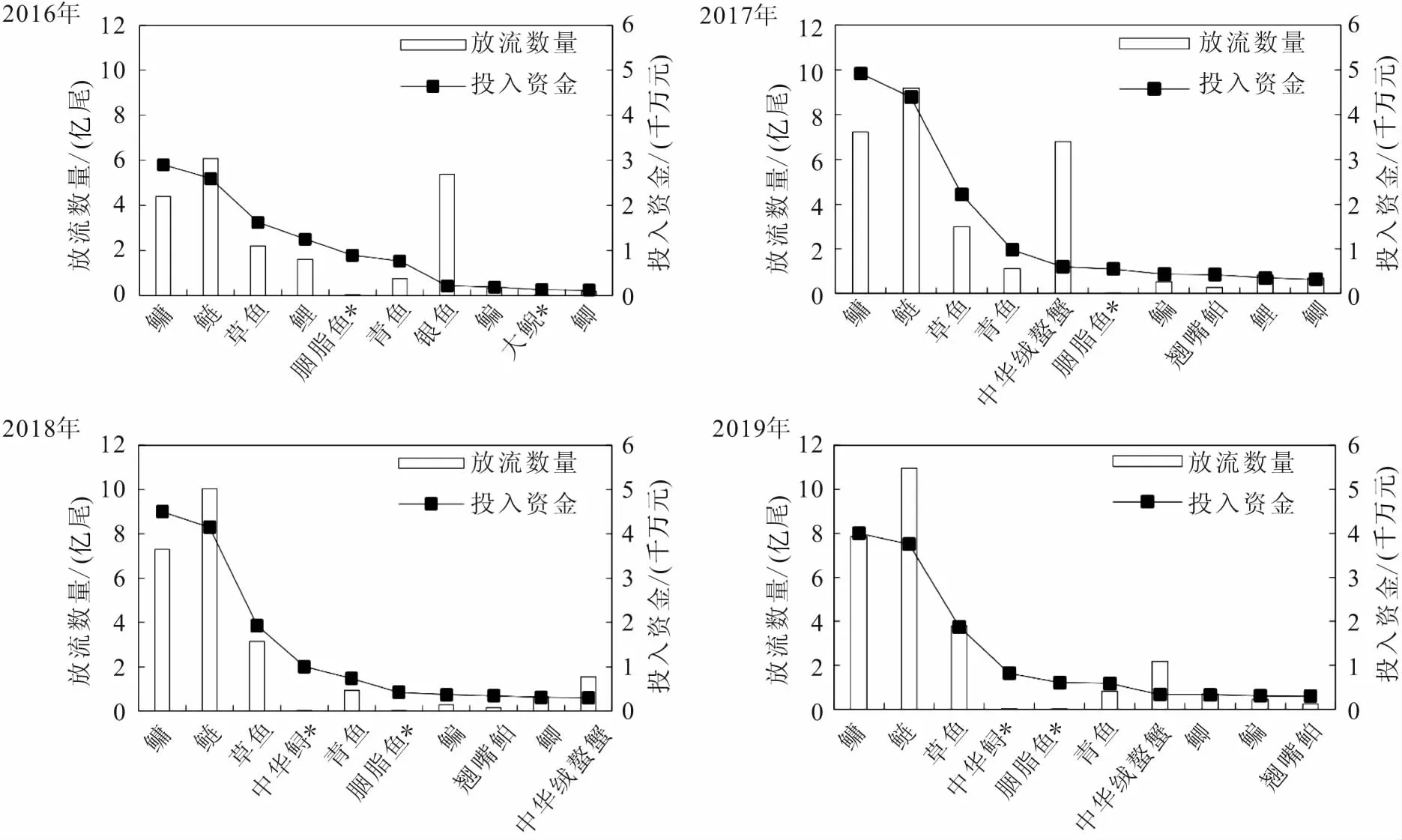

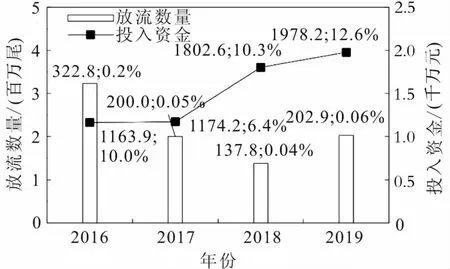

2016-2019年在长江中下游区累计投入放流资金6.3亿元,投放苗种134.3亿单位(尾/粒/只),其中包括受精卵5.4亿粒(图2)。4年间共放流物种72种(附表1),放流物种资金占比最多的是广布种,其次分别为其他未列入指导意见的物种(以下称为“其他”)、珍稀濒危物种、区域种、海洋种(图3)。放流物种的功能定位是以渔民增收、生物净水、保护生物多样性、种群修复及保护特有鱼类为目的的物种数分别是33种、11种、9种、8种和2种。

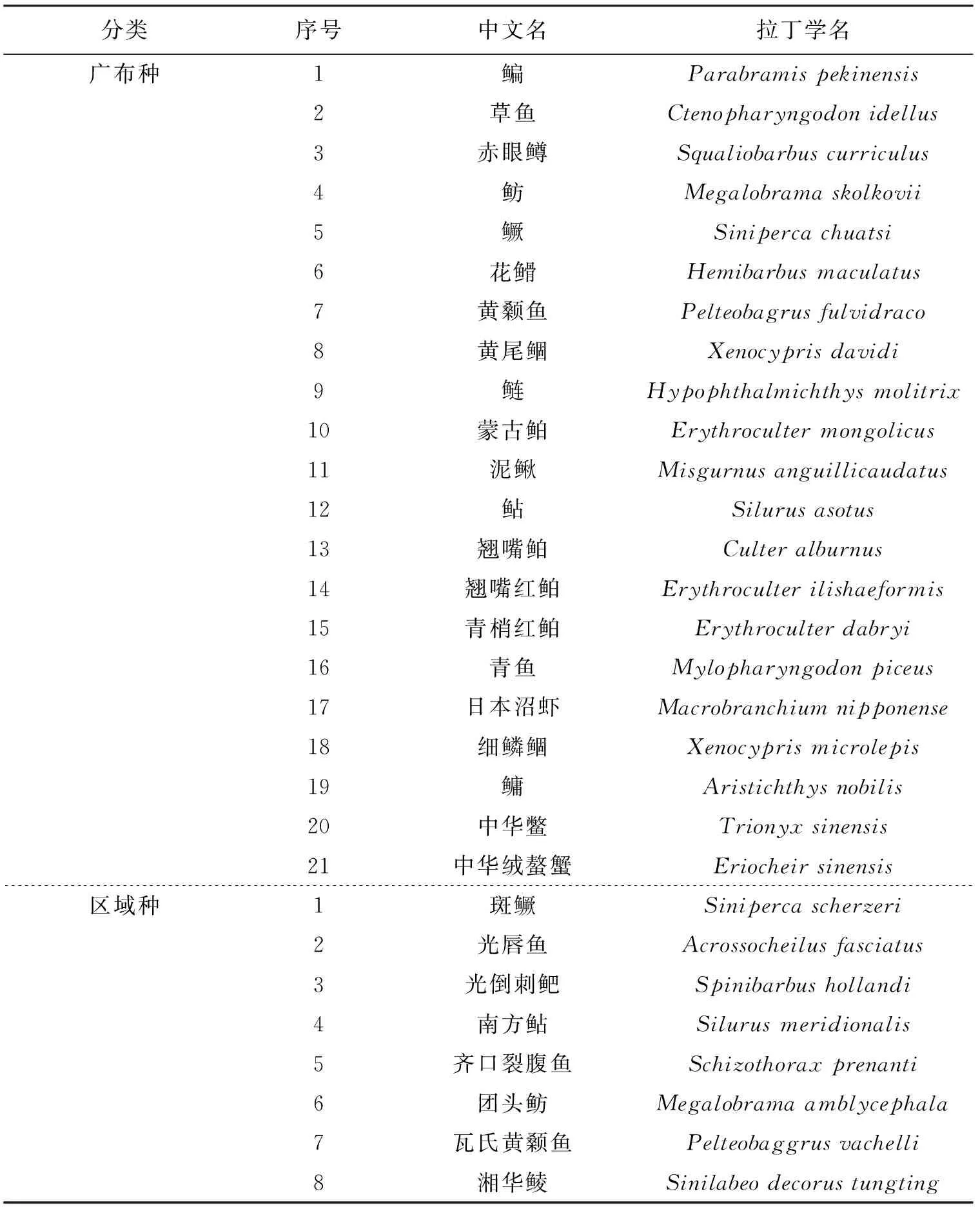

附表1 2016-2019年长江中下游区放流物种名录Tab.1 List of released species in the middle and lower Yangtze River area from 2016 to 2019

续附表1

图2 2016-2019年长江中下游区增殖放流数量及资金投入Fig.2 Number and investment of releasing in the middle and lower Yangtze River area from 2016 to 2019

图3 2016-2019年长江中下游区各类放流物种投入资金占比Fig.3 Proportion of investment for various of aquatic organisms in the middle and lower Yangtze River area from 2016 to 2019

2.2 放流种类分析

2016-2019年在长江中下游区放流物种数分别为37、52、64、53,累计放流物种72种,隶属于21目31科,其中放流种类最多的是鲤科鱼类,共30种;其次蚌科、鲿科3种;对虾科、鲇科、鮨鲈科、沙塘鳢科、石首鱼科、鲀科、鲟科放流种类均为2种;鳖科、龟科、银鱼科等放流种类均为1种。就投入放流资金而言,四年间排名前10 的物种中经济种占8~9种(其中鳙、鲢的投入金额较高),而珍稀濒危物种仅占1~2种(图4)。

在经济物种方面,4年间累计放流数量最多的是以四大家鱼为代表的广布种(图3、图4),其功能定位主要为渔民增收及生物净水。并且,四大家鱼的放流数量占所有放流物种总量的比重呈上升趋势,由2016年的64%升高至2019年的87%。在珍稀濒危物种方面,共放流9种,占放流总物种数的12.5%(附表2)。放流数量为0.09亿单位,占总放流数量的0.06%。放流投入总金额0.6亿元,占放流总金额的9.8%(图5)。胭脂鱼(Myxocyprinusasiaticus)是放流数量最多的珍稀濒危物种,而放流数量最少的珍稀濒危物种则为长江鲟(Acipenserdabryanus),仅在2018年放流505尾(表1)。

附表2 2016-2019年长江中下游区珍稀濒危种放流情况Tab.2 Release of rare and endangered species in the middle and lower Yangtze River area from 2016 to 2019

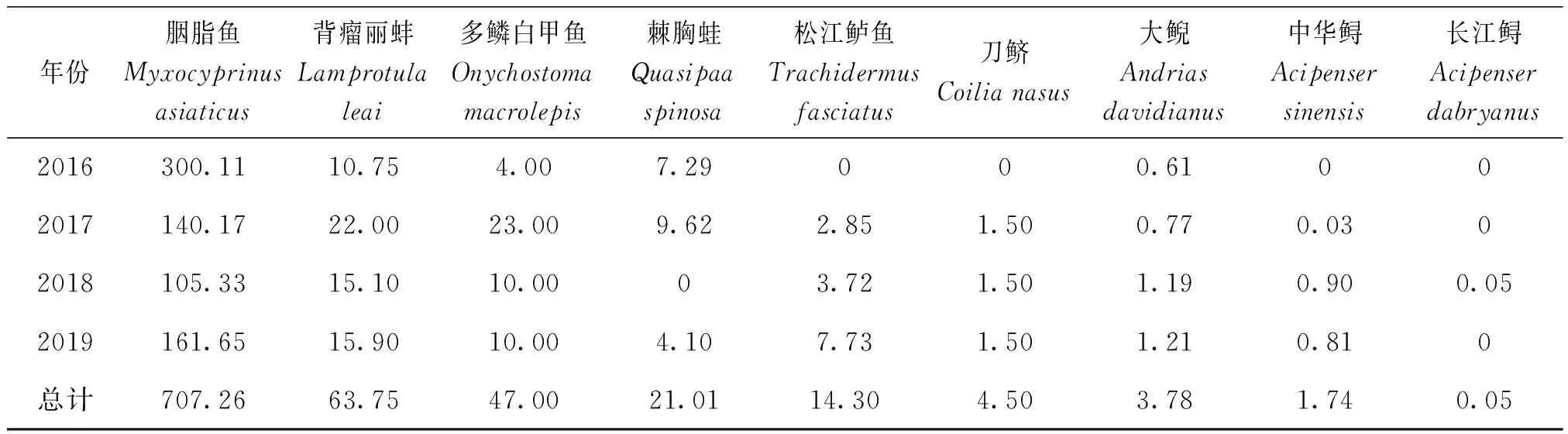

表1 2016-2019年长江中下游区各珍稀濒危物种的数量Tab.1 Number of rare and endangered species released in the middle and lower Yangtze River area from 2016 to 2019 104单位(尾/粒/只)

图4 2016-2019年长江中下游区投入放流资金前十的物种Fig.4 Top ten aquatic organisms with the largest investment in the middle and lower Yangtze River area from 2016 to 2019*代表珍稀濒危种

图5 2016-2019年长江中下游区珍稀濒危物种放流总数量和投入资金总额Fig.5 Total number and investment of rare and endangered species released in the middle and lower Yangtze River area from 2016 to 2019

2.3 放流规格

长江中下游区2016-2019年放流对象主要规格为0~5 cm,较大规格的放流对象占比较少(图6)。放流物种中规格超过15 cm的物种包括鳊、鲂、鲤、鲫、鳜、鳡、泥鳅(Misgurnusanguillicaudatus)、黄鳝(Monopterusalbus)、细鳞鲴(Xenocyprismicrolepis)、团头鲂(M.amblycephala)、青鱼、草鱼、鲢、鳙、翘嘴鲌(Culteralburnus)和一些珍稀濒危物种,如中华鲟、长江鲟、大鲵等。放流规格最大的鱼类为中华鲟(170 cm、150 cm),其次为鲢、鳙(120 cm)。放流受精卵的物种包括鮻、鲤、银鱼、胭脂鱼、三疣梭子蟹、青鱼、草鱼。

图6 长江中下游区2016-2019年放流物种规格Fig.6 Body length of aquatic organisms released in the middle and lower Yangtze River area from 2016 to 2019不包括龟鳖类数据

2.4 放流时间

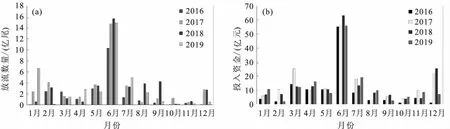

就放流数量和投入资金而言,长江中下游区鱼类增殖放流活动主要集中在5-8月份进行,放流数量占全年的65.1%,投入资金占55.9%,其他月份也均有少数放流的情况(图7)。其中6月为放流活动的最高峰月份,2016-2019年6月放流数量分别占全年的47.0%、39.3%、39.8%、40.5%,投入资金依次占全年的47.4%、30.4%、36.1%、35.5%。

图7 2016-2019年长江中下游区各月份放流数量和放流投入资金Fig.7 Release number and cost of each month in the middle and lower Yangtze River area from 2016 to 2019(a):放流数量;(b):放流投放资金

2.5 苗种来源

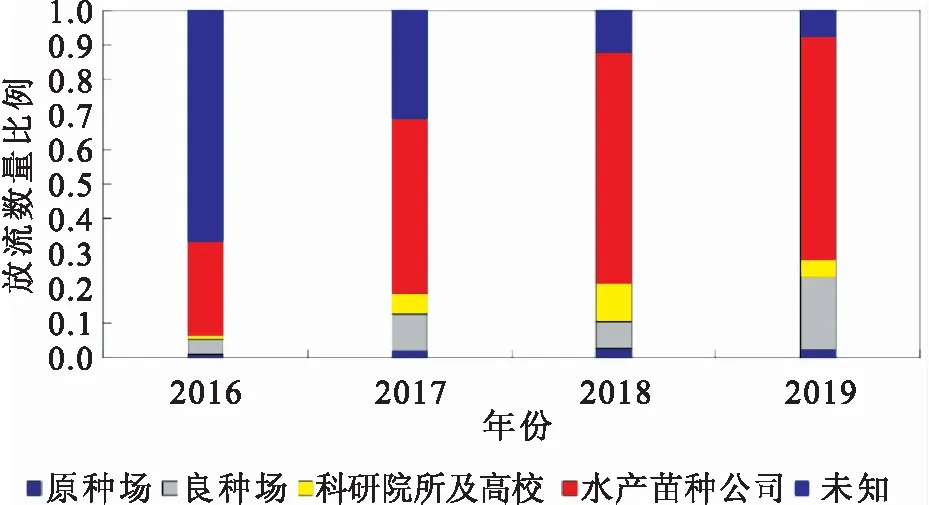

目前,长江中下游区增殖放流的供苗单位包括原种场、良种场、水产苗种公司、科研院所及高校等,还有部分放流活动在系统中未记录苗种来源(或有相关信息但未录入到管理系统中)。从有苗种来源记录的数据来看,苗种来源于原种场、良种场及科研单位的比例呈逐年上升趋势,由2016年占比6.3%提升至2019年的28.3%;来源于水产苗种公司的比例也显著提升,由2016年的27.1%提升至2019年的64.0%。系统中未记录苗种来源的放流活动比例显著下降,四年间从66.6%降至7.6%,说明增殖放流活动的管理日趋规范(图8)。

图8 长江中下游区2016-2019年放流苗种来源Fig.8 Proportion of various sources for releasing in the middle and lower Yangtze River area from 2016 to 2019

3 讨论

3.1 关于放流数据可靠性分析

增殖放流数据零散缺乏统计是当前所面临的一个问题。本研究数据来源于全国水生生物资源养护信息采集系统,可能不全,但是目前来说是能掌握面上数据的唯一可靠途径。罗刚等[20]曾从宏观层面对我国水生生物增殖放流工作中存在的突出问题进行全面梳理和系统分析,并提出相关建议与对策,对促进我国水生生物增殖放流事业科学、规范、有序发展具有重要意义。本研究首次针对长江中下游区宏观层面的数据进行详细分析,指出现有放流工作中的可优化之处,并结合新的政策背景给出建议与对策,对今后放流工作和放流政策制定具有一定参考价值。

3.2 关于放流种类和数量

基于数据分析发现,相较于珍稀濒危种,经济种的放流种类及数量占比较大,而珍稀濒危种的放流种类及数量占比较少,在“十年禁渔”的政策背景下,建议调整放流工作的重心,重点关注珍稀濒危物种的放流工作。从放流物种的数量来看,2016-2019年以四大家鱼为代表的经济性鱼类的放流数量由64%升高至87%,而以中华鲟为代表的珍稀濒危物种的放流量占比均较小,例如:被列为极危物种的长江鲟(A.dabryanus),在2018年长江干流湖北段放流505尾,仅占四年间所有濒危物种放流总数的0.006%(图2、图3、图4)。究其原因,可能是由于其放流目标仍以增加经济种资源量、渔民增收为主,而珍稀濒危物种的保护相对处于次要位置。

自2021年始,长江干流、重要支流及大型通江湖泊实行为期10年的常年禁捕[21]。在新的政策背景下我们建议:对于目前放流最多的四大家鱼,其自然资源量大、产卵量高,应停止增殖放流以自然恢复为主;以鲤、鲫为代表的分布广、性成熟快且自然繁殖能力强的鱼类建议不放流;对于种群数量少,无法依靠自然繁殖进行自身种群恢复且具有人工繁殖难,子代野外适应能力差,存活率低等特点的濒危物种,例如:中华鲟、胭脂鱼和长江鲟等,建议国家相关部门出台更有力政策支持相关技术研究,从而加大濒危物种放流力度;对于一些没有关注到的处于濒危边缘的鱼类还应多加关注,落实好相关的野外资源调查,提前开展相关技术储备研究。

3.3 关于放流时间、地点和规格

从本研究的结果来看,目前放流的时间、地点及规格有待进一步优化。以珍稀濒危种中华鲟为例,2017-2019年均有在长江河口放流的记录,规格最大为170 cm,放流月份为6、11、12。Boiko等[22]认为放流的亚成体和成体中华鲟,有可能因为人工养殖时间过长,规格过大,而错过印痕(imprint)生活史时期,危起伟[23]认为在长江口实施的中华鲟放流,可能缺乏放流后经历长江洄游“履历”,没有长江洄游路径的印痕,可能在成长并性成熟后难以找到长江产卵场进行自然繁殖,不能实现增殖放流的初衷。同时我们认为6月份进行的中华鲟放流可能也不太合适,因为中华鲟的自然繁殖时间一般是在秋季10月中旬至11月中旬,其放流时间应避开高温季节[24]。建议在春、冬水温较低时放流10 cm以上的幼鲟。由于不同物种适宜的放流时间地点及规格不尽相同,放流水城的自然环境也可能存在一定差异,因此难以制定具有普适性的放流方案。我们建议加强相关方面的基础研究,可从水温、水文、饵料、天敌、物种的生物节律、放流成本和成活率等方面考虑。放流地点原则上建议选取在放流对象自然产卵场分布的区域,禁止跨水域放流,投放地点应避开港口、进排水闸、捕捞密集区以及排污口等水域。

3.4 关于放流物种遗传管理

基于对苗种来源的数据分析,发现增殖放流活动的管理日趋规范,建议政府部门进一步关注放流物种的遗传管理工作。因为不当的增殖放流可能会导致严重的生态风险,如对野生群体的基因库造成严重破坏甚至最终取代野生群体的基因[25]。2021年3月农业农村部发布《关于开展全国农业种质资源普查的通知》,通知要求启动并完成第一次全国水产养殖种质资源普查,实现对全国所有养殖场主要养殖种类的全覆盖[26]。我们建议相关部门可借此契机,对供苗单位所提供的苗种进行遗传多样性检测,以防止可能由放流苗种引起的生态风险。同时,各有关部门和单位应严格按照《水生生物增殖放流管理规定》执行增殖放流工作,严禁放流外来种、杂交种、转基因种以及其他不符合生态要求的水生生物物种[27]。

3.5 关于增殖放流效果评估

许多学者认为,在增殖放流后对放流效果进行效果评估是十分必要的。早在20世纪60年代,发达国家的学者就意识到放流的研究方向应该向降低放流生物的死亡率转变,而不是继续关注增大放流规模[28]。因为我们不仅需要确认放流后鱼类的生长情况,同时还要评估其存活率,以优化增殖放流方案,避免过度放流,明确种群分布的空间范围,确保尽量减少对野生种群的遗传影响。当放流量超过水域承载力时,由放的鱼类、野生鱼类和其他物种的竞争而产生不利的生态影响。

目前研究区内增殖放流效果评估工作仍存在诸多问题,主要表现在评估结果不透明、评估方法不统一、重视程度不到位等。虽然各级渔业主管部门也一直在开展增殖放流效果评估的相关工作,但可能由于评估结果不理想或其他原因所致,公开报道的效果评估案例较少,目前可以查到的针对2016-2019年长江中下游区增殖放流进行的效果评估案例有限。可见报道的评估标志方法主要有物理、化学及分子标志等,相较而言,分子标志法优于传统的标志方法。如杨习文等[29]基于微卫星标记法对2016-2017年长江江苏段放流的鲢进行了效果评估,结果表明放流群体对长江群体的资源贡献率在8.21%以上,优于采用传统标记方法的回捕率。我们建议加强对放流效果评估的相关研究,制定统一的技术规范,及时公开评估结果,切实采取有针对性的措施提高放流成效。