大学生手机依赖现状及其影响因素分析

——以宿迁学院为例

张雨洁,赵 芮

(宿迁学院法政学院,江苏 宿迁 223800)

随着信息技术的高速发展,手机已经渗透到人们生活中。手机已不再拘泥于简单的电话短信功能,而是已经发展成为娱乐、通信等功能融为一体的智能终端。大学生作为一个还未发展成熟而且极易受新鲜事物影响的群体,手机在他们的生活中占据着重要地位,手机的使用丰富了大学生的课余生活,但与此同时,也容易引发手机依赖,而手机依赖症是指个体对使用手机行为失控,导致其生理上和心理上不适应的一种状态[1]。同时该问题已经引起了国内外学者的重视。本研究以宿迁学院在校大学生为研究对象,对这个群体的手机使用现状及影响因素进行调查研究,为进一步提出相应的干预措施提供依据。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

以宿迁学院在校大学生为研究对象,采用分层抽样的方法选取对象进行调查。共发放问卷350份,回收350份,有效问卷350份,有效回收率为100%。经统计,大学一年级学生占20.29%,大学二年级学生占25.14%,大学三年级学生占33.43%,大学四年级学生占21.14%。男女比例为:49.43%和50.57%。年级比例、男女比例与所调查院校的实际情况相符,年级分布均匀,样本总体具有较好的代表性。

(二)研究方法

参照北京安定医院精神科郑毅教授关于手机依赖的描述,结合相关研究发现:“具有手机依赖的人普遍存在12项行为表现,有该行为表现6项以下者,判定为无手机依赖;6项及以上者,判定为手机依赖”。以这一指标为依据,并结合参与式观察和面对面访谈的方法设计调查问卷。

(三)数据分析

采用SPSS 19.0软件进行数据分析,采用检验、Logistic回归分析等方法,计算OR值及其95%CI。P≤0.05为差异具有统计学意义。

二、调查结果

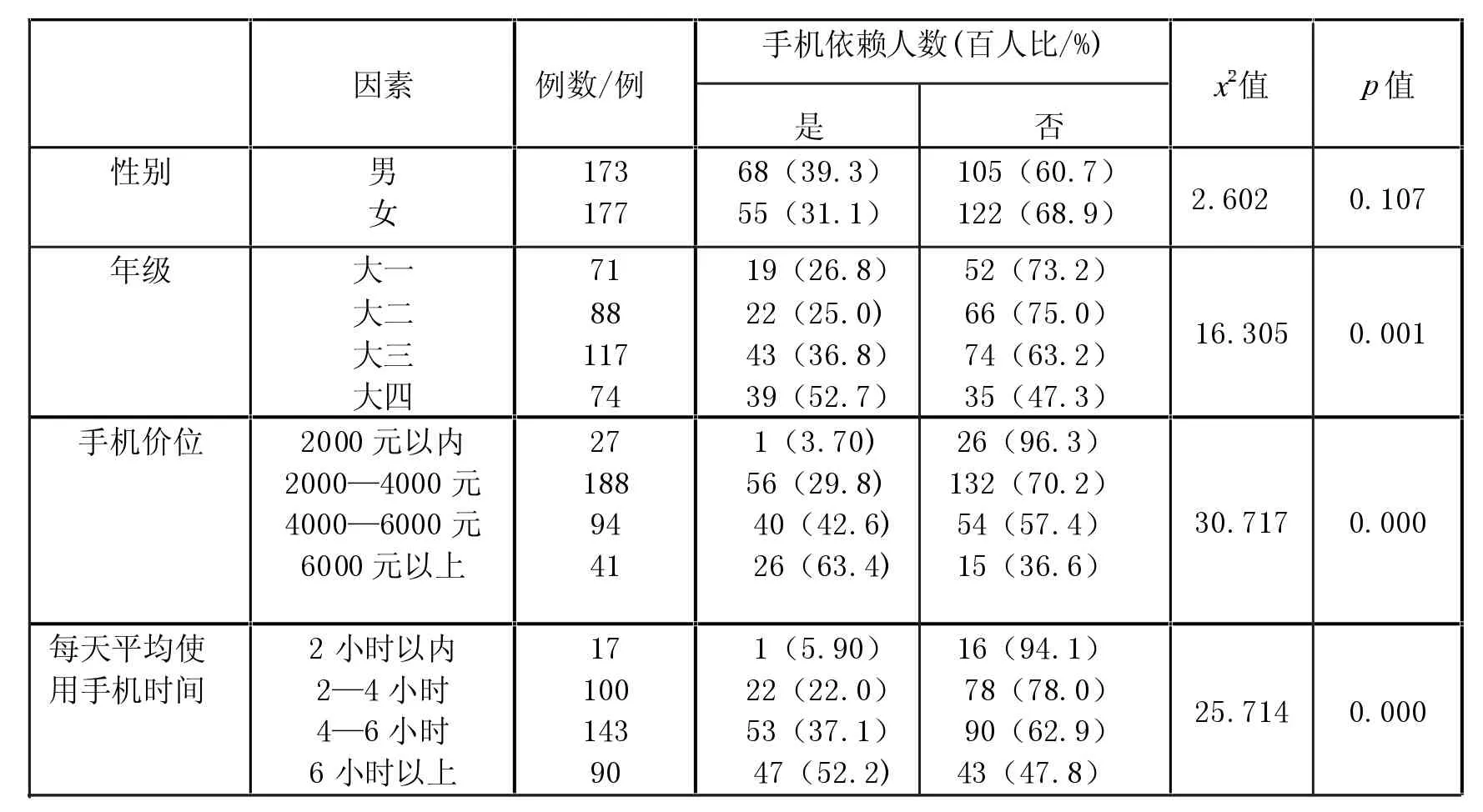

(一)宿迁学院大学生个人基本信息与手机依赖的关系

本次研究共调查350名大学生,判定患有手机依赖的学生有123人,手机依赖发生率为35.14%。如附表1所示:在性别为男的173个样本中,68人存在手机依赖,发生率为39.3%;在性别为女的177个样本中,55人存在手机依赖,发生率为31.1%,差异不存在统计学意义。在大一年级的71个样本中,19人存在手机依赖,发生率为26.8%;在大二年级的88个样本中,22人存在手机依赖,发生率为25%;在大三年级的117个样本中,43人存在手机依赖,发生率为36.8%;在大四年级的74个样本中,39人存在手机依赖,发生率为52.7%,差异具有统计学意义。在手机价位为2000元以内的27个样本中,1人存在手机依赖,发生率为3.7%;在手机价位为2000—4000元的188个样本中,56人存在手机依赖,发生率为29.8%;在手机价位为4000—6000元的94个样本中,40人存在手机依赖,发生率为42.6%;在手机价位为6000元以上的41个样本中,26人存在手机依赖,发生率为63.4%,差异具有统计学意义。在每天平均使用手机时间为2小时以内的17个样本中,1人存在手机依赖,发生率为5.9%;在每天平均使用手机时间为2—4小时的100个样本中,22人存在手机依赖,发生率为22%;在每天平均使用手机时间为4—6小时的143个样本中,53人存在手机依赖,发生率为37.1%;在每天平均使用手机时间为6小时以上的90个样本中,47人存在手机依赖,发生率为52.2%,差异具有统计学意义。

附表1 宿迁学院大学生个人基本情况与手机依赖的关系

由附表2可知,存在手机依赖的学生因为自制力差而使用手机的发生率为67.5%,无手机依赖的学生因为自制力差而使用手机的发生率为44.7%,差异具有统计学意义。存在手机依赖的学生因为从众心理而使用手机的发生率为44.7%,无手机依赖的学生因为从众心理而使用手机的发生率为44.5%,差异没有统计学意义。存在手机依赖的学生因为攀比心理而使用手机的发生率为49%,无手机依赖的学生因为攀比心理而使用手机的发生率为32.1%,差异具有统计学意义。存在手机依赖的学生因为消磨无人时光而使用手机的发生率为76.4%,无手机依赖的学生因为消磨无人时光而使用手机的发生率为57.2%,差异具有统计学意义。存在手机依赖的学生因为精神压力大而使用手机的发生率为63.4%,无手机依赖的学生因为精神压力大而使用手机的发生率为45.3%,差异具有统计学意义。存在手机依赖的学生因为性格内向而使用手机的发生率为37.4%,无手机依赖的学生因为性格内向而使用手机的发生率为24.7%,差异具有统计学意义。存在手机依赖的学生因为其娱乐功能而使用手机的发生率为67.5%,无手机依赖的学生因为其娱乐功能而使用手机的发生率为55.9%,差异具有统计学意义。存在手机依赖的学生因为其联系功能而使用手机的发生率为74%,无手机依赖的学生因为其联系功能而使用手机的发生率为67.8%,差异没有统计学意义。存在手机依赖的学生因为可以快捷获取信息而使用手机的发生率为63.4%,无手机依赖的学生因为可以快捷获取信息而使用手机的发生率为68.2%,差异没有统计学意义。存在手机依赖的学生因为学习与工作的便利而使用手机的发生率为68.2%,无手机依赖的学生因为学习与工作的便利而使用手机的发生率为66%,差异没有统计学意义。存在手机依赖的学生因为其信息大而使用手机的发生率为65.8%,无手机依赖的学生因为其信息大而使用手机的发生率为53.3%,差异具有统计学意义。存在手机依赖的学生因为其铺天盖地的广告而使用手机的发生率为31.7%,无手机依赖的学生因为其铺天盖地的广告而使用手机的发生率为21.5%,差异具有统计学意义。

附表2 大学生使用手机的原因与手机依赖的关系

综上可知,患有手机依赖的大学生因为自制力差、精神压力大、存在攀比心理、消磨无人时光、性格内向、手机的娱乐功能、提供的信息量大和铺天盖地的手机广告而使用手机的发生率与手机依赖存在显著性差异。而存在从众心理、手机作为联系工具、手机能够获取快捷信息、为学习和工作提供便利等因素与手机依赖发生率不存在显著性差异。

(三)手机依赖发生率的多因素Logistic回归分析

以有无手机依赖(0=无,1=有)为因变量,将上述单因素分析中具有统计学意义的11个变量进一步地进行多因素Logistic回归分析,采用Forward-LR方法,最终进入到模型中的相关因素为:年级、手机价位、每天平均使用手机的时间、自制力、攀比心理及精神压力大,如附表3。

附表3 手机依赖发生率的多因素Logistic回归分析

三、大学生手机依赖影响因素分析

根据多因素分析显示,影响手机依赖发生率的主要影响因素为年级、手机价位、每天平均使用手机的时间、自制力、攀比心理、精神压力大。还有一些次要的影响因素为性格内向、消磨无人时光、手机的娱乐功能、提供的信息量大和铺天盖地的手机广告。

(一)自我约束能力

研究结果显示,自制能力越差的大学生手机依赖发生率越大。通过参与式观察发现,很多学生都缺乏自制力,经常在上课时玩手机,加之有些课堂较为沉闷,课堂管理较为宽松,老师授课形式单一、缺乏感染力等,这些都是导致大学生选择玩手机来度过课堂的原因。这些方面都反映了大学生自我约束能力较差,在学习上缺乏动力与目标,容易受到手机信息的诱惑。其主要原因是大学生在大学阶段社会经验不足,心智还不成熟,容易对自由放任,最终产生手机依赖。

(二)社会焦虑与压力

研究发现,手机依赖率与年级成正相关趋势。在付兵红[2]的调查研究中也发现,大学生手机依赖程度在年级方面存在差异,大三学生手机依赖程度明显比大一和大二要高,此结果在本研究中也得到了证实。刚步入大学的低年级学生较为轻松,面对高考的强压下,随之得到释放,没有较大的学业压力。高年级的大学生多会对未来生存和发展的不可预知感到茫然,面临的社会压力焦虑较为严重,其中表现最为突出的则是就业焦虑压力。他们接受过高等教育,对于自我价值的实现有所期待,面对社会资源、环境的激烈竞争,随之产生精神压力大、焦虑等心理问题,而手机正好可以缓解心理压力。

(三)攀比和趋同心理

研究发现,本校大学生在购买手机时最主要考虑的是手机的价格、功能和品牌,最后结合自身的需求购买手机。但在校园生活中,群体具有同一性和吸引性,不少大学生存在攀比消费的现象,过度追求于品牌、时尚。这与自卑或自负的性格有很大关联,两种心理行为在购买手机及其消费时,共同倾向于购买价格较高的品牌手机[3],来满足自己的心理需求。因此,价格较高的手机更让人有偏爱和炫耀的心理,从而间接加深对手机依赖的程度。通过访谈,我们也了解到,周围朋友在玩手机,没有人聊天时,自己也会跟着玩手机,进而“随大流”地消磨无聊时光,从而进一步对手机产生依赖。

(四)手机功能多样化

研究显示,手机价位会一定程度上影响手机依赖率,通过面对面访谈,我们也了解到,大学生往往会因为手机功能的多样性选择高价位的手机。所以,一方面,手机功能的多样化正好满足大学生的需求,报道显示,高校大学生成为接触和使用网络媒体最主要的群体[4],手机具有趣味性、开放性、互动性等特征,再加上本校的校园文化创新欠缺,组织的活动较少且形式单一,不能足够吸引大学生的兴趣,使之将空闲时间放在手机上,导致很多大学生沉迷于手机无法自拔;另一方面,大学生借助手机的功能可以获取更多的信息,手机和互联网深度融合,“互联网+教育”理念的不断推广,例如,此次的疫情就催生了各种网上教学APP,使学生越来越离不开手机。

(五)维系社会关系网

根据我们的调查分析发现,每天平均使用手机时间越长则大学生对手机依赖越大。并且发现使用手机应用软件最多的就是社交聊天软件,由此得出利用手机来维持和扩大自己的社交圈,已经成为大学生的主要途径。大学生利用手机来聊天、刷朋友圈和微博,通过QQ、微信等发送节日祝福等,从而对朋友之间的关系基本维护,同时通过点赞或评论他人朋友圈或在QQ空间展示最近自己的状态和照片,增加与朋友之间的互动来维持社会关系网,久而久之,大学生就成为了手机的附属品。同时,对于大学生而言,需要丰富生活、活跃自身的人际交往、增加与他人的互动,才能获得多方面资源,而这些资源的增加往往离不开手机的维系。

四、完善对大学生手机依赖的对策

(一)提高自控能力,加强自我管理

大学生要制定明确的目标,合理分配手机使用时间,转移行为意识。可以利用“科技间歇”的方法,慢慢训练自己在一分钟之内查看手机里各种形式的信息,看完之后设置15分钟闹铃,然后将手机屏幕朝下放在桌面上,为大脑设置“停止信号”,久而久之形成“肌肉记忆”。具有手机依赖的大学生还可以通过每天自律打卡对自己有益的学习软件,用“责任感”“道德感”“内疚感”对照自己,从而缩短自己的上网时间,进一步由自律者变成意志力自主者[5]。例如大学生可以使用学校推荐的“学习强国”“扇贝英语”等APP,慢慢改善大学生玩手机的欲望,并且还可以在软件里设置每日学习提醒时间,这样有利于让生活节奏更规律,形成良好的使用手机习惯。

(二)学会调节与求助,提高心理素质

在大学阶段社会经验不足,心智不成熟,遇到一些冲突经常会处理不当,这就需要提高大学生的心理素质,及时自我调节情绪,可以利用体育锻炼的手段进行干预,要让大学生不仅在身体方面上得到锻炼,还可以在日常锻炼中找到乐趣,尽可能减少手机使用的时间。这种方法以身体上的锻炼为基础,达到适当发泄、肌肉放松和心理上充分解压的目的,从而提高大学生的身体素质、增强大学生的心理承受能力、缓解大学生社会压力与焦虑。同时要以积极心态参加日常学习生活、实践活动,让自己的大学生活变得充实忙碌起来,例如在面对繁忙的考试周时,要及时调节好自己的心态,以积极乐观的态度面对考试。如果遇到压力和焦虑时,大学生已经无法做到自我调节,这时需要建立面对面交流社会支持系统,可以寻求身边的朋友、父母给予一定的帮助和建议,当然辅导员也是一种选择,必要时可以寻求专业心理辅导,从而缓解心理压力,减少手机依赖。

(三)树立正确的价值观,合理利用手机价值

大学生作为一名消费者,首先要树立正确的价值观,拒绝享乐主义和功利主义,摒弃那种“想换就换”的不良消费理念。中华民族自古以来就提倡勤俭节约、艰苦奋斗的优良传统,作为新时代的大学生更应牢记使命,树立正确的价值观和消费观,在看到手机市场流行的品牌、款式时,应该实事求是、理性思考,结合自身的切实需求和经济基础选择购买手机。同时在网络资源共享的时代,大学生应明确自己是正在求学的学生身份,主要任务在于学习专业知识、增强自身的素质和实现自我发展,而手机正好可以帮助大学生更方便、有效地获得学习资源,所以大学生应该合理利用手机价值,利用“互联网+教育”充实提升自我,如利用“知到”“中国大学MOOC”“学习通”等APP,查阅相关学习资料和观看自己感兴趣的课程,而不是将时间浪费在“无营养”的休闲娱乐的软件上。

(四)深入思政教育,加强宣传和管理

学校首先要及时进行引导,要适当在思政课程中加入以手机依赖为主题的课程,引导学生如何正确对待手机,明确手机依赖的危害,引领正确的价值导向。同时教师应该加强学生的职业规划教育,建立人才多样化成长渠道,尽最大努力满足本校大学生的成长需求,引导学生探索自我、提高自信心,从而让大学生明确自己的规划目标,充实自己的学习生活,将对手机的注意力转移到实现自己的职业生涯目标上。其次,学校要规范课堂手机使用情况,要制定完善大学生课堂手机使用的规章制度。老师要适当严格要求学生,学校也可以进行课堂监督,以此来减少学生在课堂上手机使用的频率。再次,学校可以通过宣传栏、广播、专题讲座、学校官微来让本校大学生认识到手机依赖问题给自己带来的危害,利用校园文化潜移默化地影响学生。最后,学校要高度重视手机依赖对大学生的危害,心理健康教育是必不可少的,学校的心理健康中心可以定期或不定期开展一系列的训练辅导,比如团体辅导、心理训练等,借助心理干预网络,及时有效干预大学生的手机依赖问题。

(五)充实教育内容,创新校园文化

一方面,学校课堂教学内容要结合学生当下的情况、新问题以及社会热点进行调整,比如对“马克思主义基本原理概论”“毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论”等课程大学生提不起兴趣,这也说明了为什么这类型的课堂学生使用手机次数较多,教师要对教学手段进行创新,可以进行情景互动教学,将教学内容与手机软件相结合,引导学生合理使用手机;另一方面,校园活动大多单一和守旧,一般只能吸引刚进大学校园的大一新生,而老生参加积极性受挫,大多只是为了获取综合测评分来参加校园活动,这样就失去了本身活动的意义。因此学校设计校园活动要结合本校的特色,了解学生的多层次需求。学校还可以设计一些活动平台,搭配一些不同兴趣相关性的校园活动组合,让学生在这些组合中任意挑选,让学生慢慢找到自己的兴趣,挖掘自己的潜能,提升自己的能力,在活动中寻找自我价值与满足,从而可有效减少学生长期依赖手机的现象。