龚氏四步复位法术前复位对旋后外旋型Ⅳ度踝关节骨折围手术期疗效的影响

俞鹏飞 裴帅 沈晓峰 陆斌杰 徐甄理

踝关节骨折是骨伤科常见的骨折,其发病率约为0.7%[1],约占全部骨折的9%,在下肢骨折中发病率位列第二[2]。Lauge-Hansen分型作为踝关节骨折的一种经典分型已有七十多年历史,但由于它能较好地分析骨折损伤机制[2-4],目前仍是最常用的分型方法之一。其中,旋后外旋型最为常见,旋后外旋Ⅳ度属于关节内不稳定骨折,伴有三角韧带与下胫腓韧带损伤,大多需要手术固定内、外、后踝[5],尤其是下胫腓联合损伤精确治疗对维持踝关节的长期稳定和降低踝关节远期创伤性关节炎十分重要[6]。然而即使踝关节骨折得到良好的手法复位,也需要长时间的石膏或夹板固定,早期无法充分功能锻炼,下地活动时间也较晚,容易出现创伤性关节炎、关节僵硬、骨折再移位等并发症,多数类型的踝关节骨折手术治疗的远期疗效优于手法复位[7]。因此,目前对于旋后外旋型Ⅳ度踝关节骨折大多数患者仍选择手术治疗。笔者在临床中发现,术前采用龚氏复位法复位的患者术前肿胀消除得更快,出现张力性水泡的概率更小,术中复位难度小,节约了手术时间。为了评估术前手法复位对此类骨折的疗效及并发症的影响,笔者进行了一组前瞻性队列研究,现报告如下。

1 临床资料

1.1一般资料

2018年1月至2020年1月期间在苏州市中医医院骨伤科完成治疗的旋后外旋型Ⅳ度踝关节骨折患者30例。该试验得到苏州市中医医院伦理委员会批准,且所有患者均已签署知情同意书。

1.2 诊断标准

符合《实用骨科学》(第4版)中关于踝关节骨折诊断标准[8]:1)外伤史;2)患侧踝关节肿胀、疼痛、瘀斑,局部压痛阳性,纵轴叩击痛阳性,活动受限;3)辅助检查踝关节X线或CT显示踝关节骨折。且结合影像学及体格检查符合Lauge-Hansen旋后外旋型Ⅳ度的诊断标准[9]:1)下胫腓前韧带断裂;2)腓骨远端螺旋斜行骨折;3)下胫腓后韧带断裂或后踝骨折;4)内踝骨折或三角韧带断裂。

1.3 纳入标准

1)年龄18~60岁;2)单纯新鲜闭合性骨折,伤后24 h内入院;3)均采用钢板螺钉或空心钉内固定治疗。

1.4 排除标准

1)开放性骨折或合并其他部位骨折、陈旧性骨折;2)骨折前就有患肢功能障碍者;3)合并下肢深静脉血栓、静脉曲张等疾病者;4)合并血管神经损伤者;5)患者合并糖尿病等影响切口愈合及骨折愈合的基础疾病;6)妊娠期、哺乳期、月经期妇女(术前术后3 d在月经期内即排除)。

2 方法

2.1 治疗方法

2.1.1一般治疗 患者入院后2 h内实施手法复位,并予以卧床、抬高患肢、常规消肿止痛治疗。术前30 min使用二代头孢预防感染,待入院后踝关节肿胀消退,足背皮肤出现皱纹时安排次日手术治疗。手术方式均采用切开复位内固定,固定材料采用钢板螺钉或空心钉。对于侧方应力试验内踝间隙明显增宽、内踝未骨折的患者,行三角韧带修补术。术后24 h内继续使用二代头孢预防感染治疗,48 h内使用镇痛泵。

2.1.2术前采用龚氏四步复位法复位,U型石膏固定 复位固定方法:患者平卧位,屈髋屈膝,助手双手环抱小腿近端,术者正对站在患肢远端。手法如下:1)欲合先离:术者与助手共同缓慢顺势持续牵引,牵引时间应不少于3 min。2)原路返回、以筋带骨:充分牵引后,按照逆损伤机制,将足极度旋前,如有内踝骨折,此步骤可让内侧三角韧带处在紧张之下,借其牵张力将内踝骨折块先牵出内侧踝穴,再将跟骨、距骨同时内旋内翻,保持跟骨、距骨内翻位状态下极度背伸踝关节,并推挤外踝远骨折端,在复位外踝的同时,通过紧张的后关节囊使后踝复位。3)扣挤合骨:在助手维持复位状态下,术者侧方挤压胫腓骨远端,复位下胫腓分离。4)维持固定:U型石膏自腓骨小头下3横指(患者手指)绕过足底由外向内上行,高度较外侧低5横指,术者仍然需要通过石膏保持跟骨、距骨内翻位状态下极度背伸踝关节、扣挤下胫腓直至石膏干燥塑形,此时踝关节固定于背伸内翻位。

2.2 疗效评定方法

评价患者入院时、复位固定后2 h、术前的疼痛评分,术前住院时间、手术时间及术后3,6,12 m时的功能评分,并统计术前出现水泡及术后出现皮缘坏死、切口渗液等情况的例数。

疼痛评分采用美国国家卫生研究院临床研究中心的视觉模拟评分法(VAS)。即用0~10 cm的一条直线,分成10等份,标明数码,让病人根据自己的痛觉来判定并画在数字上。术后疗效评分采用美国矫形足踝协会(AOFAS)评分[10],从疼痛、活动、功能、稳定性、对线等方面全面评估疗效。

2.3 统计学方法

3 结果

3.1 一般资料

所有患者均完成治疗及随访,无脱落及退出病例。30例患者中,男15例,女15例;受伤部位左18例,右12例。致伤原因:交通事故16例,摔伤14例。平均年龄(45.33±12.16)岁,受伤时间(4.93±2.65)h,入院时VAS评分为(6.97±1.23)分,术前等待时间为(3.03±1.23)d,手术时间为(78.67±26.93)min。

3.2 VAS评分情况

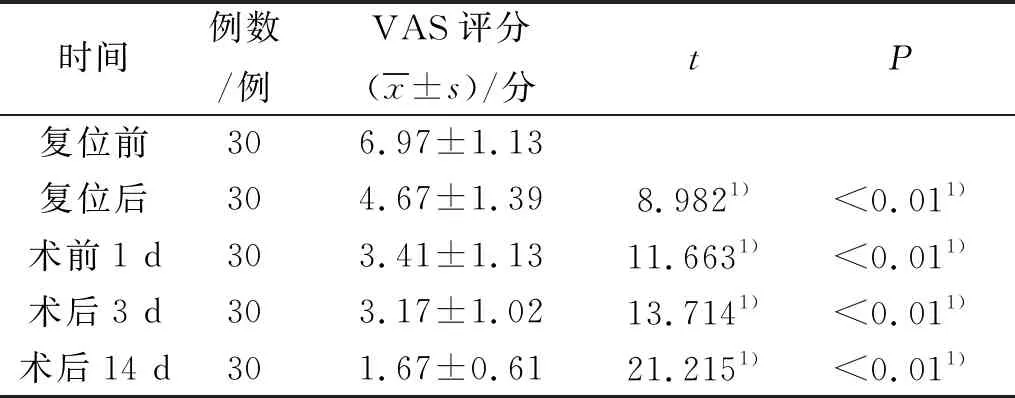

如表2所示,患者在复位后、术前1 d、术后3 d、术后14 d VAS评分较复位前差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 患者VAS评分比较

3.3 术后AOFAS评分情况

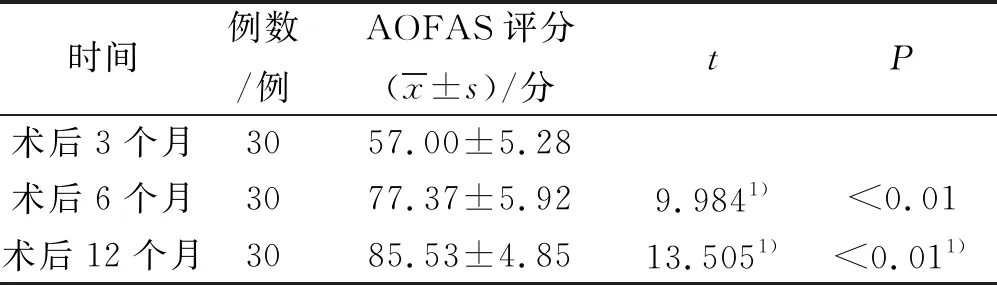

如表2所示,患者术后6个月和12个月AOFAS评分较术后3个月差异有统计学意义(P<0.05)。

表2 患者术后AOFAS评分比较

3.4 切口并发症发生情况

发生张力性水泡2例(6.7%),无切口皮缘坏死及渗液病例,切口均Ⅰ/甲愈合。

3.5 典型病例

典型病例影像资料见图1-图3。

图1 患者1,女,43岁,摔伤致右踝关节肿痛活动受限2 h入院,X线片显示右踝关节骨折旋后外旋型Ⅳ度,采用手法复位后得到解剖复位,复位前VAS评分为6分,复位后VAS评分为3分;手术时间为60 min,未发生张力性水泡等并发症,术后3个月AOFAS评分为67分,继续连续随访,12个月后予以手术取出内固定,取内固定后3个月随访,AOFAS评分为100分

图2 患者2,女,56岁,车祸致右踝关节肿痛活动受限3 h入院,X线片显示右踝关节骨折旋后外旋型Ⅳ度,采用手法复位后得到解剖复位,复位前VAS评分为7分,复位后VAS评分为3分;手术时间为42 min,总住院时间7 d,未发生张力性水泡等并发症,术后3个月AOFAS评分为82分,继续连续随访,12个月后予以手术取出内固定,取内固定后3个月随访,AOFAS评分为95分

图3 患者3,男,54岁,车祸致右踝关节肿痛活动受限4 h入院,X线片显示右踝关节骨折旋后外旋型Ⅳ度,采用手法复位后得到解剖复位,复位前VAS评分为7分,复位后VAS评分为3分;手术时间为90 min,未发生张力性水泡等并发症,术后3个月AOFAS评分为69分,继续连续随访,12个月后予以手术取出内固定,取内固定后3个月随访,AOFAS评分为95分

4 讨论

4.1 旋后外旋Ⅳ度踝关节骨折的损伤机制分析

虽然目前踝关节骨折有很多分型方法,有些在分类形态上有更多优势,但目前仍没有任何一种分型方法在预测骨折损伤机制方面优于Lauge-Hansen分型,并且旋后外旋型作为最常见的类型,其对损伤机制的指导意义也是各种分型中最有价值的[9]。因此,笔者选择了具有手术指征的旋后外旋型Ⅳ度骨折作为研究对象。

旋后外旋型踝关节骨折,足在受伤时处于跖屈内翻位,即旋后位,距骨有内翻趋势,旋转轴位于内侧。跟骨上关节和距骨下关节面呈角铰链,故此型骨折的外旋暴力乃是跟骨的内翻引起距骨的外旋(角铰链的旋转作用)。当距骨直接受到外旋外力,或小腿内旋使距骨受到相对外旋外力,距骨前宽后窄在踝穴内以内侧为轴向外后方旋转,冲击外踝向外后移位,踝穴被迫向外后侧增宽,造成下胫腓前韧带过度紧张引起损伤,外旋暴力继续外移,进一步造成外踝骨折。由于内踝及内侧副韧带仍存在,骨间韧带仍完整,外旋暴力受到一定限制,且此时由于下胫腓前韧带的损伤,处于下胫腓联合处外踝部分相对薄弱,故骨折断端多位于下胫腓联合水平。外旋暴力再后移致下胫腓后韧带损伤或后踝骨折,最后暴力传至内侧,引起三角韧带的牵拉加之旋转的距骨后内部分撞击造成内踝骨折后三角韧带断裂。当然,这种暴力有大小,瞬间的暴力在传导过程中逐步得到释放,暴力终止处即为损伤终点。

4.2 龚氏手法复位固定治疗旋后外旋Ⅳ度踝关节骨折的注意点

在弄清了损伤机制情况下,旋后外旋Ⅳ度踝关节骨折手法复位只要逆损伤机制进行,具体方法在前文中已有阐述,值得注意的是:在做第一步欲合先离中,牵引时间非常重要,一般不少于3 min,体质量较大、肌肉强壮者要增加牵引时间和力量。在做第二步原路返回、以筋带骨,在做内翻手法时,要注意握住跟骨、距骨同时内旋内翻,如果仅仅抓住跟骨内翻则是损伤机制的重演,无法完成复位。第三步扣挤合骨时,需要一手维持踝关节背伸及距骨内翻,另一手做扣挤合骨动作,初学者可以用双手维持复位位置,让第二助手完成扣挤。第四步维持固定过程中,术者仍然需要通过石膏保持跟骨、距骨内翻位状态下极度背伸踝关节、扣挤下胫腓直至石膏干燥塑形,这一步对术者手部及腕部的力量有一定要求,此外,U型石膏外侧位置均不宜过高,防止腓总神经损伤。

4.3 采用龚氏四步复位法进行术前复位固定疗效机制探讨

本组研究表明在旋后外旋型Ⅳ度踝关节骨折的治疗上,术前采用龚氏四步复位法手法复位可以第一时间将骨折复位,使被移位骨块牵拉的软组织也尽可能归位了,避免了软组织长期被移位的骨块牵拉而产生充血水肿,甚至部分坏死等情况,从而最大程度降低了软组织肿胀程度,张力性水泡等并发症的发生率也降低了。此外,骨块、肌肉软组织归位的同时局部组织内压减小、血供增加,为软组织的修复创造了更好的条件。

同时由于采取龚氏四步复位法的病例术前大多已获得解剖复位或接近解剖复位,大大降低了术中复位难度,减小了手术创伤,缩短了手术时间,从而又进一步降低了术后短期内疼痛,术后软组织恢复得更快,更有利于早期功能锻炼,因此可获得更好的早期功能评分。而当软组织逐渐修复及骨折部分愈合以后,功能的好坏多取决于骨折对位情况及功能锻炼情况。

本组研究结果表明,术前应用龚氏四步复位法对旋后外旋型Ⅳ度踝关节骨折进行手法复位,有利于早期减少软组织进行性损伤,降低张力性水泡发生率,缓解围手术期疼痛,缩短术前等待时间和手术时间,获得了更好的近期临床疗效,值得临床推广应用。当然,其可重复性和远期疗效还有待进行进一步的多中心、大样本、长时间随访的临床对照研究。