欲望“真实”的彰显:《名利场》主人公的结构命运叙事

李 珍

(三明学院 海外学院,福建 三明 365004)

W·M·萨克雷是19世纪著名的现实主义作家。他的代表作《名利场》(1848)也被誉为一部“传统现实主义经典”[1](P30)。长期以来,学界关于《名利场》的评论浩如烟海,但是关于其叙事的研究却不多,概括说来,大家普遍认为萨氏在这部作品中从 “全知叙事者”[2](P121)[3](P30-31)、“操控一切的叙述者”[4](P24)的视角,要么通过两位女主人公①爱米丽亚和蓓基·夏泼名利地位变迁之叙事向读者揭示了 “社会的不公正和上流社会人们的人格缺陷”[5](P69-70);要么结合“物”的叙事功能,“写出名利市场中人之百态,揭示并讽刺了名利场的空虚实质”[6](P82-87),从而借助这些叙事方式展现了“当时英国维多利亚时代的社会现实”[3](P30-31),最大程度地再现了19世纪资本主义上升时期 “正日益变得纷繁芜杂的英国维多利亚社会之宏大全景”[7](P5),完整实现了他一直以来对“真实”的执着追求。可是,综合看来,这些叙事研究微观上大多围绕着人物名利地位的变迁这条叙事主线,宏观上也大多以社会历史环境为背景,始终基于“物”的层面来揭露当时社会中普遍存在的客观、外在的“真实”,却鲜少讨论到结构语义学之类的近现代学科给文本带来的研究内倾化“真实”的可能,也未曾注意到小说中还自始至终并存着另一条与主人公名利地位变迁叙事平行且对立的叙事进程,即从精神维度推进的关于主人公亲情、爱情、友情(后文也简称“三情”)得失的叙事,及相应存在于显性客观“真实”之下的更深一层“真实”。

格雷马斯号称语符界大师。他继承和融合了索绪尔、哥本哈根学派与罗兰·巴特、普洛普与列维-斯特劳斯等三派的语符学与叙事理论,并将它们浓缩在自身创立的结构语义学学说中,形成了三条核心理念。首先,是语言系统论和二元对立观。他认为语言是一个统一、自足的系统,系统中各组成元素的意义由它们彼此间的关系和相对位置决定,而体现其最基本关系的结构是二元对立。其次,是语言符号的指涉性。他认为语言是一种特殊符号,可以指涉人类的行为模式和各模式间的关系。后来,他甚至认为语言的指涉功能可以扩展到客观世界中复杂的各类关系及行为模式间的逻辑序列,而他创立的符号矩阵很好地诠释和实践了这条理念。最后,是叙事语义的层次论。他认为“在一个符号集内,意义可以分成几个层次”[8](P15),人类创作文化作品的过程就是一个由表现、表层、深层结构组成的,借助符号逐步表达内在、深层意义的叙事过程。这条理念作为结构语义学的精髓,体现了这门学说对于深层意义的终极追求。由此看来,格氏的理念虽与萨氏相隔一个世纪,在对复杂叙事的二元对立、语符指涉和叙事语义层次等方面却貌似有着理论与实践的契合。在此,本文从结构语义学视角,围绕《名利场》中两位女主人公物质上名利地位的变迁及精神上亲情、爱情、友情得失的二元命运叙事,探讨作者如何基于该叙事,通过高超的叙事技巧,传达出自己对“三情”的精神欲求,从而超越传统现实主义所拘泥的“再现‘客观真实’”之成规,实现他表达深层“真实”的终极创作意图。

一、阶梯形、嵌套式的二元对立叙事结构

如前所述,因受到索绪尔结构语言学的影响,格雷马斯认为语言作为一个富于意义的系统,如蜘蛛网般存在着千万个纵横交错的区别性间距,“而构成上述间距的正是事物的种种可比较方面之间的关系和差异”[9](P5-6)。换句话说,系统中每个组成元素的意义都视它在其中所处的位置、与他者的相对关系和差异而定。在众多导致关系和差异的“区别性间距”中,“意义的基本结构常被看作是一个像黑vs白这样二元义素类别的逻辑展开,对立中的二项是反义关系”[9](P168)。这种关系既能让系统中意义对立的“义素”(即意义的最基本单位)产生区别、对比,又能令其平行展开,彼此呼应、关联。

在《名利场》关于两位女主人公遭遇的情节叙事中,双方名利地位的变迁便明显构成了一组平行又对立的二元结构进程。这个进程以她们在平克顿女校、伦敦、欧洲大陆的三次交集为代表,串联着各自的现实遭遇。在人生早期,彼时爱米丽亚因求学入校。她出身于新兴资产阶级家庭,由于家境优裕,在女校这个小小社会圈子里享有崇高的地位;蓓基却出身寒微,年方十七就不得不在女校自谋生路,在师生群中地位低下,无人理睬。到人生中期,前者因丈夫乔治战死,成了寡妇,带着幼子艰难度日。此时的她穷困潦倒,无人理睬,可谓沦落到社会名利场的底层;与之相反,后者通过嫁给上尉罗登·克劳莱,加上虚伪自私的手段,生活变得富足,甚至还觐见了王上,成为社交场上 “高尚的英国人”[10](P634),名利地位有了很大提升。在双方命运后期,二人的名利状况再次发生翻转——因为公公承认了儿子的身份并给了大笔财产,爱米丽亚母凭子贵,生活变得富足,地位也跟着尊贵起来;有趣的是,在被撞破与斯丹恩勋爵私会后,蓓基的名利地位又由“高尚”重归低贱,她被逐出社交圈,声名狼藉,生活拮据,无家可归。

如果说小说中关于两位女主人公名利变迁的情节叙事展现了她们现实生活中“物”之领域的命运变化,那么隐藏于这条显性叙事之下,关于双方亲情、爱情、友情得失的另一条贯穿小说始终的叙事进程则展现了她们精神上的遭遇。凑巧的是,这重叙事进程再次以平克顿女校、伦敦、欧洲大陆的三次交集为主线,在两位女主人公之间又形成了一组新的二元对立结构。双方第一次交集时,爱米丽亚受父母宠溺,长兄疼爱,有位理想的未婚夫乔治,并广受同学欢迎。这些情感上的遭遇都与她亲情、爱情、友情的得失相关联,体现了她圆满的“三情”之“爱”;与之相反,蓓基父母双亡,除了爱米丽亚,没人愿意同她交往,即使费尽心思用个眼风“把克里斯泼牧师结果了”[10](P13),大好的姻缘还是被平克顿小姐给搅黄了,此时,她在“三情”方面有着明显缺失。到了隐含叙事的中期,前者因丈夫战死,幼子无知,公婆不认,娘家因破产而自顾不暇,旧时的朋友都远离了她,“三情”上可谓孤苦无依;与之相反,后者在“三情”方面却收获满满:丈夫罗登折服于她的美貌聪慧,“受她的使唤,绝对的服从”[10](P475),儿子 “也把母亲当天仙一样崇拜”[10](P556),她还得到大伯家的照顾,又因地位“高尚”,人们都争相与她来往。这次,两位主人公的“三情”得失发生了逆转但仍平行、对立。而在两人第三次遭遇中,爱米丽亚不但儿子孝顺,且与追求者都宾终成眷属,由于长期的克己复礼,还获得朋友们的尊重和关爱;反观蓓基,其“三情”又重归虚无:由于丈夫发现她与斯丹恩勋爵私会,毅然远走印度,抛弃了她。蓓基还被儿子、大伯、嫂子等亲人和朋友布立葛丝嫌弃,最终无依无靠,四处漂流。综上所述,双方的“三情”得失在她们人生中如潮涨潮落一般地变化,步调一致,却得失相反——前者的“三情”从圆满、消弭到回归,后者的则由缺失到圆满又归于虚无。

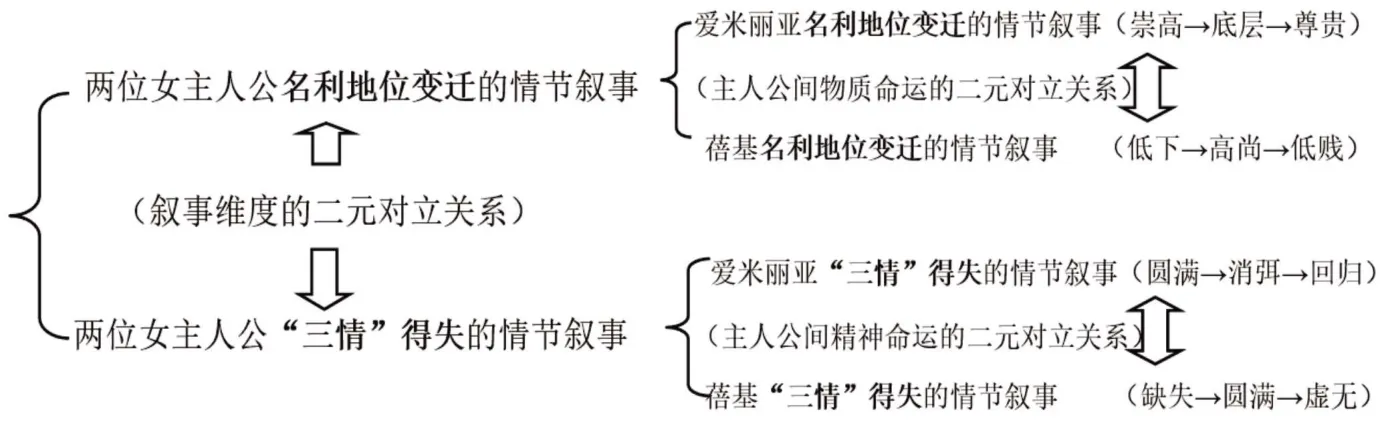

概括说来,如图1所示,围绕两位女主人公“三情”得失的二元叙事,除了在两位女性间形成二元对立之外,另外又同她们名利地位变迁的叙事形成了一组宏观的、平行又对立的二元关系。综合看来,《名利场》无论从总体的叙事维度还是两位女主人公个人的物质、精神命运方面都形成了二元对立叙事,从而构成了阶梯形、嵌套式的总体二元叙事结构,充分体现了萨氏对事物间二元对立基本关系的透彻理解。

图1 《名利场》中两位女主人公的阶梯形、嵌套式二元命运叙事

二、基于语符理论的符号矩阵建构

(一)语符指涉与叙事维度的选择

综上所述,可见《名利场》的主干、次分叙事都围绕着两位女主人公所拥有的名利地位和“三情”之变迁对立而平行地展开。这意味着萨克雷选择主人公拥有的名利地位和“三情”作为叙事的基本维度(即叙事切入的角度)。那么,萨氏为何要选择这两个看似琐碎而意义微小的义子作为宏大文本的叙事维度呢?

如前文所述,格雷马斯受到罗兰·巴特等人的语符学理论影响,认为语言除了可以表示系统之外,也可以作为一种符号,“使别的东西(它的解释项)去指称一个对象,并且这个符号自身也可以用同样的方式去指涉别的对象”[11](P32),甚至可以以规约符②的形式“指涉隐性、无形的思想或系统中的规则 (关系)”[12](P71-76),“如此延绵以至无穷”[11](P32)。依据语言符号“延绵”的指涉功能,物质上,由于《名利场》中无所不在的“财富、美貌、头衔、家世”[10](P612-614)容易让人联想到“有体面、享特权”[10](P612-614),萨克雷便将它们用作指涉“名利地位”的符号;而因为“名利地位”又属于物质范畴,“财富、美貌、头衔、家世”这些围绕主人公日常微观生活的琐碎细节又被进一步扩大了指涉范围,甚至可以被用作指涉女主人公物质命运的符号。依此看来,从精神角度来看,《名利场》中两位女主人公的“三情”之“爱”作为该文本叙事的另一重要维度,是否也可以作为指涉某个领域的符号呢?根据社会心理学理论,情感、认识、意志同属意识范畴,意识和非意识作为两种心理过程又同属精神(心理)范畴,因而可洞见“三情”与精神(心理)的间接关联。最终,可以推断萨克雷这样选择叙事维度的原因在于:他通过符号指涉的形式,将围绕爱米丽亚和蓓基现实生活中以名利地位为叙事维度的微观叙事关联到她们物质维度的宏观命运叙事,又通过叙事进程中她们占有的“财富、美貌、头衔、家世”等组成社会物质元素的多少来衡量、指涉她们在名利社会继而在客观物质世界中存在的地位与价值。同理,如果物质叙事可以如此指涉,那么由于“三情”之“爱”与精神(心理)领域的紧密联系,萨克雷围绕两位女主人公 “三情”的得失叙事也可以被指称为关于她们精神维度的宏观命运叙事。综合看来,萨克雷利用名利地位与物质、“三情”之“爱”与精神的紧密关联,将用这两个义子为叙事维度的叙事以符号指涉的隐喻形式指向了以物质与精神(心理)为二元叙事维度的叙事。最终,《名利场》中围绕两位女主人公的微观命运叙事也将因此而被赋予人类社会文化与现实生活的普遍性。

(二)叙事中的符号矩阵

此外,格雷马斯还认为,当语言符号被用于语义叙事时,语言符号可以演变为一定的角色模式,并基于这些角色间的固定关系(常指二元对立)建立相对固定的关系结构(行为模式),然后通过编排语符列来展开叙事。

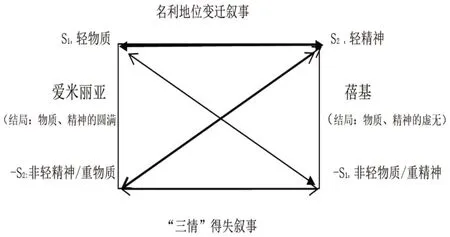

在《名利场》的叙事结构中,两位女主人公的角色特质似乎从一开始便呈现出二元对立的关系。在以物质为叙事维度的进程中,小说伊始,爱米丽亚这个角色的特质就显得相貌平平,魅力不够,“不大配做女主角”[10](P6),与人交往时“总是慌得索索抖”[10](P147),愈发显得木讷愚笨,平凡素朴,给人留下不善融入物质世界的角色印象。与之相反的是,蓓基的“眼睛不但大,而且动人”[10](P13)。她精力过人,世故精明,幽默风趣,在世俗名利场上魅力四射,如鱼得水,充分展现出自身在物质世界中具有强劲竞争力的角色特质。因此,基于她们角色特质的二元对立关系,假如以物质为语义轴,建立一个语义矩阵,爱米丽亚的角色特质就可以设定为语义轴 S1(轻物质),蓓基作为其对立面就会呈现出相应的S2(轻精神)特质。而若将爱米丽亚在精神(心理)领域的角色特质设为语义轴-S1(非轻物质/重精神),蓓基精神方面的角色特质则可相应设定为-S2(非轻精神/重物质)。根据格雷马斯的语义矩阵原理,S1 与 S2,S1 与-S1,S2 与-S2,-S2与-S1,必将形成两两互补或对立矛盾的二元关系,见图2。

图2 两位主人公角色特质、行为模式与命运叙事语义矩阵图

而根据上文所述,在两位女主人公的命运叙事中,她们随后的行为模式恰恰呼应着以下矩阵结构中的多重对立关系。例如,爱米丽亚没有实现欲望的野心——即使喜欢乔治也只能在家被动等待,体现了她不善社交、不重名利的轻物质(S1)行为模式;而蓓基野心勃勃,不择手段也要攀上名利场的巅峰,也再次呼应了她行为模式中强烈的重物质(-S2)特质。这种从一开始就确定的二元对立的角色模式关联,及基于此发展出的双方的行为模式始终呈现出相对固定的平行又对立的关系,通过符号矩阵中物质、精神两个叙事维度清晰地展示出来。

三、叙事语义的多层结构

至此可见,萨克雷在语义的表达方面于无形中与格氏达成了共识——他通过语符指涉,在小说中巧妙建构了以物质、精神为叙事维度的主人公命运叙事矩阵。那么,萨氏建构这种错综复杂的叙事结构之动因是什么?意图表达什么深层意义且如何表达?在此,本文将结合格氏的语义层次论剖析文本中的叙事设计。

(一)表层结构——客观“真实”的情节叙事

如前所述,格雷马斯认为意义有表现、表层、深层结构等多个层次。由于表现结构“仅限于能指符号的特性”[13](P9)研究,因此鲜少被用于文学文本的语义叙事;表层结构指以呈现表象上的客观事实为目的的一个层面;深层结构则指表达作者意识“形态”的一个意义层面。[13](P8-9)在该层面中,语义的表达从单纯的客观叙事深入到社会、文化中人们的意识形态层面,相较于表层结构在语义表达方面有了进一步的提升。当论及语义层次论在文化中的运用,作品的创作往往就是一个借助符号逐步由表层至深层意义的叙事过程。在这个过程中,无论是表层还是深层的意义都可以借助语符语义关系的形式化和语符列的编排 (即叙事单位的有机排序)表达出来,只不过叙事的表层结构层通常指将客观且显而易见的现有材料(即语义学中的元语言)语符化并进行简单组织与排序,呈现的是一些客观存在着的表象性陈述,即情节叙事。而在叙事的深层结构中,形式多变、不断变幻的语符列编排常令语符列间产生不同的逻辑意义,从而将系统内部的规则、本质,即深层、内在的意义表达出来。

萨克雷在《名利场》中的命运叙事设计很好地呼应了格氏的观点:他以客观、冷静的手法,不带任何感情色彩地陈述了两位主人公的命运沉浮,呈现了表象“真实”,并将她们的角色特质与行为模式间彼此的对立关联简单语符化,建构了她们物质、精神叙事的二元对立关系,见图1。可是,在该意义层次中,除了二元叙事,语符列的编排似乎并未表达出抽象而深刻的内涵,更未能呈现作者自身的意识形态,因而这种基于表象、客观事实的情节叙事还处于意义系统的表层。那么,萨氏在文本中的命运叙事是否真的仅流于表层结构叙事呢?

(二)深层结构——语符列的有机排序与“欲望真实”的彰显

细观《名利场》的情节叙事,便会发现两位女主人公物质、精神两个分支的二元命运叙事虽都平行而对立地推进,却在她们命运最终结局的衬托下显露出不同的逻辑关联与语义内涵。例如,在两位主人公的命运叙事进程中,根据爱米丽亚轻物质(S1)和蓓基重物质(-S2)的角色特质和行为模式,按理蓓基在现实物质方面的命运本该比爱米丽亚要幸运得多。可是最终,S1(轻物质)却战胜了-S2(重物质)——命运女神垂青于物质维度上角色特质、行为模式方面既无竞争力又无野心的爱米丽亚,让她最终从财富到社会地位方面都收获满满。而擅长世俗社交、名利欲望强烈的蓓基却出乎意料地重归贫穷。这种对于双方物质命运结局的巧妙安排(也可以称之为对语符列的巧妙编排)与其角色特质、行为模式形成了悖逆,叙事的前后冲突与反讽效果也随之油然而生,跃然纸上。

而在以精神为维度的命运叙事中,见图2,随着两位女性对待“三情”之不同行为模式的推进,双方精神方面的得失结局却与她们平时的行为模式形成了因果呼应。例如,爱米丽亚具有重精神(-S1)的行为模式,毕生坚守“三情”之“爱”:丈夫乔治过世多年后,她仍不肯接受都宾的求婚;虽然自己生活捉襟见肘,仍要努力照顾父母,关爱孩子,对闺蜜蓓基和其他朋友也是温柔真诚,毫不吝啬……所有这一切行为都体现了她善良重情的性格。尽管她在人生中段,也曾暂时缺失了名利地位和“三情”,但最终还是在精神上重归圆满。与之相反,蓓基的行为模式却是轻精神(S2),对丈夫毫无情爱,始终将他当作自己攀登名利场的垫脚石。丈夫被抓时,她一面假意营救,一面却乘机与斯丹恩勋爵私会;在公众场合装得慈祥贤淑,私下却“从来不理孩子”[10](P556);而在友情方面,她与闺蜜爱米丽亚的丈夫乔治关系暧昧,还千方百计诓骗女伴布立葛丝的私房钱。由于对“三情”的种种背弃行为,蓓基逐渐丧失了她本应同样拥有的 “三情”之“爱”,在精神上归于虚无。

综合看来,萨克雷通过这种主干叙事中物质、精神叙事维度的二元对立,连同分支叙事中两位女主人公之间各自的物质、精神命运的对立,建立了复杂的阶梯形、嵌套式的二元叙事模式,见图1。在叙事进程中,他以物质、精神为叙事维度,建立了爱米丽亚与蓓基在角色特质与行为模式上的符号矩阵关系,并通过其角色特质与行为模式同命运结局间的冲突反讽 (物质叙事)或因果呼应(精神叙事),向读者传达了这样一个理念——谁忠贞善良、珍惜“三情”,谁便将得到物质与精神的双重回报;谁自私冷酷、忽视“三情”,谁便将被命运女神厌弃,最终落得一无所有。值得一提的是,蓓基最终的悲惨结局被特别凸显出来——故事的最后,她不但精神上无所依托,物质上也被自己毕生为之奋斗的名利场所驱逐,割裂了与社会语符网的一切联系,身败名裂,穷困拮据,形单影只,四处流浪。可以说,无论是在物质还是精神层面,她都失去了在社会语符网中的身份和地位,失去了存在其中的意义和价值,如行尸走肉,间接宣告了自身的社会性“死亡”,可谓人生极致的悲哀。

布里斯特德(Bristed)曾这样评价萨克雷:“他编故事无论长短,总是带着某种目的,寄寓着某种愿望。”[14](73)事实上,萨克雷也确实通过两位女主人公特殊的命运结局,最终向读者传达了小说的深层内涵,即“三情”之“爱”这种人类与他者之间最原初的情感之于人生命运的意义!反而观之,这种深刻语义的表达又间接反映了萨克雷自身藏匿于叙事技巧中的欲望 “真实”,即他对于“三情”之“爱”的强烈欲求。这种欲望“真实”不同于传统意义中——特别是传统现实主义中所强调的历史、社会中发生的客观事实,而是深藏于人们情感与欲望,甚至于潜意识中的一种内在“真实”。它无形而抽象,却又真实存在,作为精神(心理)“真实”的一类,展现了人们真实的意识形态,彰显了人们精神深处最真实的欲望与追求。事实上,作为19世纪欧洲具有代表性的学者之一,萨氏本人对“三情”之爱的精神欲望也代表了当时世人因工业迅速发展而产生的对生命存在意义的广泛迷惘,代表了人们对社会中普遍存在的理性与拜金价值观导致的人性物化的失望,对人类纯洁素朴的“三情”等原初情感受到社会流弊腐蚀后的愤怒,及迷惘、失望、愤怒之后“回到历史上的零度状态”[15](P335)的强烈渴望。这种强烈欲望驱使萨克雷在客观、冷静叙事的同时,通过对叙事结构的巧妙设计和叙事材料的有机编排,不着痕迹地彰显了自身对于“三情”之“爱”的强烈欲求,从而将意义的表达由客观的表层情节叙事提升到了意识形态的层面,于无形中呼应了格雷马斯所倡导的语义层次论。

四、结语

格雷马斯继承和融合了结构语义学的前身——结构主义、语符学和叙事学的重要观点,在他的结构语义学中建立了语言系统论与二元对立观、语言符号的指涉性、叙事语义层次论等重要概念。而《名利场》的创作虽早于格氏理论将近一百年,却因从物质、精神两个维度围绕两位女主人公命运展开多重二元叙事,将人物角色与行为模式语符化,有机安排叙事材料以巧妙传达个人“欲望真实”等高超的叙事结构设计与语义表达技巧,同格氏在结构语义叙事上形成了文本创作与理论的完美契合。这种契合,为《名利场》研究从传统的外在、表象“真实”研究转向内向、深层“真实”的研究提供了更多的可能;同时,在文学史中,结构叙事普遍被认为发端于1945年法国人类学家列维-斯特劳斯提出的结构主义人类学。而本文发现的这种契合却证明了早在19世纪上半叶萨克雷便在 《名利场》的叙事创作中显露出了结构叙事的萌芽,因而于无形中将结构叙事的起源提早至19世纪上半叶,某种程度上也构成了格雷马斯结构语义学的理念渊源。

但是最重要的还是作者通过对两位女主人公命运叙事的独特设计,将自身崇尚“三情”之“爱”的精神欲求,超越传统社会“真实”、展现深层欲望“真实”的创作意图逐步演绎了出来。当今世界,种族冲突加剧,国际局势日益紧张,人们饱受物欲之苦,开始渴求温情,期盼感性。在此情境下,重审亲情、爱情、友情之于人类命运共同体的价值,倡导珍惜“三情”之“爱”——这些人性中根深蒂固的“自然情感”未尝没有现实意义。费尔巴哈认为:“‘爱’是生命、生存的本质……只有‘爱’能证明人的感情存在,并区别和维系‘我’和‘你’的关系。”[16](P50)萨克雷的《名利场》穿透嬉笑的言语风格、浮华繁杂的社会描写等语符表象,运用抽象多维的叙事模式与叙事技巧表达了自身对“真实”的执着追求。但他最终的创作意图还是在于传达自身对于人类素朴之“爱”的坚守,正如他在私信中说的,“总不要忘记:玩笑虽好,真实更好,仁爱尤其好”[17](P240),而这也进一步超越了传统“真实”,彰显着现代语言学背景下萨克雷的潜在欲望“真实”。

注释:

① 《名利场》还有个副标题A novel without heroes,有人理解为“没有英雄的小说”,意指其中没有哪个角色称得上品德高尚完美;也有人理解为一部“没有主人公的小说”,意指没有哪个人物是小说的核心人物,从而可能引起小说“是否有主人公”的争议。事实上,小说的情节主要围绕着爱米丽亚和蓓基两位女性的经历和社会关系展开,因此,从叙事视角来看,她们称得上这部小说的主人公。

②规约符指借助一般观点的联想法则去指示它对象的符号。