电影《本杰明·巴顿奇事》的叙事策略研究

■汪玲

一、时空交错的双重叙事主线

(一)顺时序与逆时序的叙事线对比

电影与小说类似,作为故事发展的载体,承担着叙事的功能。据热奈特所说,“研究叙事的时间顺序,就是对照事件或时间段在叙述话语中的排列顺序和这些事件或时间段在故事中的链接顺序”。在影片中,导演对事件与时间段内的叙事顺序,采用了两条截然相反的叙事主线。

一条围绕女主人公黛西的叙事主线是以顺时针的发展顺序铺展开来的,构建她人生的重大事件包括:5岁在养老院与本杰明初次邂逅、豆蔻年华送别本杰明离开养老院、23岁前往纽约追逐自身的芭蕾梦、职业生涯巅峰期遭遇车祸、41岁与本杰明结婚生女、暮年时见证着襁褓之中的本杰明离世、生命垂危之时在病房撒手人寰。就事件本身安排的链接顺序而言,黛西的一生是按照顺时序发展的,正如时间本身一样,不断向前推进。

而与之相反,本杰明的人生轨迹是以逆时针的顺序展开的:出生于耄耋之年、在养老院度过了童年时代、“年迈”的他加入航海事业、壮年时期再次与黛西邂逅、43 岁与黛西结婚生女、青年时期独自流浪、最后以婴儿的形态在所爱之人的怀里死去。电影在构建组成本杰明人生事件时,以逆时针的时间逻辑为线索,将时间的指向性推向逆序。如此一来,增加了叙事时序的矛盾性,也打破了传统意义上的时间维度。

除此之外,以黛西为中心的顺时序叙事线索与本杰明为中心的逆时序叙事线索形成鲜明的对比,也给故事情节的描述增添了一丝奇幻色彩。双线并行的叙事结构分别经历出生、生长、冲突、死亡这条既定的人生轨迹,使叙事情节的表达更为交错化、蒙太奇化。两条叙事线于两人相爱相知、结婚生女这一事件上相交,而短暂地相交后,渐行渐远。这也隐喻了两人截然相反的人生轨迹,至此之后,幸福如履薄冰。

(二)空间与时间的交错

叙事呈现的是在时间和空间范畴内的一连串事件。在大多数情况下,时间距离常与空间距离——也就是叙述情境和(主要)事件展开的场所——相结合。影片伊始,空间构建在冰冷的病房内——白色的墙体与天花板、嘈杂的医院背景音、苍老的妇人躺在病床上,这一系列空间的标识凸显了压抑的氛围,暗示着死神的降临。除此之外,该空间内部的时间围绕现在展开,聚焦在当下的时空。

然而,本部影片并不满足于单一空间维度内的叙事,而是不断将镜头拉近,聚焦在卡罗琳朗读日记这个画面,把观众的视角投射到另一维度的空间内,即——本杰明充满传奇色彩的一生。

当卡罗琳阅读日记时,时空的通道被打开,以此展开了以本杰明为中心的逆时序发展的时间旅途,该空间内部则围绕过去的时间来展开叙述。同时,卡罗琳阅读日记的声音时常被打断,于是剧幕的转场得以实现,观众的视角重新被拉回到病床内的空间里。这两个时空并存于电影内,彼此相互交错,又互相关联,起到粘合补充时空的作用,进而推动叙事的进程。

综上所述,该电影把双重时空维度以相互交错的形式展现,各要素同时并存于时空之内。于是,两种交替的空间场景得以为继,电影的时间维度就被加诸于电影的空间维度之上。

二、主体混合的叙述者与受述者

(一)同故事叙述者的交替叙述

杰拉尔德·普林斯这样定义叙述者:“叙述者就是讲述的人,他被印记在文本之内。每个叙事里至少有一个叙述者,和他或她对之陈说的受诉者位于同一个叙事层次中。”所有的叙事交流模式,都假定了一个叙述者。而在各种文本叙事的框架中,往往存在着一个或多个叙述者。

此部影片假定了多个叙述者,分别布局于不同的故事层当中。在讲述本杰明这条故事主线时,出现了三个叙述者,分别是第三人称叙述者卡罗琳、第一人称叙述者本杰明与第三人称叙述者黛西。

影片开始时,女儿卡罗琳以第三人称叙述者的身份为病房内的母亲黛西朗读日记,母亲承担的是受述者的角色。当卡罗琳读到,“我的名字是本杰明·巴顿”的时候,叙事声音得以重叠。卡罗琳——作为第三人称叙述者——退下帷幕,而以日记为载体的“非人格化”第一人称叙述者本杰明接掌叙述。接下来开启了以本杰明主导的第一人称叙事模式,剧幕转向到本杰明所在的时空当中。然而,随着故事情节的推进,本杰明的声音逐渐弱化,母亲黛西作为第三人称叙述者接替了本杰明的叙述任务,为故事画上了句符。

在本片的叙事情境中,第一人称叙述者与第三人称叙述者实现了交替共存。而三者之所以可以实现叙述声音的重叠与交替是因为他们处在同一个故事层中,他们讲述的是一个故事——本杰明充满传奇色彩的一生。通过这一方式,实现了叙述者的交替与戏剧剧幕的转场。

(二)受述者的更迭变化

杰拉尔德·普林斯给叙述者与受述者下过定义:“叙述者就是讲述故事的人,他被印记在文本之内。每个叙事里至少有一个叙述者,和他或他对之陈说的受述者位于同一个叙事层次中”。一言以蔽之,受述者即听故事的人,他在叙事语境的构建当中也充当着相互指涉、补充粘合的作用。由于电影当中,存在多个叙述者,且叙述者的身份在不断发生改变,与之相对应的受述者也在更迭变化着。

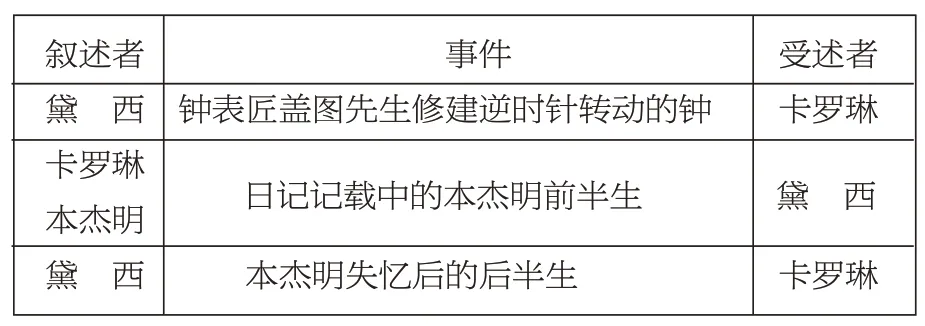

沃尔夫冈·凯塞尔(Wolfgang Kayser)在《语言的艺术作品》一书中,将叙事交流模式划分为三个环节:叙述者、发生过的事情(亦叙述者所讲的故事)和受述者。遵循这一原则,笔者将叙述者、事件、受述者切分为三个独立的单元来分析受述者身份的变化(图1):

图1 叙事交流模式三要素的划分

在讲述钟表匠故事层中,母亲黛西承担的是叙述者的角色。与之相对地,卡罗琳扮演的是受述者,对该事件做出基本的反应。随着情节的推进,卡罗琳在母亲的请求下,开始阅读本杰明带有“自传”性质的日记。随即,叙述者身份发生了转移,真正的叙述者变成了本杰明。而母亲,作为聆听日记的对象,充当了该事件中的受述者。由于本杰明的失忆,其后半生由黛西替为叙述。随着叙述者的交替,卡罗琳变成了真正的受述者。在电影构建的叙事语境中,叙述者的身份得以重叠,相应地,受述者也发生了更迭变化。于是叙述者与受述者之间的距离随之发生了改变,既为故事增添了奇幻色彩,也使观众在情感上产生了强烈的共鸣。

三、多层叠加的叙事层次

雅各布·卢特在其所著《小说与电影中的叙事》一书中,将电影中虚构的故事分为三个叙事层次(narrative level):故事外层(extradiegetic)、故事层(diegetic)与次故事层(hypodiegtic)。电影中的主故事层为本杰明充满传奇色彩的一生。由于该故事层最为直观地展现在读者面前,因此本文不对其进行深入地探讨,而是把焦点聚集在电影中的故事外层与次故事层中,分析多层叠加的叙事层所展现的艺术效果。这三者的关系如图2所示:

图2 故事层次的关系

(一)故事外层

“当一个被讲述出来的实施行动的角色,他自身在一个被嵌入的故事中充当叙述者。在这个故事内可能又有一个角色在讲述另一故事。依此类推,这一等级结构中最高层次是真正被置于第一故事的行动之上的那个,我们称这一叙事层次为故事外层”。换言之,当一个故事层存在于主故事层之外,而且在主故事层中充当参与者的主人公,在此故事层当中充当叙述者,该故事层被称为故事外层。

影片为观众提供了一个故事外层的佳例,黛西口头构建了一个故事外层叙事的情境——钟表匠盖图先生修建逆时针转动的钟。在这个故事中,黛西充当了第三人称叙述者,简要地概述了盖图先生结婚生子、送子参军、丧子、因丧子之痛而建钟、最后又神秘消失的故事。反方向的钟虽然置于以本杰明为中心的主故事层之外,但它是为主故事层服务的,隐喻着本杰明逆时序开展的人生轨迹。因此,故事外层起到预叙的作用,为主故事情节的推进做出了铺垫。

(二)次故事层

次故事层是故事层“之下”的叙事层次。“次故事层又被称为‘次文本’,是指嵌入在主要故事情节内相对简短的故事”。在以本杰明为第一人称的叙述中,出现了若干个独立且鲜明的次故事层,如一生被电击过7次的老人道斯先生、一位教本杰明弹琴的老太太、野蛮生长却心怀艺术梦想的船长等等。这些嵌入的故事内层文本使电影情节更为丰富化、复杂化,展示了电影镜头下的众生相。

其中,最具深意的次故事层出现在教本杰明弹琴的老太太这个次故事层内。她的一生短暂且匆忙,整部影片甚至都没有记录下她的姓名。老太太出场时提着行李箱来到养老院,身边带着一只狗。她总是画着精致的妆容,穿戴整齐地坐在躺椅上,却从未有人来养老院探望过她。她教本杰明弹钢琴,为本杰明剪头发,但鲜未提及自身的故事。

在得知本杰明会越活越年轻后,这位优雅的老太太以局外人的身份告知本杰明,“那真不幸,你必须看着你爱的人先你而去,真是可怕的责任。”(原台词如下:I feel sorry for you.You have to see everybody you love die before you do.It’s an awful responsibility.)从此句台词来看,她将自身所在的故事内层与以本杰明为中心的故事层联系了起来。她不仅对本杰明的一生做出了评价,而且对主故事层起到了解释主题的作用——“我们命中注定要失去所爱之人。不然我们怎么知道,他们在我们生命中有多重要。”(We are meant to lose people we love.How,or else,would we know how important they are to us?)由此观之,电影在若干个次故事层的构建中,也充分发挥了其叙事价值,起到了阐释主旨的作用。

四、复合聚焦的叙事视角

(一)多重型内聚焦视角

叙事聚焦是指叙事的“视角”。热奈特在《叙事话语》一书中提出了“聚焦”的概念——“聚焦(focalization)就是对传统的全知叙述意义上的叙述信息进行选择和限制”,并将其分为三类:零聚焦(无聚焦)、内聚焦与外聚焦。内聚焦的特点为叙述者说出某个人物知道的情况。在这种模式中叙述者寄居于某个人物之中,借助于人物展开叙述。申丹教授进一步深化了内聚焦的内涵,并提出“感知”的重要性,“在内聚焦视角中,我们必须从‘感知’的转换这一关键角度切入,叙述者的感知转换成了人物的感知”,并提出了内聚焦的表达公式“视角=(一个或多个)人物的感知”。

纵观全片,本片主要采用的是内聚焦视角。即影片对故事的展示与主人公的认知过程是一致的,叙事的焦点按照叙述者的认知来推进,聚焦于主人公的内心世界。

整部电影讲述的是本杰明的故事,于是电影前半部分采用带有“当事人”性质的第一人称内聚焦视角模式。本杰明的日记可视作其第一人称的自传式叙述,这种叙述来源于其自身的认知,以他的所看、所观、所想为立足点,赋予这个世界他所认为的意义。然而,日记的朗读者卡罗琳,一方面,充当着本杰明的“喉舌”,即以自己的口讲述别人的故事;另一方面,扮演着第三人称内部叙述者的角色,不断地从本杰明所在的故事层中跳脱出来,从自我感知的角度提出疑问并进行适时打断。此时,卡罗琳并未参与过本杰明所在的故事层中的事件,而是不断观望、评价、议论着第一人称所在的故事层。

影片后半部分开启了以黛西为第三人称内聚焦视角的叙事模式,由于本杰明患上老年痴呆,其后半生由黛西接替叙述。此时的叙述依托于黛西的内心意识活动,内部聚焦于她的所看、所感、所想。从本质上来说,依旧是借着她的口来续写本杰明的故事。于是,一个完整的故事由多个不同的聚焦视角交错地完成了叙述。

目前,大部分的文献研究将影片这一内部聚焦视角归类于转换型内聚焦视角,而笔者认为此部影片的内聚焦类型应该归类于多重型内聚焦视角。据热奈特对内聚焦视角的三类划分,其一,固定型内聚焦(即我们所说的“固定型人物有限视角”);其二,转换型内聚焦(“转换型人物有限视角”);其三,多重型内聚焦(采用不同人物的感知来观察同一故事)。笔者认为,影片中展示的三类聚焦实则是利用了三个关键人物的视角来阐述同一个故事——本杰明充满传奇色彩的一生。因此,将其归类于多重型内聚焦视角更为贴切。

影片通过交替使用三个不同的内部聚焦视角,深化了叙事内容、丰富了故事层次,使碎片化、边缘化的信息得以粘合重建,从而增加了叙事表达的张力。然而,内聚焦叙事也有其缺陷,过度依赖于叙述者的主观构建与内心世界可能削弱叙事的权威,丧失悬念,难以对主题产生深远的阐述。为了弥补多重型内聚焦视角的叙事缺陷,影片还构建了零聚焦的叙事视角。

(二)零聚焦视角的构建

热奈特将零聚焦(或“无聚焦”)定义为“无固定视角的全知叙述”,其特点是“叙述者说的比任何人知道的都多,可用‘叙述者>人物’这一公式表示”。换言之,在“零聚焦”叙事中,全知的叙述者操控着故事的整体发展,其不仅能够切换到故事中人物的内心世界中去,而且能够打破时空的束缚,任意地在叙事过程中发表自己的看法、观点。由此可见,叙述者在零聚焦的叙事模式的构建下,既可以任意地从从一个地点转移到另一个地点,又可以一个人物转移到另一个人物身上。

影片伊始,电影的场景聚焦在病房这一内部空间内,导演通过布景、道具等方式构建了一个电影内部空间,并在这个空间内赋予了两位焦点人物——黛西与卡罗琳。在影片的叙事构建模式中,先以卡罗琳这一人物的视角朗读本杰明的日记,随后引出第三位中心人物本杰明,最后中止于黛西这一人物的叙述视角。纵观全局,故事里的中心人物充当了叙述者变换观察角度的工具,使零聚焦视角的构建能够顺理成章地从一个人物跳跃到另一个人物身上。如此一来,零聚焦视角的构建不但深入了人物复杂的内心世界,而且拉近了观众与影片的距离,增强了观众的共情能力。

值得一提的是,在片尾,叙事焦点又回到了病房。黛西说完生前最后一句道别,“Good night,Benjamin”之后,安然离世。随后,电影的画面以闪回的方式插入了若干个次故事层中的人物形象,此时,真正的叙述者才浮出水面。他以上帝般地全知视角来讲述了一小段旁白,对剧中人物进行了评价与总结——“有些人生来就注定可以悠闲的坐在河边,有些人会被电击中,有些人会音乐,有些人是艺术家,有些人是游泳健将,有些人懂纽扣,有些人懂莎士比亚,有些人是妈妈,有些人是舞者。”叙述者通过画外音的方式抒发了自身对于电影主题构建的功能作用,拓展了影片的审美空间。

同时,零聚焦视角与多重型内聚焦视角的复合叠加实现了视角之间的相互整合,使电影聚焦视角的转换与跳跃更加自然灵动,彰显了导演在叙事视角选择上的独具匠心。

结语

在电影《本杰明·巴顿奇事》中,导演大卫·芬奇颠覆了传统的叙事时空,通过勾勒相互交错的双重故事主线、赋予叙述者与受述者交替叙述的权利、运用多重型内聚焦视角与零聚焦视角、构建多层叠加的叙事层次,展现出了精湛的叙事技巧。其叙事模式的构建以相互依托、互为依存的形式存在,结合电影主旨,达到了叙事形式与内容的高度结合。

就电影观感而言,作为一部对文学文本的改编,电影剧本在叙事上更具有穿透力,打破了媒介束缚的局限性。基于叙事学的视角,电影强化并拓宽了观众的认知渠道,提升了电影文本的审美价值取向。