俞募配穴穴位埋线疗法对脊髓损伤后神经源性膀胱患者膀胱功能恢复的影响

——附31例临床资料

逄 静 尹洪娜 夏昆鹏 孙忠人

(1.黑龙江中医药大学研究生学院,黑龙江哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学第二临床医学院,黑龙江中医药大学第二附属医院,黑龙江哈尔滨 150001)

近年来,由于高致残率和高治疗费用,脊髓损伤越来越受到人们的关注[1]。神经源性膀胱是脊髓损伤后最常见的临床并发症,其引起的尿路感染、肾积水等并发症严重影响了患者的预后[2-3]。西医治疗脊髓损伤后神经源性膀胱主要使用营养神经药物、清洁间歇导尿、膀胱功能训练等手段,有一定疗效。近年来,运用中药、针灸等特色疗法干预本病,获得了较好的疗效[4]。本研究我们在清洁间歇导尿和膀胱功能训练的基础上加用俞募配穴穴位埋线疗法治疗脊髓损伤后神经源性膀胱,评价俞募配穴穴位埋线疗法对患者膀胱功能恢复的干预作用,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2018年6月至2020年6月黑龙江中医药大学第二临床医学院(黑龙江中医药大学附属第二医院)病房及门诊确诊为脊髓损伤后神经源性膀胱并符合纳入标准的患者61例,采用计算机随机分配信封取号的方法分为治疗组31例与对照组30例。治疗组男25例,女6例;平均年龄(51.21±7.47)岁;平均病程(5.72±9.23)周;损伤部位在颈髓6例,胸髓8例,腰骶髓17例;根据美国脊髓损伤协会(American Spinal Injury Association,ASIA)制定的脊髓损伤神经功能分级(ASIA分级)B级10例,C级7例,D级14例。对 照 组 男20例,女10例;平均年龄(50.32±10.65)岁;平均病程(6.15±7.16)周;损伤部位在颈髓10例,胸髓12例,腰 骶 髓8例;ASIA分 级B级10例,C级8例,D级12例。2组患者性别、年龄、病程等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经黑龙江中医药大学附属第二医院伦理委员会审批通过(批准号:2021-K151)。

1.2 诊断标准 脊髓损伤诊断参照2011年ASIA制定的标准[5-6];神经源性膀胱诊断参照中华医学会发布的《中国泌尿外科疾病诊断治疗指南:2011版》[7]中的相关标准。

1.3 纳入标准 符合脊髓损伤和神经源性膀胱诊断标准;性别不限,年龄在18~70岁,包括上下限;术后脊柱稳定,可正常开始康复训练;自愿参与本研究,并签署知情同意书。

1.4 排除标准 合并心肺功能不全,肝、肾、造血系统等严重原发性疾病及精神疾病、认知障碍者;合并马尾、圆锥损伤或者尿道出口梗阻者;已行膀胱造瘘术、尿道括约肌切开术者。

1.5 剔除标准和脱落标准 依从性差,不能配合治疗者;治疗期间病情加重者;发生严重并发症者。

2 治疗方法

2.1 对照组 (1)基础治疗。根据具体病情给予药物、肢体训练、物理因子等常规针对脊髓损伤的治疗。(2)清洁间歇导尿并制定饮水计划[8]。治疗前排空尿液,患者定时定量饮水,使用无菌导尿管,每日饮水量应限制在1500~2000 mL,并于06∶00~20∶00平均分配饮水量,每次不超过400 mL;睡前3 h避免饮水;指导患者不要饮用利尿饮品,避免食用引起口干的食物。自主排尿100 mL以下,残余尿量300 mL以上者,每6 h予导尿1次;自主排尿100~200 mL,残余尿量200~300 mL者,每8 h予导尿1次;自主排尿200~300 mL,残余尿量100~200 mL者,每日予导尿1~2次;当残余尿量小于100 mL,可停止导尿。清洁间歇导尿由专业的护理人员操作。(3)膀胱功能训练[9]。盆底肌训练:指导患者腹式呼吸,交替收缩放松肛门括约肌,持续10 s,每30次为1组,每日3次;反射性排尿:指导患者家属轻叩耻骨上区、摩擦大腿内侧、牵拉阴毛、运用流水声刺激,目的是诱发排尿的敏感点,从而建立反射性排尿。膀胱功能训练由专业且固定的康复医师负责完成,每日1次。治疗90 d后观察疗效。

2.2 治疗组 在对照组治疗的基础上加用俞募配穴穴位埋线疗法。取穴:肾俞(双侧)、膀胱俞(双侧)、中极、关元。操作:选取7号埋线针,3号聚乙交酯-丙交酯(polyglycollide-lactide,PGLA)可吸收性外科缝线,患者先取仰卧位,后取俯卧位。穴位处常规消毒、铺巾,术者左手拇指定点并按压固定皮肤,右手拇指、食指持穿有PGLA可吸收性外科缝线的埋线针,右手中指及无名指指端支于操作点旁,将埋线针快速刺入皮肤,缓慢推进到达有效深度,将埋线针旋转360°,然后缓慢退出埋线针,用无菌干棉球按压针孔止血。贴医用创口贴24 h,防止感染。每10 d治疗1次,入组90 d后观察疗效。

3 疗效观察

3.1 观察指标

3.1.1 排尿情况与膀胱功能 2组患者于治疗前及疗程结束后记录日均单次排尿量、日均排尿次数、日导尿次数,并使用NDLY11系列尿动力学分析仪进行尿流动力学检查评估膀胱功能(包括排尿期最大膀胱容量、残余尿量、排尿期最大尿流率和排尿期最大逼尿肌压力)。

3.1.2 尿路感染发生率 分别于治疗前1日和治疗第30、60、90日晨起取2组患者清洁中段尿,采用优利特尿液分析仪URIT-500B对2组患者进行尿常规检测,以高倍镜下白细胞数超过5个为发生尿路感染,计算2组患者尿路感染发生率。

3.2 疗效评价标准 参照2013版《脊髓损伤患者泌尿系管理与临床康复指南》[10]拟定。痊愈:可自主排尿,残余尿量<50 mL;显效:可以自行排尿,残余尿量50~100 mL;有效:治疗后有时能自行排尿,残余尿量100~200 mL;无效:治疗后残余尿量>200 mL或不能自行排尿,症状无改善。

3.3 统计学方法 运用SPSS 19.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以(±s)表示。满足正态性、方差齐性者,组内比较采用配对 t 检验,组间比较采用成组 t 检验;不满足正态性、方差齐性者,组内比较采用配对样本秩和检验,组间比较采用两独立样本秩和检验。计数资料以例数及率表示,使用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

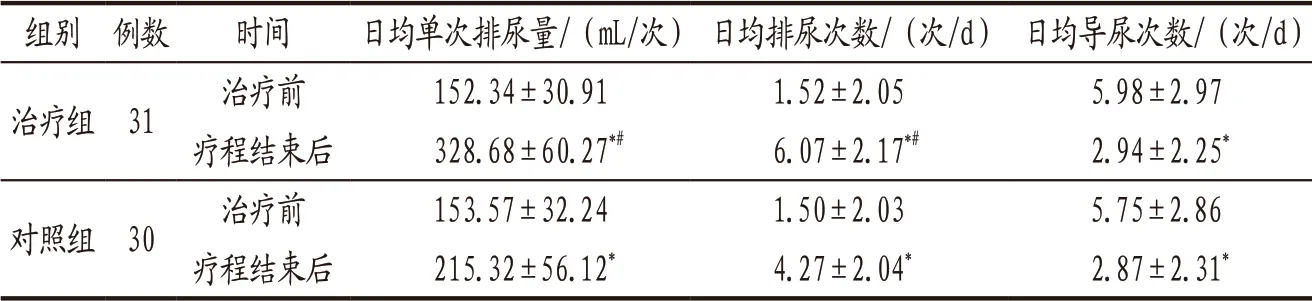

3.4.1 2组患者治疗前与疗程结束后排尿情况比较 治疗前2组患者日均单次排尿量、日均排尿次数、日均导尿次数比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。疗程结束后2组患者上述指标均较治疗前显著改善(P<0.05);治疗组日均单次排尿量、日均排尿次数明显高于对照组(P<0.05),日均导尿次数与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 治疗组与对照组患者治疗前与疗程结束后排尿情况比较(±s)

表1 治疗组与对照组患者治疗前与疗程结束后排尿情况比较(±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组疗程结束后比较,#P<0.05。

组别 例数 时间 日均单次排尿量/(mL/次)日均排尿次数/(次/d) 日均导尿次数/(次/d)治疗组 31 治疗前 152.34±30.91 1.52±2.05 5.98±2.97疗程结束后 328.68±60.27*# 6.07±2.17*# 2.94±2.25*对照组 30 治疗前 153.57±32.24 1.50±2.03 5.75±2.86疗程结束后 215.32±56.12* 4.27±2.04* 2.87±2.31*

3.4.2 2组患者治疗前与疗程结束后尿流动力学指标比较 治疗前2组患者尿流动力学各项指标比较差异均无统计学意义(P>0.05)。疗程结束后,2组患者尿流动力学各项指标均较治疗前明显改善(P<0.05);治疗组患者排尿期最大膀胱容量明显高于对照组(P<0.05),残余尿量明显低于对照组(P<0.05),排尿期最大尿流率、排尿期最大逼尿肌压力与对照组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 治疗组与对照组患者治疗前与疗程结束后尿流动力学指标比较(±s)

表2 治疗组与对照组患者治疗前与疗程结束后尿流动力学指标比较(±s)

注: 与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组疗程结束后比较,#P<0.05。1 cmH2O≈0.098 kPa。

组别 例数 时间 排尿期最大膀胱容量/mL 残余尿量/mL 排尿期最大尿流率/(mL/s)排尿期最大逼尿肌压力/cmH2O治疗组 31治疗前 260.24±18.38 245.69±28.51 6.87±0.59 65.27±6.98疗程结束后 289.61±9.36*# 108.16±15.67*# 10.81±1.08* 59.67±3.25*对照组 30治疗前 259.04±17.24 246.27±27.34 6.78±0.62 65.16±6.87疗程结束后 263.15±9.34* 151.37±17.34* 10.34±1.29* 60.23±3.21*

3.4.3 2组患者治疗前与治疗期间尿路感染发生率比较 治疗第60、90日,治疗组患者尿路感染发生率均明显低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 治疗组与对照组患者治疗前与治疗期间尿路感染发生率比较

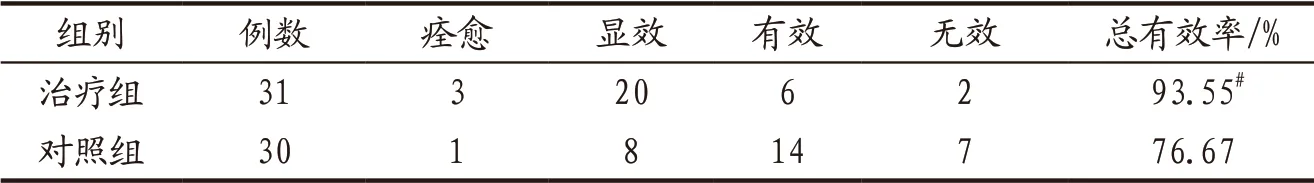

3.4.4 2组患者临床疗效比较 疗程结束后,治疗组总有效率为93.55%,明显高于对照组的76.67%,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 治疗组与对照组患者临床疗效比较 单位:例

4 讨论

神经源性膀胱是脊髓损伤后常见的并发症之一,常以储尿和排尿功能障碍为主要临床表现,严重者可进展为尿毒症,导致患者死亡[1]。因此,寻求有效手段治疗脊髓损伤后神经源性膀胱,对于改善预后和提高生活质量有着重要的意义。

目前西医临床多通过清洁间歇导尿、饮水计划、膀胱功能训练来改善膀胱控尿的功能。其中清洁间歇导尿是临床治疗的首选方法,不仅可以间歇性扩张膀胱,还能减少尿路感染的发生[11]。膀胱功能训练可以促进患者恢复控尿、排尿能力,但是改善膀胱功能较为缓慢[12]。中医康复学科多采用针刺、艾灸、中药等方法配合西医康复疗法治疗脊髓损伤后神经源性膀胱,中西医各自发挥优势,取长补短,对于改善膀胱残余尿量、逼尿肌压力、最大尿流率等疗效显著[13]。本研究采用俞募配穴法将PGLA线体埋入穴位中治疗脊髓损伤后神经源性膀胱,获得了较好的疗效。埋线疗法通过埋入穴位线体的持续刺激作用,将针刺的留针理论与现代物理医学相结合,有着治疗时间长、刺激量大、操作方便等优势。《灵枢·终始》曰:“久病者邪气入深,刺此病者,深内而久留之。”穴位埋线通过线体在体内逐渐软化、分解、液化、吸收以达到对穴位的持久刺激作用,能够激发腧穴得气的感应,从而起到调整脏腑、疏通经络、扶正祛邪的作用[14]。目前,穴位埋线这种治疗方法弥补了一般针刺疗效不持久、作用时间短的劣势,避免了口服药物的副作用,在临床中广泛应用[15]。本研究使用的PGLA线体在体内最终分解为二氧化碳和水,克服了传统羊肠线的排异反应,减少了并发症的发生,其安全性受到了一致好评[16-18]。

脊髓损伤后神经源性膀胱可归属于中医学“癃闭”“遗溺”范畴,《素问·宣明五气》曰:“膀胱不利为癃,不约为遗溺”,而脊髓损伤后神经源性膀胱也符合中医“痿病”范畴,其病位在膀胱,又因外伤致瘀血阻滞督脉,肾气不固,肾与膀胱相表里,膀胱气化不利,发为本病。本研究依据“经络所过,主治所及”的治疗原则,选取腹部募穴和背部背俞穴,达到培元固本、疏通经络、通利小便的目的。俞穴是脏腑之气输注于背腰部的腧穴,募穴是脏腑之气汇聚于胸腹部的腧穴,均分布于躯干部,与脏腑关系密切。选取足太阳膀胱经的肾俞、膀胱俞和任脉要穴中极、关元,前后呼应,一阴一阳,配合使用。调理阴阳,充分体现中医的整体观和阴阳理论的应用,也是偶刺的配穴方法。《标幽赋》云:“岂不闻脏腑病,而求门、海、俞、募之微”,说明俞募配穴法已广泛运用于多种疾病的治疗之中[19]。本研究结果表明,在清洁间歇导尿和膀胱功能训练的基础上加用俞募配穴穴位埋线疗法治疗脊髓损伤后神经源性膀胱可以有效提高日均单次排尿量、日均排尿次数,改善患者排尿期最大膀胱容量、残余尿量水平,并且可以减少尿路感染发生率,提高临床疗效,提示俞募配穴穴位埋线疗法疗效确切,可有效改善膀胱功能,控制尿路感染。推测俞募配穴穴位埋线疗法可以通过其长效针感的作用,增加膀胱顺应性,增加膀胱的最大容量,从而提高膀胱的控尿能力,以改善膀胱功能。

下一步拟扩大样本量,开展多中心临床研究,制订远期随访计划,进一步论证俞募配穴穴位埋线疗法治疗脊髓损伤后神经源性膀胱的临床疗效,并探索其治疗机制。