“蒲苓连夏方”治疗痰热郁阻型难治性胃食管反流病29例临床研究

翟付平 王力普 李春蕾 白海燕 李维康 刘凯娟 马 伟

(1.河北中医学院研究生院,河北石家庄 050091;2.河北中医学院附属医院,河北石家庄 050011)

胃食管反流病(gastroesophageal reflux disease,GERD)是由过多的胃、十二指肠内容物反流至食管后引起的,表现为反酸烧心、胃脘胀满、隐痛等症状的较为常见的消化系统疾病[1]。西医认为,GERD的主要病理特征为上消化道动力障碍,其发病机制主要为食管下括约肌功能降低,尤其是一过性食管下括约肌松弛是引起本病最主要的因素[2]。目前治疗本病的主要方法为应用标准剂量的质子泵抑制剂(PPI)[3],多数患者服药后症状明显改善,但仍约有40%的患者应用双倍PPI治疗4~8周后,其烧心、反流等症状仅部分缓解甚至无缓解,临床称之为难治性胃食管反流病(RGERD)[4-5]。由于RGERD病情缠绵,易反复发作,部分患者伴见抑郁焦虑状态。白海燕教授认为RGERD的主要病机为肝郁痰阻、湿热互结,故以化痰解郁、清热利湿为治疗大法,自拟蒲苓连夏方治疗取得较好的疗效。本研究观察了蒲苓连夏方对痰热郁阻型RGERD患者胃酸反流指标及抑郁量表评分等的影响,并与常规西药治疗者进行疗效比较,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2019年6月至2019年12月于河北中医学院附属医院门诊及病房确诊为RGERD且证属痰热郁阻的患者60例,运用随机数字表法分为治疗组与对照组,每组30例。最终治疗组失访1例,对照组因出现其他不适脱落1例,2组各完成29例。治疗组男18例,女11例;平均年龄(51.10±10.06)岁;平均病程(2.76±1.12)年;平均体质量指数(BMI)为(22.92±2.53)kg/m2。对 照 组 男16例,女13例;平均年龄(50.24±9.48)岁;平均病程(2.59±1.09)年;平 均BMI为(23.71±2.73)kg/m2。2组患者性别、年龄、病程等一般资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经河北中医学院附属医院医学伦理委员会审批通过。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照《胃食管反流病中西医结合诊疗共识意见(2017年)》[6]拟定RGERD诊断标准:具有典型的GERD症状,如明显烧心、反酸、胸骨后灼痛等;按医嘱连续服用标准剂量的PPI治疗8周后,症状未得到明显改善;胃食管反流病问卷(gastroesophageal reflux disease questionnaire,Gerd-Q)评分≥8分。

1.2.2 中医辨证标准 参照《胃食管反流病中医诊疗专家共识意见(2017)》[7]和《中药新药临床研究指导原则(试行)》[8],并结合临床经验拟定RGERD痰热郁阻证中医辨证标准。主证:烧心,反酸,嗳气甚则呕吐,胸胁不适,情志不舒时症状加重。次证:食少纳差,口干口苦,神疲乏力,寐差,大便秘结,舌红苔薄白或黄腻,脉弦或弦数。符合2项主证及2项次证(舌脉必须具备其一),即可诊断为痰热郁阻证。

1.3 纳入标准 符合RGERD西医诊断标准及痰热郁阻证中医辨证标准;年龄18~65岁;自愿参加本研究并签署知情同意书。

1.4 排除标准 入组前14C呼气试验结果为阳性,运用标准四联疗法治疗2周、停药4周后复查14C呼气试验仍为阳性者;患食管癌、食管贲门失弛缓症者;曾行胃大部切除术者;有精神疾病、长期服用抗抑郁药物,或入组前经汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分评为重度抑郁(HAMD评分≥35分)者;既往服用中药出现过敏者;某些疾病引起GERD者,如干燥综合征或食管裂孔疝等;合并脑、心、肺、肝、肾等严重疾病者;妊娠期或哺乳期患者。

1.5 脱落标准 未能完成本方案所规定的疗程及观察周期者;依从性较差,或同时参与其他临床观察者。

2 治疗方法

2.1 治疗组 予蒲苓连夏方中药汤剂口服。药物组成:石菖蒲15 g,郁金12 g,黄连9 g,栀子12 g,茯苓15 g,清半夏9 g,厚朴9 g,柴胡12 g,枳壳12 g,白芍10 g,川芎9 g,生牡蛎15 g,浙贝母12 g,瓜蒌皮10 g,仙鹤草12 g,炙枇杷叶12 g。每日1剂,由河北省中医院煎药室代煎,每剂煎为2袋,每袋200 mL,早晚饭后2 h各温服1袋。

2.2 对照组 予雷贝拉唑钠肠溶胶囊(珠海润都制药股份有限公司,国药准字H20050228,规格:10 mg/粒),每日1次,每次20 mg,于早餐前服用;枸橼酸莫沙必利片(鲁南贝特制药有限公司,国药准字H19990317,规格:5 mg/片),每日3次,每次5 mg,分别于早中晚餐前30 min服用。

2组患者均遵医嘱按时服药,嘱清淡饮食,忌辛辣油腻、酸甜之品,同时调畅情志,保持心情愉悦。2组均以治疗8周为1个疗程,治疗1个疗程后观察疗效。

3 疗效观察

3.1 观察指标

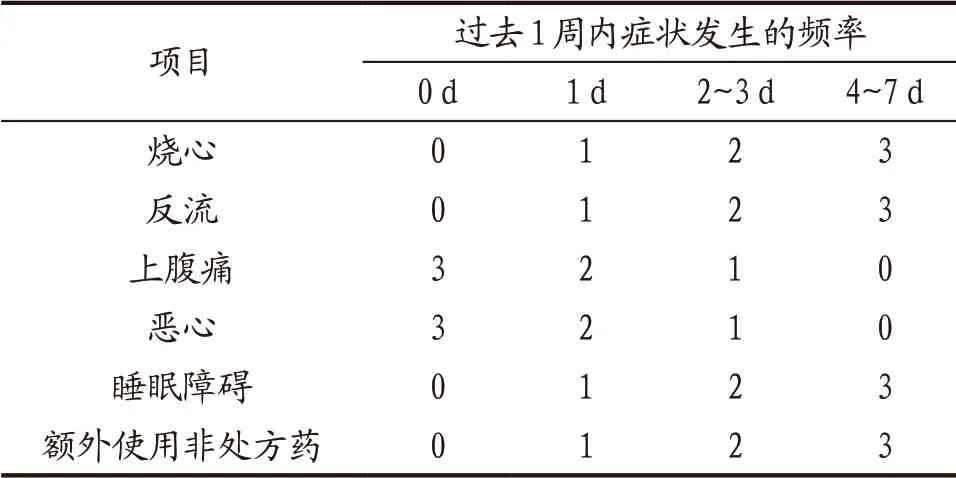

3.1.1 Gerd-Q评分 于治疗前后对2组患者进行Gerd-Q评分。Gerd-Q评分共6项内容,详见表1。要求患者回忆过去1周内各种症状发生的频率,按0~3分进行评分,总分为各项分数之和,范围为0~18分[9]。

表1 Gerd-Q评分标准 单位:分

3.1.2 中医证候积分 治疗前后评价2组患者的中医证候积分。根据《胃食管反流病中医诊疗专家共识意见(2017)》[7],并参照《中药新药临床研究指导原则(试行)》[8]及赵荣莱教授临床经验[10]拟定中医证候量化积分表。主证(烧心,反酸,嗳气甚则呕吐,情志不舒时症状加重)及次证(食少纳差,口干口苦,神疲乏力,寐差,大便秘结,舌红苔薄白或黄腻,脉弦或弦数)按无、轻、中、重分别记0、2、4、6分与0、1、2、3分。无症状即为“无”;偶尔出现症状,但不影响正常工作和休息,每日≤1次即为“轻度”;每日出现症状的频率在1~3次定为“中度”;影响日常工作和休息,每日出现症状的频率>3次即为“重度”。各项中医证候积分之和为总分。

3.1.3 24 h食管阻抗-pH监测 治疗前后对2组患者进行24 h食管阻抗-pH监测。检测8项内容,包括反流总次数、酸反流次数、弱酸反流次数、非酸性反流次数、酸反流(pH<4)时间、>5 min酸反流(pH<4)次数、最长反流时间、Demeester评分。最后根据反流物的pH值,将反流分为酸反流、弱酸反流和非酸反流。其中反流时食管的pH值下降至4以下或者反流前pH已经小于4称之为酸反流;反流物的pH值为4~7,且食管pH值下降>1个单位称之为弱酸反流;反流物pH>7称之为非酸反流[11]。

3.1.4 HAMD评分 包括24个方面,采用0~4分的5级评分法,无症状为0分,轻度为1分,中度为2分,重度为3分,极重度为4分,总分为各项评分之和[12]。HAMD评分分级标准:无抑郁症(正常),HAMD总分<8分;可能有抑郁症(轻度),HAMD总分≥8分、<20分;肯定有抑郁症(中度),HAMD总分≥20分、<35分;严重抑郁症(重度),HAMD总分≥35分。

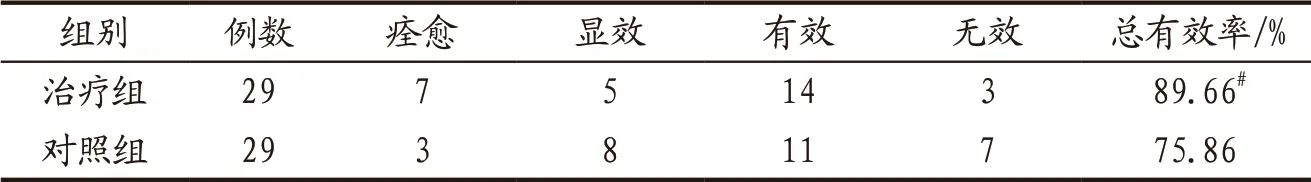

3.2 中医证候疗效评价标准 参考《胃食管反流病中西医结合诊疗共识意见(2017年)》[6]制定中医证候疗效标准。疗效指数=(治疗前中医证候总分-治疗后中医证候总分)/治疗前中医证候总分×100%。痊愈:疗效指数≥95%;显效:主要症状、体征明显改善,疗效指数≥70%,<95%;有效:主要症状、体征明显好转,疗效指数≥30%,<70%;无效:疗效指数<30%。

3.3 统计学方法 采用SPSS 25.0软件对数据进行统计学分析。计量资料满足正态分布用(±s)表示,组间比较采用独立样本t检验,组内比较采用成对样本t检验;不满足正态分布用非参数检验。计数资料用率或构成比(%)表示,采用卡方检验。P<0.05为差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

3.4.1 2组患者治疗前后Gerd-Q评分比较 治疗组与对照组治疗前Gerd-Q评分分别为(11.56±1.02)分、(11.58±1.02)分,治疗后分别为(7.56±0.61)分、(9.68±1.07)分,均明显低于本组治疗前(P<0.001),治疗组治疗后Gerd-Q评分明显低于对照组(P<0.05)。

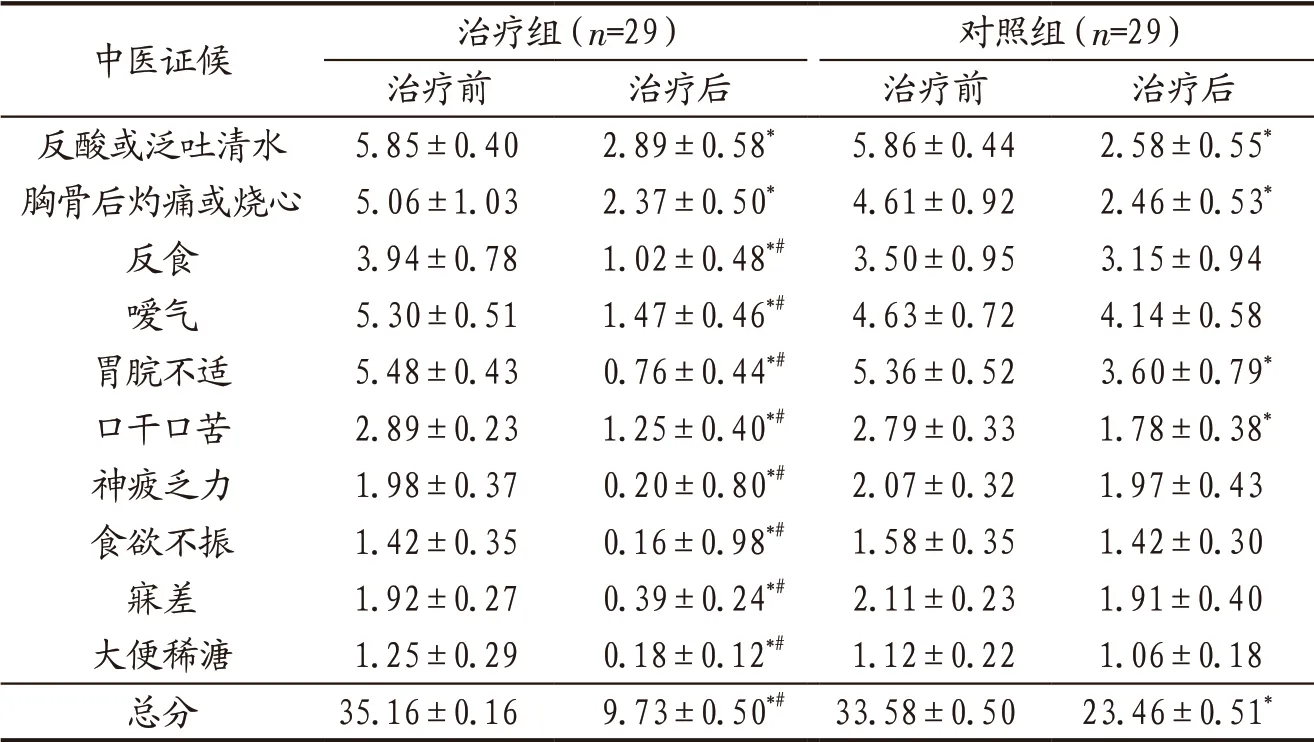

3.4.2 2组患者治疗前后中医证候积分比较 治疗前2组患者各项中医证候积分及总分比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后组内及组间比较见表2。

表2 治疗组与对照组治疗前后中医证候积分比较(±s) 单位:分

表2 治疗组与对照组治疗前后中医证候积分比较(±s) 单位:分

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05。

中医证候 治疗组(n=29) 对照组(n=29)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后反酸或泛吐清水 5.85±0.40 2.89±0.58* 5.86±0.44 2.58±0.55*胸骨后灼痛或烧心 5.06±1.03 2.37±0.50* 4.61±0.92 2.46±0.53*反食 3.94±0.78 1.02±0.48*# 3.50±0.95 3.15±0.94嗳气 5.30±0.51 1.47±0.46*# 4.63±0.72 4.14±0.58胃脘不适 5.48±0.43 0.76±0.44*# 5.36±0.52 3.60±0.79*口干口苦 2.89±0.23 1.25±0.40*# 2.79±0.33 1.78±0.38*神疲乏力 1.98±0.37 0.20±0.80*# 2.07±0.32 1.97±0.43食欲不振 1.42±0.35 0.16±0.98*# 1.58±0.35 1.42±0.30寐差 1.92±0.27 0.39±0.24*# 2.11±0.23 1.91±0.40大便稀溏 1.25±0.29 0.18±0.12*# 1.12±0.22 1.06±0.18总分 35.16±0.16 9.73±0.50*# 33.58±0.50 23.46±0.51*

3.4.3 2组患者中医证候疗效比较 见表3。

表3 治疗组与对照组中医证候疗效比较 单位:例

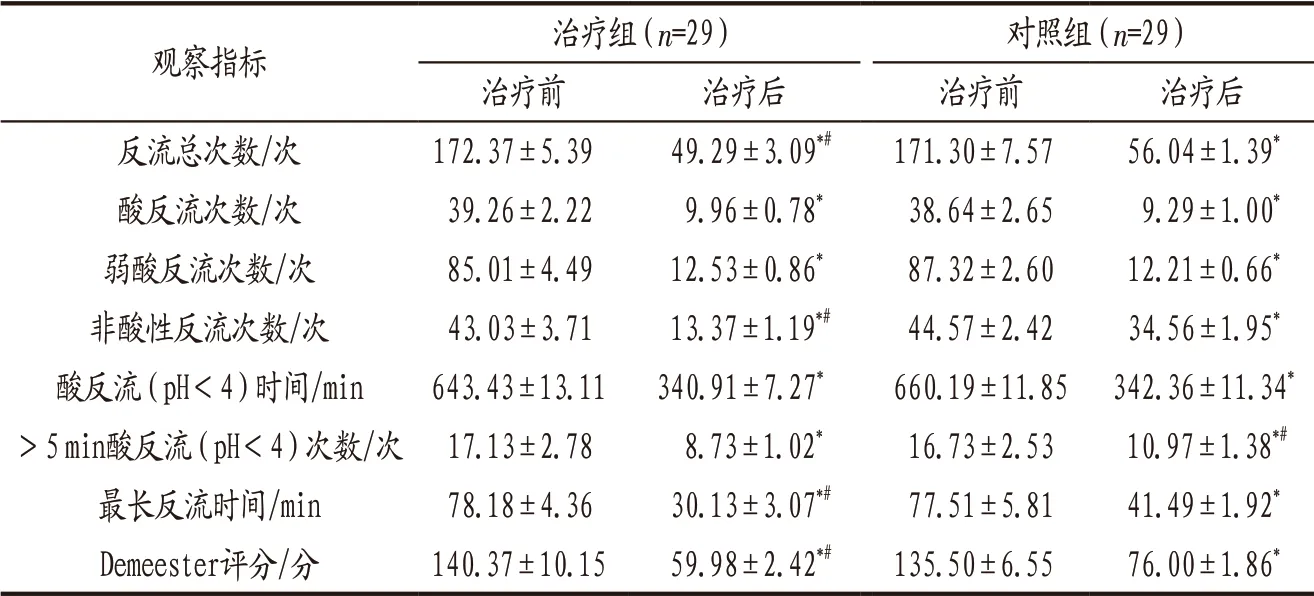

3.4.4 2组患者治疗前后24 h食管阻抗-pH监测结果比较 治疗前2组患者24 h食管阻抗-pH监测各项结果比较差异无统计学意义(P>0.05),治疗后组内及组间比较见表4。

表4 治疗组与对照组治疗前后24 h食管阻抗-pH监测结果比较(±s)

表4 治疗组与对照组治疗前后24 h食管阻抗-pH监测结果比较(±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05。8.73±1.02*

观察指标 治疗组(n=29) 对照组(n=29)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后反流总次数/次 172.37±5.39 49.29±3.09*# 171.30±7.57 56.04±1.39*酸反流次数/次 39.26±2.22 9.96±0.78* 38.64±2.65 9.29±1.00*弱酸反流次数/次 85.01±4.49 12.53±0.86* 87.32±2.60 12.21±0.66*非酸性反流次数/次 43.03±3.71 13.37±1.19*# 44.57±2.42 34.56±1.95*酸反流(pH<4)时间/min 643.43±13.11 340.91±7.27* 660.19±11.85 342.36±11.34*>5 min酸反流(pH<4)次数/次 17.13±2.78 8.73±1.02* 16.73±2.53 10.97±1.38*#最长反流时间/min 78.18±4.36 30.13±3.07*# 77.51±5.81 41.49±1.92*Demeester评分/分 140.37±10.15 59.98±2.42*# 135.50±6.55 76.00±1.86*

3.4.5 2组患者治疗前后HAMD评分比较 治疗组与对照组治疗前HAMD评分分别为(25.61±2.22)分、(25.07±1.89)分,治疗后分别为(8.51±1.50)分、(23.49±1.80)分。治疗组治疗后HAMD评分明显低于本组治疗前(P<0.05),也明显低于对照组治疗后(P<0.05)。

4 讨论

RGERD发病因素多样、病程长、病情易反复,且治疗手段单一,易受精神因素影响,其发病机制主要为自身抗反流结构及功能受损、食管清除功能下降,导致胃食管过度接触胃液引起黏膜受损,以烧心、反流为主要临床症状。西医治疗方法主要为优化PPI方案,但疗效欠佳,且长期服用PPI会增加菌群失调、心血管意外等并发症发生的风险[13]。此外,长时间应用常规抑酸药和促动力药治疗RGERD效果较差,患者易产生焦虑、抑郁等情绪,加重RGERD症状,从而形成恶性循环[14]。故在治疗RGERD过程中应重视精神因素的影响,常在抑酸药和促动力药的基础上加入三环类抗抑郁药。

RGERD可归属于中医学“吐酸”“胃痛”“嘈杂”“食管瘅”等范畴,病位在胃、食道,与肝脾胃密切相关。本病病因病机可概括为饮食不节(洁)、情志失调等因素导致肝脾胃功能失调,肝郁痰阻,湿热互结于胃和食道。《古今医统大全》记载:“郁为七情不舒,遂成郁结,既郁之久,变病多端”,情志不舒亦是RGERD的重要病因,症状反复与情绪恶化互为因果,产生了持续的不良影响[14]。治疗时应从肝郁痰阻、湿热互结入手,运用化痰解郁、清热利湿法,调节全身气机升降,使肝气条达而疏泄有序,心气充沛而神志得安,脾气健运而清阳得升,胃气和降而浊阴得消,肺气调和而宣肃有常,肾气充盛而藏纳有节。如此,脏腑各司其职,相互配合,标本兼顾,使反流物得以下行。有别于传统的只注重调节脾胃之气的治法,白海燕教授根据RGERD痰热互结、痰郁阻滞的病机特点,认为治疗重在调整全身气机之升降,自拟蒲苓连夏方应对痰热郁阻型RGERD,取得较好的临床疗效。方中石菖蒲味苦、辛,性温,气味芬芳,以宣气除痰、化湿开胃;郁金苦泄辛散、性寒清热、体轻气窜,走气分以行气解郁,入血分以凉血消瘀,为血中之气药,与石菖蒲配伍,一气一血、一寒一温,相得益彰而无耗血伤津之弊,既能除脾胃湿浊,又可加强行气解郁之功效,共为君药。现代药理研究发现,石菖蒲与郁金合用可起到镇静安神催眠的作用[15]1139。生牡蛎咸寒,软坚散结、固涩制酸,浙贝母苦寒,清热化痰、散结解毒,二药合用加强疗郁结、利痰涎的作用,共为臣药。茯苓甘平,利水渗湿、健脾宁心,其提取物茯苓多糖可提高机体的免疫力、减少胃酸[15]529;柴胡辛苦微寒,疏肝解郁、调达肝气,配伍化痰散痞消积的枳壳以及养阴敛血柔肝的白芍,可发挥抗炎、镇痛、抑制胃酸分泌的作用[15]635;黄连苦寒,清热解毒、燥湿泻火,善清泻中焦湿热;栀子苦寒,泻火凉血、清热利湿;仙鹤草苦涩,收敛解毒补虚;半夏辛温,降逆止呕、燥湿化痰,为疗湿痰之要药,瓜蒌皮甘寒,清热涤痰,炙枇杷叶味苦性寒,降逆止呕,疗胃热呃逆,此三药合用增强化痰降逆的作用。上10味为佐药。川芎辛温,活血行气止痛,为“血中气药”,可行气滞化瘀血,厚朴苦辛,下气除满、燥湿消痰,共为使药。全方共奏疏肝解郁、清热利湿、降逆化痰之功效。

运用Gerd-Q评分及24 h食管阻抗-pH监测量表,可充分了解患者胃酸反流的频率及症状。本研究结果显示,蒲苓连夏方能有效改善RGERD患者胃酸反流等临床症状及中医证候,明显缓解抑郁情绪,且症状改善及疗效均显著优于常规西药治疗。由于本研究观察时间短及检查可操作性弱、样本量小,下一步拟开展多中心、随机、双盲对照研究,并观察中西药联合应用对RGERD患者临床疗效的影响,为进一步优化治疗方案提供理论依据。