国际生产折衷理论的研究评述

江慧 彭程

摘 要:国际生产折衷理论是研究跨国公司对外直接投资的重要理论,邓宁(John H.Dunning)在融合各学者对国际投资理论研究的基础上形成了一个综合的理论体系,它全面分析解释了企业国际投资的决定因素、企业进行投资所采取的形式等方面的内容,是解释跨国公司的形成与其国际直接投资行为产生的理论工具。通过追溯国际生产折衷理论的起源,理清其发展脉络,发现其优势所在,指出其存在的局限性,更深入地将国际生产折衷理论与其他理论结合起来,解释现实生活中的国际商务活动现象,便可最终达到指导跨国公司国际直接投资行为的目的。

关键词:国际生产折衷理论;国际直接投资理论;跨国公司

中图分类号:F830.591 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2021)30-0053-04

20世纪60年代,随着经济全球化的快速发展和跨国公司在全球范围内的迅速扩张,学者们将研究视角聚集到解释跨国公司对外直接投资行为的动机和影响因素上。在眾多关于国际直接投资的理论之中,英国雷丁大学著名学者Dunning提出了“国际生产折衷理论”,理论体系中的核心内容可以概括为“三大优势”,即所有权优势、内部化优势和区位优势。因此,本文从这三种优势出发,对国际生产折衷理论的由来、优势、局限、现阶段的发展、在国际商务活动中的应用以及对我国跨国投资的启示等方面进行探讨。

一、国际生产折衷理论述要

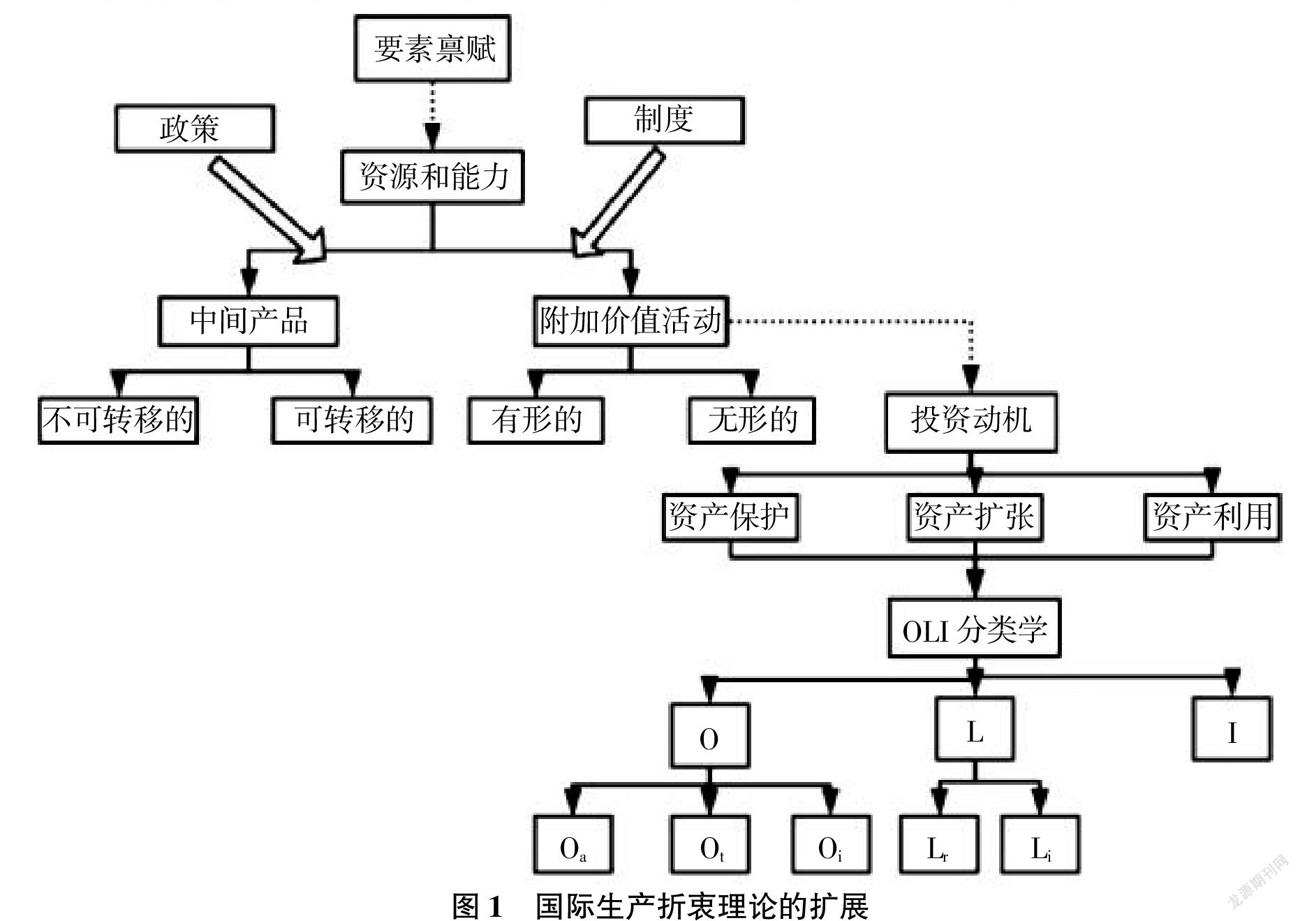

国际生产折衷理论本质上是关于如何恰当地结合企业网络派生能力和与母国交易成本、资源等内部优势,以及利用东道国当地的地理位置、制度等区位优势完成跨国投资的理论。这种分析架构为从不同视角研究国际商务活动的学者进行渐进式对话奠定了共同的基础,使得不同研究渠道之间的交流日益增加,相互关联。邓宁将垄断优势理论、内部化理论和区位理论融合在一起,把跨国公司对外直接投资的因素概括为三种优势,认为企业只有同时具备这三种优势时才会选择跨国投资。

(一)所有权优势

所有权优势是指一国企业独有的无形资产、规模经济等方面的优势。美国学者海默(Hymer,1960)运用垄断优势解释以美国为代表的发达国家企业的对外直接投资行为。此后在金德尔伯格等学者研究的基础上,形成了系统的垄断优势理论。该理论认为,企业的垄断优势来自于产品要素市场的不完全,如企业所独有的技术、资金、管理等方面的优势,这些优势使得企业在对外直接投资中能够获得较大的市场或形成规模经济、降低成本。

(二)内部化优势

内部化理论出现于20世纪70年代末,内部化优势是指拥有所有权特定优势的企业,为了避免外部市场不完善对企业的影响而将企业优势保持在企业内部的能力。内部交易比非股权交易更节省交易成本,尤其是对于那些价值难以确定的技术和知识产品,而且内部化将交易活动的所有环节都纳入企业统一管理,使企业的生产销售和资源配置趋于稳定,使企业的所有权特定优势得以充分发挥。黄绍鹏(2003)提到海默(1934—1974年)是内部化理论的先驱。在1968年发表的《大型跨国公司:对国际商务一体化的若干动机的分析》当中,海默基于科斯的思想,得出了与伯克莱和卡逊类似的结论。

(三)区位优势

区位优势是指某一地区在发展经济方面客观存在的有利条件或地理位置。区位优势是由多种优势共同决定的,同时区位优势并不是静态的,它会随着时间和空间的变化而发展。崔敬(2012)认为,区位论的发展从古典区位论到新古典区位论,已经把对区位因子的观察由微观视角发展到宏观视角,把区位因子与区域的,甚至全国或国际间的各种社会经济因素联系起来,来观察区域的优势、劣势和区位因子作用。

二、国际生产折衷理论的局限

(一)所有权优势的局限

首先,所有权优势主要是解释为什么会产生跨国公司,为什么会发生对外直接投资,而对跨国公司如何形成优势和利用优势并没有给予很好的解释,因此其分析是静态的观点(林季红,2007)。其次,国际生产折衷理论在使用时,暗含的假设是所涉及的优势越明显,企业会越早进行对外直接投资。但是丁淑娟(2013)认为,按照实物期权理论,该结论有待商榷。因为传统的实物期权理论认为,所有权优势越独特,则企业可等待的余地就越大,企业越可能延迟投资;企业的内部化优势往往意味着投资的不可逆程度高,从而企业会延迟投资。从异质期权博弈理论出发,强优势企业与弱优势企业可以竞相对外直接投资;甚至在合适的市场条件下,弱优势企业先投资、强优势企业等待是均衡局面。无论是传统的实物期权理论,还是期权博弈理论,都对国际生产折衷理论构成了一定的挑战。

(二)内部化优势的局限

林季红(2007)认为,Dunning的早期理论中首先关于内部化的解释是狭义性的,即把内部化看作是企业内部使用其已有的所有权要素的一种方式,没有考虑到如何利用已有的所有权优势通过内部市场更好地服务于价值增值活动。其次,该理论忽略了管理者对国际市场中企业行为的影响,把跨国公司当作是一个面对外部环境被动的反应者。最后,林季红(2007)认为,内部化理论和国际生产折衷理论最初都没有解释合作的模式,而后来他们将战略联盟和合资企业也归入内部化的做法则是不恰当的。唐彬、唐小明(2011)认为,OLI范式应该扩展为OLIM范式,将战略联盟形式纳入内部化优势范畴不妥,而是应将企业经营方式的优势作为所有权优势、内部化优势、区位优势外的第四类优势,以形成OLIM范式。

(三)区位优势的局限

国际生产折衷理论应更多地考虑区位和制度因素对跨国公司经营战略的影响。东道国的政治、经济、文化等因素会对跨国公司的经营产生影响(林季红,2007)。

(四)国际生产折衷理论的局限