如诗如画的微观世界遨游者

——记首都医科大学周德山教授

[doi: 10.3969/j.issn.1006-7795.2021.05.034]

[编者按]周德山教授是我国知名组织学与胚胎学学者,从事组织学与胚胎学教学与科研35载,深受全国解剖组胚同仁的拥戴。现任中国解剖学会组胚专业分会主任委员、中国解剖学会副理事长兼秘书长、中国解剖学会组织工作委员会主任、北京解剖学会理事长,《解剖学杂志》和《中国组织化学与细胞化学杂志》副主编,《解剖学报》和《首都医科大学学报》编委等,在本领域享有较高的地位。周德山教授主要应用现代形态学研究技术方法,特别是电子显微镜技术和激光共聚焦显微镜技术,研究胃肠道微细结构与相关疾病,取得一些有意义的结果,得到同行们的高度认可。周德山教授治学严谨,为人谦虚、宽厚,讲课风趣幽默,深受同学们的爱戴,2015年被学生们评选为“我最喜爱的老师”。

1 恢复高考,开启了实现梦想之窗

周德山教授,辽宁铁岭市人,1958年生于昌图县的乡村。现任首都医科大学基础医学院人体解剖与组织胚胎学系教授,博士生导师。周德山教授家几代为农,祖父母早年从烟台漂洋过海到了辽北地区。周德山教授1976年初高中毕业响应国家召唤回乡务农,在广阔天地接受锤炼。1977年夏国家决定恢复高考,周德山与全国570万青年一起,参加了那次举世瞩目的高考。那年的高考录取率约为5%,周德山榜上题名。在填写报考志愿时,父母和亲戚都说学医好,利人利己,就这样1978年初春,周德山带着对未来的无限憧憬和忐忑,走进了沈阳中国医科大学这所具有光荣传统的高等学府,开启了医学生的大学生活。医学院校的学生生活虽并不丰富多彩,但五年医学课程的学习,各科老师的言传身教,使周德山确立了从事老师职业生涯的信念。

1982年12月,周德山顺利地完成了五年的校园学习,在即将毕业之际,神经外科的老师希望他能成为外科医生,救命救人,他本人也非常想成为一代名医直接为患者解除病痛,但几年的校园生活让他对基础医学的教学和科研产生了浓厚兴趣,为此,周德山当年考取了第三军医大学的研究生。

1983年春,从大东北来到大西南——山城重庆,走进第三军医大学这个军营,实现了穿上绿军装的儿时梦想。周德山的研究生专业是人体解剖与组织胚胎学,师从我国著名解剖组胚学家,特级教授蔡文琴博士,利用当时较先进的免疫组织化学技术和组织学方法,开展胆道系统神经支配的微观形态学研究,1985年12月毕业并获得硕士学位。多年的校园学习生活,使周德山对老师的职业无比敬佩与向往,硕士毕业后选择了留在第三军医大学组胚教研室任教,真正成了医学院校基础课的老师!1988年初赴日,在爱媛大学医学部获得医学博士学位后,并在早稻田大学生物学部和筑波产业技术综合研究所生命科学研究中心等从事基础研究多年。千禧之年回到读研究生的母校第三军医大学,任教授、博士生导师、组胚教研室主任,2008年人才引进到首都医科大学基础医学院,历任组胚教研室主任和人体解剖与组胚学系主任、教授、博士生导师等职;2017年至今任北京解剖学会理事长,2018年起任中国解剖学会组胚专业分会主任委员,中国解剖学会副理事长兼秘书长,中国解剖学会组织工作委员会主任。担任《解剖学杂志》和《中国组织化学与细胞化学杂志》副主编,《解剖学报》和《首都医科大学学报》编委以及人民卫生出版社教育部医学院校研究生规划教材评审委员会专家等。

2 辛勤耕耘,遨游于诗画般的微观世界

周德山教授留学期间的主要研究方向是胃肠道微细结构与相关疾病,利用扫描电子显微镜和透射电子显微镜以及激光共聚焦显微镜等形态学研究手段,围绕胃肠自主节律运动起搏细胞(Cajal 间质细胞)和肠神经系统开展系列研究[1-3],明确了Cajal 间质细胞是一类多突起细胞,突起间以及与平滑肌细胞间存在由connexin43蛋白组成的大量缝隙连接,胞质内富含线粒体和糖原颗粒,具有与心脏传导系统相似的结构特征,为深入理解胃肠自主节律性运动的产生机制和传导方式提供了有力依据(图1)。回国后,周教授对Cajal 间质细胞的研究也深入到基因和分子水平,利用c-KIT功能缺失小鼠结合分子生物学手段,证明c-KIT及其下游信号分子在Cajal 间质细胞的发育分化以及损伤再生等细胞生物学事件中发挥重要作用,为胃肠运动功能障碍性疾病的临床治疗提供了新的思路和实验依据。

图1 C-KIT免疫组织化学染色显示胃肠Cajal间质细胞网

调入首都医科大学基础医学院后,负责人体解剖与组织胚胎学学科建设的同时,积极组建研究团队,并将研究重心移至结直肠肿瘤的生物学特性上,利用c-KIT功能缺失小鼠和结直肠肿瘤动物模型以及临床样本,证明c-KIT信号活性升高具有促进结直肠黏液性腺癌发生发展的作用,阻断SCF/KIT及其下游信号转导分子能够抑制结直肠癌的侵袭与转移,为该肿瘤的临床靶向治疗提供了有力证据[4]。在上述研究中,周德山教授团队发现结直肠肿瘤的发生与消化管结构和功能退化密切相关,随年龄增加,维持肠道菌群稳态的肠上皮表面黏液中的成熟黏蛋白明显减少,并发现老化的肠上皮细胞内ROS等氧化应激产物堆积可导致miR-124/miR-1显著增多,二者能同时靶向沉默糖基化修饰的限速酶(T合酶)表达,致使肠上皮杯状细胞合成的黏蛋白O-型糖基化修饰障碍和黏液屏障功能受损、菌群易位,揭示了老化过程中肠道细菌失调和慢性炎性疾病发生的可能机制。第7次人口普查报告显示,中国60岁以上人口超过2.6亿,已提前步入了老龄化社会,成为严峻的公共卫生问题。伴随年龄增加,机体组织器官的结构和功能呈现一系列的退行性改变,消化系统极易发生结直肠炎症和肿瘤,严重危害老年人群的健康和生命。周教授团队的研究结果为理解老年人群易罹患肠炎性病变和肿瘤提供了新的研究视角和理论依据。多年来,周教授先后主持军队杰出青年基金、国家自然科学基金面上项目(10项)、北京市自然科学基金面上项目、北京市教委重点项目、北京市创新团队等科研项目;以第一作者/责任作者在CellTissueRes、MolCancerRes以及AgingCell等SCI杂志发表论文50余篇,有关研究结果被世界权威教科书Gray’sAnatomy第38版引用。2021年被推选为中国科学技术协会第十次全国代表大会代表和委员。

3 初心始记,育得满园桃李芬芳

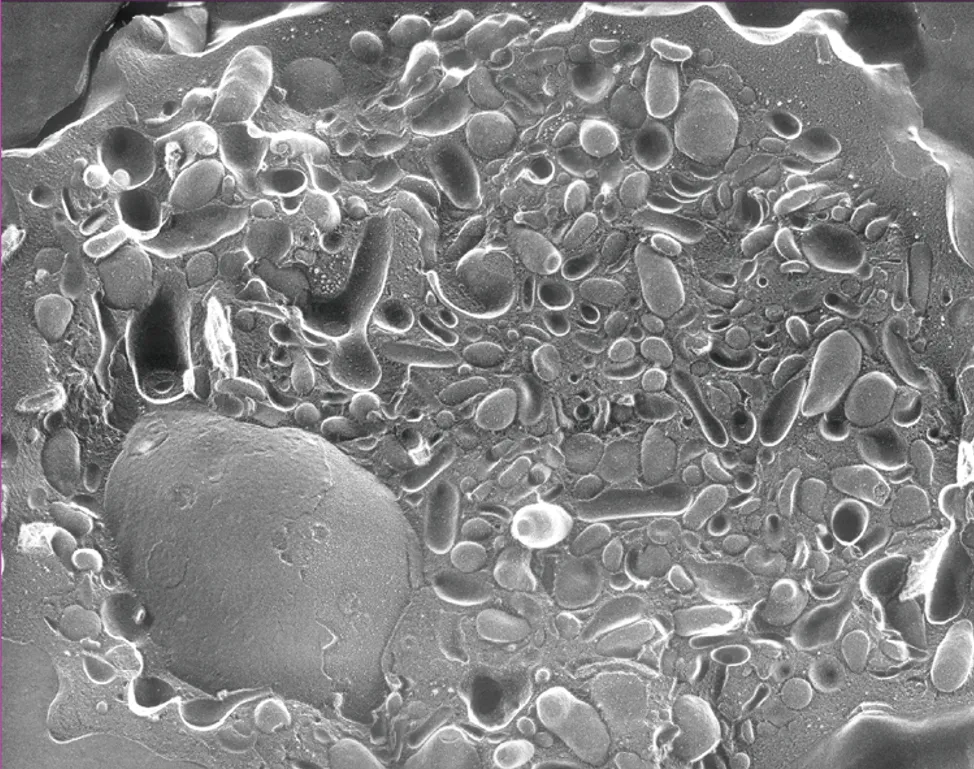

周德山教授对待教学工作极其认真,每次课前备课都阅读不同的教材,查阅相关科研进展,结合临床疾病,通过趣味的比喻、形态比较等方法讲授难点,启发学生创造性地理解组织结构和功能,在理解的基础上“死记硬背”,融会贯通,学以致用,“授人以渔”。给研究生开设的《现代形态学研究技术与方法》课,从研究课题的设计、实验方法的选择到结果解析,并结合自己的经验传道授业解惑。深入浅出、风趣幽默的讲课风格,深受学生的爱戴,2015年被首医学生评选为“我最喜爱的老师”。周教授治学严谨,非常注重年轻教师的培养,团队成员先后有4位老师晋升副教授,其中,杨姝老师在全国基础医学授课基本功比赛获得第一名佳绩。在研究生培养上,周教授为人谦虚、宽厚,常鼓励研究生勇于探索,积极提出问题,引导学生寻找解决问题的方法;并常结合自己求学经历和科研体会,帮助研究生成长;在实验上,常常亲自动手示范操作,制作的铺片和超薄切片技艺精湛,拍摄的电子显微镜照片获得菲利普电镜图片优秀奖(图2)。在生活上也是亦师亦友,深受研究生的尊重。培养的研究生毕业后活跃在全国医学院校相关领域,有的成为教授/副教授、博士/硕士研究生导师,中组部“长青”以及企业骨干等。从教35年来,副主编高等教育出版社和北京大学医学出版社的“十一五至十三五”本科生国家级规划教材《组织学与胚胎学》2部;主编人卫出版社“十三五”国家级研究生规划教材《组织化学与细胞化学技术》第3版[5]。主编清华大学出版社《医学组织学图谱与实习指导(中英对照)》,副主编英文版《组织学与胚胎学》2版留学生教材等,参编教材和专著多部,2018年获首都医科大学优秀教育教学奖。

图2 TEM观察白细胞内部微细结构

4 乐观向善,兢于奉献

周德山教授也是一位具有国际视野的学者。从日本回国后主动担起“中日组织化学与细胞化学”学术交流的重任。该平台是学界前辈朴英杰教授和艾民康教授1989年所搭建,每两年分别在日本或中国召开一次会议,为中国和日本两国解剖组胚同仁们的学术交流提供了珍贵契机。周教授4次带领国内同行赴日本参会;倍受中日同行的关注与认可,参加人数逐次增多,2019年国内同仁80余人赴日,参加了神

户和德岛的交流与学习;增进了国内组胚界与日本同行的友好往来。同年,作为中国解剖学会秘书长与韩国解剖学会秘书长筹划共同举办双边解剖组胚学术交流事宜,2021年10月将进行首次线上交流活动。多边的学术交流活动,拓展了中国解剖组胚界同仁的视野,扩大了我国的国际影响力。

2018年中国解剖学会第十六届理事会学会换届,周德山教授被选为副理事长兼秘书长。中国解剖学会是解剖组胚人的社团组织,规模大、学术氛围活跃,每年组织国内的学术交流活动,得到大家的广泛认可。周德山教授既要做好自己本职的教学与科研工作,作为秘书长又要负责学会的事务管理与协调,服务会员,整日奔忙。周教授不仅是一位优秀的老师,也是非常称职的秘书长。“不忘初心,与善良者同行”亦是周德山教授遵循的一种生活态度!