角化棘皮瘤恶变为鳞状细胞癌1例

李业贤,郭姝婧,王斌,张国强

(河北医科大学第一医院,河北 石家庄 050031)

1 临床资料

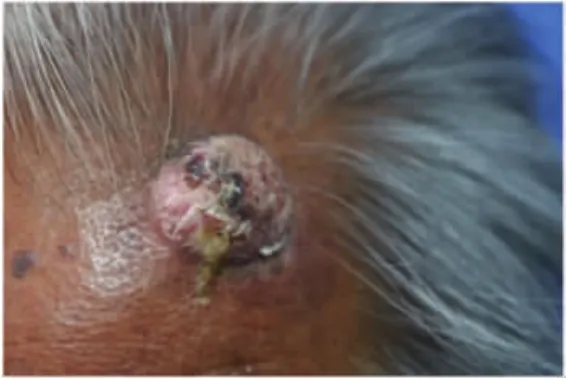

患者男,86岁,左侧额部肿物3个月,于2020年4月来我院就诊。3个月前无明显诱因于左侧额部出现1个黄豆大肿物,无明显自觉症状,未予治疗,后逐渐增大,表面出现破溃,无疼痛、瘙痒、发热、咳嗽等症状。既往体健,家族史无特殊。体格检查其他部位未见明显异常。实验室检查:血尿便常规及肝肾功能无明显异常。皮肤科情况:左侧额部可见1个3.0 cm×3.0 cm半球形淡红色肿物,质韧,界限清楚,表面粗糙,附有白色皮屑及红褐色结痂,破溃处有黄色脓液,见图1。组织病理学检查见瘤体中央为漩涡状角化物聚集,两侧表皮唇样包绕;表皮棘层明显增生肥厚,并向真皮内浸润生长,肿瘤细胞排列紊乱,异型明显,可见核分裂相及角化不良细胞,真皮内可见少许鳞状细胞团块,周围大量炎性细胞浸润,见图2。诊断角化棘皮瘤(Keratoacanthoma,KA)恶变为鳞状细胞癌(SCC)。给予手术扩大切除,随访观察中。

图1 KA恶变患者临床照片

图2 KA恶变患者组织病理图

2 讨论

KA是一种临床上少见的良性肿瘤,多见于中老年男性,好发于面部、颈部等曝光部位。本病起源于毛囊,但病因尚未明确,目前已知可能与紫外线照射、浅肤色、易感基因、焦油及其他化合物长期诱导等有关[1]。KA主要包括单发型(Solitary keratoacanthoma)、边缘离心型(Keratoacanthoma centrifugum marginatum)、甲下型(Subungual keratoacanthoma)、巨大型(Giant keratoacanthoma)、多发型(Multiple keratoacanthoma,包括Ferguson-Smith和Grzybowski型)和Witten-Zak型等[2],以单发型最为常见。单发型KA常以淡红色丘疹起病,之后迅速增大,生长为灰白色或淡红色半球形结节,质硬,界限清楚,表面粗糙,中央有“火山口样”凹陷及白色或褐色角化栓[3]。KA的皮肤镜主要表现为中央的火山口,外周的象牙白区域和外周血管,以及最外层的白晕[4]。KA在组织病理学上呈生长期(早期)、稳定期(发育良好)和消退期(晚期)3期进化模式,早期主要表现为漏斗状分化的棘层鳞状上皮内陷;稳定期主要为巨大角质形成细胞向内向外增生,胞质呈嗜酸性毛玻璃样,瘤体中央为漩涡状角质核,两侧有表皮细胞包绕,呈火山口样,基底部不超过汗腺水平,有多种炎性细胞浸润;晚期表现为角质核丧失、鳞状上皮变薄、皮损周围淋巴细胞浸润和纤维化增加[5]。KA需与SCC相鉴别。SCC同样多见于老年人,好发于光暴露部位,与KA的皮肤镜特点也相似,目前鉴别二者主要依靠组织病理学。SCC的组织病理学主要表现为轮廓不对称、棘层松解、溃疡形成、肿瘤细胞向下浸润生长侵入真皮层、鳞状细胞可见异型性增生和病理核分裂象、癌巢中央可见角化珠等[6]。部分KA与SCC在临床表现和组织病理学上难以区分,有研究认为KA属于SCC的一个亚型[7]。然而有研究发现KA的甲基化、染色体畸变和新生血管形成模式与SCC不同[5]。研究发现增殖细胞核抗原(PCNA)在KA和SCC细胞中分布部位不同,前者主要位于基底及基底上层,后者主要位于肿瘤细胞团中,说明二者的增殖方式和增殖活性不同,是2种不同的肿瘤[8]。近来有研究发现免疫组织化学、细胞遗传学以及CD123阳性浆细胞样树突状细胞等可以作为区分KA与SCC的标记物,但其针对性仍待进一步评估[5]。

大多数KA在数周内迅速生长并在3~4个月内自发消退[8],少数可发展为SCC。本例患者临床诊断为KA,但组织病理学检查后发现已恶变为SCC。单发型KA为防止恶变治疗首选手术切除,发生恶变时应采取手术扩大切除术。本例术后随访中。