那时的日子

□ 张 暄

蜂蜜水

姑姑嫁到了城里,但并不影响她继续做一个穷人。小时候,我们所有小孩子都想当然地认为城里人比农村人富,甚至许多大人也这么认为。这是因为他们总能带来一些我们没见过的东西,比如姑姑回家省亲,给奶奶带回来一瓶蜂蜜。有一次,她给奶奶冲蜂蜜水的时候,我恰巧也在。奶奶让她也给我冲一碗。姑姑把蜂蜜水冲好,并没有立即端给我喝,而是先问了一个问题:“你妈妈背后说过奶奶的坏话没?”这个问题很好回答,我说:“没。”她又问了另一个问题:“如果有一天你妈妈和奶奶吵架,你帮谁?”这个问题的难度不亚于后来的“你妈和你媳妇儿掉河里先救谁”这一跨世纪难题。我知道,如果我说“帮妈妈”,注定蜂蜜水喝不上了,只好说“帮奶奶”。蜂蜜水终于喝上了,但喝得很愧疚——过程中愧疚,事后想起来更愧疚。后来,我但凡做了没骨气的事,反省自己的时候,总会意识到蜂蜜水是这种情绪的开端。

鸡 蛋

小时候,很长一段时间(具体多长时间也说不清),我每天要喝一颗生鸡蛋。可能由于这个原因,我后来面相还算滋润。大致情形是,我家鸡窝里那只母鸡“咯咯咯”一叫,我就知道它下蛋了。我会迅速把手伸进鸡窝里,摸出那颗余热犹在的鸡蛋,把鸡蛋随便在什么上面一磕,小心翼翼地剥去一小片蛋壳,抠出一个大小合适的洞来,仰起脖子,把蛋液倒进喉咙里。在那个物质金贵的年代,父母似乎也不以为意,我迄今仍记得他们满含笑意看我吞食鸡蛋的样子。这中间应该换过好几只母鸡,因为一只母鸡的寿命不会长过我吞食生鸡蛋的整个时间长度,何况那时黄鼠狼经常光顾。我清楚地记得,有一只母鸡被黄鼠狼咬死后,母亲看着可惜,她居然把鸡褪了毛,用菜刀开膛破肚收拾干净后,给我炖鸡肉吃。这件事情曾一度在小范围内被小朋友们传为笑谈,搞得我很没有面子。他们笑话我的原因是一只被黄鼠狼吸过血的母鸡应该被扔掉而不是吃掉的。另外一只留在我记忆中的母鸡是,一次,一位我叫姑姑的远房亲戚来我家,告诉我母亲他儿子要办婚事,依据风俗,婚礼上要宰杀一只母鸡。她相中了我家羽毛油光闪亮的那只,便和母亲讨要。母亲虽然万般不舍,但碍于面子,却是不能不答应的。好在婚礼还早,她说过段时间来抱。等她走了后,母亲思虑再三,决定还是不能白白好过了那家亲戚,于是,等有一天收鸡的小贩来村里时,她把那只母鸡卖掉了。等那个亲戚再来,她说真不巧,鸡前几日被黄鼠狼咬死了,好可惜。她们一起惋惜,并咒骂了那只子虚乌有的黄鼠狼半天。在重新续上一只新母鸡并等待它一天天长大的那些日子里,我自然是没有生鸡蛋喝的。我现在想到的是,那个亲戚怎么能提出那么过分的要求,而她后来面对我母亲的回答时,是不是也不相信那么巧就被黄鼠狼咬死了。

红薯干

煮熟的红薯用线穿起来,吊在炉火上方,慢慢让它失去水分,就成了红薯干。红薯干是小孩子最好的零食,好吃是一方面,关键是够硬,一小块能嚼好半天。一次,我和广中玩,我衣兜里装了红薯干,一边玩,一边吃。广中和我要一块儿,我没给他。没给他也不影响我继续吃,并继续和他一起玩儿。我没给他,并不是不想给他,只是没把他的讨要当成一回事。那会儿,谁手里有吃的东西,总会引得别人来要,大家都很饿,都很馋,要的人多了,也就不当回事了。就像我也经常和别人要东西吃,他们也未必给——给不给全看当时的心情和感觉。一块红薯干,吃到最后只剩一小块没多少味道的小尾巴,一般人通常会把它给扔掉。吃食金贵,但这个小尾巴并不金贵。我在扔这块小尾巴的时候,因为是抛起来扔的,不小心就扔到了广中的手里,他误以为是我给他的,迅速就把这可怜巴巴的一小块送进了嘴里。我一下子心痛并惭愧起来,赶紧从兜里掏出好几块递给他。

干馍馍

还有一种比红薯干更硬的食物,就是风干的馍馍(是风干,不是烤干——烤干的馍馍酥、脆、香,但不耐吃)。红薯干甜,干馍馍香。红薯干解馋,干馍馍解饥。每啃一口,不过是留下几道齿痕而已。一块干馍馍,可以啃整整半个上午。一次在教室,有个同学拿了个干馍馍,我们和他讨要。他很慷慨,拿馍在墙上磕,把馍磕成几块儿,然后抛给我们几个要好的。我站得远,给我时,我没接住,馍砸在了我额头上,砸出一个小的血窟窿。整个馍可以算作钝器,但这种磕碎的,因为形状不规整,很可能就成了锐器。

丸子汤(一)

我们村第一次唱戏,舞台在大队院,晚上是第一场。当天下午,应声而来的小吃摊就摆满了大队院。我妈给了我五毛钱,说是这几天唱戏的零花钱。肉丸子太好吃了,我伏不住馋虫,一会儿吃一碗,一会儿吃一碗,舞台上的幕布还没挂好,已经花掉了四毛钱。剩下的一毛钱,我忍了几忍,没胆量再花出去了。第二天上午,我和明明在村口玩,父亲从工厂回来了。他看见我们,就问明明:“咱村唱戏,你爸给了你多少零花钱?”明明回答:“一块。”父亲“啪”地从身上掏出一块钱递给我。我拿着那一块钱,激动得目瞪口呆,半天说不出话来。后来,我每每描述这件事情的时候,总会说父亲“啪”地从身上掏出一块钱塞给我。事实上,无论是一块钱,还是父亲掏钱的动作,都不会发出“啪”的声音,但我觉得只有这个词语能描述当时的景象。

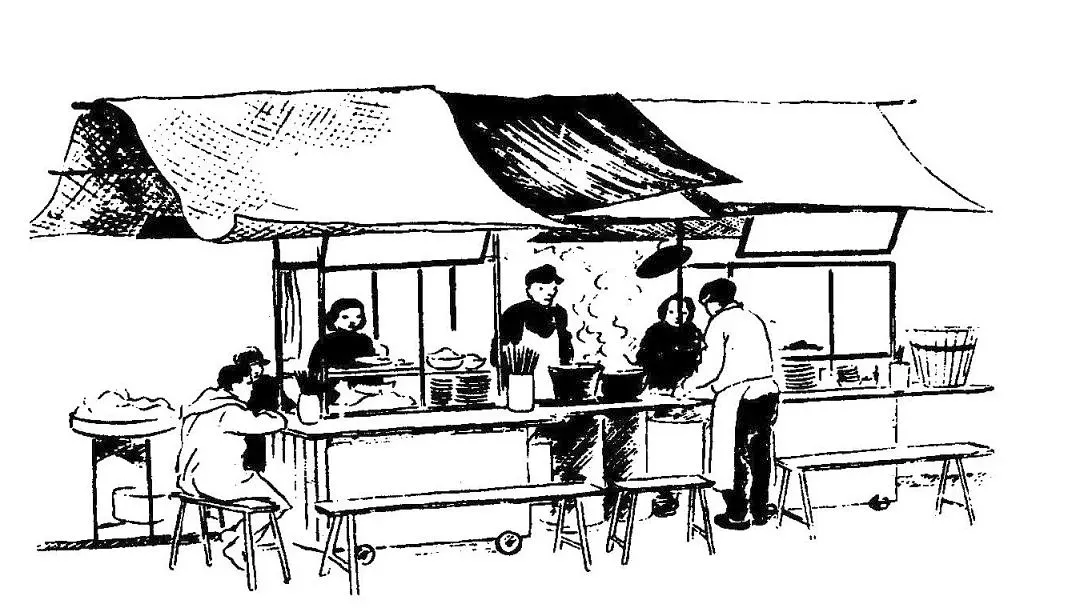

丸子汤(二)

我初中住校,每周父亲会给我五毛零花钱。晚自习过后,我们会三五成群地涌到离学校不远的镇中心广场,大多数情况只是出去消遣一下,也偶尔会吃一两毛钱的零食。广场边一溜吃食小摊,卖丸子的就有好几家。那时丸子的价格仍旧是一分钱一个,有钱的吃两毛钱的,没钱的吃一毛钱的。五分钱他们也卖。那个时点,正是摊贩准备收摊的时间,应该是有位同学偶尔遇到这种情况:他要吃一毛钱的丸子,而那家摊贩锅里所剩丸子已经不多,也许看我们小孩子可怜,就说“剩余的一毛钱你包圆儿吧。”这就给我们创造了一个吃丸子的新方式——每天晚自习过后,我们一堆人会结伙到那边,关键是保证其中有一个人身上有一毛钱,然后每人瞄住一个摊贩,开始数他们锅里剩余的丸子。等哪家丸子剩余数不多时(当然肯定得超过十个),那个持一毛钱的家伙就会过去说:“一毛钱把你的摊包了吧!”他们反正准备收摊,也会认可我们这种讨价方式。于是,付钱的吃丸子,不付钱的喝丸子汤。整整一锅汤,我们会喝个精光,那个香啊!有一次,我们一堆人中加入一个“半吊子”,他第一次参与这种活动,不大掌握要领。过去后,他直杵杵地对自己相中的那家摊贩说:“一毛钱把你的摊包了吧!”人家锅里还有大半锅丸子呢!结果他得到的回答是:“爬你XX 的!”这个事情好一阵被我们传为笑谈。

酸梅粉

我刚上初中的时候,父亲所在工厂的商店里售卖一种叫酸梅粉的小零食。白色粉末,装在一个火柴盒大小的透明塑料袋子里,附带一把挖耳勺大小的塑料勺子,一毛钱一袋,酸酸的,甜甜的,很好吃。因为勺子小,能够吃好久,而且关键是,一毛钱恰巧是我们能够承受的不需太犹豫是否购买的价格。在工厂大院里跑来跑去和小朋友们玩耍的时候,总有几个小孩子手中捧着酸梅粉。记得有一天工厂里唱戏,大院里坐满了大人,父亲也在其中。我捧着酸梅粉从父亲身边跑过去的时候,突然心血来潮,想让父亲尝尝酸梅粉的味道,就扭转身舀了一勺往父亲嘴里送。父亲先是瞪大了眼睛,稍微停滞了一下,然后满面欣喜地把那一丁点白色粉末舔了进去。我问好吃吗,父亲说好吃。我又要给他挖一勺,他摆手拒绝,我便蹦蹦跳跳追赶别的小朋友去了。后来我有了孩子,当孩子偶尔把零食分我零星或塞到我口中的时候,我总是想起我喂父亲酸梅粉那个场景。也许这个事情父亲压根就不以为意,或者早已湮没于记忆之中,但我仍很高兴自己做过那么一件事——我代父亲体味到的那种酸酸甜甜的滋味,远超过酸梅粉本身的味道。

刀削面(一)

我大姨、大姨父是双职工,居住在另一个城市。双职工在当年是个了不起的词语,事关富裕、优裕之类的,起码,吃穿不愁。父亲带我去大姨家走亲戚,那是我第一次坐火车。火车上有卖午餐的,大米盒饭,盒子是透明的,一块钱一份。父亲说,火车上的饭又贵又不好吃。父亲的话我只相信一半——只是贵,未必不好吃,或者说,看上去简直很好吃。在大姨家的那天晚上,吃的是刀削面。大姨父很神奇,他削面,不用那种我后来才见识过的专用刀子,而是直接用菜刀。这样削成的削面,虽然不及饭店的细,但比饭店的劲道。那是我第一次吃刀削面,肉卤、肉丁密密麻麻的,太好吃了。我就不住地吃,吃到面都快溢到嗓子眼为止。我心满意足,不住地拍着滚圆的肚子说,撑死了,撑死了。大姨父问父亲:“你就没给孩子做过刀削面?”父亲赧颜,说不会。等大姨、大姨父收拾走碗筷进了厨房,父亲黑了脸低声训斥我:“不嫌丢人,吃撑了不悄咪咪的,还炫耀!”不是嗔怪,是货真价实的训斥,不在乎声音有多低。后来我才意识到,父亲训斥我,不单是我的教养问题,更重要的,是我的下作吃相暴露了我家的贫穷,让父亲这个大男人在他一直就不服气且暗暗比拼的连襟面前丢了面子。我后悔死了。

刀削面(二)

还说刀削面。我中考的最后一天中午,父亲决定犒劳我,带我去工厂后面的小饭店吃刀削面。肉卤,每人一碗,一碗一块钱。也谈不上有多好吃,只不过是饭店的饭罢了。碗很小,我根本没吃饱,我相信父亲也没吃饱。他大概也知道我没吃饱,但他没有要第二碗。现在想来,也许一顿饭一个人花两块钱,超出了他的承受范围。当时,我心中有弱弱的期望,期望父亲会问我吃饱没有,但父亲没有问,我也没说出口。从小就这样,我很少有勇气向父亲提要求,包括并不非分的要求。我只接受他赐予我的东西。

羊肉串

高中之前,我没见过羊肉串,更没吃过羊肉串。班里那些城里的同学,总有人会提起羊肉串,说如何如何好吃。一次回家,在路边等公交车,看到一个中年男人支了个那种最简易的烧烤架在卖羊肉串,这才第一次见识了羊肉串是什么样子。瘦巴巴的几粒肉穿在一根铁丝上,电视里非洲难民站成一排的模样。因为架子里木炭怎么也燎不旺,扇起来的炭灰把正在烤着的肉串搞得脏乎乎的。我怯怯地问羊肉串怎么卖,他说两毛钱一串。因为看上去那么瘦,我无师自通地认为,羊肉串大概不是能够只买一串的。经过初中多年实践训练,讨价已成为我买任何东西的习惯,于是我问他,五毛钱三串卖不卖。他答应了,开始比刚才更卖力地扇火。事实上,肉串入口后,也没觉得怎么好吃,所以吃得潦草,心想盛名之下不过尔尔,这么脏的东西到底有个啥吃头,也没吃出大人提起羊肉时惯常会提到的膻味。这个事情就这么过去了。过了一段时间,班里一位同学炫耀他前一晚吃了羊肉串,说“可是吃爽了”。他的话也勾起了我炫耀的欲望,我便说某天某天我也“吃爽了”。他问:“吃了几串?”我说:“三串。”(那一刻,我庆幸自己临机决断的聪明,没有像最初念头飘过时的那样,只买一串尝尝)他鄙夷道:“三串能吃爽?”——不是一般的鄙夷,是很鄙夷。又过了很多年,我上了大学又参加了工作,一位朋友请我正经八百地吃烧烤,我才知道羊肉串是三五十串点、一二十串吃的(顺带知道了地道的羊肉串可以很胖),这才理解了那位同学的鄙夷。

擀面皮

高三时,学校门口来了个卖擀面皮的,五毛钱一碗。第一次吃擀面皮,还以为里面的面筋是海绵块。只吃了一次就爱上了,后来时不时会去吃,拿它代替午饭或晚饭。临近高考,食欲恹恹,时值盛夏,这种凉面最合胃口。有一次,我正在吃擀面皮,吃了一半时,过来班里两位女同学,也坐下来吃。我一下子就慌了,因为我知道,我兜里只有五毛钱。到高三那一年,我们兜里的钱比以往都丰裕,而且随着年岁渐长,一起吃饭抢着付账也成了常事,反正是我请你,你请我,谁也吃不了大亏。我知道,即使我放慢速度吃,也会先于她们吃完,而此后,我小气的形象肯定在她俩心里坐实了。我面部发热,浑身冒汗,匆匆把碗里剩余的那几口扒拉到嘴里,从兜里掏出那五毛钱扔给老板,连话都不敢朝两位女同学说一句,赶紧仓皇逃离。后来的很长一段时间,我身上的钱不足够多,都不敢一个人去外面吃饭。

饺 子

我父亲当年在外地工作时,工厂里有一个朋友叫张建中。他们关系非常好,但有一天,张建中要与父亲断交。断交的原因是:他觉得父亲太优秀了,他配不上做父亲的朋友。在他眼里,父亲优秀的证据之一是:父亲出身雇农,而他的出身是中农。当然,还有别的证据,不一一道来。张建中处了一个对象,叫李云萍,出身更不好,是“黑五类”。于是,像父亲出身一样好的一干人劝说张建中,让他和李云萍把关系给断了。当然,张建中还是和李云萍结了婚,而且后来两个人都调回了省城。时间飞逝了近二十年,那一年,我高考失利。父亲突然想起李云萍的那个“黑五类”父亲,是某大学的一个领导,他就想,看能不能找找张建中两口子,帮我说说上大学的事。这样,我们上了省城。结果是,李云萍说自己的父亲已经退居二线,帮不了这个忙,我们只好悻悻折回。这些都是背景,接下来说饺子。上火车前,我们需要吃晚饭,就在站前一家小饭店吃。进了饭店,里面三张桌子,一张桌子已经有人,桌上有菜、有酒,两个人慢悠悠地吃菜、喝酒,根本不像准备上火车的样子。我们挑了另外一张桌子坐下,老板过来招呼我们,拿来了菜单。父亲说不点菜,吃点主食就行,问有什么主食。老板没回答有什么主食,而是问就不点个菜吗?那两个喝酒的人都把脑袋转向我们这边。在老板和食客三个人目光的夹视下,父亲的面容显出些许不自在。我看到了父亲的不自在,莫名地也羞愧起来。突然,父亲看到柜台上摆着几盆凉菜,便替自己解围似的说:“来盘花生米吧。”老板过去盛了一盘花生米过来,说:“就这?”父亲没理他,又问有什么主食。老板看到从我们身上已经榨不出什么来,就面无表情地说:“饺子、刀削面。”父亲说:“来一斤饺子吧。”老板又问:“啤酒要不?”我替父亲回答:“不要!”在等饺子期间,我和父亲一粒一粒地吃花生米。我突然觉得,父亲连这盘花生米都不该点。那一刻,我无比憧憬自己以后能出息,能有钱,能点得起菜,可转而一想,连个大学都上不了,能有什么出息?!我只好继续默默埋头吃花生米。饺子上来了,倒是大大一盘,但破了好几个,饺子皮看上去也软塌塌的。我们就了醋一个一个吃。吃的过程中,我发现饺子中间有一根粗粗的削面。父亲说,看来他们饺子削面用一个锅煮。我犹豫要不要吃掉那根削面,我想父亲也犹豫了。最后,我们都没吃,让那根削面横在那个空旷的盘子里。直至现在,我始终能够想起那根削面最后孤独的模样。