明代中后期江南文人书斋陈设艺术风尚研究

章顺凯

(上海大学上海美术学院,上海 200444)

书斋陈设主要包括家具、典籍、文房用品、古董文玩、琴棋书画、花器茶具以及周围环境等。明代中后期,以苏州府、松江府为中心的江南地区,书斋陈设已然成为一种风尚,不惟文人有此雅好,连普通百姓也受其熏染。作为一种特殊的文化现象,其与当时江南地区独特的经济、社会、生活,尤其人文与艺术等环境紧密相关。它不仅揭示了当时江南文人普遍热衷于远离政治、退隐书斋的自由式艺术化生活态度,而且突显了江南文化中特色鲜明的中国传统设计智慧与审美趣味。随着朝代的更迭与时代的变迁,江南地区现存明代中后期建筑中的书斋已基本失去其原有的陈设面貌,对于研究当时的书斋陈设艺术存在一定局限性。鉴于此,文章基于明代中后期江南地区独特的时空环境,参照相关文献,结合明代绘画,对照现存实物,围绕盛行于明代中后期的江南文人书斋陈设艺术风尚进一步展开深入的学术研究,以期从多个层面进一步发现其丰富的文化内涵,充分体会其独特的江南文人气质,领会其对当代设计与生活的重要启示意义。

一、明代中后期江南文人书斋陈设艺术风尚兴起的主要根源

明代中后期,江南地区商业繁荣、经济发达、文风淳厚、艺术活动频繁。江南文人之所以能够引领当时的书斋陈设艺术,并演变为一场艺术风尚,实乃多方面深层根源所决定。通过综合研究相关史料,认为其根源主要有四个方面。

(一)江南地区的全国文化与艺术中心地位

江南自古灵山秀水,苏杭被比作“人间天堂”。“大抵山泽英灵之所萃,其寓于物也,必有瑰奇雄杰之观,其毓于人也,必有高明俊秀之才,为时而生者。”[1](P39)这是乾隆时期《苏州府志》对江南自古人杰地灵、名家辈出的生动描述。江南优越的自然地理环境和人文环境吸引了历代文人雅士与艺术大家,并孕育出淳厚的文风与丰厚的艺术底蕴。早在宋代,范仲淹就在苏州兴办府学,首开东南兴学之风。至明代中后期,江南已成为全国的文化中心。首先,社学林立,由松江、苏州、常州、应天、扬州、徽州等地组成的南直隶,有包括东林书院在内的119所书院。苏州作为全国的刻书中心,其藏书与印刷出版活动为全国之最;其次,科举考试中的表现为当时全国之最,据范金民《明清江南进士数量、地域分布及其特色分析》统计,明朝历代总计89名状元之中,江南八府以21人的数量占了近四分之一;[2]再次,文人大家辈出,如:心学集大成者王守仁,散文家归有光,文学家、史学家王世贞,文学家、思想家、戏曲家冯梦龙等。据谭正璧《中国文学家大辞典》所载,明代有籍可考的1340位文学家中,仅苏州府就占有195人,比当时整个中国北方的文学家还多。在艺术发展方面,江南文人画家及艺术流派奠定了江南的全国艺术中心地位,如以戴进为代表的“浙派”,以吴伟为代表的“江夏派”,以沈周、文徵明、唐寅及仇英为代表的吴门画派,以徐渭为代表的“青藤画派”,以董其昌为代表的松江派等;此外,当时苏州地区的古典园林艺术,也是全国其它地区的典范。

当时江南成为全国最大的文化与艺术活动中心。作为彼时江南文人从事文化与艺术活动的最主要室内环境空间——“书斋”,于是拥有了全国最旺盛的市场需求,积累了最充分的发展条件,表现出最强的发展势头。在江南文人的引领之下,围绕“书斋”而衍生出的“书斋陈设”随之上升为一门单独的艺术类型,从而为“书斋陈设艺术”进一步发展为文化领域的艺术风尚奠定了先决条件。

(二)江南文人人生价值取向的转变

书斋陈设艺术之所以在明代中后期的江南地区演变为一场艺术风尚,与书斋文化主体——“文人”的人生价值取向转变有着密切关系。一方面,明代中后期的江南地区教育发达,但科举考试竞争异常激烈,仕途异常艰难,所以文徵明写道:“迤逦至于今日,开国百有五十年,承平日久,人材日多,生徒日盛。学校廪增,正额之外,所谓附学者不啻数倍……虽有一二幸进,然亦鲜矣。”[3](P26-27)另一方面,受心学影响,江南文人逐渐摆脱宋、元以来程、朱理学的思想束缚,继而为自己追求精神上的愉悦与物质上的满足找到了理论依据。此外,当时江南地区书斋文化的迅速发展,为文人们构建了一种理想化的生活空间——即艺术化的室内文化生活空间。书斋不断获得功能上的拓展,较之前读书、写字、画画等纯粹功能,进一步拓展为兼具修心、交友、会客、收藏,甚至日常生活起居等功能为一体的综合空间。

基于上述背景,江南文人人生价值取向发生重要转变,他们逐渐偏离曾经修身、齐家、治国、平天下的人生宏大理想,进而选择退隐斋室,积极享受其中的闲雅文化生活赋予的精神自由与心灵愉悦。江南文人不仅从书斋文化中找到了精神归属,同时,也正是他们的倾心推动,书斋陈设艺术才逐渐上升为影响全国的艺术风尚,上至文人士大夫,下至普通百姓,皆乐在其中。

(三)江南地区家具市场的繁荣

明代至清代前期,尤其明代嘉靖、万历至清代康熙、雍正期间(即1522-1735年),可谓中国传统家具发展的黄金时代。[4](P17)据记载,苏州、松江、徽州等地均是当时“明式家具”(狭义)的重要产地,各类手工艺人汇聚于商业繁荣的江南,尤以苏州为主。明代王世性《广志绎》:“姑苏人聪慧好古,亦善仿古法为之……又如斋头清玩,几案床榻,近皆以紫檀、花梨为尚……海内僻远,皆效尤之,此亦嘉、隆、万三朝为始盛。”[5](P20)“隆、万以来虽奴隶快甲之家,都用细木家具。豪奢之家,皆用花梨、乌木、相思木、黄杨等材料制造的家具。[6](P19)由此易见,明代中后期江南细木家具市场的繁荣盛况。

在繁荣的家具市场刺激下,聪慧好古的江南文人不仅崇尚细木家具,并竞相购置以陈设于书斋,甚至还亲自参与家具的设计制作过程。文人参与是苏作明式家具的重要特点,也是其走向新高度的关键因素。家具作为书斋陈设的最主要内容,其样式和风格决定着空间陈设的主要基调。受当时江南文人读书生活、礼仪生活以及闲赏生活的滋养,以及文人“规制”“心物观”和“日用即道”等价值观的直接影响,[7](P118—P124)明式家具不断获得新的发展与突破,如功能的改良与形制的创新等。在家具市场的刺激与江南文人的推动下,以苏作明式家具为核心的书斋陈设艺术不断获得新的发展,并逐渐形成具有鲜明江南特色的独特陈设艺术风格。因这种风格广受各个群体推崇与效仿,遂逐渐发展为一种艺术风尚。

(四)江南地区市镇经济的发达

明代中后期相对稳定的政治环境,促进了商品经济的飞速发展,产生了资本主义萌芽。江南地区以苏州府和松江府为中心的南直隶,以杭州府、嘉兴府和湖州府等为中心的浙江,皆为财赋重地,五府千百镇,也都是聚宝盆。[8](P137)南浔的上等湖丝,盛泽和王江泾的绸业,松江府和苏州府的棉花、棉布、“苏作家具”以及造船业等,使江南成为享誉海内外的经济发达之地。受益于商业与经济发达,身居江南社会上层的文人群体获得了丰厚的经济赞助,生活品质不断提升。如叶盛《水东日记》所载:“三五年前,翰林名人送行文一首,润笔银二三钱可求,事变后文价顿高,非五钱一两不敢请。”[9](P3)文人收入的提高为其进一步追求文化生活的高品质,创造了必要的经济条件。

作为当时江南文人文化生活的重要组成部分,书斋陈设越来越讲究,越来越高雅,甚至有人不惜耗尽一生所聚之财。在江南文人的引领与发达经济的推动下,书斋陈设之风逐渐拓展至寻常百姓之家。正是基于江南地区的发达经济、文人的时尚引领以及市井百姓的竞相效仿,书斋陈设艺术获得了一种积极的良性发展路径,继而演变为影响全国的艺术风尚。

二、明代中后期江南文人书斋陈设艺术风尚的多元表现样态

作为明代中后期文化生活领域的一种新风尚,书斋陈设艺术广泛影响着当时江南地区甚至全国范围不同领域、阶层以及个体的思想观念和文化生活行为。书斋此时已然成为江南人文化生活与日常生活相统一的综合空间,书斋陈设也逐渐上升为一种超越“学习”本身的重要艺术内容。在江南文人的引领下,这场书斋陈设艺术风尚显现出多元化的表现样态。

(一)文人纷纷营建书斋并精心布局内部陈设

书斋陈设风尚风靡江南之际,名门望族和巨商大贾,皆于宅中幽静之处营建书斋。有些达官贵人不仅有书斋,还根据其规模进行内外分隔,内书斋留为私人空间,外书斋则兼以会客之用,如有私交好友或门生到访,可相约于此,相比于厅堂而言更显亲近、私密、随意。此时的书斋不仅是文人士大夫们学习和舞文弄墨之地,也是他们清修和交友的重要场所,甚至日常起居生活也可尽在其中,这就使得书斋内部陈设布置拥有了新的意义。对于江南文人而言,书斋陈设是个人高级趣味的反映,是个人渊博学识的体现,也是个人财富的象征,更是个人文化生活的诗意表达。如图1与图2所示,依据明代文震亨《长物志》“宁古无时,宁朴无巧,宁俭无俗”的理念,苏州博物馆复原了明代中后期江南文人书斋内部陈设,所陈家具和其它陈设内容皆体现出典型的江南特色,如苏作明式家具、太湖石、徽砚等,为今人领略当时的江南文人书斋陈设艺术提供了直观的参照。优雅借助书斋走向日常生活,书斋里大到家具,小到文具、清玩,皆蕴含着丰富的文化内涵和审美趣味,令文人的生活更加优雅多彩。对后世影响较大的明代中后期所建书斋主要有唐伯虎的魁星阁、归有光的项脊轩、徐渭的青藤书屋、董其昌的画禅室等,时至今日,它们依然被广为称颂。

图1 苏州博物馆“书斋长物”展厅明代书斋陈设之一

图2 苏州博物馆“书斋长物”展厅明代书斋陈设之二

(二)文人著述文学作品专论书斋陈设之道

随着书斋陈设艺术风尚的弥漫,江南文人不仅倾心于书斋实际陈设,同时还著述相关文学作品,从学术角度进一步深入探索书斋陈设艺术之道。这一方面是由文人自身研究需要所决定,另一方面也是书斋陈设艺术风尚影响下社会大众对相关知识的迫切需求所推动。作品从书斋选址、周围环境、空间结构、内部陈设等方面对书斋营建法度和陈设艺术进行了比较专业的探讨。其中对后世影响较大的有李日华的《紫桃轩杂缀》、高濂的《遵生八笺·起居安乐笺》以及文震亨的《长物志》等。著名戏曲家、散曲家李日华《紫桃轩杂缀》卷一:“在溪山纡曲处择书屋,结构只三间……东屋置道、释二家之书,西房置儒家典籍。中横几榻之外,杂置法书名绘。”[10](P51)李日华道出了当时江南文人心中的理想书斋形态,即:书斋周围依山傍水,内外空间通透幽静,内部陈设简洁古雅,藏书丰富讲究。生活于万历年前后的高濂通过《遵生八笺·起居安乐笺》对理想书斋的内部陈设进行了详细阐述:“斋中长桌一,古砚一……左置榻床一,榻下滚脚凳一,床头小几一,上置古铜花尊,或哥窑定瓶一……”[11](P62)不难看出,高濂从理想化的高度,为当时文人书斋陈设提供了近乎完美的参照。虽然种类丰富,且贵贱不一,但有一点格外明显,即无论何种陈设内容,均不贪求数量之多,而在于样式齐全,风格古雅,设计考究,以将书斋构建成理想化的文化生活空间。

(三)画家创作绘画或插图描绘书斋题材

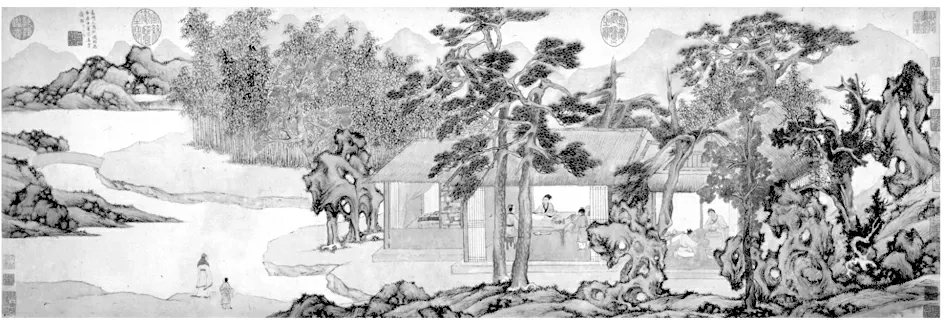

对于能写善画的江南画家,在书斋陈设艺术风尚盛行之际,亦好将书斋及其陈设内容设为绘画创作题材。图3为文徵明所绘《真赏斋图》,描绘内容为文徵明好友华夏(字中甫)于无锡太湖边所筑书斋——真赏斋。从主要创作元素的组织和书斋内部陈设的布局设计可看出,真赏斋主人华夏对书斋选址、周围环境、书斋规格样式以及内部陈设等极为考究,而且受到当时江南古典园林建筑设计思想的重要影响。书斋不求规模和奢华,而在于古雅、质朴与含蓄,重视意境的营造,重视与周围环境的相生相融。具体而言,明代中后期,江南文人创作书斋主题绘画,主要有四方面意义:第一,用于日常交流,以展示其书斋陈设或收藏的高雅趣味;第二,用以表达对书斋及内部陈设之物或特定人物的情感寄托,所谓睹物思人,以绘画描绘书斋或者其中的特定陈设之物就有了特殊的深意;第三,用于记录文人日常生活;第四,作为响应当时书斋陈设艺术风尚的文化传播材料,兼具宣传与教化之功。

图3 文徵明《真赏斋图》,手卷,纸本设色,明代,公元1549年,上海博物馆藏

三、明代中后期江南文人书斋陈设的典型内容与江南特色

有别于其它时代或其它地区书斋陈设的一般内容,盛行于明代中后期的江南文人书斋陈设艺术风尚,催生出许多新的典型内容,使这场文人书斋陈设艺术风尚充分显现出鲜明个性的江南文化特色。

(一)反映江南地域人文特色的藏书与名人字画

明代中后期的江南,名人汇聚,文风鼎盛,出版业发达,藏书风气旺盛,名人字画交易活动空前繁荣。随着文人书斋陈设艺术风尚的不断深入,许多反映江南地域人文特色的诗集、文集、专著之类的藏书和名人字画逐渐成为江南文人书斋陈设的重要内容之一。

由于南宋定都临安,文人大举南迁,至明代,江南已成为全国最主要的文学世家聚集区,如文徵明家族、冯梦龙家族、吴承恩家族等。文学世家的大量汇聚使江南地区的藏书、刻书与印书活动异常活跃,至明代中后期,江南已成为全国藏书、刻书与印书之最。据《中国私家藏书史》记载,明代藏书万卷以上的232位私人藏书家之中,就有83位来自江南地区,而其中一半以上出自文学世家。[12](P166)由此可见,明代江南文人的藏书规模与影响之大。

藏书方面,江南文人不仅积累起庞大的规模,而且构建有丰富的类型。出自名家的各类诗集、文集、剧本、小说、专著、绘本、画册、碑帖范本等皆成为收藏对象。明代中后期,受书斋陈设艺术风尚、地域文学以及江南文人个人名望影响,一批反映江南地域人文特色的藏书深受藏家青睐,也正是这类藏书突显了江南文人书斋陈设的地域特色。如明代万历年间焦竑著《养正图解》、文震亨著《长物志》、明末造园家计成园艺理论专著《园冶》、文学家冯梦龙的“三言”、文徵明孙子文肇祉编刻的《文氏家藏诗集》等。

字画方面,受江南古典园林与江南文人画影响,同时结合江南秀美田园风光,以及江南文人日常雅集活动等,反映江南特色的名人字画在当时异常受欢迎,因此也成为江南文人书斋收藏的典型内容。如吴门画派园林题材主要描绘“文人居处游息的庭园生活”,有沈周的《东庄图册》、唐寅的《溪山渔隐》《江南农事图》、文徵明的《浒溪草堂图》、陆治的《花溪渔隐图》、文伯仁的《南溪草堂图卷》等。[13](P95)此外,以江南文人形象入画的绘画作品也常成为文人书斋收藏的内容,如嘉兴望族项元汴拥有藏书阁——天籁阁,“吴门四家”之一的仇英与其交往密切,甚至成其驻府画家,仇英曾以项元汴之兄项元淇入画之作《桃村草堂图》就收藏于天籁阁。

(二)构建书斋古雅、简朴意境的苏作明式家具

家具是书斋陈设的核心内容,其形制与风格决定着整个书斋陈设的主要基调,明代中后期江南文人书斋陈设艺术风尚的主要特色之一正是通过家具进一步获得充分体现。明代江南盛产细木类家具,即现代通称的传统“苏作”明式家具,按生产地域分类与当时的京作、广作、仙作共同构成了中国传统明式家具的四种代表类型。其中以苏州府为中心的苏作明式家具最具代表性,影响最大,因此被公认为传统明式家具的正宗。结合王世襄《明式家具研究》及其它各类相关史料,可以看出传统苏作明式家具是明代中后期江南文人书斋陈设的典型内容之一。我们可通过三个方面进一步解释为何当时苏州文人书斋中的陈设家具主要为苏作风格。首先,从工艺、质量、知名度与影响力方面看,苏作明式家具最有代表性,所以,最有可能成为当时江南文人书斋陈设的首选;其次,从采购、运输等便捷方面考虑,倾心细木家具的苏州文人更倾向于就近取材;再次,明代中后期,受中国道家“任自然”思想影响,江南文人崇尚古雅与简朴之美,反对繁文缛饰,追求自然天成。沈春津在《长物志》序中指出书斋陈设应该是“几榻有度,器具有式,位置有定,贵其精而便,简而裁,巧而自然也”,“位置之法,繁简不同,寒暑各异……各有所宜”。[14](P8)苏作明式家具造型优美,选材考究,设计精巧,制作精良,风格简约,由于文人的亲自参与设计,充分体现出古、雅、精、简的艺术特色,浸润了明代江南文人的设计智慧与审美趣味。所以,苏作明式家具蕴含的传统艺术精神与当时江南文人的审美趣味完美契合,因而成为江南文人书斋陈设的典型内容。不在乎数量多少与价格高低,但一定要是材美工良、造型优美,充满古雅、简朴意境的苏作明式家具。

图4为明代仇英所绘《梧竹书堂图》局部,书斋之中家具陈设极少,仅有一桌一椅,一屏风,以及桌上两本书籍与笔墨纸砚,桌椅皆为兼具古雅与简朴特色的苏作明式家具。图5为上海博物馆藏明代紫檀扇面形南官帽椅,其形制与风格充分体现了晚明江南文人对明式家具“线型美”的偏爱与讲究,也反映了当时江南文人对家具古雅与素简气质的注重。

图4 仇英《梧竹书堂图》局部,立轴,纸本设色,上海博物馆藏

图5 明代紫檀扇面形南官帽椅,上海博物馆藏

(三)体现江南文人书斋生活意趣的雅玩清供

书斋里不仅陈设书籍、字画和家具,江南文人对于斋头清玩也格外倾心。虽说书法、绘画可以令雅室生辉,然则古琴与文房用具皆为文人书斋常备之器,如“文房四宝”之笔、墨、纸、砚,以及笔架、臂搁、砚滴、台屏、香炉等,皆是点缀书案、赏玩怡情的实用陈设艺术品,正所谓“笔砚精良,人生一乐”。江南文人素来讲究艺术化的生活意趣,追求高洁雅逸,书斋内所置雅玩丰富多样,所谓雅人深致,由此可见一斑。

图6所示为上海朱守城(明代万历年间)墓出土的文房用具,为研究明代中后期江南文人的书斋陈设提供了重要的实物参照。所出土的文房用具多为紫檀木和黄花梨木所制,整体古雅、素简,偶有少许仿古纹饰,造型优美,制作精良,品类丰富,有砚、笔筒、笔屏、镇纸、印盒、压尺、文具盒、香筒等。[15](P29-30)这些曾经雅陈于墓主生前书斋之中的文房用具,与相关文献《广志绎》中所述当时苏州人崇尚细木家具之风一致,所以,它们间接反映了当时江南地区文人书斋陈设所用文房用具的类型与特点。

图6 上海朱守城墓出土文房用具,明代万历年间(图片来源:刘刚《心存雅致:明代书房陈设散论》)

结语

明代中后期江南地区特殊的社会背景下,江南文人以书斋为空间载体,以陈设为艺术语言建构起一种艺术化的文化生活空间,并以此促使江南文人书斋陈设逐渐发展为一场引领全国的艺术风尚,其影响自江南文人群体逐渐拓展至其他类人群,以致在中国传统设计艺术史上绘下浓墨重彩的一笔。这场书斋陈设艺术风尚之所以发生在江南,并由江南文人引领而起,亦是多重根源下的必然。江南的文化与艺术中心地位、江南文人人生价值取向的转变、家具市场的繁荣以及市镇经济的发达构成了四个关键的主要根源。在引领书斋陈设艺术风尚方面,江南文人穷极心思耗费重金营建书斋,精心布局陈设内容,专著文学作品、创作绘画或插图,从多元化视角探究书斋陈设之道,使书斋陈设艺术风尚展现出多元样态,不仅展示了当时江南文人面对仕途失意而乐观面对现实的“积极”人生态度,也充分反映出他们对理想书斋陈设样态的积极向往。这场兴于明代中后期的江南文人书斋陈设艺术风尚充分显现出鲜明的江南文人气质与江南文化特色。

江南文人对书斋文化生活的积极向往态度、对书斋内部陈设内容的积极参与设计,以及在引领书斋陈设艺术风尚中展现出的东方式传统设计智慧与审美趣味,皆可为当代设计实践与文化生活提供参考借鉴与启迪。