环境规制、就业再配置与社会福利*

乔 彬

(太原科技大学 经济与管理学院,山西 太原 030024)

一、引言

环境规制作为生态文明建设的重要手段,其对就业的影响备受关注。相关研究表明,环境规制对就业存在微弱的创造效应与显著的损失效应[1-2]。在短期中,环境规制对劳动者的日均就业时间与收入水平产生消极影响,存在显著的就业损失效应。而长期来看,环境规制促进了高技术、低能耗行业的就业和工资水平,提升了行业的人力资本水平[3-5]。然而,已有研究未考虑环境规制引起的就业再配置对社会福利的影响。环境规制提高了企业减污与生产成本,产生了摩擦性与结构性失业,由此造成社会成本代偿与社会福利损失。可见,环境规制与就业、社会福利之间存在错综复杂的关系。厘清环境规制对就业以及社会福利的影响,对于实现生态文明建设和社会福利提升双赢目标大有裨益。

梳理相关文献发现,已有研究忽略了行业环境规制异质性对社会福利的影响,未考虑环境规制引起的就业再配置对社会福利的影响,且多使用数值模拟方法[6]。此外,社会福利的有关研究多以收入水平作为替代变量,略显粗糙。本文拟从环境规制行业异质性出发,基于行业间与行业内就业再配置视角,使用中国37个工业行业2003—2017年的面板数据,研究环境规制与社会福利的关系,可能的贡献有以下两点:(1)使用人类发展指数这一综合指标表征社会福利,以得到较为客观的研究结论;(2)考虑环境规制的行业异质性,使用中介效应模型分析环境规制对社会福利的直接与间接效应,厘清环境规制、就业再配置与社会福利的内在机制。

二、数理模型

Hafstead等构建了包括污染行业与清洁行业的就业模型,使用消费者效用函数,从微观角度分析了环境规制与社会福利的关系[6]。本文以该模型为研究框架,以污染行业、清洁行业的劳动力与失业劳动力的效用之和代表社会福利,深入分析环境规制、就业再配置影响社会福利的内在机理。

(一)环境规制与就业再配置

使用Hafstead等[6]双行业就业模型的就业再配置函数:

mj=μj·(vjhj)·(N-n)γj·

(1)

mj为j行业就业再配置规模;n为在岗劳动力规模,且n=nc+nd,nc为清洁行业在岗劳动力,nd为污染行业在岗劳动力;N为整体劳动力规模;失业劳动力为N-n;vj为行业再配置成本即招聘人员;hj为招聘人员一个时期能招收的失业劳动力;vjhj代表寻求再就业的劳动力;μj为就业再配置效率,γj为就业再配置弹性。这里进一步对式(1)中的就业再配置效率μj求偏导:

(2)

根据式(2),若行业就业再配置效率较低,行业难以完成就业再配置,就业再配置成本的增加诸如招聘成本、培训成本等会降低行业再配置效率;失业劳动力的不断增加,降低了劳动力再就业的可能性。

根据Hafstead等[6]定义的就业市场紧张度θ=∑(vjhj)/(N-n),就业市场紧张度越高,就业再配置效率越低。将该式带入(1)式进行简化,得到:mj=μj·(vjhj)·θ-γj,说明行业的就业再配置规模与就业再配置弹性、就业市场紧张度相关。就业市场紧张度θ<1,若就业再配置弹性越大,则行业再就业劳动力规模越大,寻求再就业的劳动力更容易再就业。因此,行业的就业再配置成本越低,就业再配置弹性就会越高,则该行业的就业再配置效率会越高;不同行业的就业再配置成本不同,就业再配置效率低的行业需要增加就业再配置成本,以提高就业再配置效率,但较高的就业再配置成本又会给行业带来负担,造成失业率上升。

由于环境规制与行业生产密切相关,有必要从生产角度深入分析环境规制与就业再配置的关系。沿用Hafstead等[6]的行业产出函数yj:

yj=Pj·tj·lj

(3)

lj表示用于生产的劳动力规模;Pj表示行业的生产效率;tj为行业j中劳动力的工作时间。污染排放函数为Pe=φj·yj,φj为在无约束情况下的排放系数,行业污染排放量Pe与产量yj同向变化。从短期来看,环境规制使得行业生产成本增加,产出减少。据此,进一步定义减排成本为zj=Z(x)·yj,其受到环境规制强度Z(x)和产量yj影响,Z(x)∈[0,1],一阶非负,二阶连续可微且为正,x为环境规制成本,则产出函数为:

(4)

(5)

(6)

(二)环境规制、就业再配置与社会福利

考虑影响个体效用的其他因素T(e),对消费者效用函数进行拓展:

U(c,e)=ρlogc+T(e)

(7)

c为消费需求量;ρ为消费品偏好程度;T(e)为其他效应(如工作、健康、教育等)。根据式(5),劳动力的实际报酬为(1-σw)·wj·tj。鉴于个体消费偏好是独立的,拓展Hafstead等效用模型[6],以污染、清洁行业与失业劳动力三者效用之和代表社会福利,构建总效用模型:

U(c,nc,nd)=Max{nc·U(c,ec)+nd·U(c,ed)+

s.t.pc·c≤(1-σw)·wc·tc+

(1-σw)·wd·td

(8)

其中,β表示未来效用的折扣因子,pc为消费品价格,c为消费。考虑到失业与再就业的可能性,此时的行业就业规模为:

(9)

πj、εj表示失业与再就业可能性,主要受到消费与行业环境规制成本的影响。根据式(7),受环境规制成本转移与社会基本消费上涨的影响,劳动者效用降低。

由式(8)与(9)可见,短期内由于污染行业的环境规制成本较低,虽然劳动者效用有所下降,但增强了污染减少及产业升级转型等正向效应,因此针对污染行业的环境规制提升了社会总效用。清洁行业的环境规制强度较小,就业规模比较稳定,不会对劳动力市场产生较大的冲击。因此,在短期内环境规制可以提升社会福利。长期来看,由于中国工业行业大多数为污染密集型行业,且污染密集型行业的治污技术存在滞后性,随着环境规制成本的增加,生产成本逐渐转移至劳动力,导致失业与消费水平下降。其中,由于受到基本消费刚性和工资刚性的影响,失业劳动力会继续寻求再就业机会,但再就业可能需要通过就业培训等过程,由此造成社会成本代偿与社会福利损失。由式(5)、(8)与(9)可见,污染行业与清洁行业会通过不断的就业再配置影响消费者总效用。基于中国国情,提出以下假设:

H1:环境规制对社会福利的影响呈现倒U型关系,且现阶段环境规制强度位于拐点左侧。

H2:就业再配置受到环境规制的影响并进一步影响社会福利,就业再配置在环境规制与社会福利之间存在遮掩效应。

三、行业分类、数据来源与变量测算

(一)行业分类及数据来源

本文以中国2003—2017年37个工业行业作为研究样本。结合前文假设,根据污染强度将行业分为污染行业与清洁行业。目前行业污染强度的测度方法主要有两种:一是使用治污成本或污染治理支出等指标,二是将行业废水排放量、固体废弃物产生量等污染排放物进行加总。第一种方法由于数据缺失无法测算,第二种方法将污染排放物进行简单相加后作为行业污染强度的替代变量也略显粗糙[7]。为了较为客观地反映行业污染强度,这里采用王勇等(2017)[8]的做法,选取SO2排放量、粉(烟)尘排放量、废水排放量和固体废弃物产生量四个指标测算37个工业行业污染强度,将污染强度大于0.011的行业定义为26个污染行业,小于0.011为11个清洁行业(表1)。

表1 行业分类情况

本文数据来源于《中国工业经济统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》。由于年鉴未报告2008年及以后各年的二位码工业行业增加值,参考王兵等[9]的做法,根据中国国家统计局公布的工业行业增加值增长率与上一年的增加值得到2003—2017年各行业的工业增加值。根据周经等[10]研究,对从业人员与工资水平两个指标进行缩放处理以便进行计量分析。

(二)变量选取与测算

(1)环境规制强度测算。目前有关环境规制强度的测算方法主要有以下三种:一是以环境保护相关的法律诉讼案件数量来衡量,如Cole等[11];二是以治污成本占总成本或总产值的比值进行测度,如Lanoie等[12];三是以人均GDP或人均收入水平作为环境规制的替代变量,如Antweiler[13]。

由于环境规制存在较强的行业异质性,单一指标的加总或比值无法较为准确地测度行业环境规制强度。为较为客观地反映不同行业环境规制强度,参考赵细康[14]的方法,选取废水治理费用与废水排放量的比值、废气治理费用与SO2排放量的比值、废气治理费用与烟(粉)尘排放量的比值与固体废物综合利用率构成的综合指数测算行业环境规制强度。

(10)

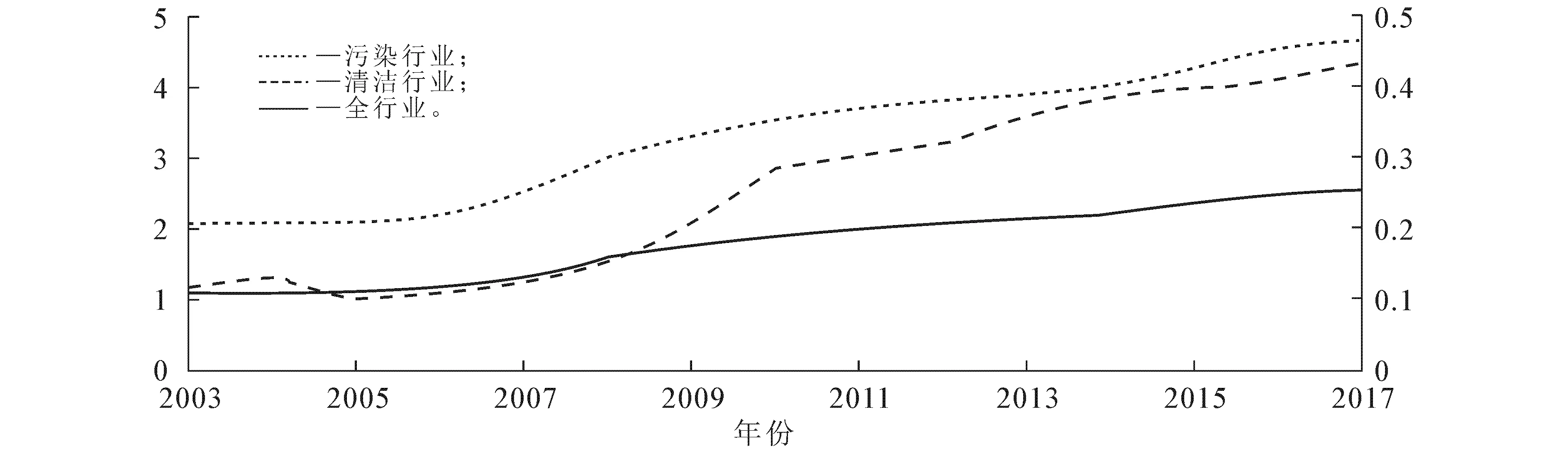

图1描绘全行业、污染行业与清洁行业环境规制强度平均值的变化趋势。

图1 环境规制强度

(2)社会福利测算。目前国内相关研究多采用人均GDP等指标表示社会福利[15],存在一定局限性。根据十九大报告提出的“提高保障和改善民生水平”的整体目标,本文使用HDI(人类发展指数)指数表示社会福利,是由收入指数H1、健康指数H2、教育指数H3构成,可以较为全面反映收入、健康、教育方面等方面的社会福利综合变化。公式如下:

(11)

沿用王圣云等[16]的方法,收入指数是按美元购买力平价后的人均国内生产总值表示;健康指数使用《中国人类发展报告》公布的健康指数表示;教育指数是成人识字率和综合入学率的加权平均数。

(3)就业再配置的测算与结果分析。参考薛继亮[17]的方法,使用就业创造率和就业损失率测度就业再配置。就业创造率和就业损失率的公式如下:

(12)

(13)

其中,JCet和JDet分别为行业e就业创造率和就业损失率,et-1和et分别为行业e在t-1时期和t时期的就业总人数。进一步地,净就业率反映行业间的就业表现,其值为就业创造率与就业损失率之和。就业的总体配置反映了行业内与行业间就业的总体表现,其值为就业创造率绝对值与就业损失率绝对值之和。

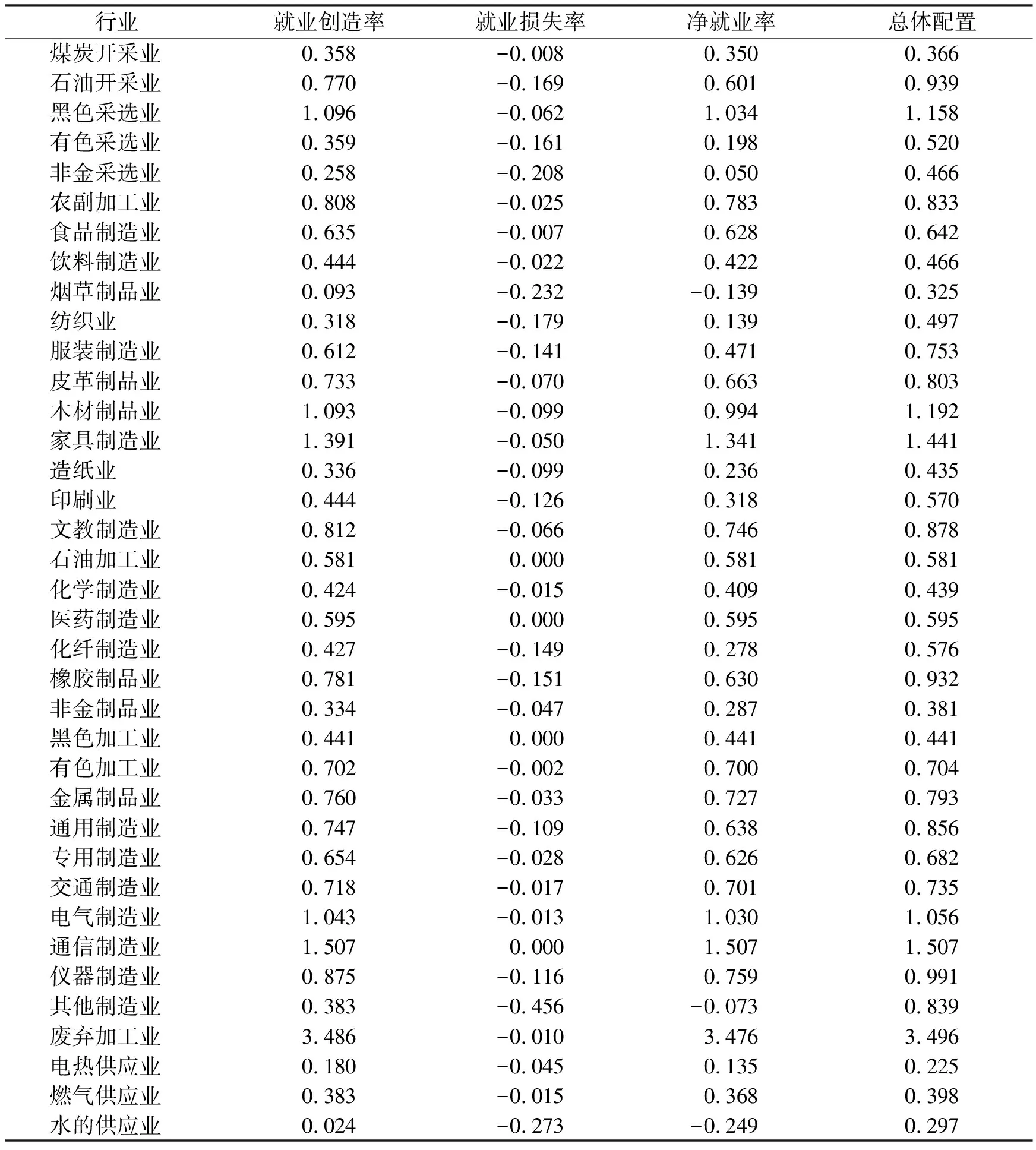

考虑数据的可得性,使用37个行业从业人员数据,测算了2003—2017年的各行业的就业创造、就业损失、净就业、总体配置。2012年党的十八大着重提出了“实现2020年小康社会目标、扭转生态环境恶化趋势”两个主题,因此,以2012年为基点,将样本期划分为2003—2012年与2013—2017年两个时期进行测算(表2,表3)。

表2 2003—2012年就业再配置情况

表3 2013—2017就业再配置情况

由表2、表3可见,2003—2012年只有烟草制品业、其他制造业、水的供应业三个行业净就业率为负,其余行业的净就业率均为正;就业创造率较大的行业分别为黑色金属矿采选业、电气机械及器材制造业、家具制造业、通信设备制造业和废弃资源回收加工业5个行业;非金采选业、纺织业、其他制造业属于污染行业,这3个行业的净就业率小于就业创造和就业损失的绝对值,说明就业再配置主要发生在行业内部,可能由于行业异质性导致行业间再就业较为困难;煤炭开采洗选业、石油开采业、黑色金属矿采选业等22个污染行业、10个清洁行业的净就业率变化大于就业损失的绝对值,说明这些行业就业再配置主要发生在行业之间。这些行业大部分属于传统劳动密集型行业和高端制造业行业。从上述结果来看,就业再配置的行业异质性意味着不同行业的环境规制强度有所不同。随着行业环境规制强度的不断增强,行业劳动力需求下降,失业劳动力转向其他行业再就业。此外,由于污染行业的再就业门槛较低,可能同时存在行业间与行业内的就业再配置。

表3结果显示17个行业的净就业为负。17个行业中有14个污染行业,其中包括有5个采矿业。可见,在党的十八大后,中国落实的节约资源、保护环境等相关环境治理政策对采矿业的就业规模造成较大冲击。整体来看,大部分行业的净就业率小于就业损失率,说明这一时期行业间的再就业增多。

从表2和表3综合来看,2013—2017 年的净就业增长明显低于2003—2012年,就业创造低于就业损失,同时就业再配置方向发生变化,行业间就业增多,与这一时期行业环境规制强度的提高密切相关。

在后续的回归模型中,本文使用行业的从业人员平均人数代表就业再配置,行业的从业人员平均人数可以说明就业创造和就业损失的综合结果,因此采用从业人员平均人数表示就业再配置。

(三)控制变量的选取

本文选取了六个因素作为控制变量。工业增加值率(add)与成本利润率(pro)为行业的重要经济效益指标[7];固定资产水平(fixed)、垄断程度(mon)、外商投资水平(fdi)与工资水平(wage)为行业特征指标[18]。其中成本利润率(pro)反映了行业费用投入的利润回报率;工资水平(wage)是行业劳动力收入水平的直接体现;工业增加值率(add)体现行业在生产过程中间品的利用程度;固定资产水平(fixed)体现了行业的资本积累程度;垄断程度(mon)与外商投资水平(fdi)反映了行业的开放程度(表4)。

表4 控制变量计算说明

此外,本文还对解释变量和控制变量进行Spearman相关性检验(表5),主要自变量之间相关系数大都小于0.4,说明不存在严重的多重共线性问题。为克服异方差对于实证结果的影响,回归均采用稳健标准误。

表5 相关性

行业污染强度的计算:

1.对各个行业污染物排放量按0~1的取值范围进行线性标准化:

2.将上述各种污染物排放标准化后的赋值进行等权加和平均,计算出各种污染物排放的平均得分:

3.将平均得分进行汇总,得出行业历年污染排放强度的平均值enviri。

四、实证分析

(一)基础回归模型

根据数理分析结果,环境规制与社会福利呈先促进后降低的倒U型关系,不同工业行业的就业再配置对社会福利的直接影响存在异质性。因此,借鉴秦楠等[18]的计量模型方法,构建环境规制、就业再配置与社会福利的一次线性与二次曲线计量模型,从全行业、污染行业、清洁行业三个层面分析环境规制、就业再配置对社会福利的影响。模型设定如下:

hdit=δ0+α1reguit+α2employit+

∑?λiControlit+εit

(14)

∑λiControlit+εit

(15)

其中,t代表年份;i代表行业;hdit、reguit与employit分别代表社会福利、环境规制与就业再配置;Controlit代表一系列的控制变量;αi、βi与λi为各变量的解释系数;εit为随机扰动项。由于Hausman检验的P值为0,故使用固定效应模型进行估计。

(二)环境规制、就业再配置与社会福利的基础回归分析

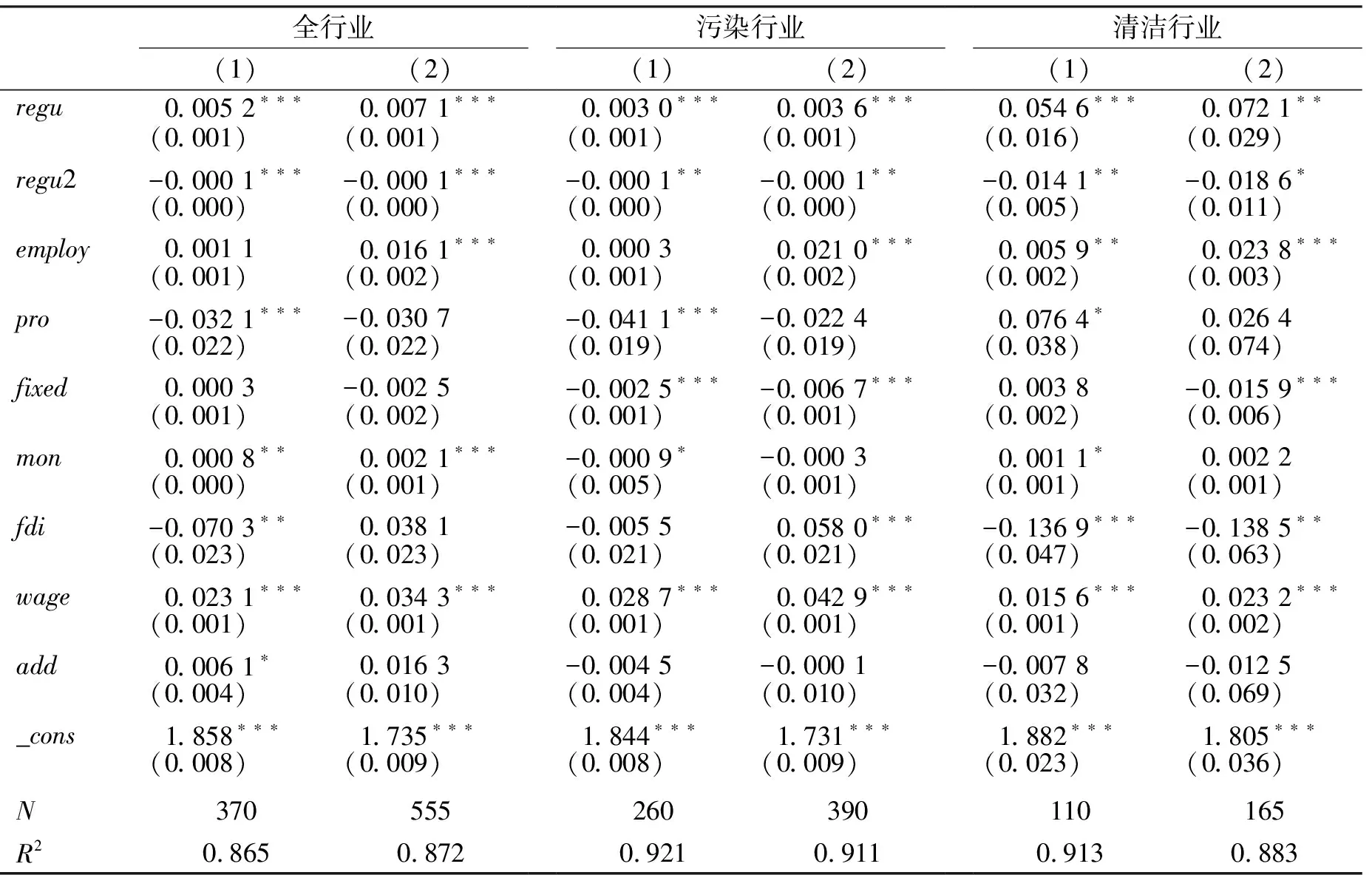

表6为全行业、污染行业和清洁行业的回归结果。二次曲线模型中,一次项系数分别为0.008 3、0.004 8与0.093 9,均显著为正;平方项的系数分别为-0.000 1、-0.000 1与-0.025 4,均显著为负。计算可得全行业的拐点为28.87,污染行业的拐点为27.65,有色金属采选业与黑色金属采选业的环境规制强度越过拐点;清洁行业的拐点为1.85,服装业环境规制强度越过拐点。上述结果表明,随着环境规制不断增强,社会福利会表现出先上升后下降的倒U型关系二者为非线性关系,且目前34个行业环境规制强度位于拐点左侧,这与王勇等[8],Hafstead等[6]的研究结果相似,即长期来看,环境规制会加大社会成本,引起社会福利损失。

表6 环境规制、就业再配置对社会福利的关系

根据结论,初期环境规制对社会福利有促进作用。一方面,污染行业是改革开放初期的“排头兵”,有充分的原始积累应对环境规制;清洁行业由于污染强度低,行业环境规制的边际成本较小。另一方面,企业为应对环境规制会通过末端治理倒逼企业技术创新,提升社会福利。后期随着行业环境规制强度的加大,失业风险和社会福利代偿加大。此外,企业为增加治污能力会倾向于投资提高治污技术的项目,但治污技术的完备发展需要时间的沉淀和大量技术成本的支撑,同时这一举措也挤出了部分高效益项目。

就业再配置在一次线性与二次曲线模型中的回归系数差异不大,全部行业、污染行业和清洁行业分别为0.015 5和0.016 1、0.020 5和0.021 1、0.022 9和0.023 3。一方面,清洁行业中就业再配置对于社会福利的提升作用最大。随着工业智能化与“中国制造2025”强国战略的落实,知识和技术密集型行业的就业份额与劳动力需求不断上升,发挥了劳动力的正向规模效应。另一方面,清洁行业的收入水平较高,促使剩余劳动力通过教育培训等方式进入清洁行业,扩大了清洁行业的人才储备,形成良性循环。

从控制变量来看,行业垄断程度在全行业中显著为正。行业垄断程度低,劳动力、资本等生产要素较容易转移,企业可以在维持生产规模不变的情况应对环境规制,推进企业发展;固定资产水平显著为负,说明企业资本存量冗余严重,简单地加大固定资产投入不能提高社会福利;外商投资系数在全行业与污染行业显著为正,清洁行业为负。我国正处于转型阶段,清洁行业多为新兴行业,外资的进入会对国内市场造成冲击[18],导致中小型企业的破产风险上升,降低社会福利。污染行业是我国初期发展的主推力,发展较为成熟,可通过外资企业的技术溢出等途径促进技术创新,从而提高社会福利;工业增加值率与工资水平在全行业中显著为正。

(三)稳健性检验

为保证估计结果的可靠性,采取两种方式对基准回归结果进行稳健性检验:1.将样本容量缩小至2008—2017年。2.将环境规制变量替换为滞后一期的数据(表7)。全行业、污染行业与清洁行业的第(1)列和第(2)列分别表示缩小样本容量和替换变量的回归结果。环境规制仍和社会福利呈显著倒U型关系。其余解释变量回归系数的统计符号和显著性与表6相比均没有明显改变,表明实证分析结果较为稳健。

表7 稳健性检验

(四)环境规制、就业再配置与社会福利的中介效应检验

进一步,结合本文数理分析结论与Hafstead等[6]的研究,就业再配置在环境规制与在社会福利之间存在遮掩效应。构建如下中介效应模型进行检验:

hdiit=θ0+θ1reguit+∑θiControlit+εit

(16)

employit=β0+β1reguit+∑βiControlit+δit

(17)

hdiit=γ0+γ1reguit+γ2employit+

∑γiControlit+μit

(18)

其中,Controlit为一系列控制变量;employit为就业再配置变量;hdiit与reguit分别为社会福利与环境规制。

表8为中介效应回归结果。可以看出,全行业、污染行业中环境规制的直接效应为正,间接效应为负,说明就业再配置在环境规制和社会福利间发挥遮掩效应,假设H2得以验证。清洁行业中式(2)环境规制系数不显著,进一步进行Sobel检验,经计算其Sobel Test的β值为0.557 5,故中介效应不成立。一方面,由于我国环境规制政策中多为“禁止”“要求”等“一刀切”的约束性政策,污染行业的企业为应对环境规制,大多会通过裁员平衡治污成本,导致生产规模与效率下滑。另一方面,环境规制引致污染行业内的就业供给与就业需求错配,就业再配置成本增加,产生结构性失业,降低就业再配置效率,引发社会成本代偿与社会福利损失。此外,由于环境规制仍不足以淘汰部分“污染三高”企业,环境代偿与福利损失较大。相反,清洁行业的环境规制强度低,其就业再配置受环境规制的影响较小。

表8 中介效应回归结果

五、结论

本文选取2003—2017年中国37个工业行业的面板数据,从全行业、污染行业与清洁行业三个层面,使用固定效应模型与中介效应模型研究了环境规制、就业再配置对社会福利关系,得出以下结论:

(1)整体上环境规制对社会福利呈先促进后抑制的作用,为倒U型关系。考虑了行业异质性,在污染行业与清洁行业中二者也均呈倒U型关系,环境规制强度处于拐点左侧,适当提高环境规制强度有利于提升社会福利。

(2)在样本范围内,就业再配置的直接效应能提升社会福利。其中,清洁行业就业再配置的直接效应提升作用最为显著。此外,在全行业与污染行业中,就业再配置在环境规制与社会福利之间存在遮掩效应,因而,有必要通过开展就业培训、提供就业保障等降低遮掩效应。

(3)行业垄断程度与社会福利呈反向关系;外商直接投资存在行业异质性,污染行业中为正效应,清洁行业则为负效应;固定资产水平呈负效应。

本文潜在的政策含义有两点:第一,我国现阶段环境规制强度整体处于倒U型左侧,且距离拐点较远,增强环境规制强度有利于社会福利提升。不同行业环境规制与社会福利的阈值不同。其中,污染行业的阈值较大,清洁行业的阈值较小。特别注意的是:第一,已有部分行业越过拐点,地方政府应避免所有行业“一刀切”的环境规制政策,合理制定不同行业的环境规制目标,尽可能规避因环境规制而挤出企业的高效益项目投入;第二,提高就业政策与各行业特征的匹配性,增强劳动力流动性;第三,通过发布详尽全面的就业信息,减少污染行业企业与劳动者在人才市场的信息不对称,并根据各行业特征建立相应的就业培训中心,为失业劳动力跨行业就业提供保障,规避就业再配置在环境规制与社会福利之间存在的遮掩效应。

致谢:感谢太原科技大学硕士生沈烁华、赵广庭所做的数据处理与计量分析等工作。