小肠海绵状血管瘤:2例报道并文献复习

杨 潇,王丽波,徐 红,李 文

1.天津市人民医院内镜中心,天津 300000;2.吉林大学第一医院内镜中心

血管瘤是一种以血管内皮细胞异常增殖、大量血管增生为主要病理特征的良性血管病变,其形态学分为单纯性血管瘤、海绵状血管瘤及蔓状血管瘤。而以血管瘤内皮细胞的生物学特性为基础,又可将血管瘤分为血管瘤和血管畸形两大类[1]。位于消化道的血管瘤较为罕见,其中位于小肠的病变发病率最高,占小肠良性肿瘤的7%~10%[2]。现结合我中心诊治的2例小肠血管瘤患者,查阅国内外相关报道,探讨小肠血管瘤的临床及内镜下表现,现报道如下。

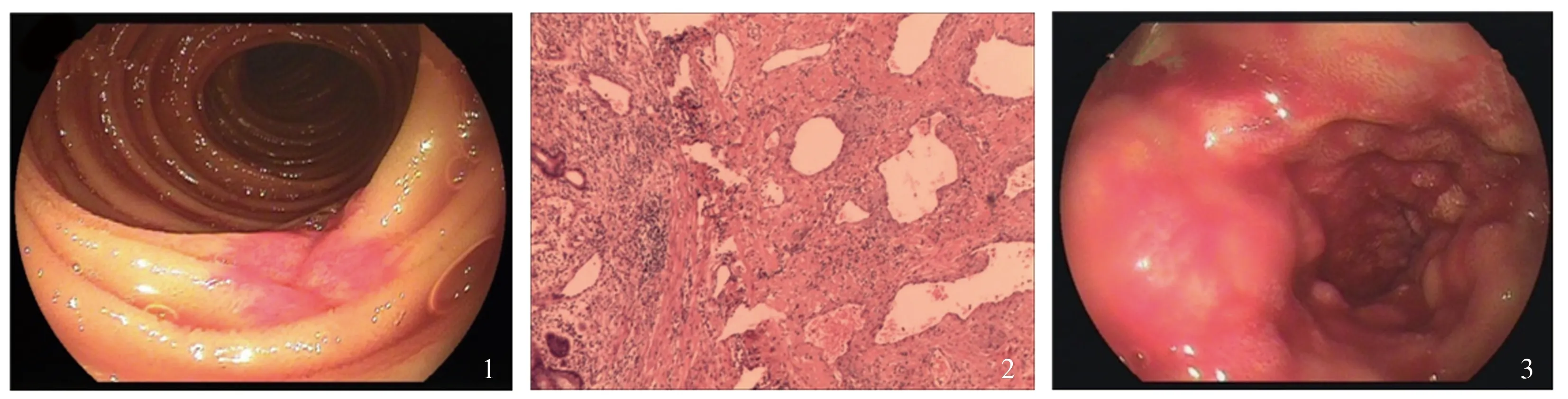

病例1 患者,女,58岁,因乏力、头晕1年半于外院就诊,行血常规、骨穿等检查后诊断为缺铁性贫血,给予补充蔗糖铁治疗后,仍间断出现乏力症状,伴有心悸、视物模糊、行走困难,期间间断复查血常规,血红蛋白最低值60 g/L。2012年9月6日因乏力症状加重并出现黑便就诊于我院。入院后查体:眼睑、口唇苍白,呈贫血貌。相关辅助检查提示大便潜血试验阳性,血红蛋白66 g/L,血清铁7.9 μmol/L,行小肠三期增强计算机断层扫描(CT)见左上腹部近段空肠异常强化影。为确诊进一步行小肠镜检查,镜下见Treitz韧带附近一处大小约2.0 cm×2.0 cm扁平红色隆起(见图1),表面凹陷,边界不清,呈匍匐样生长,表面有渗血,经内镜下冲洗后出血停止,余小肠充血,见散在出血点。结合小肠镜检查考虑为血管瘤,遂转入我院胃肠外科于2012年9月18日行小肠部分切除术。术后恢复良好。术后病理学检查回报:海绵状血管瘤,位于黏膜下层,大小1.0 cm×0.3 cm×0.3 cm,黏膜呈慢性炎症改变(见图2)。

图1 病例1小肠镜检查图像;图2 病例1术后病理图像(HE染色,放大40倍);图3 病例2小肠镜检查图像Fig 1 Enteroscopy image of case one;Fig 2 Postoperative pathological image of case one;Fig 3 Enteroscopy image of case two

病例2 患者,女,60岁,间断呕吐10余年,近4年病情加重,均每月发病1次。发病时呈剧烈非喷射样呕吐,呕吐物为胃内容物,症状发作持续3~5 d,无法进食,反复就诊于多家医院,常需静脉营养支持治疗,行胃镜、肠镜检查未见异常。本次入院前2 h再次出现呕吐,伴有呕血,量约500 ml,遂于2009年8月11日入院治疗。患者既往糖尿病史11年。入院后查体未见明显异常。相关辅助检查:血清学检查大致正常。外院超声提示:胃扩张。钡餐:十二指肠水平段及空肠近端管腔变细。腹部CT:十二指肠水平段及部分近端空肠可见肠壁增厚、走行僵直,其中近端空肠肠壁可见多处钙化影。遂进一步行小肠镜检查,镜下见距门齿85~90 cm十二指肠升段见环周弥漫性黏膜增厚(见图3),肠腔狭窄,黏膜表面充血水肿、绒毛粗大,散在被覆白色坏死组织,污秽,质脆有接触出血,于病变局部取病理活体组织检查。镜检后患者再次出现呕血,量约500 ml,遂于入院当天行急诊剖腹术,术中见梗阻位于距Treitz韧带5~15 cm处,肿物大小约10 cm×5 cm×3 cm,肠腔狭窄,近端肠管扩张,远端肠管可见积血,术中考虑空肠血管瘤伴出血、肠梗阻。遂行小肠部分切除术,术中输注红细胞4单位,术后患者恢复良好,未再有呕吐、呕血发作。术后病理回报:小肠肌间海绵状血管瘤,系膜淋巴结4枚反应性增生。

讨论1839年Philips首先报道了血管性肿瘤导致消化道出血的病例,20世纪50年代,随着血管造影等检查手段的提高,小肠血管瘤的报道逐渐增多[3]。1983年由钱允庆等率先报道了国内小肠血管瘤的病例,并发表于《中华外科杂志》[4]。至今约200余例的小肠血管瘤被报道,其中文献报道的引发消化道出血的小肠血管瘤约40例[5],而术前准确诊断小肠血管瘤仅15例[6],意味着小肠血管瘤的准确术前诊断和评估还有待加强。尚未检索到国内外关于小肠血管瘤的大规模临床研究,国内对小肠血管瘤的报道以个案报道及小肠镜和胶囊内镜的回顾性研究为主,病例数较多者见于部分回顾性研究,纳入了6~8例患者[7-10]。该疾病的发病部位以空肠为主(48.2%),其次为回肠(41.6%),十二指肠血管瘤为8%~10%,亦可见于消化道其他部位[11]。血管瘤的病因尚不清楚,目前认为主要由内皮细胞的增殖和生长调控紊乱引起,具体机制尚不明确,相关的因素有基因突变、肥大细胞、雌激素、缺氧、细胞凋亡、细胞因子等[12-14]。

影像学方面,CT或磁共振成像(MRI)检查能够为选择经口或经肛小肠镜检查提供参考,是内镜检查的必要补充,为首选的检查方法。本文报道的2例患者行腹部CT检查均可见到可疑病灶。数字减影血管造影(DSA)可发现出血速度>0.5 ml/min的病灶,50%~72%的病例可明确定位,且可经导管行快速止血治疗,出血速度慢或停止时DSA的诊断率为25%~50%[15]。小肠镜是一种新兴的检查手段,可以探查胃肠镜等常规检查方法无法覆盖的区域,在不造成难以止住的出血点的情况下,可以进行组织活检,以便同小肠腺癌、淋巴瘤等疾病相鉴别。治疗方面,2019年中华医学会整形外科分会血管瘤和脉管畸形学组发布了相关的诊治指南,认为儿童血管瘤的药物治疗主要有类固醇激素、普萘洛尔、长春新碱等[16]。但目前成人小肠海绵状血管瘤无药物治疗的有效证据,治疗主要以手术切除为主,部分病例可选择内镜下切除或介入栓塞[17]。日本香川医科大学的一项回顾性研究总结了内镜下治疗十二指肠血管瘤的经验,手术以内镜下黏膜切除术(EMR)为主,认为手术指征为:(1)内镜下病灶可见;(2)病变直径<25 mm且属于山田分型Ⅱ、Ⅲ或Ⅳ型;(3)增强CT或血管造影未见病灶有粗大的供血血管[18]。显然,本报道的2例患者并不符合上述条件,且病例2出现了大量的急性上消化道出血,因此,选择了外科手术切除治疗,术后2例患者恢复良好,随访无不良事件。

综上,小肠血管瘤的临床表现多为头晕、乏力等慢性贫血样表现,部分患者可表现为消化道梗阻,结合本报道,提示小肠血管瘤可具有多种临床表现,因此在具有消化道相关症状患者的诊断中,应警惕血管瘤的可能,若影像学检查怀疑该诊断,小肠镜检查及镜下活体组织检查不失为一种合适的方法。