塔里木盆地塔中地区海相原油中8,14-开环藿烷系列及其地球化学意义

包建平,杨茜,朱翠山

(长江大学油气资源与勘探技术重点实验室,武汉 430100)

0 引言

藿烷是一类指示原核生物细菌贡献的生物标志物,其分布不受地层时代、沉积环境等因素的限制,因而在烃源岩和矿物燃料中普遍分布[1-4]。地质样品中检测到的具有藿烷骨架的生物标志物类型复杂多变,包括不同立体构型的藿烷、甲基藿烷、脱甲基藿烷、开环藿烷、六环藿烷和苯并藿烷等[5-9],其分布与组成所提供的地球化学信息在沉积环境、有机质来源、热演化作用和油气地球化学的研究中应用广泛[10-12]。

原油和烃源岩中常见的藿烷系列碳数主要为C27—35,超过C35的藿烷类标志物较少见。在生物降解原油中检测到碳数达到或超过C40的藿烷系列[13-14],松辽盆地上白垩统青山口组烃源岩中存在碳数达到C45的藿烷和3β-甲基藿烷系列[15]。细菌细胞膜中的 C35细菌藿烷四醇可以解释地质样品中 C27—35藿烷类标志物的成因和来源,目前对于碳数超过C35的藿烷类标志物的生物先质及来源所知甚少。8,14-开环藿烷大多检测于生物降解原油中,碳数多为C27—30[16-18],个别可达C35,包含8(H), 14(H), 17(H), 21(H)-(系列1)、8(H), 14(H), 17(H),21(H)-(系列 2)、8(H), 14(H), 17(H), 21(H)-(系列 3)、8(H), 14(H), 17(H), 21(H)-(系列4)、8(H), 14(H), 17(H),21(H)-(系列 5)和 8(H), 14(H), 17(H), 21(H)-(系列 6)共 6个系列[19-20]。对原油中此类标志物的成因有生物降解[9,21]、热降解[5,17,22]和强抗生物降解[16]之争。它们也检测于不同性质、不同成熟度的烃源岩中[23-25],由此表明其成因与原油的生物降解作用没有必然联系,而藿烷C-环开环可能在成岩作用阶段即已开始[23]。前人对地质样品中8,14-开环藿烷系列的研究大多停留在分析检测与报道上,鲜有关注此类标志物的地球化学意义及其潜在的实用性。

塔里木盆地是中国最大的含油气盆地,勘探实践证实台盆区主要发育中上奥陶统和寒武系—下奥陶统两套海相烃源岩[26-31]。依据生物标志物分布与组成可把台盆区海相原油分成两类,A类油以伽马蜡烷和C28甾烷含量高为特征[32],B类油中伽马蜡烷和C28甾烷含量明显偏低,C27R、C28R和C29R甾烷构成“V”型[26,32-35]。塔中地区来源单一的端元油较为少见,大多数原油属于不同性质原油的混源油[34-35],因而油源研究的难度极大。前人采用了多种方法进行油源研究,如分子参数[26,29-36]、单体烃碳同位素组成[34-35]和硫、碳同位素组成[36-40]等,但争议依然存在。近年在塔里木盆地寒武系盐下储集层中发现了大量油气,其油源问题未达成共识[41-43],主要原因是两套主力烃源岩在有机质成熟度上的显著差异妨碍了油岩间的直接对比,尤其是目前已处于高、过成熟阶段的寒武系—下奥陶统烃源岩,其成熟度与目前已发现的原油明显不匹配。

鉴于8,14-开环藿烷较常规藿烷不但具有更高的热稳定性,而且还具有更强的抗生物降解能力,为此本文通过塔中地区不同海相原油中8,14-开环藿烷系列分布与组成特征系统分析,区分研究区原油的类型,包括不同端元油和不同混源油,从一个新的角度为塔里木盆地海相原油油源研究提供一种新的方法。

1 样品与实验分析

选取塔里木盆地塔中地区30个原油样品为研究对象,分别代表A类油、B类油及其严重生物降解原油与正常原油之间的混源油。

先用正己烷沉淀原油中的沥青质,后用硅胶/氧化铝柱色层把脱沥青质原油分离成饱和烃、芳香烃和非烃馏分,冲洗剂分别为正己烷、甲苯和二氯甲烷。根据Sun等[44]提出的方法,用尿素络合法把典型海相端元油的饱和烃馏分细分为正构烷烃和支链/环烷烃馏分,并对饱和烃馏分和相关原油样品的支链/环烷烃馏分分别进行色谱-质谱(GC-MS)和色谱-质谱-质谱(GC-MS-MS)分析。

饱和烃馏分 GC-MS分析使用仪器为 Agilent 6890/5975台式质谱仪。色谱柱为HP-5MS石英弹性毛细柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm)。升温程序:50 ℃恒温2 min,以20 ℃/min的速度从50 ℃升至100 ℃,后以 3 ℃/min的速度从 100 ℃升至 315 ℃,315 ℃恒温16.83 min。进样口和离子源温度分别为300 ℃和230 ℃,载气为氦气,流速为1.04 mL/min,扫描范围为 50~580 amu。检测方式为全扫描加多离子检测(MID),电离能量为70 eV。雄災烷作为内标化合物,以确定原油中甾、萜烷生物标志物的浓度。

支链/环烷烃馏分 GC-MS-MS分析使用仪器为Thermo Fisher Scientific TSQ Quantum-XLS。色谱柱为HP-5MS石英弹性毛细柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm)。升温程序:50 ℃恒温1 min,以20 ℃/min的速度升至100 ℃,再以3 ℃/min的速度升至320 ℃,320 ℃恒温15.17 min。进样口和离子源温度分别为310 ℃和250 ℃,载气为氦气,流速为1.04 mL/min,电离能量为 30 eV。质谱-质谱分析以母离子(m/z372+14n和m/z370+14n,n取值 0~13)-子离子(m/z123 和m/z191)模式进行,碰撞气体为氩气,碰撞能量为 20 eV。C27—40长链藿烷系列和 8,14-开环藿烷系列中各碳数的峰面积在GC-MS-MS谱图上求取。

2 原油中生物标志物分布与组成及其成因类型

2.1 生物标志物分布与组成

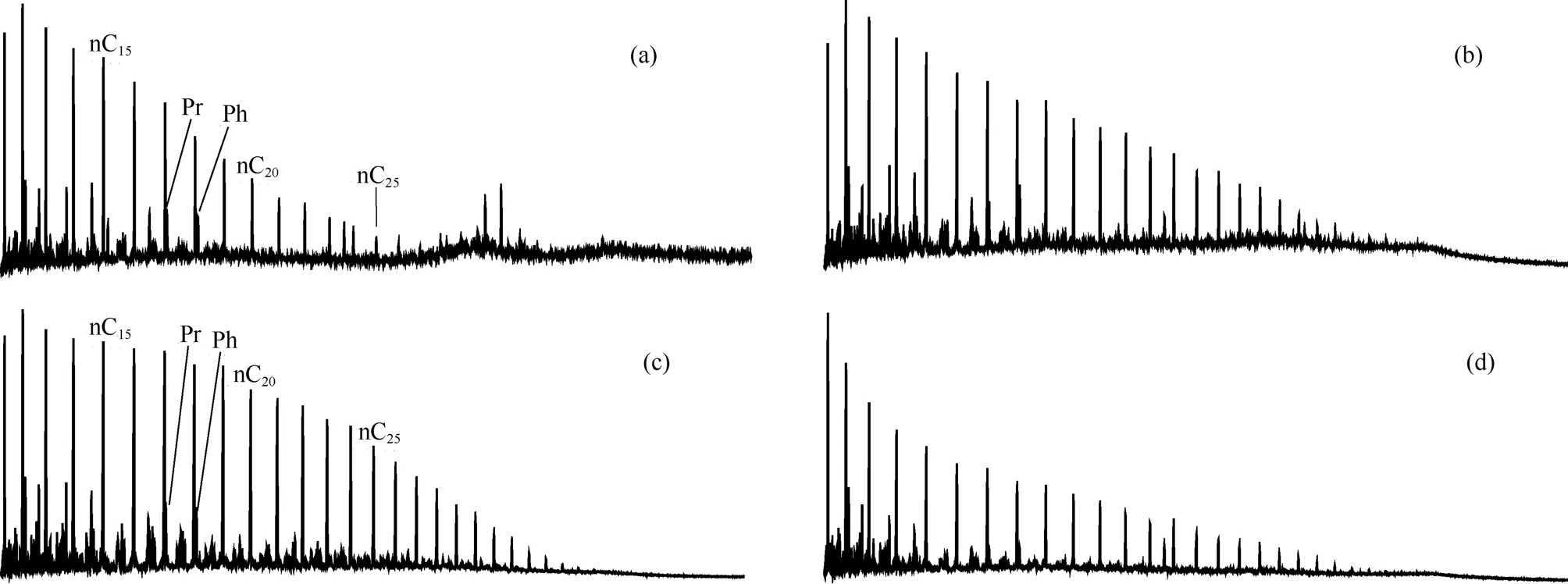

塔中地区典型原油饱和烃馏分 GC-MS总离子流图呈现链烷烃系列(包括正构烷烃系列和植烷系列)丰富而完整(见图 1),正构烷烃系列的丰度远高于相邻的姥鲛烷(Pr)和植烷(Ph)。由于正构烷烃系列是原油中抗生物降解能力最弱的化合物,丰富而完整的正构烷烃系列表明其属于正常原油。Pr/Ph值较为接近(1.0~1.5),Pr/nC17和 Ph/nC18值基本都小于 0.5(见表 1),反映研究区海相原油的链烷烃组成较为相似,表明其未遭受生物降解作用的改造。

图1 塔中地区典型原油饱和烃馏分GC-MS总离子流图

25-降藿烷系列是目前最常用的指示原油遭受严重生物降解作用改造的可靠标志物[9],但此类标志物在塔中地区不同原油中的分布呈现截然不同的特征。TZ11和 TZ113井原油中没有检测出 25-降藿烷系列(见图2),结合其完整且丰富的链烷烃系列的分布与组成特征(见图1),判断原油未遭受生物降解作用的改造,属于正常原油,这也是判断塔里木盆地海相原油原生性的主要依据。而TZ74和TZ122井原油中尽管也存在完整且丰富的链烷烃系列(见图1),但均检测出丰度较高的25-降藿烷系列(见图2),表明是严重生物降解原油与正常原油之间的混源油。上述现象说明研究区成藏史较为复杂,早期注入的原油遭受过生物降解作用的改造,但后期又有新鲜原油再次充注,目前部分原油所呈现出来的特征是两者叠加的结果。因此仅仅依据全油色谱特征或饱和烃馏分 GC-MS总离子流图难以判断原油的真实特征,必须结合链烷烃系列与25-降藿烷系列的组合特征,才能作出客观评判。依据这一标准,把研究区30个原油样品划分为正常原油(端元油)和正常原油与生物降解原油间的混源油(见表1)。

图2 塔中地区典型原油25-降藿烷系列(m/z 177)分布特征(C29H—C35H代表藿烷系列;C29Ts代表C29 18α(H)-降新藿烷;TsN、TmN、C28NH—C32NH代表25-降藿烷系列)

2.2 原油成因类型

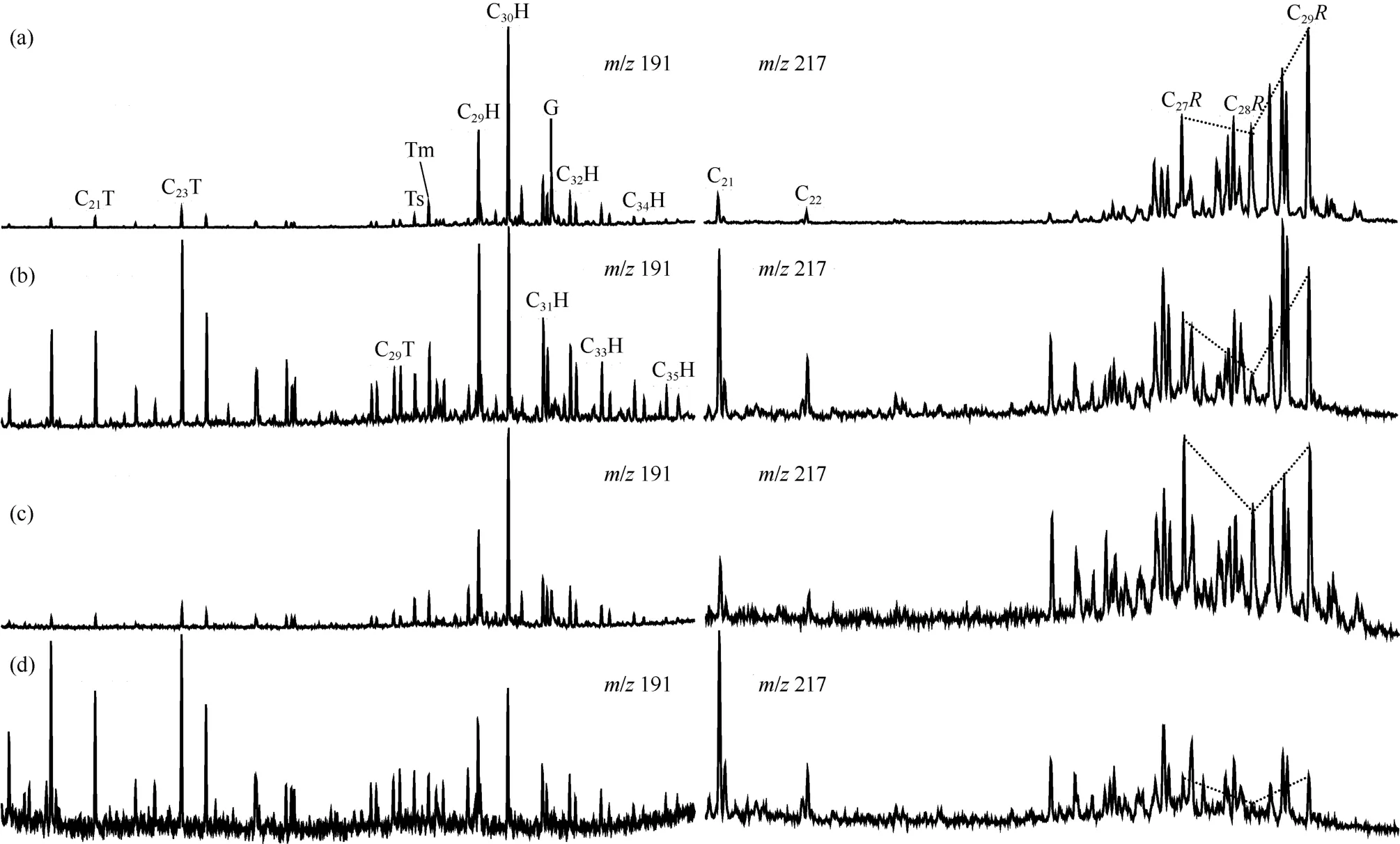

原油中甾、萜烷生物标志物的分布与组成特征证实TZ11和TZ30井原油具有较丰富的伽马蜡烷和C28甾烷,缺乏重排甾烷,C19—26三环萜烷系列和C21—22短侧链甾烷相对含量明显偏低(见图3a、表1)。但此类原油中甾、萜烷生物标志物非常丰富,浓度明显偏高,尤其是甾烷和藿烷系列的特征(见表2),为下奥陶统—寒武系烃源岩生成的典型原油[32],属于A类原油。TZ113井原油伽马蜡烷含量很低(见图 3b、表 1),C27—29甾烷组成中C28甾烷含量明显低于A类油,C27R、C28R、C29R构成“V”型,C19—26三环萜烷系列和C21—22短侧链甾烷较为丰富,重排甾烷含量中等,但低于规则甾烷,甾烷、萜烷生物标志物的浓度明显低于 TZ11和TZ30井A原油(见表2),与典型B类油特征十分相似,但此类原油的确切来源目前并没有达成共识。A类油和B类油的碳同位素组成不存在本质区别(见表2),朱心健等[40]认为寒武系与中、上奥陶统烃源岩中干酪根碳同位素组成存在相互重叠的现象,因此A类油和B类油出现相近的碳同位素组成也属正常。

TZ74井原油中 C19—26三环萜烷系列和 C21—22短侧链甾烷含量明显偏低,伽马蜡烷和C28甾烷含量相对较高,但低于 A类油(见图3c、表 1),显示出与 A类油较为接近的特征。该类原油中较高含量的25-降藿烷系列与完整的链烷烃系列并存,且重排甾烷含量比 A类油明显偏低(见表2),表明其为混源油。该类混源油中严重生物降解的原油为A类油,后期混合进来的新鲜原油为B类油。TZ122井原油中也呈现25-降藿烷系列与完整且丰富的正构烷烃系列并存的现象(见图1d、图2d),显示混源油的特征。该原油中甾烷、萜烷系列分布特征与B类油较接近,C19—26三环萜烷系列和C21—22短侧链甾烷含量较高,伽马蜡烷和C28甾烷含量明显偏低(见图 3d、表 1),其甾烷、萜烷的浓度明显低于B类油(见表2),显示出在成因上与B类油较为接近的特征。判断该类混源油中严重生物降解原油在成因上属于B类油,后期新混入的原油在成因上难以判定,因为其 C19—26三环萜烷系列具有不同的分布特征。

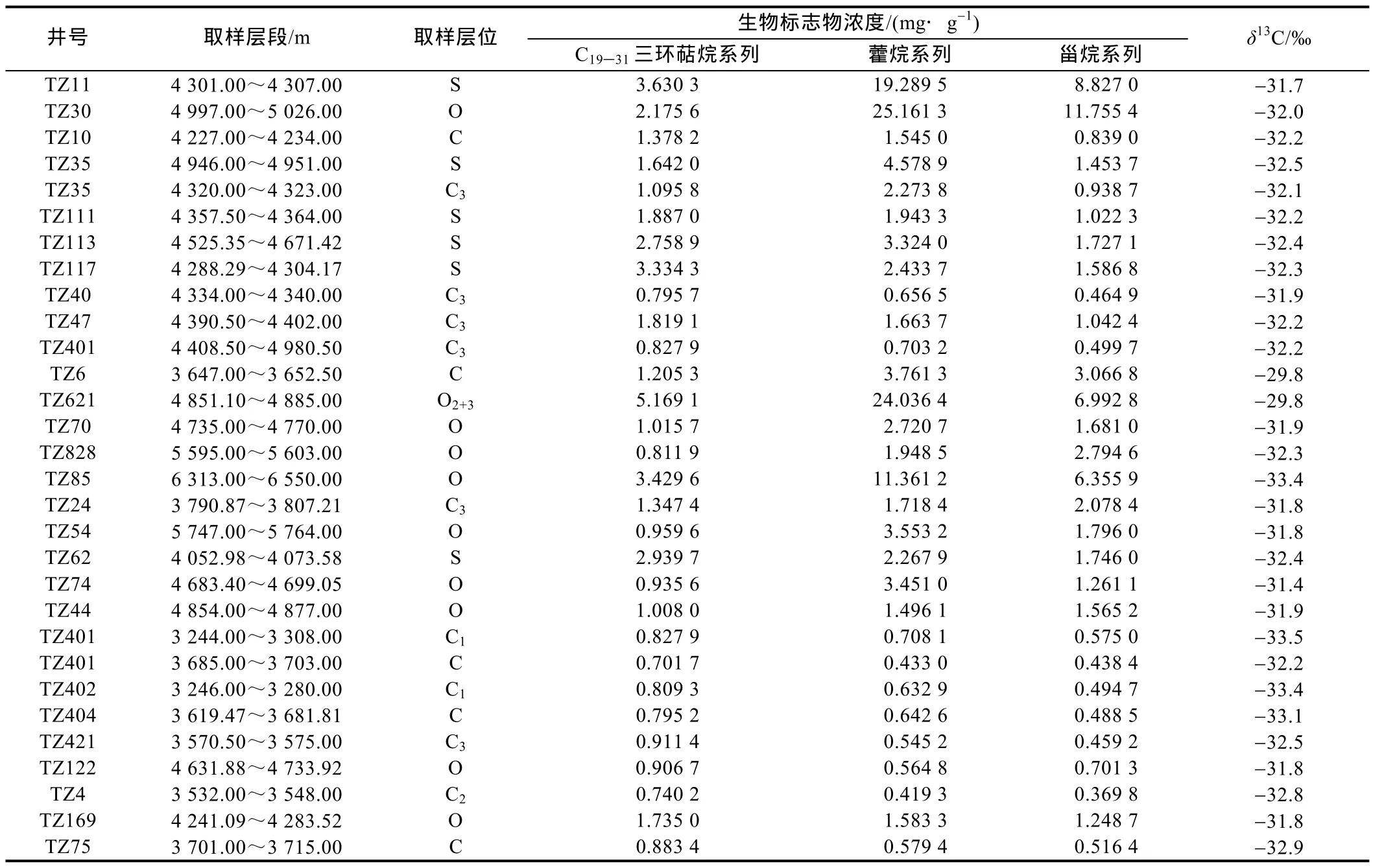

表1 塔中地区不同原油中生物标志物参数及其成因类型

表2 塔中地区不同原油中碳同位素组成和主要生物标志物浓度统计表

图3 塔中地区典型原油萜烷(m/z 191)、甾烷(m/z 217)系列分布特征(C21T、C23T、C29T、C30T分别代表C21、C23、C29、C30三环萜烷;C21—22代表短侧链甾烷;C29H—C35H代表藿烷系列;Ts、Tm分别代表18α(H)、17α(H)-22,29,30-三降藿烷,C27R、C28R、C29R分别代表 C27—29 5α(H)、14α(H)、17α(H)-20R甾烷;G 代表伽马蜡烷)

综上所述,依据原油中链烷烃系列和25-降藿烷系列是否并存划分端元油与混源油(见表1),结合甾烷、萜烷组成特征把端元油分成A类油和B类油,把混源油分成混源油A和混源油B(见图4)。其中混源油A为严重生物降解的A类油与B类油混合所致,混源油B为严重生物降解的 B类油与成因未知的正常原油混合所致。B类油与混源油B在图4中几乎聚集成一类,这与它们偏低的伽马蜡烷和C28甾烷密不可分。

图4 塔中地区原油中甾、萜烷组成特征与原油成因类型

3 长链藿烷系列与长链8,14-开环藿烷系列

3.1 长链藿烷系列

前人都是从生物降解原油中检测出 C35+长链藿烷系列[13-14]。本文通过对支链/环烷烃馏分的GC-MS-MS分析,在塔中地区正常海相端元油中检测出 C35+长链17α(H), 21β(H)-藿烷系列(见图 5),表明此类生物标志物在地质样品中普遍存在,只是由于含量低而无法通过常规手段检测出来。由此表明这类生物标志物具有原生性,直接来源于特定的生物先质,而与生物降解作用无关,松辽盆地上白垩统青山口组湖相烃源岩研究结果证实了这一认识[15]。

图5 TZ30井原油中C27—38长链藿烷系列母离子(m/z 370+14n,n取值0~11)-子离子(m/z 191)谱图(C29Ts代表18α(H)-降新藿烷)

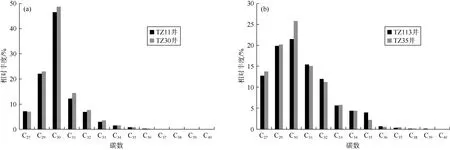

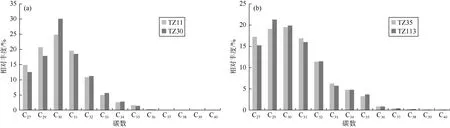

对比发现塔中地区两类海相端元油中长链藿烷系列的碳数组成存在一定差异。B类油中长链藿烷系列的碳数为 C27—40,A 类油中长链藿烷系列的碳数为C27—38,C39和 C40可能因丰度太低而未检测出来(见图6)。不同端元油中长链藿烷系列中各碳数的相对组成也存在明显差异。A类油中长链藿烷系列中各成员的相对含量差异悬殊,相邻化合物含量的变化幅度大,C30藿烷相对含量约占整个系列的50%,其他化合物的含量明显偏低(见图6a)。B类油中长链藿烷系列各成员的相对含量差异较小,相邻化合物(尤其是C27—35)含量的变化幅度小(见图6b)。这一特征是否也与塔中地区海相原油的成因类型有关,需要进一步深入研究。

图6 塔中地区A类(a)和B类(b)海相端元油中长链藿烷系列各碳数相对含量柱状图

常规 GC-MS方法在原油中检测到的藿烷系列碳数通常为C27—35,利用GC-MS-MS方法在塔中地区两类海相端元油中检测到 C35+长链藿烷系列,其相对丰度比 C31—35升藿烷明显偏低。如 B类油中 C36—40长链藿烷各碳数的含量为0.03%~0.70%,A类油中C36—38长链藿烷各碳数的含量为 0.01%~0.14%,均远低于C31—35升藿烷系列,因而在图 6a中基本显示不出来。值得注意的是,长链藿烷系列从C31到C35和从C36到C40相对含量的变化均呈现随碳数增加而逐渐下降的趋势,但两类海相原油中从C35到C36相对含量的变化则是陡降的,下降幅度达 4.5~6.0倍,表明塔中地区海相原油中的 C31—35升藿烷系列和 C36—40长链藿烷系列可能来源于不同的生物先质。

3.2 长链8,14-开环藿烷系列

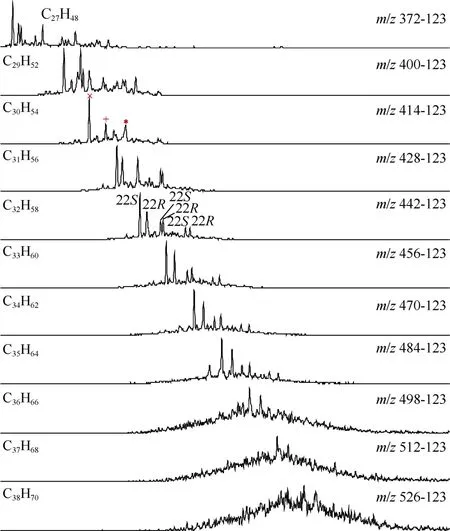

前人在不同性质原油[5,16-22]和烃源岩[23-25]中检测出8,14-开环藿烷系列,碳数集中在C27—31[5,14-18,21-25],只有个别地区的生物降解原油碳数达到C35,初步定性存在6个系列[19-20]。本文在塔中地区正常海相端元油中检测到碳数达到 C40的 3个系列长链8,14-开环藿烷,经与前人研究相对保留时间对比,确定这 3个系列分别是8α(H), 14α(H), 17α(H), 21β(H)-、8α(H), 14α(H), 17β(H),21α(H)-和8α(H), 14β(H), 17α(H), 21β(H)-,其C-17和C-21位上的立体构型分别继承于藿烷和莫烷(见图7),分别对应于6个系列8,14-开环藿烷中的系列2、系列4和系列6[20]。由于不同类型原油中的C278,14-开环藿烷均可检测到至少5个异构体,现有文献没有明确这5个异构体的立体构型与6个系列8,14-开环藿烷之间的对应关系而无法确定归属。为了便于与长链藿烷系列对比,在后续的讨论中把3个系列8,14-开环藿烷按碳数进行合并后与C27的5个异构体进行归一化处理,进而探讨不同端元油中C27—408,14-开环藿烷系列的分布及组成特征。

图7 TZ30井原油中长链8,14-开环藿烷系列母离子(m/z 372+14n,n取值0~11)-子离子(m/z 123)谱图(×代表系列2;+代表系列4;*代表系列6;22S和22R代表8,14-开环藿烷中侧链C-22位上的两个异构体)

塔中地区A类油中长链8,14-开环藿烷系列的碳数分布范围为 C27—38,C35+长链 8,14-开环藿烷很低,C39—40成员因丰度太低而检测不到(见图8a),这与其长链藿烷系列的碳数组成也具有可比性。B类油中8,14-开环藿烷系列的碳数组成完整,碳数达到C40(见图8b),与其长链藿烷系列的碳数组成具有很好的可比性。对比发现两类端元油中长链8,14-开环藿烷系列各碳数相对含量的变化具有一定的规律,即同类原油之间的变化特征是相似的,而不同类型原油之间的变化趋势存在一定差异,且与相应原油中长链藿烷系列各碳数相对含量的变化特征存在很好的对应关系(见图 6)。由此可见,塔中地区两类海相原油中长链8,14-开环藿烷系列和长链藿烷系列的分布及相对组成特征十分相似,表明这两类生物标志物在成因上可能具有继承性,即可能来源于相同的生物先质。

值得注意的是与长链藿烷系列一样,长链8,14-开环藿烷系列从C31到C35和从C36到C40相对含量的变化也呈现随碳数增加而逐渐下降的趋势,但从C35到C36相对含量的变化是陡降的,下降幅度达到3~5倍(见图8),进一步表明原油样品中长链藿烷系列和长链8,14-开环藿烷系列在成因和生物来源上存在不可分割的联系。

图8 塔中地区A类(a)和B类(b)海相端元油中长链8,14-开环藿烷系列各碳数相对含量柱状图

3.3 不同类型原油中藿烷系列与 8,14-开环藿烷之间的关系

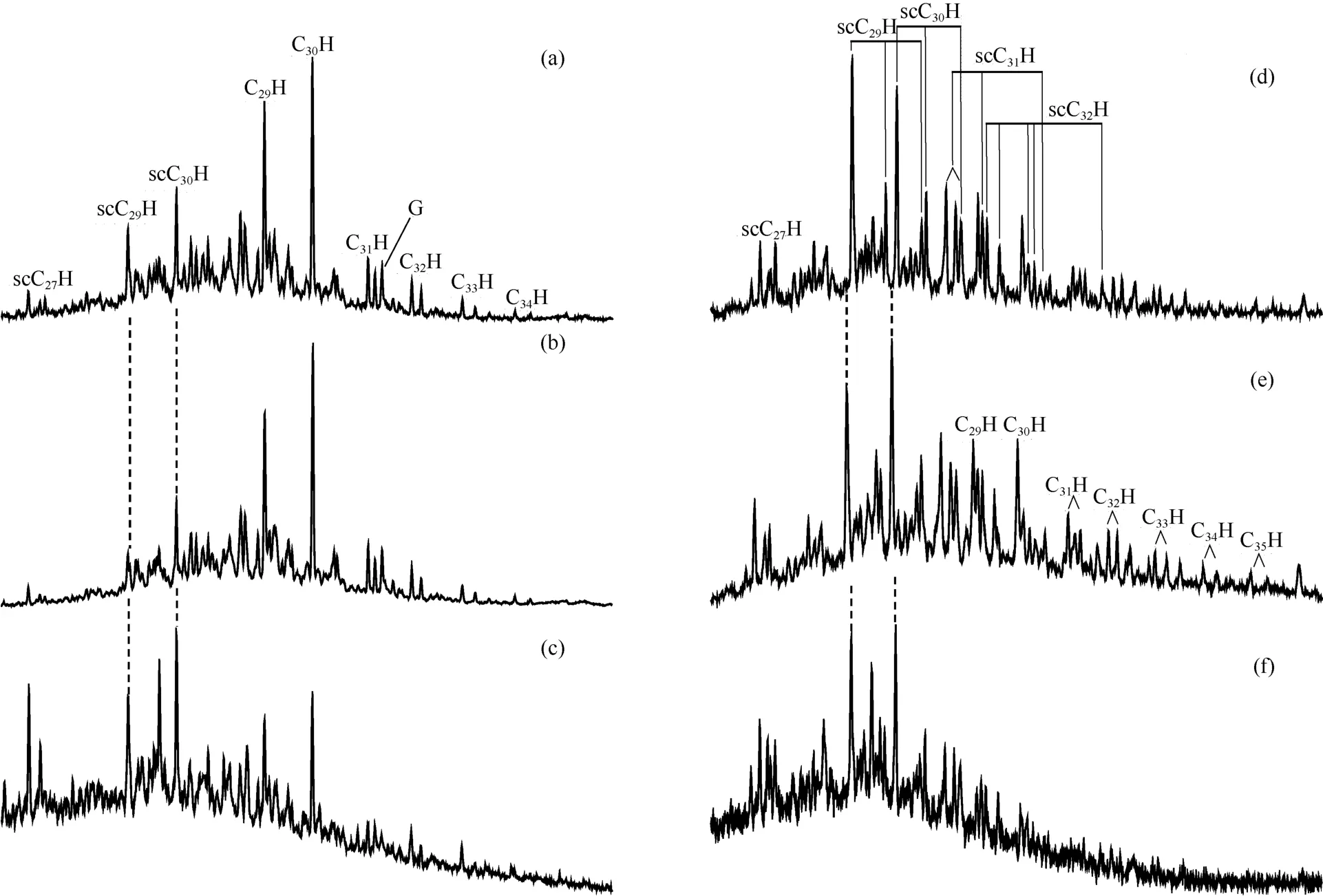

塔中地区两类海相原油中均可检测到长链藿烷和长链8,14-开环藿烷系列,且每个碳数的8,14-开环藿烷至少存在3个系列6个异构体。鉴于样品中8,14-开环藿烷系列2中C29和C30出峰早、丰度较高,在m/z123质量色谱图上容易确认(见图9),只要在m/z123和m/z191质量色谱图上分别确定相应碳数 8,14-开环藿烷和藿烷(C29和 C30)的峰面积,即可获得不同原油中C29和C308,14-开环藿烷与相应碳数藿烷化合物的相对组成信息,进而探讨其在原油成因类型判识和油源研究中的作用。

塔中地区A类油与B类油在8,14-开环藿烷系列含量上的差异显著(见图 9),两类混源油总体上继承了各自端元油的特征。但是,无论是混源油A还是混源油B,其8,14-开环藿烷系列的含量均明显高于各自端元油。如在m/z123质量色谱图上,混源油 A中 C29和 C308,14-开环藿烷的相对丰度明显高于相应碳数的藿烷,而在A类油中则恰好相反(见图9a—图9c);尽管B类油中8,14-开环藿烷系列十分丰富,但混源油B中的含量似乎更高。如在混源油B中C29和C308,14-开环藿烷的相对丰度明显偏高,而相应碳数的藿烷系列的含量则很低,在m/z123质量色谱图上几乎难以辨认(见图9d—图9f)。

图9 塔中地区两类海相端元油及相关混源油m/z 123质量色谱图(scC27H、scC29H—scC32H分别代表C27、C29—32 8,14-开环藿烷)

A类油中8,14-开环藿烷系列含量偏低,scC29H/C29H值和 scC30H/C30H值均小于 0.2,但 C28R/C29R值和G/C31H值较高;B类油中8,14-开环藿烷系列含量较高,scC29H/C29H值和 scC30H/C30H值分别为 0.6~1.2和0.4~1.0,但C28R/C29R值和G/C31H值偏低,通过关系图可以很好地区分开这两类端元油(见图10)。

混源油A为严重生物降解的A类油与B类油(成熟度可能存在差异)发生混合所致,符合两类生物标志物组成特征不同的原油发生混合时相关化合物及其参数的变化规律,即A类油中含量较高的 C28甾烷和伽马蜡烷在混源油A中得到了继承,但含量有所下降,而含量偏低的8,14-开环藿烷系列在混源油中则明显升高;混源油B是严重生物降解的B类油与可能同属B类油(在成熟度上可能存在差异)发生混合所致,8,14-开环藿烷系列的含量远高于B类油,scC29H/C29H值和scC30H/C30H值分别为1.5~2.3和1.3~1.6,通过关系图也可以很好地区分出这两类油(见图 10)。由此可见,依据原油中8,14-开环藿烷的相对含量,结合其他甾、萜烷参数,不但可以区分端元油,还可以区分混源油,表明这一方法具有很高实用性。正常原油中8,14-开环藿烷系列的存在和生物降解原油与正常原油的混源油中更加富含此类标志物这一现象说明其抵抗生物降解的能力远高于藿烷,因而在严重生物降解原油中会得到富集,这也是相关混源油中明显富含8,14-开环藿烷的内在原因,可见这一方法对严重生物降解原油的油源研究的适用性可能更强。

图10 塔中地区不同类型原油中C28R/C29R-G/C31H与scC29H/C29H-scC30H/C30H关系图

前人认为8,14-开环藿烷系列是原油遭受生物降解作用的产物[21],但是本文在未遭受生物降解作用改造的正常原油中也检测出此类生物标志物,表明此类标志物的存在与生物降解作用之间不存在因果关系。在未成熟油页岩[24]和临界成熟藻烛煤[23]抽提物中检测出C27—328,14-开环藿烷系列表明地质样品中此类生物标志物的形成可能发生在成岩阶段,能够存在于高、过成熟海相烃源岩[25]和严重生物降解原油[5,16,19-20]中说明此类标志物不但具有高的热稳定性而且还具有强生物降解能力。因此,塔中地区端元油和混源油中8,14-开环藿烷系列的普遍性表明此类生物标志物具有强抗生物降解能力,这一特性可以为那些甾烷、萜烷生物标志物的分布与组成因生物降解作用发生变异的原油的油源研究提供一种可能的途径。

到目前为止,对地质样品中8,14-开环藿烷系列的研究多停留在分析检测上,对其形成机理及影响因素所知甚少。塔中地区两类海相端元油中8,14-开环藿烷系列相对含量上的巨大差异表明烃源岩形成的环境特征如古盐度和水柱分层等可能是影响或制约8,14-开环藿烷系列形成的重要因素。

4 结论

塔里木盆地塔中地区两类海相端元油中C35+-长链藿烷和长链8,14-开环藿烷系列同时并存,表明它们为原生的生物标志物,与原油的生物降解作用无关。分析结果表明,富含 C28甾烷和伽马蜡烷的 A类油中两类生物标志物的碳数组成为C27—38,而C28甾烷和伽马蜡烷含量偏低的B类油中碳数组成可达C40。C35细菌藿烷四醇可以解释地质样品中C31—35藿烷和8,14-开环藿烷的成因和来源,但不能解释海相原油中 C35+长链藿烷系列和长链8,14-开环藿烷系列的成因和来源,由此表明此类标志物可能来源于原核生物细菌中一个未知、但具有藿烷骨架的C40生物先质。

塔中地区不同类型原油中8,14-开环藿烷系列的含量存在显著差异,其中A类油明显低于B类油,混源油A明显低于混源油B,端元油明显低于相应类型的混源油。综合甾、萜的相对组成和不同类型原油中8,14-开环藿烷与相应碳数藿烷组成特征之间的关系,可以把两类海相端元油和相关混源油区分开,表明此方法在塔里木盆地海相原油油源研究中具有良好的应用前景和更宽的适用范围。