电针刺激对周围性面瘫急性期患者心理状态的影响

代安洪 冯斯峰 浦晶晶 阳兆佳 孙冉 洪欣 张红艳 徐朴翠 丁宇 殷志雄 陆运强

摘要:目的 探讨电针刺激对周围性面瘫急性期患者心理状态的影响。方法 对符合纳入标准的118例急性期周围性面瘫患者随机分为5组,治疗组(4组)采取电针治疗,对照组(1组)采用普通针刺,连续治疗4个疗程,每个疗程6 d。观察五组治疗前后焦虑自评量表(SAS)评分、抑郁自评量表(SDS)评分的变化,并进行疗效评定。结果 与使用连续波(>2Hz)的电针相比,使用疏密波((<2Hz)和(>2Hz))的电针可以降低面瘫患者SAS评分(P<0.05),疏密波(>2Hz)的电针可以降低面瘫患者SDS评分(P<0.05);与治疗前相比,使用疏密波(>2Hz)和连续波(<2Hz)的电针治疗后,SAS评分显著降低(P<0.05),使用连续波(<2Hz)的电针治疗后可降低SDS评分(P<0.05),而用普通针刺进行4个疗程治疗后,SAS评分和SDS评分降低不显著(P>0.05)。结论 电针在改善面瘫症状的同时,也改善面瘫患者的心理状态。

关键词:周围性面瘫;电针;针刺;焦虑;抑郁

中图分类号:R246 文献标志码:B 文章编号:1007-2349(2021)10-0064-05

周围性面瘫,又称“口僻”,常表现为口角歪斜、闭眼不能等,本病可任何年龄发生,多在冬、春季发病,临床上将1~7d分为急性进展期[1],一旦发病,病情发展迅速,常伴有焦虑、抑郁等症状[2]。其急性期的治疗尤其重要,若治疗不及时或治疗方法不正确,面瘫症状除了给患者带来身体上的不适,同时,也会影响患者的心理、精神状态[3],对患者的生活和工作都有严重的影响,故在对患者进行治疗时,除了针对面瘫症状的治疗外,还应重视患者如焦虑、抑郁等情绪症状的调节。本试验通过电针对面瘫患者焦虑抑郁评分的影响,探讨电针刺激对周围性面瘫急性期患者心理状态的影响。现报道如下。

1 资料与方法

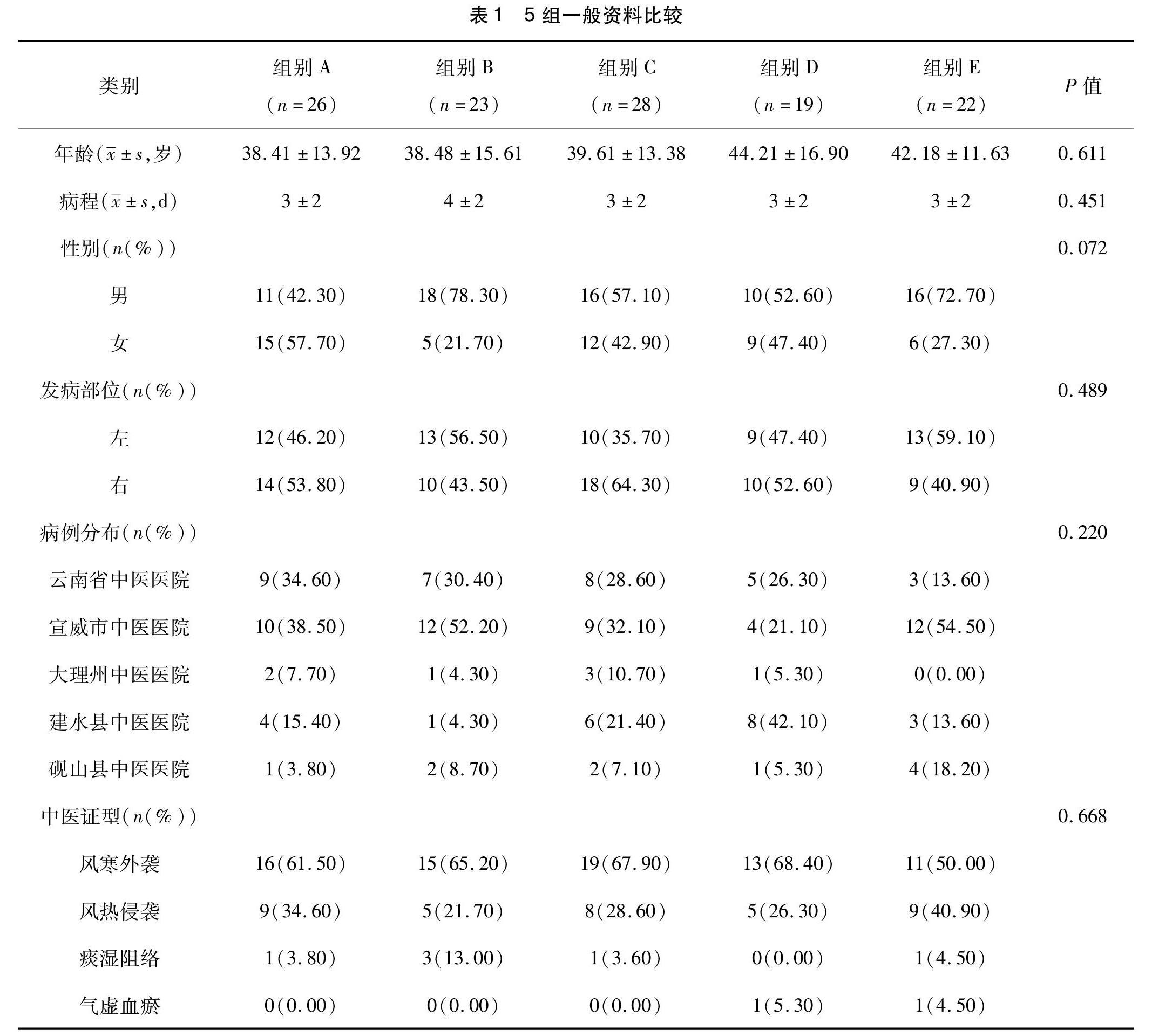

1.1 一般资料 选取云南省2018年5月—2019年[KG(0.15mm]2月的急性期周围性面瘫患者133例(其中治疗其脱落15例),由各分中心(宣威市中医医院、建水县中医医院、砚山县中医医院、大理州中医医院)将符合纳入标准的面瘫患者上报云南省中医医院针灸科,总中心采用SPSS21.0生成随机号,当符合条件的受试对象进入研究时,各分中心按照预定的随机方案,将各分中心随机号分配到相应的组别(A组、B组、C组、D组、E组)。盲法:实行研究人员、操作人员、统计人员三者分离。本研究最终纳入133例急性周围性面瘫患者,其中脱落15例(B组脱落1例,C组脱落3例,D组脱落3例,E组脱落8例),脱落率为11.28%。纳入数据分析例数分布情况如下:A组26例、B组23例、C组28例、D组19例、E组22例。A组26例,年龄21~66岁,平均(38.42±13.92)岁,病程0.17~7 d,平均(3±2)d;B组23例,年龄18~70岁,平均(38.48±15.61)岁,病程1~7 d,平均(4±2)d;C组28例,年龄19~70岁,平均(39.61±13.38)岁,病程1~7 d,平均(3±2)d;D组19例,年龄19~75岁,平均(44.21±16.90)岁,病程1~7 d,平均(3±2)d; E组22例,年龄19~60岁,平均(42.18±11.63)岁,病程0.17~6 d,平均(3±2)d。5组患者年龄、病程、性别、发病部位、病例分布、中医证型一般资料无显著性差异(P>0.05),具有可比性。见表1。

1.2 诊断标准 周围性面瘫急性期的西医诊断标准参照2016年中华神经科杂志《中国特发性面神经麻痹诊治指南》[4];中医诊断标准参照“十二五”全国高等中医药院校规划教材《针灸治疗学》[5]。

1.3 纳入标准 (1)符合诊断标准。(2)首次发病者;病程≤7 d,未经任何治疗者。(3)单侧面瘫。(4)性别、民族不限,18岁≤年龄≤70岁。(5)签署知情同意书。

1.4 排除标准 (1)病程不符合纳入标准。(2)年龄<18岁,或年龄>70岁者。(3)合并有恶性肿瘤、传染病、糖尿病、心脑血管、肝、肾、肺和造血系统等严重原发性疾病患者和精神病患者。(4)亨特氏综合征患者。(5)体内装有人工起搏器者以及不适合应用电刺激的患者,以及孕妇、哺乳期妇女。(6)正在参加其他临床试验者。(7)其他原因引起的面瘫。(8)针刺穴位或穴位附近皮肤有感染者。(9)不能完成基本疗程,依从性可能不好者。

1.5 分组 治疗组:A.疏密波(2Hz)组;B.疏密波(<2Hz)组;C.连续波(2Hz)组;D.连续波(<2Hz)组。共4组。对照组:E.对照组(普通针刺)。共1组。

1.6 治疗方法

1.6.1 观察组 参照全国高等中医药院校“十二五”规划教材《针灸治疗学》[5]。周围性面瘫选穴,各组穴位相同。主穴:阳白、四白、颧髎、颊车、地仓、翳风、牵正、太阳、合谷。辨证配穴:风寒外袭配风池、风府;风热侵袭配外关、关冲;气血不足配足三里、气海;瘀血阻络配血海;痰湿阻络配丰隆、三阴交;味觉减退配足三里;听觉过敏配阳陵泉;抬眉困难配攒竹;鼻唇沟变浅配迎香;人中沟歪斜配水沟;颏唇沟歪斜配承浆;流泪配太冲。电针选穴:地仓、颊车、颧髎、太阳。操作:进针后进行捻转,提插,行平补平泻手法,轻刺激,捻转的角度在90~180°(人中穴除外),频率在60~90次/min;提插的幅度在0.3~0.5 cm,频率在60~90次/min,捻转,提插幅度和频率采用均等的手法,以得气為度。

针刺得气后,将电极接至以上穴位(地仓与颊车,颧髎与太阳相连),按分组采用相关疏密波或连续波及频率,强度以患者舒适为度,并严格记录患者耐受电针的频率阈值及强度输出阈值。各组患者每日1次接受治疗,均留针30 min,留针期间中不行针。共治疗4个疗程,每个疗程6 d,每疗程之间休息1 d。

1.6.2 对照组 参照“十二五”全国高等中医药院校规划教材《针灸治疗学》[5]周围性面瘫选穴进行普通针刺治疗。

1.7 观察指标 在治疗前和疗程结束后,分别采用焦虑自评量表(SAS)评分、抑郁自评量表(SDS)评分进行评估。

1.7.1 SAS评分 SAS量表由20个问题组成,每个问题包含4个选项:很少、有时、经常和总是,分别代表1~4分,其中5、9、13、17、19题为反序计分,总分范围为20~80分,得分越高,焦虑症状越严重。

1.7.2 SDS评分 SDS量表包括20个问题。计分方法与SAS评分相同,其中2、5、6、11、12、14、16、17、18、20题为反序计分,总分范围为20~80分,得分越高,抑郁症状越严重。

1.8 统计学方法 采用SPSS25.0软件进行分析,对于呈正态分布的数据,采用均数±标准差、t检验、方差分析;对于严重偏态分布的数据,采用中位数(四分位数间距)、秩和检验,多重比较用Bonferroni法校正检验水准。

2 结果

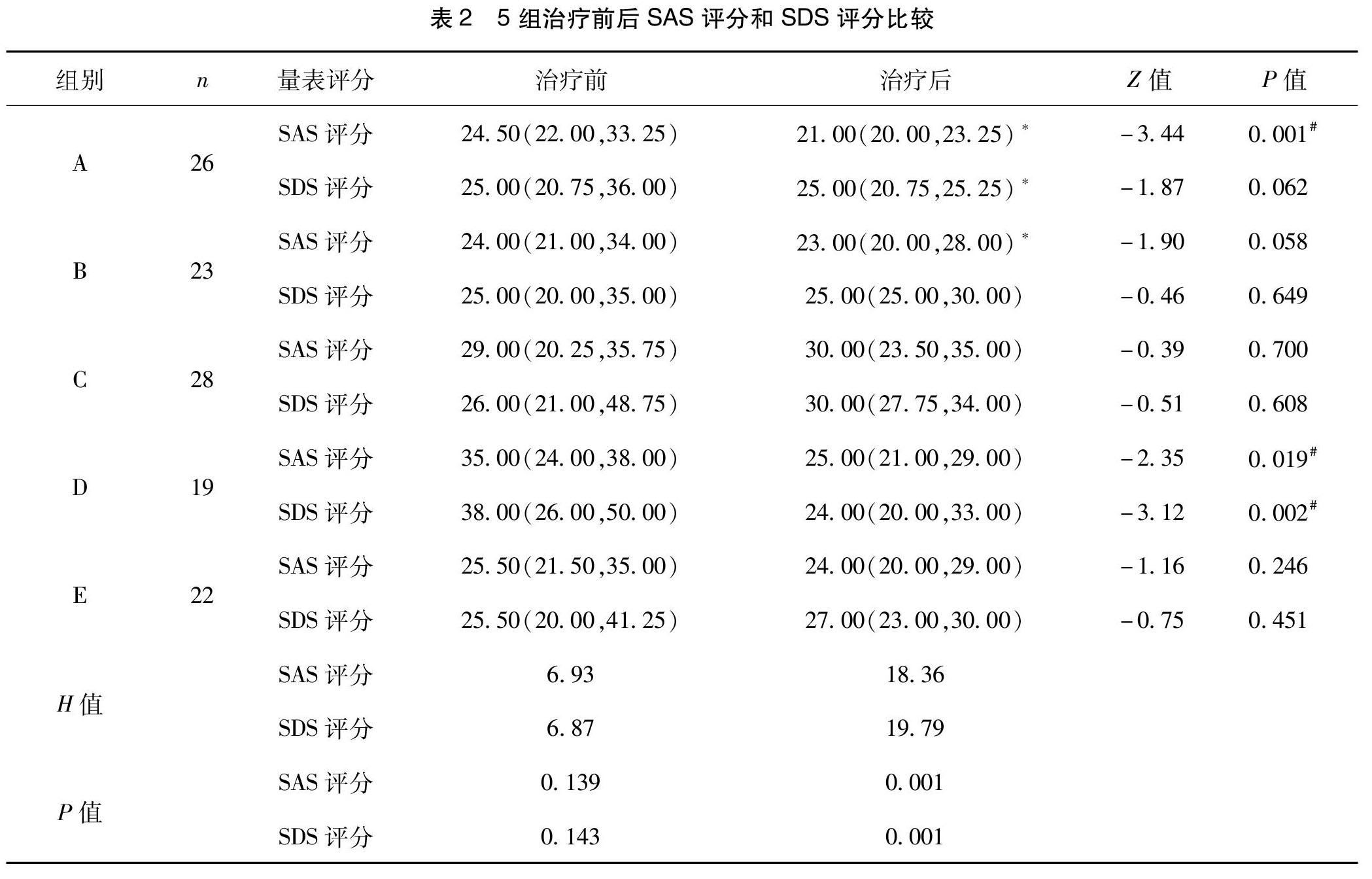

2.1 治疗前后SAS评分和SDS评分比较 经各组中位数作折线图发现,除C组外,治疗后其余四组SAS评分中位数较治疗前均有不同程度的降低,其中D组降低明显;治疗后A组和D组SDS评分中位数较治疗前降低,其中D组降低明显,而B、C、E 3组评分中位数较治疗前有不同程度的升高,C组表现出明显的升高。经过秩和检验结果发现,治疗前不同组之间,患者SAS评分和SDS评分无显著性差异(P>0.05),具有可比性。治疗后不同组患者的SAS评分和SDS评分差异有统计学意义(P<0.05),其中两两比较发现,与C组比较,A组、B组治疗后的SAS评分差异均有统计学意义(P<0.05),A组治疗后的SDS评分差异有统计学意义(P<0.05)。见图1、图2、表2。

2.3 治疗前后SAS评分和SDS评分配对比较 经过配对秩和检验结果发现,治疗前后A组和D组患者的SAS評分差异有统计学意义(A组Z=-3.44,P=0.001、D组Z=-2.35,P=0.019);治疗前后D组的SDS评分差异有统计学意义(D组Z=-3.12,P=0.002)。见表2。

结果显示,与使用连续波(>2Hz)的电针相比,使用疏密波((<2Hz)和(>2Hz))的电针可以降低面瘫患者SAS评分,疏密波(>2Hz)的电针可以降低面瘫患者SDS评分;与治疗前相比,使用疏密波(>2Hz)和连续波(<2Hz)的电针治疗后,SAS评分显著降低,使用连续波(<2Hz)的电针治疗后可降低SDS评分,而用普通针刺进行4个疗程治疗后,SAS评分和SDS评分降低不显著。

3 讨论

面瘫是临床常见的一种神经系统疾病,急性期发作时,病情不稳定,临床症状常呈进行性加重[6]。周围性面瘫的病因病机是由外邪侵袭、正气亏虚、经脉受损,从而导致面部经络失养、筋肉迟缓无力,造成面肌麻木、瘫痪等,最早可见于《灵枢·经筋》、《金匮要略·中风历节病脉并治第五》等中医典籍中。现代医学则认为,面瘫早期的主要病理变化是由于面神经出现缺血、水肿及受压所致。面瘫症状对面容的影响,常常会引起各种心理应激反应,产生不同的情绪变化(如焦虑、抑郁等),刺激机体相应的神经、内分泌及机体免疫方面的变化,如果所引起的情绪变化超过机体自身调节的限度,部分面瘫患者就有可能出现心身疾病(如焦虑症、抑郁症等)。因此,对周围性面瘫急性期患者的生活质量调查具有一定的实际意义,故本研究通过对面瘫患者焦虑、抑郁评分进行评估,发现部分患者的焦虑和抑郁评分高于正常值,处于轻度甚至中度的抑郁状态,这与在长期的研究中人们逐渐认识到的心理社会因素在疾病的发生、发展和康复中发挥重要的作用的事实相吻合。

祖国医学界认为面瘫早期针灸治疗是促进局部血液循环,防止面神经进一步受损的最佳时机,具有操作简单、见效快、不良反应少等[7]优势。此外,李氏强调,周围性面瘫急性期可采用针刺和电针治疗,也是针刺和电针治疗的最佳时机,故电针对解除面瘫症状同样具有重要作用。

本研究评价电针刺激地仓与颊车、颧髎与太阳对周围性面瘫急性期患者心理状态的影响。结果表明,电针能显著降低面瘫患者焦虑、抑郁量表评分,其中使用连续波(<2Hz)电针均能明显降低患者焦虑、抑郁评分,说明电针能在改善面瘫症状的同时,改善面瘫患者的心理状态,二者相互影响,相互作用,这可能是由于电针融针刺信息与电流信息于一体,形成电场作用,刺激了附近的神经,加大了 刺激信息能量,使电极所处穴位周围的肌肉组织发生舒缩,改善神经损伤局部及周围区域的血液循环,使损伤局部炎性水肿消退[8],从而使患者大脑皮质神经调节功能达到最佳水平,促使面肌运动功能的恢复,达到降低焦虑、抑郁评分的目的,但其具体作用机制尚需进一步探讨研究。

综上所述,面瘫的症状不仅会给患者带来身体上的不适,还会影响患者的心理、精神状态,故对面瘫患者的治疗目标不应局限于改善面部症状和促进面神经炎性吸收,还应兼顾提高患者的生活质量,促进疾病康复,及时有效地预防心身疾病的发生。在临床上治疗面瘫时,应密切注意患者的心理、精神状态及生活质量方面的康复,以提高患者的生活质量,通过电针刺激,改善面瘫症状和心理状态,提高患者生活质量,拓宽面瘫疾病的临床治疗思路,结合针灸疗法与心理-社会医学模式,为临床电针治疗面瘫提供新的依据,但电针治疗面瘫伴焦虑抑郁的临床疗效有待进一步研究。

参考文献:

[1]王子臣,王声强.“分期针刺法”治疗周围性面瘫31例疗效观察[J].中国针灸,2002(7):21-22.

[2]石峰,张炳山.60例面神经炎患者心理状况调查研究[J].中国全科医学,2004(15):1061-1062.

[3]杨原芳,林良才,蔡海荣,等.电温针法治疗急性期风寒型周围性面瘫的临床疗效观察[J].浙江中医药大学学报,2017,41(9):775-778.

[4]刘明生.中国特发性面神经麻痹诊治指南[J].中华神经科杂志,2016,49(2):84-86.

[5]高树中,杨骏.针灸治疗学[M].9版.北京:中国中医药出版社,2016:51.

[6]熊中慧,李茜,贺宏.温针灸为主治疗周围性面瘫36例临床观察[J].湖南中医杂志,2014,30(12):78-79.

[7]王凌海,李晓东,邹春艳,等.电针温针灸治疗周围性面瘫52例[J].健康周刊,2015(1):20.

[8]卫彦.不同针刺参数对实验性周围性面瘫兔面神经损伤再生修复影响的研究[D].哈尔滨:黑龙江中医药大学,2006.

(收稿日期:2021-05-28)