李白辞赋的楚骚情韵

刘梦婷

(首都师范大学 文学院 ,北京 100089)

前 言

历代学者多侧重于研究李白诗歌的艺术成就,论及辞赋,则远不及论散文的周密,更不及论诗歌的详尽。读李白辞赋(按《李太白全集》收录李白辞赋:《大鹏赋》《拟恨赋》《惜余春赋》《愁阳春赋》《悲清秋赋》《剑阁赋》《明堂赋》《大猎赋》共计八篇,本文简称为李白辞赋),楚语楚句比比皆是,赋篇充斥着浓郁的楚风楚韵。而今鲜有专论此方面者,即便涉猎,也多夹杂别项,分析辞赋的楚骚风貌尤为粗略。 学界研究李白辞赋的论文较多,研究角度也十分广泛。据不完全统计,这些文章中有七篇与笔者的研究角度贴近。何易展《李白辞赋的哲理内蕴与庄骚情结》[1]《论李白辞赋的“祖骚宗汉”倾向》[2]两篇论文主要研究李白对楚辞、汉赋及庄子艺术的承袭;唐婷《论李杜对宋玉辞赋的接受》[3]、彭安湘《试论李白抒情赋与宋玉赋的传承关系》[4]、孟修祥《论李白对楚辞的接受》(1)见孟修祥《论李白对楚辞的接受》,收录在2001年《中国李白研究——纪念李白诞生1300周年国际学术讨论会论文集》,第195-197页。三篇分别研究李白辞赋对楚辞、宋玉的接受情况。用典方面,有赵朝芳《李白辞赋用典研究》[5],典故的分类方式很多,但因研究视角不以楚地文化为中心,势必有所遗漏。另外,宫玉婷的《李白辞赋研究》[6]以更宽广的视角观照李白辞赋,不仅涉及楚骚,还有李白对历代辞赋的继承情况,论文最后一章从积极、消极两个角度出发,研究其中体现的人生态度。

笔者以李白辞赋中出现的楚文化为核心,探讨李白在以四篇骚体赋(《惜余春赋》《愁阳春赋》《悲清秋赋》《剑阁赋》,后文统称为李白四赋或骚体四赋)为首的辞赋创作中,通过炼句、用典等手法展现的骚体风格与楚骚情韵。

一、 李白骚体赋四篇

清人王琦在注释《李太白全集》时,将八篇辞赋并称为“古赋八首”,归类似乎过于笼统。古赋之称始于唐代,伴随古文运动,该文体为别于骈赋、律赋而生[7]。古赋本来只是一个时代概念,专指先秦两汉赋,也包括后代拟先秦两汉之赋,其中尚有骚体赋、散体大赋、抒情小赋、俗赋等不同体制。

检视李白八赋,其中《大鹏赋》《明堂赋》《大猎赋》无论结构、语言,均可归入散体大赋;《拟恨赋》模拟江淹《恨赋》,立意、结构、语句皆亦步亦趋,显然也是骈赋;《惜余春赋》《愁阳春赋》《悲清秋赋》《剑阁赋》中的骈体句式极多,偶有几处散句也不影响全篇格式的整齐感,似有骈赋之象,但从此四赋的语言和特殊情韵看来,或许该归属于骚体赋类。

骚体赋源出《离骚》,大兴于汉魏六朝,虽冠以“赋”名,却颇具楚骚特征。现吸收前贤之论,归纳骚体赋的特点如下:一是抒情性强,表达作者的忧思哀愁,属直陈式结构,自说自话,无需旁人对答,且语体风格更为疏朗流畅,并无大赋堆砌板滞之弊;二是句式两两相对,基本以五言、六言为主;三是以“兮”字句为基本句型,“兮”字或于句尾或于句中;四是两句一韵,无论有无“兮”字,都在对句句末押韵[8];五是赋篇结尾多有“乱”词[9]。骚体赋与骈赋在句式上相近,皆两两相对,最明显的区别就在于对骈俪协韵的追求上,后者显然更为严格。那么,李白的《惜余春赋》《愁阳春赋》《悲清秋赋》《剑阁赋》四篇当可划归骚体赋类,本文便以此四赋为研究对象,余下《拟恨赋》《大鹏赋》等四篇会在论及艺术技巧方面时有所涉猎。

二、 李白辞赋的楚骚句式

(一)“兮”字句的使用情况

1.楚骚作品中“兮”字句的分类

“兮”字作为语气助词,毫无疑问是楚骚作品中极为显著的特征。虽然《诗经》中也有“兮”字出现,但其使用频率与情感程度远不及楚骚浓烈。根据“兮”字在句中的不同位置,共可分为三类。

一是位于句中。该类“兮”字句数量极多,又可分为三类:第一类是“三兮三”式,如“若有人兮山之阿”(《九歌·山鬼》)、“操吴戈兮被犀甲”(《九歌·国殇》);第二类是“三兮二”式,如“与日月兮同光”(《九章·涉江》)、“灵皇皇兮既降”(《九歌·云中君》);第三类是“二兮多”式,如“桂櫂兮兰枻”(《九歌·湘君》)、“萧瑟兮草木摇落而变衰”(《九辩》)等。

二是位于句末。如“沧浪之水清兮”(《渔父》)、“固烦言不可结诒兮”(《九章·惜诵》),或《离骚》中的大部分语句,十分常见。

三是不规则句。诸如“眴兮杳杳”(《九章·怀沙》)、“夕晞余身兮九阳”(《远游》)、“吾与重华游兮瑶之圃”(《九章·涉江》)、“登山临水兮送将归”(《九辩》)等。该类句式出现频率过低或仅在一篇中出现,往往随情感而顿,更加恣意。

2.李白辞赋中的“兮”字句

李白学识渊博,辞赋中也有对楚骚体的习用,尤以“兮”字句最为明显。以《惜余春赋》《愁阳春赋》《悲清秋赋》《剑阁赋》为例,具体的使用情况参见表1。

表1 李白骚体赋中“兮”字使用情况

查李白骚体赋类,“兮”字句的使用十分频繁。四篇赋中共计四十七句,其中句末类占六句,句中类占四十句,不规则句类占一句,各类“兮”字句都有涉猎。另外,李白的《拟恨赋》中仍有六句,《大猎赋》《明堂赋》有二十余句。可知在李白的八篇辞赋中,除《大鹏赋》外几乎遍布“兮”字句式。

(二)杂言句式

与《诗经》以四言句式为主的整齐划一不同,楚骚旧作以六言、八言为底,又夹杂四言、五言,甚至更长,句式十分灵活。这种随情而变的灵动,使得作品的情韵更为生动。《九歌》是楚骚旧作之一,表达了对楚地神祇的崇敬赞美之情。全文以六言居多,夹杂五言、八言,这种不固定的形式将描写景物以及叙述举动的语句与抒情相融,同时也渲染了祭祀的神秘感。

纵观李白四赋,无不是四言、五言、六言、七言交错使用。以《惜余春赋》为例:第一段从“天之何为令北斗而知春兮”到“每为恨兮不浅”,除前两句和“吟清风(缪本作枫)而咏沧浪,怀洞庭兮悲潇湘”外,都是六言句式;第二段从“汉之曲兮江之潭”开始,是六七言句式交替出现,只“恨不得挂长绳于青天,系此西飞之白日”一句不同;第三段与第二段一样,也是六七言句式交替使用。

《愁阳春赋》《悲清秋赋》《剑阁赋》的句式更为杂乱,四言、六言、八言交替出现,完全是随情而用。但也正是这种错乱的句式,更能宣泄李白不加掩饰的情绪。或许是这种随性宣泄的态度,令李白更倾向于选择骚体赋抒情。

三、从用典情况看李白赋的楚骚情韵

李白辞赋以情韵见长,使用典故更易引起读者对这份情感的共鸣。也正因为这些典故运用得恰到好处,让这四篇简短的辞赋承载了极为丰厚的情韵,难以抑制的悲情喷涌而出。

(一)典故的具体来源

所谓典故,是为了达到一定的修辞目的,在作品中引用古代故事或有来历的现成话语。典故可分为语典、事典两种,前者取自历代古书中的语句,后者取自历史故事、传说。

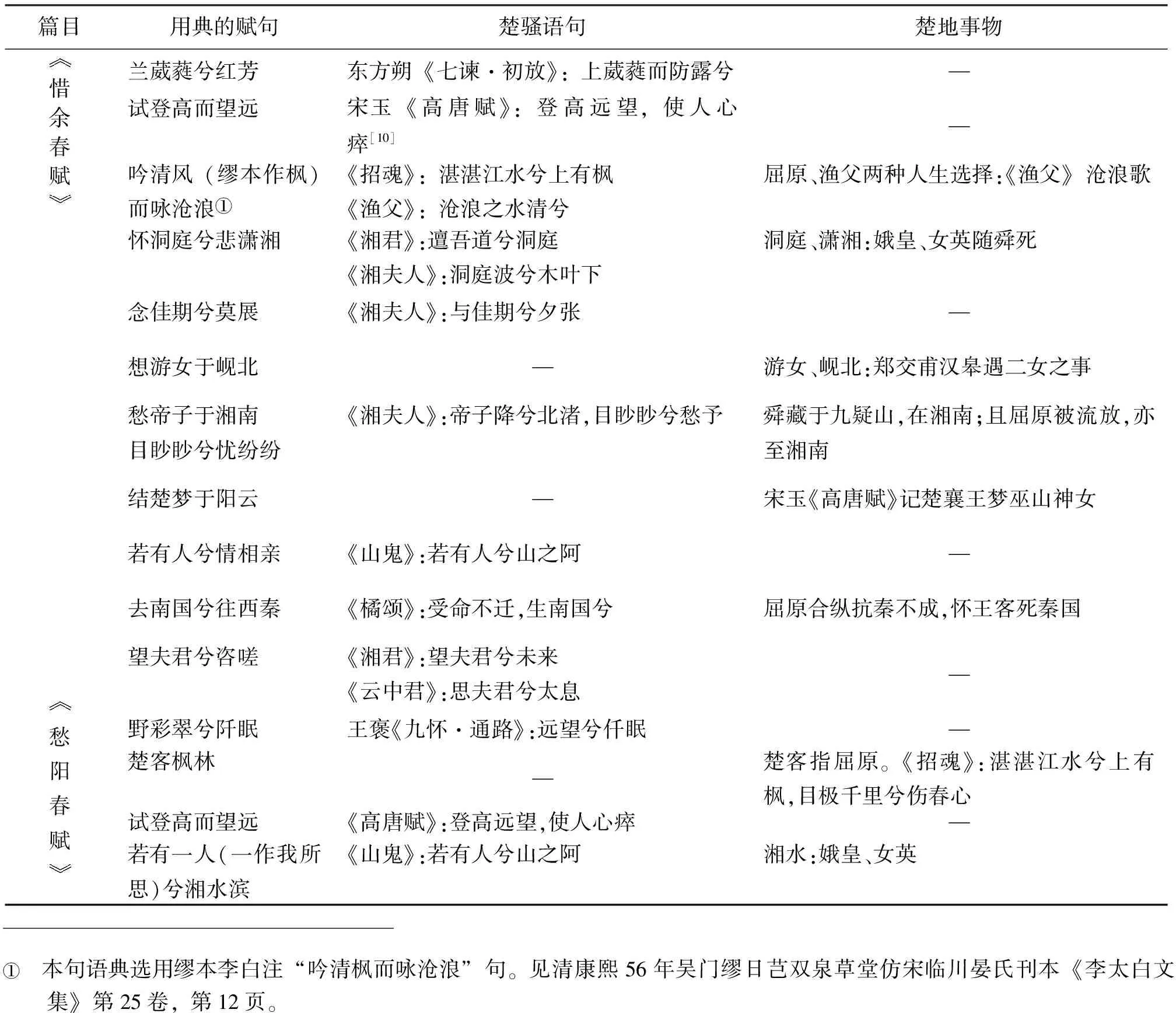

李白的四篇骚体赋均为感时伤事之作,前两篇伤春,后两篇悲秋。只《剑阁赋》还有些不同,以送别友人的情感为基调,融悲情于秋景,常言悲秋伤别离,故此将《剑阁赋》算作悲秋一类。这四篇辞赋中,与楚骚相关的典故极多。据统计,仅两篇伤春赋就达十九处之多。详情见表2。

表2 李白伤春题材赋用典情况

《惜余春赋》《愁阳春赋》两篇赋使用的语典出处,以《九歌》为最,共计八处,事典也多取自荆楚潇湘。再看两篇悲秋之作,使用楚骚典故的情况,详见表3。

表3 李白悲秋题材赋用典情况

《悲清秋赋》《剑阁赋》两作比之《惜余春赋》《愁阳春赋》的篇幅更为短小,其中涉及的楚骚典故竟多达六处。

李白的其余四篇辞赋中也有楚骚典故,多次化用《九歌》《离骚》等作中的语句。《拟恨赋》第八段甚至直接以屈原身世作典,叹惋壮志未遂、抱恨而死的志士。

另外,在李白剩余的四篇赋中,楚地之名也随处可见。譬如《惜余春赋》,其中出现的楚地地名共计六处:“洞庭”“潇湘”“岘北”“湘南”“阳云”“南国”。这类极具文化意蕴与历史气息的典故,往往被频繁地用于文学作品中。无论是八百里洞庭湖上的“帝舜二妃”,还是绵延了千年神秘的“汉水女神”,暗藏在这几处地名中的楚地文化是浓郁而哀伤的。李白以此六处地名入赋,用的是典故,更是萦绕在其间的悲情,而这正与李白报国无门的苦痛相呼应。

(二)李白辞赋的用典方式

李白辞赋中使用的典故类型可分为语典、事典两种,并有将此二类合用的现象。本段不从典故类型分析,而是根据几种主要的用典手法归类李白辞赋的用典方式。根据本文表2、表3的统计,四篇骚体赋中使用的、与楚骚相关的典故高达二十一处(以一短句为一处计),另有“游女”事典,楚骚之作中虽未提及,也可代表荆楚文化,实际应共有二十二处,主要涵盖了以下三种用典方式。

1.暗用

从有无引用标志的层面上来看,用典方式可分为明用、暗用。陈望道在《修辞学发凡》中说:“引用故事成语,约有两个方式:第一,说出它是何处成语故事的,是明引法;第二,并不说明,单将成语故事编入自己文中的,是暗用法。”[11]其中,暗用在李白骚体赋的用典方式中占绝大部分,这些典故的出处大多来自《九歌》《九章》《招魂》《渔父》和宋玉《九辩》、王褒《九怀》、东方朔《七谏》等七篇楚辞作品及宋玉的《高唐赋》。

李白骚体赋中共有二十二处典故,典故的出处也只能由读者自己判断,详情可参见前文的两个表格。具体来看,李白从《楚辞》《高唐赋》等原语境中提炼,稍加改造后融入赋作中,这类语典又可分为以下两种。

一是直观可见,一看便知是典出楚骚作品的语句,譬如“目眇眇兮忧纷纷”“归去来兮,人间不可以托些”等,共计十五句,取自《九歌》者最多,篇目出处可见表2、表3。

二是不能直观地看出是典自楚骚作品的语句。“兰葳蕤兮红芳”“愁帝子于湘南”等,“葳蕤”“清风(缪本作枫)”“洞庭”“潇湘”“南国”,都是诗赋中常见的意象,“登高望远”更是寻常的举动,可一旦与各句中带有指向性的词语配合,其中的楚骚之风便展现得一览无遗。“兰”乃《楚辞》香草美人体系,与“葳蕤”搭配,楚骚意蕴自明;“清风(缪本作枫)”与《渔父歌》的“沧浪”搭配,暗指屈原的失意心绪;“洞庭”与“潇湘”,结合对句的“吟清风(缪本作枫)而咏沧浪”,指舜及其二妃之事;“南国”与“西秦”搭配,不免想到屈原上谏合纵抗秦不成、怀王客死秦国的历史;“阳云”一词必然是指楚襄王梦巫山女神之事;至于“试登高而望远”,结合后句“痛切(一作咸痛)骨而伤心”,与《高唐赋》的“登高远望,使人心瘁”情意相同,当是化用自宋玉《高唐赋》。

“想游女于岘北”一句中的典故还有不同。“游女”并非出自楚骚之作,但典故却由楚韵凝结所出。汉皋乃山名,即今之万山,在湖北襄阳,北临汉江,是岘山“三岘”的上岘。无论此“游女”是“汉有游女,不可求思”(《诗经·周南·汉广》)之人,还是郑交甫汉皋遇二女之事[12],其典乃汉水神女无疑。

2.化用

将原典形意根据自己创作的需要稍加改造,再用于己作之中,是为化用。李白四赋中所用典故几乎全与原典意同,只是形因事变、意随情动,李白辞赋中的用典手法当属此类最多。

李白《惜余春赋》中“兰葳蕤兮红芳”,其“葳蕤”意同《七谏》中的草木茂盛之意;“试登高而望远”,同宋玉《高唐赋》的悲痛心绪;“吟清风(缪本作枫)而咏沧浪”,吟咏的是《招魂》及《渔父》中体现的屈原品质高洁却有志难成的哀伤;“怀洞庭兮悲潇湘”,缅怀娥皇女英之忠贞;“愁帝子于湘南”及“目眇眇兮忧纷纷”,皆化用自《楚辞》;“结楚梦于阳云”,是宋玉《高唐赋》中襄王神女之事;“去南国兮往西秦”,此语典取自《橘颂》,指江南楚地;“若有一人(一作我所思)兮湘水滨”出于《山鬼》的“若有人兮山之阿”;“风袅袅兮夜悠悠”化用自《湘夫人》《九辩》两篇;“归去来兮,人间不可以托些”化用自《招魂》语句;“念佳期兮莫展”“念佳期之浩荡”意同《楚辞》,与佳人约会之意;“野彩翠兮阡眠”中“阡眠”的词义,同于《九怀》的草木丛生貌,且同样用于形容草木之上;“登九疑兮望清川,见三湘之潺湲”中的事典均来自荆楚之地。

另有几句中的典故改动较大,如“楚客枫林”,是借《招魂》之悲与本赋中另外几个典故的悲情共鸣。至于“望夫君兮咨嗟”“送佳人兮此去”“吾欲赠天涯之佳人”“望夫君兮安极”几句,对其中的“君”(其中的“夫”是语气助词,无意义)和“佳人”的理解则应随作品涉及的对象而定,比如在《剑阁赋》中指友人王炎,在《湘君》中指的是湘夫人。但若都以“他”或“她”这种没有确定人物的人称代词来理解,模糊了对象,倒也无异议。只“若有人兮情相亲”一句有所不同,以其句意“如果有与我志趣相投之人”来比对,就又与《山鬼》原句之意大不相同。

3.连用

实际上,李白四赋中连用典故的情况极多,本文以探究其楚骚情韵为主,故而只总结楚骚典故的连用方式。

连用典故的情况多出现在对句中,例如《惜余春赋》中的“吟清风(缪本作枫)而咏沧浪,怀洞庭兮悲潇湘”及“若有人兮情相亲,去南国兮往西秦”,连用出自《招魂》《渔父》的语典,舜与二妃之事典及出自《山鬼》的语典,江南、秦国的事典。《剑阁赋》亦然,“登九疑兮望清川,见三湘之潺湲”中连用舜葬于九疑以及二妃泪尽两项事典。《悲清秋赋》则是相邻的两个对句间连用典故,例如“送佳人兮此去,复何时兮归来?望夫君兮安极,我沉吟兮叹息。”前部分的“佳人”与后部分的“望夫君”,典出《楚辞》。

(三)用典的作用

为了将道理说明或者将复杂的情景简化,更快地让读者进入语境之中,进而明了作者的情感并产生共鸣,用典这一修辞手法毫无疑问是文人的首要选择。接下来要分析的是李白四赋中用典的作用,即作品在用典时产生的效果,因而需要结合具体情境说明。

1.提升性效果

所谓用典的提升性效果,主要是指用典带来的鲜明化情感及强化典雅性这两方面的积极影响。

(1)魂一去兮欲断,泪流颊兮成行。吟清风(缪本作枫)而咏沧浪,怀洞庭兮悲潇湘。何余心之缥缈兮,与春风而飘扬。(《惜余春赋》)

(2)若乃陇水秦声,江猿巴吟。明妃玉塞,楚客枫林。试登高而望远,痛切(一作咸痛)骨而伤心。(《愁阳春赋》)

此两篇赋为伤春之作。作者观赏眼前春景,或是一派生机之象,或是春意阑珊之景,念及自己本该建功立业,却是“大道如青天,我独不得出”的困窘局面,不免心生感慨,思及古往今来的壮志难酬之人,更为悲愤。例(1)中的“清风(缪本作枫)”“沧浪”,例(2)中的“楚客枫林”化用《招魂》《渔父》之词,哀怜屈原虽大有能力,却忠而被斥的遭遇,实则也指自己抱负未展的痛苦。借屈原忠心为国的典故,能让读者更快、更清晰地明了作者的悲伤,也让这份悲伤更为鲜明、更加典型。古往今来多少文人墨客苦于壮志未酬之事、难登庙堂之高,这是极重要的一份人生经历,于李白亦然。

(3)荷花落兮江色秋,风袅袅兮夜悠悠。……归去来兮,人间不可以托些,吾将采药于蓬丘。(《悲清秋赋》)

(4)望夫君兮安极,我沉吟兮叹息。(《剑阁赋》)

此两篇赋为悲秋之作。古来秋心为愁,《悲清秋赋》与《剑阁赋》的情感基调正是一个“愁”字。只是这两种愁绪还有不同,前者之愁是伤春,后者之愁是送友人时的离别愁绪。例(3)中的“风袅袅”“夜悠悠”“托些”“望夫君”都来自《楚辞》。《楚辞》中的一些言语措辞已然成为一种书面上的、雅致的表现,这些历代文人“沿袭”下来的词汇本身就带有厚重的历史文化,它们的使用势必会使作品典雅化。

2.曲折性效果

用典在李白四赋中还产生了一种非常明显的效果,即简练而委婉地表达情感。用典本身就是一种曲折说明的手法,它将本可直白说明的话语浓缩精炼,隔了一层时间、一层文化,让不知典故之人迷惑,明典故之人感慨,这就决定了用典必然会带来曲折表现的效果[13]。

(5)魂一去兮欲断,泪流颊兮成行。吟清风(缪本作枫)而咏沧浪,怀洞庭兮悲潇湘。(《惜余春赋》)

(6)送佳人兮此去,复何时兮归来?(《剑阁赋》)

例(5)中的“清风(缪本作枫)”“沧浪”典出《楚辞》,是指屈原忠而遭放逐之悲;“洞庭”“潇湘”典出舜二妃之事,是指二妃令人敬佩的忠贞。此三人具有一忠,结局都令人叹惋,正与李白不得志的悲愁情绪产生共鸣。例(6)中的佳人,笔者认为属于《楚辞》的“香草美人”两大意象体系之一,《剑阁赋》本身是一篇送别赋,其中“佳人”指的是李白送别的友人王炎,又借《楚辞》中的“佳人”之意赞美其友品行高洁,是一词双用。

四、李白辞赋内含的楚骚情韵

李白辞赋有八篇,无论是以悲愁为主的骚体四赋,还是其余四赋(《拟恨赋》《大鹏赋》《明堂赋》《大猎赋》),其实并不只习悲情于楚骚,其中暗含的积极入世的态度也同样具有浓郁的楚骚情韵。

(一)“士不遇”的悲情

李白的作品带有极为鲜明的个人主义色彩,豪放飘逸、跌宕起伏是显著特征,诗如此赋亦然。李白的骚体赋虽有春秋之分,但愁绪是四篇赋共同的主旨,春是伤春,秋是悲秋。此四赋承屈原“发愤以抒情”之势,抒的是自己壮志难酬之憾,同的是屈子“骚怨”之叹。

先看伤春类的两篇。《惜余春赋》借对绮丽春景已近阑珊而难以挽留的伤春之情,感叹年华易逝,而思想深处,字字皆是怀才不遇的愁绪。作者在《愁阳春赋》中所见的是一派生机之景,由自己的报国无门想到前人身世、方志传说,看似生机更旺,却比余春、清秋凄然万千,愁绪更甚,反而更令人魂断凄然。

在楚骚旧作中,伤春之情便已有体现,如《招魂》:“湛湛江水兮上有枫,目极千里兮伤春心。魂兮归来,哀江南!”即“言湖泽博平,春时草短,望见千里,令人愁思而伤心也”[14],期盼魂魄回来,哀叹这片江南楚地。这里需要说明一下,王逸、萧统、朱熹等人都认同《招魂》乃宋玉哀怜屈原忠而被斥,欲复其精神所作,但也有人认为是屈原欲招怀王之魂或为自己招魂而作。无论如何,《招魂》中表达的情感悲哀雄壮与屈原有着紧密的联系。屈原两次流放,期间仍心系楚国、忠贞不改,如此赤诚之情自然引得历代文人与之共鸣,李白感同身受。

再看悲秋类的两篇。《悲清秋赋》是李白行至九疑山时,望见四周秋景萧瑟,似有天地苍茫之象,不由悲从中来,一抒自己怀才不遇的苦闷之情。《剑阁赋》虽不似另三篇的自我式悲情,但自古悲秋伤别离,送友人离去时的情感、为友人担忧的揪心,加之秋色的渲染,道是悲秋之作也不为过。

自《九歌·湘夫人》中“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,到宋玉《九辩》的“悲哉秋之为气也!萧瑟兮草木摇落而变衰”,悲秋的主题一直扎根在文人心中,尤其是不得志的迁客骚人,在宣泄心中愁绪时更偏爱此项主题。李白天资聪颖,心怀鸿鹄之志,希望能在有生之年建功立业、一展抱负,然而官位最高也不过是翰林待诏,没有任何实职,施展抱负自然也就无望。这份愁怨虽不及屈原殉国的“骚怨”悲壮,却也确实让李白仰望屈子时心有共鸣。因而无论是面对灿烂春光还是萧瑟秋景,满怀痛苦的他首先想到的就是“同是天涯沦落人”的屈原,这份“骚怨”也就沉淀在其辞赋之中。

(二)“恋君”式的热情

悲与怨的情绪在李白的辞赋中显而易见,结合李白本人的政治遭遇,无论是供奉翰林,还是李璘事件,李白在仕途上不如意的心情在其作品中几乎皆有迹可循。但这并不代表着李白的沉沦,比之柳宗元贬谪柳州后的低迷无望,李白辞赋虽有悲怨,但昂扬的精神在其中也有迹可循。

孟修祥在《论李白对楚辞的接受》一文中将这种感情概括为“恋君情结”(2)此观点见孟修祥《论李白对楚辞的接受》,收录在2001年《中国李白研究——纪念李白诞生1300周年国际学术讨论会论文集》,第195-197页。,结合李白本人的政治生涯及其作品体现的态度,这种情感是十分合理的。此外,孟修祥认为“怨”与“恋”这两种情绪,在屈原的内心中是矛盾冲突的关系,笔者拟从相反的方向探讨二者间合理的存在状态。

将《九章·思美人》中因“媒绝路阻”而不得的“美人”,及《抽思》中欲将情意予之的“美人”理解为暗指君王,屈原此语乃是求不得“美人”的遗恨,实则抒发自己被君王疏远、被放逐的惆怅心绪,这是楚骚作品中的象征体系之一,也是“屈原氏恋歌”的表达手段。《九歌》作为极具楚地特色的楚骚之作,语句间表达的是对神灵的爱慕与敬重,这毫无疑问。《离骚》中无论是“哀高丘之无女”的“恋君”,还是“纷吾既有此内美兮”的“自恋”,“恋”字穿插在行文间,这项恋慕之情正是楚骚风貌的一大元素。“美人”在屈原笔下的作品中代表着高洁,凝聚了屈原的向往之情。毫无疑问,“美人”以其所拥有的品质,必然值得屈原倾心追求,而这份“必然”正是化自屈原对现实君王的情义,是屈原寄情之处。在屈原心中,应当先有恋君之情,这份感情随着接踵而来的打击屡屡受创,却仍然埋藏在屈原哀怨甚至悲愤的情绪之下,在其悲怨到达极致时,便随之一同爆发。这份恋与怨是相辅相成的,对君王的希冀与信任足够,才会真切体会到“士不遇”的伤痛;而伤痛迟迟不散,正因这份“恋”仍存在。屈原的哀怨不在于个人名誉和前途如何,他的伤痛包含了楚国面临的黑暗与最终的灭亡,这源自他对国家及能带领国家强大昌盛的君王的“爱恋”。冲突的下场,或是一方被毁灭或是双方消亡,可屈原的“恋”,因其“帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸”,是他与生俱来并贯穿一生的情感;而“哀怨”则随其人生阅历的变化,自然也不可消除。另外,屈原的“恋”中还包含了“纷吾既有此内美兮”式的“自恋”,也应归属于“恋君”。屈原的“自恋”所要表达的是本人的高尚品质,是为了说明比之奸邪佞臣而言,自己才是真正足以辅佐君王带领楚国强盛的选择,归根到底是对国家的热忱。所以,无论“恋”指向谁,它体现的依然是屈原的“恋君”之情。

为“折中厥美”“以大道匡君”(《大猎赋序》),李白作《大猎赋》别于《子虚》《上林》之狭小,赋的第九段借狩猎之道喻明君治国之术。《大猎赋》本身就是李白积极入世的表现,无论有否摆脱《子虚》《上林》的夸大其辞,毫无疑问这篇赋可作为李白登入朝堂的投名状。再看《大鹏赋》之“块视三山,杯观五湖”,明写大鹏在空中振翅高飞,烛龙为之照耀,雷电也为之开道,鹏势之雄壮,令有穷不敢弯弓、任公羞于垂钓,如何不让人想到李白这是在借大鹏起飞,喻自己一往无前的决心与昂扬的斗志?上两篇赋作中虽少有楚骚语句,但此间表达的积极入世的心愿、赞美君主的心态正与屈原楚骚式的“恋君”相吻合。

而在《惜余春赋》《愁阳春赋》两篇承楚骚传统最为明显的赋作中,“念佳期兮莫展”“吾欲赠天涯之佳人”“念佳期之浩荡”等语句,以与相约“佳期”之人及“佳人”来比喻君王,正借用了楚骚象征体系之一的“美人”。尤其是相约佳期之意,同《九章·抽思》“昔君与我诚言兮,曰黄昏以为期。羌中道而回畔兮,反既有此他志。”及《离骚》“曰黄昏以为期兮,羌中道而改路”,俱以约期未成暗喻不得君王重用,表现的是文人志士间跨越时空的共通之情:希冀能以辅佐君王来完成自己大济天下的鸿愿,却终究难以得偿所愿,是以《大猎赋》《大鹏赋》两篇赋中的“恋君”之情虽隐晦,依然能够得以品味。悲伤之余仍有这种“恋歌”式的情绪宣泄,正是李白与楚骚之间第二种共鸣的表现。

余 论

元人祝尧认为李白虽作小赋,但“亦自浩荡而不伤俭陋。盖李白天才飘逸,其为诗也,或离旧格而去之,其赋亦然”[15]。不得不说,李白的骚体赋在体式上虽有习于六朝抒情小赋的迹象,但因秉持着“骚怨”精神这一支柱,语句并无轻靡淫艳,反而尤为清新俊逸、情韵深远,正体现了李白习六朝骈俪却又不拘成规,下笔纵横,自由浩荡的特点。正如金秬香言:“至《惜余春》一赋,尤为脍炙人口,……新词竞爽,已不染六朝淫丽之习。”[16]

《楚辞》作为我国诗歌两大源头之一,其影响不限于诗歌,对辞赋的贡献更大。无论结构、语言还是用典,《楚辞》都对后代辞赋产生了无穷的沾溉和深远的影响。李白的辞赋数量不多,骚体赋类偏偏占了“半壁江山”,且这四篇骚体赋中几乎处处可见楚骚痕迹。另四篇虽然不属骚体赋类,也运用了大量楚骚句式及相关典故。研究李白辞赋中蕴含的楚骚情韵,不仅可以深化我们对李白辞赋艺术特征上的理解及其个人情感的认知,也能从个案的角度考察楚辞作品的文学史意义。