棕榈油的营养价值及其在水产养殖中的应用

◆作者:刘敏 王卓铎 孙广文 张海涛*

◆单位:1.广东恒兴饲料实业股份有限公司,农业农村部华南水产与畜禽饲料重点实验室;2.湛江恒兴动物营养研发有限公司

1 棕榈油营养成分组成

1.1 棕榈油的脂肪酸组成

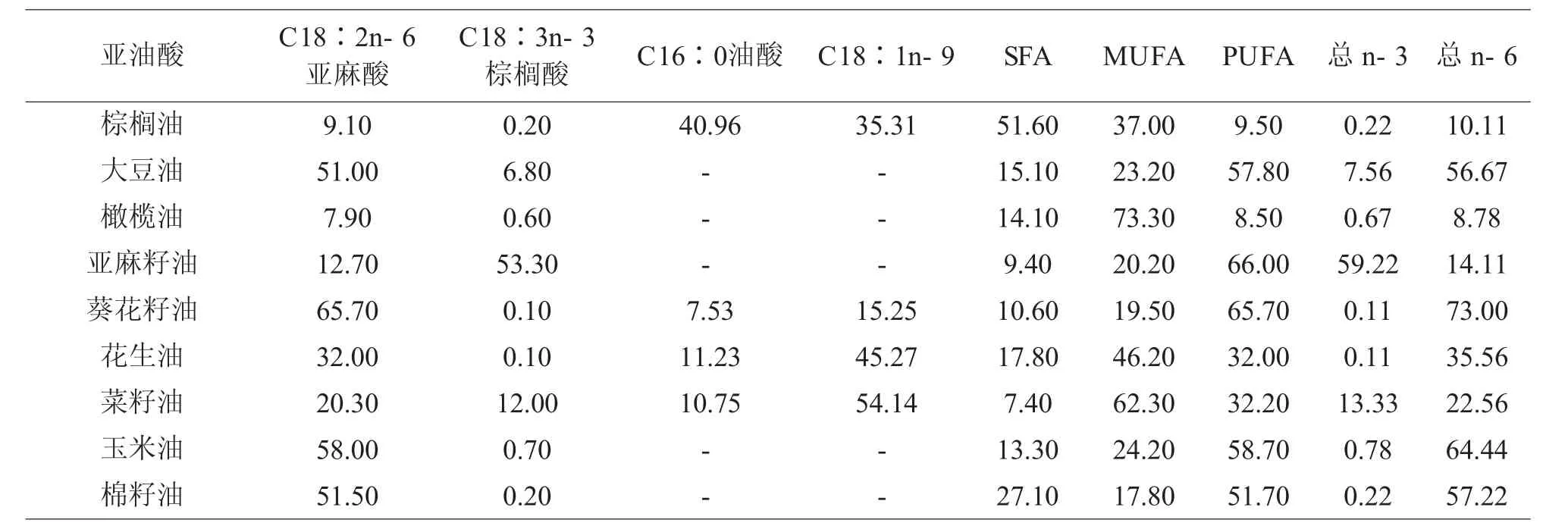

棕榈油中油酸含量为35.31%,棕榈酸含量为40.96%;饱和脂肪酸(SFA)与不饱和脂肪酸的比例接近1∶1,SFA含量为51.6%,单不饱和脂肪酸(MUFA)含量为37%,多不饱和脂肪酸(PUFA)含量为9.5%;总n-3脂肪酸占比0.22%,总n-6脂肪酸占比10.11%。此外,棕榈油还含有4.72%的月桂酸,2.59%的肉豆蔻酸,0.50%的硬脂酸(李静等,2016)(表1)。

表1 棕榈油与其他植物油脂肪酸组成对比(%)

1.2 棕榈油的其他营养组成

由表2可见,棕榈油与其他植物油在维生素E、固醇类的含量上差异也比较明显。棕榈油中维生素E含量为118.37 mg/kg,且γ-生育三烯酚含量较为突出;胆固醇(CHO)含量为20 mg/kg,植物甾醇含量为660 mg/kg(IAFFD)。

表2 棕榈油与其他植物油维生素E、胆固醇、植物甾醇组成对比(mg/kg)(IAFFD)

此外,棕榈油中类胡萝卜素含量丰富(500~700 mg/L),主要为α-胡萝卜素和β-胡萝卜素,叶黄素含量也较为丰富;棕榈油还含少量角鲨烯。

2 棕榈油在水产动物中的应用研究

2.1 棕榈油在鲤科鱼中的应用研究

草鱼、鲤鱼、鲫鱼和鲂等品种是我国养殖产量名列前茅的鲤科鱼类。在鱼油资源紧缺的当下,棕榈油作为产量最高的植物油,在鲤科鱼类日粮脂肪源替代的研究中受到了较多关注。

有关棕榈油、鱼油、菜籽油、大豆油、亚麻籽油在草鱼[(40.1±0.27)g]中的应用研究发现,以棕榈油替代鱼油显著降低了饲料利用率,但对草鱼生长性能、全鱼近似成分、肝脏脂肪含量无显著影响。棕榈油组肠道脂肪酶、淀粉酶、胰蛋白酶活性显著低于鱼油组,且棕榈油组肝脏出现明显的脂质积聚现象。棕榈油组肝脏脂肪酶、脂蛋白脂肪酶、总脂肪酶活性显著高于鱼油组,而肝脏苹果酸脱氢酶活性与鱼油组无显著性差异。棕榈油组甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、游离脂肪酸(NEFA)、总超氧化物歧化酶T-SOD与鱼油组之间无显著差异,棕榈油组低密度脂蛋白(LDL)、碱性磷酸酶(AKP)、总抗氧化能力(T-AOC)显著低于鱼油组,棕榈油组葡萄糖、谷丙转氨酶(ALT)、丙二醛(MDA)显著高于鱼油组。此外,以棕榈油替代鱼油显著降低了肌肉中的EPA(C20∶5n-3)和DHA(C22∶6n-3)。综合分析,除鱼油外,菜籽油在草鱼中的应用效果也优于棕榈油(Yang等,2020)。

有关棕榈油、鱼油、大豆油、花生油、菜籽油在团头鲂稚鱼[(0.35±0.01)g]中的应用研究发现,棕榈油组与大豆油、鱼油组的增重率WGR、存活率SR、摄食量FI、特定生长率SGR和饲料利用率均没有显著性差异。以上述植物油源完全替代鱼油会降低鱼体n-3长链不饱和脂肪酸(n-3 LC-PUFA),特别是EPA和DHA的含量,饲料植物油能够显著上调团头鲂稚鱼肝脏中PPARs基因的表达水平。另外棕榈油组肝脏的抗氧化能力要比其他油源组高;棕榈油等植物油可与鱼油混合用于团头鲂日粮中(李洋,2016;Li等,2015)。有关棕榈油、鱼油、大豆油、亚麻油和菜籽油对三角鲂幼鱼[(1.20±0.02)g]影响的研究表明,不同脂肪源组间WGR、SGR、FCR(饲料系数)和FI无显著差异。棕榈油组全鱼、背肌和肝脏ARA(C20∶4n-6)、EPA与鱼油组无显著性差异;全鱼、背肌DHA显著低于鱼油组;棕榈油组肝脏DHA与鱼油组无显著性差异。虽然三角鲂具有将α-亚麻酸和亚油酸合成DHA、EPA和ARA的能力,但日粮中用植物油完全替代鱼油仍会降低鱼肉的营养价值(Tian等,2018)。

Kamarudin等(2011)比较了棕榈油、亚麻籽油和葵花籽油分别以50%、100%的替代水平替代鱼油对巨鳞鲫幼鱼[(5.0±0.4)g]的影响,结果表明,棕榈油日粮组WGR显著高于其他日粮组。除50%棕榈油组鱼的肝脏DHA含量与鱼油组相似外,其他日粮组使用植物油显著降低了肌肉和肝脏中的EPA和DHA。另有研究表明,相比于5%的精制+漂白+脱臭棕榈油(RBDPOo)、精制+漂白+脱臭棕榈油精和精制+漂白+脱臭棕榈硬脂酸,5%的粗棕榈油组的幼鱼肌肉中n-3和n-6 LC-PUFA保持率最高。对巨鳞鲫幼鱼[(1.65±0.6)g]来说,粗棕榈油是成本效益最高的棕榈油产品(Bami等,2017)。刘燕等(2016a,2016b)比较了棕榈油、豆油、鸡油、玉米油、菜籽油和棉籽油对津新鲤[(44.34±1.58)g]影响,就生长性能来看,棕榈油组与其他各组没有显著性差异。棕榈油组HSI(肝体比)显著高于鸡油组,显著低于菜籽油组。就津新鲤的生长和脂肪代谢来看,棕榈油的效果远不如玉米油。

此外,陈海燕等(2013)分别以棕榈油、大豆油、猪油、葵花籽油、玉米油替代幼鱼([3.09±0.23)g]日粮中50%的鱼油发现,棕榈油组的WGR与鱼油组、豆油组、葵花籽油组无显著差异;但显著高于猪油组和玉米油组。棕榈油组的蛋白质效率(PER)、FCR则与其他各组之间无显著差异。综合幼鱼生长、血清生化组成、肝脏结构分析,棕榈油可替代日粮中50%的鱼油。李民等(2019)有关4.42%的棕榈油、鱼油、豆油、玉米油、猪油在洛氏岁幼鱼[(15.68±0.30)g]中的应用研究发现,棕榈油组的WGR、SGR、FCR和PER与其他各组没有显著性差异。从洛氏生长性能及消化代谢角度来看,棕榈油的效果不如鱼油、豆油、玉米油,但优于猪油。

2.2 棕榈油在无鳞鱼中的应用研究

棕榈油也是无磷鱼日粮替代脂肪源的研究热点。Anvo等(2017)对比了鱼油、棕榈油在非洲鲶幼鱼[(2.43±0.04)g]中的应用效果,结果发现,棕榈油日粮组WGR、SGR、FI、PER、EPA、DHA显著低于鱼油组;但SR、HSI、脏体比(VSI)、近似体成分、ARA与鱼油组没有显著性差异。Ng等(2003)的研究也表明,棕榈油能很好地替代非洲鲶鱼日粮中的鱼油而不会对其生长性能带来不利影响。Babalola等(2016)根据血清生化和血液学指标分析结果得出,棕榈油单独或与大豆油组合可替代非洲鲶日粮中的鱼油而对其健康状况没有明显不利影响。此外,就雌性生殖性能的影响而言,棕榈油和豆油均适用于克林雷氏鲶日粮,尤其是棕榈油,是鱼油的绝佳替代品(Hilbig等,2019)。Asdari等(2011a)对比了鱼油、棕榈油、豆油、亚麻籽油在巴沙鱼幼鱼[(10.0±0.70)g]中的应用效果,结果发现,棕榈油和豆油组鱼的生长性能相似,且显著高于亚麻籽油组。用棕榈油等植物油日粮喂养的巴沙鱼比用鱼油日粮喂养的巴沙鱼生长更好,没有任何营养缺乏的迹象。Asdari等(2011b)对上述油源在细尾鱼芒[(10.66±0.04)g]中的应用研究得出了与巴沙鱼类似的结果。

有关棕榈油、鱼油、豆油、亚麻籽油、玉米油和菜籽油在黄颡鱼[(16.15±0.04)g]中的应用效果研究发现,棕榈油组在WG、SGR、FI、FCR、SR上均与鱼油组没有显著性差异;棕榈油组全鱼的粗脂肪含量显著低于鱼油组和玉米油组,肝脏的粗脂肪含量显著低于玉米油组和菜籽油组(谭 肖 英,2012)。赵 帅 兵 等(2017)以棕榈油分别替代黄颡鱼日粮中18%、45%、73%和100%的混合脂肪源(鱼油:豆油1∶2),结果发现,不同棕榈油替代水平对黄颡鱼的FI、WG、SGR、FCR和PPV(蛋白沉积率)均未产生显著影响,但100%的替代水平会造成黄颡鱼HSI显著升高;鱼体中亚油酸和n-3 HUFA(高不饱和脂肪酸)含量随着棕榈油替代水平的增加显著降低,但n-3/n-6比值随着棕榈油替代水平的增加而显著升高。综上,棕榈油可以替代黄颡鱼日粮73%的混合脂肪源而不影响鱼体生长性能并一定程度上改善肌肉脂肪酸组成。

戴璐怡等(2021)分别研究了6%的棕榈油、鱼油、大豆油、花生油和玉米油对台湾泥鳅[(2.30±0.05)g]的影响,结果显示,不同脂肪源饲料对台湾泥鳅的SR影响不显著,鱼油组和棕榈油组SGR高、FCR低,显著优于其他三组。从生长性能角度分析,相较大豆油、花生油和玉米油,鱼油和棕榈油更加适合作为台湾泥鳅的脂肪源;其中棕榈油虽会显著降低n-3 PUFA,但棕榈油有利于鱼体脂肪积累,提升肌肉弹性。高坚等(2016)分别研究了6%的上述油源对泥鳅稚鱼[(10.00±2.00)mg]的影响,结果显示,摄食不同脂肪源饲料的泥鳅稚鱼在WGR、SR、FCR等生长性能指标上没有显著差异。泥鳅稚鱼对饲料中亚油酸需求量大,对n-3 HUFA需求量不大;在添加了6%的大豆卵磷脂的情况下,棕榈油和其他油源都可作为泥鳅稚鱼的脂肪源,且对其生长性能和体成分没有显著影响。

2.3 棕榈油在鲆鲽鱼中的应用研究

棕榈油在鲆鲽鱼中的应用也有部分研究。彭墨(2014)探究了以棕榈油分别替代四个水平(0、33.3%、66.7%和100%)的鱼油对大菱鲆幼鱼[(5.89±0.02)g]的影响。结果表明,棕榈油替代66.7%的鱼油未显著影响大菱鲆生长和饲料利用,但大菱鲆肝脏脂肪含量显著升高,且肌肉中EPA和DHA含量显著下降,故从营养品质角度建议大菱鲆饲料中棕榈油水平应低于66.7%,且大菱鲆饲料中必需脂肪酸含量应大于0.8%。进一步研究发现,在满足n-3 LC-PUFA需求下,棕榈油替代66.7%的鱼油也并未显著影响大菱鲆[(9.49±0.03)g]的生长和饲料利用,且HSI和鱼体粗脂肪含量与鱼油组差异不明显(Peng,2017)。Xu等(2021)研究了交替使用鱼油型-基础日粮和棕榈油型-基础日粮对养殖第9周和第13周的大菱鲆(约26g)的影响。结果发现,棕榈油替代鱼油对WGR、SR、饲料利用率、肌肉近似成分、血清MDA浓度、鱼的硬度、粘附性、内聚性比、回弹性、粘性和咀嚼性均无显著影响;第9周时,棕榈油替代鱼油显著降低了肌肉DHA、α-亚麻酸、亚油酸、ARA的含量,略微降低了EPA含量;第13周时,棕榈油组与鱼油组间DHA、EPA和ARA含量无显著差异。Han等(2015)以棕榈油替代牙鲆[(2.56±0.01)g]日粮中不同水平(0~60%)的鱼油发现,20%棕榈油组生长速度和饲料效率与对照组无显著性差异;日粮中棕榈油的含量高于40%时,鱼的生长率和饲料利用率显著降低。以棕榈油替代50%以内的鱼油对牙鲆血清总蛋白含量无显著性影响,但以棕榈油替代60%的鱼油显著降低了牙鲆血清总蛋白含量。棕榈油替代鱼油对肝脏抗氧化酶、抗应激能力、主要成分和血液参数均没有显著影响。综合分析,棕榈油可替换牙鲆日粮中20%~40%的鱼油。程民杰(2014)以棕榈油替代半滑舌鳎日粮中不同水平(0~100%)的鱼油发现,60%替代组WGR显著高于0和100%替代组,但与20%、40%、80%替代组差异不显著;各组之间饲料效率、蛋白利用率的差异不显著。综合考虑鱼体生长、生理机能和肌肉营养品质,在饲料脂类添加量固定为10%的情况下,半滑舌鳎日粮中棕榈油替代鱼油的水平以32%~60%较为适宜。

2.4 棕榈油在罗非鱼中的应用研究

有关棕榈油在罗非鱼中的应用研究较多。宋益贞(2012)分别研究了6%的棕榈油、鱼油、鸡油、花生油、磷脂油对初均重约19 g的罗非鱼的影响,结果表明,棕榈油组与其他各实验组在SGR、FCR以及PER上没有显著性差异,且添加甜菜碱的棕榈油组,上述三项指标均显著高于鱼油组;棕榈油组DHA、EPA、PUFA、脂肪表观消化率均显著低于鱼油组。宋益贞等(2012)另研究了4%的上述油源对初均重约[(11.19±0.03)g]的吉富罗非鱼的影响。结果表明,棕榈油组在SGR、FCR以及PER上与鱼油组没有显著性差异,但鸡油组上述三项指标均显著优于棕榈油组。棕榈油组的VSI和HSI显著高于鱼油组。此外,以棕榈油替代日粮中50%或100%的鱼油,对杂交红罗非(19.84±0.02和~8.9 g)的生长性能没有显著影响(Ng等,2013;Teoh等,2016),但100%的替代水平显著升高了FCR(Teoh等,2016)。Mulligan等(2013)也报道,以棕榈油替代日粮中50%的鱼油,对尼罗罗非(~0.61g)的生长性能没有显著影响,且棕榈油是维持鱼片长链多不饱和脂肪酸含量和罗非鱼鱼片营养价值的较佳替代品。Ayisi等(2017,2018a,2018b)以 棕 榈油替代尼罗罗非鱼幼鱼(6.72±0.14或~9.34 g)日粮中0~100%的鱼油,对其生长性能和饲料利用率没有显著影响,但会降低罗非鱼鱼种的抗氧化性能和免疫性能;替代组鱼的肝脏中SFA、MUFA和亚油酸显著增加,而DHA、EPA和总n-3显著减少。日粮中加入棕榈油,通常导致罗非鱼肝脏脂质积累,以及脂质代谢关键基因(LXR、G6PD和PPAR-α等)的表达发生改变。

棕榈油对罗非鱼繁殖性能的影响:棕榈油可以代替罗非鱼日粮中90%的鱼油,而对卵和幼仔鱼质量无不良影响(Hajizadeh等,2016)。以粗棕榈油替代日粮中50%或100%的鱼油,雌性亲鱼的性腺尺寸显著增大,腹腔脂肪(IPF)含量显著降低;亲鱼的卵孵化率显著提高,罗非鱼性腺、卵和仔鱼中的SFA、ARA和n-6/n-3比值有相对提高(Ng,2011)。总之,在亲鱼日粮中添加粗棕榈油是提高罗非鱼鱼苗产量的一种经济有效方法。

此外,有关棕榈油和大豆油对尼罗罗非鱼[(51.97±3.10)g]影响的研究表明,两种油源在罗非鱼生长性能、脂肪含量、胴体产量、HSI、血浆CHO的影响上没有显著性差异(Azevedo等,2013)。此外,文远红等(2016)研究了以棕榈油分别替代吉富罗非鱼幼鱼(8.80 g)日粮中不同水平(0~100%)的大豆油对其生长性能的影响,结果表明,棕榈油等比例替代25%~100%的大豆油对吉富罗非鱼幼鱼的生长性能、形体指标、肌肉常规成分(粗脂肪除外)含量无显著影响。棕榈油等比例替代50%大豆油显著影响吉富罗非鱼幼鱼血清高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)含量和ALT、谷草转氨酶(AST)活性。以吉富罗非鱼幼鱼生长性能为评价指标,在粗蛋白质、粗脂肪含量分别为31.60%、9.30%的饲料中,当大豆油含量为4.00%时,棕榈油可全部替代饲料中的大豆油。另外,李新等(2016a,2016b)分别研究了2.5%的棕榈油、大豆油、棉籽油、菜籽油和磷脂油对[(229.92±0.31)g]的吉富罗非鱼,或3%的上述油脂对[(12.32±0.02)g]的吉富罗非鱼的影响。结果表明,2.5%的棕榈油 组 在WGR、SGR、FCR以 及PER上均与其他植物油组没有显著性差异;3%的棕榈油组的WGR、SGR显著低于大豆油组、菜籽油组,显著高于棉籽油组;FI和FCR则与大豆油组、菜籽油组没有显著性差异。棕榈油可能引起一定的肝脏应激。

2.5 棕榈油在石斑鱼中的应用研究

研究表明,棕榈油替代斜带石斑鱼(~12.59 g)日粮中不同水平(0~100%)的鱼油不会对斜带石斑鱼生长产生明显影响,但大比例的替代水平降低了机体营养水平、抗氧化能力、脂肪分解酶活性以及肝脏和肌肉DHA、EPA的含量,促进了肝脏脂肪沉积并造成肝脏组织结构损伤。以WGR为测定指标,经二次回归分析得出斜带石斑鱼日粮中棕榈油替代鱼油的最佳比例为47.4%(何凌云,2019)。以粗棕榈油分别替代生长期杂交石斑鱼(~200g)日 粮 中 不 同 水 平(0~100%)的鱼油发现,不同替代水平对生长性能、SR、饲料利用率、体指数、鱼片产量等指标均无显著影响;除总胆固醇(T-CHO)外,各日粮组间其他各项血液分析指标均无显著性差异。因此棕榈油是生长期杂交石斑鱼日粮中的优良油脂来源(Gudid等,2020)。

此外,Yong等(2019)分别研究了粗棕榈油、RBDPOo在杂交石斑鱼幼鱼(褐点石斑鱼♀x鞍带石斑鱼♂)[(11.12±0.04)g]中的应用效果,以粗棕榈油、RBDPOo分别替代日粮中50%的鱼油发现,RBDPOo组的生长性能显著高于粗棕榈油和鱼油组,饲料效率略优于粗棕榈油和鱼油组;RBDPOo日粮组的WGR、SGR、FI显著高于鱼油组,而粗棕榈油组的WGR、SGR、FI与鱼油组无显著性差异;各组间SR没有显著性差异。RBDPOo、粗棕榈油组的HSI、VSI、IPF、全鱼蛋白含量、全鱼脂肪含量、肌肉脂肪含量均与鱼油组没有显著性差异;但肝脏脂肪含量均显著高于鱼油组。RBDPOo、粗棕榈油组C14∶0、C16∶1、C18∶0、EPA、DHA显著低于鱼油组;油酸显著高于鱼油组。本研究表明,RBDPOo较鱼油和粗棕榈油更适合杂交石斑鱼。

2.6 棕榈油在大黄鱼中的应用研究

Li等(2019)以棕榈油替代大黄鱼[(15.87±0.14)g]日粮中不同比例(0~100%)的鱼油发现,33.3%、66.7%替代组鱼的生长性能与对照组没有显著性差异,但100%替代组鱼的生长性能显著低于对照组。日粮中相对较高的棕榈油水平会抑制大黄鱼幼鱼的生长和抗氧化性能,并通过激活TLR-NF-κB信号通路诱发炎症反应。Mu等(2020)的研究得出了类似的结果:以棕榈油替代大黄鱼[(36.82±0.29)g]日粮中100%的鱼油(6.5%)显著降低了SGR,显著升高了肝脏粗脂肪含量。日粮中以棕榈油完全替代鱼油会抑制大黄鱼的生长性能和肝脏抗氧化能力,并会诱发大黄鱼的炎症反应。在大规格大黄鱼[(245.29±7.45)g]中的研究结果则有所差异:50%或100%的棕榈油替代水平显著提高了SGR,显著改善了大黄鱼的生长性能和部分肉质性状(Duan等,2014)。此外,Wang等(2019)评估了6.5%的棕榈油和6.5%的鱼油对大黄鱼[(36.80±0.39)g]葡萄糖代谢的影响。与鱼油组相比,棕榈油组肝脏和肌肉中SFA和MUFA含量较高,n-3 PUFA含量较低。虽然两组之间的血胰岛素没有显著差异,但棕榈油组血糖水平显著升高。同时,棕榈油组的糖酵解途径、磷酸戊糖途径、糖原合成途径等受到明显抑制,而糖异生途径受到明显促进。其原因可能是棕榈油日粮导致血液NEFA和TG水平升高,从而降低胰岛素敏感性。

2.7 棕榈油在鲷鱼中的应用研究

有关棕榈油在金赤鲷中的应用研究发现,以棕榈油替代金赤鲷[(81.79±0.26)g]日粮中75%的鱼油会显著增加鱼的终末重、肠系膜脂肪,而HSI无明显影响,这反映了脂质积累的组织特异性。此外,以棕榈油和菜籽油单独或组合替代65%的鱼油不会改变金赤鲷[(23.03±0.41)g]的抗氧化性能。高水温条件下,棕榈油和菜籽油组合使用既可以平衡鱼体生长,又有利于肌肉脂肪酸的吸收和氧化。在黑鳍鲷[(10.1±0.5)g]中的研究发现,同等添加水平下,棕榈油组的WG、SGR、PER、HSI、VSI均显著低于鱼油组,FI、FCR显著高于鱼油组。棕榈油组的SGR、FCR也低于大豆油组。因此,棕榈油在黑鳍鲷上的应用效果不如鱼油和大豆油(Rahim等,2017)。

2.8 棕榈油在鲟鱼中的应用研究

朱婷婷(2016)对比了棕榈油、鱼油、亚麻籽油、葵花籽油和橄榄油在俄罗斯鲟幼鱼[(14.83±0.02)g]中的应用效果。结果表明,棕榈油组最高末均重与橄榄油组无显著差异,但显著高于鱼油、亚麻籽油、葵花籽油组。综合生长、体成分、脂肪酸组成和抗氧化性能指标得出,在饲料脂肪水平为15%的情况下,棕榈油可作为俄罗斯鲟幼鱼的合适脂肪源。该研究同时探索了以棕榈油不同比例(0、25%、50%、75%和100%)替代鱼油对俄罗斯鲟幼鱼[(6.20±0.02)g]的影响,结果发现,在脂肪水平为9%的饲料中,以棕榈油替代25%的鱼油不会影响鱼体生长和肌肉质量,当棕榈油添加量超过25%时,对鱼体生长也无不利影响,但会改变鱼体脂肪酸组成,降低鱼肉中不饱和脂肪酸的比例,影响鱼肉品质。另有研究分析了以鱼油、棕榈油和大豆油为脂肪源对杂交鲟幼鱼[(76.59±1.16)g]的影响。棕榈油组的干物质表观消化率显著低于鱼油组和大豆油组;且WGR、SGR显著低于大豆油组,FI和FCR显著高于大豆油组,但与鱼油组没有显著性差异。从杂交鲟幼鱼的生长和健康角度来看,除鱼油外,大豆油的效果也优于棕榈油(李婷婷等,2021)。

2.9 棕榈油在其他鱼类中的应用研究

有关棕榈油与氧化鱼油或非氧化鱼油混合使用对花鲈幼鱼[(1.73±0.01)g]影响的研究表明,棕榈油替代一部分氧化鱼油有助于改善PER,提高生长性能,且花鲈日粮中鱼油与棕榈油的适宜配伍比例为6%和4%(Han等,2012)。以棕榈油:菜籽油:亚麻籽油=30∶20∶50混合替代欧洲海鲈幼鱼[(96±0.8)g]日粮中约70%的鱼油,虽会导致肠AKP活性升高,但不会导致欧洲海鲈餐后消化酶活性和肠组织形态发生明显的变化(Castro等,2016)。Huang等(2016)以棕榈油替代库氏黄姑鱼[(12.6±0.1)g]日粮中不同水平(0~100%)的鱼油发现,80%和100%的替代水平显著降低了WGR和SGR;棕榈油水平的增加不影响鱼的SR、FI和FCR。基于生长性能和营养品质考虑,棕榈油可替代库氏黄姑鱼日粮中60%的鱼油。Khaoian等(2014)研究了在添加7.5 g/kg牛磺酸的前提下以棕榈油替代五条幼鱼(236g)低鱼粉日粮中7%的鱼油对其的影响,结果表明,棕榈油替代组FI显著高于鱼油组,饲料转化率低于鱼油组,这说明日粮中添加棕榈油导致了脂肪吸收量较低。张颂(2014)分别以8%的棕榈油、鱼油、豆油、猪油、花生油、亚麻籽油和牛油作为胭脂鱼幼鱼[(3.63±0.03)g]日粮中单一的脂肪源发现,棕榈油组的WGR和SGR与花生油、鱼油、亚麻籽油组间无显著差异;但显著低于豆油组,显著高于猪油和牛油组。棕榈油较鱼油、花生油、豆油等易引起鱼体脂肪过量沉积,从而不利于鱼体蛋白质积累。

2.10 棕榈油在牛蛙中的应用研究

皇 康 康(2014)、Zhang等(2016)对比了棕榈油、鱼油、猪油、大豆油和鸡油在牛蛙[(83.50±1.10)g]中的应用效果,结果表明,鱼油组、棕榈油组和大豆油组牛蛙的WGR和SGR显著高于鸡油、猪油组,而棕榈油 组 的WGR、SGR、FI、FCR、PER与鱼油组、大豆油组间没有显著性差异。各组间饲料效率、PER、氮保留率没有显著差异。各试验组之间牛蛙全体的水分、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分和总能无显著差异。各试验组肌肉水分、粗蛋白、粗灰分及总能均无显著差异,肌肉粗脂肪含量以鱼油组最低。鱼油组、棕榈油组和大豆油组的血清T-CHO、肝脏脂蛋白酯酶和肠道脂肪酶显著高于其他组,而各试验组TG、HDL-C、LDL-C、肝脏T-AOC、肝脏肉碱软脂酰基转移酶Ⅰ、肝脏肉碱软脂酰基转移酶Ⅱ和肠道蛋白酶活力均无显著差异。因此,鱼油、棕榈油和大豆油是牛蛙配合饲料优质的脂肪源。

2.11 棕榈油在虾蟹中的应用研究

研究表明,在咸水或低盐度水养殖条件下,以棕榈油替代凡纳滨对虾[(0.29±0.02)g]基础日粮中不同比例(0~100%)的鱼油对其生产性能无显著影响(Soller等,2019)。溶血卵磷脂乳化性高,可提高日粮中的脂肪酸消化率。因而在以棕榈油替代鱼油的同时添加溶血卵磷脂可改善棕榈油在斑节对虾[(5.21±0.01)g]日粮中的应用价值(Khan等,2018)。此外,有关棕榈油、鱼油、玉米油、菜籽油、豆油、牛油在克氏原螯虾[(11.73±0.05)g]中的应用研究发现,棕榈油实验组的WGR和SGR显著低于鱼油、豆油、牛油组,FCR显著高于这三组;棕榈油组血淋巴和肝胰腺中总TG、T-CHO、HDL-C、LDL-C与鱼油组无显著差异;棕榈油组肝胰腺DHA、EPA、ARA显著低于鱼油组,肌肉DHA、EPA、ARA则与鱼油组没有显著差异。在生长性能或脂质合成和运输方面,牛油是鱼油更合适的替代品,而棕榈油不是克氏原螯虾的合适脂质来源(Gao等,2020)。

Ye等(2019a,2019b)探讨了以棕榈油替代鱼油对三疣梭子蟹幼蟹[(5.43±0.03)g]的影响。结果表明,棕榈油替代鱼油:显著降低了WGR、SGR和蜕皮率,对FI、FCR、HSI则没有显著性影响;显著降低了血淋巴中总蛋白、葡萄糖含量,对血淋巴T-CHO、TG、HDL、LDL没有显著性影响;显著提高了血清CAT、T-AOC,但对血清T-SOD、MDA、GSH没有显著性影响;显著降低了肝胰脏MDA、GSH,对肝胰脏CAT则没有显著性影响;显著提高了肝脏MUFA、总n-6 PUFA、油酸含量,显著降低了肝脏中EPA、DHA、总n-3 PUFA含量、n-3/n-6比值,但对肝脏SFA含量没有显著性影响;显著提高了肌肉中SFA含量,显著降低了肌肉中EPA、DHA、总n-3 PUFA含量、n-3/n-6比值,但对肌肉中MUFA、总n-6 PUFA、油酸含量没有显著性影响。此外,棕榈油组参与脂肪酸转运和吸收的基因(fabp1和fatp4)是下调的。另一项研究得出的结果则有所差异:以棕榈油替代三疣梭子蟹[(2.34±0.08)g]日粮中的鱼油,显著降低了WGR、SGR和蜕皮频率;显著降低了肌肉和肝脏中粗蛋白含量,对粗脂肪含量则没有显著影响;显著降低了血淋巴中总蛋白含量;对AKP、HDL-C、LDL-C无显著影响;显著提高了血清MDA,显著降低了血清GSH-Px、CAT;显著降低了肝胰腺CAT,对肝胰腺MDA、SOD、GSH-Px则无显著影响;提高了肝胰脏脂肪酸合成酶和肉碱棕榈酰反式脂肪酸酶1的活性(Zhu等,2019)。

马倩倩(2018)比较了脂肪水平为6%的条件下,棕榈油、橄榄油、红花籽油和紫苏籽油在中华绒螯蟹幼蟹[(5.92±0.08)g]中的应用效果。结果发现,各组之间SR和WGR均无显著差异。基于GC-MS和体生化分析,棕榈油源供能效果显著,更利于幼蟹生长和体蛋白累积。棕榈油可显著促进幼蟹生长,是幼蟹配合饲料的合适脂肪源。脂肪水平为12%时,添加肉碱一定程度可以缓解棕榈油对中华绒螯幼蟹的负面影响。此外,马倩倩(2018)在中华绒螯蟹幼蟹[(0.20±0.01)g]中研究发现,相较于其他油源和12%的脂肪水平,6%棕榈油组WGR最高且可以促进饲料的转化效率和幼蟹的生长。但由于代谢机制的差异,相比于棕榈油,橄榄油更适用于中华绒螯蟹饲料配方(Ma,2018)。

3 总结与展望

棕榈油产量大,价格低廉,富含饱和脂肪酸等多种营养物质,在鱼油和豆油价格高位运行的当下,以棕榈油等价格更低的植物性油源替代水产饲料中的鱼油和豆油,是寻求水产饲料业健康可持续发展的有效途径。综上所述,棕榈油对水产动物的影响是多方面的,在不同水产养殖动物中的应用效果也差异较大。棕榈油在黄颡鱼、大菱鲆、牙鲆、半滑舌鳎、斜带石斑鱼、俄罗斯鲟幼鱼、巨鳞鲫幼鱼幼鱼、花鲈、欧洲海鲈幼鱼、库氏黄姑鱼日粮中对鱼油的适宜替代水平分别是≤73%、≤66.7%、20%~40%、32%~60%、47.4%、≤25%、50%、50%、40%、≤70%、60%。棕榈油也可适量应用于团头鲂、三角鲂、凡纳滨对虾和斑节对虾日粮中。就生长和繁殖性能而言,棕榈油可大比例甚至完全替代罗非鱼日粮中的鱼油或豆油,但较高比例的替代会在形体指标、脂肪酸组成、脂质代谢、肝肠健康等方面不同程度的影响罗非鱼。在非洲鲶、巴沙鱼等鲇形目无磷鱼以及生长期杂交石斑鱼、牛蛙中的研究表明,棕榈油是其配合饲料中鱼油的绝佳替代品。

参考文献:(略)