印度尼西亚的水产养殖、病害及其防控概况

◆作者:巩华 陈总会 赖迎迢 赵长臣

◆单位:中国水产科学研究院珠江水产研究所

印度尼西亚(简称印尼,下同)是东盟“一带一路”热带地区重要国家,也是发挥我国水产养殖技术装备优势开展水产养殖国际合作、实施渔业“走出去”的重点国家,印度尼西亚是全球第二大海产品生产国和第三大水产养殖生产国(FAO,2020),其水产养殖总产量和产业价值也在东盟10国中首屈一指,因此越来越多的水产养殖相关企业到这里发展,大大促进了该国的水产养殖业发展。

印尼是世界上最大的群岛国家,拥有漫长的海岸线和丰沛的水资源,有巨大的水产养殖潜力。据FAO统计,印尼具有水产养殖潜力的面积估计为7 231 039公顷,其中包括咸淡水养殖面积1 225 000公顷(16.94%)以及淡水养殖面积2 230 500公顷(30.85%)。现有用于海水、咸淡水和淡水养殖的面积仅分别占具有发展潜力面积的0.03%、39.25%和11.22%。由于水域面积广阔,尽管目前仅利用了适合发展水产养殖水域面积的7.8%,但已成为东南亚水产养殖产量最多的国家,占东南亚养殖产量62.9%,在整个亚洲仅次于中国和日本。

1 印度尼西亚的水产养殖概况

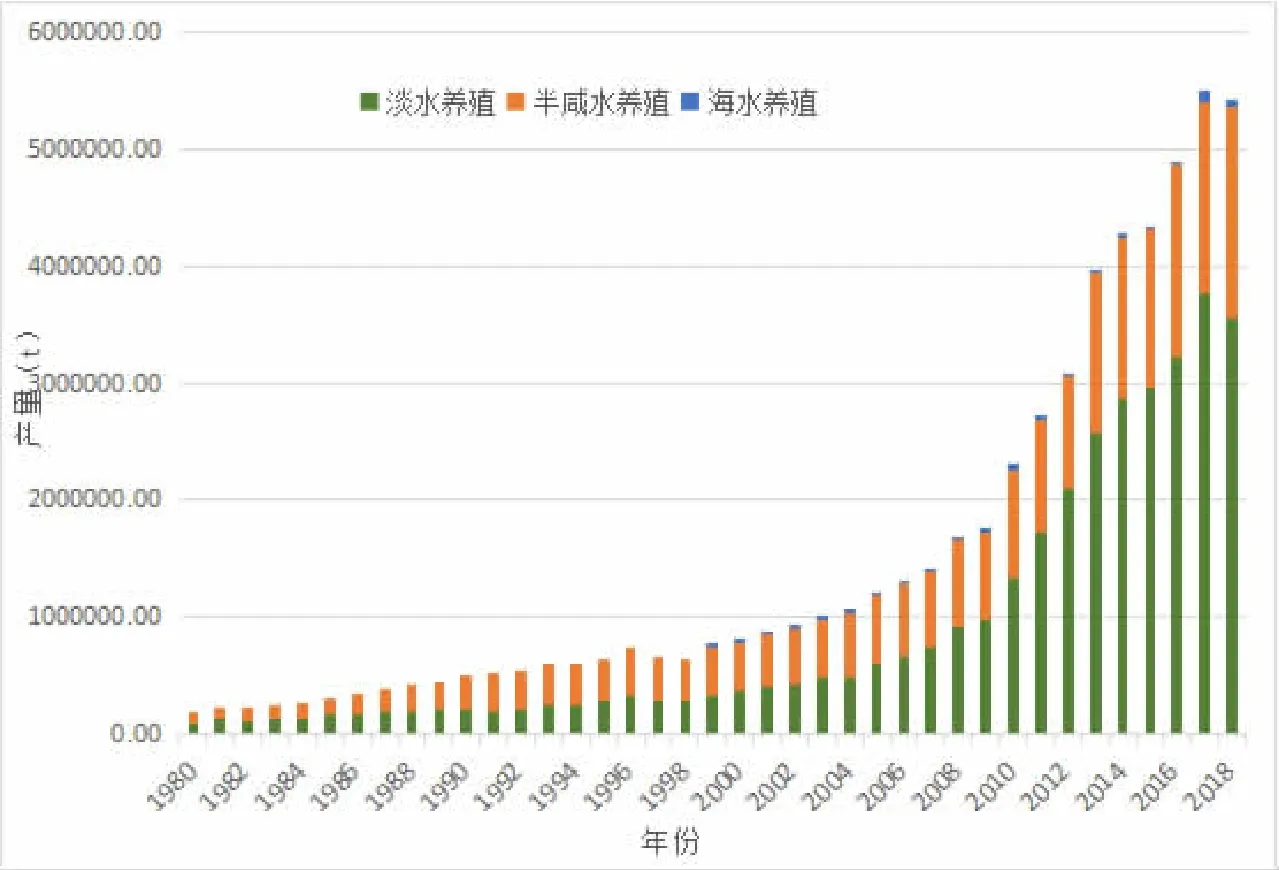

水产养殖是印度尼西亚渔业的一个重要组成部分,在粮食安全、收入和创造就业,以及赚取外汇等方面为该国做出重要贡献。另外,由于产业的发展,减少对海洋自然资源的压力。2012年,印度尼西亚的渔业产量达到约890万吨,其中内陆和海洋捕捞量约为580万吨,水产养殖量为310万吨。2015年渔业总产量超过1050万吨,其中水产养殖产量达430万吨(1980-2018年印尼水产养殖总产量年际变化见图1)。根据OCED-FAO预测,2020年印尼水产品总量达到1150万吨,养殖水产品产量将超540万吨,其中65%来自淡水鳍鱼类,17%来自海洋和沿海鳍鱼类,17%来自海洋和沿海甲壳类动物生产(FAO,2020)。

图1 1980-2018年印度尼西亚水产养殖总产量年际变化图(自FAO)

印度尼西亚鱼类总产量大约90%在国内消费。鱼是家庭的主要膳食来源,提供了国内动物蛋白供应总量的三分之二。该国人均鱼品消费量已经翻番,从1982年很低的12.8公斤/年(亚洲开发银行,2004年)增加到2002年的约23.63公斤/年(海洋事务和渔业部,2003年)。水产养殖分部门还为320万人提供就业,占渔业部门就业总人数的40%。在对外贸易中水产养殖增长迅猛,在2003年,大约122.8万吨的水产养殖总产量占全国鱼类总产量的大约20.63%。在同一年,对虾、螃蟹和海藻分别占印度尼西亚鱼类和水产品总出口量的16.05%、1.40%和4.68%,仅一年就创收外汇超过16.43542亿美元(亚洲开发银行,2004年)。其最大的出口对象就是中国大陆,约占其出口量的40%~50%。

在过去十年中,鱼类的供应生产有所增加,水产养殖增长率表现最快。印度尼西亚有淡水、咸淡水和海水养殖,而且种类、生产设施和养殖方法各异。据2003年统计数据显示,用于淡水水产养殖的潜在面积主要集中在爪哇(43.18%)和苏拉威西(20.86%)。同样,海水养殖的主要地区是包含哥伦打洛、南苏拉威西和北苏拉威西的苏拉威西(65.59%),而巴厘和奴沙登加拉一共约占23.82%。除此之外,主要咸淡水养殖区是爪哇(32.39%)、苏拉威西(28.16%)和苏门答腊(22.66%)。苏门答腊岛的淡水池塘养殖面积(73.15%)和网箱养殖(85.47%)最多,但是爪哇有更多的浮式网箱养殖场(68.14%)和稻田养殖系统(71.67%)。

该国淡水养殖面积2 230 500公顷,约占总养殖面积的30.85%。淡水养殖的发展始于1970年代末期,由于引进的新型养殖技术促进了孵化场生产的苗种供应和复合饲料的发展,淡水养殖产量大幅度增加,养殖种类主要是鲤 鱼(Cyprinus carpio)、鲇 鱼(Clariasspp.,Pangasius spp.)、尼罗罗非鱼(Oreochromis niloticus)和长丝鲈(Osphronemus goramy)。由于影响鲤鱼生产的锦鲤疱疹病毒(KHV)爆发,许多鲤鱼孵化场、育苗场、成鱼养殖渔民和经营者转向生产观赏鱼类供应出口市场。印度尼西亚在2018年出口了257 862 207尾观赏鱼,主要出口到日本、新加坡、美国、中国和英国,出口的淡水观赏鱼的主要商品包括锦鲤、龙鱼、铁饼,冰球和老虎鱼等。

咸淡水可养殖的面积约1 225 000公顷,占总养殖面积的16.94%。在南苏门答腊和楠榜省,私营部门通过扩展咸淡水池塘面积,利用小产业系统发展大规模的池塘养殖,对虾和遮目鱼(Chanos chanos)是常见的品种。东爪哇、苏门答腊和伊里安岛等地区的养殖以南美白对虾为主,其中爪哇的产量比较高,年产35万吨,也是主要出口生产基地。

印度尼西亚的海水养殖仅在过去十年才发展起来,其海水可养殖面积3 775 539公顷,约占养殖面积的52.21%,印度尼西亚的主要海水养殖种类是各种有鳍鱼类、贝类、海藻和其他种类,包括海参。2002年产量达到8 760吨的有鳍鱼类,如舌齿鲈、石斑鱼和笛鲷是高价值种类,在出口市场售价很高。至于观赏鱼,海水包括观赏虾、天使鱼、海星和观赏无脊椎动物等,在出口的观赏动植物中,2019年实现观赏鱼渔业出口额3.8亿美元,海水观赏鱼占75%以上。印尼海域分布着250多种海水观赏鱼,主要有蝴蝶鱼科(Chaetodonatidae)、棘蝶鱼科(海水神仙鱼科、刺盖鱼科,Pomacanthidae)、双锯鱼科(Amphiprionidae)、隆头鱼科(Labridae)和海龙科(Syngnathidae),其中海龙科现已被列入国际野生动、植物区系濒危种类贸易公约(华盛顿公约,CITES)附件二中,需有CITES进出口文件方可进行贸易。

2 印度尼西亚的水产养殖病害概况

印尼的水产养殖相对发达,近年来大力引进技术,有些病害的研究与国际接轨较快,甚至很早就发展了水产疫苗等防控技术,但是病害问题依然严重影响产业发展。尽管疾病非常严重,但迄今为止尚未系统地估计疾病对东南亚乃至于印度尼西亚的水产养殖生产的经济影响。这可能是因为关于发病率、死亡率和生产成本的信息不足。无论如何,疾病对水产养殖这一分支的重要性是不可否认的。

2.1 病毒病

目前水产养殖中流行的病毒病很多,而且有些病原影响深远,在新加坡已经开发了传染性脾肾坏死病毒(ISKNV)疫苗接种保护鲈鱼、石斑鱼和黄尾鲴等生产安全。但在东南亚其它地方,尚未有病毒疫苗产品的法规化批准。在印尼,目前养虾业最大问题是病害严重,饲料营养方面基本解决,如无发病,成功率85%~90%以上,然而一旦发现感染病毒病就要全部放弃,重新放苗,目前尚无很好的治疗方案。对虾病毒病在全世界范围内流行,严重困扰产业发展。养殖虾中重要的病毒性疾病包括陶拉综合征、黄头病、传染性皮下和造血器官坏死,分别由引起双顺反子科(正链RNA)病毒的Taura综合症病毒(TSV)、杆状套病毒科(负链RNA)的黄头杆状病毒(YHV),细小病毒科(单链脱氧核糖核酸)的传染性皮下和造血器官坏死病毒(IHHNV)引起。目前十足目虹彩病毒也已经影响整个东南亚,印尼也深受其害。因为对此类病原尚无治疗办法,最好是使用SPF虾苗,养殖过程中强化保健,做好各项管理。

锦鲤疱疹病毒病目前已遍及欧亚美非各大洲的以色列、英国、德国、美国、南非、日本、韩国、中国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚等国家,并在部分国家造成危害。1998年5月,该病在以色列首次发生,随后18个月内连续发生三次,造成以色列600吨食用普通鲤鱼和400万美元出口锦鲤的损失,使以色列鲤和锦鲤养殖业遭受毁灭性打击。2003年10月日本10余个县暴发该病,造成近千吨的鲤和锦鲤死亡。2002年4月印度尼西亚养殖锦鲤和鲤暴发该病,损失500万美元。KHV的严重危害引起国际动物卫生组织(OIE)和世界粮农组织(FAO)的高度关注,目前以色列已经批准使用了该病源灭活疫苗上市。目前该病毒依然流行,据估测,该病毒造成印尼的普通鲤鱼和观赏锦鲤10%~30%死亡,每年造成损失约1 500万~2 000万元。

2.2 细菌病

细菌类病原引起的细菌病是养殖生产中常见多发病,包括印尼在内的整个东南亚养殖主要由几类病原体引起的,包括链球菌、气单胞菌、黄杆菌和爱德华氏菌等。

据报道,在东南亚集约化养殖系统中发生了多起链球菌病,在罗非鱼中观察到的最常见的病原体是无乳链球菌(Streptococcus agalactiae)和豚鼠链球菌(S.iniae)。针对罗非鱼的链球菌,一些研究机构开展了14个相关疫苗产品,涵盖了灭活疫苗、减毒活疫苗、亚单位疫苗三个类型,免疫接种方法主要有注射、浸泡和口服。其中的无乳链球菌(UEL12)灭活疫苗单次接种体重30g的罗非鱼,剂量为3.0×106CFU/mL,30天后的免疫相对保护率为83.6%,而双重接种,即21天后用免疫增强剂(2×107CFU/mL),30天后的免疫相对保护率为96.6%。单次应用注射、浸泡和口服接种无乳链球菌(YM001)减毒活疫苗单次接种体重30g的罗非鱼,剂量为1.0×108CFU/尾,30天后的免疫相对保护率分别为93.61%、60.56%和53.16%。当然从实际应用的情况来看,这些疫苗大多没有应用到生产实际中,而大多数农民使用来自MSD/Intervet或Pharmaq/Zoetis等公司的进口疫苗,这因为研究机构和制药公司之间的许可协议需要更多的规范和分配。

气单胞菌类病原是迄今危害淡水鱼的种类最多、流行地域最广、流行季节最长、造成损失较大的一类,主要病原为气单胞菌(Aeromonas spp.),包括嗜水气单胞菌(A.hydrophila)、维氏气单胞菌(A.veronii)和温和气单胞菌(A.sobria)等。在印尼,气单胞菌可以影响大多数养殖鱼类和野生鱼类,甚至野生的红眼鳄等都有发病报道,造成死亡率20%~100%,每年造成损失约7 500万元。常常出现急性暴发病,严重时死亡率可达90%以上。感染气单胞菌的病鱼大多有出血性败血症症状,如鳍条出血、肛门红肿、体表有出血点以及腹部肿胀,有大量腹水等。其所使用的样本为肝、肾、脾和肠拭子的形式,并根据印度尼西亚国家标准(SNI 7303.1-2015)进行鉴定。基因检测采用聚合酶链反应方法,以16S rRNA基因和aerA基因为目标。养殖的条纹鲶对病原菌非常敏感,气单胞菌属spp导致的死亡率可达60%。目前针对该类病原,开展了多项研究,但除了越南外,东盟各国尚未开发出有效的疫苗产品。所以这类疫苗的需求量也很大,因为除了食用鱼养殖外,高价值的观赏鱼也需要应对这类病原的侵袭感染。

2.3 寄生虫病

养殖淡水鱼类的寄生虫目前多见的是小瓜虫、指环虫和锚头蚤等,其中危害很大的是多子小瓜虫,造成的死亡率25%~100%,每年造成损失约600多万元。在对虾养殖中,孢子虫危害巨大。自2009年以来,东南亚养殖对虾面临着肝胰腺微孢子虫病(HPM)和隐性死亡率疾病(CMD)等的出现而产生的紧迫压力。该地区的虾业目前还面临着其他新出现的疾病,包括肝胰腺微孢子虫病(HPM)和肝胰腺单倍孢子虫病(HPH),由肝内肠细胞原虫(EHP)引起,感染斑节对虾和凡纳滨对虾。2007年至2009年,印度尼西亚栽培的凡纳滨对虾发生了严重的HPH。根据组织学检查,病原体的形态类似于先前在中美洲未命名的单倍孢子虫,小亚基核糖体RNA序列分析表明,两株分离株的同源性为96%。自2010年以来,根据组织学和PCR方法,印度尼西亚迄今未记录到在仔虾和幼虫后进一步爆发疾病。幸运的是,在其他东南亚国家还没有HPH爆发的报告,HPH也不包括在世界动物卫生组织的可报告疾病清单中。

3 病害防治概况

3.1 饲料问题

饲料对水产养殖动物病害的影响是巨大的,因为生产过程中,饲料是最大宗的投入品,约占养殖成本的60%~70%。在东南亚养殖淡水鱼种通常消耗较少的配方饲料,因为这些鱼种大多价值较低,养殖系统通常依赖于副渔获物或在雨季期间养殖设施中提供的天然食物。对于能够获得海水的国家来说,大量使用商业饲料养殖诸如海鲈和石斑鱼等高价值物种。由于这一文化体系在该地区不断扩展,鱼粉的使用量肯定会继续增加。

在印度尼西亚,当地鱼粉产量很高,但只有总产量的5%用于水产饲料,其余用于出口。因此,由于70%的饲料成分是进口的,而且每年的价格都在持续上涨,所以商业饲料的成本也在上升。为了减少商业饲料中的鱼粉,特别是淡水鱼类,其鱼粉含量为5%~11%,而海洋鱼类(>30%)和虾(20%~30%)的鱼粉含量则为5%~11%。目前东南亚渔业发展中心/水产养殖部(SEAFDEC/AQD)也开展水产养殖物种的替代蛋白质来源的营养研究,主要集中在遮目鱼、鲍鱼和石斑鱼的饲料上。豆粕是几乎所有水产养殖品种饲粮中最受欢迎或最成功的替代鱼粉的植物蛋白质来源。这种植物源蛋白及其衍生产品,如大豆蛋白浓缩物,被遮目鱼以最低的鱼粉水平(15%)在饲料中的40%加以利用,不会对生长和生存产生负面影响。由于豆粕是一种进口产品,人们尝试了其他更便宜的来源,更加符合东南亚地区的文化传统和习俗。

饲料加工厂或养殖场使用的替代来源包括油菜籽、麦麸、豌豆、农业衍生产品和副产品,以及农产品加工业的废料(骨粉、血粉、家禽副产品粉、油籽粉、谷物和谷物副产品)。然而,一些材料如微藻、废弃物微生物发酵的单细胞蛋白、昆虫源的内质蛋白、干酒糟可溶性蛋白(DDGS)在商业水产饲料中的研究成果和利用现状尚未公开。在整个东盟地区,用杂食性淡水物种的饲料代替鱼粉以维持鱼类生产的做法是成功的,许多国家一直在促进诸如罗非鱼、鲶和草鱼等鱼类的养殖和消费。如在遮目鱼鱼种的饲料配方中使用DDGS代替部分豆粕。在添加了91%的DDGS和45%DDGS的饲料中,遮目鱼消化蛋白质后,生长性能参数和肠道形态均未受影响。目前,DDGS配方正在海水网箱养殖的遮目鱼饲料中进行试验。对于其他物种,如老虎斑(Epinephelus fuscoguttatus),当饲料中添加10%~15%的遮目鱼内脏水解物时,鱼种的摄食效率和生长均有所提高(Mamauag和Ragaza,2016)。

适当的饲养管理:大多数水产养殖废物通常是饲料来源。水产养殖饲料和饲养制度可以在确定鱼类和甲壳类养殖场废水的质量和潜在环境影响方面发挥重要作用(Tacon和福斯特,2003年)。优化地方饲料管理,并在提高饲料成分消化率方面进一步开发鱼饲料,将为农民带来更大的利润,也将水产养殖废物减少到最低程度(Kolsater,1995)。

3.2 种质问题

困扰水产养殖业的另一个问题是生产健康的或抗病苗种,并通过健康苗种的应用推广防止受感染的苗种蔓延。在生物安全养殖系统中,使用无特定病原体(SPF)是防止病毒感染和暴发的有效方法。全球范围内做得最成功的是对虾的SPF苗种。池塘养殖的SPF虾是由野生亲本产生的,经过广泛的检疫程序生产。对于鱼类来说,还可以通过向潜在种苗注射特定疫苗来预防种苗感染和疾病传播。

此外,近亲繁殖是东南亚养殖业面临的另一个同样重要的问题。对于许多养殖品种,特别是那些整个生命周期已经被成功人工完成的品种,其亲本可以从野生来源以外的孵化场获得。由于东南亚的许多国家都是发展中国家,大多数的遗传改良项目都集中在低价值的、世代间隔短的物种上,如罗非鱼、鲤鱼,其开发主要采用基于政府基金或国际赠款支持的遗传计划的组合选择方法(例如,开发赠品和赠品衍生品系)。但一些养殖品种的繁育,努力把整个行业组织成一个网络完整的孵化育种系统,如在印尼遮目鱼和石斑鱼的组织和传播,使印度尼西亚能够向菲律宾和台湾等其他遮目鱼生产国出口亲本和苗种。但是长期以来的近亲繁育,已经使种质开始退化,表现为生产速度虽然没有发生很大变化,但是抗病力下降,病害问题增多。由于各种原因,从疾病、低存活率、近交衰退或营养不足导致的异常、水质差或仅仅是无法持续的苗种食物生产,在孵卵场中饲养苗种仍然是一个限制因素。

3.3 诊断问题

疾病有效防控的一个重要组成部分是发展适当的诊断技术。使用分子工具的早期检测同样有助于筛选受感染的苗种,在当地销售前、出口前或采购、进口后都需要按照标准操作规程来评估优质苗种,检疫是其中重要的组成部分。而在养殖过程中,SEAFDEC/AQD对包括病原体筛选的鱼类健康管理的各个方面分别开展研究,其中还包括为了防止活的水生动物包括虾仔鱼或其后代的非法越境转移以供养殖以及用作仔鱼饲料的多毛类(沙蚕等饵料生物),这就需要发展高效、快捷、易操作的诊断技术。

考虑到有效的疾病预防和控制的一个重要组成部分是发展适当的诊断技术,包括不同病因传染病的免疫学和发病机制,以及疾病防治的新方法(Hong等,2015;Thitamadee等,2016)。本区域各国应共同努力,协调与水生动物卫生管理有关的国家立法和条例。这些措施可包括关于活的水生动物越境转移的立法,以便合理地防止在虾的养殖过程中出现不必要的疾病爆发和随之而来的经济损失。

3.4 药物使用与免疫预防

由于化学品对人类健康、环境和病原体耐药细菌的发展产生不利影响,政府对不加控制地使用化学品的规定正变得更加严格,目前的趋势是使用对环境友好的缓和剂。

英国海洋环境规划署关于“东南水产养殖化学品使用的重要发现和建议”的出版物中包括三种重要化学品的技术信息,即乙氧基喹、有机锡化合物和三聚氰胺,它们在水产养殖产品中的残留威胁着水产养殖商品的食品安全。在印度尼西亚政府2004年发布的《渔业法》规定,禁止在渔业和水产养殖中使用可能危害水生资源或环境的化学品或生物物质。此外,该法禁止使用可危害人类健康的添加剂。有关兽药制造主要方法手册的农业部长令No.466/Kpts/TN.206/V/99(CPOHB)(1999年)确定了兽药生产的认证制度。符合要求的生产商必须向农业部畜牧司长提出申请。但是目前该国还没有关于水产养殖用药的具体规定。2013年5月和11月,SEAFDEC/AQD分别在东南亚组织了食品安全国际培训课程和水产养殖产品食品安全国际研讨会。在研讨会上,SEAFDEC成员国介绍了水产产品的食品安全和可追溯性状况。总的来说,这些国家正在走向农场认证和执行防止农场一级发生食品安全危害的议定书,特别是良好水产养殖操作(GAP)中涉及的考虑因素。2013年,《东盟水产养殖化学品使用和消除有害化学品使用措施指南》(ASEAN Guidelines for The Use of Chemicals in aquatic and Measures to Eliminate of Harmful Chemicals)发布。

此外一个趋势就是水产疫苗的使用。尽管做了大量工作,也针对不同病原开展了免疫研究,但是疫苗产品很难实现商品化,这是因为很难与制药公司进行商业化,以扩大规模或疫苗产品。

3.5 综合生态防控技术

2019年12月1日至5日,本文作者到印尼渔业研究中心淡水增养殖研究所、印尼鱼病控制研究中心参加水产养殖技术交流

综合水产养殖的概念和实践在亚洲内陆环境是众所周知的,但在海洋环境中报道的要少得多。近年来,人们经常认为综合养殖的想法是一种缓解特别是在海洋水域密集养殖活动所产生的过量营养物质/有机物的办法。预防疾病可通过实施良好的卫生条件来限制病原体的传播途径。一般来说,各种方法,包括使用潜在的噬菌体、适当的水质和坚持适当的饲养密度,可以防止养殖池塘中AHPND的不必要爆发。此外,除了虾饲料的数量和质量以及所使用种子的质量外,如果不能根除养殖池塘中AHPND的发生,一个重要的因素可能是严格遵守生物安全措施。池塘底部的管理,包括对池塘土壤和水的消毒,并不足以根除副溶血弧菌病媒,但可以减少副溶血弧菌的流行传播。目前关于不同益生菌在水产养殖中对虾的保护协同作用的研究资料非常有限。因此,确定有助于改善虾类养殖环境和健康的微生物,并分析这些微生物与宿主之间的联系至关重要。

4 展望

近十年来,印度尼西亚政府鼓励外国投资渔业,促进渔业合作,并接受国际援助。我国与印尼水产养殖方面合作日益密切,广泛在观赏鱼、水产饲料、水产养殖技术指导和科研等方面开展合作,取得了良好成效。未来我国,特别是广东省在水产养殖和病害防控等方面与印尼加深合作,将会取得良好成效。

从科研合作方面看,东南亚地区气候条件独特,生物多样性丰富,可以极大地充实我国鱼病研究原材料库。印度尼西亚的水产养殖业正处于上升期,其养殖规模不断扩大,养殖密度逐渐增加,病害影响渐渐增大,与印度尼西亚开展病害防控技术交流合作,在国内建立面向东南亚的水产病害研究中心实验室和病原库,可以及时开发相关技术,协同相关企业,助力印尼乃至于东南亚水产养殖发展。

从技术合作方面看,东南亚地区有丰富的生物资源,随着“一带一路”国家战略的实施,我国与东盟国家的水产贸易将更为频繁,水产养殖技术和产品交流加深,水产养殖疾病跨境传播的风险加大,区域联防联控是解决重大疾病问题最经济有效的手段。我国在水产养殖疾病免疫防控技术、池塘微生态修复调控技术、风险评估技术等疾病区域化控制技术方面具有较好的积累,通过交流与培训将这些技术推广至东盟国家,提升区域内疾病区域化管理水平,降低区域内水产养殖业重大疾病风险,保障区域水产养殖业可持续健康发展具有重要意义。